【無形・殺出個效應】支離疏

小說 | by 余婉蘭 | 2022-03-23

人不須害怕雨水無止境地落,人像海綿無止境地吸收大地的瘀濕、陰邪,因為他們有假的太陽。李象自小就知道有假的太陽,只佈維多利亞港沿岸遊客光顧的幾區。他出生的城,雨水充足,有時一連下足整個月份,甚至整個季節。萬物因此陷入憂鬱。自不詳的年月開始,烏雲愛聚攏這城,盤據天空的日或夜,雨水終日浸泡溝渠,垃圾和牆身,直至育生苔衣。自那些年月出世的人,如李象的同學,皮膚都蒼白,體形瘦削,氣質灰鳩,眉宇有同一片烏雲終日覆著。他們笑說:「除非你一世揹住吸濕機、風筒和防潮包,否則你無一刻乾身。」他們的確隨身攜帶風筒和毛巾。他們尚未成年,卻沒有一刻感覺乾透,潮濕得像潮濕的記憶和春夢。

除非他們過海,到假的太陽那邊晾曬。

那裡有日的幻境,不時也有雪的幻境、虹的捏造。有時配合狂歡消費的節日,或政府恩恤政策的宣傳,有必要在夏天下一場大雪,或在冷夜裡,陽光普照。有些人便專程到那幾區,愐懷太陽的溫暖,希望。假的太陽和真的幾近一樣。李象和同學討論過真的太陽假的太陽。

李象說:「望真的太陽,眼睛會像燒起來。」

「你敢直視?小心真的太陽刺盲你!」

「假的太陽溫柔一點,直視都不盲,因為你找不到光源,不知道溫暖從何而來。但每件事物竟然都照到屬於它們的影子,聽說光都包含維他命D,問你死未?」

「阿母講,曬完衫,聞一聞,真的太陽會留下氣味。我聞不到,叫她形容一下,她說是光微燒後淨化的乾燥味。」

李象則說,阿母生他那天,雨剛好停下,天空放晴,真的太陽鮮可露出個龜頭(眾笑)。「而日光好似在我的瞳孔,燒了個洞。」此生李象須耗取日光作為生命意志的一部份,也像俱足。

「我無你咁好彩,出世那天,黑色暴雨,差一點就浸在雨水形成的湧浪中,漂流出世。好彩阿母趕到醫院後,我的胎狀體才知趣地作動。但肯定,我在雷鳴暴雨的驚恐中降生,不時造著白頭浪高過兩米,維港沿岸瀉陷的惡夢。」

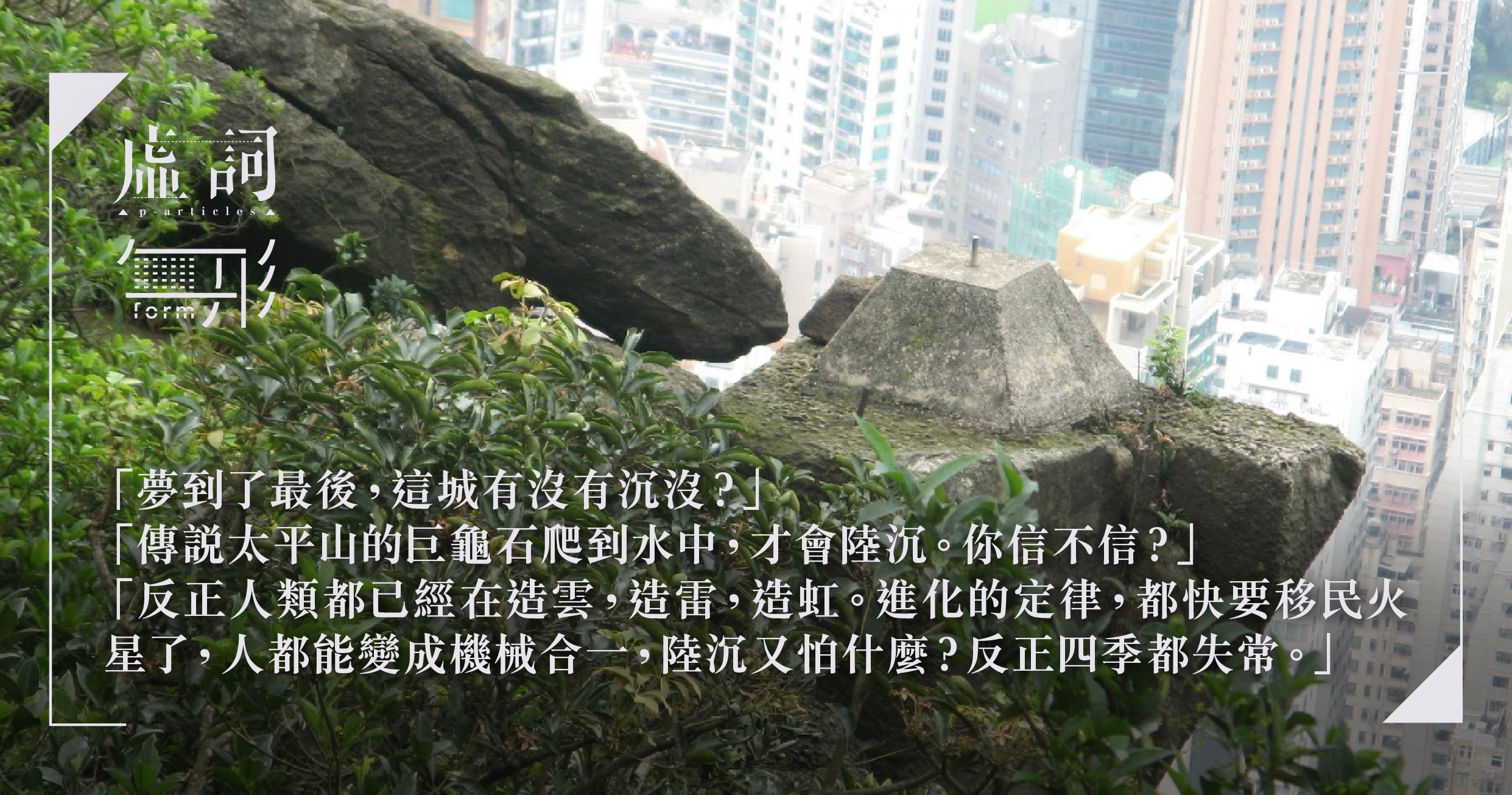

「夢到了最後,這城有沒有沉沒?」

「傳說太平山的巨龜石爬到水中,才會陸沉。你信不信?」

「反正人類都已經在造雲,造雷,造虹。進化的定律,都快要移民火星了,人都能變成機械合一,陸沉又怕什麼?反正四季都失常。」

李象覺得,二十四小時假的太陽,以及城不夜的法則(人造的迷離的光,終日在他們的身上閃爍,皮膚和瞳孔照得都五光十色)才令他們失常。只有維多利亞城對岸的半島,潦倒落泊,像廢墟沉沒一半,真正的闇夜才存在。故此連鬼、罪犯和渴睡者也能棲居。

「嘿,千萬別想著要去半島探險,人人都恐嚇說:小心迷失在彼岸。」

「至少真的太陽免費,人人可享用,第二天又在再照耀。假的太陽只是人為操作。」

「但真的太陽畏縮,假的太陽成了永恆。」

城裡,每人就是他自己的監視器、行走的天眼。李象失去被植入晶片的記憶,母也說忘記了。但他知曉,一些珍重的事物總是無聲無色地被掠奪,但人已夢遍七重。母說,你不做犯法事,怕什麼自己的晶片督自己灰。從來只有罪犯,或潛在罪犯,才擔心政府合法地掌握市民的私隱和行蹤。母說得對。

李象尚且可以在這城失常、失真的片刻,雨水無止境像要沉沒一座城的預視之下,愛他的鄰舍,愛一種無動於衷的存在和寒暄,還有只要能回到他小小的穴居,毋需過於寬敞,容他一人身即可。只要不說,不顯露和不爭,行跡混沌,就保有他意識世界裡微小的自由、願望和一條命。

李象讀著莊子的支離疏,覺得自己就是支離疏——智慧混沌,形體不全——他下巴藏在肚臍,雙肩高過頭蓋,髮髻像衝冠一樣,指向天空。

生來就是個殘破、無用,「現世的跟前,霧蒙蒙」,「你不挨刀,已是萬幸」。

另一則神話,有個叫混沌的天帝,被忽和倏兩個天帝,用斧頭,鑿子的工具,開自己的竅,一天鑿一竅,七天鑿了七竅。「後來混沌一命嗚呼,而整個世界,宇宙也因此誕生。」

閒時,李象喜歡到深水埗的地下黑市尋寶。不撐傘,只穿黃色連帽的風衣,沿頸纏上圍巾至鼻樑,蒙著半臉,如同他所碰見的陌生人彼此默許的一種,臉的無可重遇。每一次都是唯一的一次,因他者總是隱藏,過目即忘。那區唯有在雨水充沛、雷電的夜半,人們才會陸續擺檔,賣有的沒的。

大家任由雨水滴嗒滴嗒,蓋過一些議價和密話的內容,也任由雨水把破爛貨洗刷新淨。最好連觸碰過的人的指紋、飛噴的唾液也流失在雨水裡。李象喜歡自己的痕跡隨即消失,他安心,在那裡,成為不了自己,因為沒有人在乎。只需要把滂沱雨水當作自己的某秘密器官,遠離假的太陽的甜美夢鄉。享受流連這區,或許能買來一枚能炸毀什麼的炸藥,或者反追蹤、竊聽的裝置,或者一個空號,等待秘密組織撥號找上自己。

李象只是個中學生,滿腦子自由的「犯罪」思想。光是念頭,想必足以令他母嚇壞了。李象也想像不了自己付諸實行,把現在的癲倒為另一種生存。

來黑市搜物的人,懷有各異的癖好,或者秘密。

「老細,有無舊款VR眼鏡賣?」

「連觸感那款?」

「是。」

這檔的老闆每次都是不同人,貨物也換過新一批,上次是個中年阿叔,今日那個戴墨鏡的,看不到眼睛,聲音聽來年輕和囂張,長髮蓬鬆掛滿水珠,背後昏暗的青綠燈光一照,他彷彿纏滿了螢火蟲。李象是認著音樂而來,同一台收音機播著地下電台的曲目——似乎只有黑市這區域才收到信號。

「這首歌是?」

「神隱樂隊的《WAR》。」

「上次我來,播的是李炳文《昨夜渡輪上》。」

「嗯。」

「就要這個。」然後李象按了一按智能電話,支付了虛擬貨幣。

穴居的窗前,能見到月色,他想,似乎自己能擁有比月亮安靜的人生,不能抵過宿命擺佈。未來的自己仍舊像埋在一個地底裡,看一個相似自己的月色。母不斷叮囑他多喝水,多吃和多睡。李象照做,他臉色看來一直很好,他只會繼續長高,比現在更高,更壯健。忽爾,他又想到自己像支離疏。

「你知道嗎?那天,我們一班人討論真的太陽假的太陽,我說,當向日葵找不到太陽,在黑暗之中,就會面向彼此。你糾正我,向日葵會繼續面向光源的方向生長,即使光源早已消失。向日葵比我們更習慣日光的幻覺。」李象躺在床上,面朝天花板一個幾可亂真的投映物說話。

投映機有點故障,懸浮在半空中巨大的女體,迷離的空洞的笑,毫無預兆之下,迅速消失。

李象拿出前天買來的VR眼鏡,投映機故障,他買來新的,從眼鏡中看女體,他和那女體的關係也將不同嗎?他即將在VR的透視中,可觸可碰他的夢中情人,露茜,露茜是他改的新名字。幻體真身的名字叫何琦方,是李象的同學,要不是小組討論,或者課後活動,平日說不上一句話。李象遠遠地看她,聽她描述陽光的味道:「是光微燒後淨化的乾燥味。」

幻體在李象的穴居,住了三年,即和他戀愛三年。

他不知道,何琦方存在的唯一意義,只是確認自己不是愛上一枚幻影,而是真有其人。李象絕對不敢也不想接觸她。一旦真實地接觸了,他和幻體的關係便無法成立。那個不佔斗室空間,她的存在乾淨,不煩擾,並且能作簡單對答,總是朝他笑。

何琦方,如果讓你見到自己,每晚懸浮在半空,對著我笑,和我接吻,聽我說話。你一定會嚇死。我竟然把一個羞恥的慾望,明目張膽地投映在我室。你合成自光波和聲音,但竟覺得你,並不虛幻,我才是自你延伸出來的虛假物,你從不附庸於我,因為你的存在是離魂,無內核,而不是假。只有我才是假的。我只會一步一步把你塑成和我一樣虛假。我吹了一口生氣進你物體,你一旦成真,我從不知道你越真,便越成了假的。

她比真的更真實。李象把VR眼鏡拋在半空,跌回自己的胸口,又再拋。「如果真身的你,撞門而入,目睹一切?怎麼辦?我唯有一頭撞牆死了。」

投映機再也沒有投映出露茜的幻體,房間內持續播放著,模彷羊水內低頻的白噪音。這是李象在黑市買來的聲音,比他在網上找到的版本,似乎更接近他的記憶。

連綿不斷像催眠,十七歲的李象至今一到夜裡,仍然假裝自己在子宮。

他就在「裡面」躺著,也不按其他畫面,就只停留在白噪音,和生命本來一片黯黑之中。良久,不知道睡了多久,也不知道外面的世界是否等著他出生。

〈編按:戈培爾效應(Goebbels effect),指以含蓄、間接的方式向個體發出信息,而個體無意識地接受了這種信息,從而做出一定的心理或行為反應。納粹德國教育及宣傳長約瑟夫·戈培爾(Paul Joseph Goebbels)曾解釋:「如果你說的謊言範圍夠大,並且不斷重複,人民最終會開始相信它,當謊言被確立的期間,國家便可阻隔人民對謊言所帶來的政治,經濟和軍事後果的了解。」〉