【無形.殺出個效應】模仿者

她來了,如常地,靜悄悄地來到我的面前,坐了下來。我沒有理會她。她也沒有理會我。她自顧自地取出一盒三文治,拆開包裝紙,把三文治放進口裡,細細地咀嚼,咀嚼。我,猶如鏡中的倒影,咀嚼自己的三文治。我們嘴裡只有食物,沒有話語。我們甚至問安也沒有,甚至連眼神接觸也沒有。

鐘聲響起了。午膳時間結束。我和她各自執拾東西,哪裡來便哪裡去。

我記得,大概三個月前,我一如以往坐在學校飯堂一隅。同學們把飯倒進口裡便匆匆離開。那個角落最為僻靜。就連操場上的吵鬧、追逐和嘻笑聲也聽不到。我習慣坐在那裡,自在地細察陽光下的每顆微塵。那一天,她帶著碎步,木無表情,茫然來到我面前,禮貌地問我:「我可否坐在這裡?」她的出現,我沒有感到欣慰或抗拒。當時,我心想,雖然我喜歡這個角落和它的寧靜,但我沒有獨佔這個地方的特權。於是,我輕輕點過頭。與此同時,我在觀察她的一舉一動。要是她在大吵大鬧,或是叫喚別人來坐下,我便會邀請她到別處坐。然而,她沒有作別的事,只有安靜地用膳。我想,這樣亦無礙。

如是者,她每天都會出現在我面前。正當午後陽光從飯堂的氣窗灑進,她猶如影子般出現。我們在沉默中咀嚼、用膳、自處。直到鐘聲響起,我倆便各自回到課室裡去。

就像一對好閨蜜,我們每天定時相見。可是,有關她的事,我一無所知。她好像是跟我同級的。但她是來自哪一班,我倒不知道。我一直沒有問她的名字,也沒有問她名字的必要。

後來,我得知她的名字是丁秀琳。我是在駐校社工黃姑娘口中得知的。

對我來說,社工黃姑娘和她的社工室也是非常陌生的。我既未曾踏足這房間,也未曾私下與她展開過對話。在我的印象裡,社工室的門時常閉上。門外不是掛著「會議進行中」,就是「外出工作」的告示。

那天早上,當我們正在上課時,黃姑娘出現在班房外的走廊。她跟我的班主任點頭示意並向我招手。我被邀請到社工室。然後,她在社工室門外掛上「會議進行中」的告示。

黃姑娘展露客氣的笑容,問我:「你記得我嗎?我在開學禮上見過面的。」

我微微點頭,說:「記得。」

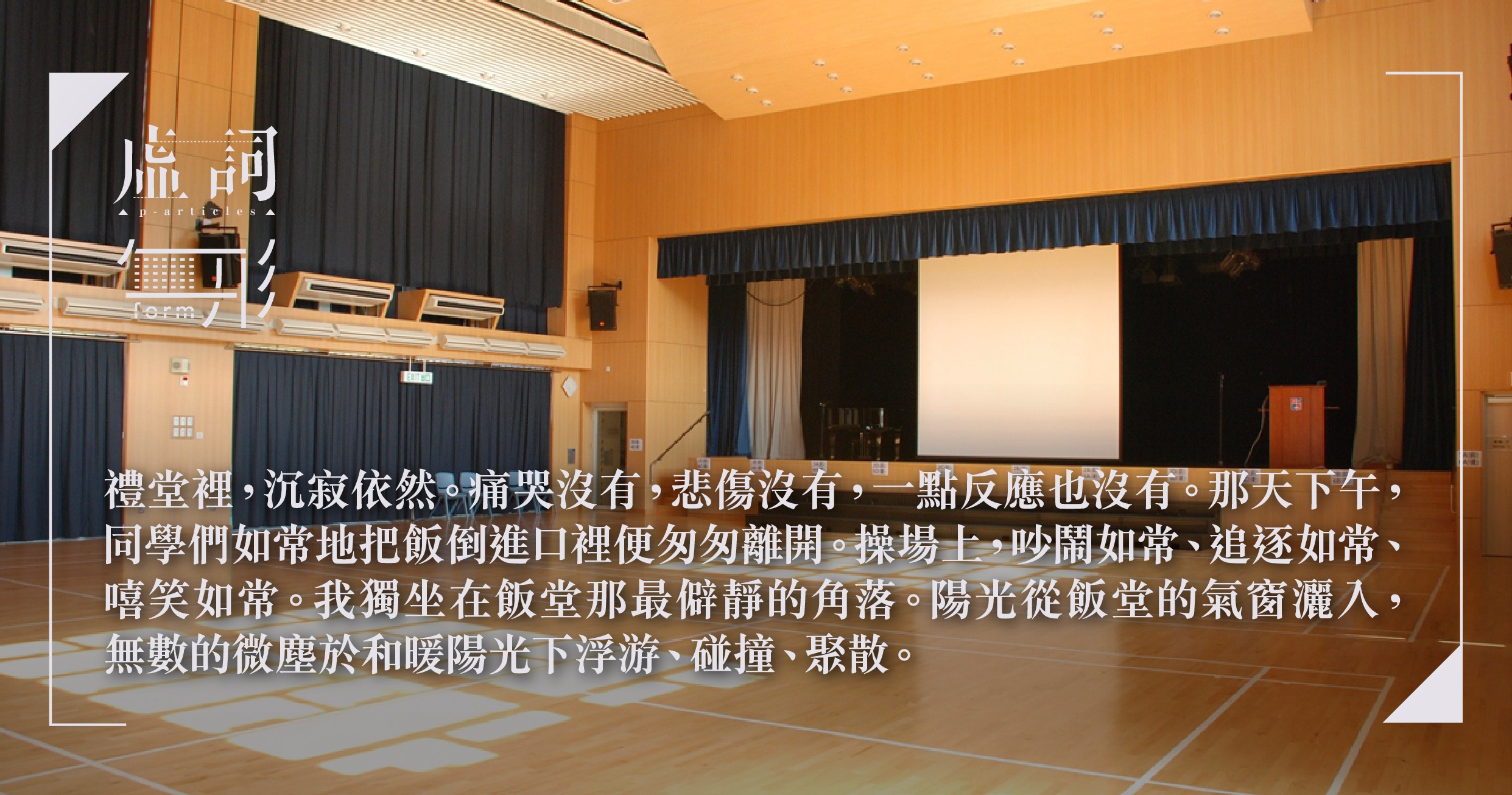

在開學禮上,黃姑娘在台上向全校師生自我介紹。那時,我坐在禮堂上最後一排座位。

黃姑娘的說話開始變得吞吐。她問我:「你認識丁同學嗎?」

我思索了一會,回答說:「我班上沒有同學姓丁的。」

「丁秀琳同學……6D班的丁秀琳同學…」她的聲音明顯變得戰戰兢兢,說:「那個每天和你一起用膳的女同學……你知道我在跟你說誰嗎……」

我又微微點頭,說:「我知道,她每天都會坐在我前面吃三文治的。」

「你不曉得她的全名?那麼,你平時是怎麼稱呼她的?」黃姑娘好奇問道。

「我從未稱呼過她。」我如實回答道。

「我還以為你們是好朋友……」黃姑娘似是鬆了一口氣卻不敢鬆懈。沉思了一會,她結結巴巴地道:「丁同學昨天晚上在家中自殺……死了……」

黃姑娘刻意注視著我,看我有什麼反應。我倒是十分平靜。

那時候,門外忽然傳來敲門聲。黃姑娘上前應門。門外是丁秀琳的班主任。她把頭探進來,又識趣地退回門外。班主任的神情十分焦急。黃姑娘輕聲細語說:「不好意思,她正在裡頭跟我談話……」不過,班主任看似沒有罷休。她說了很長很長的話,但我只能聽到隻字片語。接著,黃姑娘回應,說:「明白了。我待頭會聯絡她的家長……」透過磨砂玻璃,我依稀看到門外班主任的身影溜走了。黃姑娘在外頓了一頓才推門回來。

黃姑娘深深吸了一口氣,問我:「我們剛才說到哪兒?」

「你說,丁同學昨晚自殺死了……」我說。

「對…」黃姑娘眼神恍惚,定了定神才道:「你聽完這個消息之後有什麼感覺?」

我沒有什麼反應,使她不知就裡。事實上,我跟丁秀琳的關係似有還無。

「那麼,丁同學是怎樣死的?」我反問她。

聽了我的提問後,黃姑娘顯得不自然,欲言又止,好像要隱藏什麼似的。

我再問:「你是否不便透露?」

「一方面,那是同學的私隱,我不可以隨便告訴他人。二來…我們恐怕同學會模仿…所以,請你也暫時不要公開她的死訊…」

我腦海的指針又轉了方向,問道:「那麼,你為什麼突然來找我的?」

「擔心你難以消化丁同學的死訊……」

「因為你以為我和她是朋友?」

黃姑娘坦然地點頭又問:「那麼你知道丁同學在校內有其他朋友嗎?」

「我想,她在校內沒有朋友。」所以她才會在午饍時間跟我坐在一起。

「那麼,你認識她嗎?」我問道。

黃姑娘沒有回應,只是笑了一笑,把聲音放得特別輕,說:「那麼,你最近有沒有不開心……」

對於黃姑娘突如其來的關心,我不知所措,只懂搖頭。接著,黃姑娘把一張卡片遞給我。卡片上有一個電話號碼。她告訴我:「如果你深夜時想找社工傾訴,你可以打這個電話。」我想,她是在深夜離開的。

琴日早會上,校長在所有同學面前宣布丁秀琳的死訊。禮堂裡,沉寂依然。痛哭沒有,悲傷沒有,一點反應也沒有。那天下午,同學們如常地把飯倒進口裡便匆匆離開。操場上,吵鬧如常、追逐如常、嘻笑如常。我獨坐在飯堂那最僻靜的角落。陽光從飯堂的氣窗灑入,無數的微塵於和暖陽光下浮游、碰撞、聚散。鐘聲響起了。午膳時間結束。我執拾自己東西,哪裡來便哪裡去。