評舞台劇《我們最快樂》——我們真的快樂嗎?

「原來我非不快樂,只我一人未發覺」以上歌詞來自林夕筆下的《再見二丁目》。筆者在首句已用上雙重否定句,帶出曖昧不明的意味。雖然「我」不是不快樂,既不代表快樂,且不代表悲哀。「我」的狀態處於一種懸而未決、迷茫恍惚。接著下一句,「只我一人未發覺」,矛盾且寫實。不論性向、國籍、年紀,「我」有多少時候清楚自己當下的狀態?香港三大詞人林夕、周耀輝、黃偉文都是同志。以上歌詞不但耳熟能詳,而且具有同志圈的特色。Gay的英語本身帶著「快樂」、「無憂無慮」的意思。諷刺的是,基佬並不一定是gay。同樣地,原定2020年情人節上演的《我們最快樂》主力探討同志圈尋求快樂,尋求愛,尋求包容的故事。

同志故事,應該怎樣說?

也斯曾說過,香港的故事,為甚麼這麼難說?最近,香港政府也躊躇如何說好香港故事。要說好同志的故事也同樣困難。香港觀眾早期接收有關同志的故事少不免來自當年具有影響力的大台,當中塑造的同志不是罪犯,就是心理異常。取易不取難。大台選擇用標籤的手法向大眾呈現同志角色。到了後期,市面上出現了不少以同志生活為主軸的故事,雖然抹去了被扭曲的標籤,但強調該性小眾圈的獨特性。焦點放在圈內獨有的生活方式,如 出櫃與否、魚塘、桑拿 等等。王家衛的《春光乍洩》嘗試帶給香港觀眾另一個角度去看性小眾,同志亦常人,角色所面對的身份認同問題、周而復始、藕斷絲連的關係富有大眾性,讓觀眾容易代入,產生共鳴及移情作用。由此可見,要處理同志有關的議題普遍有兩大方向,分別呈現其獨特性或其大眾性。《我們最快樂》則兩者兼備。

孤獨是我們共通的語言

從《聖荷西謀殺案》到《最後禮物》,莊老師善於揭露人性陰暗面,將角色推至懸崖,殺人都不過是迫不得已的。此外,莊老師作品第二大特點是哲理性辯論。《留守太平間》、《法吻》、《野豬》帶我們思考現實與理想、真相與假象。《我們最快樂》聚焦在三位角色的愛與慾上。愛與慾,兩者本來帶著奇妙的關係。有人相信性和愛可以分開,有人相信那不過是一體兩面。

《我們最快樂》沒有嘗試否認同志性開放的現象。劇中提及3P、殘廁約炮等情節。不過,正正因為角色非常立體,觀眾的焦點不再是留於表面,不會只看見情慾的放縱,反而看到角色的焦燥、絕望、失落、後悔。有人問,為什麼同志常常濫交?那是因為他們不能被肯定。他們缺愛,而愛也是相當抽象的存在。這份愛的需求是宗教、道德、朋友、名利不能滿足的。能夠體具地、直接地、迅速地體驗愛,性行為或許是他們唯一的方法。對於一群飢渴慕愛的人來說,性是一杯涼水。可笑的是,快餐不能果腹。激情過後,人始於離不開這個冷酷的現實,逃不過內在永不止息的慾望。正如劇中Neil的一句台詞:「人生苦短,短到你冇時間為其他人嘅眼光而活。面對內心慾望、對自己永遠真誠。」縱慾是大眾對同志圈的刻板印象,也是同志真誠面對慾望的表現。劇中第一場是Neil和Philip發生關係後的對話。第九場交代Neil對Philip和阿生的性幻想。此外,劇中唯一一場完整的性愛情節是第十三場。Neil在電梯中巧遇遷入新居的Philip和阿生一直念念不忘。藉由一次Philip來到Neil的頂樓接送醉倒的阿生時,Neil向Philip暗示了三人性交。及後,Philip小心翼翼地試探阿生對三人性交的取態。事後,Philip因受不了Neil的公私分明,忽冷忽熱而向跟他對質,認為自己因為沒有滿足到Neil的性要求而受到的他冷暴力。然而,Neil卻站在道德高地反指Philip「Too Proud」、「So full of yourself」、「唔珍惜關係」Neil指責Philip「如果我真係有imply過...如果我令你有呢種感覺,你唔係應該走去考慮同安排,你係應該Say No,因為阿生係一個好好嘅人。」不能否認Philip對Neil存在一定的愛慕。面對愛慕之人的指控,Philip陷入張狂的狀態,焦躁地在交友軟件上約炮。訊息之間,阿生同時因急事聯絡Philip。或許出於恥辱,Philip沒有理會阿生,選擇與一個陌生人在殘廁中發生關係。就事件來看,我們可以指責Philip是一個自私、濫交、愚蠢的人。不過,觀眾倒看到這個角色可憐之處、最貼近人性之處。我們或不會在交友軟件上約炮,或不會在殘廁性交,但我們可以同理到Philip的孤獨。除了Philip,阿生在上流社會,在崇尚物質生活的同志圈中是孤獨的。背負著30年詛咒的Neil孤獨地透過「收契仔」為自己作出補償,孤獨地看著愛變成嫉妒,孤獨地看著所有甜美都變酸。

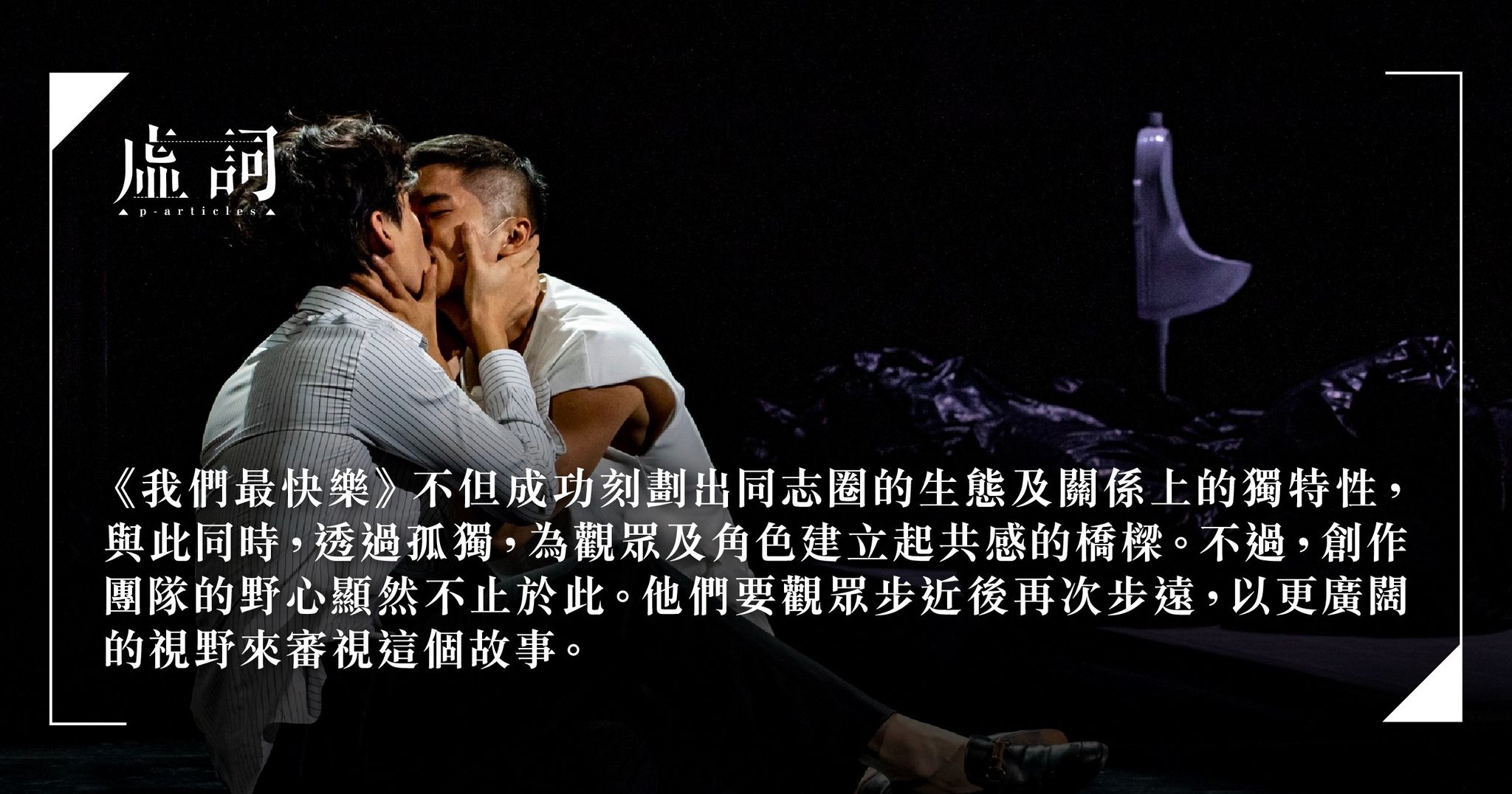

對於同志關係而言,第三者的出現不一定是搶走你另一半,而是可以同時搶走了你。《我們最快樂》不但成功刻劃出同志圈的生態及關係上的獨特性,與此同時,透過孤獨,為觀眾及角色建立起共感的橋樑。不過,創作團隊的野心顯然不止於此。他們要觀眾步近後再次步遠,以更廣闊的視野來審視這個故事。

疏離效應

整個演出富有德國戲劇理論家布萊希特所言的疏離效應(英語:Distancing effect;德語:Verfremdungseffekt)疏離效應使觀眾同時投入劇情,同時在適合的情況下使觀眾與眼前所及的保留一段距離,刻意打擾觀眾對故事的情感投射,讓觀眾保留冷靜的批判思維。常見的疏離處理手法有俗稱「打破第四面牆」,讓演員直接對觀眾說話。在劇中,角色會在特定時候讀出舞台指令,提醒觀眾所看的是戲一場。此外,《我們最快樂》不難令人聯想起布萊希特《高加索灰闌記》的戲中戲。《我們最快樂》的序幕安排三位演員「扮演」自己討論這個故事。到了尾聲,演員被安排脫下角色,讀出互相緊扣的獨白。張錦程其中一段獨白引用了海德格名言:In the work of art the truth of an entity has set itself to work. 序幕與尾聲雖不影響劇情的發展,但令整個劇本更加昇華,讓觀眾思考戲劇的本質,藝術的本質。

虛實交替,似真非真,似假非假。充滿疏離效應色彩的不只是劇本,還有導演的手法。曾執導《羅生門》的導演黃龍斌,形體表演幾乎成為了他作品的標誌。劇中的形體表演有助觀眾理解角色的內心戲,呈現不能言喻的力量。當中部份形體表演,演員及舞者被要求脫去上衣及褲子,向大家呈現男性銅體。市面上,有部分同志電影導演,大量賣弄男性銅體來取觀眾,忽視了故事的本質,彷彿不脫衣不懂說故事一般。演員缺乏裸露的必要,變相地所謂的戲劇行動與故事主軸及命題脫鉤,顯得低俗。相反地,《我們最快樂》的演出中,明顯看到演員每次脫衣舉動都有慎重的考慮。演員粗暴地脫下衣服呈現角色面對慾望時的焦躁、迷亂、抓狂。

是次演出也加入了錄像元素。由詹瑞文的表演到近年林奕華《一個人的一一》和進念二十面體的作品,錄象元素在當今舞台上屢見不鮮。不過,導演黃龍斌巧妙地運用預先錄製的片段及現場直播的技巧,為觀眾帶來似是而非的經驗。在演出的開始,導演安排一位演出者手執攝錄機直播台上的情況,講述三人在電梯中與保安的互動。錄像元素的出現乎合劇情需要,並非體貼導演的想法。及後,台上的螢幕時不時會播出影像。為觀眾建立了一套假象。當觀眾以為正看著直播,偏偏那是預先錄製的片段。當觀眾以為正看著錄影,偏偏又是直播。我們以為看盡事實的全部,偏偏被自己的視覺所戲弄。劇中的第五場的派對,畫面上顯示派對上人頭湧湧,但台面上倒是形單隻影。你以為是快樂,其實很孤獨。

給香港人的戲

面對著一個新香港,我們學會每日戴上口罩,學會勤洗手,學會愛上一些不愛做的事,學會愛上一些不愛的人。

面對著一個新香港,「有人喺呢度墮落,有人喺呢度成名,有人喺呢度出賣自己,有人喺呢度等死!」

面對著一個新香港,我們要砥礪前行,我們要開辟新篇章,我們要快樂,我們不得不快樂,我們要是最快樂。

面對著一個新香港,祝願大家找到可以分享孤獨的人。