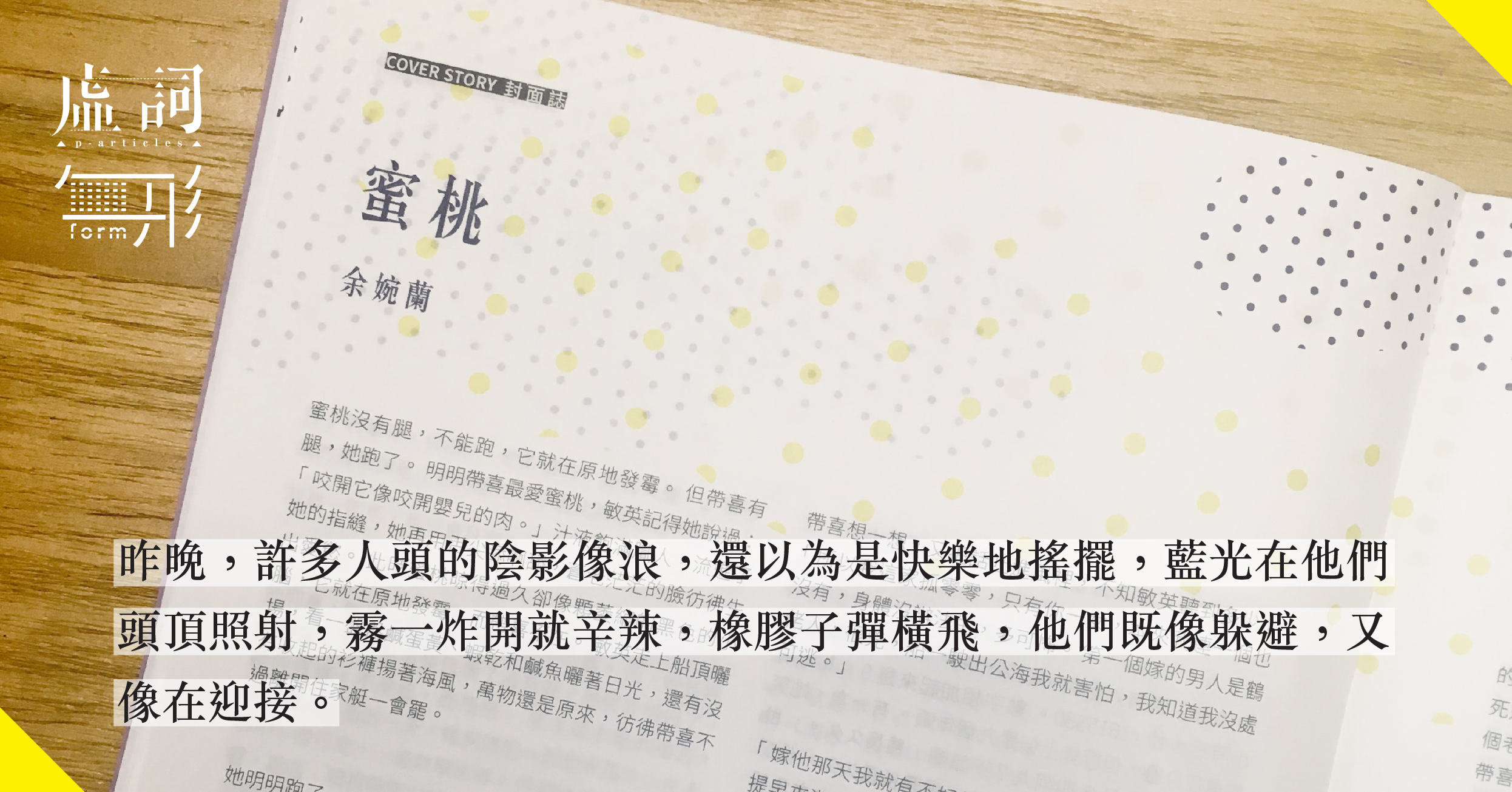

【無形.逃】蜜桃

小說 | by 余婉蘭 | 2019-07-29

蜜桃沒有腿,不能跑,它就在原地發霉。但帶喜有腿,她跑了。明明帶喜最愛蜜桃,敏英記得她說過︰「咬開它像咬開嬰兒的肉。」汁液飽滿膩人,流進了她的指縫,她再用舌尖舔啊舔,蒼老茫茫的臉彷彿生出愛慾。此時蜜桃晾得過久卻像顆萎縮的黑色的小腦,它就在原地發霉,而帶喜不在。敏英走上船頂曬場,看一盤盤鹹蛋黃、蝦乾和鹹魚曬著日光,還有沒有收起的衫褲揚著海風,萬物還是原來,彷彿帶喜不過離開住家艇一會罷。

她明明跑了,不會回來收衫收褲。鹹蛋黃、蝦乾和鹹魚像蜜桃一樣在原地發霉,直至萎縮成異物。

每次敏英不見帶喜,就想到她終於跑了,一個蜑家女人跑,能跑去哪,當然是海。敏英記得帶喜說她終其一生就是從一隻船逃去另一隻船,再不就跳進茫茫大海,死路一條,但神明不要她的命,她總被另一隻船救起,後來她索性認命,留在船上,不再逃。

「阿母,後來你遇上阿爸艘船,就認命了嗎?」敏英問帶喜。

「不是因為認命,是因為你。」帶喜說敏英你乘著竹簍,漂到我家船來,不用翻開裹布,就知道是女嬰了,家家拼命生,沒能力養就丟,女無用嘛就先丟女,還說敏英你好彩,有的女嬰直接丟進海裡餵魚,或者漂下漂被浪捲走。「既然你漂來我家,我就不跑了。」帶喜挨進籐椅,彷彿順著外面漆黑的海水挨進去,臉迎向海風要吹矇五官,彷彿人海歸一。怎麼忽爾告訴敏英,你也是隨水漂流,由帶喜我提出水面,成為我唯一的女兒。敏英錯愕,搧著扇子的手停下 來,活到半世人才知道,自己從子宮羊水流出來就乘著海浪歷劫。

帶喜想一想,又把話吐進風裡,不知敏英聽到多少︰「所以我這家孤零零,只有你一女,本來我連一個也沒有,身體沒辦法生,多可怖。第一個嫁的男人是鶴佬人,很兇,船一駛出公海我就害怕,我知道我沒處可逃。」

「嫁他那天我就有不好的預感。」帶喜嫁他那天突然提早來潮,男家慌亂了,結婚來潮是大忌,他們唯有從船頭至船尾鋪上紅布,帶喜上他家的船時,和一眾女眷唱嘆歌,咒詛自己家︰「你紅我重紅,你騎馬我騎龍,我富貴你外家窮!」帶喜自此兩條小辮挽成髮髻,心事重重。有次出海,颱風要來,帆給霍霍亂吹,鶴佬人的大哥給飛揚的帆繩割掉後腦,就在帶喜面前,頭就飛掉落海,自此帶喜甚麼也不怕。後來她沒處可逃,在起霧的夜跳海,髮絲紛亂像她小時聽過的水鬼,起霧船就不敢航行,鶴佬人當她死了最好,一家都說帶喜入門後帶來厄運,早死早著。

天快亮,霧退,農曆一至三月前後白蝦收穫豐盛,南澳以南的黑巖底對上的海域,她被一艘蝦艇救上來,捆在蝦網中拖了上船,蜑家仔還以為網到魔鬼魚或者海豚,結果網了個女人。蜑家仔有老婆,把帶喜當妾養著,多張口吃飯也多隻手勞動,幫手再生多幾個,也不知道帶喜子宮壞了。過幾年,蜑家仔出海到越南捉蝦,給越南武裝漁船開槍打死,說他過境偷產,帶喜、大婆和船上四個大陸工人被捉上岸關了兩天,再送回香港。帶喜是妾並且從海裡撈上來,甚麼財產也沒有分到,她逃走,從一艘船到另一艘船,後來遇上鱌夫,即敏英阿爸。

帶喜零零碎說,並且凝視一隻停在舢舨的海鷗,想到以前海鷗多到可以釣來食,用八角爪,再加木通置入獅頭魚的腹中,再放線拋出去引來海鷗。後來敏英告訴帶喜,海鷗寓意平安歸來。帶喜從來不知道,還用來煮八珍燉海鷗,吃了好多好多,好像把出海的人的福氣都吃光光。鱌夫常對帶喜說,自己在海上險死過許多次,暗礁、海溝、風暴或者甚至海盜,第一個老婆不幸死了,但神明總留他一命,直至叫他娶了帶喜,從海裡撈起女嬰敏英。敏英阿爸一次出海終於遇上龍捲風,兇險當前,茫茫大海只得求天后求譚公連耶穌佛祖也祈求。命數的齒輪啟動,重新歸位,生的繼續生,要死的就死。

「 我啊,長命得過份。」帶喜背對著敏英說。

從小敏英就目睹帶喜死守著這唯一的住家艇,死也不上岸,她將敏英過繼給鱌夫的家姐,搬她上岸當個陸上人,她連水也不會游,皮膚滲出的汗水從沒有蒸成鹽末。敏英對海沒有感情、沒有記憶,卻愛湊近凝視帶喜如海的瞳孔,彷彿能看到好遙遠的一個無人之島,她蒼老的皮膚佈滿海的皺褶,逐漸像她晾曬的鹹魚蝦乾般,乾乾瘦瘦,吊著風乾,一身鹹香。

這一夜漫長,她們浮蕩在一個發臭、陰鬱的海港上,零零碎說往事。敏英錯覺帶喜連同她那個漁民時代的一生,順著外面漆黑的海水滑進去,消失全無。

「阿母,後來你遇上阿爸艘船,就認命了嗎?」敏英問帶喜。

「不,是因為你阿爸死,就沒再逃。是啊,是因為認命。」帶喜並沒有告訴敏英她從海裡被撈起的身世。

敏英躺在她高樓大廈的房間裡,耳邊整夜傳來陸地的聲音,煞車聲、狗吠和救護車鳴響。她睡不著,張開眼睛,看到窗外有一條繩索懸掛。夢中曾經也有過這樣的繩索懸掛在窗外,只是比這條粗大,像是床單或被褥絞成的,抱著就能旋轉下往,因為是夢,沒有絲毫危機。她記得夢中隱喻它是自殺,還是逃離。有一種逃離要用像上吊的繩索,還要從窗逃出去的。

風吹來,月光把繩索照得亮白,另一條烏黑的繩索如同它的影子,風吹逸各自,真身與影子在舞。

「也許從繩子爬上來的人,是她在做夢,不是我在作夢。」敏英整夜預感有人要爬上來,或者有人想她爬出去,邀約她離群索居,拋掉舊生命。繩索會讓她想到,偷窺、盜竊或者吊死、捆綁。

或者自由,或者恐懼。

一夜聽著繩索鞭打大廈牆身,深夜她不敢推窗,不知道究竟誰會爬上來,她不想藉著神櫃的紅光映照,瞥見一張陌生的臉,一個影子,他隨時闖入來。

最後看見帶喜吃蜜桃那次,敏英和她女朋友上艇探望帶喜,三人圍在桌前,一人捧著一個蜜桃,大口大口地咬開粉嫩的果肉,汁液飽滿膩人,敏英瞟見汁液流進了帶喜的指縫,她再用舌尖舔啊舔,蒼老茫茫的臉彷彿生出愛慾,她從沒有見過乾枯的阿母如此。一室香甜氤氳像某場夢。帶喜一邊舔吃著蜜桃,一邊這樣形容龍捲風,和起霧,她特別雀躍:

「隔好遠睇住龍捲風扯啲水上去就白晒,一條尾咁整上嚟係海邊,吊住係雲邊,最驚係哩樣嘢。下霧也好驚,企船頭不見船尾,不敢落網,好驚好驚,怕霧中船撞船,死人㗎。」

「當水漲界流和水退界流一齊撞埋,咁啲魚係界流度,一字型好長,見到一望無際,黑白海豚跟住界流捉魚,我哋係水乾時打網,啲海豚跟著我們的網吸啊吸啊,吸到爛晒,偷晒我哋啲魚。但我哋捉到海豚唔敢食佢,會放走佢,當佢神物。」

帶喜接著說:「仲有海龜,三門仔至萬山群島有好多海龜,好似圍村煮飯隻鍋咁大,捉咗佢地,佢地識喊會流眼淚。」

「佢地識喊會流眼淚。」敏英跟著帶喜,幽幽地重複一遍,看著上次吃剩的蜜桃在原地發霉,像顆萎縮的黑色的小腦。敏英不見帶喜,就想到她終於跑了。

昨晚,許多人頭的陰影像浪,還以為是快樂地搖擺,藍光在他們頭頂照射,霧一炸開就辛辣,橡膠子彈橫飛,他們既像躲避,又像在迎接。敏英和其他香港人在街道上一邊逃一邊流淚,黑壓壓的龍捲風一來,有腿的都跑,本能地跑。

當時敏英想到,我選擇了甚麼?當我們醒來時,歷史是不存在的。

她想起帶喜。

即使蜜桃沒有腳,但海浪一來,它像長了腳,一切急著滾動起來,沒法留在原地發霉,撲通掉進大海。

大海邀約蜜桃離群索居,拋掉舊生命。