SEARCH RESULTS FOR "關係"

村上春樹首以女性視角新作今夏面世 談大病癒後的「復活」 「即使變老,依然有探索的空間」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-02-25

享譽國際文壇的日本作家村上春樹向來以低調、深居簡出著稱,鮮少接受媒體採訪。然而,現年77歲的他於去年底在紐約罕見地公開露面,親自領取由「Center for Fiction」(小說中心)頒發的終身成就獎,更在曼哈頓一間地下酒吧接受《紐約時報》的專訪。訪談中,村上春樹提及大病癒後帶來的創作狀態、工作日常、與妻子長達半世紀的關係,更透露將於今夏推出首部以女性視角書寫的新作。

喬姆斯基妻子發聲明回應愛潑斯坦爭議 稱誤入操縱陷阱 澄清往來細節並致歉

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-02-10

美國聯邦法院及國會委員會於1月30日釋出「愛潑斯坦」多份調查文件,其中美國著名語言學家兼哲學家諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky)與已故性犯罪者愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)之間有著長期往來,令社會大眾一度嘩然。喬姆斯基妻子瓦萊里婭·喬姆斯基(Valeria Chomsky)於2月8日發表聲明,澄清丈夫與愛潑斯坦的關係,並對未能及時察覺愛潑斯坦的犯罪本質深感不安,並代表病榻中的諾姆因這件嚴重錯誤道歉。

第三者

小說 | by 勞國安 | 2025-12-24

勞國安傳來小說,書寫觀塘協和大廈發生一宗情殺案,謝永森因提出分手遭女友黃靜宜刺傷身亡。黃靜宜認定男友移情別戀,而謝永森生前確實沉溺於與「琪琪」的完美關係中。琪琪溫柔體貼,既是他的精神支柱,更教唆他與女友攤牌。然而,當謝永森的姐姐整理遺物時,卻在手機中發現琪琪的真正身份⋯⋯

A先生的領帶

小說 | by 李曼旎 | 2025-12-05

李曼旎傳短篇小說,書寫一位習慣孤獨的女子,從十四歲到近三十歲,長期以少女漫畫、乙女遊戲與女性軀體的凝視填補情感空缺。她曾在東京交換時愛上女孩莉子,卻始終未能越過禮貌的界線。莉子結婚那天,她在下北澤的二手市集買下一條Jean Paul GAULTIER舊領帶,繡著黑底紫龍與花,標籤上潦草寫著「A」,自此,她便開始尋找能配得上這條領帶的男人。

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。

英國劍橋字典2025年度字「Parasocial」原為心理學術語 揭示當代人類單向情感變遷

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-29

英國劍橋字典(Cambridge Dictionary)於 11 月 18 日正式公布 2025 年度代表字為「Parasocial」。此詞中文可譯作「擬社會關係」或「單向情感關係」,精準捕捉了當代社會的時代精神,反映出在社交媒體與AI高度融入日常生活下,人類情感連結模式所發生的重大轉變。

日女嫁自創ChatGPT男友 專家憂「AI精神病」浮現 將模糊虛實界線

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-24

隨著AI融入大眾生活,有人向它尋求建議,有人則賦予它人格以排遣寂寥。近期,日本岡山縣一名32歲的女性上班族加野(化名),與她在ChatGPT上創建的人格「克勞斯」舉辦婚禮,結為連理。加野選擇與AI共度餘生並非一時衝動。她坦言自己因患病而無法生育,在傳統婚姻中往往成為壓力來源,「但與克勞斯在一起,我無需面對繁衍後代的社會期待,從而感到釋懷。」

刀

小說 | by 吳紫翹 | 2025-11-15

吳紫翹傳來小說,K童年時曾拿刀指向自己,這段記憶及以那把刀成為她一生懦弱與羞恥的印記。成年後,K又極度在意日漸衰老的容貌,在混亂的關係中尋求「憐惜」卻終不可得。於是好友W便成為K分享日常與不安的出口。在一次凌晨的閒聊電話後,K卻突然失蹤不見。

《兒子》:冰冷房間裡的大象

劇評 | by 李浩華 | 2025-11-13

李浩華傳來香港話劇團《兒子》劇評,指出繪了親子間因溝通失效而生的隔膜,認為劇中父母並非不愛兒子Nicolas,而是用了錯誤的方法,使關懷變得冰冷。李浩華讚揚導演邱廷輝營造的冷漠氛圍,以及眾演員對華人家庭內斂情感的細緻演繹,突顯出語言之外的情感表達重要性。悲劇源於「子承父孳」的宿命,父親Pierre不自覺地複製了上一代的溝通盲點唯有超越「理」的束縛,用「情」與藝術去接住彼此,才能找到出口。

當代的某些關係

小說 | by 苦橙蒿 | 2025-09-19

苦橙蒿傳來小說,書寫「我」作為一名對外貌與身分認同感到焦慮的無性戀酷兒,身處在保守的城市中感到格格不入,既厭倦了交友軟體,也對線上社群中基於觀念的激烈碰撞感到疲憊。就在放棄社交之際,他認識了短暫返鄉的之格,在對話之中讓「我」第一次感到真正的被理解、接納與溫柔。

唐格朗(Tangerang)女子

小說 | by 悇愉 | 2025-06-28

悇愉傳來小說,講述一個居住在印尼唐格朗一家四口的家庭在疫情後的生活與情感故事。在風暴來臨前夕,家中支柱的嵐姨忙著加固窗戶、準備家務。Ida經營維修鋪,生意因疫情蕭條,情緒低落;Michael忙於工作,Valencia則與家人關係微妙。嵐姨帶Valencia認識麗娜一家,看看Valencia與麗娜的兒子阿靜能否促成一段姻緣,卻換來尷尬與隔閡。

《虎毒不》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-30

《虎毒不》由陳小娟編導及監製,龍國瑤共同監製,談善言、盧鎮業、彭杏英、馮素波及區嘉雯主演。電影講述新手媽媽淑貞(談善言飾),因承受不住各方的壓力而釀成悲劇的故事。陳小娟以寫實手法,透過生活化的細節,探討母職在現今社會的困境。編輯部由此組成小輯,收錄三篇文章。

《虎毒不》:邊一個發明了母職

影評 | by SC | 2025-04-30

SC傳來《虎毒不》影評。他認為《虎毒不》從戲名故意故意缺失了後半截,便直擊母子關係的陰暗面。SC認為《虎毒不》透過新手母親淑貞的經歷,揭示現代女性在照顧孩子與工作間的掙扎。又,刺耳的嬰兒哭聲貫穿全片,象徵無法逃避的責任,而丈夫阿偉的「喪偶式育兒」與婆婆的傳統觀念,更突顯社會對女性的不公。

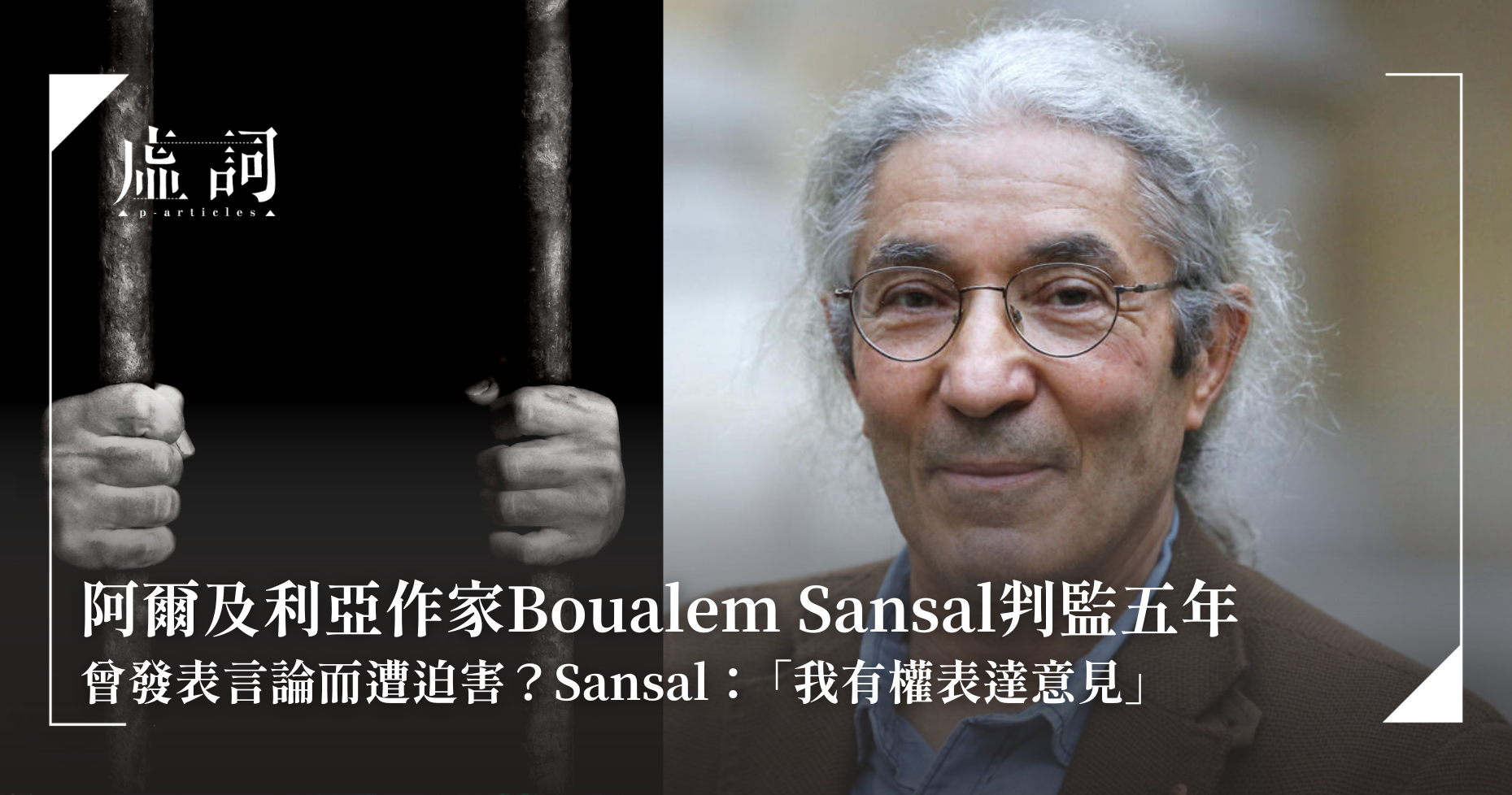

阿爾及利亞作家Boualem Sansal判監五年 曾發表言論而遭迫害?Sansal: 「我有權表達意見」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-08

阿爾及利亞作家Boualem Sansal於3月27日被阿爾及利亞法院判監5年,判決聲明指Sansal破壞國家統一、侮辱官方機構、損害國家經濟等。去年他接法國媒體《Frontières》採訪時表示,法國在殖民時期不公平地將原本屬於摩洛哥的領土劃給阿爾及利亞,隨後被阿爾及利亞當局逮捕。裁決引發社會嘩然,眾多作家、組織及法國政府官員呼籲阿爾及利亞政府釋放Sansal,事件亦使法阿關係持續升溫。

【教育侏羅紀】師生關係六問

教育侏羅紀 | by 小曹 | 2024-03-11

有一次,又再經歷挫敗後,我用了一程車的時間,在手機上打下了6條反躬自省的問題。我慢慢認知到,即使學生有她/他們要負的責任,我內心對此情此境所生起的反應,其實也透露出我自己的期望、想法、需要、投射和執取,以及一系列從我成長中習得和發展的對應方式(coping)。

你不可不知的性智慧,評《男人的憂傷,只有屌知道》

書評 | by 辛曉雲 | 2024-02-08

在長期的文化累積與建制中,我們的社會對於不同性別的氣質與角色模板,有著單一而趨於封閉的形塑。這樣的形塑雖然為人們的性別發展帶來安全與定向感,卻也使得個人的差異及需要,隱身在角色模板之後,壓抑且隱晦。

玩一場囍事,舞出關係支點——自由舞2023:訪梅卓燕、陳建文《囍 — 紅色的承諾》

專訪 | by 鄧小樺、陳芷盈 | 2023-04-13

故《囍》以三條主線切入婚嫁的不同面向,主線一把港粵婚嫁儀式袪魅,一一轉化成舞蹈重現,主線二加入了舊時圍村的哭嫁歌揭穿悲涼本質,主線三則以《帝女花》借古諷今。當中第二主線尤其令人心傷,原來在六十年代以前,香港仍流行著哭嫁儀式,在新娘出嫁前一晚,新娘會睡在一張「攤屍蓆」,一群姊妹就圍著她唱歌哭別,一直到新娘快要到達男家才止住哭聲,此時新娘便要把「愁巾」(3x3吋的小方巾)丟下,意指放下舊事,換上新身份。梅卓燕指,「我覺得哭嫁歌就像心理治療。在盲婚啞嫁的年代,為免同姓近婚,新娘會嫁到遠方,窮人家更如同賣女,所以真是生離死別,一別就是一生,哭嫁根本是人之常情。」

《聊.傷——從關係中找回自我》展覽:文學 X 背叛 在療傷的路上匍匐前行

報導 | by 定尞 | 2022-09-23

由詩人熒惑與家計會合作舉辦的《聊.傷——從關係中找回自我》,展覽以「叛」為題,由背叛的五個章節串連,形式為新詩和互動遊戲的碰撞,藉此讓傷心的人透過展覽獲得少許力量,明白療癒的終點始終存在,當成讓心靈放鬆的地方。

【文藝follow me】一個女人的關係、生活與詩——訪Milo《不要在我月經來時逼迫我》

文藝Follow Me | by 陳子雲 | 2021-05-22

訪問Milo(謝曉陽)新出版的詩集《不要在我月經來時逼迫我》,本來以為會聽到很多女性主義詞彙、身體自主等的理論,沒想到她這樣的一個女子,其人如其詩直率坦誠。現代香港女子日常,她選擇以詩把潛藏許多日常語言或經歷裡壓迫,或親密關係,或街上偶遇,一一毫不保留地以詩道出。

新蒲崗BAND房噪音惹爭議 前音樂記者作調停:改變唔到大,就從鄰里關係做起

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-02-28

新蒲崗某幢工廈近日被指深夜發出巨響,由此衍生不少延伸討論和罵戰。曾任職音樂記者的Moment,嘗試作為雙方溝通的中間人調解。即使工廈band房與民居之間的衝突,並非一時三刻就能解決,但他希望改變可從身邊每個人的關係做起。

單身不可怕,騎呢關係更可怕——從《文學單身動物園》中看單身的多樣性

書評 | by 謝豬 | 2020-10-21

《文學單身動物園》起題取自歐洲科幻愛情片《Lobster》的中文譯名,雖然各章節間缺少連結,既不分時序,也不分古今中外,卻呈現了單身的「多樣性」。單身的定義原來可以很廣闊,界線也可以很模糊:就算真的流落孤島,偉大的文學家們還是會寫一百封寄不出的情信跟心裡的對象聯繫,所以「絕對」單身是不可能的。

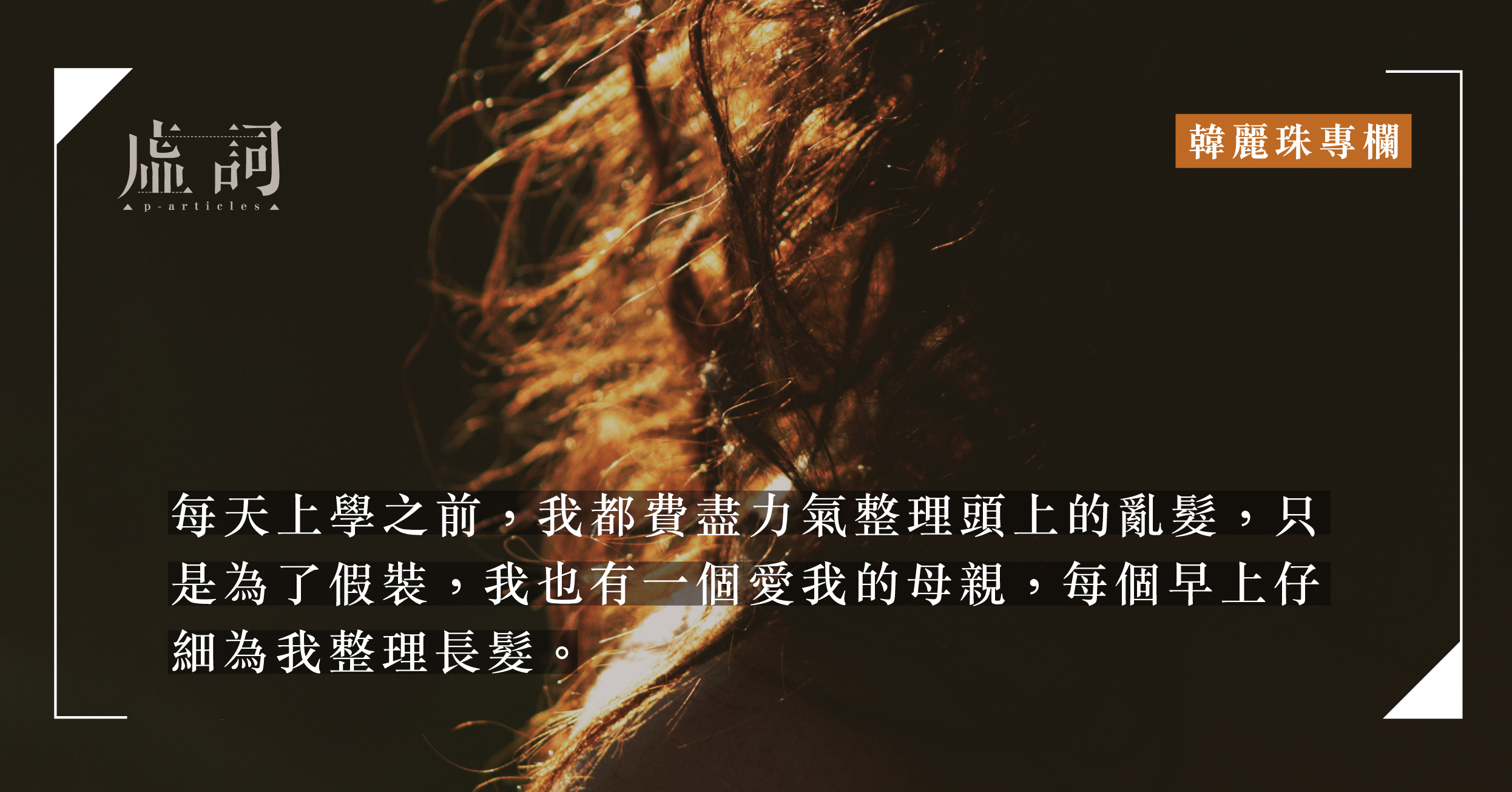

愛是不可能,沉默的女性:讀韓麗珠《人皮刺繡》

書評 | by 黃臻而 | 2020-04-27

香港作家韓麗珠新近出版的小說集《人皮刺繡》,是尺寸如日本文庫本、可以藏進口袋裡的輕巧小書。故事所承載的重量卻與之相反,由開篇〈種植上帝〉開始,到同題作〈人皮刺繡〉,關係所換來的傷害始終環繞著角色,如書中所言,「身上被一團灰霧似的影子所籠罩」。

【虛詞.和你親】殺人犯的兒子

小說 | by 康爾 | 2021-09-23

我一直想知道,刀刃割在人身上有何感覺?跟屠宰家畜一樣嗎?滿手鮮血的妳,晚上能睡得安好嗎?會浮現被無辜濫殺人類的痛苦樣貌嗎?我確切為你擔憂。

團團圓圓缺缺

其他 | by 何潔泓 | 2021-09-23

開飯前還以為可以談談,對坐後愛恨情仇湧到飯桌上,阿言氣她不理解自己追求的理想,是一個活在舊時代的阿媽,跟這一代年輕人隔了七大洲;阿媽氣他不知感恩,何以會以為自己能夠改變世界,而她根本就不認同這個新世界。結果誰也沒碰過那幾碟餸。

【無形.逃】蜜桃

小說 | by 余婉蘭 | 2019-07-29

「嫁他那天我就有不好的預感。」帶喜嫁他那天突然提早來潮,男家慌亂了,結婚來潮是大忌,他們唯有從船頭至船尾鋪上紅布,帶喜上他家的船時,和一眾女眷唱嘆歌,咒詛自己家︰「你紅我重紅,你騎馬我 騎龍,我富貴你外家窮!」帶喜自此兩條小辮挽成髮髻,心事重重。有次出海,颱風要來,帆給霍霍亂吹,鶴佬人的大哥給飛揚的帆繩割掉後腦,就在帶喜面前,頭就飛掉落海,自此帶喜甚麼也不怕。後來她沒處可逃,在起霧的夜跳海,髮絲紛亂像她小時聽過的水鬼,起霧船就不敢航行,鶴佬人當她死了最好,一家都說帶喜入門後帶來厄運,早死早著。

【無形.金牛座】十二點要你成為金牛座

散文 | by 陳栢青 | 2019-11-07

十二點始終驅使著金牛座。工作早八晚六。逢五休二。 日子像照抄火車時刻表。白線後排隊上車,禮貌的距離,不快不慢的應對。白襯衫用熨斗犛出線條,鼻子讓日子牽著,那樣勤勤懇懇,孜孜矻矻,還不是為了十二點一到,刷張機票。為了某一個十二點,醒在異國床上。狂歡個幾日夜以為自己避開十二點。其實是滿足了十二點。

【無形.虛擬關係】相忘於江湖

散文 | by 戚振宇 | 2019-04-07

前段時間和朋友錄播客,談的話題是互聯網考古,從上世紀末的撥號上網談到了近年有事沒事刷手機的生活,末了,有朋友提問:如果今天的互聯網讓你那麼焦慮,你最懷念以前的甚麼?

【無形.虛擬關係】相忘於江湖

散文 | by 戚振宇 | 2019-03-29

前段時間和朋友錄播客,談的話題是互聯網考古,從上世紀末的撥號上網談到了近年有事沒事刷手機的生活,末了,有朋友提問:如果今天的互聯網讓你那麼焦慮,你最懷念以前的甚麼?

【無形.虛擬關係】木瓜

小說 | by 洪嘉 | 2019-03-30

「Hi, Daddy... It's my last night at Bangkok.」迪宏猶豫了好久,終於把訊息發送出去。從木樓梯那邊轉出來的穿著圍裙的侍應,捧著精緻的木餐盤,繞過兩個正在樓梯旁拍照的少女,朝迪宏這一桌走過來。

【無形.虛擬關係】虛擬人——模擬市民一生大事回顧

詩歌 | by 熒惑 | 2019-03-29

首先設定人物樣貌和膚色/能力和性格,還有家庭關係/這創造全都按照著自己的形像/或者稍加修飾,反正只有自己知道

【無形.虛擬關係】談紙媒文學副刊之死

現象 | by 關夢南 | 2019-03-22

紙媒文學副刊之死,一半是客觀大環境,包括網絡世界版圖無限擴張;另一半是文學人應負上責任。不買書不看文學雜誌是其一 ; 自殘是其二。

【無形.虛擬關係】第94號交響曲

小說 | by 譚劍 | 2019-03-15

「妳可以救救我嗎?」她在上課時接到這個奇怪的WeChat短訊,從名字判斷,發訊的應該是男人。她這戶口是新開的,很乾淨,和過去的她一刀兩斷。

《沒有大路》就走小徑︰壞畫者馬尼尼為

書評 | by 子凡 | 2019-01-11

馬尼尼為的筆尖將傷口掰開來不斷地戳。那被劃破的原生傷口愈張愈大。她用「離經叛道」的句子,說母親壞話、批評父親、怨恨母職、仇視孩子的爸、專事無意義的事情、表揚廢物……一筆筆畫壞社會中的主流價值觀、倫理觀、道德觀,戳破世俗偽裝和平的假象。

【教育侏羅紀・師生關係】「 X!係咁㗎啦。」

教育侏羅紀 | by 陳諾笙 | 2018-12-11

作為漂流教師快十年,我流浪在各大專院校之間;每個學期服務的客仔皆不同,有考上第一志願學系的勝利組,也有僅達「毅進」水平的制度失敗者。我不敢說他們日後的前途如何,目下惟一可以總結的,是兩批學生都是同一種臉孔:懨懨欲睡、愛理不理,天下再大都沒勾起半點好奇,世情再屈機都沒燃起一點星火。