悼念奧茲:黑暗中的愛與絕望

2018年12月28日晚上11點,以色列著名作家及以巴和平鬥士阿摩斯.奧茲,在與癌症短暫搏鬥後,與世長辭。消息是由他的女兒,作家暨歷史學家芬妮亞.奧茲—薩爾茨貝格(Fania Oz-Salzburger)在推特公佈的,芬妮亞在推特上坦言,父親由於病情「迅速惡化後,於睡夢中去世。」

古老的語言,失落的宿命

在以色列作家群中,奧茲與大衛.格羅斯曼(David Grossman)及阿伯拉罕.B.約書亞(A. B. Yehoshua)齊名,都是當代希伯來文學的泰斗人物,他們運用這種古老的語言進行文學創作,大大豐富了希伯來語言在世界文學方面的價值。奧茲長期名列諾貝爾文學奬候選名單榜上,著有19部小說,其中包括著名的《黑盒子》、《我的米海爾》、《在以色列的土地上》及《愛與黑暗的故事》等被譯成多國語言,他亦曾經撰文數百篇討論以色列問題。著名歷史學家,《猶太人的故事》作者西門.沙馬(Simon Schama)稱讚他為「我心中的英雄,一位道德及文學上的巨人,以色列和關心真理公義者的光輝。」

奧茲原名阿摩斯.克勞斯納(Amos Klausner),1939年生於耶路撒冷,父親是來自立陶宛,母親來自波蘭,其父系家族成員大多為右翼復國主義者,他的伯祖父約瑟夫.克勞斯納(Joseph Klausner)曾與魏茲曼(Chaim Weizman)兢逐以色列第一任總統之位,12歲的時候,他的母親因為抑鬱症自殺,兩年後,他離開家庭,加入以色列其中一個集體農莊(kibbutz),並改名奧茲,奧茲在希伯來語中意思為「堅強」。

他在半自傳小說《愛與黑暗的故事》提及父母怎樣逃出了納粹德國的虎口,來到耶路撒冷繼續他們的大學學業,故事後被拍成電影,由明星娜塔莉.波特曼飾演奧茲的母親。在奧茲的憶述中,雙親來自歐洲中產家庭,在耶路撒冷卻要住在地面單位住宅。對他們來說,他們心目中的理想家園是歐洲,那個被禁止回歸的應許之地,有鐘樓和廣場的景觀,地上鋪滿古老石板,有電車、橋樑、教堂尖頂、遙遠村落、溫泉鎮、森林和白雪覆蓋的草地。這裡他們很快感覺到當地阿拉伯人和英國當局的敵意,對於這片應許之地的幻滅感,也許是奧茲母親日後自殺的原因吧。

我愛以色列,但我不太喜歡它

在集體農莊的時候,奧茲開始閱讀新約聖經。在閱讀耶穌的生平事蹟後,正如他在2016年接受衛報訪問提到的,他深愛這一位最偉大的猶太人。奧茲當然也知道歷史上基督教對於猶太人的迫害,然而對於耶穌其人只有由衷的欽慕。他發現,若不研讀新約福音書,就無法瞭解文藝復興時期的藝術、巴哈的音樂和杜斯妥耶夫斯基的小說,於是他從耶穌身上尋找慰藉。

同時,他也開始在集體農莊報章上撰寫短文,同時受到美國小說家舍伍德.安德森(Sherwood Anderson)短篇小說集《小城崎人》(Winesburg, Ohio)的啟發,以小城鎮為背景,撰寫短篇小說,刻劃小城填人物的人性面貌,這些作品日後結集成《胡狼嘷叫的地方》(Where the Jackals Howl)出版,然後在1968年,他又寫了長篇小說《我的米海爾》,奠定了他的文學地位。書中講述唸人文學科的漢娜邂逅丈夫地質學家米海爾,婚後卻一直與丈夫保持距離,漢娜一直記起尤其是童年時與一對雙生姐妹玩耍的情景,小說基本上沒有甚麼情節,但作家母親被認為是主人翁漢娜的原型。

奧茲早期創作大多取題於集體農莊的經驗,他認為集體農莊比他後來生活的城市特拉維夫還要激進得多,那裡的人抱著社會主義合作社的理想,矢志將荒野開墾成農地。奧茲從集體農莊生活找到很多人物描寫的材料,將這些小人物的喜怒哀樂帶進這種古老語言的現代書寫裡,也很擅於在日常生活描寫中融入情感衝突,《我的米海爾》更以大量詩性語言進行心理描寫,在奧茲其他小說中都可找到大量女性的心理描寫,彷彿他對女性心理就很熟悉。

在這方面,奧茲有點像以色列詩人阿米亥,二人都反對狹隘的狂熱思想,嘗試從猶太教及基督教中發掘愛的觀念作為以巴問題的解藥,也很著迷於女性。對於奧茲來說,閱讀耶穌生平和詩歌大大影響了他,在以色列,這需要相當大的勇氣。他的伯祖父本身為歷史學家及希伯來文學教授,因為在著作中稱耶穌為猶太人而備受爭議,而奧茲主張以巴和平共存的立場,更不為大部分以色列人所接受。

畢竟,在以色列,像奧茲及其政治盟友佩雷斯那樣期待以巴和平共處的政治家僅屬於少數。對於右翼思想日益熾烈的以色列祖國,奧茲懷著複雜的情感,在他離世的時候,倫敦書評的推特引用了他的話:「以色列是我的家,但現在這是一個很糟的家,但畢竟那是一個家,雖然我懷念它曾經的模樣,那塊未曾出現過的應許之地的模樣。」在接受衛報訪問時,他亦表示「我愛以色列,但我不太喜歡它。」

成為一本戰火無法消滅的書

面對反動的宗教狂熱,奧茲在遺著《親愛的奮銳黨們:自分裂國土發出的書信》(Dear Zealots: Letters from a Divided Land)中,極思解決之道。書中第一篇文章倡議國人對一切事物好奇,並學習想像力和幽默感,作為對各種狂熱思想的解藥:第二篇文章展述猶太教的人道主義面向,回應以色列國內鎮壓異己的宗教趨勢。而第三篇文章更觸及到問題的核心:讓以巴兩國並存的方案,這是奧茲堅持了五十多年的政治立場,以色列國內甚少知名作家支持此方案,奧茲堪稱異數。

在該書中,奧茲稱自己來自復國主義者的宗教狂熱家庭,但小時候與一名英國警察的友誼改變了他的觀念,在以色列獨立前,巴勒斯坦一直為英國託管地,英人一直鎮壓猶太復國主義運動。他在接受美國猶太人媒體前進新聞(The Forward)訪問時稱,該名警察教曉他從另一個角度思考問題:如果你來自世代居住巴勒斯坦的阿拉伯家庭,面對猶太移民如潮水湧入,用聖經作為獨佔該地的理據,你會有甚麼反應?如果你是曾經拋灑熱血對抗希特勒的英國人,現在被一群黷武的以色列人或錫安主義者斥為納粹份子,你當作何感想?

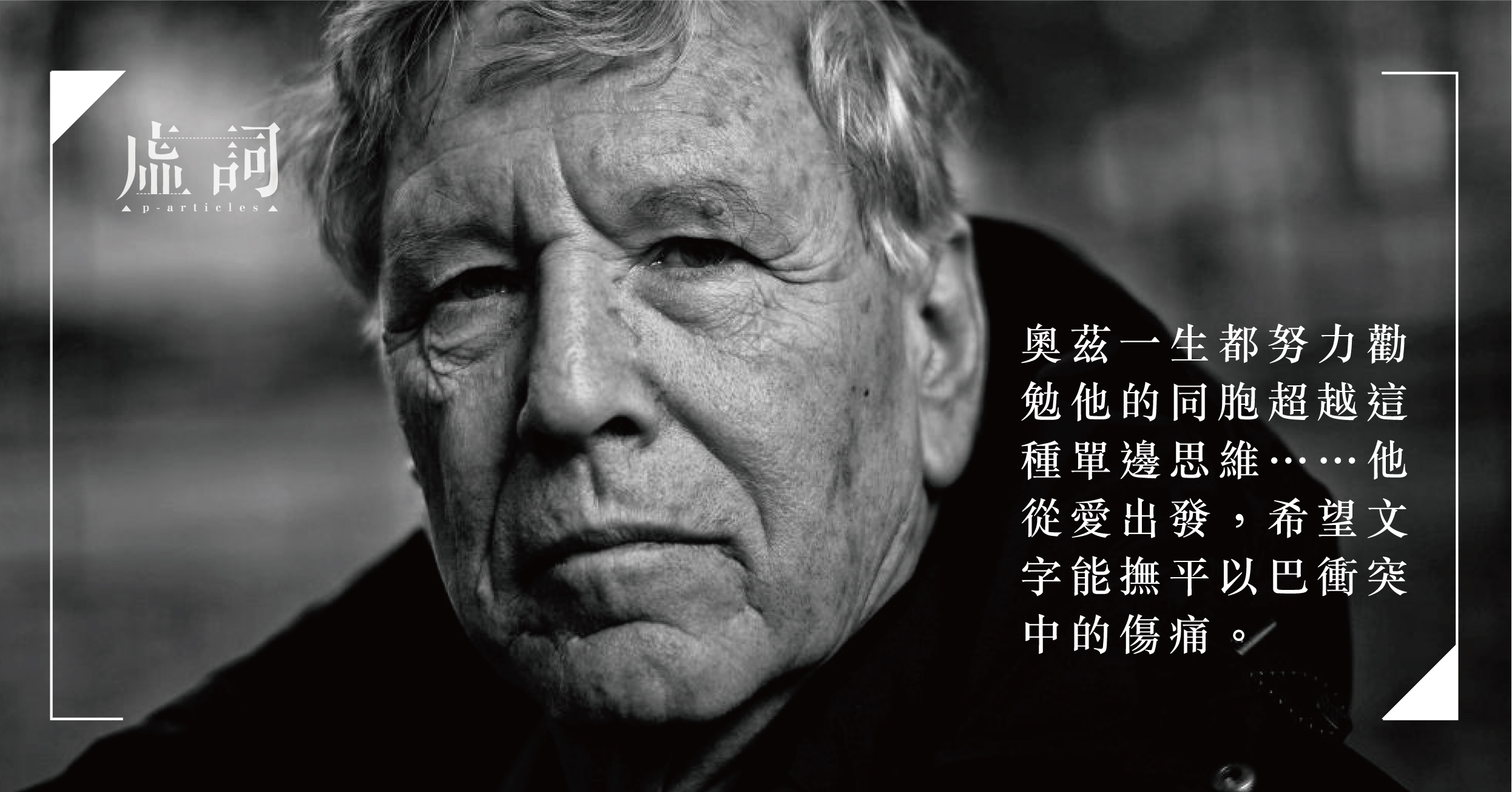

奧茲一生都努力勸勉他的同胞超越這種單邊思維,嘗試從衝突雙方各自的立場出發,他的小說則透過家庭關係,讓以色列社會從另一個側面看自己的歷史和命運,他從愛出發,希望文字為撫平以巴衝突中的傷痛。在網上看到不少對於《愛與黑暗的故事》的評論,很多讀者對於作者挖掘父母關係的缺憾,母親自殺的原因,以致背後交織的以色列民族命運,深受感動。奧茲說過,人類藝術的基本核心是一致的:那就是孤獨、愛、希望和欲望。奧茲也說過,他希望自己成為一本書,不管人們怎樣試圖將其進行系統的滅絕,也會有一兩本書伺機生存下來,在某個鮮有人問津的圖書館角落享受上架待遇。我們回顧今天戰火連天的中東,也許只能想像奧茲的小說進入圖書館某個寧靜角落時的自足。奧茲已離我們而去,離以色列而去,但他僅能留下的,也就是描寫孤獨、愛、希望和欲望的文字,恰巧就是我們這年代最匱乏的。