一位年輕標本師的哀愁

小說 | by 伊藤雪彥 | 2026-01-16

你體內不曾波動過的情感,發展到今日的地步,連你自己都感到驚駭。

之所以開始陷入,完全是一次偶然。

關於重逢,你沒有任何心理防備。一旦開始產生希望,便失去身為旁觀者的冷靜,成為標本主體,被對方隨意一個眼神釘在盒內,綑縛而不能挪動腳步。

對於跪地而哭的晏,你的感覺正是如此。

那是畢業多年後的葬禮,教授選擇自殺,當年的學生大多都去了。緋聞主角的晏也在,他穿一身黑色西裝,比大學時更熟俊了些,眼眶紅紅的。教授與研究生的流言蜚語你不是沒聽過,但男教授與男研究生的精采傳聞,倒只有晏了。你原是不信的,畢竟他們年紀差得那樣多,可後來你見到晏的笑容。晏總是朝教授笑得明亮,直接燒穿你的眼睛,他們兩人的手覆蓋在一起。你明白了真相。

教授夫人走過來推了晏。

你還有臉參加葬禮!我讓你來過我家!我相信你!你們根本把我當成白癡!

頭髮半白的婦人眼睛瞪得可怖,恨恨地恨恨地將他逼出靈堂。

無恥至極!她唾罵。

晏站在門前很久,臉色慘青,久到接近暈倒。他慢慢跪地,朝棺木,你以為他要磕頭,後來看到肩膀微抽,才發覺他窩在地上哭。沒有任何人理他。其他同學目光冷漠,輪流致哀,輪流走開,最後連棺木也運出去火化了。

他還在地上。

你還在他身旁。

晏抬起濕潤的眼睛問你,今晚是否方便。

你沒有任何抵抗,獻出了自己的方便。即使你其實勉強。你在意晏已經很久了,差不多是湖水欣賞楊柳隨風飄逸的程度,沉靜且保持一定距離,你對滾床單沒有特殊的慾望或衝動。可晏說想要,你便毫無辦法,僅能迫使自己堅硬。畢竟你心疼他。

和晏一起躺在旅館的床上,當你進入那具年輕、哀傷的肉體,你心中充滿隱憂。對晏來說,你該算不怎麼熟的同學吧?對你來說,晏卻是那麼溫暖。你跨年時摔車,被救護車送去急診室,腳踝腫了,最後一瘸一拐去考試。從來沒說過話的晏在交卷後走過來,他說我幫你拿包包,你點頭致謝,有點受寵若驚。你們討論剛剛的考題,然後外帶午餐,坐在校園草地邊嚼邊談,綠蔭濃密,一片落葉掉到你的頭頂。晏幫你拿下來。

多深情的樹葉,墜落了也過來吻你。他感嘆。然後撥了你前額瀏海。

指腹輕輕劃過你眉毛,你逐漸膨脹的心跳最終壓過你的咀嚼。

某一天激情將褪去,當晏體悟到你的真實冷漠,你們是否再無路可走?你似乎不該參加葬禮,告別式宛如拙劣的戲劇,你站在被化妝師修飾得過於安然的遺容前,放下告別的花。落寞地意識到,原來用水晶般的語言教導西方哲理的長者,自己也會迷惘,也會選擇終結。這場死亡讓晏裂了一道痕,誰都能悄悄伸手摸索進去,於是你向前,以自告奮勇的角度,栽入黑淵。

你們約了游泳。在那一次親密關係之後。你們回到母校的室內泳池,在冰涼的池中,用同樣的哀悼心情,同樣的節奏劃破人造的透明,兩隻鬱鬱的魚,緩慢陷溺。看台偶有訓練後留下的學生,並沒有打擾你們的安靜。你身影在水中延展開來,波紋一圈圈,他的圈圈與你的圈圈相互擴展相互碰撞相互破碎。

在泳池的更衣室裡,晏赤裸著,抬起結實的臀腿,讓你吞吃他,他的手撫摸你的頭髮,汗流涔涔,喘息不已。這讓你想起很多事情,想起叔叔曾經說過的話,想起多年前離開叔叔的人。叔叔曾經錯過幸福。假若換個年代,再之後一些的年代,是否結局能不同?

晏讚賞你結實的肩臂,以為那是游泳練出的線條。他不會知道,這身肌肉日日搬運動物冰凍、僵硬的屍首。一次次使勁剖開與回填,才磨練出來。這雙手。在床上被晏稱讚過穩定而有力的手,寫過許多標本籤,重組骨骼與翅膀。晏能原諒這雙沾染了死亡氣味的手深深進入他體內嗎?

叔叔身體不好,時常貧血,病態的蒼白讓他顯得脆弱,搬動大型標本時,總會頭暈目眩。叔叔有一種超越性別的、疏離的魅力,即便年紀漸長,仍有靦腆的年輕男子向他示好。他僅是微笑,接受簡單的好意,拒絕過於貴重的禮品。

叔叔看穿了你的本質。

肩臂結實、擁有氣力卻對一切事物缺乏衝動的侄兒。

畢業即失業的侄兒。

在活人的世界裡競爭十分累人,叔叔說。太吵,太快。

他輕撫展開的鳥羽:倘若找不到適合的工作,你可以過來向我學。

這份工作不需多話。

叔叔引領你入門,因為你是親戚踢來踢去最終由他親自養大的愛侄,當然也是因為他需要足夠強壯的助手,來搬運沉重的死亡。從此他成為你的師。無論刺蝟鳥類貓狗或魚,他能使寵物栩栩如生,或應主人要求,令牠們恆眠如昔。你專注學習了幾年,直到叔叔點頭,讓你獨自處理鳥類。他說你可以接案了,你才發現,你已經許久沒有想起學生時代。

所以那一次葬禮的重逢,才令你那麼動搖。你隱隱約約知道教授婚姻並不美滿,他頁裡行間的文字像一紙快要崩毀的斜塔。但他為什麼要選擇那樣的方式?將排氣管接到駕駛座,發動汽車,任廢氣細碎的浪滲入肺泡,最終連意識也隨懸停的呼吸蒸散。

晏在葬禮那夜,親密到一半傾頹,在你懷中顫抖。

我不曉得他是為了什麼離開?

晏小聲說,接著濕漉滿面。

你被這些顫抖激得宣洩出來,還定樁在他臀縫。

他必得有極大的哀涼,以至於不得敞開軀體和四肢,尋求旁人的體溫,創造繼續活下去的暖。作為結束,作為告別。他說自己原本要忍耐的,原本有信心忍耐,他只想好好跟教授說再見,可他的牙關不斷地抖顫,睫毛也在抖顫,你想他整個人的靈魂都是搖晃的,像玻璃杯中半滿的水正被強震經過。

你完全不明白事情為什麼會發展成那樣,晏也不明白,或許因為你們都還年輕,都覺得出口肯定是有的,關於生命。在這麼文明的現代社會,還有被逼到絕路的人嗎?走過那麼大一段的人生,為什麼教授就忽然放棄了呢?他原來可以向妻子隱瞞到底。

叔叔傳授最後一項技術時,曾嚴肅地對你說,不要太過將心放在活物上。

你覺得這樣的事並不困難。

叔叔一直待你很好,你會按他的說法去做。

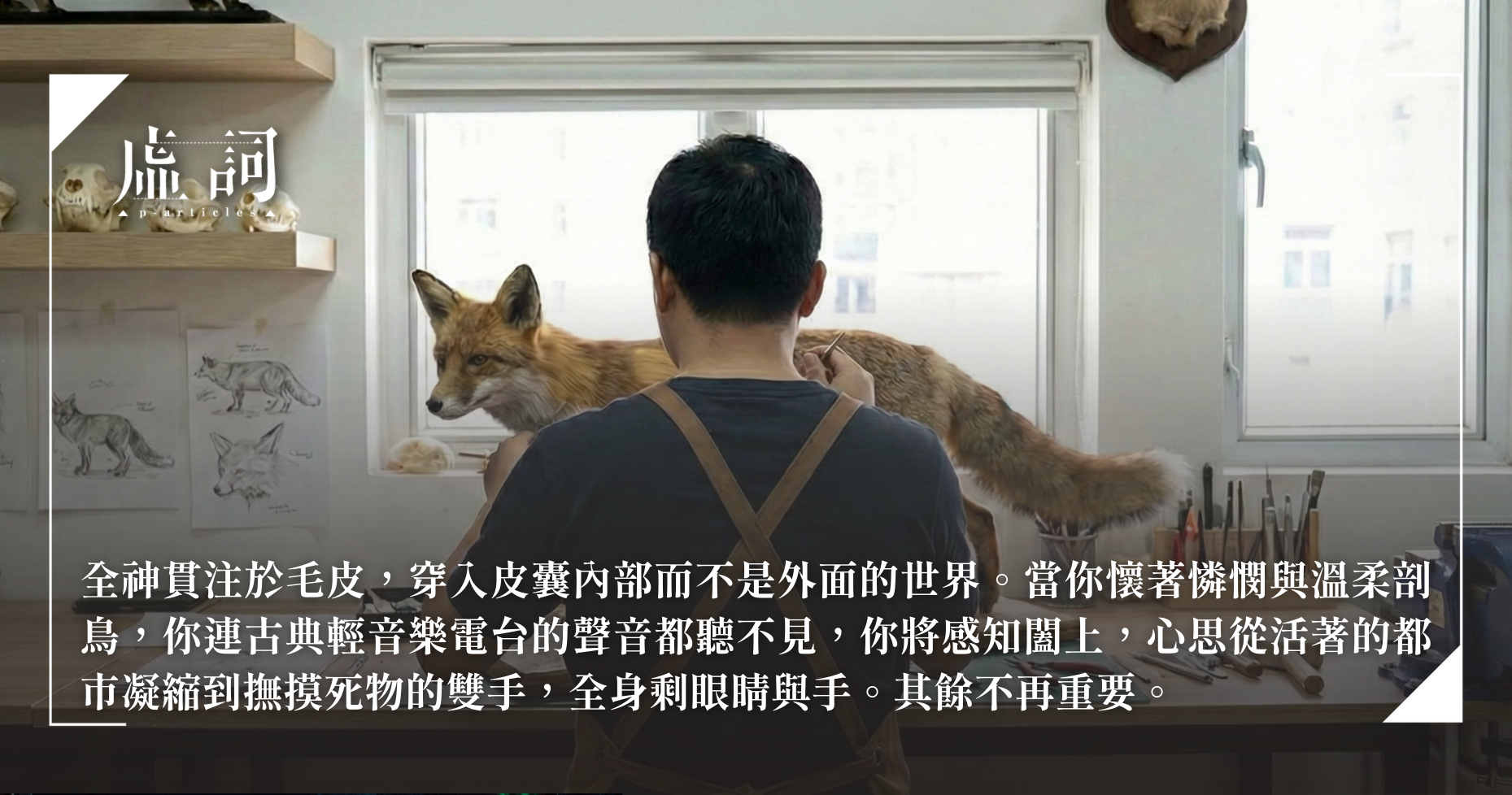

後來你果然成功了,全神貫注於毛皮,穿入皮囊內部而不是外面的世界。當你懷著憐憫與溫柔剖鳥,你連古典輕音樂電台的聲音都聽不見,你將感知闔上,心思從活著的都市凝縮到撫摸死物的雙手,全身剩眼睛與手。其餘不再重要。

至少在與晏重逢前如此。

鳥兒羽毛尚未失去光澤,牠平躺著,翅膀單側張開,極其優雅。每當看到這樣的鳥屍,你就想到叔叔。叔叔一樣是光潔優雅的,尤其年輕時,還未因貧血顯得蒼白。叔叔和一名男子特親近,他們在一起的時候,目光熠熠。叔叔還在到處拜師學標本,參加標本製作研習營、野鳥協會開的課程,擔任志工,或看影片看書,持續精進。所有的認真,叔叔的朋友是不知道的,他以為叔叔在做古物修復。

直到情誼足夠,叔叔帶朋友到工作室參觀,大大方方指著標本,告訴他,這是我近期完成的作品中,最美的一隻鷹,我分享這些事情是因為我愛你。叔叔的朋友竟退縮了。他對這樣的職業感到陌生且排斥,他更沒有想到,叔叔所愛的,竟是男子。

我不過當你是朋友。那人這麼說。

你不需要再分享什麼了,因為我不會再回來。

後來叔叔就逐漸不愛吃飯,瘦弱貧血。關於這件往事,叔叔概略地提及過一次,接著便安靜下來,你能感覺他的表情薄層而堅硬。

不要太過將心放在活物上。叔叔說。

放得太多會痛的。

至於你怎麼會變得愈來愈冷感,這是無法解釋的事情,開始的原因也許是叔叔叫你不要太過關心活物,你延伸解讀,活物也包括胯下的那一根。後來變成習慣。習慣清心寡慾。所以當晏邀你時,你其實很掙扎,天知道你有多久沒有關心過那個部位了。

你想起你是那麼喜歡晏。

重逢後才清晰地感受到那種溫熱的感覺是現在進行式而不是過去。

你之前將晏藏在胸膛內的某處,藏得過深你差點都忘了。忘了他也是你寡欲的一部分原因。

因為你知道自己不會有機會得到。

叔叔曾經在晚餐分享過他做的一個夢。

他夢到理想鄉,許多快樂的男女,並不畏懼與屍體相關的職業,也不害怕將愛說出口,他們不受性別定義,圍著彩虹色的旗幟在遊行,將自己包裹在陽光與歡笑下,開開心心的慶祝節日。那時他覺得新奇,跟在長長的人群後頭,撿拾地上撒落的彩帶與花瓣,希望夢繼續延長,讓他多看幾眼。可惜最後仍然醒來了。

你在他對面用餐,叔叔倔強的將感傷吞下,用餐巾抹臉。

你並不害怕剖鳥,可你的同學害怕。

那時你還小,曾經帶其他孩子回工作室參觀。他們因為你拿出一整盒大大小小的眼珠而不喜歡跟你一起玩彈珠,因為滿屋子的動物屍體而急著回家。他們剛開始不喜歡,回家與爸爸媽媽討論後,再經過渲染,你簡直就是黑魔法崇拜者了。你打躲避球時他們鬼叫著躲開,說那球被髒手摸過。即使你的手勤於消毒,洗得那樣乾淨。甚至你也不能隨意看人,因為你的眼珠也受到了詛咒,即使你熱淚盈眶,他們也覺得你在偽裝,你竟然能活在那麼多動物屍體當中而如斯正常。

曾經對你微笑的他們再沒有對你笑過。

你待人以暖,他們仍拿冷酷對你。

你想或許你的確受了詛咒,否則你不會如此寂寞。

就這樣你過了一大段沒有朋友的學生時代。

除了晏。

奇蹟般出現的晏。

被流言蜚語圍繞的晏。

你也承受過那種圍繞,並不舒服,甚至難以承受,

可晏繼續和煦,安然度日。

你坐在飯店大廳,心底有些拿不準,你難以想像自己竟然答應讓晏參觀工作室。那時晏一邊呻吟、一邊呢喃。我想參觀你工作的地方。他低喘。工作時一定很性感,啊!你的肌肉是那麼結實,再用力些,將我扛起來!你照辦了,扛起來進入他,讓他用汗水下雨,你被挾持,你被人質,你被他的大腿捆縛,於是你說好。

對於晏,你該把標本師的工作,連同你那更深層的、對性其實缺乏衝動的真相,繼續隱瞞嗎?叔叔有一次看見你在翻畢業紀念冊,他指著晏的名字說,男生名字內,盡量避用女字,否則一生多委曲求全,與人抬轎,白忙一場。你聽了便隱隱疼痛,你不該因為他的悲慟而停留到葬禮的最後,以至於晏祇能向唯一的你,有缺陷的你,索求溫暖。你怕你最後跟他一拍兩散,變成另一個白忙一場,變成他另一個跪地啜泣的理由。那你會多麼難受。他又該多難受。

談分開又太難捨,你發現晏在玻璃門前張望,柔和的目光落在你身上,忘記關的小小的手電筒那樣,照射過來。他像他的名字,拆開來彷彿在問好。

日安。晏對你問好。看起來那麼輕鬆,期盼參觀。他在你對面坐下,看你桌上除了一杯水什麼也沒有,建議喝點什麼,起身去找服務生。你望向他,那背影在光線裡顯得挺拔,和葬禮上的窩地哭泣恰恰相反。你想,或許可以不帶他去工作室,就這樣,讓他以為你在某個學術單位工作,不過那也算是隱瞞,你討厭隱瞞。晏的手機在桌上震動起來。一下,兩下,持續不停。你看著螢幕猶豫,最後替他接起來。

沒來得及說什麼,就傳來女人的聲音。帶著洩憤的狠毒,你認出那是教授夫人,她在葬禮也用這種聲調說過話。

骯髒的東西。她說,得意洋洋。

以為我不知道嗎?我找到醫院的單子了!他得了那種病,愛滋!

你們剛好一起包起來燒了,省得到處害人!

她繼續說著什麼,你漸漸聽不清楚。你的耳朵充滿嗡嗡,無數蚊蠅在顱內亂竄。你看見晏正和服務生說話,他的側臉那麼年輕,那麼乾淨,宛如一張沒有被使用過的衛生紙,還不需要揉成一團。

你聽到了嗎?夫人的聲音在話筒裡迴盪。

他就是因為這個才自殺的,不敢讓你知道,不敢讓我知道,到死都是懦夫!

你切斷通話。

手機放回桌上,它安靜地躺在那,螢幕漸暗。

你的心臟在胸腔劇烈跳動,你聽見它撞擊肋骨,一下一下。你沒有生氣。奇怪的是,你完全沒有生氣。僅覺得自己逐漸消散,終於剩雙眼與雙手在原地。

不要太過將心放在活物上。你想起叔叔說過的話。放得太多會痛的。

現在你不確定了。

晏是不是對你放得太多。

你自己是不是對晏放得太多。

晏回來了。他手裡拿著點菜單,他坐下來,笑著說服務生推薦了新的點心,問你要不要試試。所有的美好都集中在他的身上。多可怕。他帶著過量的美好撞向你的人生。你看著便恍恍欲碎。

是晏傳染給教授的嗎?

抑或是,教授並不如想像中那麼愛晏,在外頭活得複雜?

你不知道。

那個女人說的若是真的,教授得了那種病,那麼晏......

你感覺冷汗一粒一粒從額角冒出。

晏問你怎麼了,是不是不舒服。他的眼底有一種真誠的關切,讓你想起很多事情,想起你們在校園的友好談話,想起那片葉子,葉子吻你,而你其實想在陽光下吻他那取走葉片的手指。

我們。你終於開口。我們先別去工作室。

晏愣住了,眼神明顯黯淡。你知道他期待很久,期待去你工作的地方,期待更了解你。

但你不願意拖。

我們先去檢驗所吧,你說。

這句話說出口的時候,你不可思議地感覺輕鬆。

終於放下一件沉重的秘密,雖然那秘密屬於已死的教授,本來不屬於你。

你盯著晏的臉,晏的笑意一點點消失,取而代之的是茫然。

檢驗所?他重複了一遍。不太確定。

是的。你說。我建議這件事是因為我愛你。

這句話你說得慎重,確保每個字發音清晰。你想讓他明白,你沒有懷疑他什麼,當然也不為了指責。你想用最高效率的方法來保護他。

叔叔當年對那人說,我分享這些事情是因為我愛你。

對方不願意繼續,叔叔再也沒有見過他。

但你還是要說。

因為你喜愛晏大過自己。

你寧可因為拉他去檢驗所而激怒他,冒犯他,分開,孤獨終老。

也不願意晏的健康有出狀況的風險,卻渾然不知。

晏陷入緘默,很久很久。

飯店大廳裡的人來來往往,拖著行李箱,匆匆忙忙趕路,在櫃檯前辦理入住。

你們坐在角落遺忘語言。

是關於老師的電話嗎?晏問。

你點頭。你想告訴他內容。可那些惡毒的、尖刻的話語,你不希望從你的嘴裡說出來,玷污晏臉上殘存的光亮。你慢慢將手覆蓋在晏的手上。像當初你在教授辦公室,看到晏與教授那樣,無比深情,無比緩慢。

我知道了,晏說。

他低下頭,看著桌上沒辦法點的菜單說,我們走吧。

你們站起來,離開飯店。外面陽光燦爛,燦爛奪目,你不得不瞇起眼睛。你想起工作室內沉睡的動物,牠們今天沒有訪客了,許多鳥類優雅定格,做著雋永的美夢,彷彿你和晏重逢後的人生。倉促美好,你漸漸以為那能成真。

建議這件事是因為我愛你。

晏回味那樣,低聲重複了一次。

你最好不要騙我。他說。臉微微泛紅。

他將手伸過來,很輕地握住你的手。

你緊緊回握。