【無形・辛波絲卡,種種可能】我偏愛她注視這無法穿越的石頭

「現實有時候會混亂、無法理解到令人恐懼的程度——你會想要在其中找到某種穩定的秩序⋯⋯這是一個很危險的誘惑。」1991年歌德獎的頒獎禮上,辛波絲卡如是自白道:「很遺憾,我臣服於這誘惑,而我的頭兩本詩集就是我臣服於這誘惑的見證。」

在1952年《存在的理由》(Dlatego żyjemy)面世之前,有這樣一本被時代吃掉的詩集,收錄了辛波絲卡在四〇年代寫下的詩作。後來我們總算讀到這本《黑色的歌》(Czarna Piosenka),譯者林蔚昀在書中邀來不同時期的辛波絲卡,與那些最初的片刻打個照面;這其中或許也包括了她自己所言的、「臣服於誘惑」的片刻。

誘惑是怎樣發生的?如何改變臣服的姿態?回看這些寫於不同時期的詩作中,竟發現有一道平實的目光不斷往復,來回檢閱著關於想像、情感、修辭的慣性。

從什麼時候開始,辛波絲卡總在她的詩行間注視:石頭、政治、戰後街道、葬禮上的閒聊者、希特勒的第一張相片⋯⋯無論是〈笑聲〉中「那個我曾經是的女孩」,還是〈墓誌銘〉裡「老派的寫了幾首詩的女詩人」,總有這樣一個時刻,她們睜開圓眼、調整焦距,張望,凝神,不假思索。有的時候她往回看,盯著身處政治狂飆年代之時的自己,以及那些打從心底溢出、如今早已過時的(假性的)激越。

1953年3月,辛波絲卡曾在史達林死後寫下了〈這一天〉:

他的一生不會被人遺忘。

他的黨會移除黑暗。

儘管日後也因此蒙受批評,她卻從未否認或忽視過那段時期的寫作,並且在傳記中坦言:「我寫的時候是真心真意」。 五十年之後,詩中過於具體的「這一天」,已然從集體搭建的意義神壇上摔落;然而詩人的目光,又悄悄停留在更為廣闊、卻並不模糊的「某些人」身上:

在寂靜中某個人因為疲倦倒下,

在喧囂中某個人的麵包被奪走,

某個人試圖搖醒他死去的孩子。

某些人是誰?他,或者他們,既被賦予了極為具體的動能,時而奔走時而疲倦,但同時也涵蓋廣泛,無人知其來自何方、要往哪兒去。那便是詩人將目光投向這殘忍世界的時候了,她所復述的,無不是活脫於現實表層的;並且在巡掃一遍之後,確認了這世間無法閃避的巨石:倒下、被奪走、明知命運卻猶要掙扎。

在寫完「這一天」的五十多年後,辛波絲卡承認自己處於風暴的外圍。因此,沿著外圍的視線,她所能見到的就是「在他們面前總是有一條錯誤的路,/ 總是有一座不對的橋⋯⋯」詩人似乎已深諳這一點:身在外圍的人,即使看得見錯誤、即使像預言家般寫出眼前所有的不對勁,但她始終不在風眼處。她無法為任何人代言,對於問題和痛苦本身,也只能夠不執一詞;於是她注視空缺,複寫而不填補。

事實上,早在五〇年代寫下〈這一天〉不久後,辛波絲卡就開始感到不妥。在1956年波蘭「波茲南事件」流血抗爭的兩個月前,她寫下了〈恢復名譽〉一詩,徹底劃破了眼前的遮蔽:「是時候把頭拿在自己手上了⋯⋯妳那介於已查證和未查證真相 / 之間的內在平衡在那裡?」

人永從來無法真正注視的,是自己的雙眼。詩歌是一面鏡子,反射出銳利目光,讓曾經背叛的那一部分焦灼死去,如此徹底。

當政治上的幻覺被狠狠移除之後,誘惑便隨之消失了嗎?顯然沒那麼輕易。這一次,辛波絲卡又站在了文字構築的迷障面前,開始重新注視事物本身。在〈與石頭交談〉裡,詩人進行了這樣一場試驗:讓「我」與石頭對話,似是無稽(或無機),卻同時存在著巨大的張力。在這場雙方僵持的對話中,「我」執意要敲開石頭的門、得以進去一探究竟,而石頭卻死活都不肯。當「我」說「我只是因為純粹的好奇心而來」,石頭則饒有哲理地回應:「我對你展現我所有的表面,/ 但我的內在是背對你的。」

究竟是什麼讓「我」如此著迷、一再低頭,甚至願意說出:「我會走進你,然後空手而歸」?而打開石頭的門,裡面究竟藏了些什麼?直至這段對話到了尾聲,讀者都不得而知——

我敲石頭的門。

「是我,讓我進來。」

「我沒有門。」石頭說。

「我」永遠只能抱著膨脹的好奇與渴望,站在石頭外面,注視著石頭這個毫無縫隙、緊閉著不肯被詮釋、被想像的身軀。即便石頭磨得更加細小,成為了沙子,依然會閉緊閉著自身,人們不得而入。石頭與砂礫,常常出現在辛波絲卡詩中的物象,不像風雨月雲一般容易讓「詩意」穿透自身;它們築起的壁壘對面,正是蠢蠢欲動、渴望建構詩意的誘惑:「我們叫它一粒沙。/ 但它不會叫它自己顆粒,或是沙。⋯⋯它依然悠然自得。」(〈有一粒沙的景色〉)既然目光無法穿越,何不就停留在物件本身?當以華美之姿織就的情感一一裂解,充滿誘惑的泡沫,正隨著年月而變得扁平;留下的,後人將之稱為「成熟、冷靜」的詩歌肌理之中,卻更能看到一種注視角度的轉換。在這兩首詩裡,辛波絲卡審視著文學所散發出的誘惑——在詩歌中會有一種新的秩序隱隱生成嗎?是誰有權賦予物以意義、又把他們的想像一股腦塞入其中?「這是個幻想的角色,它的緊急是虛構的,/ 而它的訊息是非人的。」辛波絲卡在詩中回答。

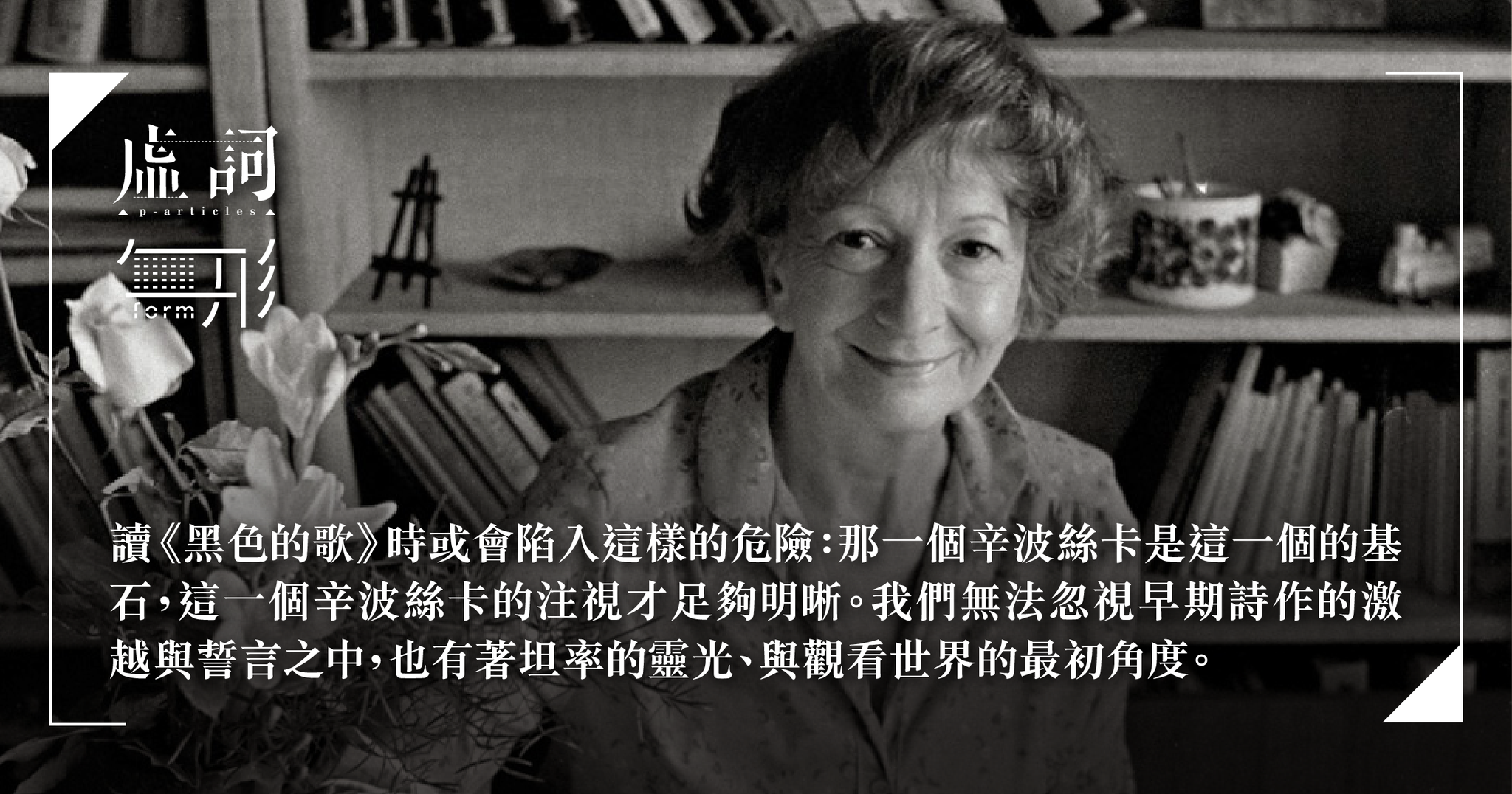

然而,詩歌就是在這些反思與注視的調整中成長嗎?讀《黑色的歌》時或會陷入這樣的危險:那一個辛波絲卡是這一個的基石,這一個辛波絲卡的注視才足夠明晰。我們無法忽視早期詩作的激越與誓言之中,也有著坦率的靈光、與觀看世界的最初角度。〈獻給詩〉是一位詩人對於世界的直覺式的陳述:「日子的顏色是從天空和葉片來的,/ 所以我們在蠟筆盒裡找不到它。」

是有極大誘惑的:當在創作中被一種全新的秩序牽引,當一切物與人、現場與遠方都毫無掙扎地匯入同一個語庫⋯⋯你還願意放下手中的蠟筆盒,蹲下身來,注視一塊無法穿越、不可描摹的石頭嗎?

參考資料:

辛波絲卡 著、林蔚昀 譯:《黑色的歌》,聯合文學,2016。

安娜.碧孔特、尤安娜.什切斯納 著、林蔚昀 譯:《辛波絲卡:詩、有紀念性的破銅爛鐵,以及好友和夢》,臉譜,2023年。