【無形.Be Water My Friend】夏曼・藍波安:海洋基因,文學就在身體髮膚

OG(19-09-2019)001.jpg

太平洋的風一直在吹

最早母親的感覺

最早的一份覺醒

——胡德夫《太平洋的風》

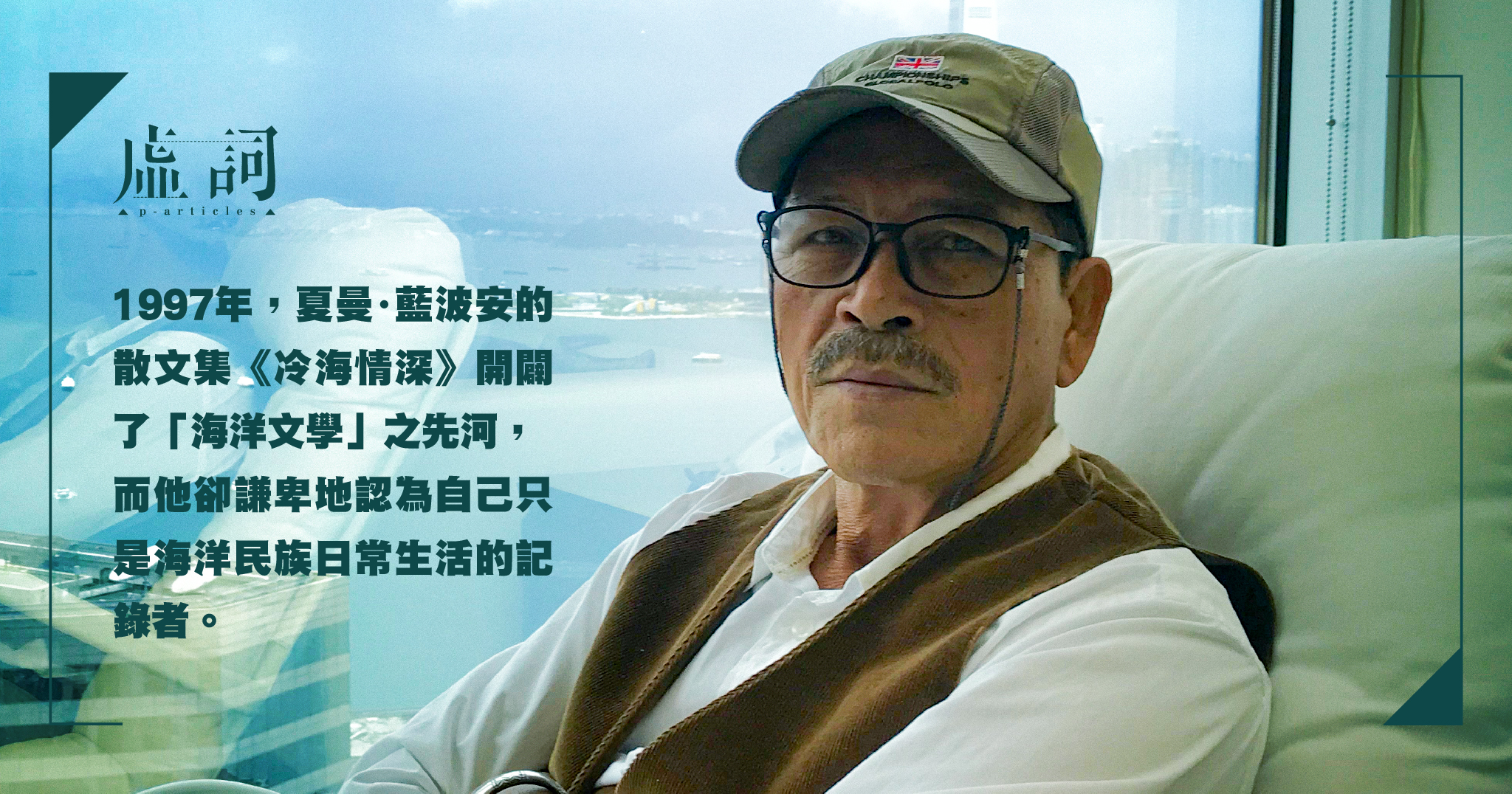

「你看這灣仔的海,真的有那麼美麗嗎?」對話才剛開始,我就被夏曼這問題給震懾住了。眼下,我們坐在四十幾層樓高的玻璃房裡,腳底踩著維多利亞港灣;夏曼穿著素淨的白襯衫,外加一件卡其色漁夫背心,坐在被藍色玻璃稀釋過的陽光裡頭,皮膚顯得更為黝黑卻充滿光澤。這位來自蘭嶼達悟族的作家,幾乎每一本書的名字裡都有個「海」字,海洋對他而言,早已與生命有機結合。「這會不會是夏曼近來離海最遠的一次呢?」我心底暗自好奇。而這也是第一次,當我俯瞰全海靚景,忽然覺得它與人類是那樣違和。

海,支配我們的情緒有多深

「你真的覺得海洋有那麼美麗嗎?」對著早已愣住的我,夏曼再次追問。而直到一艘機動遊艇駛過,劃出規律的淺灰色水痕時,我才開始明白他在說甚麼。

在建築群的簇擁下,維多利亞港也顯現出香港最大的特點——逼仄,不容親近。「灣仔的海跟我島上的海是不一樣的。蘭嶼的海有一種魅力,它會吸引你的肉體去觸碰。」近幾年,愈來愈多都市遊客愛上蘭嶼,他們帶上裝備去浮潛、探險,仿佛與海更親密了,可回到城市,他們面對的還是這建築群中非常稀罕的海面。「假若說建築物是阻絕了人與大海親近的障礙物,那還是可以理解的。可問題是,都市人沒有海洋基因,怎麼可能會有海洋文化?沒有海洋基因的人,再怎麼認真去學習潛水、背著氧氣瓶看全世界的美麗,還是無法像海洋民族一樣感受到——海,支配我們的情緒有多深。」夏曼語氣漸沉,無一字不是深情感嘆:「我們對海的喜歡,是完全不一樣的。」

1997年,散文集《冷海情深》出版,評論家認其為華語世界開闢了「海洋文學」這一新文類。當讀者們驚異於達悟族神秘的飛魚季、島上男人吃的魚和女人吃的魚要分開之類的習俗時,夏曼卻謙卑地指出,這些作品與都市散文小說並沒有本質上的區別,自己也只是海洋民族日常生活的記錄者:「沒有一個人可以脫離父母親給你的生存環境,也沒有一個作家可以否定父母親帶來的一切影響。如果你把我丟進荒漠而不是海洋,那就等同於扼殺了一個作家。」

夏曼是那樣注重原鄉,在他的作品中,蘭嶼不僅是個地理場域、更是一種文化的精神內核。但由於原始精神與現代性之間存在著巨大的差異,因而要進入這個精神內核並不容易:「每個地方的人都有自己的口味,人的腸胃要去適應那麼多地方的食物,本身就是一大學問。日本菜、法國菜,精緻度引領全球,但你怎麼叫一個陝西或者甘肅人硬是接受日本料理?那會成為他們的心理障礙。」藉食物打了個生趣的比方,夏曼嚴肅活潑地提出了這個問題:「假如文學是一種食物,那麼當內陸文學人看到夏曼・藍波安的作品,又怎麼能一下子吃慣他的『食物』呢?」

漢語,有障礙也很美麗

雖然不曾明說,但夏曼時常暗示出對讀者未盡了解作品內核的憂慮,而這也與他磕磕絆絆的「漢語經驗」有關。

「我一出生不是講漢語,也就是說現在我寫作的語言,並不是來自我舌根的語言。剛開始學習漢語時,我所有的發音都非常古怪,這個怪,從內地的角度來說,就是鄉音。」大學主修法語、至今已以漢語寫作出版十多本書,夏曼的語言天賦是毋庸置疑的,但他還是非常在意語言基因為文學創作帶來的隔膜:「人的舌頭本身就是在表述認知世界的生態語言,你若叫我寫灣仔的人情世故,我寫不出來。環境會導引人用適合的漢字來描述,這也是我稱之為『生存的習慣語言』。因此,無論是香港人還是台北人,若是跑去看蘭嶼的海,該要怎麼形容呢?他們是沒有辦法去形容的。」

十五六歲離家到台北,走在南陽街去往補習社的路上,少年夏曼就已飽受都市漢人排異的目光——在當時,原住民獨特的輪廓與膚色,還背負著智力不足或精神野蠻的污名。而正因如此,夏曼極早就開始意識到自己的邊緣狀態,對迎面而來「正統歷史」的教育產生抗力。「這是一次很迷惘的轉折,在島嶼上我們接受所謂的漢式教育,跟自己民族一點關係也沒有。因此我從小就開始思考這個世界——我們的語言跟漢語、閩南語都不相同,這也讓我相信世界有太多太多差異。如果全世界說同一種華語,那麼這個世界沒什麼漂亮的,而正是差異才構成形容這個世界的美麗。」與陸地中心主義相比,一出生就攜帶海洋基因的夏曼,思想的疆野更為開闊:「海洋帶我去旅行,讓我認識不同人、不同價值觀,也讓我變得稍微大氣一點。世界中心可大可小,你可以按照自己的方式來認知世界。」

今時今日在台灣,漢語使用仍是原住民文學批評的焦點之一,「漢語不夠順暢華麗、不經雕琢」,一直是不少文評家對夏曼作品的意見。「我只是很簡單地表述,並不想去駕馭漢字。」能把批評看得如此淡然,因為夏曼對自己的文學建構有另一套想法:「漢語中有太多單字是我需要學習、而能精準使用的,我希望運用詞彙時剛好能讓別人體會到海洋的美麗之處。比方說,一般人並不明白甚麼是洋流或暗流,而我把它形容為『海洋的風』——在海里感受洋流,就像站在巷口迎面有風吹來,是涼涼的。」夏曼話音剛落,海洋登時就在我眼前活了起來。他淺白而不誇飾的語言,反倒成為我們通往海洋的隧道, 讓身體髮膚直接與海洋相觸。相信這種海洋文學4D效果,是多少形容詞、排比句堆砌也無法達到的。

文學志願是一個謊言

可如果止步於4D效果、幻想盛宴,那樣的作品仍然流於消遣;對於夏曼而言,文學要承擔的任務更多:「好的作家,就像山谷裡的風,一直吹著,像一艘船,一直開著;好的作家,能夠為任何讀者——不論老人還是小孩——提供心靈與思維上的開創;好的作家不只在提供一種抵抗或民主意識,而是能影響讀者、使之在精神方面有長遠的進步。這是很深的意境。」

談起作家身份,夏曼給出了連珠炮式的要求與期許,那麼又是甚麼樣的文學帶給他的影響至深呢?「雖然漢族作家對我而言沒有很大影響,但在華語文學中,沒有一個人不去『碰』魯迅。在魯迅成長的年代,他並沒有強調認知世界的模樣,而文筆卻總能帶動人們省思。尷尬的歲月裡,其實不乏魯迅這樣充滿思想性的作家,為什麼偏偏是他提供了那麼大的想象空間?」夏曼頓了頓,似是用這短暫的時間織就一些歷史線索,又徐徐說道:「作為漢族作家,魯迅看見的是整個中國大陸面對世界的局勢,如此虛無。而當年他並未直接從論述上批判,反倒揭示了最底層漢人的內心痛楚——這不是一個人、而是八成以上庶民的生活悲劇。」

此處可見得,夏曼心中真實的文學,是敢於將現實坦誠佈公的文學,而並非受官方體制御用、或在作文格子紙上規規矩矩寫下的詞句組合。「我們小時候都寫過《我的志願》,但究竟甚麼是志願呢?志願是一種先驗論,預設自己將來要做教授、醫生或者軍人。但對我們民族來說,做這些職業真的有那麼容易嗎?全世界每個人在寫《我的志願》的時候,寫的都是謊言的志願。」一陣見血的揭示,也與夏曼本身的文學理念高度契合,「嚮往安逸的人才會想做老師、公務員,喜歡冒險的人沒有志願。因此所謂志願對作家而言,是最大的謊言。」

從蔣中正年代的緘默、原住民污名化的歲月漂泊至今,也許是因著教育相容性發展、多元民族意識提倡的緣故,夏曼・藍波安的作品終被編入了台灣國文教科書,也成為了華語文壇海洋文學第一人,但這對他而言象征著「靠岸」嗎?也許在夏曼的海洋基因裡,從來沒有「岸」這一概念:「我的海洋民族,是一個學習懷疑的民族。因此我總是在思考:這樣的海洋民族書寫真的有被接受嗎?作為一個作家應該提供怎樣的作品?文學家的魅力在哪?這些問題不在一年,而在一生。但我不會覺得累,反而覺得很有挑戰性。」說到海,夏曼總是難掩激昂和興奮:「除了作家,我也是造船者、潛水者和航海家,用自己的身體進入最初認識的世界——海的上面、海的底下。而且這不僅是在我家鄉,台灣的海洋、印尼菲律賓的海洋、太平洋之間,我都走過。海洋的擴展性,本身就是一個真理。」

夫道,淵乎其居也,漻乎其清也。

生於邊緣而遠觀萬化的夏曼,或許一早就清醒地感受到身體中的道之所在:「你不能跟我說,儒家思想是全世界的中心思想;對我而言,我的身體早已在履行莊子思想了,這就是我海洋文學的本質。」