SEARCH RESULTS FOR "辛波絲卡"

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

【虛詞・◯】虛詞。是愛我們更多的那人。

散文 | by 張瀞 | 2024-05-04

張瀞在台灣。初次遇見虛詞,是2023年的八月夏季某日,亞熱帶無風的教師辦公室裡,同仁正管教學生。她鍵入「辛波絲卡」。螢幕跳出數個搜尋結果,其中之一是作者雙雙為「虛詞」舉辦的辛波絲卡活動而衍伸出的一首詩------《新詩課上的白日夢》,當時因而被其中幾句詩句深深地打動。

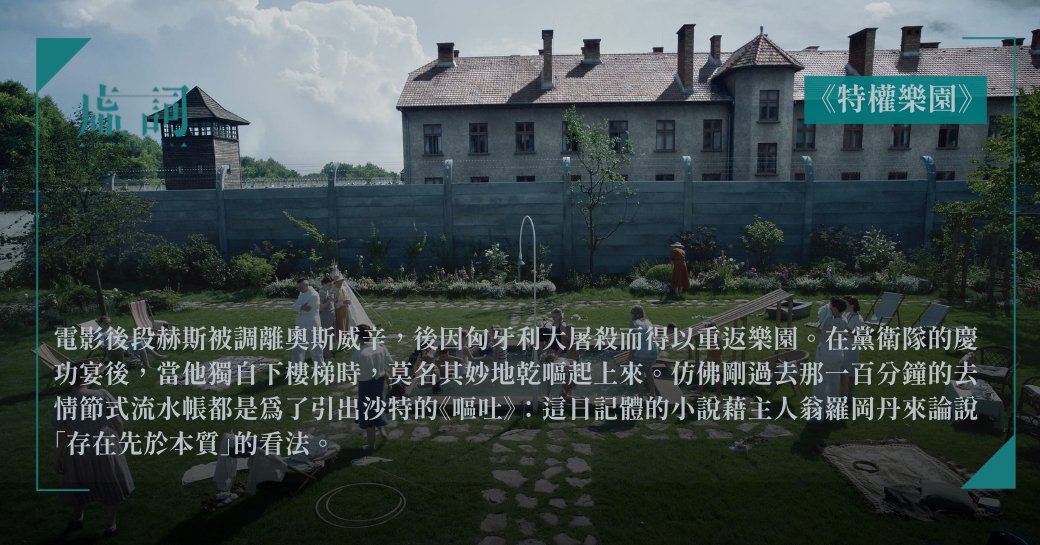

文藝雜談:《特權樂園》、辛波絲卡、沙特

散文 | by 仰山 | 2024-02-27

仰山談及由美國、英國、波蘭三國合拍的《特權樂園》,卻在電影的上半部仰看那片波蘭的天空,想起辛波絲卡的〈天空〉和〈負片〉,一百分鐘的去情節式流水帳後,在片尾又看見一場沙特式的嘔吐。仰山又認為在一眾論點生鏽的二戰電影中,《特權樂園》相當偏鋒,將暴行隱而不現,將他人的存在視而不見,並希望觀眾對加害者共情,去念及赫斯是位稱職的員工。

【無形・辛波絲卡,種種可能】鴻鴻〈我相信,我不相信〉、周漢輝〈多見以後〉、鄧小樺〈黑色的歌〉

詩歌 | by 鴻鴻,周漢輝,鄧小樺 | 2023-08-01

可怖的詩,可怖的時代 目擊戰爭,所有的詩意都被蒸發 然後吸納到全部的現實中,蕈狀雲爆破 如果那之後她寫得更好了那又如何 如果那之後他變得更壞了那又如何

【虛詞・辛波絲卡,種種可能】詩三首:〈種種原則〉、〈種種(不)可能〉、〈新詩課上的白日夢〉——因為〈種種可能〉

詩歌 | by 陳娉婷、驚雷、雙雙 | 2023-07-28

我偏愛在深夜無人的街頭練習迷失 多於撿拾前人遺落的影子 (那裡的地已被踐踏,爛透) 我偏愛沒有被蛀蝕的骷髏骨頭 偏愛自由創作的時間和空間,偏愛 訴說種種喜惡的權利

【無形・辛波絲卡,種種可能】用詩奪回個人的完整性:談辛波絲卡的政治詩

其他 | by 林蔚昀 | 2023-07-11

我個人認為,說她很有意識地寫社會詩、政治詩(尤其是那種要熱血改變社會的議題詩),有點過頭。但是她的詩中確實有政治。那是不直接的政治詩,是「可是可不是」的政治詩,是讀者可以創造、互動、參與的政治詩。和〈與石頭交談〉裡面那顆冷冷拒人於千里之外的石頭相較,辛波絲卡的詩邀請人走進來,你可以在她詩中找到你想要的東西,你可以感覺,可以思考,甚至可以發笑。