【無形.逃】針對逃兵基因的考察

從幾年前開始,外婆常常毫無預警地跳入蟲洞,遛到別的時空。蕩失在大腦迷宮的活人,在那層層摺疊的異空間和已逝之人再遇。生蹦活跳的是太公太婆,而我和我弟、我媽、兩個姨媽、舅父,甚至我外公,仍然模糊沒有臉面形體,不過是些遠山炊煙般不可即的可能性。被排除在那個異空間之外的我,只能想像那邊的氣味形相︰一切色彩都是鮮活的,逝者看來不比活人暗淡或扁平,唯有影子的顏色,隨人逝去的年月變淡。

唯一一個不帶影子因此步履顯得格外輕盈的人叫阿元。小弟阿元想必是駱家寵兒,我猜他跟外婆幾姐妹一樣,有著家族遺傳的飽滿顴骨。日軍侵華時期,外婆一家找到存活的方式,苟且過渡至和平年代,戰後不久一個接一個從廣州移居至港;但過不了幾年太平日子,有一天阿元突然人間蒸發,從此音訊全無。那時他還年輕,才三十不到。穿越了蟲洞的外婆,不時叨念著他的名字,我想她至今仍然看得見那個骨肉勻稱的壯健少年,他一直卡在現世與彼岸之間的摺縫,非生也非死。

我舅公阿元失蹤之前,連我媽媽都尚未出生,因此關於他的一切都只是道聽途說。最初我以為他是給賣豬仔到南洋,但後來卻聽到另一個版本,傳奇得多、卻也是無從稽考的︰冷戰初期,他因為某些原因參加了美國的情報組織,還去了關島受訓,後來進入大陸執行任務,結果消失得乾淨利落,一點痕跡都沒有留下。就像世上從來沒有過這個人。

從此舅公的形象深印在我腦裡,雖然他一直沒有臉。我不禁猜度,如果舅公真的曾是美方情報人員,那是為了甚麼呢?是被利誘嗎?是懷著一腔熱血的青年被美國利用,還是生活枯燥所以渴求刺激?抑或為了反共理想,想出一分力推倒已開始瘋狂「 整風 」、走向獨裁的中國共產黨?

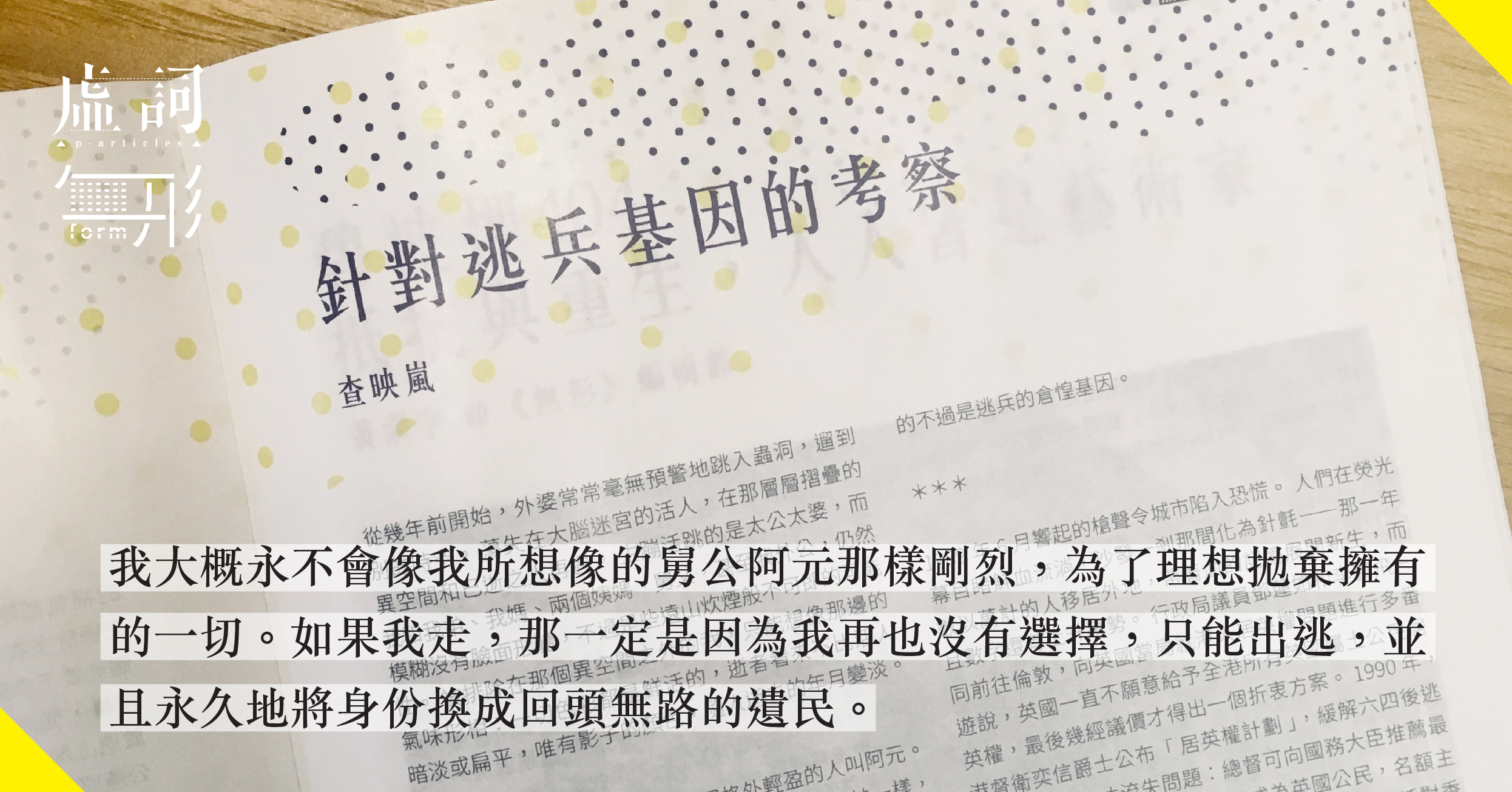

在我腦補的版本裡,舅公是一個義無反顧的理想主義者。我渴望如此相信,以確認我的身體裡流著叛逆決絕的血液,然而我心裡清楚,其實從來沒有。我擁有的不過是逃兵的倉惶基因。

***

1989年6月響起的槍聲令城市陷入恐慌。人們在熒光幕目睹鮮血流淌,沙發一剎那間化為針氈——那一年數以萬計的人移居外地,帶著血的記憶展開新生,而且數字還有上升趨勢。行政局議員鄧蓮如和李鵬飛一同前往倫敦,向英國當局就港人居英權問題進行多番遊說,英國一直不願意給予全港所有英國屬土公民居英權,最後幾經議價才得出一個折衷方案。1990年,港督衛奕信爵士公布「居英權計劃」,緩解六四後逃亡潮帶來的人才流失問題︰總督可向國務大臣推薦最多五萬名香港人和他們的家眷成為英國公民,名額主要給予曾經從事敏感職位的政府公務員,也包括對香港有貢獻、以及最有能力及動機申請移民的人士。

原本已著手安排逃走路線的人,得殖民宗主國恩賜,面前多了一道敞開的閘門。 我們一家四口受惠於居英權計劃,獲得英國國籍,最終卻沒有選擇落戶英國。1993年底,我們展開了超過二萬五千公里的長征︰從啟德機場出發,經洛杉磯、三藩市、夏威夷,再去溫哥華。我父系一支多半在美國,所以我們一家也申請了綠卡;母親有親朋在加拿大;但我們又從溫哥華飛越半個地球來到南半球,取道新西蘭,最終在澳洲悉尼落腳。其後爸爸回港繼續工作和學業,像那年代很多已婚男人一樣,展開「太空人」生涯;我們姐弟二人則換上新的校服,在一月的炎夏開展新的校園生活。

據說因為澳洲上空的臭氧層破了洞,所以我們必須戴著學校分發的棗紅色帽子,每天被烈陽蒸得滿額汗水。然而全英語的環境比帽子更難適應︰我所接觸的一切英語都太過深奧了。圖書館沒有我看得懂的英文書,於是每周的自由閱讀時間我都去同一角落、取出同一本關於嫦娥奔月的簡體字書,結果在那段時間學會了讀簡體字。我和弟弟都不明白電視在播的卡通片,每天放學回家我們就看從香港帶來的卡通錄影帶︰《肥牛牛布斯》、《忍者龜》、《加菲貓》,一遍一遍地重看。金髮碧眼、身形肥胖的年輕班主任常常對著整班吵鬧的學生大喊︰「Enough!」我們一班香港小孩背地裡常常學她嚷著「In love! In love!」,根本不知何解。

白人不和我們玩,罵我們Chinese ching chong,不過學校還有許多像我們那樣的小孩,我們理所當然地混入所屬班級的香港人圈子。可能跟移民經驗有關,我隸屬的那幫男女生顯然比我香港的同學早熟得多,年紀小小已經非常勢利、很會弄權,懂得在小圈子中爭取最好的位階。我只能算是苟安於其中,唯有一個游離於圈子邊緣的女生蘇珊,微胖、短髮圓眼,每天小息都咬著彩色果汁冰棒的,讓我覺得比較安心。當時不過三十來歲的媽媽也和我們姐弟一樣,努力融入那邊的社交圈子,和我們同學的母親們來往,周末有時去爸爸的朋友家裡燒烤。悉尼不比香港熱鬧,我們三母子常常無事可做,只有期待著商場延遲關門的星期四,每周準時去那個熟悉而無聊的環境遊蕩。從車窗遠遠就看得見,黑夜裡的商場,亮著應許之地的華光。

現在想來,其實有點像不小心飛出籠外的小鳥,驟然降落野外。陽光正盛,草木青葱,一切彷彿正要開始,看在鳥的眼中卻顯得荒蕪恐怖;我們各自啟動求生本能,學著捕蟲、避雨、築巢,度過半年慌亂無聊的移民生活。因為始料不及的原因,我們很快就回港,但我懷疑我的蟑螂力就是八歲那年在體內甦醒的。多年以後,我隻身去英國西南部求學,十八歲搬去倫敦上大學,畢業後回港工作,然後又回到倫敦深造、就業,廿七歲那年再回港,逗留至今。每一次切換居處都得同時安頓新居、處理必要的事項、交些朋友以免陷於孤獨與抑鬱、熟習新的課程或工作;每一次我都仰賴蟑螂般的適應力,以及對周遭環境氣氛的動物性直覺,一次又一次為自己建立還不錯的生活,從不曾經歷適應困難。

我確信無論流落在世間哪個角落,我都可以好好安頓,重新做人。然而獲得這項技能的同時,逃跑型人格也成形了︰在一切的場所、崗位、關係之中,我都必須清晰看到逃生路線才覺得心安。生根是危險的,樹終因承受不住猛風而倒下;水生植物隨浮浪漂泊,反而顯得安全。更何況我們身處於暴風年代,烏雲密聚天邊,眼看即將挾暴雨狂風襲來;我知道我必須做好準備,確認自己隨時可以轉身逃跑,否則心不得安寧。

我大概永不會像我所想像的舅公阿元那樣剛烈,為了理想拋棄擁有的一切,甚至深入險地亦無所畏懼。我也不可能成為數碼牧民——他們的逃逸是浪漫的,因為他們有可以回去的地方。如果我走,那一定是因為我再也沒有選擇,只能出逃,並且永久地將身份換成回頭無路的遺民。

當逃逸路線劃好,一切準備就緒,會不會驀然發覺,舉步維艱?

***

《創世記》中,天使受耶和華差遣,要毀滅罪惡之城所多瑪和蛾摩拉,勸羅德帶同親人逃走,而且絕不要回頭看。耶和華從天上降下燃燒的硫磺,所多瑪蛾摩拉頓成火海,那時天將亮,羅德一行人眼見要抵達小城瑣珥,羅德之妻卻在最後關頭回望,終化成一根鹽柱。

為甚麼她非看那最後一眼不可?神明震怒,天火焚城,當一切在你身後毀滅淨盡而你僥倖得到機會逃生,為何你必須回頭,只能回頭,終至與城同滅?

鹽沒有語言,但我想終有一天我會知道答案。

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉