【查映嵐專欄:火宅之人】艾密利在耶路撒冷

在回去之前,艾密利已經離開很久了。

艾密利她自知是幸運兒,縱使她偶爾還會想起幼年時每個清晨喚醒她的氣味;在沒有硝煙和火藥的日子,依稀是塵土混和花瓣分泌的甜香。

一旦離開,故鄉便成了抽象的名詞。在沙地阿拉伯、意大利、德州之間她輾轉長大,最終落腳在紐約,居然還取得護照——從此便是第一世界的公民了。自由女神像俯首對她微笑。

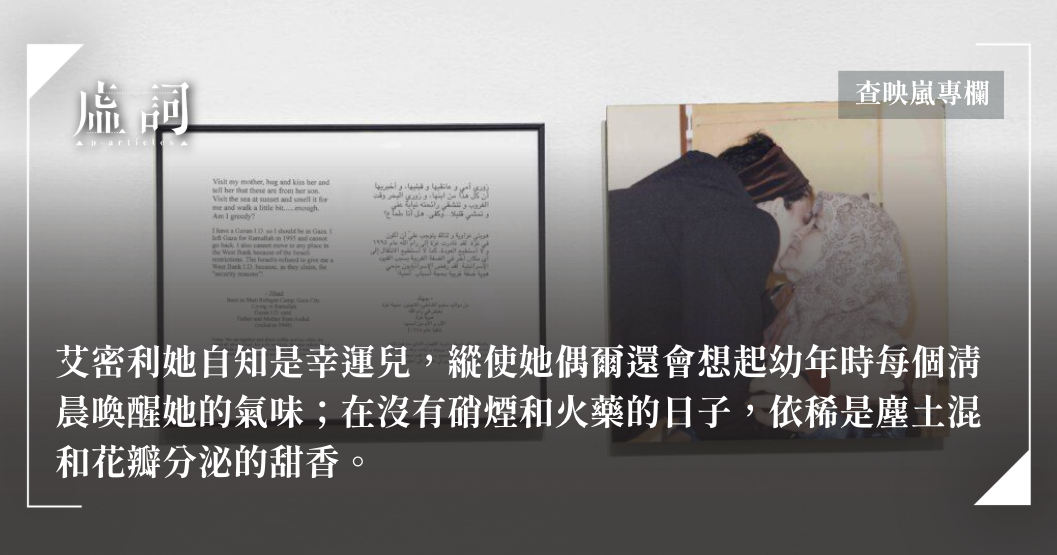

拿到護照,也就意味著,她有了移動的權利,回家的權利。回去之前,她問了一些人:如果,我可以在那片土地為你做任何事情,你會想我做什麼?

她設下了難題。只有一次的許願,必得珍而重之,怎樣的答案才不算浪費?

有人說,「去耶路撒冷的警局,幫我繳電話費。」有人說,「給我帶回家人的照片,尤其是我兄弟的家庭。」有人說,「去我父母出生的村落,喝一口水。」有人說,「請找我母親在耶路撒冷的墳,替我獻花、禱告。」還有人說,「去海邊看夕陽,替我嗅聞海邊的空氣,在岸上走走。」

如果在世上有一片土地,它的光線和風,水的味道,溫度與濕度的記憶,都埋在你皮膚底下,無從切割的,那麼夢裡臨到的念想便總是不由人。那算是祝福,還是咒詛?每夜你都被失去的一切刺痛,但連刺痛你也格外珍惜。

之於那些無法回去的人,艾密利如同睡在神燈裡的奇妙精靈。2002年,她回去,逐一達成他們的願望,但精靈的魔法很快便告失效。不可抗力以牆的形態顯影。那一年,以色列開始以國安之名修築圍牆,在約旦河西岸,併吞原屬巴勒斯坦人的沃土,摧毀他們的財產,攔阻他們移動。牆如同異變的獸,完工時將生至700公里——那大概是香港和台灣之間的距離。以色列以這堵牆為基礎,對巴勒斯坦人施行實然的種族隔離,同時像艾密利那樣持有外國護照的巴人,再也無法自由進出巴勒斯坦,他們的入境申請屢屢被拒。

早期的離散研究學者奉猶太人為離散群體的原型,但猶太人同時也是離散群體之中的異數,因為離散者多依戀故國,渴望歸返,卻沒有多少個族群真的得以立國。有一派研究者認為離散是國族主義的反面,這種去疆域化的群體對民族國家構成挑戰;然而猶太人建立的以色列國,演示了離散群體對疆域與國族的執念。

經歷離散,世代飄泊,自然夢想重歸故土,可是,如果那片土地上已經有另一個世代植根的族群呢?離散猶太人的立國和再疆域化,將同樣視當地為故鄉的阿拉伯人連根拔起,直接導致離散巴勒斯坦人群體出現,無數個艾密利被逼流徙;更不幸的,連流徙的資格也不具備,就成了圍城裡的囚徒。錫安主義者的夢想終於實現了,卻是以他者的鮮血為祭,創造出新一個創傷與仇恨的迴圈;由是他們孜孜不倦地建築圍牆、關卡、哨站,用安穩的幻覺將自己包裹得嚴嚴實實——但那終究只是易於碎裂的幻覺。新一輪的戰事,在在證明國土的每一方寸都是澆過汽油的,毀滅未至,欠缺的可能不過是一個煙頭。

(註:艾密利即巴勒斯坦裔藝術家 Emily Jacir,作品名稱 Where We Come From (2002-2003))

Emily Jacir, Where We Come From 2001-2003 detail (Jihad), American passport, 30 texts, 32 c-prints and 1 video

Photo: John Sherman © Emily Jacir, courtesy Alexander and Bonin, New York