【無形.噪音】敗壞之前,擁抱詩歌:專訪郭達年

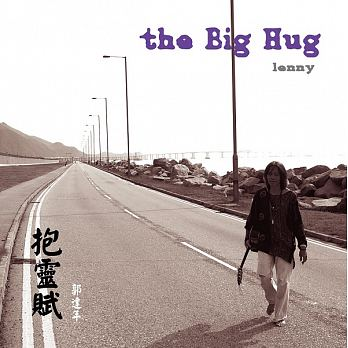

在我們尚未理解、無力明白之前,那些抗爭早已發生並且完結。而我們所經歷過的喜怒哀樂,郭達年早已經歷過了。睽違多年,既是黑鳥解散後的新專輯,亦是首張個人專輯:《抱靈賦》的誕生如此輕盈並且意外,所負載的卻是抵抗了近半個世紀的靈魂。專輯英文名The Big Hug,意味簡單不過:在殘障的年代,郭達年給自己,給所有青年一個擁抱,抵抗敗壞,拒絕支配。

致敬前人 轉交未來

我並不知道郭達年或者Lenny。一九九九年黑鳥解散的時候,我才剛剛熟悉語言。Lenny不太用社交媒體,但不難找到。黑鳥樂隊從來不是一支普遍意義上的樂隊,在那個資訊尚未能傳播得那麼快速而廉價的時代,他們已經用卡式帶、文字結集和多媒體劇場等不同形式傳遞著覺醒:自一九八四年起的 《東方紅/ 給九七代》、《民眾擁有力量》,再到二〇〇七年重新結集的《在黑夜的死寂中歌唱》等等。黑鳥曾引發過一代人的思考,乃至成為不少人行動的啟蒙。在黑鳥愈飛愈遠之際,被黑鳥餵養過的一代近年卻又陸續將這些東西放到網上——我們發現,這些聲音與訊息居然從未過時。而沉寂多年的郭達年,手持結他,帶著他匆匆做起的《抱靈賦》重新出現在我們面前。

「經歷過六十年代的影響,我才開始做這類音樂,搞這些活動。我想回身給那些養育我大的文化一個擁抱,不單是致敬,也將這些東西轉身交給未來。」Lenny形容這是一份記錄了青年抵抗文化的聲音文件。「抵抗的靈魂自古已經存在,宇宙與我們的關係,中間亦經歷過很多敗壞。」

反抗與控訴是過往黑鳥給人的印象。我不是說《抱靈賦》不再反抗——但播放這張碟的時候,的確感覺到它比以往的作品溫柔一點。「對,這次的確比較溫暖。由意識形態到經濟甚至文化,支配性都很強。而人與人,互相之間太過殘暴:競爭和排斥好像比七十年代還要強烈。我們這個時代更需要人和人之間的gentleness。」

黑鳥的專輯和出版物震撼過一代人,《抱靈賦》以更溫柔的方式出現。

殘障年代的溫暖噪音

不接受任何資助,專輯的製作成本完全自費。負擔不起專輯價格的話,Lenny會免費分享給你——這不是一個買賣。訪問之前,專輯仍未在市面流通,只能在Wordpress上找到Lenny的行蹤,然後到他偶爾演出的地方自行查找。終於從Lenny手上取得專輯時——我從自己的銀包中取出金錢,並羞愧於自己相當自然地進入了一種購物模式。假如說《抱靈賦》的內容記錄了抵抗文化的內核與精神根源,那麼專輯的發行模式(我甚至懷疑「發行」這個字眼是否適合)就是對資本社會直截了當的拒絕。

年輕人或者不懂:為甚麼要這樣執拗地製作一張專輯?背後是一個老安那其的堅持:沿襲黑鳥一貫的理念,Lenny不介意翻錄,但拒絕將音樂淪為消費的商品——因為音樂是分享理念、溝通思想的過程。多年來忠實貫徹安那其思想的Lenny,一直拒絕擁有資產,也拒絕讓自己成為權威——無政府主義所想要實現的共有價值:沒有統治者,消除任何形式的支配,因共同的理念集合、 解散,同時又形成自發的有機體。舉辦了多年的自由文化音樂節正是最佳演示——拒絕任何權威組織的介入、自己尋找所需器材、隨機在不同的場合舉辦——不假手於人,自主而獨立。他們從來沒有正式的團體,但這些同路人仍然會有默契而自發地集合。個體之間開放但有秩序,活動甚至不透過支配性極強的Facebook宣傳。

自一九八四年到威尼斯參加全球安那其青年大會後,郭達年一直是香港最為人熟知的安那其之一。安那其或「無政府主義者」,向來難以定義,對沒有深入認識的人來說,好像總是與「混亂」有關。Lenny很想避免去定義安那其:「大家的理解很不同。我一直說人類語言很有限度,有時解釋不清,不如就彈、就唱、就畫,用更自由的空間去理解,這些才是完滿的溝通。」

過往黑鳥粗糙而富質感的錄音品質令人著迷。儘管錄音方法簡陋,聲音有時難以聽清,但作品所傳遞的精神品質卻直抵人心——這是為甚麼〈路障戰歌〉與〈香港史話〉在那麼多人眼中顯得神聖。提到這些,Lenny笑說當時是因為實在沒有錢,而現在的錄製條件比當時好太多。「窮不可以成為藉口,哈哈。」Lenny說技術在提升是事實,又實在沒有必要刻意地去製造粗糙。「如果這樣可以取得想要的音樂顏色,那也無壞,以前那種聲音的確是比較溫柔和暖和。」音質的缺陷不會令作品的完整性和思想受損,人卻會因為恐懼而變得殘缺。他形容這個社會逐漸變得「殘障」:「擔心和恐懼對人有很大的精神支配。」他觀察到近年很多香港人都不自由,腦袋已經不想找新的冒險或嘗試錯誤的可能。「搞來搞去都是跟經濟的支配有關。連小朋友,在未有自己的思想前,就已經有設計好的東西放在他們腦袋——你說殘不殘?」Lenny說覺得很多人已經習慣「在輪椅中先郁到」。

訪問當天,郭達年出席李旺陽悼念會。

「有咩咁傳奇啫」

前幾年Lenny陷入過低潮,嚴重的抑鬱使他有接近四年連結他也彈不了。「當時我已經失去音樂。」捱過那陣子後,他開始重建身體:「健康是首要的,身體沒有精力甚麼都做不了。」有人叫他做「獨立音樂傳奇」,他表示「有咩咁傳奇啫」,「很多人沒有去做,才覺得件事傳奇。其實我很可惜——因為很多人很懶,或者太多顧忌。如果每個人有做自己應該做的事,社會又不至於變成這樣。不過這些都是他們的自由。」我又問了一個記者經常會問的問題,甚麼促使他走上這一切?「社會需要人做不同的事。我甚麼背景都沒有,只是自己想做。」

Lenny還記得二十九歲出版第一個作品的自己。「作品誕生後,無論是物化的還是非物化的,都是人很重要的新陳代謝。」他提到自己與年輕時候的不同:「年紀大了,也參考了別人的錯誤。太大的反彈有時未必是好事,去判斷別人是錯或對也很危險。」他說「抵抗」與「對抗」不同,「我只是不要這種支配性。」留下一些空間,給大家溝通和了解,互相修正,在這個時代更為重要。「我們要共同面對的本來是高牆,但我們彼此之間卻已經起了很多矮牆。」

詩歌,作為擁抱

「西醫以切割作為有英雄感的手段,這些壓迫性的處理,會令身體內部無法調整過來,最終抵抗不了癌細胞。」Lenny以醫學例子比喻香港的狀況:「香港現在已經壞晒,由頭到腳都是癌細胞。」Lenny有時會懷緬那個年代:他們讀詩,聽音樂,社會純粹很多,大學畢業一兩年也會有可以預見的未來。「權力關係令現在的年輕人喘不過氣,說不定明天又不知會宣佈些甚麼。」社會瘋狂倒塌,只靠一個人做不到甚麼,除非有很大的決心和足夠的人手:「不能只依靠一個器官,全部都要調養。」

自由文化音樂節籌辦多年,停辦過後來又再復辦,活動裡有新面孔也有舊面孔。

訪問當天雨很大。我們躲在文化中心外面,Lenny始終沒有進去。雨愈下愈大,似乎注定要跟Lenny談到一些關於雨傘的事情:「好多事都是種骨牌效應,我又不覺得完全無希望。至少當時我們做了一個demo,在很多外國人看來,已經是很漂亮的歷史。」他想給年輕人一個擁抱。受西方詩歌影響很深的Lenny說他所想像的擁抱,是這樣的:「你進入一個詩人的世界,想法在不斷膨脹,好像去到一個未來或未知的世界,這是詩歌句子給你的緊密擁抱。」

「我們這個社會到底有沒有變好過?」這個問題最終也沒有問出口,我們後來又聊到辦了很多年的自由文化音樂節:「有時辦活動都會被投訴,不過這些是他們的權利,溝通好就可以。」訪問當天,也就是李旺陽逝世六周年的悼念會晚上,我第一次目睹Lenny彈唱〈回家〉。尖沙咀海傍的「幻彩詠香江」按時上演,遊客各自找到合適的海景自拍。雨一直沒有停,世界還是斷裂得理所當然。六十三歲的郭達年說:「我們仍在等待某個條件或者機遇。」