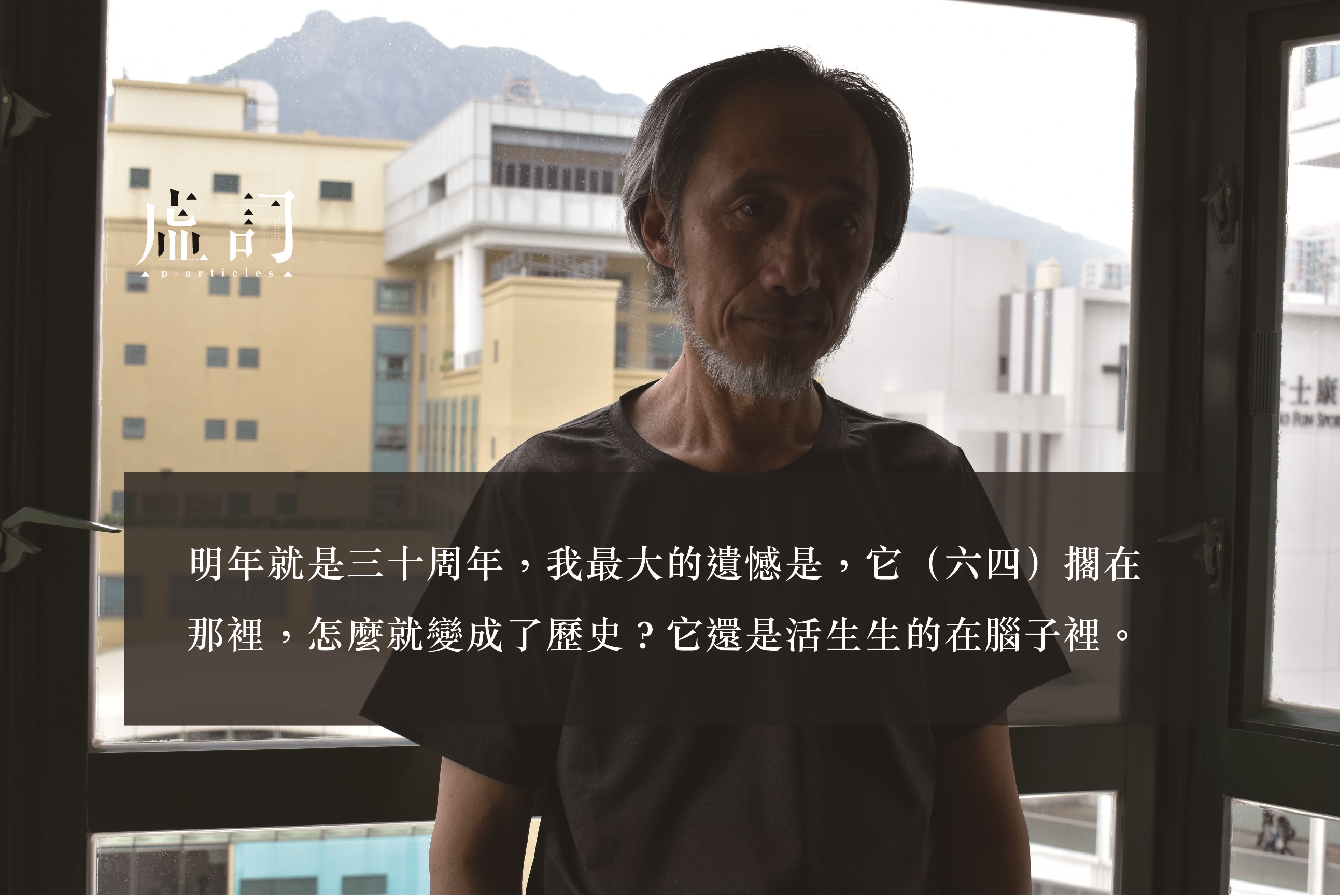

流亡作家馬建︰六四擱在那裡,怎麼就變成了歷史?

(洪昊賢攝)

酒店的玻璃茶几上放著一張紙,上面是劉霞寫給劉曉波的《無題》——馬建應該剛讀完不久。曾在天安門廣場目睹一切發生,當時的馬建帶著相機,採訪過劉曉波、學生領袖與當時的參與者等人。一九八六年移居香港,後來陸續出版過《拉麵者》與《北京植物人》等以六四為題的小說。六四發生後的第二十九年,遠居英國的流亡作家馬建仍然無法相信︰當年活生生的現實,現在竟然成為了歷史。

在南丫島的鐵皮屋寫作

馬建上一次回來香港大概是四年前的文學節。不過,九七年移居德國前,他在香港住了長達十年,期間出版了《思惑》、《拉麵者》等多本作品,亦曾創辦過新世紀出版社和《文藝報》月刊。一九八六年,馬建帶著對自由社會的嚮往來到香港,當時住過的籠屋始終給他難忘的經驗。「有記者來訪問我,都很驚訝我住在這裡。每個人的空間就靠一塊布遮著,在這種空間裡生活,你連放個屁都要小心,別人的呼嚕和夢話都聽得很清楚。」馬建說,在香港寫作必須面對的問題是︰你得找個遠離人群的地方安靜下來思考。

為了尋找更合適的寫作環境,馬建後來搬到南丫島。「這裡能夠讓你徹底安靜下來,早晨可以帶一條狗,到洪聖爺沙灘走一走,然後回來寫小說。不像香港島那樣匆匆忙忙,到處都是汽車,紅綠燈,也不知道人的位置在哪裡。」馬建憶述當時住在南丫島的鐵皮屋,下午兩三點熱到幾乎要趴著寫作,或者要放兩杯涼水,而且夏天的時候到處都是蚊子:「幾乎咬得你走投無路。」

比起警察查辦,熱天氣和蚊子可能更可愛一點。「在中國寫作的最大壓力就是要面對警察,他們會敲你門進來。所以幾乎所有寫作都是地下寫作。」馬建的畫室曾遭到破壞,一度決定終生不再畫畫,「我厭惡他人把我的美感破壞,所以當時才開始寫文字。」曾居留十年,當時的香港對他而言仍然是自由港灣。「當時很多人都偷渡到香港,在這裡能獲得的唯一東西就是自由了。企業家甚至老百姓可能跟自由都沒有關係,但對作家而言自由最重要,沒有甚麼比寫作更需要自由了。」

肉體活著的人 記憶卻被拿走

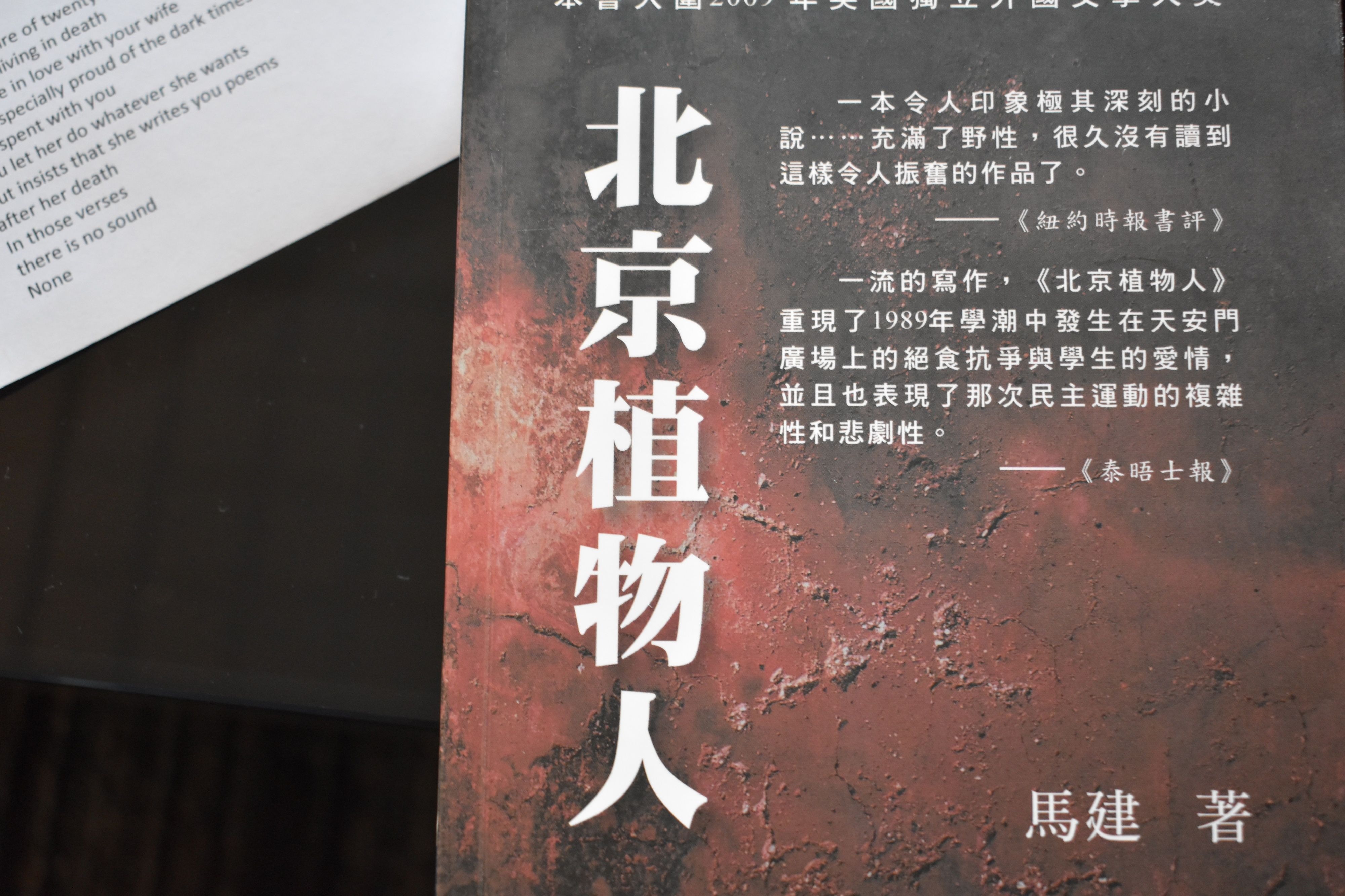

二零零九年出版的《北京植物人》(台版譯名為《肉之土》,二零零八年出版),曾翻譯成二十多種語言,作品引起很大爭議——當然無法在中國出版。小說內容講一個參與了六四的大學生戴偉因傷變成植物人,十年後蘇醒的戴偉,卻發現身邊的人已經將六四遺忘,故事來源自馬建的真實經歷︰「一九八九年五月二十八號,我的哥哥摔成植物人,我去青島陪著他,在此之前,他還勸我離開廣場。我的哥哥是很重要的角色,他的肉體像墳墓,把自己埋在裡面。你會發現躲在肉體的人,恰恰保留了記憶。肉體活著的人,記憶卻被拿走。」寫作《北京植物人》的目的並非想要完整記錄歷史,於馬建而言,他想做的是以文學將歷史激活。

戴偉從昏迷到醒來的十年,正是中國社會急速演變的過程。植物人以身體為堡壘,保留著記憶與精神,卻又要面對種種巨大的落差︰六四的記憶仍舊鮮活如昨,但公義卻已無人問津。醒來以後,肉身反而變成牢籠。「小說寫的都是失敗的人,沒有一個人是成功的。」變成植物人的戴偉、被逼害的母親甚至身邊失去記憶的同學和朋友,在小說虛構的未來中沒有一個人能心安理得地過下去。

失望甚至絕望都是引發創作的楔機。馬建擅寫荒誕,時常被定義為先鋒,對他而言,悲劇有精神力量。「在文學寫作裡,人的遭遇可能很慘,讓人感覺到無出路。不過,每個人都能體驗到這件事發生在自己身上的後果,知道這種悲劇在社會是不該出現的。」《北京植物人》的最後,戴偉與母親以肉身抵擋推土機的慘烈畫面與歷史畫面重疊,令人心有餘悸。馬建說無論失敗還是失望,閱讀與寫作能提供的是精神上的安慰。「沒這個功能,寫作就根本不存在。」

提到近年的香港社會,馬建形容香港一直是個卡夫卡式的荒誕社會:「人物跟時代的矛盾,政治跟商業的矛盾,每時每刻都在發生。」他形容香港「連空氣都是政治」,在香港寫作很難迴避政治:「作為作家,你有觀察社會的能力,有兩隻翅膀才能飛起來。一個是政治評論,另一個是文學寫作。你不可能不介入社會,因為你的讀者都在社會上。」馬建說如果只在意於純文學上建立另一個樂園,寫作空間只會愈來愈少。儘管多數被定義為「流亡作家」或「旅英作家」,但在身份認同上,馬建認為自己亦算是「香港作家」。「香港是我寫作最多的地方。」他提到香港文學的概念也許應該更包容一點,為「流亡作家」留下位置。

下一代在承受上一代的麻木

六十四歲的馬建也在面對肉體衰亡的事實。「這次本來想去爬一爬獅子山,結果沒有去,估計自己已經老了,對行動的熱情也減低了。」比起肉體衰亡,遺忘和不作為可能更可怕。「明年就是三十周年,我最大的遺憾是,它(六四)擱在那裡,怎麼就變成了歷史?它還是活生生的在腦子裡。」馬建說上一代人欠缺了甚麼,責任就會落在下一代人,他們只能承受麻木的後果。「因為六四不變,才導致了今天的社會政治。社會的矛盾都是從六四開始,這問題不解決,中國的問題也無辦法解決。」

馬建不甘於只透過文字參與。六四二十五周年,馬建在馬克思位於倫敦的墓地上披上血旗。「作家在文學、哲學上獲得思想,憑甚麼不能用身體做作品。行為的藝術,寫作的藝術,你都要具備。」六四二十八周年,他又再去德國柏林的馬克思雕像上用四面國旗包起來。那天很大雨,馬建在流動雨水中噴上「二十八周年,六四」,「噴上去的字很快就流走了,沒辦法,就這樣流走了,那是我當時的心情。」