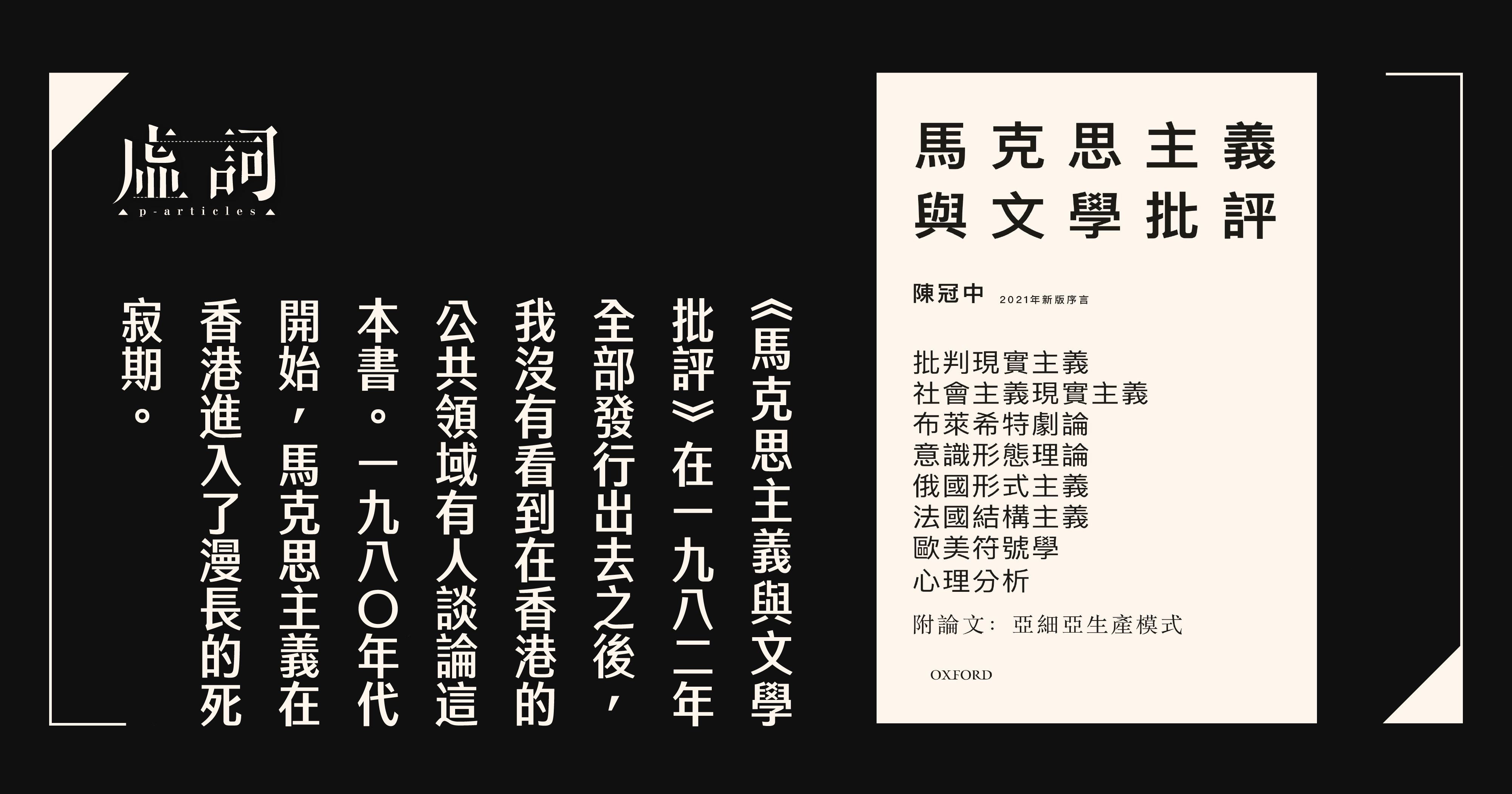

【《馬克思主義與文學批評》自序】四十年後重讀馬克思主義

書序 | by 陳冠中 | 2023-04-26

《馬克思主義與文學批評》是我寫作生涯的第一本書,一九八〇年在溫哥華動筆。是時,日訪英屬哥倫比亞大學圖書館查閱、筆記和影印學刊文章,兼及當地各書局尋覓購書,資料方備。八一年此書完稿於香港,旋請《號外》雜誌社中文打字同事打稿,自己拼貼排版,自費托付印廠,印數一千。付梓裝訂成書後,先在香港《明報》和《明報月刊》各登一小則廣告,收獲數十封訂購信,分別郵寄,是年十月份開始把書逐批交給同道馬國明主持的香港曙光書會門市零售,前後共三百二十冊,另自留數十冊送親友,餘皆委托香港利通圖書公司發行到一些本港書店和海外代理。付印之前想到這類冷僻書籍流通緩慢,八一年的發行窗口只剩不到三個月,為了延長書的上架時間,出版年份循例寫成一九八二年,其實這是本八一年的書。

這本書從馬克思個人的十九世紀文藝觀說起,一直寫到普列漢諾夫那一代的馬克思主義、蘇聯前衛主義、斯大林–日丹諾夫主義、西方馬克思主義(盧卡契、布萊希特、法蘭克福學派)、阿爾都塞(亞爾杜塞爾)、俄國形式主義、符號學、結構主義、巴赫金(巴哈田)以及到了一九八〇年仍然方興未艾的後結構主義 (書中譯作「續結構主義」)的德里達(德利達)、克麗斯第瓦、拉康,甚至提到德勒茲(德路西)。這樣的覆蓋範圍和大部份內容當時在華文著作還沒有過。其時台灣仍在黨禁、報禁中,尚不准正述馬克思,大陸學界則剛走出文革,百廢待興,言論仍多禁區,顧不過來,唯香港和海外部份地區享有言論資訊自由,偶有學者在華文學刊上發表結構主義的文學論文,更難得的是從大陸剛來到香港的學者高宣揚在一九七八年底就寫出了一本《結構主義概說》,但總體而言有關的華文著作太少、太窄也太晚。

不過英文著作也沒早多久。俄國形式主義、捷克結構主義與法國理論雖能寄存於三數所北美學院,甚至「後結構主義」也可說是在一九六六年借霍普金斯大學的一個論壇正式登陸美國,但在七十年代初,左翼文論的認知更新,要靠詹明信(詹密遜)的兩部名著《馬克思主義與形式》和《語言的牢房》帶動風氣 (Jameson 1971, 1972)—我是要到一九七四年大學畢業去了美東才買到兩書。隨後的兩本影響至大的馬派文學批評的新通論—伊格頓(已格頓)的《馬克思主義與文學批評》(Eagleton 1976)、威廉斯的《馬克思主義與文學》 (Williams 1977)—更要到一九七〇年代中後才出現。馬舍雷(麥雪雷)奠基性的阿爾都塞派論著《文學生產理論》原法文版在一九六六年出版,但要等十二年才有了英譯本 (Macherey 1978)。第一本通論俄國形式主義與阿爾都塞派的專著《形式主義與馬克思主義》出版得更晚(Bennett 1979)。甚至,較完善地整理馬克思個人各階段的文學思緒的英文編譯本,也要到了一九七六年才面世 (Prawler 1976) 。我是完全靠讀英文著作而寫成這本書的,雖然單靠英文書有所不足,但也只能這樣,好歹算是趕上了上世紀七十年代最後幾年英文世界「理論」著作的井噴時期,不光是西馬、結構主義、符號學、形式主義、阿爾都塞,甚至是拉康心理分析、克麗斯第瓦符號主體性、德里達解構主義(書中譯作拆建主義),都有了英文專著或譯本。這些一九八一年之前出版,我買得到的英文著作都羅列在這本書的「書目」一章。

當時還有了一些綜述各流派的新書,或把人文馬克思主義、法蘭克福學派、葛蘭西(葛拉姆西)、威廉斯以至阿爾都塞派納入馬克思主義的傳承(Eagleton 1976, Taylor ed 1977, New Left Review ed 1978, Solomon ed 1979),或試圖將馬克思主義與上述非馬克思主義的文學理論放在一起介紹甚至整合(Coward & Ellis 1977, Fokkema & Kunne-Ibasch 1977, Laing 1978, Schaff 1978),這給了我信心去設定以一本書的有限篇幅,綜合評介馬克思、第二代馬克思主義、蘇馬、西馬、阿爾都塞派的文學論述,同時兼及形式主義、結構主義、符號學、後結構主義、主體性等「唯物」理論。上面提到的Coward & Ellis所寫的《語言與唯物主義:符號學與主體性的發展》就是這樣的一本開荒的野心之作,署名第一位的作者考沃德是我的同齡人,她在一九七七年出版上述那本書的時候只有二十五歲。我到一九八〇年已經二十八歲,才動筆寫這本書,有時代太倉促的緊迫感。

本書書名既是馬克思主義「與」文學批評,顧名思義是有兩個主軸。當年我緊迫地介紹新的文論,是為了要挑戰受蘇共教條影響的中共文藝觀,即威廉斯所說的「被普列漢諾夫系統化,得到晚期恩格斯著作支撐,經由主流蘇維埃馬克思主義普及化」的文藝觀,加上毛派的延安文藝座談會講話文藝觀。但在一九八一年的原版裏,我還附了一篇與文學不沾邊的〈亞細亞生產模式〉長文。若以美國式學院分科思維來說那是不規範的,但我不是學院中人,而馬克思主義也是較不受學科間隔的。當時我的衝動是以「真正」的馬克思思想反駁中共官方的意識形態,想借助新被發掘和闡釋的馬克思,對蘇共和中共一黨專政下的所謂馬克思主義,做方方面面的釐清和批判。但這樣的戰線太長,必須要取捨。文學批評恰好是我當時的用功,一九七七年四月我已在香港的《左翼評論》仝人學刊寫了一篇評介盧卡契的文章,一九七八年六月和一九七九年二月則在香港分別主催了結構主義研討會和普及文化研討會,以至到一九八〇年五月在《明報月刊》發表了〈馬克思主義文學理論的再評價〉一文。不過在此同時,我也特別在意於糾錯唯物史觀的單線五階段論,因為這些都是跟近代以來中國革命的政治現實有密切關係的。就是說,在讀寫文學理論的同期,我也想發微馬克思成熟時期(一八五七年以後)論亞細亞賦貢制東方專制的命題及其受蘇共、中共壓制的經過。在香港,這類題材的讀者不會多,為了不讓相熟的出版商為難,我自費出書了,但又因為出一次書太不容易,所以忍不住在一本書寫各種批判性文論的書中,塞進了自己一篇關於馬克思論亞細亞模式的長文。

回到書中寫文學理論的主軸,我想交待一下為甚麼在一九八一年的原版裏,沒有花筆墨談論當時已名重一時的威廉斯和福柯(傅科、佛科爾)。一個原因是因為受他們直接影響的頗多相似之處的兩大文學批評流派—文化唯物主義和新歷史主義—都是要到我這本文論出版後的一九八〇年代初才開始被發揚。

擱下威廉斯的另一個理由是我年輕時高估了自己的產能:我總覺得自己短時期內就會另撰書介紹「文化研究」準學科,而威廉斯對英國的工人文化、文學批評、傳播和代際「感覺結構」的「長革命」研究多有貢獻,所以屆時我一定會寫到威廉斯,正如還會寫到葛蘭西、湯普森、伯明翰學派一樣,沒想到一去四十年,從此再沒有機緣動筆。

在一九八一年原版的前言中,我也已交待說了書中「討論對象」「掛一漏萬」,「未能處理」的包括「重要思想家佛科爾(福柯)」。當時不寫福柯不是不知道他重要,而是因為不知如何入手。一九六三年法國伽利瑪出版了福柯唯一的一本文學評著(要到一九八六年才有英譯本),而直至一九七〇年代初他仍在撰文談論法國僭越文學和作者已死等議題,不過到他在英美名聲大噪時,重點早已不在狹義的文學:福柯對英文世界個別學科的衝擊一度貌似到了接近典範轉移的翻盤地步。當我在一九七〇年代中接觸到福柯的時候,他已告別早期的所謂海德格時期(《瘋癲與文明》等),並結束了一九六三年至六八年的原生結構主義的第二時期 (《臨床醫學的誕生》,《詞與物》,《知識考古學》)。一九六八年是個分水嶺,那年五月份他人在突尼斯,但仍深受巴黎的刺激。之後一段時間他活躍於政治社會事務(如聲援學生、新移民、監獄改革),並晉身法蘭西學院(很多成員反對接納他),著作方面那幾年卻只出了文摘本和編寫合集。後來才知道他的學問又轉向了,在文獻考古學之外加上「以當下為歷史」的宗譜學,更加尼采化,否定了結構主義,進入後結構主義的第三時期,突出了微觀「權力」的課題。這時期的法文著作是一九七五年的《規訓與懲罰》和七六年的《性經驗史》第一卷《認知意志》,英文譯本也緊接在七七年和七八年出版,但他要到一九八四年去世前才編好出版《性經驗史》二、三卷,顯示出他第四時期所思所寫的自我倫理與身體技術旨趣。他從一九七〇年起每年在法蘭西學院設座授課—包括一九七七年與七八年提到「生物權力」、「治理術」的講課—當時沒有出單行本,法文原文也要從一九九七年出版到二〇一五年,英譯本就更晚。就是說從七六年的《性經驗史》第一冊,到八四年去世前的第二、三冊,他中間又有多年沒出專著,卻以公共知識份子身份活躍於各種公共場域如支援東歐異見份子和團結工會,或對伊朗伊斯蘭主義革命發表驚人觀點。福柯對自己的重要論述則一直抱持着反解釋、反總結態度,甚至要用今日之我毀掉昨日之我的「知識潛構」。在我撰寫這本文論的一九八〇年和八一年,福柯論述的「反笛卡兒式清晰」(海登懷特語)所造成的閱讀障,各時期的斷裂與劇變,其「知識潛構」的浩瀚與陌生,加上那幾年他言行的不斷出人意料,都讓我望而生畏,哪敢下筆「淺說」,更遑論從他的思想中引申出一套可供簡介的文學批評法則。

一九八〇年那年,受福柯、阿爾都塞和人類學家格爾茲啟發的美國柏克萊莎士比亞學者格林布拉特,寫出了《文藝復興時期的自我塑造》一書,有論者說反過來推動了生命最後六、七年常待在柏克萊的福柯,轉向個體美藝和倫理哲學,而福柯獨特的「歷史主義」方法以及權力無所不在、知識是權力意志等見地則更已深深的影響了格林布拉特和他的學者同道,在一九八〇、九〇年代開創出鋒頭一時也飽受圍攻的新歷史主義文學批評。福柯的烙印也會留在其他一些一九八〇、九〇年代壯大的文學批評流派,如女性主義批評、生態女性主義批評、性別研究、身體理論、酷兒理論、僭越研究、作者研究等。如果問我在自己這本一九八一年的文論裏,最大的遺珠是誰,我會說那還就是福柯了。

日換星移,從上世紀最後十年開始,七十年代以降各種批判理論的帶相似性的「知識潛構」—語言(符號、文本、論述)典範、反清晰書寫、解構、歷史主義、唯物質性、知識的社會生產、建構主義認識論,以至「理論」本身—受到學院新一波論者的質疑,甚至從而衍生出逆流:反歷史主義、反唯物質性、反理論。最近四十年學院文學批評的新發展,當然不是我在一九八一年所能預見的,但觀其變化仍頗有觸動。這裏借用一本備受業界肯定的著作《文學、批評與理論導論》(第五版) 的一段話作為片面的回應:「理論是學習文學、文學批評,以至思考人生和周圍世界不可缺的元素。任何人以為可以自外於理論者,其實還沒開始思想。」

《馬克思主義與文學批評》在一九八二年全部發行出去之後,我沒有看到在香港的公共領域有人談論這本書。於今回想,的確是時機已過,就像最後一班長途車終於來到,但乘客都已散去。一九八〇年代開始,馬克思主義在香港進入了漫長的死寂期。反而在言論受限制的台灣,傳來了一些回響,據說有大學生在私下傳閱,看的是影印本。不久,更出現了「翻版」。我知道的一個版本是出自報禁時期勇於闖關的南方出版社,不過那個版本除內容保留外,書名改了,作者也掛了香港曙光書會的馬國明而不是我的名字。雖然如此,我還是不無感激當年在台灣敢翻版出這本書的書商,因為他們,多年後我仍能遇到台灣朋友告訴我,他們年輕時候看過我這本書的台灣版。

因為台灣翻版的存在和影響,去年新竹交大亞太/文化研究室主持的「台灣戰後左翼運動口述歷史研究計劃—香港、韓國」,把我這本一九八一年在香港出版的書列入研究計劃的參考書目。非常感謝研究室成員林麗雲聯繫我,安排取書,並請專人將該書掃描成電子檔送給我,有了這份電子檔,我才能校對修正原版的錯漏單字。至於原書則由林麗雲代為轉贈給清大圖書館人文社會學院分館。

特別鳴謝當年看過本書影印本和南方版的兩位台灣老友,王浩威和邵懿德。這次他們知道了友人林麗雲在聯繫我,就一再跟我說這本書值得重新出版。沒有他們的鼓勵,我可能不會想到要在四十年後再版。

最後感謝一直以來願意出版拙作—包括這本冷僻的書—的出版人林道群及出版社香港牛津,這是四十年前我沒有的幸運。