SEARCH RESULTS FOR "詩歌"

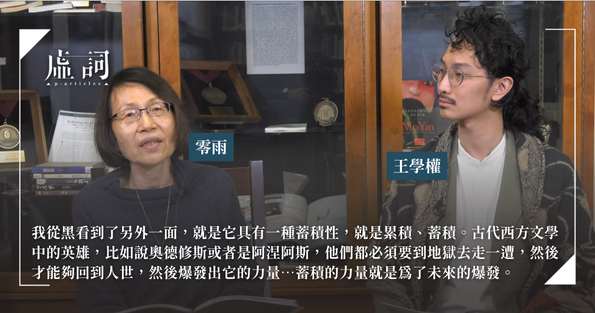

寫作為力量的蓄積與爆發:零雨紐曼華語文學獎訪談

專訪 | by 王學權 | 2026-02-25

2025年紐曼華語文學獎頒獎典禮前夕,為台灣詩人零雨《女兒》英譯者的王學權與零雨進行訪談。零雨在訪談中回顧其創作歷程,說明小說敘事和詩學對其詩歌結構的影響。零雨強調人與地方的長時間互動對創作的意義,描述以水墨藝術中以毛筆蘸取墨汁,透過儀式把力量「蓄積」而「爆發」,顯示文學中能量的釋放;哲學層面,零雨討論佛教唯識論、道家思想與新時代哲學如何融入其詩歌思考,並將光、雲和其他能與靈魂相通的物件等自然物視為書寫工具。

詩九首:蘇苑姍、無鋒、陳文慶德

詩歌 | by 蘇苑姍, 無鋒, 陳文慶德 | 2026-01-09

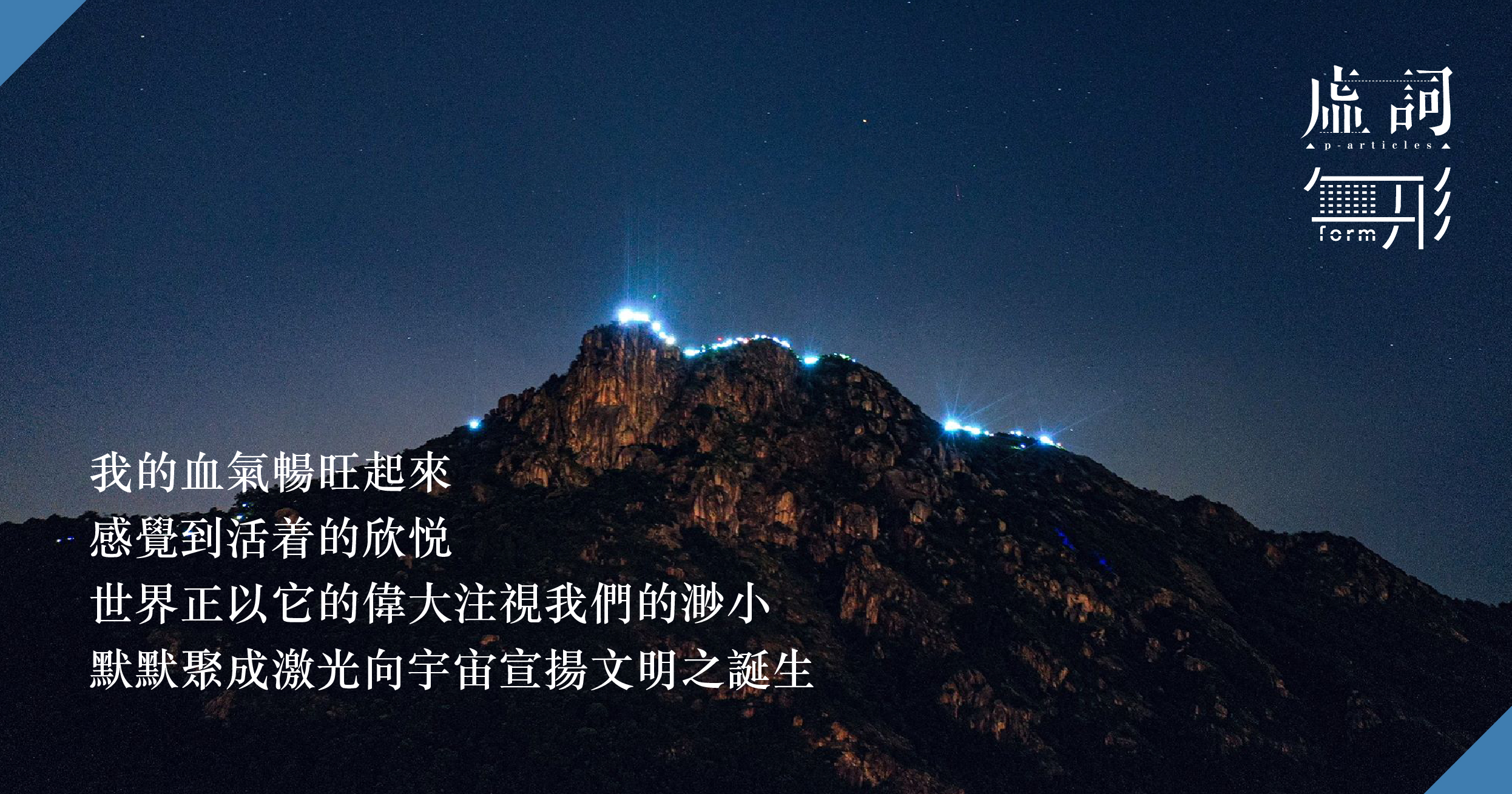

讀詩九首。蘇苑姍、無鋒、陳文慶德各自傳來三首詩作。蘇苑姍藉由詩作構建出在「受限中尋求超越」之境,叩問生命、時間、肉身以及心靈如何在破碎中尋求完整;無鋒圍繞著「愛而不得」與「理性崩塌」主題,以不同敘事角度層層剖析愛情怎樣摧毀人的理智,而人在絕望中迸發出生命力;陳文慶德則傳來以「卡戴」及「三角錐班頓」創作的數學詩體,以數理化的概念及邏輯將清晨、夜晚與旅途中的瞬間景象,將內心的迷惘、寂寥與被動感具象化成讀得到的詩句。

詩三首:〈千年記〉、〈滑動〉、〈千秋〉

詩歌 | by | 2025-11-14

讀詩三首。浮海看完《世外》後有感而發傳來〈千年記〉一詩,以「執念」與「遺忘」的辯證,叩問輪迴的本質,而嬰孩的初啼便是眾生之苦的證明;陳嘉珊的〈滑動〉寫下身處在一個無法真正接納「我」的世界裡,只能透過吞藥、表演、玩手機等的「滑動」,才能維持一個虛構而疏離的存在理由;黎喜在〈千秋〉捕捉了哀傷的被動,如孩童面對鞦韆之無助,哀傷卻是種無法參與生命律動、置身事外的麻木癱瘓。

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

詩三首:〈念尼泊爾〉、〈失控練習〉 、〈臺北寫真〉

詩歌 | by 王培智, 俊奇, 徐竟勛 | 2025-09-26

讀詩三首。王培智傳來〈念尼泊爾〉以近期尼泊爾抗爭為題,將人民追求公義的激情與喜馬拉雅山的永恆悲憫並陳,反思歷史與犧牲;俊奇的〈失控練習〉透過一系列違反常理的「練習」,呈現出心靈失序的狀態,以及無法洗淨內在傷痛的徒勞;徐竟勛〈臺北寫真〉一詩,捕捉臺北從傳統到現代的變遷,融合巷弄廟宇與高樓想像,探討城市靈魂的疏離與重生。

詩三首:〈希望〉、〈蝴蝶結〉、〈你和他的位置靠近拉扯〉

詩歌 | by 潘國亨, 梁偉浩, 侯瀚 | 2025-09-20

讀詩三首。潘國亨傳來〈希望〉,首兩節透過天堂與地獄的荒誕意象,最終回歸對逝去親情的真實渴望,將希望的定義從遙遠的宗教信仰拉回至最樸素的人間情感;梁偉浩的〈蝴蝶結〉以腹中的蝴蝶隱喻一段無疾而終的愛戀,情感的消逝如同一場內在的祭奠,最終留下精緻卻又束縛身心的結;侯瀚以〈你和他的位置靠近拉扯〉一詩捕捉人際關係的疏離與矛盾,那些未說出口的話語與無法拼湊的回憶,都化為透明的光,映照著一段無聲的告別。

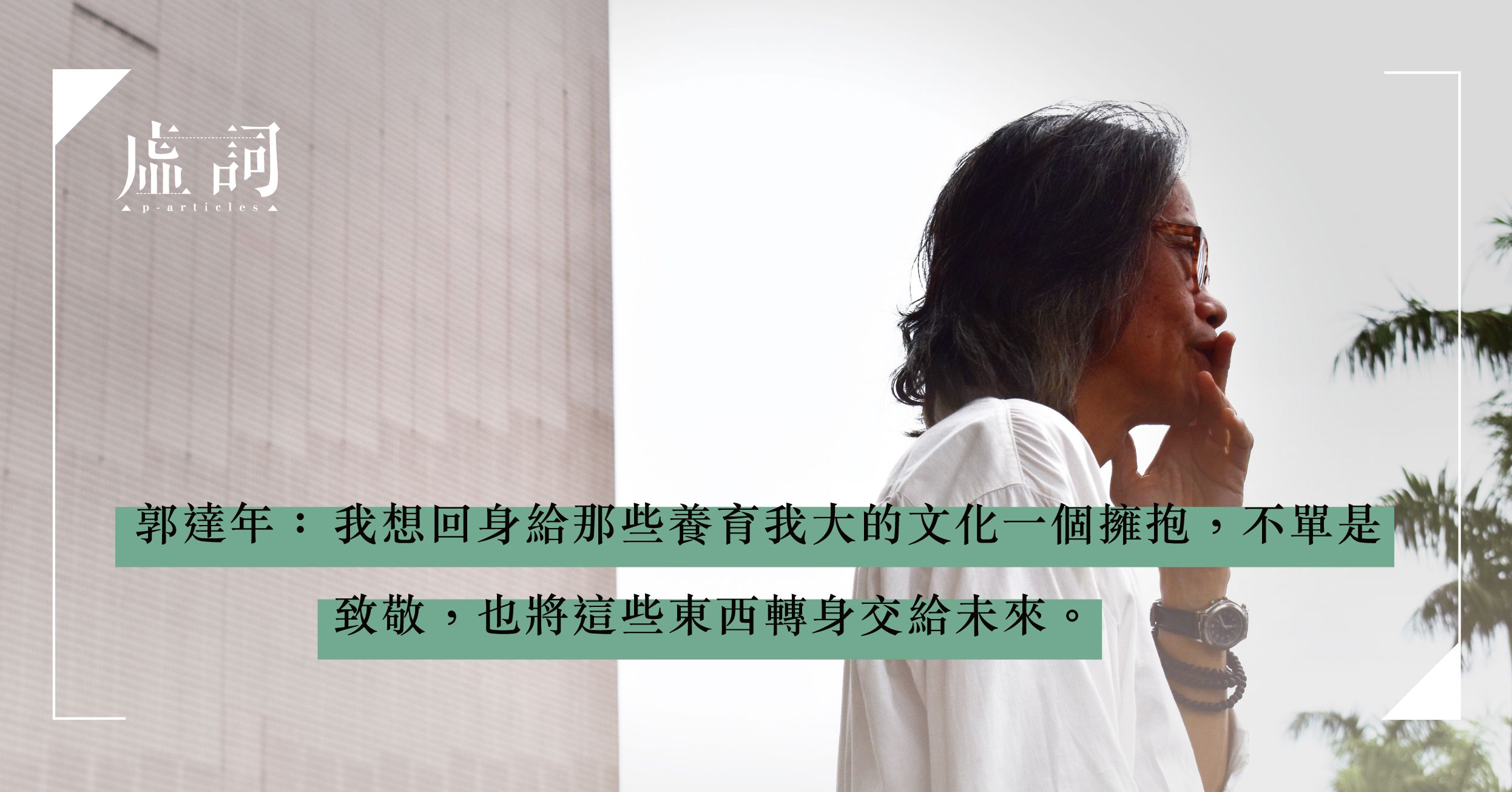

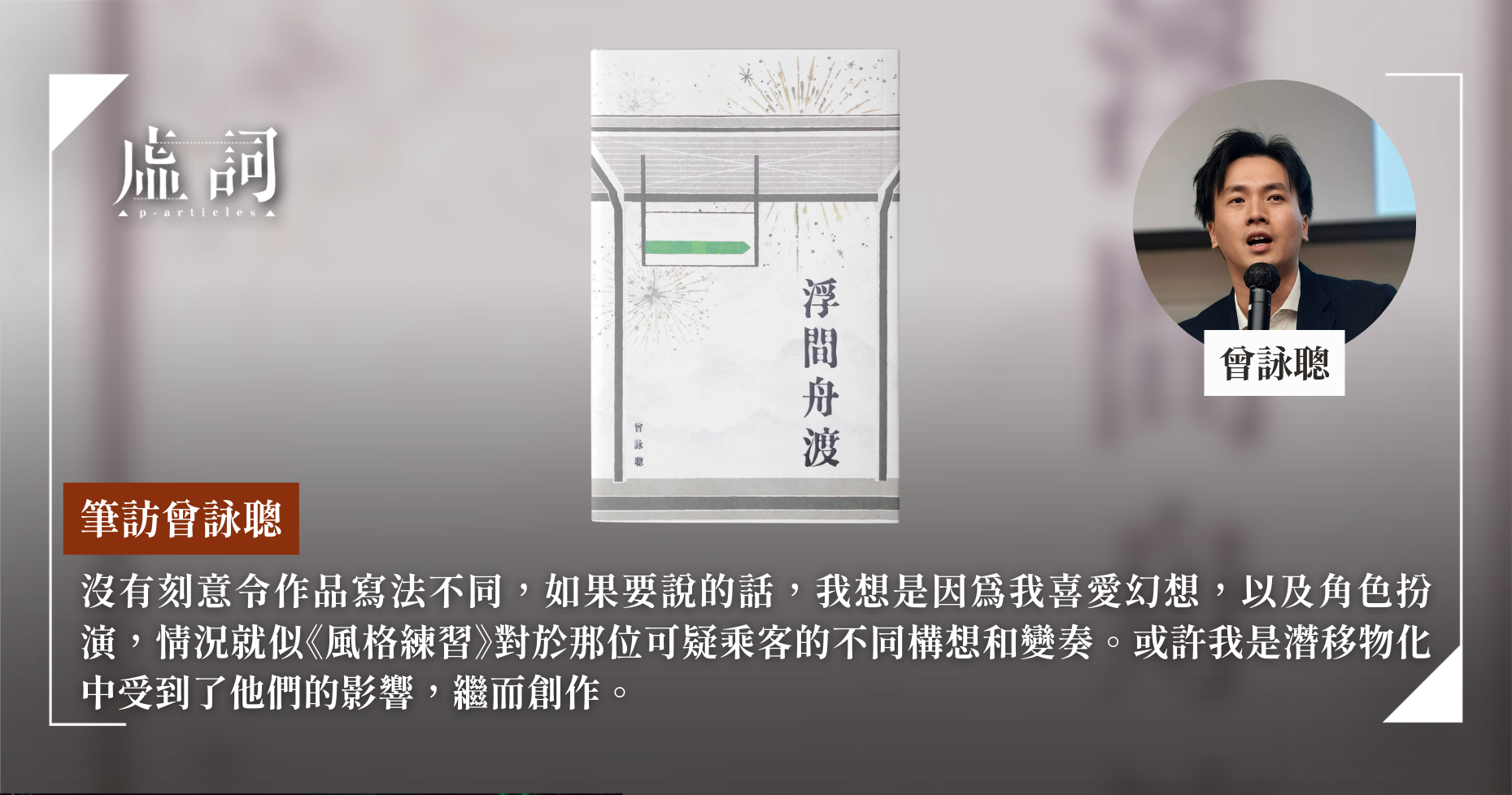

談《浮間舟渡》 ──筆訪曾詠聰

專訪 | by 李浩榮 | 2025-09-09

曾詠聰近月出版其第二本散文集《浮間舟渡》,李浩榮藉此機會進行筆訪,就書中內容提問,並延伸探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態,讓各位讀者大致了解書作之餘,亦一窺四元康祐、谷川俊太郎、劉克襄、尼采、叔本華等人,以及《幻之光》、《虎地貓》與武俠小說等作品如何成為曾詠聰的創作養分,塑造自身的文學視野與寫作態度。

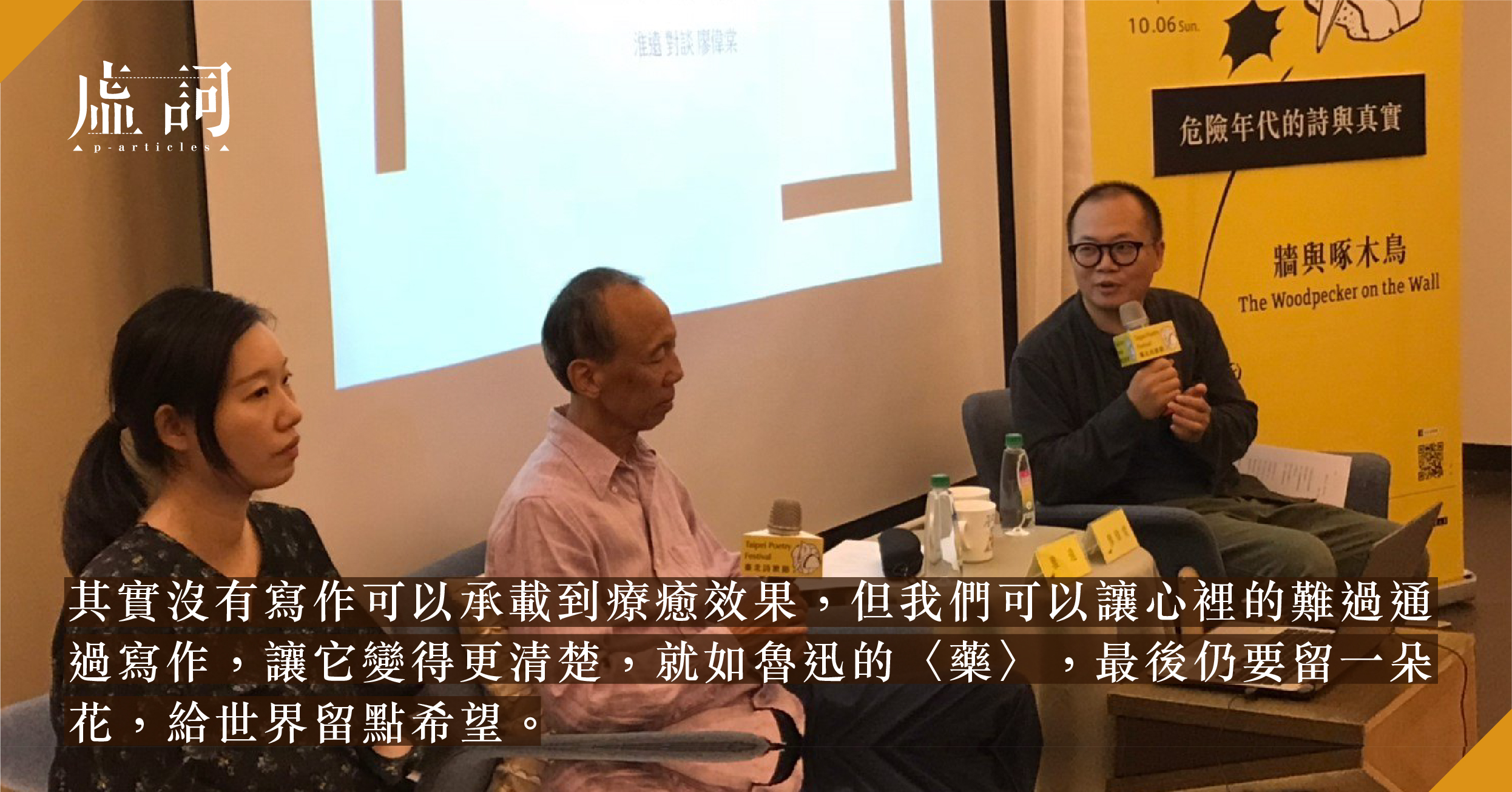

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

趕時間送餐的外賣詩人 王計兵以勞動為靈感創作出六千首詩

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-28

2022年,一首名為〈趕時間的人〉的詩席捲中國網絡,作者王計兵因此聲名大噪。不過,王計兵並非傳統意義上的文學作家,而是千萬外賣員中的一員,因而被稱為「外賣詩人」。王計兵的詩歌源自生活,反映了他作為勞動者的真實經歷。送外賣時的點滴故事成為他的創作靈感,創作出如〈趕時間的人〉、〈請原諒〉、〈請叫我王計兵〉、〈高溫〉等六千首詩作。對他而言,文學不是任何賺錢工具,直言:「文學不能只變成金錢的模樣,從前不能,現在不能,將來也不能。文學始終是文學本身,我相信它的光輝,也願意被它引領。」

詩三首:〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉、〈有沒有詩可以不詩〉、〈停電,訣別,人工智能〉

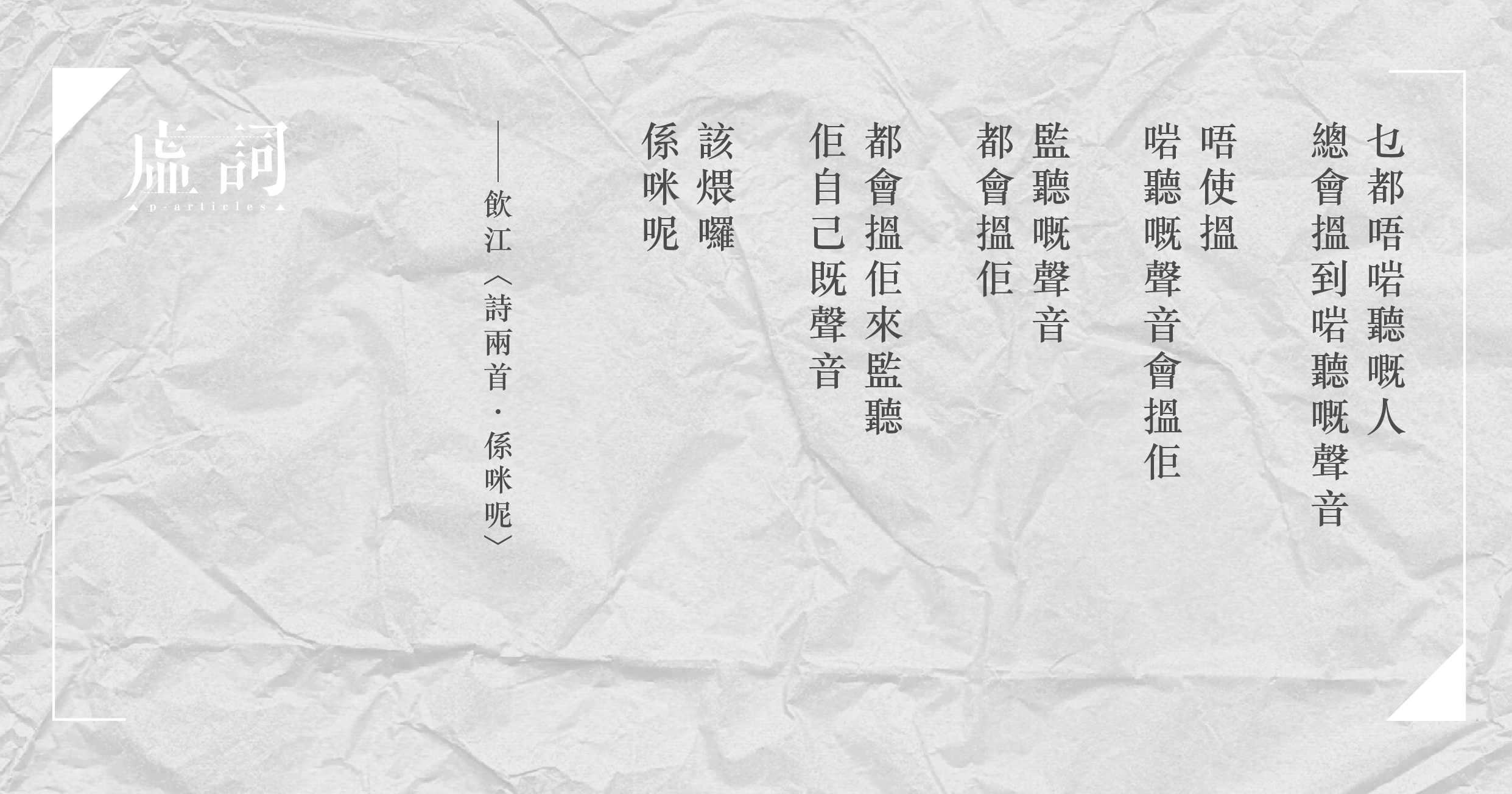

詩歌 | by 飲江, 王兆基, 蔣沁汝 | 2025-05-23

讀詩三首。飲江傳來詩作〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉,以灰諧的詩句探究著信仰與救贖之間的關係,亦藉詩作緬懷幽默的已故教宗方濟各;王兆基的〈有沒有詩可以不詩〉以一連串反問句,探索詩歌的可能性與邊界,指出詩歌可以超越規範,化為不同形狀;蔣沁汝以〈停電,訣別,人工智能〉一詩揭示了現今AI盛行的時代,人類開始對其有著情感的依賴性,一旦遭到停電,所有基建於網絡的情感將歸於虛無。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

詩三首:〈筆名〉、〈我將死在這片黑泥裡〉、〈酥油茶〉

詩歌 | by 徐竟勛, 張皓, 曜源孜 | 2025-04-10

讀詩三首。徐竟勛傳來詩作〈筆名〉,描述「我」收到來自阿富汗、俄羅斯、巴勒斯坦、索馬利亞及伊朗航空母艦的登入請求,試圖複製或竊取「我」的個人身份,書寫網絡時代人們逐漸迷失,個人邊界開始模糊並遭到侵蝕;張振皓的〈我將死在這片黑泥裡〉裡,以「食風的稻草人」為開首不斷置換場景,各處都纏繞著死亡與絕望,即使黎明再次蘇醒,亦不過是黑夜前的前哨;曜源孜作品〈酥油茶〉書寫古道上的漢商穿越橫斷山脈,來到藏族地區,與當地文化交融的過程,呈現出一種溫暖而神秘的氛圍。

「姣際朗誦節」・詩五首:〈咯血的風鈴〉、〈玻璃水母——給一位朋友的禮物〉、〈借禪〉、〈寺印兩枚〉、〈一日的永恆〉

詩歌 | by 黃語蝶, 孫鑰, 李盲, 柯博凱, 談炯程 | 2025-02-14

「姣際朗誦節」是一個為詩歌而生的聚會,每月舉辦一次。舉辦人謝曉陽認為透過以粵語朗誦詩作,在聲音中釋放文字的力量,讓語言不只是紙上的印記,更成為震動空氣的靈魂。她表示,「姣」不只是大膽、張揚,更是一種對表達的熱愛與無畏。是次「姣際朗誦節」將詩歌版圖再次擴展,邀請來自內地的年輕詩人們參加。謝曉陽明白,縱使他們未必以粵語書寫,卻同樣帶著創作熱情,跨越地域,以詩探索自身、回應時代,並透過「姣際朗誦節」分享他們的聲音。黃語蝶如風鈴在安寧與懷疑之間顫響;孫鑰如水母般游弋於流動的夢;李盲讓禪意在數碼時代碰撞出荒誕的火花;柯博凱以俳句層層疊疊的呢喃;談炯程捕捉各種光影,低語日常的靜謐與無限。

AI打敗艾略特? 美國研究顯示讀者無法分辨詩歌作者是AI還是人類

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-12

隨著人工智慧技術的光速發展,AI 產生的影像與創作已逐漸達到與人類作品難以區分的境地。去年11月,由美國匹茲堡大學科學史與科學哲學系教授 Edouard Machery領導的研究團隊發表論文:研究顯示AI生成的詩歌在多數評分標準上超越艾略特、莎士比亞等不朽詩人。這不僅挑戰了我們對藝術創作的傳統認知,也引發了對創作本質的哲學性思考。

【新書】《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》序〈記憶戰爭〉

書序 | by 楊治宜 | 2024-09-23

汪精衛作為現代中國政治和文學中最具爭議性的人物之一,詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,但其故事從未被妥善地講述過,甚至現時中國禁止任何關於戰時合作政權的學術研究,以汪精衛為最。在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜認為汪精衛的抒情詩在建構他的政治身分上扮演了核心角色,而且深刻影響了大眾對他的身後記憶。她援引中國大陸、臺灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,嘗試以批判的角度與客觀立場,來探究汪精衛政治、文學與個人生活的傳記。

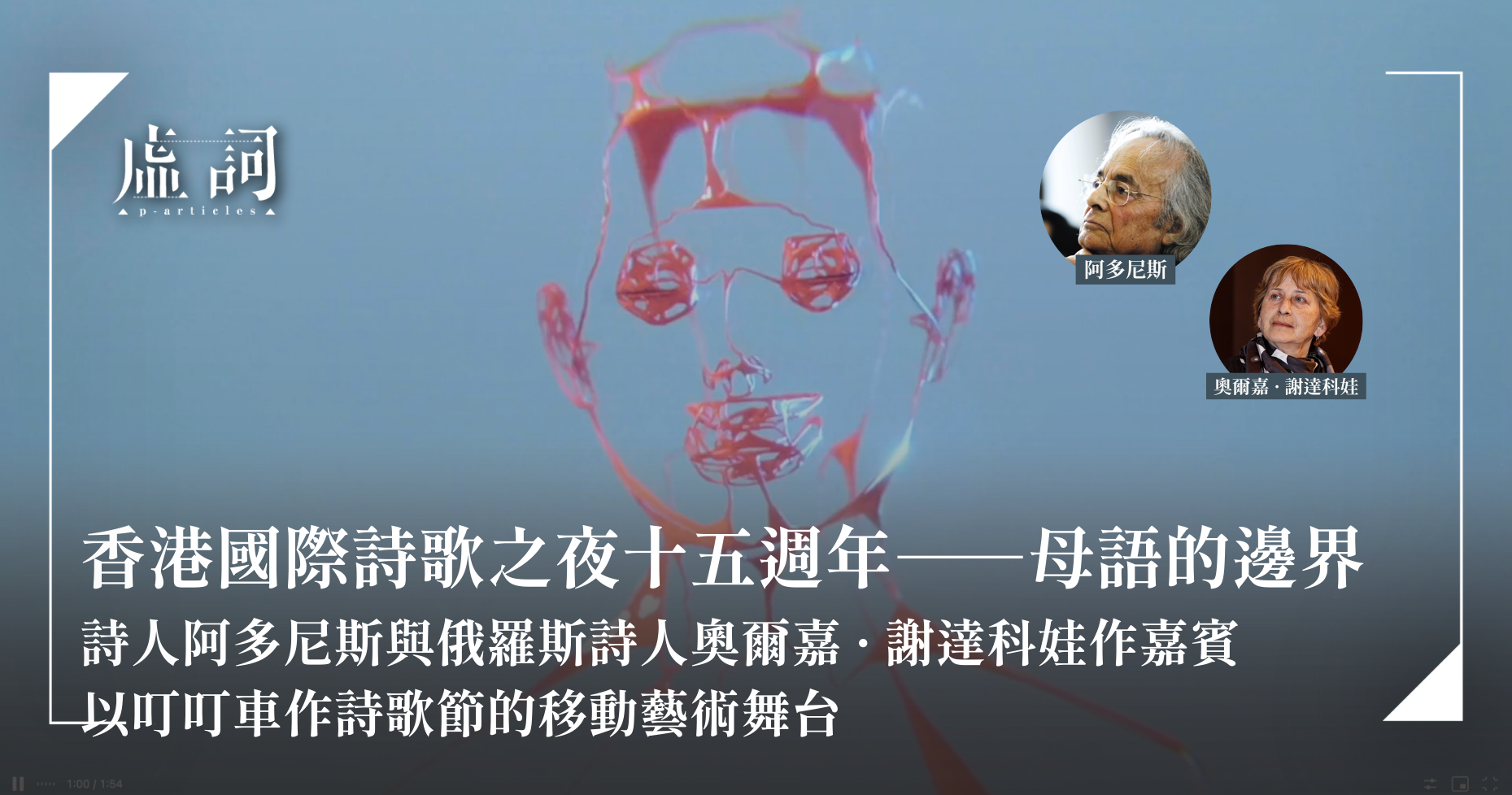

香港國際詩歌之夜十五週年——母語的邊界 諾貝爾文學獎熱門詩人阿多尼斯與俄羅斯詩人奧爾嘉 · 謝達科娃作嘉賓 以叮叮車作詩歌節的移動藝術舞台

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-14

2024年將迎來「香港國際詩歌之夜」的十五週年,主題為「母語的邊界」。詩歌節於9月28日在中國會開幕,隨後在中環大館及多所高校舉辦系列活動,包括專題討論會、朗誦及音樂表演。活動匯聚來自全球的十七位詩人,如阿多尼斯、奧爾嘉·謝達科娃等,探討母語與世界語言的互動。特別出版物《母語的邊界》將於9月出版,集結詩人作品的中英譯本。香港電車將成為移動藝術舞台,觀眾可在城市中體驗詩歌的魅力。活動免費向公眾開放,詳情可參考官方網站。

詩三首:〈共鳴板:致坂本龍一〉、〈月台〉、〈破音(節錄一)〉

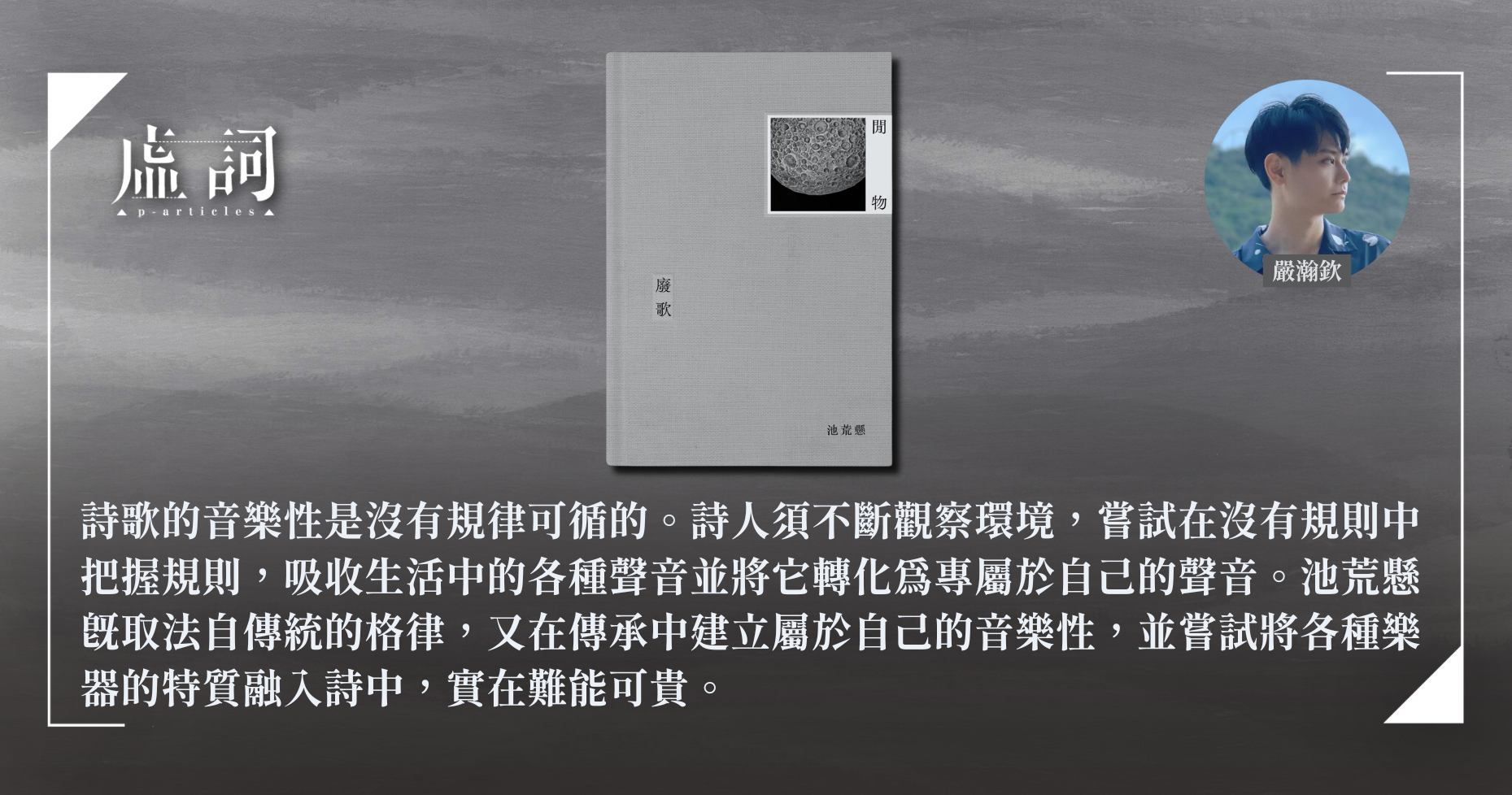

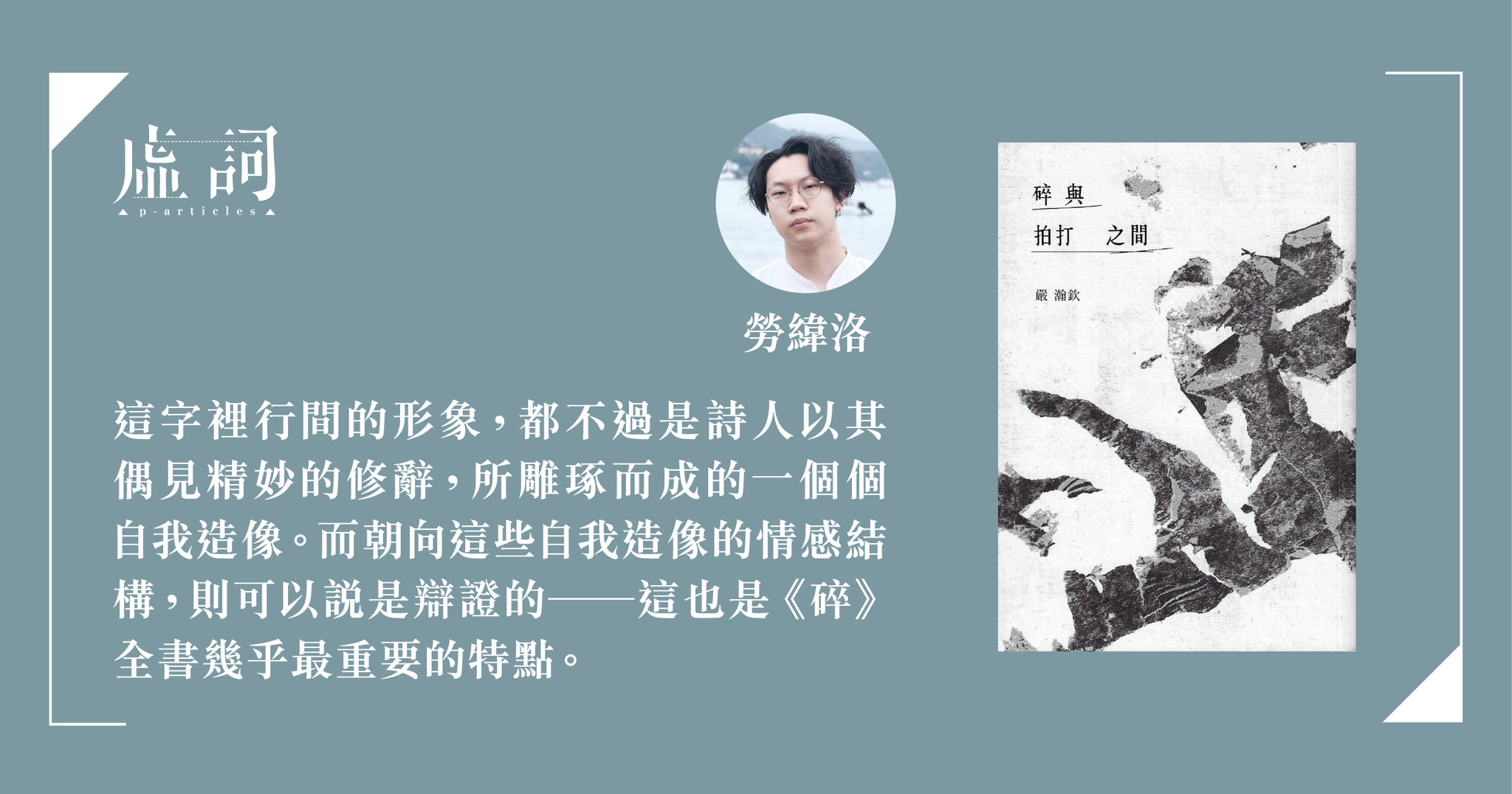

詩歌 | by 王兆基,任弘毅,池荒懸 | 2024-08-28

讀詩三首。王兆基以共鳴板為題,描繪海水和鋼琴的對話之間,坂本龍一使音樂自由,也在自由當中;任弘毅不斷折返午夜的月台,寫關於母校的回憶,也悼念李衍樺教授;池荒懸以即興創作方式回應第一、二、三和五場「齊人詩歌X藝術節」中各項表演,場面接踵而至,也有眾聲喧嘩。

【文藝Follow Me】許鞍華《詩》——把詩歌影像化

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-28

由許鞍華執導的紀錄片《詩》今日正式上映,《詩》共分為三個部分,第一部分短訪淮遠、飲江、鄧阿藍、馬諾,談詩是甚麼;第二部分篇幅最長,專訪黃燦然及廖偉棠,談他們對詩的態度;第三部分短訪年輕詩人黃潤宇,談詩的功能。自小愛詩的許鞍華即使執導多年,仍深深地覺得:「詩是很難講的。」

香港國際詩歌之夜2023——五月的玫瑰 阿根廷當代國寶級詩人迪亞娜.貝列西作嘉賓

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-31

今年香港詩歌節基金會主辦的第七屆「香港國際詩歌之夜2023——五月的玫瑰」,於10月15日至11月6日在北京、秦皇島、上海、杭州和香港舉行,廣邀海內外眾多詩人、學者、譯者、舞蹈家、音樂家、藝術家,參加朗誦、對談、舞蹈、音樂、影像和跨媒介藝術表演等形式的一系列節目,更邀來阿根廷的當代國寶級詩人迪亞娜.貝列西(Diana Bellessi)作為活動主要嘉賓,貝列西更為是次活動編選詩歌選集,中文版將由上海文藝出版社於 10 月推出。

【除罩詩輯】臉在追逐,臉在逃亡

詩歌 | by 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑 | 2023-03-06

在本港實施長達959日的「口罩令」,上周起終於全面撤銷, 陳李才、璇筠、陳煒舜、熒惑分別寫詩,辭別「雙面」,記錄脫下口罩的感覺,把嘴唇貼在臉上,裝成三年前的日常,肌肉鬆弛的面頰,狠狠呼吸濕潤的風。

白紙詩輯:一種屏息的顏色,一種刪字的意圖

詩歌 | by 蔡琳森、鴻鴻、三木 | 2023-01-20

無須點火,一張白紙,也能燃燒。無須塗寫,一張白紙,也能不絕滔滔。蔡琳森、鴻鴻、三木以此為題分別寫詩。白紙的白,是抹去歷史,抹去所有敏感詞的白,也是所有光的集合,最寬闊的期待。

【虛詞.在水中央】詩兩首:〈蘇州河依然悲傷 〉、〈靜安寺網球場宣言〉

詩歌 | by 郝偉凡 | 2022-12-15

每個時辰都是我們的忌日。 有人站在寒冷的橋上點起一支蠟燭, 帶著不死的漢語那燃燒的淚。 蘇州河繼續向前奔湧。

詩三首:鄭點 X 周丹楓 X 沁谷

詩歌 | by 鄭點、周丹楓、沁谷 | 2022-07-29

鄭點、周丹楓、沁谷分別傳來詩作〈啞縣〉、〈影〉與〈第一千八百二十六天〉。風吹散了幼嫩的髮絲,掠過襟翼的聲音滑進了耳道,下一個五年,你我會否仍然依舊?

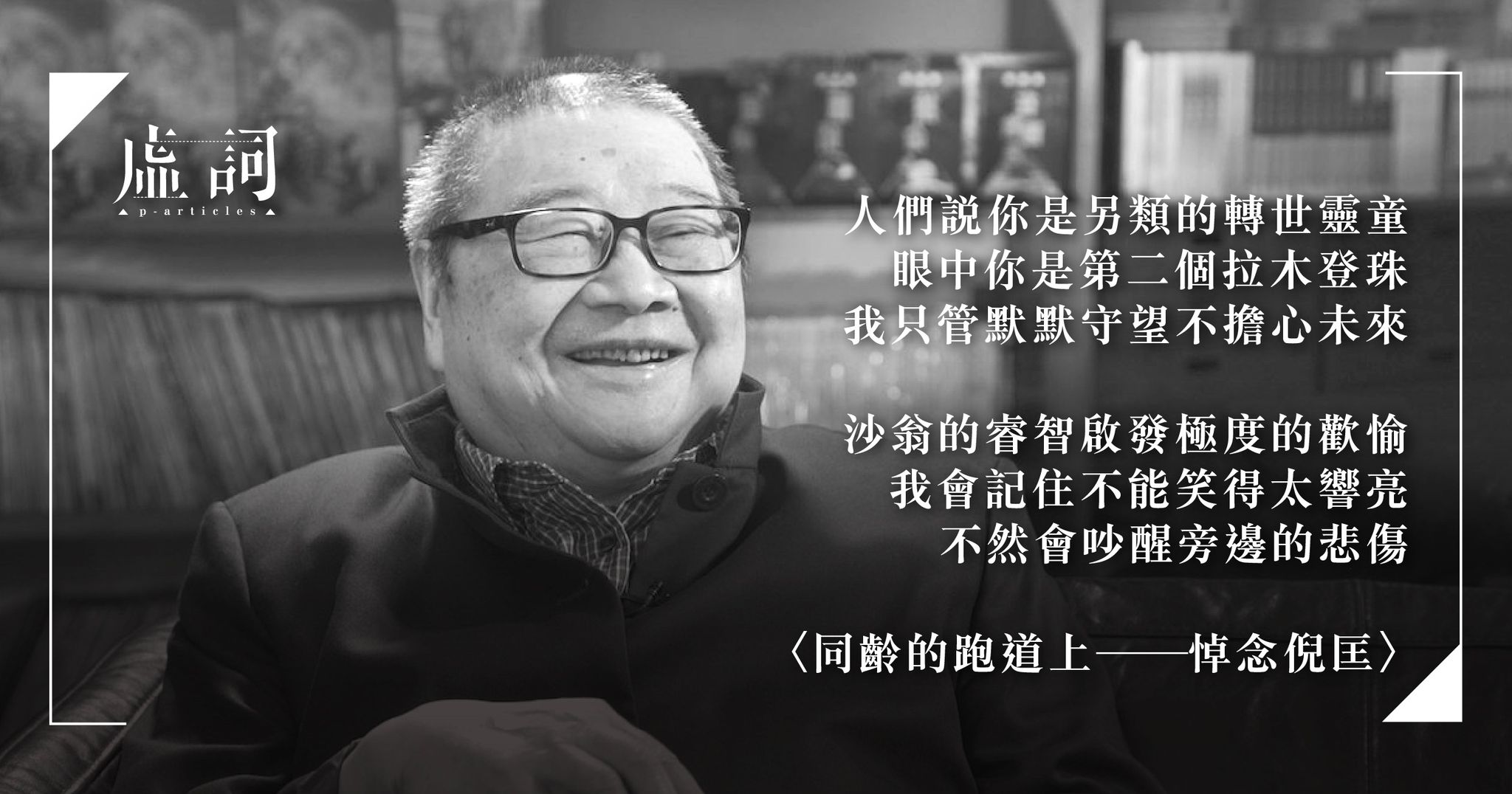

〈同齡的跑道上——悼念倪匡〉、〈童話神偷〉

詩歌 | by 崑南、驚雷 | 2022-08-15

作家倪匡及導演羅啟銳日前先後離世,文化界人士紛表悼念,崑南與驚雷分別寫詩,以〈同齡的跑道上〉與〈童話神偷〉作悼念。未曾攜手其實早已攜手,銀河上書寫不二的自由;人生多變幻,奢望一步難,然後就能一步佳。

英國國家詩歌比賽最年輕冠軍!19歲劍橋港生書寫離散:「能寫這詩是種特權」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-04-01

2021年「英國國家詩歌比賽」(National Poetry Competition)公布得獎名單,來自香港、正在劍橋大學修讀經濟系的葉晉瑋(Eric Yip),憑《Fricatives》這首詩作脫穎而出,更以十九歲之齡,成為該獎項自1978年頒發以來,史上最年輕的冠軍得主。藉著此詩,Eric希望能審視我城轉變,以及伴隨而来的憤怒、沮喪、離散的內疚情緒。

《天裂》詩人黃裕邦再為港爭光 《Besiege Me》入圍美國同志詩歌獎

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-03-23

詩人黃裕邦(Nicholas Wong)再次在國際文壇為港爭光!繼 2016 年憑英文詩集《Crevasse》(中譯《天裂》)奪得美國蘭布達文學獎男同志詩歌首獎,黃再憑詩集《Besiege Me》入圍今屆蘭布達文學獎男同志詩歌組別獎項。

伊利亞・卡明斯基譯詩三首:〈我們在戰爭中幸福地生活〉、〈問題〉、〈作者的祈禱〉

詩歌 | by 李敬恒 | 2022-03-11

出生於敖德薩猶太家庭的詩人伊利亞‧卡明斯基,四歲失去聽力,十二、三歲開始發表散文和詩,著名詩集包括《Dancing in Odessa》及《Deaf Republic: Poems》,李敬恒找來他的三首詩作翻譯,與華文讀者感受詩人的內心世界。

詩三首:披靈 X 藍玉雍 X 曾子芯

詩歌 | by 披靈、藍玉雍、曾子芯 | 2022-03-03

披靈、藍玉雍、曾子芯分別以〈故鄉〉、〈影子們的花園〉及〈故鄉〉為題,傳來詩作。故鄉萬物,早已寂靜成謎,那條一直沒有盡頭的道路,日漸變為一道漫長的凝視,孤單地想像成一座重重的花園。

詩三首:文滴 X 鄧小樺 X 律銘

詩歌 | by 文滴、鄧小樺、律銘 | 2022-01-31

不知從哪時開始,一直找不到出口,關於痊癒與遺忘的可能,文滴、鄧小樺、律銘以詩,寫相繼消失的美好事物。森嚴的沒藥,飄渺的沒藥,眾生依舊紛擾,原來人是無法重複橫越相同的馬路。

詩三首:鄭點 X 無皮蛇 X 李曼旎

詩歌 | by 鄭點、無皮蛇、李曼旎 | 2022-01-21

新的時代已來,走進誕辰,竊喜新世紀伊始。鄭點、無皮蛇、李曼旎以詩作迎接新的世界,沿著邊緣裁減,裁減出一個更具體的深淵。

【蔡炎培逝世】那末,再會了(送別蔡教授)、小詩三首

詩歌 | by 飲江、蔡炎培 | 2021-11-12

香港文壇瑰寶蔡炎培九月逝世,編輯部特將蔡爺詩稿,與飲江先生為蔡爺寫的悼詩共同刊發,讓詩人不至寂寞,入土為安,化作春泥。飲江詩亦曾在文學館為蔡爺所辦的文學追思會上朗讀。

詩不只是文學:本地詩人、音樂人、影像創作者攜手製詩歌x電音x影像MV

報導 | by 林詩雅 | 2021-10-27

由《聲韻詩刊》主辦的詩歌活動「詩風電浪」播映會,靈感源自於《聲韻詩刊》旗下的《讀音》。《讀音》於2019年開始,邀請不同詩人到錄音室朗讀他們自選的詩作。池荒懸同時是《讀音》的策劃人,他有感香港經歷過一段寫詩的「黃金時代」,「因為我們不必為誰服務,也不必怕寫了不該寫的東西」,而且,池荒懸指出詩歌不純粹是文字符號的組合,他也愛玩電音,於是生出結合詩和電音的念頭。「詩風電浪」的7首MV中,不少音樂人把詩人親自讀詩的聲軌加入電音。

【無形・致死難與抗爭,緬甸】緬甸詩歌的中文編譯:革命過去與今天

書評 | by 宋子江 | 2021-06-22

近年在台灣出版的《緬甸詩人的故事書》,關於緬甸詩歌的紀錄片和中文評論,都讓讀者對當代緬甸詩歌有一定的了解。但過去其它地區有沒有中譯緬甸詩選的出版呢?宋子江最近進行了相關的蒐集,發現了兩本詩選值得一談,並可從中了解緬甸詩歌過去的左翼面向。

【虛詞・致死難與抗爭,緬甸】詩三首:王治澤 X R. L X 蘇家立

詩歌 | by 王治澤、R. L、蘇家立 | 2021-06-18

在緬甸這個掙扎的時節,歐威爾的小說不只是小說,仰光的和平還在血腥裡。三月。四月。五月。六月。七月,輪迴的法輪重新轉動起來。身在台灣的三位作者王治澤、R. L、蘇家立,以詩哀嘆、許願、祝福。

詩三首:邢庭嫝 X 鄭點 X 鄭偉謙

詩歌 | by 邢庭嫝、鄭點、鄭偉謙 | 2021-05-24

關於離開、疫情與死亡,像陰影一樣留在心頭,大概是同代人的共通點。邢庭嫝、鄭點與鄭偉謙分別投來詩作〈永恆的咒語〉、〈在新德里每天都有人唱歌〉和〈直到目光遙遙相望〉,不同的方、不同的選擇,其實每一個都是艱難的決定。

波蘭「新浪潮詩歌」標誌代表 詩人扎加耶夫斯基病逝

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-03-22

屢獲諾貝爾文學獎提名的波蘭著名詩人扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)因病離世,成名於六十年代的他,曾積極投入「波蘭新浪潮運動」,911恐襲後也創作了不少相關主題的詩作,對於其離世消息,本地詩人紛表哀悼。

今天,我是「閣樓上的瘋女人」

其他 | by 曾金燕 | 2021-03-11

用了不少筆名來發表小說、詩歌和評論,曾金燕祈盼著讀者認識文章本身,而不是過去的自己。像抓住救命稻草一樣迷戀文字和她一體的唐丹鴻,曾金燕寫下另外三首詩作,直面自己的名字、歷史、帶來的詛咒。

【我們走過軒尼詩道街頭】軒尼詩道

詩歌 | by 熒惑 | 2021-03-19

世上沒有一條馬路比這裡更熱鬧,也更冷清了。循道衛理堂外的那個傍晚、官立小學創校時種植的大葉榕、被拆卸的同德大押...熒惑以詩,寫下軒尼詩道的華美與悲哀。

詩三首:熵南 X 楊新滿 X 滿堂

詩歌 | by 熵南、楊新滿、滿堂 | 2021-01-10

展望未來,卻可能仍有無從釋懷的過去。來自澳門的詩人熵南,以〈給學弟書蛋〉一詩,寫下對生離死別的感慨,楊新滿的〈失城〉則抒發對「流失之土」的鄉愁,滿堂所寫的〈題〉,卻道出了生活上的距離和躁動。

銅鑼灣掃桿埔咖啡園墓園庚子七月遊墓遊詩兩則飲江游靜和佢地

詩歌 | by 飲江、游靜 | 2020-12-24

庚子七月,飲江偕游靜女史初七探掃桿埔咖啡園墓園歸來,得詩三首,寫成〈蝦球與亞娣之甲與乙〉;游靜則以〈蝦球與牛仔之丙與丁〉對詩,記偕飲江游咖啡園。

詩三首:宋子江 X 洪慧 X 律銘

詩歌 | by 宋子江、洪慧、律銘 | 2020-08-22

在惶亂的城市梳理我們的家,每天好像都面對著無力。宋子江、洪慧、律銘以詩紀錄。現實,了無意義。所有當代史都只是古代史。

【虛詞.有人喜歡黃】黃鳥

詩歌 | by 熒惑 | 2021-09-27

「彼蒼者天,殲我良人!如可贖兮,人百其身!」節錄自《國風‧秦風‧黃鳥》的詩歌,控訴人殉制度的罪惡,詩人熒惑將此引申寫成《黃鳥》,批判這個用報喜來殺人的年代。

【虛詞.和你親】詩兩首:〈親愛的恨意〉、〈我土〉

詩歌 | by 梁匡哲、賴泓豪 | 2021-09-23

曾經以為靠在同一戰線,曾幾何時擁抱都是飛行,如今卻只能以遺忘的速度,接近彼此。賴泓豪與梁匡哲這兩首詩,將連繫著最親的愛與恨娓娓道來,讀來隱隱作痛。

詩三首:英培安 X 蔡寶賢 X 黃美婷

詩歌 | by 英培安、蔡寶賢、黃美婷 | 2020-01-17

城裡人流過的血和淚,全世界的人都看到,心繫香港的新加坡華文作家英培安,為爭取自由民主的香港人,送上他的〈城市之光〉;在沒有神話的年代裡,當舊秩序邁向死亡,新世界仍未誕生,蔡寶賢寫下〈鳩嗚哀鳴〉;縱然有些感情,詩不能直白地告訴對方,但黃美婷仍將她的情愫寫成〈女人生〉。

【虛詞.同志,跟住去邊度?】地下團體

詩歌 | by 黃君凱 | 2019-11-22

非牟利組織發表了一份調查報告 / 資料顯示,四成半同意是同志的受訪者曾舉報他人。/ 資料顯示,其中三成不覺得自己是彩虹。

【虛詞.同志,跟住去邊度?】向日葵來我房間避雨

詩歌 | by 陸穎魚 | 2019-11-05

當你挺著憂鬱的向日葵來我房間避雨,你說你只能這樣秘密地愛。陸穎魚的這首詩作,說出她和她之間不能言明的愛。一切也是寂靜的,但亦只能這樣低調地作回應。有種愛必須懷孕在房間但不能出生,有種愛必須用那個人離開之後的漆黑告白。

同路人詩輯:我們會一輩子遺憾/如果我們沉默

詩歌 | by 英培安、劉偉成、璇筠 | 2021-10-05

香港社會運動演進中,很多人從麻木中醒來,為自由作最後一戰。詩人英培安、劉偉成、璇筠也用詩歌為香港鼓氣:「全世界都知道 / 他們奪走我們 / 本來擁有的自由呼吸 / 他們違背承諾……」

既然你吸引到一些斷枝的梅

詩歌 | by 曹疏影 | 2019-08-16

既然是虛空來臨 / 既然你無法再歌唱人類 / 既然在這無光無色裡 / 你甚至無法呼吸 / 既然你的同道都隱匿 / 而既然你無法再找到一個可以面對的「自己」……

徒然集.第二卷:置身冰河年代如此漫長的荒廢

詩歌 | by 浪子 | 2019-06-29

詩人浪子近作組成的〈徒然集〉數篇,由事件而生,從布拉格之春五十年到人權捍衛者甄江華案、再到自己被解除取保候審的經驗,每一行詩都滲出著國家機器的荒誕。

【無形.三十】詠嘆調,或空氣——仿飲江

詩歌 | by 游靜 | 2021-09-23

每年,這個時候,主啊/這個,地方,好小好小/呀,是不是好,只是小/又不。好。我呢你知啦,/只是它七百萬份之一才……

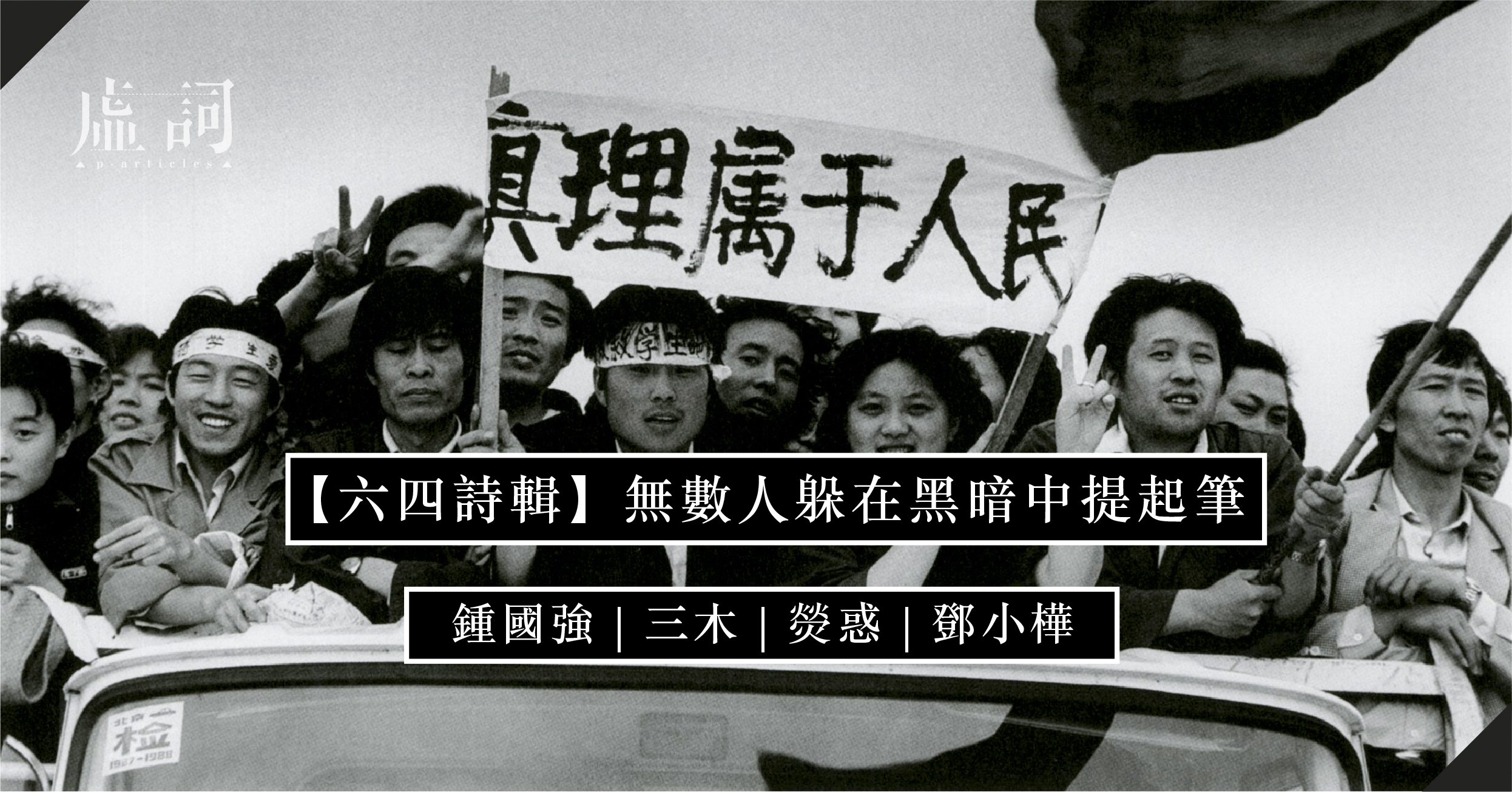

【五月三十五】詩輯:無數人躲在黑暗中提起筆

詩歌 | by 鍾國強、三木、熒惑、鄧小樺 | 2021-09-23

鍾國強、阮文略、三木撰寫六四詩歌,「很多人都這樣問/答案還是莫須有/而我們的廣場早已老去/你的遺囑還年輕……」

【五月三十五】詩輯:白魚蠟燭倒下燃燒了一卷雅歌

詩歌 | by 淮遠、廖偉棠、李顥謙 | 2021-09-23

為六四事件撰詩,不僅是紀念,更是藉以觀之今日香港,提出反思:「晚安,香港!/飛站的列車,我們都是乘客/不再抓穩扶手,因為雙手都拎滿炸藥。/昨天沒有骨灰,留給明天的飢餓。」

【國際不再恐同日】蘭波與魏爾倫:文學史上最苦澀激烈的同志戀人

其他 | by 黃潤宇 | 2019-09-05

這一槍把所有事情都改變了,正如《蘭波傳》的作者斯坦美茲(Jean-Luc Steinmetz)所說:「從他們決裂之日起,蘭波就徹底擺脫了魏爾倫,對他來說,魏爾倫就代表著詩歌,但這已經一去不復返了。」

愈拐愈遠:讀張景熊《几上茶冷》

書評 | by 洪慧 | 2019-04-08

張景熊( ~2016 ) ,另有筆名小克,《70年代雙周刊》編委會成員,於1979年出版《几上茶冷》。這本詩集所收的詩,大致上有兩類的份量比較多,一類是訴說愛情的美好,另一類是書寫香港地景的作品,當中又以前者的數量更多。雖則如此,這兩類作品,都難以稱得上建立了張景熊一己的風格。

【無形.虛擬關係】虛擬人——模擬市民一生大事回顧

詩歌 | by 熒惑 | 2019-03-29

首先設定人物樣貌和膚色/能力和性格,還有家庭關係/這創造全都按照著自己的形像/或者稍加修飾,反正只有自己知道

【野豬保平安】無秩序編輯部詩輯

詩歌 | by 無秩序編輯部 | 2019-02-08

大埔野豬遭警盾牌陣圍捕、劉業強倡引入天敵治野豬、王國興倡無人島流放野豬……在香港,野豬命運多舛,「虛詞」無秩序編輯部寫詩守護。

【單身動物園】蘇曼殊︰民初情僧,無情不似多情苦

單身動物園 | by Nathaneal | 2019-01-21

本名子谷,法號曼殊,在詩僧、畫僧以外,蘇曼殊更是浪漫至極的情僧,可惜他的浪漫無法為他「修成正果」,終其短促一生,這個「短命情種」只能一次又一次地受盡女人與單思的煎熬,遺筆「一切有情,都無掛礙」,既寫生時、也寫死後,是遺憾,也是他是畢生故事提煉出來的哲思。

悼念這位頂撞文字獄的現代詩人——寫給逝去的孟浪兄

其他 | by 馬建 | 2018-12-22

當代流亡詩人孟浪去世了,他留下了大量的詩歌隨筆,也就是他人生的所有腳印了。好了,孟浪兄,我們詩行裡見,而且會讓更多的人讀,因為你留下的詩歌會因為流動而活著。早晚我們的血都會流在一起。

趕去未來,打撈我們︰悼念孟浪詩輯(二)

詩歌 | by 楊小濱、劉振周、淮遠 | 2018-12-22

著有《連朝霞也是陳腐的》、《一個孩子在天上》等詩集的中國詩人孟浪,於2018年12月12日在香港病逝,詩人楊小濱、劉振周、淮遠寫詩以作紀念。

悼念孟浪詩輯

詩歌 | by 廖偉棠、鄧小樺、熒惑、關天林 | 2018-12-14

著有《連朝霞也是陳腐的》、《一個孩子在天上》等詩集的中國詩人孟浪,於2018年12月12日在香港病逝,詩人廖偉棠、鄧小樺、熒惑、關天林寫詩以作紀念。

【單身動物園】周夢蝶︰獨身也可是情僧

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-11-11

「他是詩僧,也是情僧。他的詩裡面充滿了女性的影子……他一生愛過很多女性,非常高潔,柏拉圖式的戀愛。有些女性是感知到的,有些卻假裝不知道,這也是美事。」詩人瘂弦曾經如此評說周夢蝶,「我們對待周夢蝶,要把他當作一個詩人來看,宗教裡的異像,宗教裡的境界,都擴大他的詩境。」

【邱剛健小輯】他在影劇詩之間徘徊蕩漾

評論 | by 羅卡 | 2018-09-22

邱剛健最早發表的劇作是《我父之家》(《現代文學》第15期,1962 )。山林邊緣一所鄉村別墅內,躺著病成植物人的父親,虔誠孝順的女兒每天來為他洗滌潔淨,屋中還有個怕事又愛理人閒事的女僕,一個瞎眼的無所事事的老僕人。山上不時傳來工人伐木聲。

你讓我讀懂一首詩

詩歌 | by 卓韻芝 | 2018-08-14

編按︰歌手盧凱彤八月十三日設靈,十四日出殯。友人卓韻芝無法出席喪禮,在家中傷懷,靠讀默溫的〈夜曲〉渡日;她覺得盧凱彤是要她明白一些甚麼,感悟於是成詩一首,與同感者分享。

【單身動物園】荷爾德林:讓我熄滅對你的愛

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

Umnachtung:大腦沉入夜色之中,也是精神疾病的意思。荷爾德林生命最後的三十六年就是在此黑夜中度過的,在塔樓中,隱遁、孤獨、瘋狂,構成了他的詞群。「我們卻被註定 / 得不到休憩的地方 / 忍受煩惱的世人 / 時時刻刻 / 盲目地 / 消逝、沉淪……一年年墜入渺茫。」在進入黑夜以前,荷爾德林也曾有過幾段顛沛的戀情;然而種種徵兆,也揭示著詩人孤獨的宿命。

【單身動物園】惠特曼︰我愛自己的肉體多於他人

單身動物園 | by ksiem-cheung | 2018-08-27

華特·惠特曼的歷史名號數不勝數:「國民詩人」、「美國現代詩歌之父」……評論家瑪麗‧貝倫森也曾說過:「沒有惠特曼,沒有草葉集,就不可能真正了解美國。」其詩歌中的自然、民主、勞動精神影響過無數人。另一邊廂,其作品也以多性愛、肉體描述見稱,《草葉集》更曾因為「有一些詩的言語過於露骨」而被起訴、短暫地成為禁書。上述種種,都使得我們對這位矛盾重重的大詩人產生更多層次的好奇。