自由與詩歌的流轉交換:王榆鈞

「殤十一」當晚,王榆鈞在悸動的香港,給身處她平靜家鄉的我傳來她最新作品的Demo,赫然耳畔的,是差不多八十年前布萊希特的斷語:〈這是人們會說起的一年〉。

這是人們會說起的一年,

這是人們說起就沉默的一年。

老人看著年輕人死去。

傻瓜看著聰明人死去。

大地不再生產,它吞噬。

天空不下雨,只下鐵。

(翻譯 / 黃燦然)

誰都沒有想到這首詩會如此貼合當下的香港,無論是德國詩人布萊希特還是香港詩人翻譯家黃燦然。台灣詩人鴻鴻把它發佈在自己的臉書上,台灣歌者王榆鈞在香港訪問時,把它譜上曲,配上一支木吉他刷刷,沙啞地吟唱出來,不像輓歌,像戰歌。

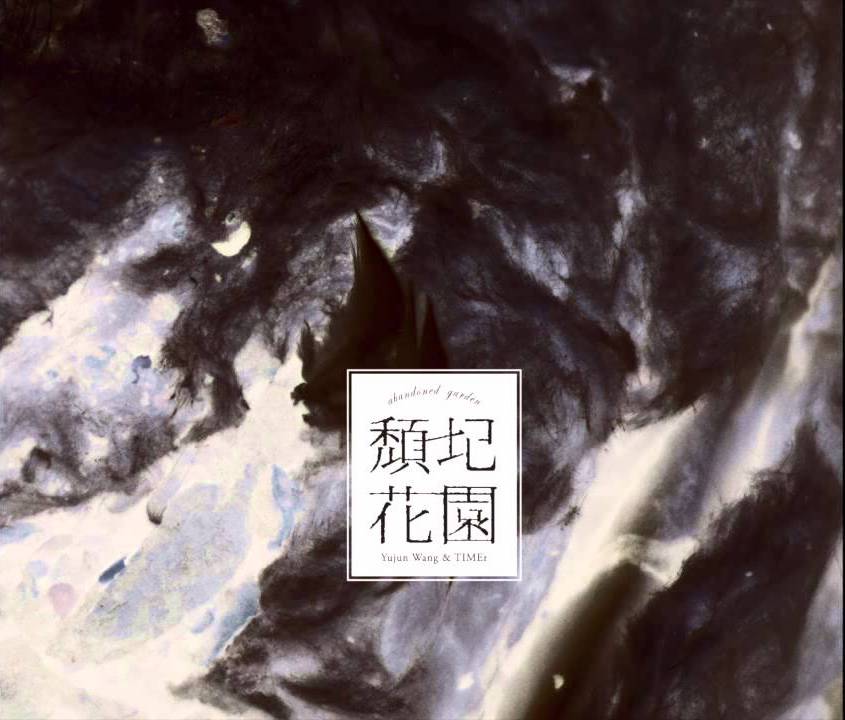

上一次她唱及香港,是在2014年的《頹圮花園》裡那首「HK」,混雜著香港的市聲採樣與枯寂的Low-Fi仿兒童鋼琴獨奏,不知道她創作時是否想到《攻殼機動隊》裡哪個被洪水淹沒了的港島街道,那些寂寞的人偶和電車?我是想到了, 2014年,我們撐起來的雨傘。

「你從來都唔知道,只要有你就好好」(這句話在下一曲〈暴風中心,安靜〉裡以國語重說),最後那廣東話男聲獨白裡面的「你」,可以是任何一個被他愛過的他或者她,台灣人或者香港人,但也可能,「你」就是HK,就是香港。五年後的今天,聽這曲子這獨白,突然痛徹心扉。

我們將來必定會說起這一年,這一年天空不下雨、下鐵——非常怵目驚心的意象,在二次大戰時,「下鐵」讓我們聯想到炸彈如雨傾瀉下來——但從隱喻來講,雨是溫柔滋潤萬物的,是屬於開啟的力量;此刻卻變成是殘酷的鐵,終結的力量,兩者反差巨大形成如此駭人張力。

我想用一首「同途殊歸」的詩去回應她,那是俄羅斯詩人曼德斯塔姆在1935年寫的〈鐵〉。

歲月流逝如鐵的隊伍,

空氣充滿鐵球。

淬火水中的鐵無色,

粉紅的夢留給了枕頭。

鐵的真理——慣於妒忌的

雌蕊是鐵,子房是鐵。

鐵中的詩歌鐵一般地

在分娩的裂口中淚流。

(劉文飛 譯)

這是一首八行的循環詩,詩人在提問:在鐵的時代我們還可能重新誕生嗎?在詩裡面鐵的隱喻一步步移向生育的隱喻,應該是可以再生的堅信。空氣中充滿鐵球,如雨分子,他把鐵的沉重置換成輕盈,恰恰與布萊希特相反。

布萊希特還說過:「這個時代,談論樹木簡直像在犯罪。」因為不義在橫行,鮮血正在街頭流淌。然而我們必須談論樹木,我們必須吟唱,這是我們對要求我們沈默、要求我們對生命視而不見的力量的抗衡。

我想這也是王榆鈞從《頹圮花園》到五年後今年的《原始的嚮往》她所持之以恆的修煉,她正是從詩中尋找到歌的路徑,並且漸漸激盪起來。從僅僅談論樹木到不只談論樹木,再到談論樹木也像談論下鐵的天空一樣的犀利,這個過程並不容易,她仍在嘗試。

如果說早期的王榆鈞的吟唱方式,仍讓我想到Nico的空靈,或者北京「小娟與山谷裡的居民」、「吳虹飛和幸福大街樂隊」這些女性主唱民謠組合的柔韌,現在的她應該嚮往的是Patti Smith的決絕。在《頹圮花園》裡,她嘗試過顧城的詩〈許多時間,像煙〉,裡面有

「巨大的濺滿淚水的黎明

無色,無害的黑夜的淚水

我知道,他們還在說昨天

他們在說

子彈擊中了銅盤」

〈許多時間,像煙〉

https://www.youtube.com/watch?v=8aTXtZeghWo

這樣歷史異代卻同時的疼痛。有吳俞萱的詩〈假面遊行〉,裡面有

「混入

遊行隊伍

與我義憤且憂傷地

手舞足蹈」

〈假面遊行〉

https://www.youtube.com/watch?v=eGxf2cE4_TI

這樣對集體運動中個體自主的反思。

之後她還經歷了把夏宇(非李格弟)的詩〈擁抱〉改編,直接參與了台北國際詩歌節的《歌詩專輯-測量 擁抱 或撫摸》,裡面有

「突然是看見

混淆叫做房間

漏像海岸線

身體是流沙詩是冰塊

貓輕微但水鳥是時間」

夏宇、王榆鈞〈擁抱〉

https://www.youtube.com/watch?v=dhbM01ildyk

這種對自由的徹底體驗。

終於來到最新專輯《原始的嚮往》,黃思農寫的〈沈默的左手〉與羅紓筠寫的〈媽媽請不要擔心〉都叫人耳前一亮。因為她從抒情回歸到民謠最本質的敘事形式中去,〈沈默的左手〉有這樣的抽離:

「一個越南工人逃亡在末路的異鄉

九顆子彈射在他的身上

一群小孩向變裝的街邊皇后丟石頭

一個遊民對著他們咆哮

我想我看見

你在夢中看一場表演

等待、專心,一切如此美好

你不知道你也在這首歌裡

外面好冷,下著雨,我感覺自己像一個歌手」

〈沈默的左手〉

https://www.youtube.com/watch?v=MJqI35Wd8I8

像一個歌手,而不是「是一個歌手」,這是典型Bob Dylan式的反向偽裝,反諷著前列的Bob Dylan式的眾生相。跟太陽花運動有關的〈媽媽請不要擔心〉固然也讓人想起Bob Dylan的It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding),然而裡面:

「前天我提著吉他想走進去

警察說『不行,吉他裝了鋼絃,這裡不能帶武器』

我背著烏克麗麗想走進去(它是尼龍絃總行了吧?)

警察說『不行,烏克麗麗的旋鈕是金屬的,這裡不能帶武器』

我甚麼都沒帶的想走進去

警察說『不行,你的頭腦太銳利,你的腦子就是武器』

我問:『為什麼那些大人平常可以進去?』

警察說:『因為那些在這裡上班的大人,頭裡都沒有裝東西』」

〈媽媽請不要擔心〉

https://www.youtube.com/watch?v=ZJmUjR9d9f0

這種新世代的冷幽默又比Dylan更直接。

此外,這張專輯裡還有改編日本詩人谷川俊太郎的《活著》與改編台灣詩人鴻鴻的《暴民之歌》,後者之凌厲自不待言,正如我曾寫的評論《反反詩》所說,鴻鴻「不斷挑戰著詩的介入程度,與一切反詩的元素短兵相接、或者水乳相交,險象環生。這反詩的元素出現在自身時,它們成了一種強悍的疫苗,抵擋這外界那些真正反詩、反人類的事物。」這會不會又是王榆鈞今天在香港所見所想所唱?

這次王榆鈞應香港國際攝影節之邀請,於本月來港擔任「新一代影像創作者育成計劃2019」駐留藝術家,與香港十位攝影新晉、音樂人許敖山和詩人飲江交流碰撞創意,是一個無論對歌者還是對詩都很有挑戰性的機會。我不禁想在香港如此的大時代傾覆起落的背景之前,從布萊希特到飲江,王榆鈞能聽到怎樣相類的聲音?

尤其是飲江叔叔的那些日常悲劇、非常喜劇,當中蘊涵的如空氣般自如包圍詩人的宗教感,如童話般莞爾一笑誘惑詩人的命運遊戲,這都是香港特有的歷史積澱而來的詩意。如何與一個台灣的青年創作女歌手的世界產生共鳴呢?這都是我滿懷期待的。

不過,在這之前,早在2014年〈暴風中心,安靜〉裡,王榆鈞已經與香港詩人合作過,那是她唱出的游靜改編的Tom Topor〈神經病〉裡的句子:

「你以為你把愛字運轉如飛碟,我們就都可以溫暖活潑了。不,對於某些人來說,他們愛你愛到他們的愛是一枝槍一直轟炸入你腦袋,他們愛你愛到你一直走入醫院⋯⋯」

這首歌,今天在香港聽又是另一番滋味了。

對王榆鈞的音樂感興趣的朋友,不妨去聽聽她的音樂會和講座:

15.11.2019(五)燦爛時光──王榆鈞音樂會

https://hkipf.org.hk/zh/events/a-beautiful-time-concert-by-wang-yu-jun/

19.11.2019(二) 王榆鈞談影像、聲音和音樂

https://hkipf.org.hk/zh/events/wang-yu-jun-on-sight-sound-and-music/