【邱剛健小輯】他在影劇詩之間徘徊蕩漾

評論 | by 羅卡 | 2018-09-22

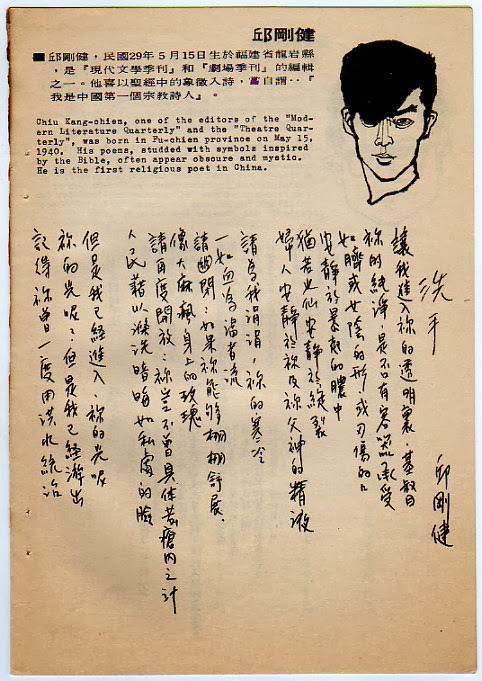

照片由趙向陽提供。

六十年代台灣時期,對美和信仰觀念的試行

邱剛健最早發表的劇作是《我父之家》(《現代文學》第15期,1962 )。山林邊緣一所鄉村別墅內,躺著病成植物人的父親,虔誠孝順的女兒每天來為他洗滌潔淨,屋中還有個怕事又愛理人閒事的女僕,一個瞎眼的無所事事的老僕人。山上不時傳來工人伐木聲。不知從哪天起,工場老闆對女兒入以游詞,要帶她進入森林、參觀他們的營地,那裡有小河淌水、鳥語葉聲的美景;女兒由不為所動轉而心動,離開死氣沉沉的房間走進森林。某天再回來,她告訴父親在去過森林後竟像獲得神的啟示那樣充滿信心和喜悅,以致想要帶父親到河邊去受洗治病。她說出自己在林中持斧「伐入樹肉」、脫光衣服奔跑的狂喜,此時才發覺父在聆聽間心跳停頓而死,女兒驚歎:「噢噢,我殺死你了,我殺死你了。」之後完場。

全劇一景八場,佈景不變,只變換日夜景燈光和躺著父親的病床擺放位置。戲劇動作在少女追求美好的理想、世俗生活的喜樂卻受著倫理規範的壓抑中展開。1961年邱在藝專影劇科畢業,接著服兵役二年,此劇很可能是在嚴厲而單調的軍訓生活中寫成。邱把整個戲劇情景放置在充滿壓抑的封閉的環境裡;父親瀕死、母親幽靈在監視著,女兒卻在男人甜言蜜語下春心躍動,戲劇性逐步升級;女兒在森林美景中徜徉身心釋放,是屬靈的喜悅,還是神對她的試探?戲就在她不知所措中結束。此劇發表後不知在台灣有無演出,邱去世後,2015年12月6日香港話劇團以「讀戲劇場」形式(演員不上舞台、坐著純讀台詞)排演,我仍被那張馳有度的節奏、詩化而有想像力的台詞吸引著。邱剛健的少作已然顯出他對西方戲劇的理解和成績不俗的實踐,而他對現實生存中父權的腐敗、倫理規條的壓抑和對神的信仰與懷疑,則活現紙上。1963年發表的獨幕劇《先知》更顯出他對宗教的懷疑,滿口道理的男人向女人大談信仰,對女人不斷訓示警戒,態度跡近誘騙,他把宣揚神的假先知給寫成疑似色情狂(註1)。

1963年至 1964年,邱在夏威夷大學中西文化中心攻讀戲劇,期間開始把詩作寄回台灣《現代文學》發表,刊出的四首〈以馬內利〉、〈神、讓我們一齊來禱告〉、〈瑪利亞〉、〈拋棄〉都充滿著宗教情操:對神的追求與敬畏,同時深表懷疑。他把十字架犧牲、神的試探和憤怒以及煉獄,寫得意象恐怖、聯想飛動,用上潮水、烈火;汨流的血,肌、膚、肉、骨,油膏、沒藥;鐵鏽的咒語、貞女的眼波,缺腿的木偶、堅貞的磐石;爬滿絲藻的雙乳、塵封的子宮、花似的胯間;大麻瘋、嬰兒、處女、強暴;不萎的薔薇、靜止的舞蹈等相生相剋的意象,不少是出自聖經的詞語。信仰、懷疑、敬畏、恐懼之情交集,美與醜、聖潔與污穢、粗暴與溫柔並置;這多少透露了他留學時期受西方現代思潮衝擊後對美和信仰觀念的改變,從而質疑舊的價值觀,對新觀念有所追求但尚無法把握,文字和思想都陷於曖昧迷惘。

邱剛健回台後就決定和友好創辦《劇場》季刊,繼續其追求興趣。其實,《劇場》季刊起初並非那麼前衛反叛,最初三期刊登的影劇翻譯劇本和評論有古典的、近代的和當代的,多是有了定評的大師之作。1965年他導演的《等待果陀》在台灣是得未曾有的「前衛性」演出,形式手法上仍遵循西方小劇場的一套,只是一次試行的習作;反而他的實驗短片《疏離》(1965)更有原創性,對傳統的反叛意圖明顯。影片文本由男主角對神的想像開始;他一邊擠壓毛蟲一邊祈求上帝現身顯靈,跟著進行自瀆,同時打出字幕:「他說。上帝。他說。上帝。」重複數百次,你可以理解為邱因上帝不在而自行求取另一種超升,也可以理解為不惜瀆神以詰問其存在。之後主角想要「飛到父神那裡」,卻被汽車衝過來撞倒彈上水泥電桿三次而死;順序出現十一張各種人做釘十字架狀態的照片,出字幕:「我:諸神。」至此影片完。

看過影片放映的人很少(據說私底下放映過一兩次),我們目前得見的僅有影片的文本《疏離的註腳》和十幀劇照,可以感知的只是邱的創意和對神聖模棱兩可的態度。1966年台北「現代詩展」中,黃華成以洗手盤放木椅上,邱剛健的詩 〈洗手〉貼在椅背。〈洗手〉像是《疏離》的延續,仍然是祈求神的顯現不可得而詰問祂的存在,仍然想把性行為、性想像超升為對救贖的懷疑和追尋;只是用文字替換了影像。聖∕性意象的並排對比更大膽強烈:容器、女陰;綻放的水仙、刃傷的口、大麻瘋身上舒展的玫瑰;父神的精液、瘡內之汁、如私處的臉。結語「我已經進入,祢的光呢∕祢的光呢?但是我已經游出」,輕柔而精準有力,觸發詩性的聯想。

邱六十年代發表的詩僅十篇,劇作更少,只有兩部,實驗電影的劇本∕故事大綱則有兩個,但從中可以看到,三種創作他都講究文字、著重以文字營造意象。詩作不是一般的抒情言志,而是相當曲折的情緒和意象的表演,往往細緻地描寫動作、時空的流動,「志」明與否反而不重要。他的戲劇、電影創作方法也彷彿如此,是文字意象的具體化(經由人體、物體、影像)和連續化,把人物形象、動作,人和時間空間的關聯與進展,盡量細緻地寫出來;而他對宗教信仰的懷疑、對人性和神性的糾纏與對性意象的描繪,成為他六十年代台灣時期戲劇、電影、詩、小說創作上共有的特色。

〈洗手〉,邱剛健詩作。原刊於《現代文學》雜誌第23期。

黃華成的現成物作品,於1966年大台北畫派舉辦的「現代詩展」中展出,因於原場地西門町圓環、替代場地台大傅鐘前皆被驅趕,後於附近空地擺放。椅背上貼著邱剛健的詩作〈洗手〉。

肉身的狂暴和溫柔,恆存於構建他和他所構建的世界

有趣又奇怪的是,邱離開台灣進入香港電影界後,其劇作的「前衛性」不再明顯,卻在詩作中變本加厲。以下,我嘗試探討他繼後的電影劇作和詩作如何款曲互通,他如何在劇、影和詩之間徘徊蕩漾,並推測這和他所處的環境有關係。我必須聲明,本文純是一些主觀感知,志在和讀者分享其中樂趣,而不是客觀的分析、學術的研究。

邱在1966年中應邵氏之聘,赴香港當編劇,他在信中說「我不是去邵氏的,我是去香港的。」當年台灣不少文藝青年都耐不住那壓抑氣候要往外跑,邱明知邵氏不易適應也要來,是急於轉換環境。邱住在邵氏清水灣的宿舍,有固定收入,「一年寫四個劇本,每個三千港元,即使未寫起也可以拿一千元月薪」,生活和心情趨於安定。起初一年,他寫出又拍成的劇本很少,到第二年、劇本已為導演如岳楓、陶秦、張徹所樂用,源源而出。他邵氏時期的作品已有不少評論,其中佳作如《愛奴》、《死角》、《大決鬥》更不斷有人研究,此處我不再細說。邵氏在六十年代拍製大量的武俠片、驚險動作片,邱寫出的劇本幾乎全是這兩個類型,「凶暴」、「死亡」是其不可或缺的成分乃至主題;自此邱對凶暴和死亡的情境、意象有反覆多樣的描繪,這點礙於大公司的形格勢禁,自難有稱心如意的發揮,卻在他的詩作中大放異采。

邱對死亡最早留有印象可能是1948年在故鄉鼓浪嶼的一次經歷,這間接記述在他晚年的詩〈小學〉中,註明是1948鼓浪嶼。詩裡寫小學二年級生好奇地想看一名逃亡難民昨夜上吊的屍體,攀上空屋的窗口探頭進去看,「死亡第一次在一間屋子裡向他吐出陰涼的舌頭。」邱當年八歲,正是唸小學的年齡,這段很可能是他目擊或耳聞的印象,在記憶中化作詩情。他在訪談中透露,1949年共黨佔領廈門前一天,他隨父母姊妹乘船逃難到香港,中途遭炮轟,死了幾個人;他們在港停留數月,母親在台灣找到工作,全家移居台灣;此後他很少談及童年、少年在台的生活。但我想,經歷過白色恐怖時期、1956年的金門馬祖炮戰和兩年的軍中生活,他的成長過程一直受著戰亂的威脅,他對凶暴、死亡留有深刻印象是完全可以理解的。

邱來港第二年香港爆發大暴動,市民受傷及致死的新聞圖像無日無之。六十年代末七十年代初,越戰不斷升級,電視不斷出現平民受傷流血逃難、集體被屠殺和越共被處決的新聞。邱的詩作遲至1969年7月才陸續發表,到1972年3月在香港刊物發表的目前找到共19首;其中,寫流血、殺戮、戰爭、革命、死亡的恐怖意象,夾雜著或結合著慾望、情愛和性愛的暴烈或溫柔的描繪,就有13首。1970年,邱在邵氏有機會當上導演,接連兩部片《我為情狂》、《乾坤大醉俠》都在開拍後不久被公司叫停,但仍留下當編劇直到1973年離開;這段期間他的創作,無論是導演、編劇、詩作都環繞著性愛與死亡、暴力與柔情這些母題。《我》片據說是因為性愛場面太新奇激烈,在拍攝中途引來非議而停拍;但1972年楚原用邱的劇本拍成《愛奴》,有著同樣性愛的大膽場面和性虐待、死之吻這種性與暴、愛與死交融的影像,卻能通過公司上層和電檢,達到票房和評論上的成功。邱在邵氏難得遇到像楚原那樣識才善用的導演,要到八十年代香港新浪潮大興,他的才華得到新一代導演許鞍華、譚家明、唐基明、關錦鵬、區丁平等人欣賞,才大獲發揮。

在邵氏不得志的1970至72年間,邱的詩興再勃發,寫下的詩意象奇詭、感性銳利且趨於極端,似乎是創意不為電影所用便轉而表現於文字,在詩作中任意發揮。他的書寫往往是把狂暴與溫柔、美與醜並置,營造出怪誕又富戲劇性的意象,且能表情達意。比方,〈給母親的第一首詩〉以打開舊冰箱的肉櫃子拿出母親的肝腸吃掉,喻指無私奉獻的「血淋淋的母愛」;尾三句:「我應該煮熟吃 還是半生熟吃?∕不要叫我生吃。」則道出母命難違又難從的兩難。如〈鎗斃〉把鎗決行刑的場景幻化為同性愛行為場景:「他突然想成為他身後的牆∕平分這庭院之美。∕排鎗齊放。」、「有人拆掉牆∕不要伸手摸我。∕打破磚頭∕這是我的肉∕刮光青苔∕我的拉鍊已經拉起。」意象奇詭而富戲劇性;把殺幻化為愛,正是當年流行的口號「做愛、不要戰爭!」的詩意回響。再如〈一個男人突然衝向開來的車子〉,細致描繪男人以「一百公尺十三秒」奔跑、迎頭撞向「時速七十英里」的汽車,而致頭髮塗牆、鞋子眼鏡手錶漿腦塗地,還寫到「他的肉、他的指甲他的牙齒他的痣」,尾句卻是「為他所愛的人∕我記下一些具體的東西」。情景由客觀的殘酷現實、超現實,忽然轉為主觀的人間有情,然後剎停,時空動作描寫具體緊湊得一如電影場面。

邱剛健這樣的美學觀很可能是受到西方「殘酷劇場」的影響,以殘酷、極端、可怕的形象挑激受眾做形表下更深刻的思考。當然,這是一種勇氣可嘉的藝術實驗,能起到多少知性的衝激很難說,尤其在文化藝術教育很保守壓抑的港台六七十年代。邱剛健當然明白他處身的環境,因而電影劇作有所收斂,不若詩作的狂放,但他堅持創新求變,在電影界一遇上機緣就做更勇敢的嘗試。離開邵氏後的五年,他在台、港、新加坡之間奔波謀生,很難找到好機緣,直到許鞍華請他改寫《胡越的故事》(1981)劇本,他於十八天內完成任務,如有神助又滿有神采;隨後再度被許導演委以重任,讓他重頭寫過《投奔怒海》(1982),劇本費時幾近一年,許沒有修改,拍成新浪潮首部國際揚名之作。邱和許都不想把影片打造成「史詩」,而是細緻描繪在嚴峻的生存環境下人間的苦難和愛;日籍記者目睹北越的殘酷現實後信仰轉變,最後冒死救助兩小姊弟逃出生天,自己卻中鎗而全身著火,令人聯想到自焚的越南僧人;還有飽經苦難而厭棄殺戮以致懷疑主義信仰的阮主任;歷盡滄桑的酒吧夫人,以煙酒咖啡麻醉自己,但良心尚未麻木,是回應邱詩句「革命和愛我都不敢投入」的人物形象。影片在殘酷、悲傷中帶有絲絲浪漫和情慾,而死亡的描寫經過意象化給提升到詩的高度。

此後新浪潮導演爭相邀寫劇本,而邱在八十年代中和導演關錦鵬、編劇黎傑、秦天南的合作可謂得心應手,佳作如《唐朝豪放女》、《地下情》、《夢中人》、《胭脂扣》、《人在紐約》、《阮玲玉》源源而出,亦引出不少精采的評論和研討。比方喬奕思在《異色經典——邱剛健電影劇本選集》(香港:三聯書店,2018)的《地下情》(1986)劇本導讀中,指點出男女主角梁朝偉、溫碧霞的相戀由「疏離的濕吻」開始,而一直以此定調;劇中的性愛、懷孕、墮胎都通過食物(白米、豬肚雞)的比興意象作出喻寫,而相關的對白亦滲進邱喜愛的詩化語言:「我今晚要和你做十次,做完再做十次,然後再做十次……」(對照邱的詩句「字和肉我都不能控制」);探長周潤發正是「革命和愛我都不敢投入」那樣的人物,但和邱一樣愛觀察人情世故又旁觀者清。尾場梁朝偉和垂死的探長床前對話,說的不是安慰問候,而是「錢、屍體、做愛、墮胎」;喬認為在邱的藝術世界中,肉身是不能擺脫的,恆存於他的電影和詩的話題中。

邱剛健《唐朝綺麗男》工作照:製片杜又陵(左)、導演邱剛健(右),照片由沈聖德提供。

影像高度的詩化語言,至此成為絕唱

以上我都同意,我想補充的是,《地下情》接近詩而遠於戲劇的作法:不用情節結構而跟隨人物的心理情緒蕩漾流淌,一如寫詩般心隨意轉。這在邱的電影創作中幾乎是僅有的一次,也是成績最獨特優異的一次。邱多次提到這是他最滿意之作,我想這是因為最能表現他的詩人本色。《胭脂扣》(1988)改編原著創新之處在於刪減恐怖成分而加強浪漫詩意,把女鬼寫得更像女人;男女在歌聲中初相遇,眉目傳情,他寫得性感浪漫;兩人吸鴉片服毒情死,則有如床第纏綿做愛;邱把情慾的抑隱、死亡和性愛交纏的意象提升到詩的高度。《阮玲玉》(1992)寫三十年代上海聯華影人和扮演者香港影人之間的對比,時而入戲,時而跳出戲外討論反省,用的是布萊希特史詩劇場的間離手法(註2),但敍事更多重:有阮玲玉的身世和一眾影人朋友的故事,有關錦鵬和一眾演員拍攝現場的故事,和演員在故事之外對故事的看法。

劉嶔在《異色經典》內對《阮玲玉》劇本風格有非常細緻的分析研究,值得細讀。本片是邱剛健、關錦鵬最具野心的合作,以阮玲玉為中心寫照當年中國的影史和影人,去想像他們當年的工作和友誼關係,拿來對比當今香港演員的工作狀況和感想,進而反思電影媒界的作用,乃至藝術的真實性。他們為此建構出相當複雜的敍事形式,不惜犧牲掉部分賣座的可能。其時邱關二人最是意氣風發,才有條件集合大量資金和名演員做如此大規模的實驗。這也是兩人最後一次成功的合作,彷彿是場全身投入的「絕唱」。

至於《人在紐約》(1990),關和邱一早同意了故事,其時邱正籌備舉家移民紐約,多次來回港紐,期間斷續地在寫本片劇本。開拍後不久,關才覺得劇本不太合適,兩人意見不合,邱一怒而去,關就請名作家阿城來改寫。邱的人物設計和若干場面、情節雖給保留下來,但寫法已大有不同。比較完成的影片和邱的原劇本,可見邱作戲劇性更強烈:三個女人的心境和與環境的關係寫得更詳細,她們之間的友誼和衝突以至男女關係都寫得比影片明顯露骨許多;對外國人歧視的強烈反應和在異地反而高漲起來的愛慾描寫,都給刪去了;台灣魯男子的出現和三個女人周旋這條線,幾乎全給簡化了。要言之,原本相當狂放多姿的《人在紐約》,經改寫後變得含蓄壓抑,藝術風格轉向內斂,色彩也平淡下來,一如彩色攝影給壓低到接近黑白。這是當年關導想要的風格,也很難說那個更好,但原先的劇本更能表達邱剛健在移民前的迷惘以至迷亂的切身感受;一反以往的冷靜觀察、娓娓道來,像是把他在香港、台灣累積的生活體察和對紐約的印象一下子都抖出來了。戲劇場景和男女關係有著急激的變化,三個女人的情緒也變幻無常,也許《人在紐約》不算是邱的佳作,卻是他最個人化、最情緒化的作品。

邱剛健在八九十年代的香港影壇能夠獨樹一幟,成為編劇界的「宗師」,我想是歸功於他在詩、戲劇、電影三方面的修養,比起同期崛起的新秀導演人生和藝術經驗都要成熟,因而能說服他們,而不是被導演所駕御。他堅持劇本要寫得形象化,細讀文本如在腦中看到電影;而他的劇本也確是寫得細緻具體,給予導演在創作的執行上很多啟導和方便。然而在新導演紛紛成名成熟的九十年代,邱愈來愈難找到能如此合作的伙伴,以致移居紐約十年,多個拍攝計劃都不成功,他也未有寫出一個完整的劇本。

《人在紐約》是邱原創劇本的最後一部。同期邱在台灣拍製的《阿嬰》(1993)是以《羅生門》為藍本;《阮玲玉》有大量歷史資料和焦雄屏寫的故事做為參考,得按著阮玲玉的生平去寫;2004年邱在北京寫的《寶劍太子》則是改編莎劇《哈姆雷特》,並給別人大幅改寫拍成《夜宴》;其它晚年的電影和電視劇本要不是改寫別人的,就是給別人改寫。他和關錦鵬籌劃的《胭脂雙扣》有了劇本卻找不到資金拍製。九十年代他還有《人在紐約》、《阮玲玉》和《阿嬰》這些作品,新紀元移居北京後已無代表作,無疑是頗不得志的。

《美與狂——邱剛健的戲劇‧詩‧電影》,香港:三聯書店,2014。

終在字和肉之間,找到現代的軀體

邱在1985年和我的訪談中曾自道:「我愈來愈覺得自己生活與思想上的矛盾……創作上我喜歡不斷地求新求變,追求強烈與冒險,但生活上我追求安穩和舒適,不想有甚麼風險。」在紐約生活十年,經歷喪妻之痛後閉門讀古書,他的創作觀和青年時的急激「求新求變」自會有所不同。邱移居北京後,我和他見面交談較多、覺得他人顯得平和了,對東方傳統價值關懷多了,也許生活和思想上的矛盾有較好的化解。從他晚年和劉大任的通信討論創作(參見《美與狂——邱剛健的戲劇‧詩‧電影》,香港:三聯書店,2014),可以看出他對唐宋詩人的仰慕,對日本「枯山水」和禪宗的欣賞,對西方的現代和當代作品仍滿有興趣,但工作迫人,閱讀的時間不多了。他自稱有興趣的不是精神和形式,而是實體;不是一木一石的禪趣,而是木和石的「筋肉」,這和他一向追求把握實體:「字和肉我都不能控制∕桌子的肉∕椅子的肉∕香煙的肉」是一致的(註3)。給劉大任的信中他提過:「我自己是全盤西化我的 『中國才情』。」似是苦於要為自己的中國情懷尋找具體的當代表現。

2000年後港台、大陸的電影市場起了急激變化,邱要找到合適的具體影像表現很不容易。他不能不以改寫別人的影視劇本為業,也難以像高峰時那樣爭取到對劇本的控制權,得以堅持作品的完整獨特性。然而他的中國才情卻轉移到詩中盡情的表現。2011年,他收錄2003年至2011年在北京寫的一百多首詩作,集結成首本詩集《亡妻,Z,和雜念》(台北:赤粒藝術)。他對亡妻的記憶常以幽靈和肉身在詩想中出現,直至認識後來成為他妻子的趙女士Z,才逐漸沖淡詩中的孤寂恐怖死亡,似是Z為他帶來光和溫暖:「你身上的光一直延長到太陽那裡」。有不少詩是寫他和她同遊以及同居之樂,也有讀唐宋詩詞的啟發和應和,探訪舊友新知和觀看其作品的感觸,遊覽中國山川和徘徊在北京古城街道胡同的感慨。他的「中國才情」在字和肉之間徘徊蕩漾,苦苦尋找到現代的軀體,終得以留存紙上。

《再淫蕩出發的時候》(新北市:蜃樓,2014)是邱剛健的另一本詩集,是他去世後台灣友人從他2011年至2013年的詩作中再選出約八十首編成的小書。體積雖小,卻盛載著晚年邱剛健創作生命的強大能量。他重新得到愛情滋潤,而工作上也得到一個好伙伴;體內的Libido 精力暢流,生之慾和創作慾在晚年竟旺盛起來,正是浪子詩人再出發「獵艷」的時候。此中,邱以精美的文字、奇特的節奏、怪誕的意象,再行演繹他一向關注而滿有心得的母題:情慾、性愛、信仰、死亡;熱切地追求「伊人」:有時是藝術理想的化身,有時是善變的女人;通篇凝聚著肉和血、苦難和喜悅。

晚年的邱剛健更追求文字的精練,字字手書,然後給趙女士打字輸入,再打印細讀,每首詩都反覆吟誦改寫,即使一封電郵也不輕易放過。死前他在病床上仍寫作不斷,仍在燃燒生存和創作的慾望,直到成為灰燼。我又記起和他在北京的路旁小店喝咖啡、抽香煙那無言的時刻,似在靜觀世情又像在尋章覓句。輕煙繚繞化作他畢生喜愛、苦苦尋找的字和肉,留給我們恆久的觀賞和嘴嚼的樂趣。願他安息。

【註腳】

註1(原文編按):邱剛健1963年發表的獨幕劇《先知》,乃指邱當時在《現代文學》季刊發表的劇本。而1965年《劇場》季刊第一次舞台劇演出所上演的黃華成《先知》,則為同名劇作,內容是一對觀賞著舞台劇的夫妻之間的對話。兩個人一面看戲,一面為了瑣碎的事情爭吵;先生喋喋不休地叨唸著日常生活中的抑鬱不滿,愈說愈激動,最後眼眶充盈著淚水,高聲喊叫:「我是先知!」,這時候幕突然落下,結束全劇。

註2(原文編按):布萊希特(Bertolt Brecht)於1935年至莫斯科觀賞梅蘭芳京劇,深受中國戲曲「程式化手段」影響,提出「疏離效果」(德文:Verfremdungseffekt)劇場美學。演員可以演到一半跳出自己的角色跟觀眾互動,當觀眾試著投入進戲劇狀態時,會因立刻認知的假的事實而「疏離自己的情感投射」。這種效果被布萊希特視為理性批判的一部分,在歐陸二戰的時代氛圍下,布萊希特的「史詩劇場」(Epic Theatre)即為政治空間,藉由疏離效果使觀眾開展思維辯證,走出劇場改造世界。

註3:原詩為〈無題〉:

字和肉我都不能控制

桌子的肉

椅子的肉

香煙的肉

她躺在東西和東西的動靜之間

翹起一條腿

問我一個字

愛和革命我都不敢投入

誰推我一把

伸出一隻手

給我一枝鎗

我走在城市和城市的遊擊之間

尋找一個人

殺死一隻鳥

——《70年代》雙周刊第19期,1971年3月。

_______________________________________________________________________________________________________________________

(編按︰本文原刊於台灣清華大學藝術中心邱剛健專題影展手冊《浪與浪搖幌.邱剛健》,清華大學出版社2018年10月出版;承蒙台灣清華大學藝術中心惠允轉載。)

浪與浪搖幌——邱剛健專題影展

時間︰2018年10月11日至11月22日

地點︰(台灣)清華大學圖書館、合勤演藝廳、蘇格貓底咖啡屋

主辦︰(台灣)清華大學藝術中心

網址︰nthuartscenter.staging.z72.io/#/events/page/260

「浪與浪搖幌」取自邱剛健詩,以「搖幌」述寫其生命移動,於廈門鼓浪嶼、台灣、香港、紐約、北京之間,一生漂泊,搖幌以終,造就不合時宜、前衛獨特形象。

邱剛健(1940-2013),編劇、導演、詩人。26歲赴香港電影界發展,跨走兩岸三地,以《投奔怒海》、《胭脂扣》、《阮玲玉》奠定華語電影編劇大家地位;執導電影《唐朝綺麗男》與《阿嬰》,樹立異色典範。性與死亡為其創作母題,電影與詩作皆然。專題規劃電影放映、展覽、講座與表演,呈現邱剛健複雜厚深的藝術成就。