【無形・一句到尾】還不夠絕望,尚可更絕望

如果要問我在割裂閃縮的日子學會了什麼,我想我會回答:誠實。

但到了後來,我才悻悻發覺,我並沒有在演唱會之前期待聽到《絕》。擠身紅館山腳座位三數小時,海馬體竟也沒勾起任何歌詞。單曲循環的黃昏並不很遠,但循環既不綿長,也就像許多細碎的流浪,終究一首接一首,在城市的不可測中,行行重行行。那是我聽說的,人來人往。

「可能我不夠誠實」成為唯一的剖白。那麼刻意過好每天,那麼刻意選擇那首不得已一再循環播放的《絕》,而我無法馬上記得歌詞。取而代之,我總是記得那些名字,我一氣呵成強行殖民原曲,留下一個個遺民般的名字。

將宇宙冷壓至玻璃瓶裏的咖啡,人類歷史就是饑渴者倒轉瓶身伸長舌頭,也無法舔舐乾淨的一滴。但趕寫大學畢業論文那半年距今,堵塞無數墨綠色體物,儼如一家家星巴克咖啡連鎖店,我沒可能再走進去。不過兩年。一些佈滿雜訊顆粒的菲林,一些酩酊的嚎哭,軀幹擠擁出肉麻,殘留煙蒂的煙圈拖沓讀書會的光暈,醺了一瓶接一瓶威士忌可樂,萬子筒子索子番子迄今未摸得清楚——十隻手指頭早就在麻雀枱上磨蹭出粗糙的繭,等待哺育天光前的狼人。

脈絡在記憶一端毫無用處,很久以前,我便懂得把過去現在未來,搓成一團無法摺出百合的A4紙球,往辦公室的紙簍裏丟。無法摺成的花,也無法獻給無法接收的人。兩年前我蹲在馬路旁,用一張接一張印上歌詞的A4紙,摺了一朵接一朵百合。出發的人那晚沒有歸來,我翌天登上往歐洲的飛機。

時間會走,情緒也一樣。所以我重遊故地,卻只能辨認到變異的氣味。以一堆接一堆玩笑留下我們的名字,最後只有我留下來。當傅珮嘉的歌聲迴盪,鑽入耳蝸的卻是土炮式男女合唱錄音,一遍又一遍吟誦在那房間出現過又離開的人們。一切都私密如情歌,又公共如情歌,流行着關乎同時超乎愛情的隱喻。青春應該是個亙古的符號,它屬於群眾,四人成群,至二百萬零一人不等。然後,城市衰老,青春一若命定枯萎,每日以凋零姿勢呈堂。

自從臉書推出動態回顧,我幾近每天都要一窺多少淡忘的個人歷史,把鐵針往曾經的傷口上戳。不癢不痛,即使痛也與鐵針無關。三年前我為詩人訃聞、巴士鐵針、文獎文集擅改作品等事,義憤難平,罵了句:「個世界痴X咗線。」今天讀來,那陣時真的不知道,個世界未夠癲,可現在又未必寧願滯留在彼處,叫時間終止。每逢回顧,確實放鬆不少,至少相當清楚,三年後(若香港還有臉書)回望當下瘋癲,姑且能拈花一笑置之;然而曾經感受震撼與悲慟,又怎麼能一口否定或忽略,當刻觸動的絕望和痛?沒有最壞,只有更壞,意思是今天,委實比昨天再壞了些。明天會更壞——或許,有一絲可能——更好,都與今天無關。你都要活得過今天。只消讀讀黃碧雲在李智良《房間》序寫:「一旦毁壞,就無法回復原來的面貌⋯⋯傷痛無法撫平。既然美不可能,愛不可能,痊癒亦不可能。」懷抱如斯文學負離子,人才反倒得以鬆了口氣。

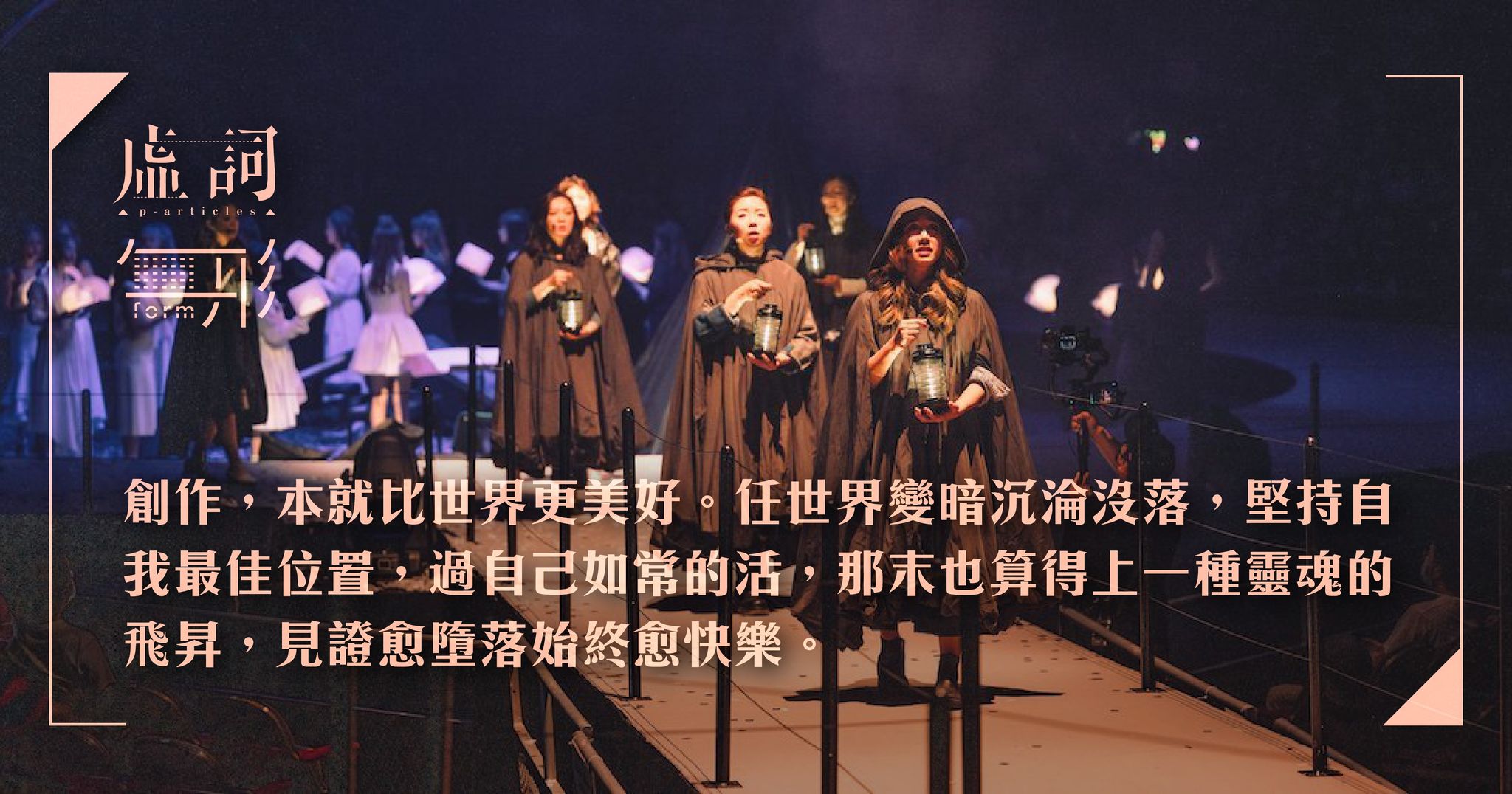

林日曦在二零一九年《細聲講悲但真》談「防禦性悲觀性樂觀」,先以悲觀抵禦心寒現實,再成就終極樂觀;二零二一年的我們,如何可以缺乏向死而生的覺悟?千頭萬緒,千言萬語,一瞬間交織碰撞。文字未必擊出什麼啟迪哲思,也不一定能安慰任何生靈,反正我仍舊信奉,創作不會令世界變得更好,也不需要。創作,本就比世界更美好。任世界變暗沉淪沒落,堅持自我最佳位置,過自己如常的活,那末也算得上一種靈魂的飛昇,見證愈墮落始終愈快樂。

在新聞宣布蘋果日報數天後出版最後一份報紙的那個黃昏,我赴約前去大學校舍旁那家即將結業的地中海餐廳。不再出現鐵針的巴士駛過吐露港,我一頭哉在玻璃窗上的薰衣草紫霞,雙目放空,單曲循環陳輝陽x女聲合唱版本的《絕》。聽着聽着,黃偉文的歌詞早如輕煙消散,剩下來的是一個接一個我筆下重新入詞的人名,當中有「可森」二字,原來是倒音,彷彿一闕歌詞,就是不協調的異托邦。逆行的隱喻。

晚餐過後,甫出餐廳,那句途經無數遍的句子再度攝去焦點。「因為生命的泉源在你那裏;在你的光中,我們才能看見光。」所有遺失的東西,將散落四周,一如既往。