【無形・鏡無限M(irror)+】圍爐夜話《單人床》 嘉俊︰白領小說港男,想做大娛樂家

專訪 | by 蘇麗真 | 2021-12-16

記憶像鐵軌一樣長,也可以像火車上的臥舖,像死後的棺木,像嘉俊筆下的一枚廢柴男主角發表的一人前偉論︰「最完美的人生就是登上一列沒有終站的火車,一直坐到老坐到死。」家徒四壁,一張單人床,唯有一條四腳蛇危牆相伴,這就是 20 x 12 厘米的小說《單人床》,八十後白領作家嘉俊的小小天地。在看新聞看得痛苦的年頭,嘉俊書寫旅行情愛、都市閑情,在平白而不失睿智的筆觸之間,道盡香港人的痴情、奴性和幽默。嘉俊說︰它不為驚天動地,只為博君一笑。

靡廢享樂 迷惘人生

說起《單人床》的構思,嘉俊先幽人一默︰「講出口可能會得罪人。」在女性主義及性別酷兒作品的大潮流下,他作為一個異性戀 South Asian man,生於斯長於斯,希望說的是平凡小港男失業失戀,在一個有如 RPG 遊戲的世界中四處闖蕩的故事。

《單人床》共十三章,以上班、失業為分界線,就像主角的一份人生履歷表,幾份工之間的空隙,想當然就是失業的日子,無事可為就「返鄉下」旅行。乍看被打亂的時序,似是呈現出主角的失序狀態,是否刻意?嘉俊形容,就像電影以「三個月後」畫面交代時間推移,章回上的日子也不過是虛詞,文本相對鬆散的敘事結構,給予讀者順手翻閱的隨意︰不由頭讀起也是可以。

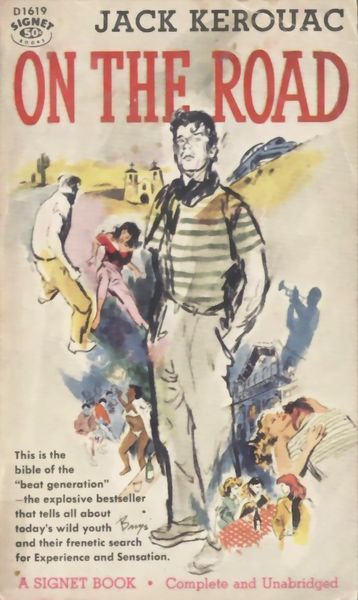

《On the Road》被視為描述戰後「垮掉的一代」的聖經,對上世紀六十年代嬉皮士運動和生活形態有著重大的影響。(《On the Road》書影)

嘉俊唸文科出身,高考讀文學和中史,飲小說的奶水大。金庸筆下放蕩不羈的令狐沖快意江湖,閑來把酒談歡,華山論劍,等一個任盈盈出現,從此退隱江湖。他讀過五十年代美國公路小說《On the Road》,見識到二戰後「垮掉的一代」(Beat Generation)傳奇人物 Jack Kerouac 和一班不安於世的瘋狂藝術家搭便車搞派對,在酒精、藥物和性愛間拉出一部放浪文學經典。

跟許多人一樣,嘉俊畢業後輾轉在商業機構任職,打工,他書寫的是大多數都市人在歷史夾縫中掙扎求存的一種迷惘人生:「一開始已經超級清楚要做咩,或者超級頹廢的都係少數,唔知自己想點嘅人先至係大多數。」《單人床》生於上班、旅行的流水作業之中,隱隱有一種浪蕩的、享樂主義的神韻,正如他在序言中聊以自慰,指出主角在歷史夾縫間的生存之道︰「最應該便是愉快地做愛,盡情地吃喝,然後再回去做愛。」

港人「返鄉下」 異國風情話

深藍色外套隨性地搭在肩上,literally 身穿白色襯衣,左襟插一支日本製黑色原子筆的嘉俊,令人聯想到第一人稱書寫的白領直男,會否帶有他的自我投射?他劈頭一句:「佢好廢」。主角寧願睡單人床上碌 Facebook,看 Pornhub,大概不會有恆心寫小說,「佢係大雄嚟。」大雄也非身無長物,相似的是他喜歡四處遊歷,一往情深。

嘉俊少時愛看金庸、《衛斯理》,至今還未忘記《紅樓夢》大觀園裡盡是情。小港男重情,惦念旅途上的種種萍水相逢,種種難以歸納的情感。扉頁的一抹港女 Tiffany Blue,令人聯想到主角在日本的一段艷遇,操大院官話的北京姑娘阿李,一襲帶著體香的湖水綠絲質睡裙,大呼「官人我要」,意態撩人,乾柴烈火卻止於唇邊,止於難以迴避的身份認同、中港矛盾之間。

主角說得很白︰「我對政治真的毫無興趣,除了做愛和吃飯稍稍會讓人興奮。」嘉俊自言對筆下人物寄予同情︰大時代中異鄉人們可以相擁取暖,卻無辦法一直風花雪月,就像羅密歐與茱麗葉,因蒙特鳩家族與卡布雷特家族的世仇,最後悲劇收場,「兩邊都控制唔到,小男女好可憐。」如果阿李收下把口,不就會成功民間外交?抑或來一場爽快的「hate-fuck」泯家仇,如何?「咁就唔會有衝突,就唔好睇。」儘管敘事者自稱討厭政治,最大的興趣是吃油甘魚壽司,上 Pornhub 和做愛;但活於壓抑的小說舞台,似乎也捺不住為城市的消亡致哀︰「敗一個百年建來的繁華鬧市,也只不過一年半載。」世上沒有甚麼會永垂不朽,無疾而終似乎才是一段又一段 holiday romance 最淒美的結局。

讀〈失業第二百一十六日〉,男主角在業已荒廢的西貢碼頭蹓躂,和台灣女生越洋通話,見面驟覺「那台妹又黑又肥,真的像隻豬一樣」,狠狠掛斷這段長達七、八年的線上幻想。嘉俊說穿了,主角跟絕大部分香港人一樣「嘴賤,但心地善良,講唔上陰毒,頂盡衰衰格格。」

很多香港人也難忘船頭尺(周潤發)跟 Jennifer(鍾楚紅)的紐約愛情故事,海邊漫步一幕,在嘉俊心頭佔有特別的位置。(《秋天的童話》劇照)

異地情緣以外,嘉俊筆鋒一轉,沾上幾分魔幻現實色彩。書寫親情的〈失業第一百八十日〉,是他在十三章之中最喜歡的故事。主角漂流到南美洲大陸烏拉圭的岸上,以《秋天的童話》作為引子:「原來鍾楚紅無講大話,每一隻海鷗都是水手死後的靈魂。」行船的亡父以一隻肥肥的海鷗現身,向遊子討煙討酒閒話家常。旅途上的離留沒有太多淚水,他只是拋下一句便拍翼飛走︰「返唔返香港都好,得閒打個電話俾你阿媽。」一種寡言男人的含蓄老派情感表達,讀完是一肚子空虛。現實中沒有那麼浪漫,嘉俊笑了笑︰「都係要多謝鍾楚紅。」

談到最喜歡的角色,竟然不是正妹,也不是「真.勇武」蒙古法律系飛仔札巴,而是辦公室超資深助理老黃。老黃上班會遲到,三點三又會去飲奶茶,買馬仔,六點鐘就準時閃人,老臣子捱了廿五年,職級都是「助理」。嘉俊說此奇人五官模糊,線條也清晰,隨處可見,感覺就像筆記簿上不經意的速寫(sketch)﹐但這種人的可貴之處,在於他可以將快樂感染身邊的氣場︰「所有嘢都睇得好開,無理過規條,亦好似唔會被人炒。」在壓抑的辦公室中活得自在、真誠,是他對廣大打工仔的一種期許。

都市人可以承受之輕

說到這裡,究竟這位拒絕亮相的神秘作者「嘉俊」是誰?在 0.6 秒之間,Google 搜出 28,800,000 項結果,有藝員、醫生、工程師、汽車美容公司等等。這個大眾到不行的名字,如果打風時一個招牌倒下,也不知會砸死幾個。

嘉俊指出《單人床》是簡單、平實的小說,如果筆名太過龍飛鳳舞,跟作品便會有太大落差,「嘉俊」倒像 Peter, Paul and Mary︰普通,卻有一種親切感。是筆名,還是真名?他的回答是「Both」,是虛是實,不太重要。

寫作就像一種修行,需要體力,需要時間。村上春樹晝夜創作及長跑,找到生命的餘裕與平衡。不過對於大部分香港文字工作者而言,縱橫職場同時保持筆耕,並不是一件易事。嘉俊有八字心法:「心情平靜,生活穩定」。他努力遵循一種早睡早起的規律生活,清晨六時起床,寫兩小時便擱筆。《單人床》作為嘉俊估算為 50,000 字以下的小說,每章千餘字左右,是他量力而為的理性表現,也道出了香港人身兼正職,業餘創作小說的難。

白領生活朝九晚六,擠地鐵既要維持身體平衡和社交距離,少有閱讀空間。書太厚,容易誤墮「枕頭書」之列,不便捧上手閱讀,嘉俊希望面向的讀者群是「返工好辛苦,收工想搵啲娛樂嘅人」,況且勁敵當前︰「一本小說同一套 Netflix 放在面前,可能會揀《魷魚遊戲》,都唔願意去睇書。」又例如一些中學讀理科,大學讀商科投身職場的讀者,「真係『零』文學訓練,自覺同文學格格不入,但如果同佢哋講係棟篤笑,可能就會有興趣睇下。」是故不足200克的小書,是任何人均可一手捧起的輕盈,是遷就作者寫作習慣和讀者閱讀需要,二合一的輕。

嘉俊續說,悲劇當道的 2021 年,平時吃慣大茶飯的香港人,需要更多飯後甜點,例如《試當真》,中和港式生活的苦澀。《單人床》希望為看官提供小故事,大娛樂︰「做唔到醫生,唯有做下小丑。」看過顧西蒙的《周日牀上》,別過紙醉金迷的八十年代,我哋呢班打工仔,馬照跑,舞照跳以後,終歸要回到單人床上,獨自享受最安穩的狀態︰「最緊要睇得開開心心,舒舒服服。」