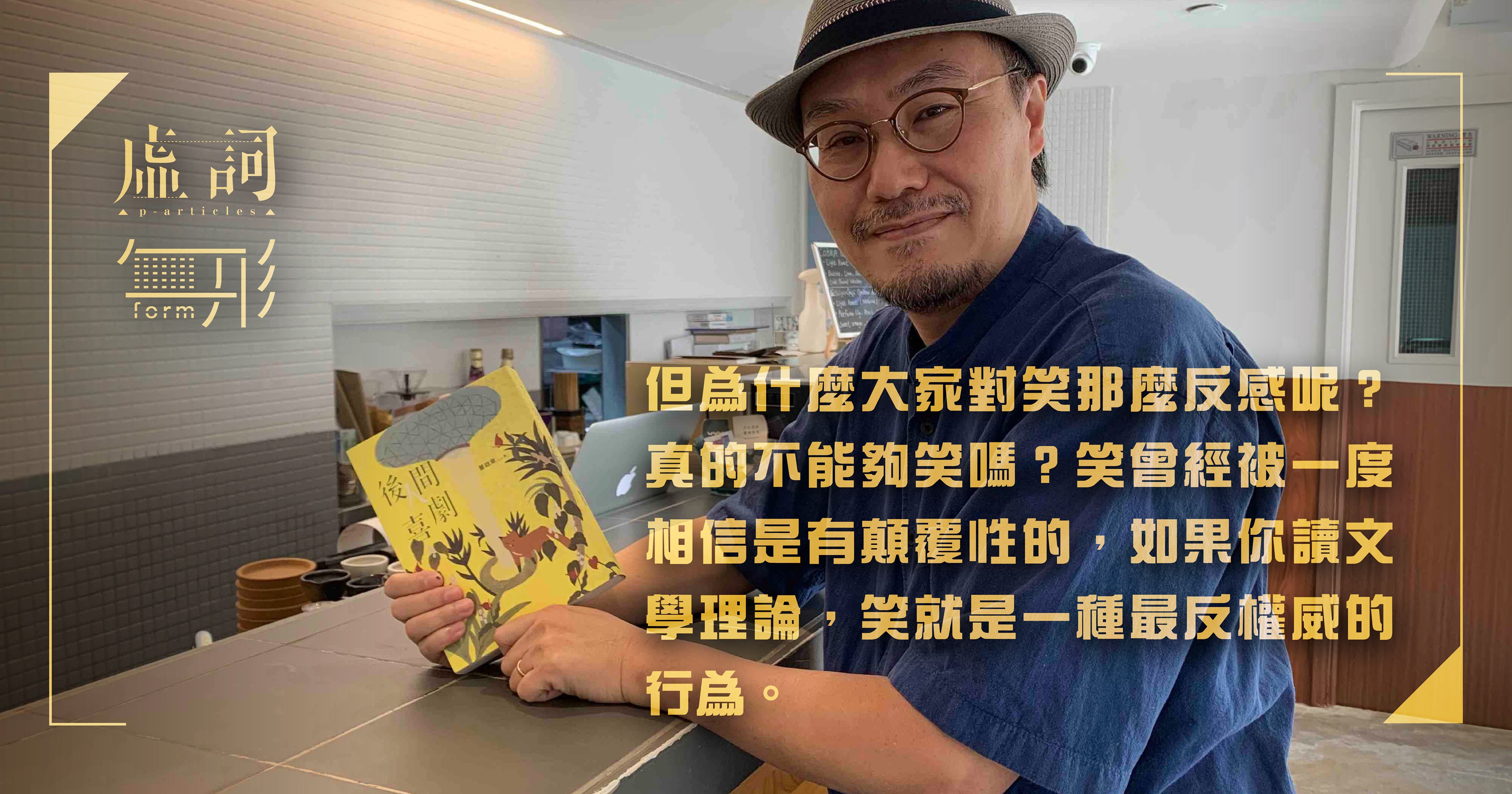

【無形.占緊你卜緊你】笑匠的抗爭:《後人間喜劇》與董啟章 2.0 年代

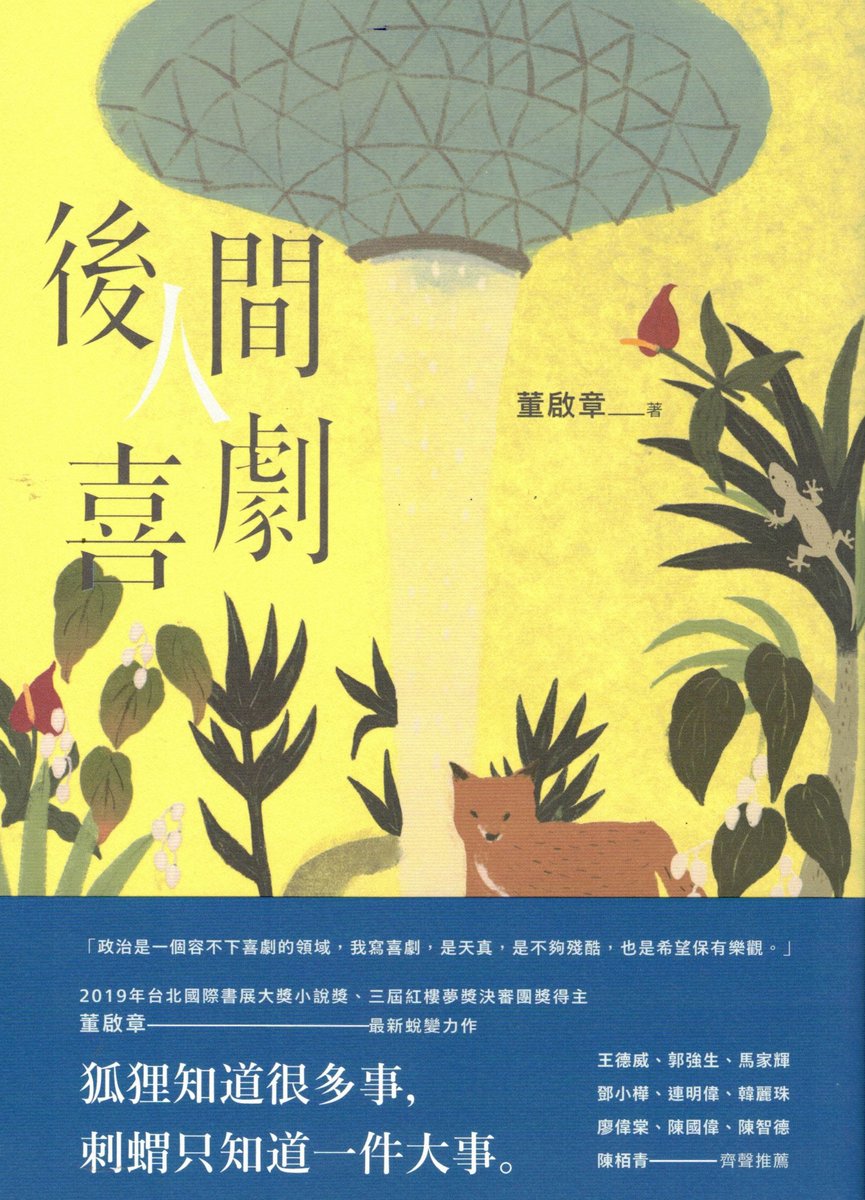

初讀《後人間喜劇》,確是有點滑稽,曾誤以為是致敬法國文豪巴爾扎克浩瀚巨著《人間喜劇》的後現代香港版,結果大錯特錯,只是囉唆蠢鈍廢男主角胡德浩的異國奇遇記,而字裡行間那種歡樂詼諧的感覺,七分戇豆,三分波叔,卻不太屬於過去我們所認識的董啟章。甚至有個錯覺,喝著伯爵茶開始聊起何以動盪一年卻寫了部「搞笑系」作品的董啟章,跟印象中那個「學習年代」的董啟章都有點不同。用科幻概念來解釋,象牙塔裡圍爐辦讀書會的董啟章,已更新為董啟章 2.0,那年的文學巨匠,今日有種扮演笑匠的自覺。生逢亂世,但其實沒有不是開玩笑的時候。笑不是療癒,不是港豬安逸。董啟章 2.0 說,笑是最顛覆,最頑強的一種抗爭。

惹人討厭的科幻小說

董啟章,從此稱得上是香港文學界的 Christopher Nolan。《後人間喜劇》算是半部科幻小說,董啟章 2.0 新寫作風格,妙在跟同年上映的科幻大片《天能》居然「撞橋」。若有玻璃心影迷翻看此書,說不定質疑他逆行時空,先行偷走 Christopher Nolan 的驚世劇本。董啟章眼睛瞇成一條線:「電影我都有看,它的科幻概念是幾得意,但未至於令我著迷。我們不算特別『撞橋』,雖然都有借用『熵』(entropy),不過他是用來演繹時間順逆概念,我沒考慮這一方面,書中想說的主題是秩序和混沌。」

其實《後人間喜劇》都有提到包括《銀翼殺手》(舊譯《2020》)等經典科幻片,同時引用了許多 Cyberpunk 元素。董啟章從來不只醉心鑽探文學理論,「不算資深科幻迷,但有很多作品我是喜歡的,例如《攻殼機動隊》,我會看遍所有電視劇、漫畫、劇場版等等,《阿基拉》都有看。」發酵經年的科幻夢,終於寫成《後人間喜劇》一書,卻可能只是部半湯半水的科幻小說。起碼不是要跟劉慈欣《三體》一較高下的那種。以荒誕喜劇包裝的這個科幻故事,真科幻與偽科學兼具,有著許多不正經和虛構的部份。正如他曾經說過,其出發點不是太學術,反而是不學無術。

「我都預計過,定位上是有點飄忽。但我是真心想寫一部科幻作品的。我明白有些只是掛羊頭賣狗肉,例如駱以軍的《女兒》、《明朝》是否科幻呢?」董啟章笑著揶揄其多年筆友:「我覺得他那些完全是假科幻,哈哈。他不是真的想過要認真對待科幻的部份,只不過是作為某些概念,寫自己想寫的作品。」又說:「那些不算是科幻小說,但比起我寫的那些,我是認真過他很多。」

董啟章形容,這次不是「假科幻」寫作實驗,書中不少設定,是盡量符合科幻類型小說的特質。故事主人公胡德浩,跟董啟章本人一樣,都在大學有教職,卻不是文學院出身(更對文學藝術一竅不通),而是研究模控學(cybernetics)的行內權威。恕我資質所限,於網上查閱半天,完全掌握不了何謂模控學,誠如書中胡德浩的權威性自嘲,是解釋了都沒什麼存在感的一門學科。至於董啟章寫小說的一貫作風,偷換概念,混雜偽學術語言,以假亂真,寫到似層層,都司空見慣 —— 例如書中就以「康德機器 2.0」對虛無主義大師康德幽了一默。冒著疑似眼高手低的風險,涉足科幻類型小說,但董啟章強調,他是真的有認真研究過模控學。

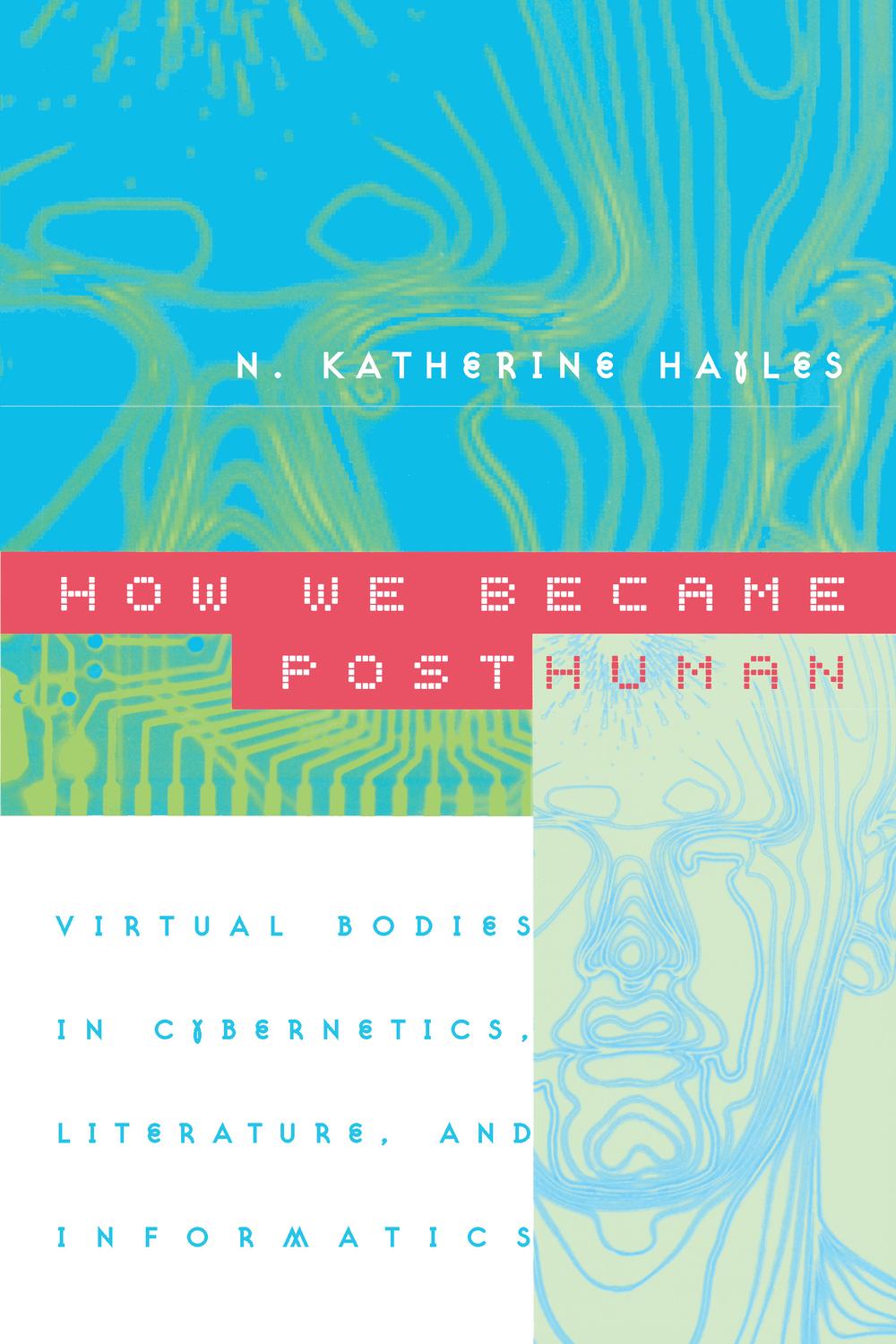

「是最近兩三年的興趣,初時是因為看到 Katherine Hayles 寫的 How We Became Posthuman(後人類時代:虛擬身體的多重想像和建構)。那本書很出名,作者本是理科出身的,後來卻轉而做文化研究、文學理論。書中既提到模控學過去幾十年的發展,再分析一些作者覺得主題相關的科幻小說。」董啟章對模控學的認識及興趣,大多來自此書,然後又對書中提到的學者和小說有過一番研究,期間亦開始埋首構思他聲稱真材實料的《後人間喜劇》。

「但是否只是想模仿、試寫一部令讀者覺得正宗的科幻作品?要寫科幻小說,是否就要跟隨讀者預期,他們覺得科幻小說應該如何,我是否就要這樣寫?我又覺得不一定,不需要設限。但在這個位置,其實它就變得不像科幻小說。」董啟章提到,新作出版之後,聽過一些始料不及的意見,譬如有台灣資深科幻小說書迷批評:「前面很喜歡,但看到結尾就不行了,見到開始出現許多不邏輯的情節。從正宗科幻的角度去看,書的前半部份都很邏輯理性,但後面可能有些我們所謂的後設形式。我喜歡真真假假,疑真似假,這個狀態就有許多無法解釋的位置。從某個角度看,他肯定是覺得我亂寫、寫得不認真。」

「如果讀者對科幻小說抱有某種預期,就會不滿 ——『完喇?』『你講晒啦?』—— 科幻小說一般需要滿足邏輯一致性,有虛幻之處,就一定需要提供圓滿解釋。但文學上的後設,正正是它能夠不可解。」董啟章形容,這跟觀眾投訴《天能》情節複雜,看到一頭問號的「科幻失格」有點不同:「《天能》那種不解釋,是你覺得它不夠清楚,或者因為太複雜,看電影的那一刻讓人覺得好混亂。它只是不解釋,但你要解釋的話,其實它解得到,而非本質上不可解。但我寫這本書,到後面的真假問題,是一個雙重、二元的結局,真又得,假又得,主角所經歷的事情到底是真是假?現實世界的暴亂是否真有發生?這種不解釋,是不可解。就算要我去解釋,最終都不可能有答案。」

但這可能就從故事情節與科幻佈局,延伸到科幻小說與文學作品,於創作動機上的分野。董啟章隨即答道:「是的,我最近經常會想,兩者會不會有本質上的衝突呢?這個詞語永遠都要被質疑 —— 純文學,是否真的存在?」稍頓一下,他是有點在意《後人間喜劇》所開拓的、過去並無接觸的讀者群:「當我嘗試寫一個類型小說時,兩者原來是真的界線分別,你不可以隨意『撈埋』。讀者對你的作品有戒心,覺得董啟章分明『想玩嘢』,過去你都不是寫這些作品,你就不是認真的。當你貿貿然走入去,就會踩到他們。他們會先入為主認定做嚴肅文學的人是看不起、存心嘲笑類型小說,但我的想法不是不尊重,不是要搞亂檔。」

「其實我好認真的,是認真地不認真。」董啟章苦笑,似乎發現跟故事主人公一樣身陷囹圄、胡塗犯傻。

【董啟章新書】《後人間喜劇》後記--樂觀的悲劇.悲觀的喜劇

病後重生與喜劇的覺醒

通俗而言,嚴肅文學與類型小說好像分庭抗禮,但實際情況剛好相反,董啟章最近終於體會到,愈是 hard-core 的類型小說書迷,對作品愈是嚴肅:「任何一個類型小說,例如推理、科幻、武俠,愛好者身上都有一種莊嚴的感覺,類型小說不代表它被隨意閱讀,其實他們看得很認真,就是因為他們喜歡,所以專精,對整個體系運作都很清楚,即是有『行規』,不可以被打破,更不可以隨便用來開玩笑。」

認為董啟章不認真的另一原因,亦毫無疑問與筆風有關,胡鬧諧趣之中,玩笑多了,喜劇語言卻有點輕浮。「喜劇和科幻,似乎不是能夠天然放在一起的概念。不知道有沒有其他作家能夠寫到好好笑、很喜劇形式的科幻作品。」但可能就會變成一些 cult 片、邪片。董啟章把頭一點:「沒錯,總之你一打算搞笑,都是覺得你『想玩嘢』,對科幻的態度不認真。」

「但我有時會想,為什麼不可以笑呢?為什麼科幻不能搞笑呢?」董啟章轉而探問:「以我有限的科幻閱讀經驗,無論小說或者電影,全部都很嚴肅、很黑暗,大家對未來的想像充滿恐懼和鬥爭。但為什麼一定要黑暗呢?世界末日都可以好好笑呀嘛。」

「能不能夠讓笑與科幻並存呢?我是覺得這個想法有趣,所以才會嘗試。但結果,可能令我變得很乞人憎。」

顛覆董啟章的人,只有董啟章自己。與過去動輒數十萬字亦不容易消化的文學巨著相比,他有放下嚴肅學院派的自覺。董啟章 2.0 時期,從艱澀回到遊戲人間,輕鬆幽默,平易近人得多。有意拉近與讀者的距離,卻沒想到《後人間喜劇》迎來意外的小失敗 —— 冷硬高深的文學巨匠,變成不認真和乞人憎的胡塗笑匠,這件事本身都很有荒誕感。

「這個轉向是一個進程,從過去幾年的《心》、《神〉、《愛妻》一直演變過來,都傾向慢慢在語言上加重喜劇感。我開始覺得好笑是很重要的,它未必一定是諷刺,有時是滑稽、有少許胡鬧。」但董啟章強調,這並非等於寫作上變得不認真:「我反而是認真尋找,笑這件事在小說、文學上的可能性。」

開始探索笑與文學創作的關係,與董啟章近年心境改變有關。「從 2010 年《學習年代》之後,直到 2015 年,我再沒辦法寫小說。」董啟章形容,當時受到焦慮症和神經衰弱困擾的自己,簡直像漸凍人一樣,覺得無助,亦萬念俱灰:「曾經嚴重到無法說話,全身虛脫。我以為自己很快會死。」期間看過許多醫生,都找不到病因。「全部醫生的說法都不同,但全部都醫不好。後來我去了禪修,心境有所好轉,所以就寫了《心》這本書。主要是因為病得太久,覺得鬱悶,不如重新寫一些東西。」

「寫作是無法治好一個人的,它不是用來醫病,可能純粹是為了證明自己未死。其實《心》都開始有一種笑的念頭,雖然它不輕鬆,是取笑自己,笑我為何那麼無用,但心態上可能已經放開一點。」

「其實一直不想看精神科,常聽人說,千萬不要服食醫生開的那些藥,會食壞腦。」而這份恐懼,不多不少都來自董啟章接觸過的科幻小說。「但最後終於看了,都有一段時間持續服藥。後來兩三本書,都是在這段時間寫完。大家都好像覺得服了藥,人生就會玩完。但我又覺得狀態很好,哈哈。」擱筆多年,病情穩定之後,從此一年一書,《心》、《神》、《愛妻》、《命子》、《後人間喜劇》,董啟章改變了過去的嚴肅寫作套路,愈見輕盈、歡樂,既私密,而又幽默,脫胎換骨判若兩人。都可以說舊版本的董啟章已死,董啟章 2.0 誕生,笑匠覺醒,同時放下了吃不吃藥,有沒有病的這些心理包袱:「我服了藥反而又寫到書,還寫得比以前順暢,創作力似乎不錯,對吧?我自己都解釋不到。」

專訪董啟章︰我可能會被「董啟章2.0」取代

政治是否開不起玩笑

科幻小說不能用來開玩笑,但可能只是對於《後人間喜劇》最溫和的批評。探問笑之大義的董啟章,書中描述來得既合時 —— 而又不合時宜,無疑是在禮崩樂壞的風口浪尖,他仍踏著愚者的步姿,打算講個笑話給你聽。

董啟章的小說虛虛實實,而《後人類喜劇》亦將他到新加坡駐校授課與香港的政治事件結合起來。故事開場,男主角胡德浩(a.k.a. 模控學專家董啟章)正在前往機場的路上,正好遇上去年反送中運動的「和你飛」示威日程。

其實到新加坡是再之前一年的事情,現實中兩條時間線,卻在這部科幻小說裡重疊起來。「我是 2018 年下半年到新加坡教書,那段時間,已經做了很多模控學的資料搜集,亦在閱讀康德。又真的因為百無聊賴,晚上開電視追韓劇《鄰家律師趙德浩》,小說裡的角色,從名字到形象其實都是來自此劇。當時小說已有雛形,但當然未有關於香港政治的部份。」

到 2019 年初回港,開始構思這部小說,準備動筆之際,香港變天。反送中運動的開始,亦成為全書的轉捩點。「當時其實很猶豫,是否要繼續寫一個完全跟現實無關的喜劇,內心很不舒服,甚至不是很想再寫。那不如大膽一點將兩件事重疊。」於是,董啟章便將新加坡的自身經歷嫁接到 2019 年的香港。「胡德浩就在香港最動盪的時候剛好離開,來到新加坡,而他有個女兒,正在香港有份參與社運……」

科幻奇想以外,小說所圍繞的社會主題,對康德那一套虛無理性主義的批判,對制度、民主、公民的探討,革命是否可行,某程度都沒離開過香港烽煙四起的政治現實。「制度可否包容革命,這其實是一個先天矛盾。康德的學說亦無法解決,他明明講自由、議會、共和國,但他是不喜歡革命的。因為體制本身不可能包含革命的權利。革命永遠在體制的權利以外,就算是一個再民主的國家,憲法都不可能容許革命。『當民眾不滿政府,而沒有其他改革渠道,就有權革命』,任何體制都不可能納入這種條款。」

在敏感時刻寫虛無的康德,寫虛中有實的科幻政治小說,董啟章意識到這方面會受到批評:「很有可能兩不討好。從保守立場來講,這本書明顯同情抗爭,對社運觀點是正面的,但從另一面來看,卻可能覺得你寫得不夠盡、不直接。」他接著說:「而且還是一部喜劇。原來喜劇是可以那麼乞人憎。講科幻、講政治,各方面的人都不喜歡你。」「但為什麼大家對笑那麼反感呢?真的不能夠笑嗎?」董啟章收起笑容,緩緩的說:「笑曾經被一度相信是有顛覆性的,如果你讀文學理論,巴赫金探討嘉年華、中世紀狂歡節,笑就是一種最反權威的行為。但在今日,大家覺得某些事情不應該笑。都可以預計到有人很不喜歡這本書,這段時間那麼黑暗、那麼憤怒,你怎可能笑得出呢?」

而《後人間喜劇》的進退失據,都反映了香港小說正在面對的兩難局面。不反映政治現實,就可能離地,活在平行時空。然而,書寫政治現實,卻有消費抗爭的嫌疑。尤其是產生過程比較慢的小說創作,所有迂迴形式都好像突然變得犯眾憎:「像黃碧雲最近亦引起爭議,她高調表明冷漠,隨即就受到批評。但介入的方法是否只有一種?後少少、側少少,是否就不夠呢?大家對一個作家的要求是什麼呢?是否要去到最盡,走到最前,寫到即刻被捕,要為了作品而入獄?如果不是,就覺得你只是利用政治,但是否不能用其他形式去處理?」

嬉笑怒罵,行文滑稽、喜感十足的《後人間喜劇》,封面一襲鮮黃,今時今日,儘管有人不喜歡,都算是旗幟鮮明。文學與政治現實的距離愈來愈難以拿捏,但距離歸距離,格調要分明,如果有一部上乘的文學作品,藝術層面嘆為觀止,然而政治取態不相為謀,不同路數,董啟章聞言,仍然笑著,但說得直接:「那都是要批判的。確是有些爭議性,我們一般覺得近代文學是不會附和政權以及主流,亦一定包含了某種反抗意識。但這種觀念其實是現代才有的,尤其讀西方古典,維吉爾的詩大部份都是頌讚古羅馬帝國,但它是文學經典,文學技巧高超豐富。」董啟章接著說:「但當然,在今日這個時代,我們信念不同,會覺得文學不應該如此。即使你技巧再高,如果你是粉飾太平,或者幫權威講說話,我們都不會接受。」

董啟章想了一陣,文學界好像都沒有逢迎政權而又寫得出色的例子。但電影、戲劇其實是有的。董啟章轉念便說:「那意味著文學已是邊緣,投身文學的人,本身亦已經在邊緣。如果想走入主流,有附和權威傾向的人,今日未必會選擇文學創作。」

亂世笑匠董啟章 2.0,最後認真地開了個玩笑:「具體來說,我們這個時代暫時沒有見到。反正想附和政權的人,寫出來的作品都一定好差。」