【無形・致死難與抗爭,緬甸】甚麼都沒做

「那個人甚麼都沒做,突然就死了。」餐廳內,一個滑著手機的女子對另一個吃麵的女子說。

女子說:「陰功。為甚麼?」

另一個女子說:「新聞說那人待在家裡,軍隊向民居亂槍掃射。子彈從屋外射入,他便在家裡中彈死了。還有很多很多人,被抓走施暴。死了很多人,有孩子,有老人,十多歲的少女。」銘良把刺身飯送到桌上,女子開始進食,對話中斷。

甚麼都沒做。真陰功。

他想起從前被鄰家的肥仔欺負,把他的遊戲王卡撕成碎片,銘良在樓下公園的滑梯後偷偷地哭。妹妹找到他,把吉蒂貓手帕遞給他抹鼻涕,糊糊黏黏一團。翌日肥仔抱著肥師奶大腿,使勁敲打他們家鐵閘,肥仔哭得一臉皺紅,鼻涕比他的更黃更稠。肥師奶手提著一輛散發臭騷味的模型車,是肥仔最愛炫鄰的四驅兄弟,不知怎地在樓下公廁尿兜尋回。是你做的,是你做的。

銘良搖頭,我甚麼都沒做。

後來他才知道,是阿妹。外婆氣得用衣架猛抽她手臂,說她怎能這樣「以牙還牙」,這是不對的。阿妹沒有哭,他沒說話,夜裡替她塗藥膏。

天氣很熱,餐廳不再把門常開,怕冷氣溜走,只在門前掛上「營業中」字樣。也許閉鎖的門象徵隔絕,也許市道確實不景氣,生意一般。店員們倒好生舒服,靠在一起東拉西扯。他們大都是學生,餐廳在大學附近,遇上天地堂可來順路賺賺外快。

話題如季候風輪轉,很多事情沒有再明晃晃如刀般清晰亮出,不知因著恐懼、識相、避免爭執,抑或創傷。彷彿某種共識,一同容讓沉默。但想法,如同店內隨便調混的糖精飲品,色素和乳酸奶粉一塊沉底,仍會摻雜於討論中。

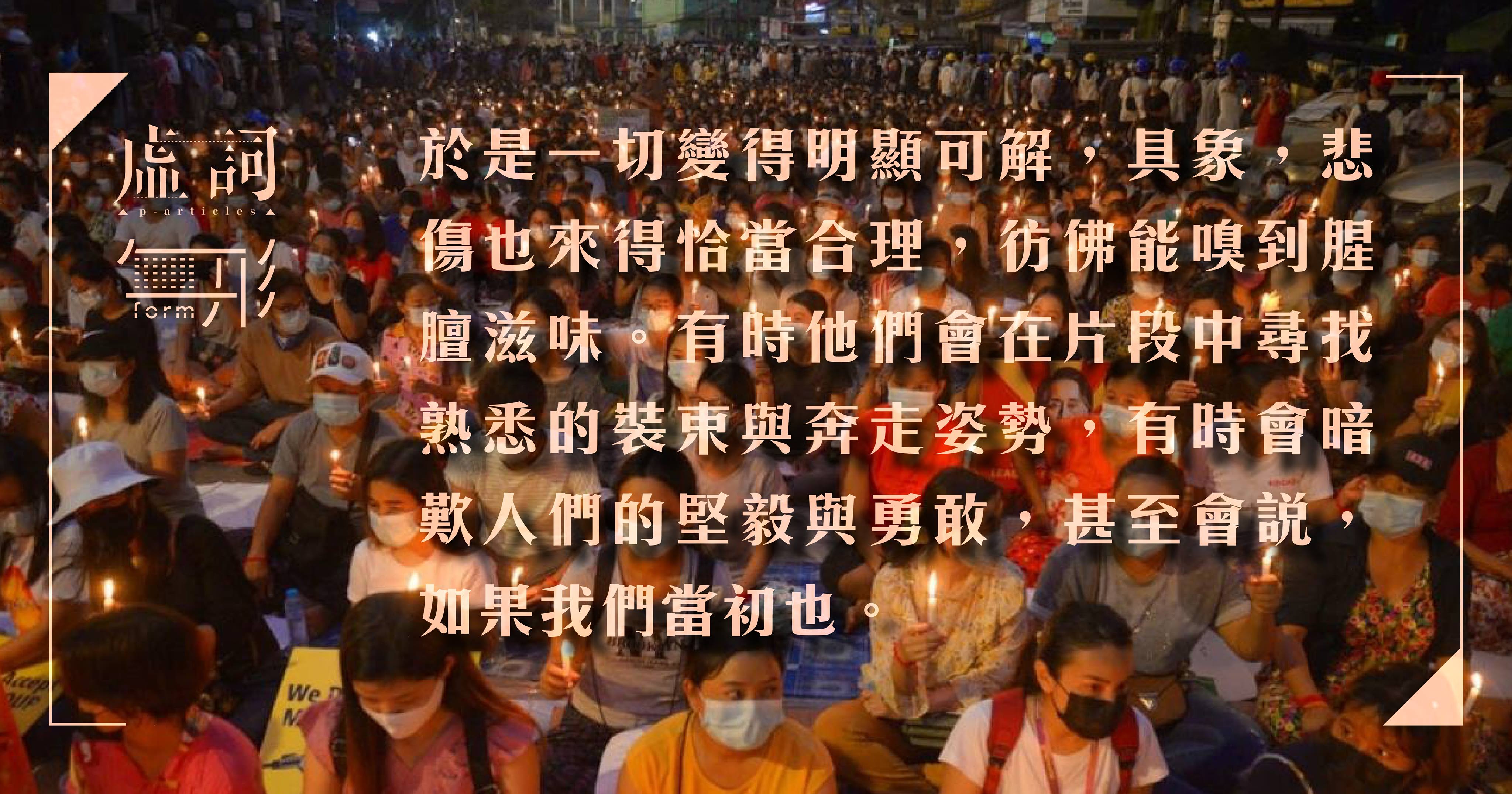

他們討論遠方的事,擦邊球一樣閱讀及觀看那些「帶有類近性」的新聞,自我安慰或填補般想像自身。遠方的抗爭、屠殺、鎮壓,槍火和葬禮。不僅僅是數字或陳述,網絡年代把圖像敘述成故事,在資訊爆炸的專頁、新聞平台,他們讀到一個個死難者的事情,織就他們如今模樣的縷縷絲線——喜愛的東西、年齡、夢想、曾有的微笑與希望,皆悉數呈見。

(譬如一個被毀容的少女,一個被砍去左手的男子,一具具無法被發還的屍體。)

於是一切變得明顯可解,具象,悲傷也來得恰當合理,彷彿能嗅到腥膻滋味。有時他們會在片段中尋找熟悉的裝束與奔走姿勢,有時會暗歎人們的堅毅與勇敢,甚至會說,如果我們當初也。

銘良沉默,他覺得一切太輕又太重了,難以解釋。話語跟字句明明沉甸甸,大義凜然。但那樣爽直簡單地把苦難和處境並置,又好像飄絮般不著地。如同阿妹在信裡寫過:「我們求的,不過是溫柔的生。」那是她從前讀過的句子,一直放不下。銘良不愛看書,字也寫得少,信裡總有錯字。他不懂回應,這話讀來那麼簡單易明,又是如此艱難婉轉。

銘良最近才入職,但大家都認識他——他常改調更表,老闆著他與同事私下處理,他便挨個求問,有時調早更,有時調午更,非常隨機,臨時,趕急。有人八卦,禁不住多問,銘良沒有說謊,我去看望妹妹。他們便說,銘良的妹妹住院了,生了大病,他是個好哥哥,兩頭頻撲。銘良沒有辯解,如此更好。

三、四月起,遠方的人們開始走進叢林,加入武裝組織學習戰鬥技巧。公務員、醫生、年輕人們,只差最後一個學期則可畢業。然而血在街頭流過,子彈嵌於牆中。一切已無法回到日常,或曰,一切已成日常。他們放棄所有人生計劃、有規可依的秩序,轉身沒入林間。「我在為一個更和平的未來而奮鬥。」一個女孩說:「我不害怕戰鬥,我準備好赴死。」

餐廳內食客們的輿論也如輪轉,有人說和平抗爭才是出路,現在正式成了內戰,感覺變質;有人持悲觀態度,認為硬碰硬,人民拼軍隊,定是冇得打的。「暴力對暴力,死傷這麼多,是沒法子的了。」一個男子把壽司挾進口中。

銘良想起外婆的衣架。一恍神,手捧的清酒瀉滿一地,他道歉,鞠躬,到冰箱再提一壺。

最早知道的抗爭歷史,是學校在六月某個早會播放過一段新聞片段。那天班主任晚到,遲了開播。上課的鐘聲響起時,畫面頓在坦克剛剛輾入街道,沒有更多了。班主任把視窗關掉,彷彿順利履行責任般鬆一口氣,說如有同學想了解更多,可自行搜尋資料。

阿妹那班似乎成功播完,她整天沉默,直至飯後,忽地提問母親。

母親一驚,如同初次來潮的少女般尷尬彆扭,只期期艾艾推說不太清楚,隨之小聲補上一句:「而且聽說,其實學生們當時,也混入了拿槍的人,事情不是你們想像中簡單的。」

「其實那時候是否混入了甚麼人?大學哦,大學生哦,不像會這樣的。她是路過的吧,甚麼都沒做,沒事的。」老闆漫不經心丟出一句。

阿妹的案子開審,他向老闆請假,畢竟接下來得天天聽審,怕體力難以應付。老闆是常常捐款的中產中年,疏爽熱心,很早了解他的情況,幫上不少忙。然而這麼一句,實在堵得銘良一下子透不過氣來。

禮教和文明把人們馴服得羸弱、節制、恪守,憤怒和求生意志被圈養在和平的框中。「甚麼都沒做」,和「甚麼都沒做」之間,無辜的受難者與旁觀者之間,橫陳著反對和反抗的縫。溫和的反對者,他們總是。

還能保釋時,母親整天反覆喃喃說道:「不是這樣的是吧?你大學生嚟,唔會搞埋呢啲嘢嘅。你嗰科,做醫生㗎嘛。中醫都係醫呀。實係啲阿Sir搞錯咗,你路過嘅啫下嘛?唔好彩啫。唔會嘅。唔會㗎。」阿妹沒說話,銘良也沒說話。

事情總是很隨機,某次報到時,突然不能再保釋了,便只能放棄所有人生計劃、有規可依的秩序,自此轉身沒入另一扇門。

「是不是必須絕對的無辜,甚麼都沒做,那些苦難和傷口才更為有力,才被允許支持和憐憫?」阿妹在信裡問他。他也不懂回應,有時覺得阿妹把信寄給他,是浪費好不容易攢來的郵票和信封錢。畢竟他每次只懂寫些自己吃了甚麼,媽媽最近轉了甚麼工作,以及列印些迷因和短片截圖給她,還因沒錢,只能黑白印刷,像要逼她看黑白電視。阿妹卻頻頻在信裡寫,辛苦你了。

辛苦甚麼,明明他甚麼都沒做。

這幾天店裡的同事討論得鬧哄哄,原來有遠方的學生,因著軍方隨時截斷全國網絡而未必能完成網上考試,故電郵給身於第一世界的教授,告知難處,希望教授可網開一面,酌情安排。然而教授竟無情(無知)回覆,指沒有人會因為參與抗爭而失去性命,不然死者必定是做了些甚麼;又要求學生自行處理。事情公開後,大眾對該教授口誅筆伐,紛紛去信其所屬大學要求解僱此人。幾個同事笑說,抵撚死,大快人心。

銘良把另一碟特上刺身盛送到客人桌上,心想這明明不是那教授的問題,而是整個文明的First World Problem。