遠離工作,重新當一個沒獎學金也毋須交學費的研究生:專訪沐羽《痞狗》

「《痞狗》原不是我計劃的第二本書,至少原本不是散文。」

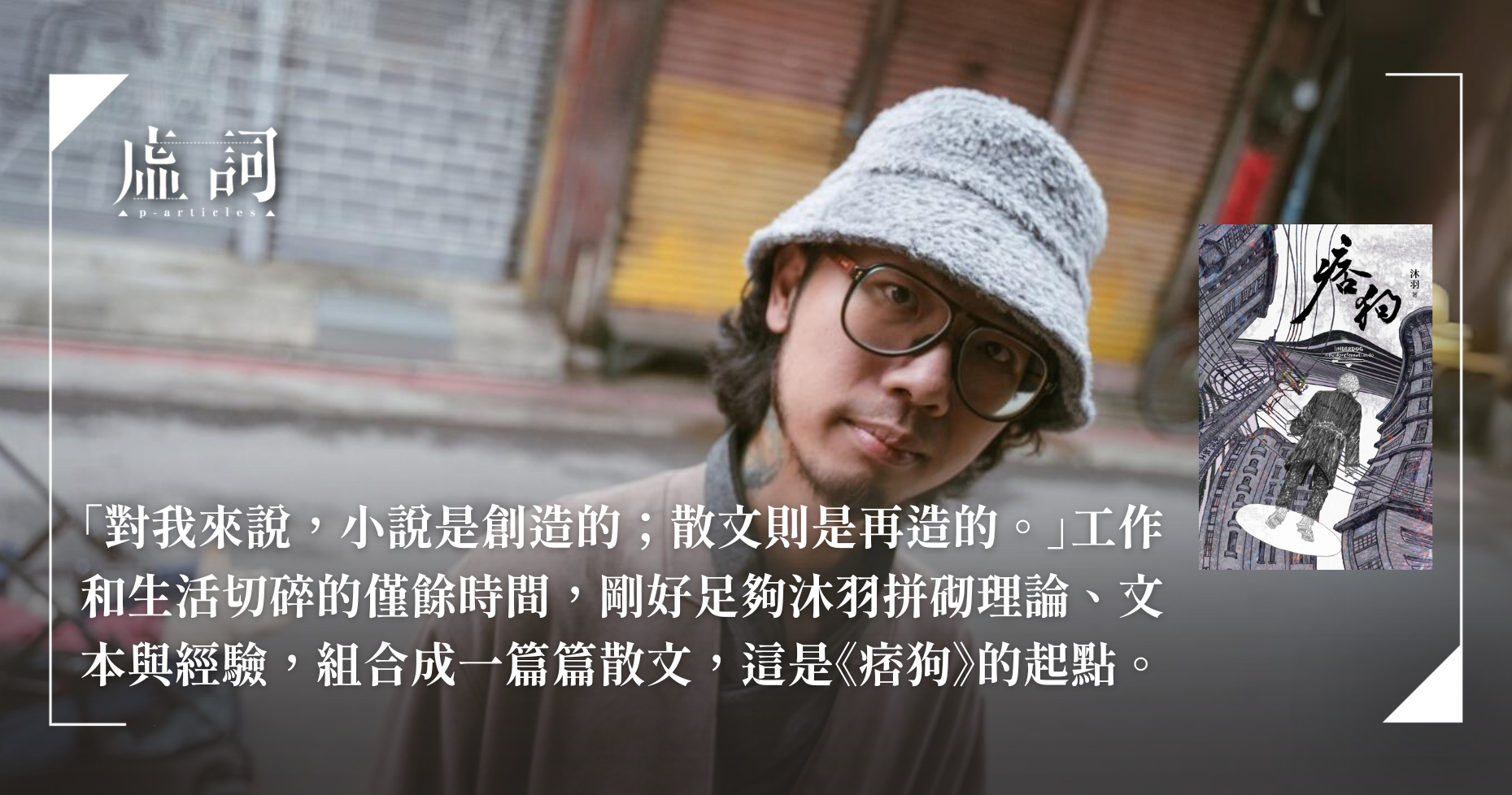

2023年年初,沐羽憑首本個人小說集《煙街》先獲Openbook年度好書獎,再獲臺北國際書展大獎小說組首獎,成為該獎項有史以來最年輕得主。那時他落腳台北約一年,在港人創立的社科書出版社當全職編輯,如他在小說中所寫的,「為香港人做點事」。半年後,他決意辭職,成為寫作維生的自由工作者。今年初,他出版散文集《痞狗》,全書首兩篇文章討論工作意義:「沒有甚麼真正恆定,如今對於上班,I would prefer not can do。」

➤落腳台北、全職與碎片化的生活

一切得從2022年說起。對沐羽來說,這是重新學習生活的一年。在創作上,首本小說集出版後帶來的迴響,促使他本打算繼續寫小說。當時他已擬定幾個計劃,包括挑戰中篇、嘗試不同的風格實驗、或是書寫離散港人的故事。然而他沒想過,同一年,身分與居住點變動導致的生活焦慮,竟會嚴重至影響寫作延頓——他從窩居於新竹經年的研究生,躍身成台北職場新鮮人。城市步伐湍急如流,幾乎把他吞沒:「我剛來台北時,就是一個不斷移動的狀態。搬家兩次,辦公室也遷移兩三次,好像無法坐穩。台北不是一個會讓外來者很快穩定的城市。」

沐羽自言,對比職場,研究所其實是個不錯的保護體制——依課表上課、按時提交論文、有序的閱讀,不論是具野心的往上爬,或純粹旨在完成學位,都顯得步履清晰,目標明確。是在那樣穩定安舒的狀態裡,他磕磕撞撞試著寫小說,把故事都「創造」出來,寫下《煙街》。「對我來說,寫小說需要穩定的統一節奏,要坐在某處,連日待在同一狀態中才能寫成。於是我發現,來到台北開始上班後,我根本無法寫小說。」

台北帶給他的焦慮,一是逼迫自己竭力融入,假裝已被城市接納,以擺脫外來者標籤:「那段時期跟人對話時,我首個反應是,我得向對方推薦、講解甚麼,從認識誰、哪裡值得消費到地區結構——我極力支起一種膨脹的假面,以彰顯自己對這個城市的得心應手。我是後來才發現,這種擔心無法融入的焦慮對我的影響。」

那一整年,他只斷續寫下兩個短篇,合計約一萬字。

另一方面,開始工作後,一切都很急速,他必須立即下判斷、做決定。這種速度在日常與工作中都無法割裂,事情多得讓人不想思考:「從吃甚麼、買甚麼到做甚麼,我都累得逼迫自己要在30秒內選擇,這是一種過快的焦慮。」一年下來,他發現這種情緒由寫作翻譯出來後,會變成書評、散文、約稿,但無法成為小說:「對我來說,小說是創造的;散文則是再造的。」工作和生活切碎的僅餘時間,剛好足夠他拼砌理論、文本與經驗,組合成一篇篇散文,這是《痞狗》的起點。

➤從can do到prefer not

《痞狗》的英文書名是Underdog Years,旁邊附有一行「I would prefer not can do」(我會傾向不「能」做)。記得書剛上市,曾有人留言提問文法:「應該是not to do才對?」讀過書後,會發現「can do」本身就是一組詞,甚至是一組概念,且切中全書首兩篇散文核心:當我們討論現代工作時,我們在討論甚麼?

全書第一篇〈隔間狗屁〉源起自2022年Openbook「書.人生」欄目約稿,旨在邀請作者撰文記述自身與書的故事。其時沐羽有感工作無所適從,偶然讀到印裔美國學者尼基爾.薩瓦爾(Nikil Saval)所著的《隔間: 我們如何從19世紀陰暗帳房走到21世紀Google人性化辦公空間》,和社會學家格雷伯(David Graeber)的《論狗屁工作》。沐羽遂以兩個文本為基,分析屎缺(shit jobs)和狗屁工作(bullshit jobs)的區分,並嘗試解釋現代管理學如何透過設計辦公空間、人手職位分配、工作模式等,以獲得最大利潤化。

該篇散文獲選同年「九歌年度散文選」。一年後,沐羽辭去全職,在重新投入閱讀與書寫的「復健」中,以此篇為發想點反思,過去一年,自己到底如何被工作燒燃殆盡?

承接〈隔間狗屁〉的下篇〈搞掂收工〉,可視為系列下篇,他引用哲學家韓炳哲的理論,提出當代社會對勞動者的剝削,已不是透過命令式祈使句的你「應該」做甚麼,而以鼓勵、正面肯定式的「能夠」為糖衣毒藥,催眠勞動者自願性工作與奉獻——和平時代,剝削的最高境界遠遠不是狠辣的鞭子,而是懸於頭上那根虛妄的,由驢子自行幻想出來的蘿蔔。

當然這不是學術論文,畢竟散文之為散文,乃基於其流動與靈活性。〈搞掂收工〉在闡述文本和理論以外,糅合了作者自嘲式戲謔、個人經驗的回顧,也是沐羽散文的一貫特色。他如此寫道:「去學習吧——這就是我硬生生地把狗屁工作扭成屎缺的關鍵瞬間,是我的悲劇開端。」回憶起初成為編輯,是很有使命感的。文科出身,自然對出版業有所憧憬。作為離散的居台港人,更希望可以文化事業為香港找出新的發聲渠道——這些都是他口中和筆下作為「能夠」的燃料。

在書中,沐羽嘗試把韓炳哲的「能夠」、港人語境中的「can do」、以及陳冠中再翻譯的「搞掂」三組字詞概念拼砌碰撞,敲擊出鏗鏘有趣的新穎見解與論述。然而現實的他卻被偌大的「能夠」轟炸得支離破碎——在當編輯以外,他被工作文化半帶催眠地開始相信,他還「能夠」處理行政、管理財務、當跑腿、苦力、成為節目主持……

「現代工作能給予人的無非是三點,一是金錢,二是人脈,三是榮譽感。這三者間相互填補,於是我的情況是,企業告訴我雖錢不多,但我能夠學習,能夠身兼多職,並在過程中自會獲得後兩者。然而最危險也最絕望的是,這說法其實一方面給予對象希望,勾起其潛能和信任;一方面卻會在其開始爆發和燃燒後突然喊停,整個人突然卡住。」

他經歷提案被否決,費煞心思已進行多月的企劃突然無限期擱置,從上層收到的指示常有更替,這些種種皆在回指現代工作的原點:別忘了,哪怕「能夠」多麼誘人,鼓勵工作者發揮潛能,成為「獨特的自己」,說穿了,企業講求的始終是集體統一下的絕對性。

由是,沐羽選擇離職,那句看似柔和,實則嘲諷的「prefer not can do」,也給出他對現代工作意義的答案。

➤以散文構築一所實驗室

《痞狗》全書共收錄10篇散文,書寫向度寬廣,從工作意義、城市規劃、香港邊界變動,到文本評析等。作為沐羽的首本散文集,它有別於其他年輕作者透過「我」為敘述者出發,以抒情與記事為基調,相反,書中游走於文本、理論、經歷的拼砌。沐羽稱他近期關於創作的關鍵詞是「組合性」,是他「建構一篇文章的方法,也是一種精神」。

在書中,這些組合間的縫隙和斷裂是可見的,如拼圖碎片,沐羽先拋出一些鑲嵌好的邊框,諸如個人經驗、某些生活常見狀況、一個意象,然後(半帶粗暴)以分隔號(一道長直的「I」)頓止,迎來新段落,開始闡述,大多會是一個文本、理論、另一個文本,再慢慢串補箇中關係,而這有時要求讀者的信任和耐性。他說,這正是散文耐讀與可堪玩味之處。

沐羽自言他的散文是「Trial and Error」,有時不帶目標,只抱著但試無妨的心態開展,儼如一所實驗室。他指出這種寫法與博物學、百科全書的分別:「後兩者講求嚴謹的資料爬梳,扎實的論證,整篇都是推論過程,並在文末提出結論。我不想寫這些。我強調的是,我嘗試提出一個框架。即使《痞狗》不是抒情散文集,但『我』依然在場,『我』就是那個被建構的框架,把我所想到而覺得有趣的資源、文本、理論、想法搭配在一起。」

誠如有些實驗失敗可能引起爆炸,沐羽也承認,把不同論述和作品相互碰撞涵接,有時未必「正確」。如書中〈解剖城市〉一篇,他大膽而創新地把城市學的「格狀路網」概念與小說家馮內果(Kurt Vonnegut)的「故事圖表」串連討論,把鳥瞰角度觀察城市的方法學置換到對敘事動線的探究,嘗試把城市肌理理解成故事,以及系統和計劃化去歸納故事的生成:「這顯然不是學院的文本分析。對我來說,這就是我想寫的散文——找到有趣的組合點,我不追求真假或對錯,畢竟這是實驗,但我希望把這次組合呈現給讀者,僅此而己。」

那麼,他會擔心被挑戰或批評這些組合或框架本身可能出現的謬誤嗎?對此沐羽相當輕鬆:「那就來告訴我問題在哪裡,告訴我應該讀些甚麼去補遺。我還感謝對方開展我的視野呢——當然前題是足以說服我。」

➤重新當一個沒獎學金也毋須交學費的研究生

在《痞狗》出版前,沐羽成立了新的粉專「不搞掂讀書會」,決心以幾乎每日一篇形式,評論各部人文學科學生在大學修理論課時,長長列在書單但鮮有恆心會讀完的論著,諸如《文學批評》、《甚麼是批判?》、《對民主之恨》等。而且,寫起來不僅專論一本,更是多種思潮與論述的交錯,如並讀陳冠中《我這一代香港人》、《下一個十年》、《又一個時代》等三部不同時期作品,以討論香港文化的發展脈絡。

他說這是他的最新嘗試——「試試」、「玩玩看」是沐羽在整個訪問過程中多次說到的字眼。這不是指他嬉皮笑臉,輕率不認真,而是離開全職後,他感受到世界之廣,有那麼多特別有趣的項目和計劃正趕著開展:「我會定義自己現在是不用交學費,但也沒有獎學金的研究所生活。」

他說如今,最不缺的就是時間。確然,還有那麼多可被嘗試書寫與探索的物事,皆在靜待他和所有勇敢的冒險者發掘、拼砌、鑲嵌。願他在實驗室中,繼續危險而好玩地組合材料,避免爆炸之餘(或炸了也無妨),且對世界永遠好奇。

(文章授權轉載自「Openbook閱讀誌」,原文連結:https://bitly.cx/HnEF 。)