【無形・有人喜歡黃】談《人皮刺繡》與《黑日》 韓麗珠:傷害使人困惑,但未來仍是一場「空」

關於痛苦,有人形容是「理所當然的彼岸」,痛苦棲身於一切理所當然的另一端,因而難以言明,亦不易理解。當警暴成為日常、人可以無故身亡,就連口罩、衛生紙等日用品都被瘋搶,我們無疑是身處理所當然的彼端。極權與疫病同步到境,本可以抓緊的東西,突然失去蹤影。

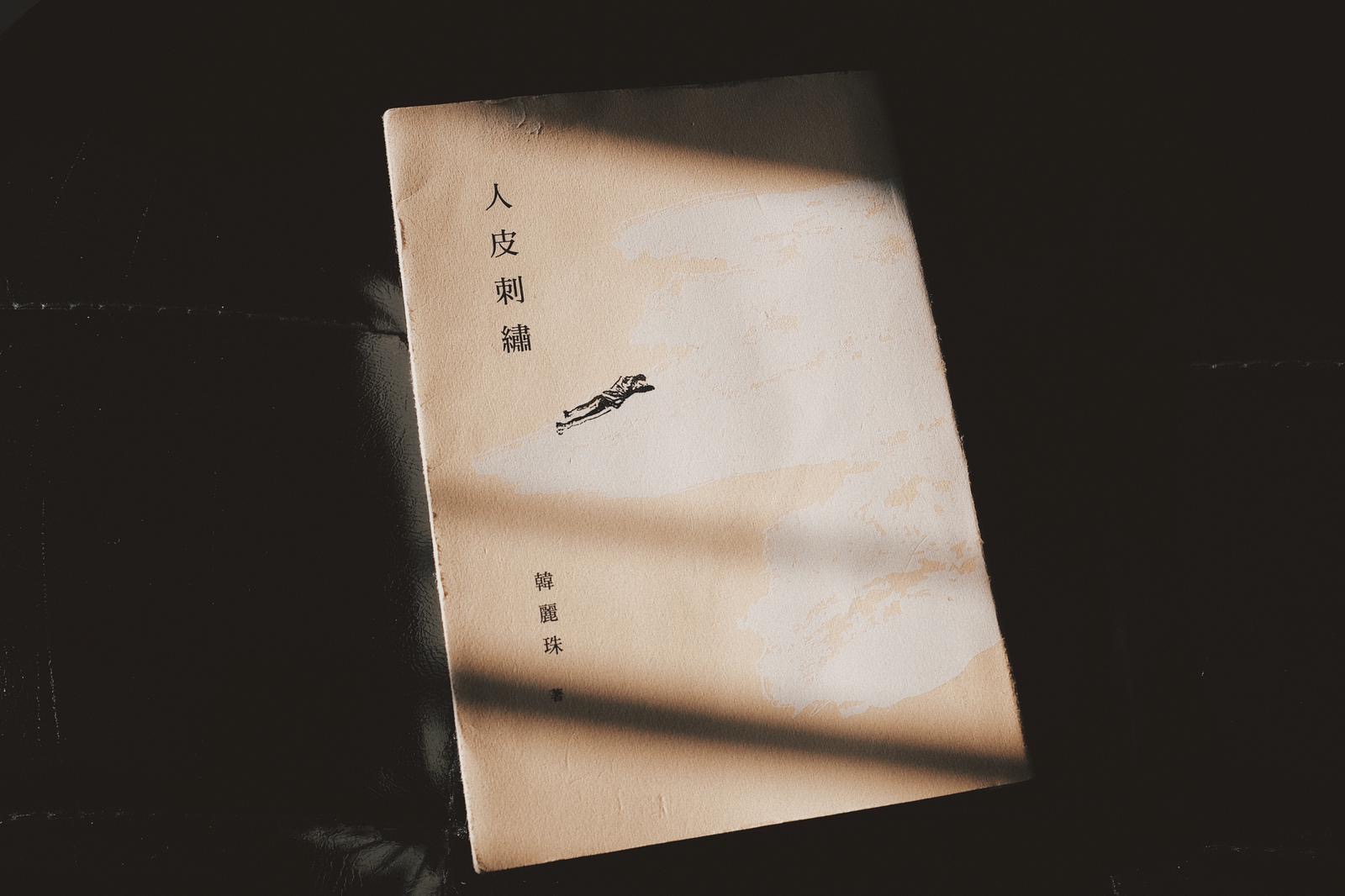

香港作家韓麗珠的兩本新書剛好在這動盪之時出版,一本是小說集《人皮刺繡》,另一本是反修例運動以來的散文結集《黑日》;前者是尺寸如手掌般的小書,後者有不易攜帶的重量。兩本書的關聯是,它們都帶有傷害的痕跡——小說是她的個人困惑,散文集則是遭遇社會運動時的情感出口。面對不同層面的傷害和痛苦,她的方法是,寫作。

《人皮刺繡》是關於「受傷」的小說

以往,韓麗珠較常在台灣出版她的小說,《人皮刺繡》卻是由香港「藝鵠」出版的作品。這一來源於藝鵠創辦人馮美華的邀請,也是因為,她希望《人皮刺繡》是一本較內在的小說,褪去在台灣出版時,那種要給很多人看的想像。

收到邀請時,她仍在寫《空臉》,完成後才開始新書裡的小說:「那時我想,如果在香港出版的話,我希望是一本比較內在的小說,像是一個秘密。」韓麗珠過往在台灣出版的小說作品,多充滿社會狀態的描寫,這是由於她意識到台灣出版必然會接觸到更大的讀者群。而《人皮刺繡》這本幾乎可以藏在口袋裡的小書,她說,自己故意沒有寫太多社會性的東西:「因為,人與人之間共通的部分,有時不一定是那些社會議題。」

《人皮刺繡》是一本關於「受傷」的小說,指的是關係所帶來的傷害,它們不如肉身受傷般清晰可見,卻同樣造成無法修補的部分。對傷害的省思,源於作者的自身經歷:「寫這些小說前,簡單來說就是有情傷,受了傷,所以會產生很多疑問。當一個人在生命裡受傷,而又無法走出來的時候,便會產生很多疑問。」

韓麗珠形容,自己有過一段很長的時間無法離開受傷的狀態。而寫小說,在她而言,是一種內在和個人的活動,像是把傷害和疑問放在地下室一樣,拉開一個距離,醃製一些記憶。

愛是……

小說中,屢屢提到一種以傷害和不平等為核心的關係,愛是傷害,愛是吞吃對方。點題作〈人皮刺繡〉更以「紋身」比喻關係裡的痛苦,在小說中沉思痛苦的意義:「當初我想找一個形象化的東西去寫痛苦,不知為何便想起在人皮上刺繡——這跟紋身有點不同,刺繡是很仔細的,就像一個療癒的過程。」她提到,往時那些淑女在刺繡的過程中,會靜心下來,然後繡出一個很美的圖案,就像沉澱後得出的結晶,「當人專注在痛苦裡,或渴望一個答案時,那就跟刺繡一樣。只是他刺的是自己。」

又或,紋身本來就是一種關係的建立。這段關係中,紋身師是一個聆聽者,以自己的藝術風格,把顧客的想法和故事繪製成圖案,過程無異於交托與治療,需要相互的信任。紋身又與痛苦有關,人們把內心的痛苦轉換成肉體上的痛楚,希望從中釋懷,或看見痛苦的形狀。這都跟坊間常說的正向思維不同,沉溺以至面對痛苦,有時可能換來一種覺察,看見那些終究會爆發的傷口。

紋身亦是一種不容出錯的技藝,如果墨水在皮膚上注入太深或太淺,都會影響圖案的模樣。但對於出錯,作者卻說得坦然:「出錯了也沒有辦法,你要接受一個出錯了的圖案。這種差異就是,當我們遇上每一件事的時候,在生命裡必然要接受的東西。」這種接受,想來,或許就是面對傷害的方法。

韓麗珠曾在一個曼陀羅工作坊上,認識了一位瑞典女導師,那時,自己有一些無法解決的問題,便跟女導師傾談起來:「那位導師跟我說:甚麼是愛呢?愛不是有一個對你好的人,而是容許有一個人傷害你。這就跟紋身一樣,我讓你傷害我,但我相信你不會傷得太深。其實關係也是一樣。」

《黑日》底下,當一整個城市受傷

另一本由台灣「衛城出版」結集出版的《黑日》,收錄了韓麗珠從去年四月到十一月撰寫的與反修例運動有關的文章,穿插著社會運動大事時間表。她形容是一本公開的日記,每天都有事情發生,每天都要寫,受傷由個人擴展到一個城市,情感蔓生因而需要一個出口。

「外面的事不斷發生,我很想寫下一些東西,並非有計劃的紀錄,只是很需要寫,不然不知道自己可以做甚麼。」去年四月,韓麗珠剛完成《人皮刺繡》的定稿,本以為有時間再寫小說,但抗爭已然進入白熱化的階段,加上剛開始一個新的專欄,打開了另一種寫作的節奏。對她來說,這種寫作是遭遇社會動盪時的平衡點:「因為想到很多東西,心情煩亂的時候,便很難生活。所以那些寫作對我來說是一個需要的出口。」《黑日》的出版也盡量忠於這種寫作狀態,以日記體散文的形式呈現。

子彈橫飛,催淚滿城,制度暴力傷害人們的肉身,亦野蠻地為這個城市撕開一個創口。這讓韓麗珠想到,《黑日》與《人皮刺繡》的關繫,在於受傷後的困惑:「就像抗爭爆發後,一些學生跟我說:『為何我們會弄成這樣?為何會發生如此慘烈的事?為何?』,當人受傷而無法走出去時,便會問『為何』。」傾斜的社會令人失語,或許,亦同時需要受傷後的沉思。

未忘時,必要的憶記

《黑日》是韓麗珠第二本散文集。《回家》出版時她未有太多期待,出版《黑日》時則因為意識到忘記很易,希望藉著這本書記下反修例運動以來的種種事情,讓人閱讀,同時憶記。

「二十多歲的時候,我喜歡讀普利摩李維寫集中營的一系列作品、村上春樹的《地下鐵事件》、漢娜鄂蘭寫猶太人等關於苦難和世界災難的事。由去年六月到現在,又或由2014年開始,我意識到是一件很慘烈的事。」但她強調,香港正經歷的痛苦,又與歷史上的諸多慘痛不同,「我覺得有點像猶太人,有一班人,但沒有屬於他們的土地;我們雖然擁有名為『香港』的土地,但這片土地不斷改變,管治這片土地的人或最高的意志,並非香港人。」

而她知道,即便有無數人在運動中受過很大傷害,身體的和心靈的,甚至是影響他一生的傷害,這些事情很快也會被忘記。對她來說,出版《黑日》,就是因為意識到遺忘的殘忍:「已經不是說如何平反、如何得到公義。僅僅是認為要有紀錄,不能讓它就這樣過去,人類歷史經歷過這些東西,我們應該有所提醒。雖然不知道這個『提醒』是甚麼。我希望它出版,讓人閱讀;它雖然是我一些很內在的部分,但也不只是關於我個人的。」

無法寫小說,以及未來

談到文學與社會運動的關係,2014年就曾經引發過有關「沉默」的討論(見《沉默發條》一書)。時移世易,作家如董啟章也「不再沉默」,頻頻在網上發言,抨擊不堪之事。韓麗珠認為,運動中諸如劃分黃藍店等要求發聲的行徑仍是粗暴的,但她能夠理解,那是情勢所迫的結果。

「就像從反修例到今日的疫情,政府的侵害與不作為的影響,已經來到我們的身體裡。我們隨時會因此而染病,或死亡。」但她亦提到,所謂「發聲」其實有很多不同的方式,有時行動會比發聲來得重要,「譬如你在網上說『我要五大訴求』,那是可以的。但有些人不會叫口號,卻會思考如何應對這件事,或在背後做很多事情。發聲與否,在乎你個人可以做到多少東西。」

社會失常,坊間也有人說「現實比小說更荒謬」,彷彿小說已經失去它的位置。但韓麗珠認為,那可能只是因為我們還未能應付現實的衝擊,不知道該怎麼辦,才會這樣說。小說並非單靠荒謬感來維繫,我們也不知道,現實是否已經比小說更荒謬。

不過,她其實也處於一種無法寫小說的狀態:「那是因為,人與人之間的情感連結太深,產生了一個集體。例如見到警察會感到討厭、全部警察都是壞人,反過來說,警察也會覺得示威是壞人。如果運動真的有甚麼負面東西的話,便是這種劃一與整齊。」

至於未來,韓麗珠認為過去半年的抗爭告訴我們,所有計劃好的東西未必成真,未來只是一個空的概念,是我們對自身和世界的投射。擁有的就只有此刻。「但這種想法是珍貴的,你知道未來是假的,是一個假象。」就像她常抄寫的《心經》所言,照見五蘊皆空,度一切苦厄,「不穩定的生活和社會令人害怕,但也可能會激發一種勇氣,以及新的可能性。」

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉