我們與島的距離——「隔離島嶼的回憶與遺忘:香港離島與文藝創作」講座紀錄

說起「島」,或者會在腦裡想起四面環海的荒蕪島嶼,假日總是擠滿人的離島長洲,抑或從城市遠眺總是引人遐想的遙遠海島。但話說回來,象徵高度都市發展的香港島本身也是一個島嶼,我們卻鮮有身處島上的感覺,反而從中環碼頭登船前往的,才是遠離城市塵囂的「島」。

關於島,一方面充滿人的想像,另一方面,又盡是未說完的問題。

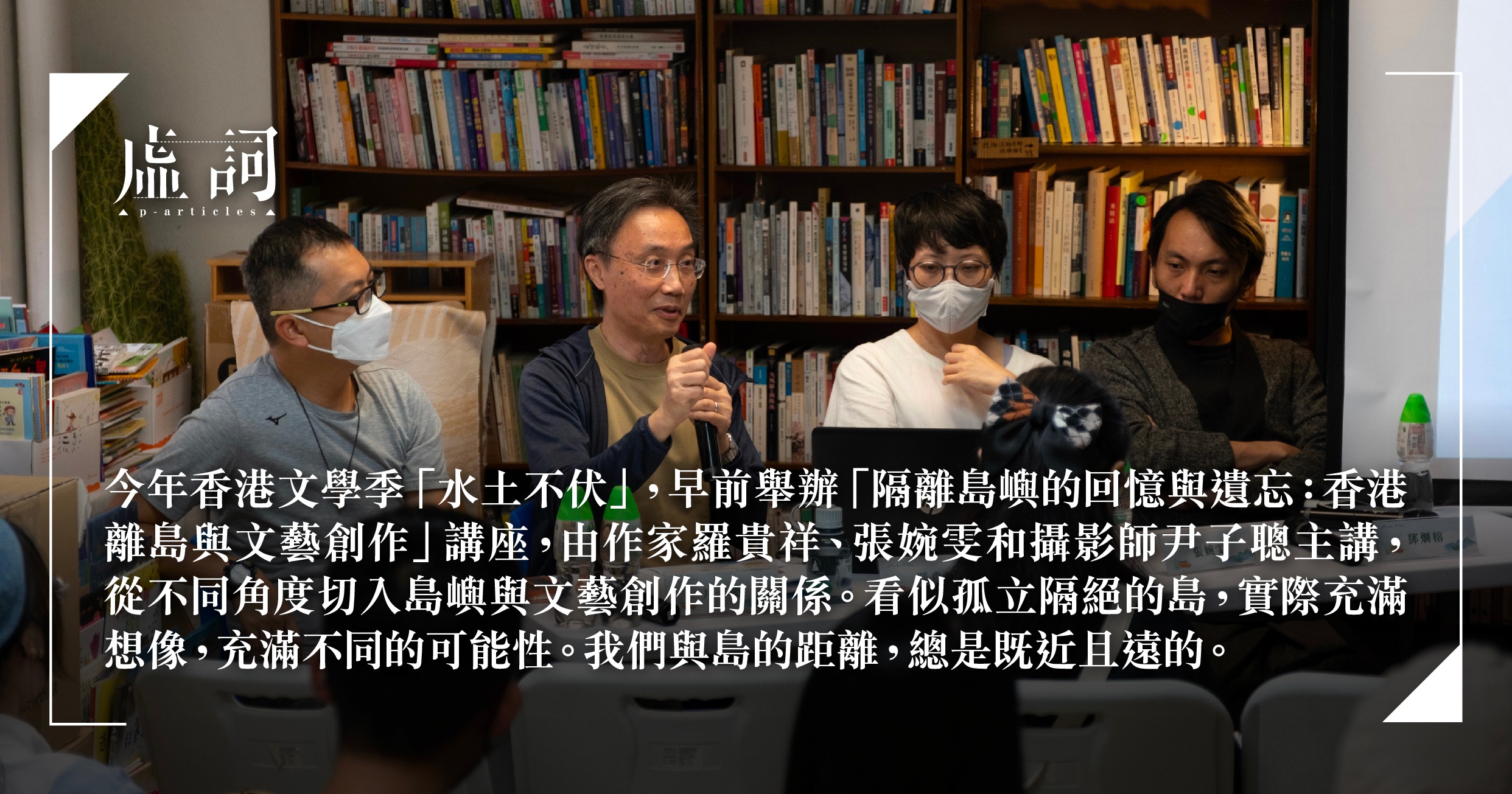

今年香港文學季「水土不伏」,早前舉辦「隔離島嶼的回憶與遺忘:香港離島與文藝創作」講座,由作家羅貴祥、張婉雯和攝影師尹子聰主講,從不同角度切入島嶼與文藝創作的關係。看似孤立隔絕的島,實際充滿想像,充滿不同的可能性。我們與島的距離,總是既近且遠的。

島和大陸的距離

現為浸會大學人文及創作系教授及系主任的作家羅貴祥,由香港作家也斯的著作《島與大陸》的序言說起。

也斯在序言中寫道:「整理這段日子寫過的故事,我原先想我是寫了一些島的故事,又寫了一些新大陸和舊大陸的故事,重新校對一遍才發覺,島的故事有大陸,大陸的故事裡有島,新大陸裡有舊大陸,舊大陸裡有新大陸呢。島與大陸是相對的,又是相連的,那裡有寫不完的故事。」

「大家說到『島』,好像是跟大陸隔離、遠離,有種絕緣的感覺,但實際上關係是複雜的。」羅貴祥提到,過去香港作為一個連接大陸(continent)的港口,曾經是大陸的前哨、窗口,從大陸走到外面往往需要島的連繫。另一方面,冷戰歷史中香港亦曾被視為圍堵大陸的島嶼鏈前沿,與南韓、日本、新加坡等地形成相應的地緣政治。「西西在《浮城誌異》中寫的『浮城』也是一個島,隔絕、不受大陸影響,當然亦不斷受它影響,曖昧之處正正在此。」

德勒茲,島的想像

看似隔絕,實質千絲萬縷,正正是島與我們的距離。而文學上對島嶼的想像和書寫,或許也進一步印證這種既近且遠的關係。

羅貴祥提到,英國過去的文學名著如《烏托邦》、《魯賓遜漂流記》等,都是跟島有關的作品,「有趣的是,英國文學本身就是一種『島文學』,但島的想像是去想像另一個島,找另一個島才找到烏托邦。」更不用說,魯賓遜遇上船難流落荒島的故事,本身就帶有典型殖民地文學的色彩。這些文學想像某程度上象徵了一種由文明社會走進原始森林,透過鬥爭重新建立人際關係的寓言,「從一個島再追求另一個島,就像永遠無法滿足,住慣一個島,就再去想像另一個島。」

對島的追求和想像,令他想起法國哲學家德勒茲(Gilles Deleuze)的一篇文章“Desert Islands”。德勒茲在文章裡提到,地理觀念上有兩種島,一種是部分被海水淹浸的「大陸島」(Continental islands),另一種是諸如火山爆發形成的「海洋島」(Oceanic islands),前者相對上屬於衍生和意外的,後者則屬於原初和必然的,而從根本上說,任何島均是在水和土的鬥爭中產生。人要在島上住得安穩,首先要暫時忘記這個鬥爭,「這正正是今日我們面對的困難,譬如水平線上升等。」

據德勒茲所說,人對島的想像,必須建基於遠離大陸等條件,因為不滿意大陸的舊制度、舊社會,於是到島上重新想像新的社會。所以島是一種「二次創造」(second creation),第一次是水跟土的鬥爭,第二次是人的思維創造,「第二次往往又比第一次重要,譬如人的生命,沒有人知道從哪裡出來,但人的價值正正而於他可以再生產,才能產生意義和重要性。」島某程度上就像一顆蛋,或德勒茲所說的「宇宙蛋」(cosmic egg),蘊藏無窮的可能性。

離島為了離開甚麼

當然,既然牽涉人的想像和創造,自然會牽涉不同的權力關係,譬如帝國主義年代的殖民想像,或國家層面上的資源和領土爭議等等。近年來,不時有新聞報導假日到離島渡期的人潮,對居住在島上的居民造成滋擾,當中或許都蘊含一種權力關係。

作家張婉雯過去曾寫過一些跟離島有關的文學作品。關於離島,她一直有個疑問:島就是島,為何在香港會被喚作「離島」?《說文解字》裡提到,「離」字最初是象形上的雀鳥和網,一個意思解作雀鳥,另一個意思解作被捕捉的雀鳥,「所以過往『離』字會被誤會作『羅』字,都是被網羅的意思。」後來在《楚辭》則解作分離、距離等意思,漸漸跟雀鳥無關。

她提到,香港其實有二百五十個離島,但事實上不是每個島都為人認識,最多人認識的可能只有坪洲等熱門假日去處等。「我覺得香港的離島最特別的地方是,它們真的跟城市好接近。如果你想逃離城市生活,其實很方便,從中環碼頭乘半個小時的船就可以到達南丫島、坪洲等。」對香港人來說,城市和離島之間的切換,是一件非常快速的事。

久而久之,離島似乎總是作為相對城市的一種「鄉郊空間」,是一個「離」開城市、仍以城市為主體的想像。「但這些想像有時是片面和過分浪漫化的,譬如我們會忘記東涌是在大嶼山上,並作為新市鎮發展,安排很多交通連接機場。島不一定等於鄉郊,但有時我們會充記了。」

島和過客,離開離不開

張婉雯坦言自己是一位城市人,偶然都會趁假日到離島走走。但她提到,去年大澳的居民在中秋夜晚,因為外人太多,投訴人們不要再到大澳;有次到南丫島,亦見過居民舉牌呼籲人們不要再來。視島為城市的附庸或客體,其實是一種城市本位的思維,因為島一樣有居民,島是島民們的家園,不是城市人的後花園。就像她在小說〈離島戀曲〉所寫,城市人對島民來說只是過客,而島也是一個永遠有人搬走、永遠有人搬進去的地方。

她也在另一篇散文〈陣痛〉裡寫到,赤臘角機場其實位於大嶼山的島上,是一個完全隔絕、無法步行到市區的地方,「所以我在裡面這樣寫:如果你可以一飛衝天就是一個機場,如果你走不到就是一個對外隔絕的孤獨,資源耗盡的話,你未必可以生存到。這是一個島的命運。」這種隔絕,相安無事時是我們渴望得到的東西,但與此同時又不可以維持太久,人會因而感到焦慮,想再次逃離。

張婉雯憶起,講座前她曾經問過友人有甚麼關於離島的文學,朋友打趣地說有台灣文學。她想了一想,又覺得這不只是一個玩笑,其實日本是島,香港也是島:「我們在這裡生活,覺得城市生活是主體,那麼客體是甚麼?倒轉來說,會不會別人也把我們視作客體?『離』字最初出現的意思是被捕捉的鳥,種種處境令我想起在香港生活所要面對的問題:到底誰是主體、客體?找回字的意思,感覺好像一種預言。」

尹子聰的一百零七個無人島

由全球島嶼談到香港離島後,攝影師尹子聰要談到僅僅是一個島——香港的無人島。

2015年,尹子聰曾一個人乘獨木舟到香港一百零七個沒有人居住的島嶼,並為每個島嶼拍下照片造成藝術品。他提起,自己從小時候就有相似的冒險精神,曾經夢想到珠峰,結果沒去成,自03年開始一個一天走完香港四十多座山的計劃,每十年重做一次。乘獨木舟到無人島的計劃,源於小時候爸爸常常帶他遊船河,會途經一些很小的無人島。他說過,行山計劃是因為想認識香港的「後花園」,無人島計劃或許就是為了一種通過身體力行促成的認識。

整個無人島計劃,最終以每張八百元售出無人島照片的方式完成集資,買家可以為那個無人島改一個新的名稱。尹子聰形容,他想要做的其實是一種挑戰藝術市場、真正affordable的行為藝術或社區藝術,不只低價售出,而且非常強調跟買家之間的互動。後來,他有問買家為島嶼改稱的緣由,有人是因為父親舊時在那一帶打魚,有人是因為小時候看《古惑仔》的情節在該島嶼上進行決戰。由一個人乘獨木舟,到一百零七個從個人出發、重新寫上名稱的島嶼,尹子聰的作品其實也是一個集體創作,亦如德勒茲所言,為無人島寫上新的意義。

但他亦坦言,在創作過程中,島好像變得不再重要。香港的島嶼其實蘊含許多故事,譬如大鴉洲曾是收留越南難民的地方,周公島曾是外國人開設戒毒中心的島嶼,赤洲曾是日本快艇基地等,「有很多歷史,只是正常人不會知道怎樣前往。」

孤絕不可能

今年,藝術平台WMA邀請尹子聰再做關於無人島的作品展覽。他交出了兩份新作:一份是把一百零七張照片壓縮成每一百毫秒一格的影像,一份是用一張相紙沖曬一百零七張照片。

「人眼每分每秒都在分析影像,原來我們只需要一百毫秒就知道面對的是不是威脅。我很刻意這樣做,因為那些島根本不關你事,給你看得再清楚都意思不大。」用一張相紙沖曬一百零七張照片也是同一道理,揭示現今人們過量接受影像的生活習慣,也呈現了人和島之間的關係,「最後我們連看了甚麼都不知道,在社交平台上看到的東西也跟你無關。」

展覽還有第二部分,透過實時直播的方式,展示尹子聰在名叫狗頭排的無人島過上七天的生活。狗頭排位於迪士尼樂園附近,偶然可以聽見玩樂的聲音,亦可以看到愉景灣甚至港島,雖然是無人島,但島與市區的距離,彷彿處於一個無法脫離的狀態。「那個島看似很近,但要前往那裡其實蠻複雜。我故意選擇游過去,是因為那種似近還遠、似遠還近的距離,我說的其實是人與人、人與自然的關係。」在迪士尼的幻想世界和城市景觀當中,孤島的隔絕,似乎更是不可能的事。

連結島嶼的可能性

從浮城到離島,再到無人島的隔絕實驗,橫過海洋的旅程似乎更多是關於人對離開或隔絕的渴望,也反過來呈現了人們對「島」的普遍想像。但隔絕是唯一的可能性嗎?關於島,我們有沒有不同的想像?

羅貴祥提到,過去認為太平洋的島嶼是孤立的,其實是西方的想像,甚至把南太平洋想像成世界盡頭。事實上,沒有任何島嶼是真正孤立的,地勢上島與島之間其實充滿連結。譬如在歷史研究中,台灣到紐西蘭一帶的原住民分享著近似的血統,說明當時他們並非孤絕,而是到處遊走和連繫,「海洋對他們來說是機會,不是陸地的人所想像的阻隔,反而是連結其他社群的地方。」琉球的思想家亦曾提出與周遭的島嶼組成生活圈,藉此超越民族國家的收編管治,組成某類的關係,「有很多台灣人到了琉球,即是現在的沖繩,變成當地的居民。當你把南海劃成國家領土,他們反而會很反感。」

張婉雯則提到,大陸思維更多時候是關於帝國主義的領土擴張,她反而想知道在島民角度會在怎樣的想像,像台灣或琉球等島嶼,會不會只得任人魚肉的可能。羅貴祥回應指,從琉球歷史來看,他們曾經透過跟很多宗主國連上關係以維持自己的獨立性,甚至把向中國朝供所得的優惠轉售南亞,「島民其實並非那麼局限,不是等被別人侵略。」所以德勒茲認為海洋是沙漠的說法,或許多少都有點大陸思維的影響,「對島民來說,反而是一個走出去的途徑。」