【無形・如果,命運能選擇】有冇得揀,香港的困惑——專訪羅永生《思想香港》

電影《無間道》裡,社團大佬韓琛說:「我呢條命叫做『一將功成萬骨枯』。不過我唔同意。我認為我哋出嚟行嘅,係生係死應該由自己決定。」一條命是命運使然還是自己決定,本是抽象的哲學問題。但經歷過大大小小的社會運動,乃至執筆時剛發生的DQ浪潮,香港人或很清楚,有冇得揀,從來是香港的困惑所在。

香港文化研究學者、筆名「安徒」的羅永生最近出版《思想香港》一書,由香港的殖民歷史,談到六四記憶和香港本土意識,思索此城男女如何「艱苦地尋找自由和確立自己身份的歷史足跡」。「殖民地治下往往不會認為你做到這件事,以往香港人的普遍狀態都是這樣,順勢而行。現在當然不行了,因為大家都有意識想揀嘛。」羅永生說。

「本土」如何一路走來

不久前,民主派初選有候選人提出「讓本土成為主流」,「本土」作為政治能量愈趨可見。當然,「本土」可以有很多不同的意思,甚至一直在變化,就如六四晚會昔日曾被本土派杯葛,今日反而成為他們用作發聲表態的場所。

在常言及主體性的羅永生看來,今日主張香港「本土」,是一種「反傳統」姿態、比較當下的概念:「主張的人認為現在才有『本土』,舊時沒有,以往的東西會阻礙這個觀念壯大,所以就要採取一個反傳統的姿態。其實有點像『五四』。」1919年的五四運動,人們以反傳統姿態重新定義他們認為值得擁抱的中國,結構上跟抵抗外來威脅、保衛傳統的保守性民族主義不同,「當時也有外來衝擊,但對於那代人來說,並非要保衛舊東西,而是要跟它們切斷,藉此體現一些新的東西出來,比較激進一點。」

但回到香港的歷史脈絡,「激進」和「保守」在不同年代有不同形態。譬如常被拿來抨擊的「民主回歸論」及其延伸的中港關係,均有相應的脈絡和爭議。在《思想香港》裡,羅永生希望讓我們看到歷史的複雜性:「如果今日我們說有某些東西需要承繼,姿態上可能會變得保守。但如果從歷史中找回相應的脈絡,知道當時為何人們會這樣想,產生過怎樣的爭論,或就能看到,今日微不足道的東西,在當時可能已經是很激進的了。」

被親中派冷落的中文運動

回溯歷史的目光,部分源於羅永生的個人經歷。1979年左右,他剛入讀中文大學,經歷了「火紅年代」的激進浪潮。「但那種激進其實受某種論述影響,即是中國民族主義,以保釣運動為中心的史觀。」受這些巨大思潮影響,當時他無法立體地認識自己身處的年代,忽略了很多聲音。

譬如在書裡寫及的「爭取中文成為法定語文運動」(簡稱「中文運動」)。作為香港戰後第一場和平的社會運動,它對本土社會發展有舉足輕重的影響,後來卻僅被描述為邁向「火紅年代」的過渡性事件,亦因1974年政府修改《法定語文條例》使中文成為法定語文,漸漸為人淡忘。事實上,它的歷史意義絕不止於法定語文的目標,也包含本地(中華)民族意識和反殖意識的重新浮現,並跟平等、民主等概念相連,如當年托派青年吳仲賢所言,「中文運動是反殖民革命的基礎」。

弔詭的是,當時主張民族主義的親中左派對中文運動大潑冷水,質疑主事者搞「港獨」、「港治」,坐實了中共希望利用殖民體制,打壓香港本地解殖意識的戰略。「當年以中國民族主義論述為中心,牽涉了七、八十年代的人,甚至跟民主回歸有關;因為它是主流嘛,直到現在才有人反思。但是否現在才有?當年是否只有一種聲音?我才發覺,原來我已在一個框架裡面,那時有些人已不在這個框架裡思考。」羅永生補充,這亦是他的同代人或隔代人都分享的某些感受,當時的民族主義論述某程度上限制了思想發展。

眾數的中國

回想當年,民族身份認同的論述其實並非鐵板一塊,只能成為靠攏政權的大國族意識。英殖管治的語境下,中文運動的參與者視中文為自我認同的一部分,多少把中國的東西看成跟自己有關;不同階層的人,亦視中文運動為改善殖民管治下的社會現狀的關鍵,樹立了改變的意識。羅永生笑言:「用現在的術語形容,係冇得唔『大中華』嫁喎!」

「中國」的認同論述在不同派別的詮釋裡其實有不同意義,如吳仲賢等激進左派視之為反殖的革命力量,親中左派則視為邁向回歸中共的進程。「中國」是眾數的,亦成為了往後發展出不同運動的能量,決定著香港的去向。「所以甚麼叫『大中華』?不是一句就能解釋所有事情。這些爭議,亦導致今日香港要面對很多相關的衝突。」

香港的身份困惑

隨著解殖延擱乃至「被動回歸」,當下的香港本土意識跟當年的民族認同相比,經已差天共地。無法輕易被溶解、解拆、吸納的獨特性,成為了衝突核心。「97年想處理這個問題時,是預了有兩制的。」羅永生形容,把兩制形容為資本主義和社會主義的簡單二分,是將中港之間的矛盾全都化約起來;但中港的根本差異,確是衝突成因,「結果自然是,要麼尊重這個差異,要麼令它慢慢消失。你一定會在這個問題上拉扯,拉扯便出現身份認同問題,這不能被其他問題掩蓋。」

然而,羅永生對本質化的本土族群主義仍有質疑。相比「結果」,他更關心形塑這個共同體的「過程」:「更重要的是,如何能夠爭取我們變得更主動、更有主體性?」以去年反修例運動為例,connect重慶大廈、connect國際線,正正是活潑的連結,「因為我們要動員,這個動員裡面有很強的主體意識,其實是很積極的,大家都很積極去改變強加於我們身上的結構。」

到底,香港也可以是眾數,讓不同人走在一起,關鍵是背後的價值如何connect大家。「十多年前講香港本土,當然是講生活和飲食習慣等。但現在說『好撚鐘意香港』,並不是把這些答案放回去,而是情感投入更強的,好像太豐富了,都不知道該用哪種語言去講。」羅永生說,「你劃很多界去表達不同,本身不應該牽引著、局限著我們的發展。現在其實是在表達一種感覺,可以非常寬闊,這才有能動性。」

攬炒,香港人的選擇

讀羅永生《思想香港》,看見香港如何在錯綜複雜的時局中被形塑,也看到港人如何在歷史的岔路上尋覓自身。隨著「好撚鍾意香港」的呼喊此起彼落,面前的動盪與不穩突然加速,不變的虛假諾言正式告終。崩盤當前,香港人想有得揀,好想有得揀。

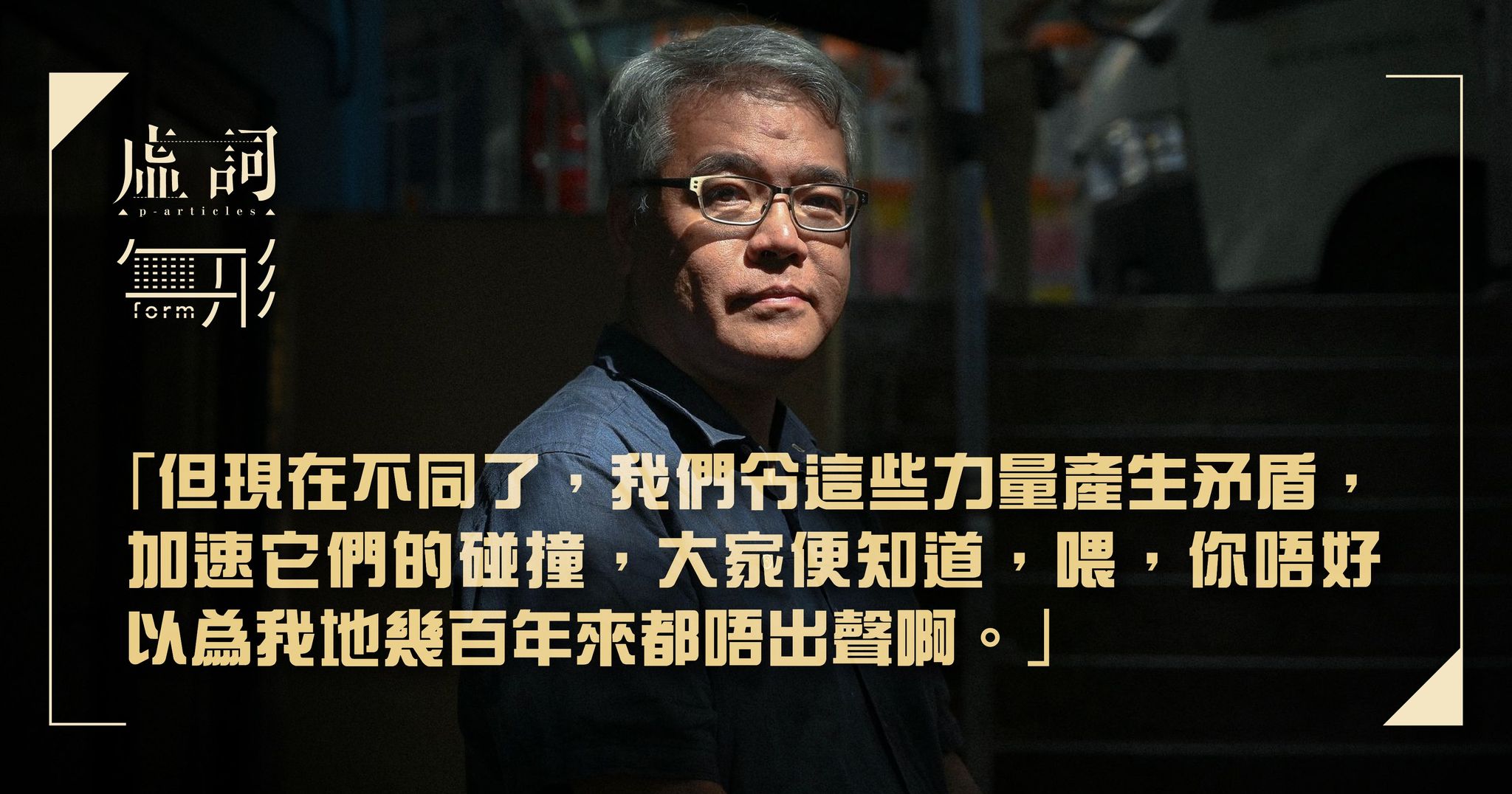

而對羅永生來說,「攬炒」精神不只得不惜代價,而是讓多年來因香港的穩固秩序獲益的力量自相矛盾,藉此尋覓生機:「秩序本身都是由很多我們控制之外的力量塑造出來,從來都是各種力量決定了你的位置,乖乖地坐係到。但現在不同了,我們令這些力量產生矛盾,加速它們的碰撞,大家便知道,喂,你唔好以為我地幾百年來都唔出聲啊。」

「一將功成萬骨枯」和「自己決定」,或許後者才體現出選擇的可貴。羅永生其實早已寫過香港的身份問題如何在《無間道》中體現出來,要有得揀,從來不易。「但人人都是這樣的,都有很多掣肘,只是你可否做到一個過到自己的自我而已。所有主體性的爭取都是這樣。」

何謂「過到自己」?他續說:「即是建立到自己的身份,對自己的肯定,認為此生不虛,而非被其他力量推動。這樣的掙扎看起來很小,其實不是。」選擇是每分每秒的事,改變又比堅持容易,看看李啟迪便明白了,「《無間道》這部戲好像很輕鬆,但最後說的是一件很沉重的事,就是你想做一個怎樣的人。」選擇做一個過到自己的人,已是動盪時代裡的最大功課。