SEARCH RESULTS FOR "社會運動"

陰天 或有雨

小說 | by 楊在 | 2025-05-16

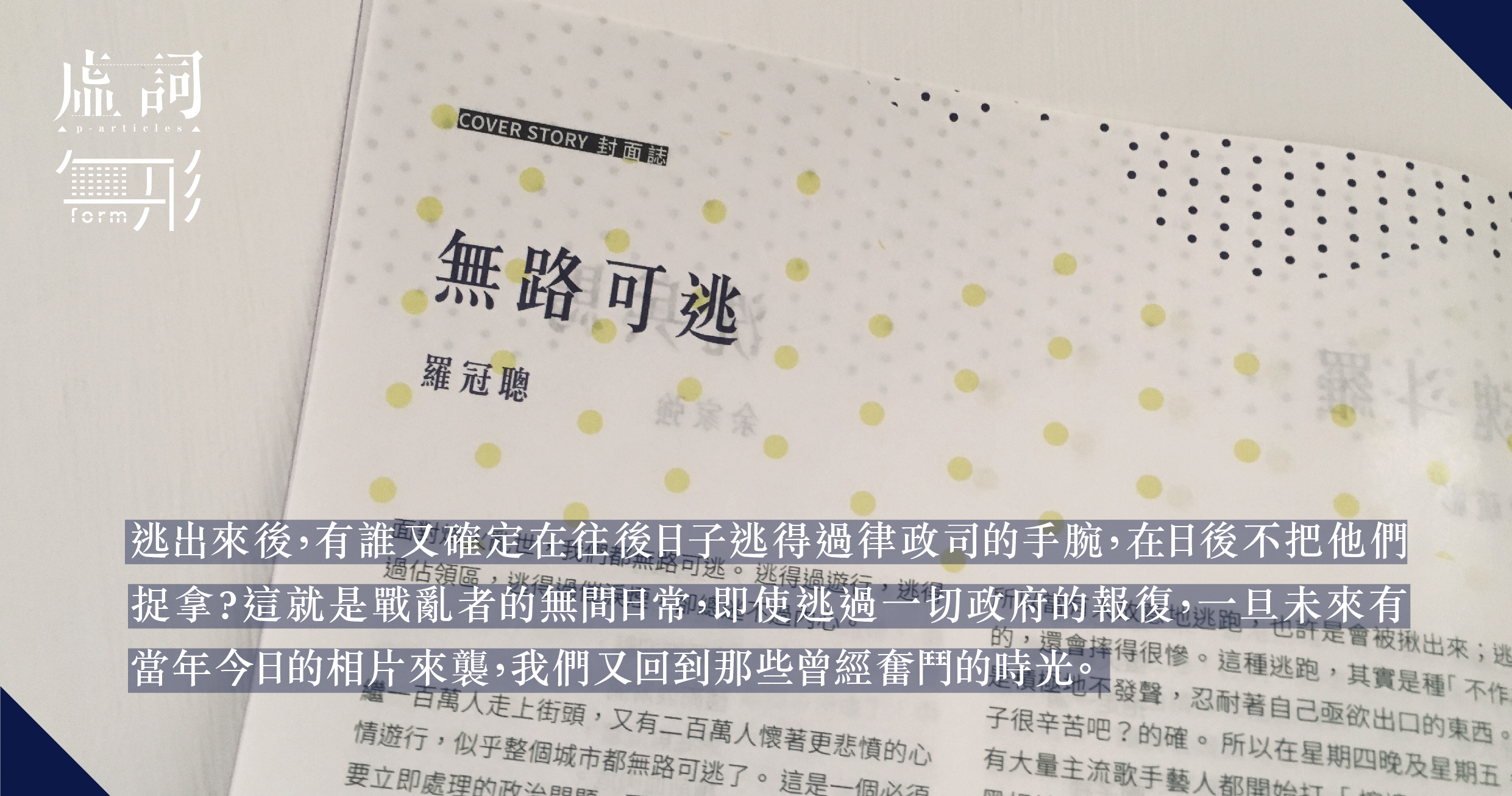

楊在傳來小說,書寫律師阿海與好友阿木、前妻艾絲特等人的對話與回憶,交織出社會運動、政商勾結與個人情感的複雜網絡。一方面是巴士隧道中對示威「夢想」的悲觀比喻,另一方面是茶餐廳裡對政治暴力與經濟動盪的討論;律師事務與地下幻芯案的法律交鋒,映照出權力與道德的博弈;婚姻破裂與子女離散,道出都市人在動盪時代中的孤寂與無奈。

同路人詩輯:我們會一輩子遺憾/如果我們沉默

詩歌 | by 英培安、劉偉成、璇筠 | 2021-10-05

香港社會運動演進中,很多人從麻木中醒來,為自由作最後一戰。詩人英培安、劉偉成、璇筠也用詩歌為香港鼓氣:「全世界都知道 / 他們奪走我們 / 本來擁有的自由呼吸 / 他們違背承諾……」