SEARCH RESULTS FOR "殖民地"

陰天 或有雨

小說 | by 楊在 | 2025-05-16

楊在傳來小說,書寫律師阿海與好友阿木、前妻艾絲特等人的對話與回憶,交織出社會運動、政商勾結與個人情感的複雜網絡。一方面是巴士隧道中對示威「夢想」的悲觀比喻,另一方面是茶餐廳裡對政治暴力與經濟動盪的討論;律師事務與地下幻芯案的法律交鋒,映照出權力與道德的博弈;婚姻破裂與子女離散,道出都市人在動盪時代中的孤寂與無奈。

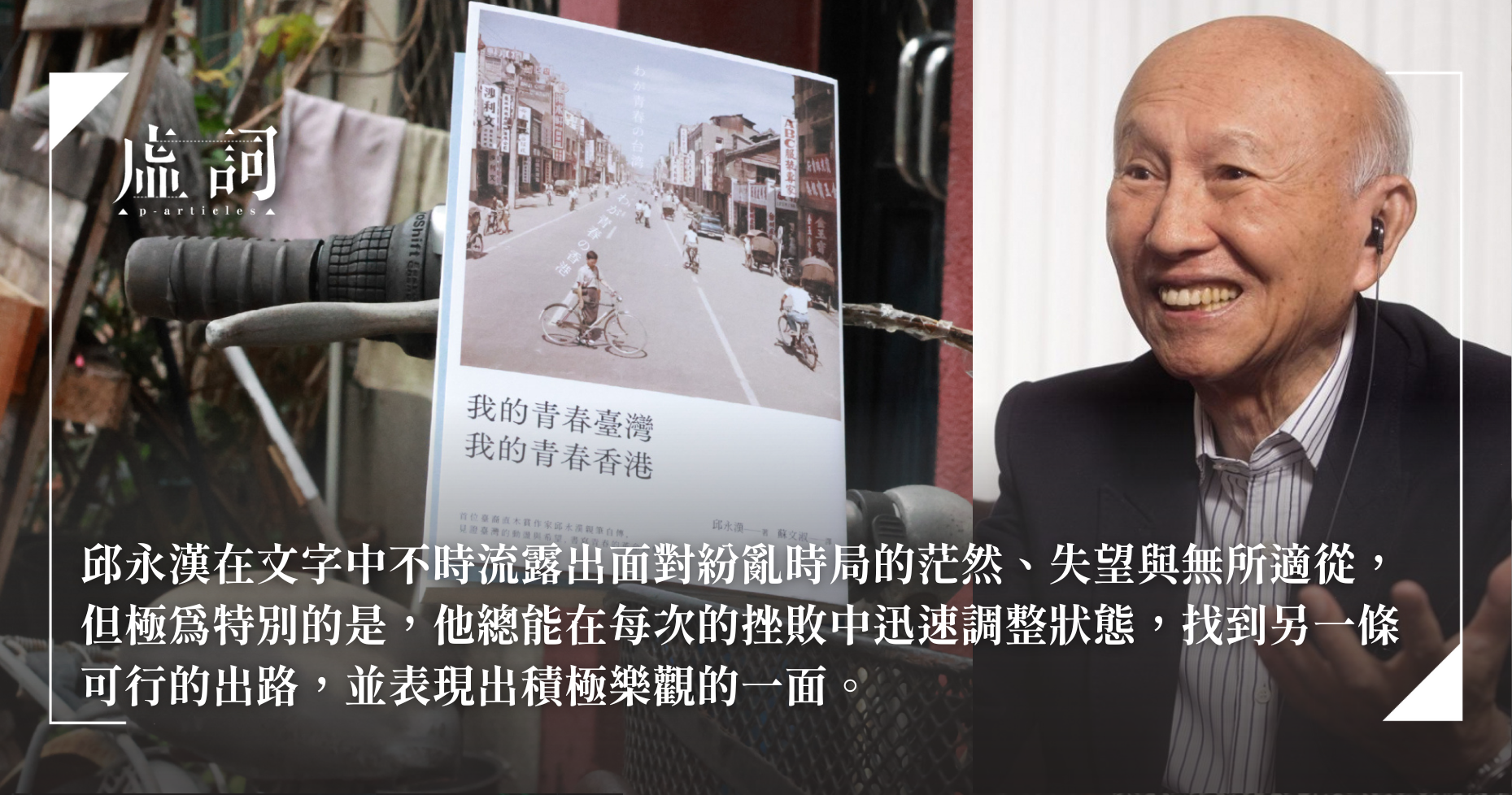

為了自由而直行:讀邱永漢《我的青春臺灣,我的青春香港》

書評 | by 林介如 | 2025-04-12

著作等身、在日本被奉為「賺錢之神」、同時是直木獎首位非日籍得獎作家的邱永漢,1994年寫下的自傳《我的青春臺灣,我的青春香港》,於百年誕辰之際推出全新中譯本。全書回溯他動盪不安的前半生,藉由他的「青春」經歷,我們讀到的是臺灣作為殖民地所遭受的不平等對待,以及政權更迭後的暴力與壓迫,種種不穩定的因素構築了這一代人的青春。