於是去坪洲搬石學荷索行舟同AI伏匿匿寫寫詩——訪飲江

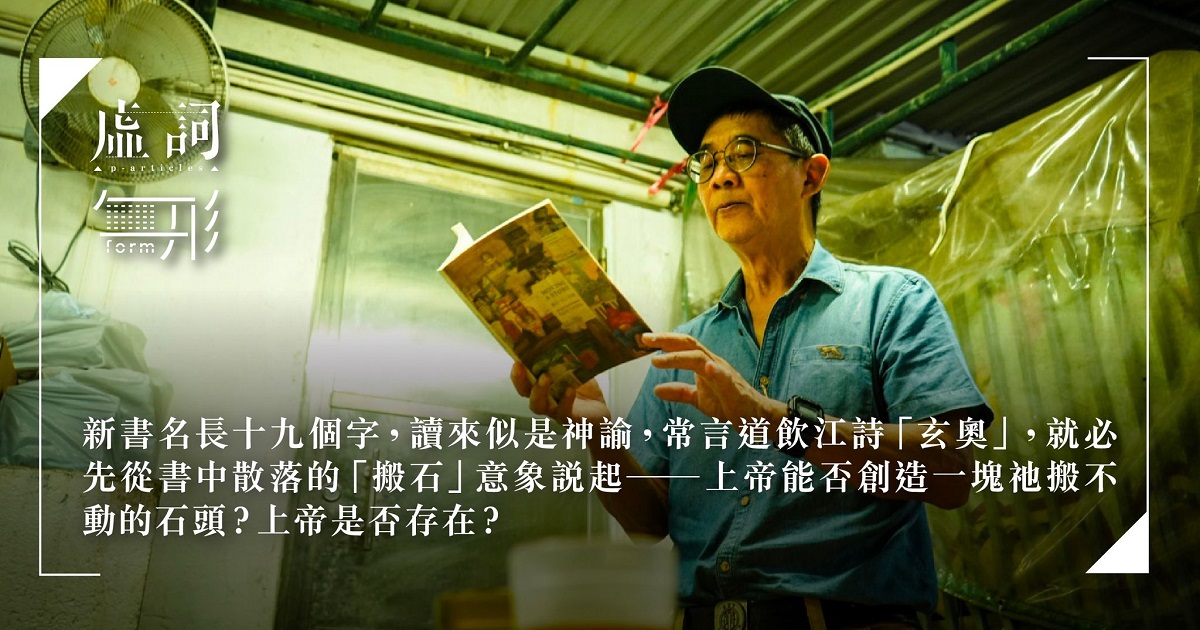

十月十日,天陰陰一個星期一,相約兩點與詩人飲江在坪洲碼頭見面。坐慢船徐徐到埗,還有十五分鐘,在附近度位拍風景時,他認出我肩上的文學館「辛苦袋」姍姍步至:「亞珍你好,我是劉以正,小名飲江,歡迎你來到坪洲。」眼前名副其實的藍領詩人——卡其色褲攬皮帶,頭戴山系鴨舌帽,牛仔短袖藍恤衫,襟上夾著黑色鋼筆。人生七十玩泥沙,飲江叔叔謙謙君子,自稱才疏學淺支支吾吾,順手拈起新詩集《Moving a Stone》、《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》,在記憶裡漫遊新填地和尖沙嘴碼頭,又見蝦頭亞娣忘川嬉水,上帝和AI下棋,俚俗童趣中見智者玄奧,在宗教和宇宙,存在與虛無的弔詭中,領受人類的終極關懷。

詩人藍領之必要

坪洲碼頭有許多老榕樹,樹下有不少老者乘涼,令人記起《於是搬石你沿街看節日的燈飾》(文化工房,2010)書頁上的拓印:「我的心掛在樹上/你摘就是」,出自飲江喜歡的法國詩人艾呂雅的《像一首十四行詩》。彼此未吃午飯,隨緣走到一家茶記室外坐下,一坐就坐到日落,那家庭式餐廳,恰好名為巴黎。

飲江〈新填地〉並非寫工業零件的新填地街,詩中有玄奧,又有一陣蝦米鹹香,其實是他童年居於上環的寫照。土生土長的飲江,1949 年生於荷李活道「留產所」,母親家中開冰室,父親打理藥廠生意,家中有八兄弟,他排第三,當時居於儒林台一帶,隔籬有座文武廟,廟前有塊空地,是他童年時踢球打波子伏匿匿捉迷藏的地方。經歷冷戰與禁運,香港動盪不景的年代,家中經歷了一段頗不容易的日子,是故他十二、三歲便出來社會做事,在中環亞細亞行飯堂送外賣。他拿起由 James Shea 和謝曉虹繙譯的雙語詩集《Moving a Stone》,指一指楊東龍繪製的封面,笑說坐在蜆殼石油氣罐旁的就是他。也令人懷緬中環已結業的蓮香樓,原來他也是多年捧場客。

舊時樓梯街書局文具店林立,是飲江早年常常遭遇書本,遭遇文字的地方。現今文青愛漂書和買二手,他也好在舊書攤尋寶,坦言自是「撿便宜」之故,無意中造就這位從沒受過正統文學訓練的詩人,走上詩歌的道路。小時他沉迷金庸、梁羽生等武俠小說;打工後讀些流行小說、言情小品,不論是《藍與黑》、《南國電影》、《藍皮書》,都是他的「少年讀物」。長大後對世界有更多好奇,開始接觸較嚴肅的文學作品,印象中第一本買的是泰戈爾詩集,讀到艾略特〈四個四重奏〉、〈荒原〉,「當時睇唔明。」又從《當代文藝》讀到徐速、力匡、杜紅(蔡炎培)的詩作。數到第一次投稿,原來是李怡主編的青年雜誌《伴侶》半月刊,何達主理〈詩歌園地〉每期會刊載好幾十首新詩 ,刊登機會較大,是初學寫作者的搖籃。「李怡在上海書局編印的《美學初步》、《哲學與人生》等叢書,對我有頗深刻的影響。」七十年代投稿《盤古》,最早關顧他詩歌創作的編輯是古蒼梧。飲江近年寫過幾首《那末,再會了》,送給父母,也送給文友故人。

飲江寫詩像玩文字遊戲,複複沓沓,有時像聽打油詩,充滿字詞與符號的倒置,可能跟他無形中將街頭巷尾聽來或偶發的「無厘頭」語句內化有關:「摩羅上街在摩羅下街之上,摩羅下街在摩羅上街之下。東街在西街之東,西街在東街之西。」詩人是念舊的,蝦頭與亞娣的故事講了一遍又一遍,亞娣是一名艇戶姑娘,而蝦球是黃谷柳長篇小說《蝦球傳》的主角,當苦力,也擺攤賣煙仔維生,後來在尖沙嘴九龍倉碼頭跟了大佬。正好九龍倉碼頭是飲江腳毛遍及之處,他青年時當工人,曾在冷氣機房過日辰。工友只知他愛看書,渾然不知身邊「蛇王」者,乃是摘下中文文學雙年奬的詩人。「出糧時好多工友都愛找『白姑娘』,我淨係鍾意『書姑娘』。」屋企和倉庫藏書過萬,將書本與鴉片類比,原來是一個「癮」字了得。

革命是______

訪前無意中發現十年前一場街頭詩會,飲江席上朗讀〈蕩寇誌——讀《蒙面騎士》憶記兒時電影《蕩寇誌》給阿昌〉,青年以音樂和應。鐘聲響起時、飛彈飛來時、反抗時、絕望時、唱歌,寄寓連儂《Imagine》的大同想像,十年後青年再讀蒙面之歌,又有別一番味道。

反抗,是詩人文字裡自然而生的通感,公義,是文藝青年一生反思的世界命題。紮根勞動階層,成長於世界變革的六十年代,「開始讀左派的書,底層文學,革命文學。」,受高爾基、聶魯達、艾青、艾呂雅等人熏陶,見證歌頌愛與和平的嬉皮士運動,領受反戰與解殖思潮的洗禮。雖未與文人雅士在海運的巴西咖啡室圍爐夜話,也總聽過同一首《My Hometown》。回想當年「遍地菠蘿」,他沒有投身工人運動,「當全城械鬥/文字還可以/感人的時候」,字裡行間還是滿載反抗者的同情和反思,也像《Moving A Stone》之末載錄〈湊湊靜默之修行〉,回應鄧小樺網誌中德里達在阿圖塞喪禮上的發言。對飲江來說,革命是一種修行,認識了別人的好,照見自己的良善;也是永恆慘烈的一種,不斷放棄權力的鬥爭,不論帶髮無髮,洋和尚或和尚,其中寄寓一種超越總體性和意識形態的關懷。「革命,點解唔講得呢?」

字裡的玄奧

飲江工餘寫詩三十餘年,打從 1997 年出版詩集《於是你沿街看節日的燈飾》開始,一直跟讀者玩遊戲,詩中意象的延伸在書名的無限擴展中呈現,是他口中的「小學生填充遊戲」。新近出版的《於是搬石伏匿匿躲貓貓你沿街看節日的燈飾》厚達三百頁。桌上一本「暫作甲版」,跟前作一脈相承大玩概念藝術,是他在《九分壹》時期結識的老友原偉詮的匠心之作。出書不只是他的事,也是合眾人之力而成的書。

新書名長十九個字,讀來似是神諭,常言道飲江詩「玄奧」,就必先從書中散落的「搬石」意象說起——上帝能否創造一塊祂搬不動的石頭?上帝是否存在?2022 年的今日,活在元宇宙的年代,飲江也跟得上潮流,常受宇宙真理的思考困擾,然而箇中的奧妙,他笑言自己不能處理。人類發明人工智能,用人工智能打敗人類,飲江曾寫下「人一思索/上帝就發笑」,後來「上帝」被置換成「AlphaGo」,如是者,「詩人」變成「小冰」,「她」變成「觸不到的她」,世上還有唯一的真理嗎?飲江自謙不會說話,就順手拈來半張紙巾,平面上畫上一條兩點,摺疊起來,正是路蘭在《天能》中借無名主角之手畫出的蟲洞,恰似是書中夾附一頁藍紙,用針穿引一根紅線的變形。飲江說,文學是一片無主地,可能是飛地。文字中自有睿智,也不須強求一個標準答案。臨別依依,給飲江叔叔一個「辛苦袋」執「勝」,相約《無形》出版後再到島上拜候飲勝。記者袋走了隱士的智慧,以及如進行曲般字字鏗鏘的四字句——不以為恥,冇嘢好恃,光潔明淨,告別不朽。