【無形・酒呀!我叫你酒呀!】回到威士忌之城

自從大學畢業,進了報館那幾年的日夜顛倒生活一眨眼便過去。直到終於儲起一筆錢,沒有掙扎太久便辭職離開,想往外面的世界流浪到身無分文為止。首先是台北,然後是越南和緬甸,再然後是日本。為節省旅費,我預先訂了一間非常便宜的民宿,而且一下子就在旅遊網站付了兩周訂金,到埗之後才發現民宿是在距離大阪市區十分偏遠的一個鄉下小鎮。

由於沒什麼事情特別想幹,而且大阪市區及京都的那些景點太遙遠,我在白天都無所事事跑到民宿附近的連鎖餐廳和超級市場發呆,還想著不如趁機會寫個短篇小說投稿到台灣的文學出版社,但最終當然一個字都寫不出來。民宿主人倒是對於我略懂一點日本語感到很意外,不過最意外就是我整天賴著遊手好閒,於是他在下午打掃過後便邀請我一起喝酒。從日本清酒、燒酒到威士忌雞尾酒,或者加冰。晚上我們會騎腳踏車(民宿免費外借)到商店街從一間小酒館接著喝到另一間小酒館,沒想到夜裡那麼熱鬧。相對於傳統清酒和燒酒,日本威士忌於過去一段時間都不是很受國民歡迎,以致嚴重滯銷,但剛好那幾年因為罐裝威士忌雞尾酒行銷奏效,年輕一輩相當受落,連帶各種威士忌的銷量都開始回升。民宿主人是個三十多歲,長得一臉諧星相的單身男子,據說在東京的商業機構打拼了好幾年,但最終選擇回到小鎮經營民宿,過著酗酒作樂,然後隨隨便便躺在客廳沙發睡到不省人事的糜爛生活。

對於日本威士忌,他似乎是情有獨鍾,客廳上擺滿了日本不同蒸餾廠生產的威士忌,而且排列得有井有條。由於民宿住客少之又少,聊天和喝酒是我們唯一打發時間的事情。臨走前一晚,他喝到中途便打開櫃上那瓶爬滿灰塵的秩父威士忌,說要請我喝一杯。秩父蒸餾廠已經停業多年,市面上幾近絕跡,估計這不是一般的慷慨,是真的把我視為朋友。他本來說翌日開車送我到關西機場,結果早上仍然睡死在沙發,我唯有安靜收拾好行李,把鑰匙放在沙發旁的茶几上便悄悄離開。待在民宿這兩周,算是我人生其中一段最痛快無憂的日子。

後來輾轉在幾個城市待過,從報刊記者變成自由撰稿人,為了賺取生計,潮流文化的事情全部都寫。電影、時裝、影音器材、名錶、珠寶,還有酒。那幾年間,日本威士忌出現了前所未聞的「爆買」情況。不要說秩父、羽生這些罕見的絕版貨色,就連便利店和大賣場常見的親民威士忌品牌都被遊客一窩蜂搶購,即時升價幾倍。

然而,日本威士忌的釀製規模本身不大,供不應求之下,原酒短缺,各年份的威士忌相繼成為了炒賣商品。有見及此,我亦開始回流到正統蘇格蘭威士忌之上。那段時間確實發生了些事情,曾經招攬我的網絡媒體公司突然被政府查封,一夜之間團隊解散,相關細節我並不是很清楚,事實上也不能在這裡說明太多。總而言之,我也開始有點沾上借酒消愁的不良習慣。

還是說回蘇格蘭威士忌,無論如何劃分產地,相信最出名都一定是艾雷島。於艾雷島出產的威士忌,普遍帶著沉重的泥煤和煙燻香味,口感濃烈,儘管不是人人都能接受,卻受到不少威士忌愛好者的追捧。村上春樹曾經寫過一本關於威士忌的遊記,就是講述他和妻子到訪艾雷島到和愛爾蘭的見聞。嚴格來說不是真的很多人看過那本遊記,但幾乎所有艾雷島的威士忌廠牌,都會在亞洲地區的廣告文案上引用村上春樹書中那些令人如痴如醉的段落。不相信的話,可以在網絡上搜尋看看。

待業了好一段時間,我跟幾個志同道合的朋友籌辦了一間製作公司。美其名是公司,其實連辦公室都沒有,只是在網絡時代各自找創作機會。把村上春樹的遊記讀完一遍,我也靈機一觸,忽發奇想打算採訪一個歷史悠久的南方威士忌小鎮,拍些紀錄片段,還冒昧找了失聯多年的大學同學蔡文潔參與。她是副刊記者出身,近年做過幾間電視台的旅遊及綜藝節目主持人,樣貌標緻,氣質不落俗,是我心目中的理想人選。她考慮了幾天,終於答應出鏡,念在我們識於微時份上,連隨行化妝師都沒有,只收取一筆相當友情的報酬。

我跟蔡文潔約好在火車站見面,過了關,便先到酒店安頓,期間酒店已代我處理了租車事宜。用膳過後,下午便正式出發。開車駛往威士忌廠期間,我順道跟蔡文潔簡述了接下來的訪問對象。

這個三面環海的南方小鎮,開埠初年是遠東地區聞名的轉口港,船運業發展蓬勃。據稱這裡曾經盛產香料,但香料只是代名詞。於阿拉伯國家,香料的意思就是石油。而在這個港口城市,香料是指鴉片煙,這是眾所周知的事情,有小說家還形容過這個南方小鎮是罌粟之家。但隨著政府雷厲風行的禁煙運動,鎮上的商人都紛紛追隨西方殖民風潮,轉為釀製威士忌。昔日大量種植罌粟的土壤,似乎為這裡的威士忌帶來一股天然魔力,酒體醇美之餘,還帶著迷人花香,因而受到當時進駐遠東城市的英國和葡萄牙海軍愛戴。這個南方小鎮的威士忌產業,從此平地一聲雷發展起來,巔峰時期曾有數十間私人或家族持有的蒸餾廠,但後來新政府訂明了發牌制度,威士忌產業受到嚴格整頓及監管,風潮不再,南方威士忌之城的盛名亦開始沒落。

如果不計已被收購,或轉而生產其他調合酒精的蒸餾廠,鎮上便只剩下最後一間維持原有釀酒程序的威士忌廠。

高海俊就是這間威士忌廠的第三代繼承人。寒暄過後,他便親自帶領蔡文潔到處參觀,我捧著攝影機跟在他們後面。這裡並不是酒廠的原址,在許多年前高海俊已經將家族地皮賣給政府,而蒸餾設備和窖藏的原酒則搬到現在的新址。顯而易見,酒廠現址的前身是一所公立中學,但由於鎮上人口驟減,校園已經荒廢多時。

「所以我們才能用極低租金一直使用。」高海俊聳聳肩,然後對著鏡頭笑說:「而且我本身就是這間學校的舊生。」

我們拍攝訪問片段的這個位置,就是他以前上課的教室。改建成蒸餾廠之後,黑板和天花頂的吊扇仍然保存下來。

高海俊大概猜到我們要問的事情,在鏡頭前面,他看著蔡文潔點了點頭:「你們聽過的那個傳聞,具體上從什麼時候開始就不得而知,但一般認為是從這個鎮開始釀製威士忌,我們就開始逐漸消失。」他稍頓了片刻,接著答道:「就是行內術語所謂的繳稅。」

為威士忌納稅這個說法,過去我亦略有所聞。在蘇格蘭人嘗試蒸餾威士忌的久遠年代,他們已經發現,即使原封不動,存藏於橡木桶之內的原酒都會隨著時間而慢慢蒸發,比例大約是每年減少百分之二。換而言之,陳釀廿年的威士忌原酒,意味著已經被蒸發了超過三成。蘇格蘭人將這個大自然的法則雅稱為天使之稅,象徵釀製威士忌乃觸犯人間禁忌,因此需要向大自然進貢,讓天使先行享用美酒。

基於天使之稅,原酒每年都會按照相同比例扣減,而消失了的份量是永遠無法還原。有趣的是,稅率本身視乎產地而有所不同。原酒的蒸發速度實際上取決於氣候、土壤和濕度等外在因素,不同環境條件的差異相當顯著。蘇格蘭作為得天獨厚的威士忌發源地,最大優勢就是享有低稅率,釀製高年份威士忌的成本效益最大。

解說到此,高海俊搖頭苦笑:「相對而言,在這裡生產威士忌,我們需要承受非一般沉重的特別稅制。因為我們被扣減的不只原酒份量,還有生命。唯獨這裡一般都不會有人用天使之稅的說法。他們不是天使,實際上比較像死神。」

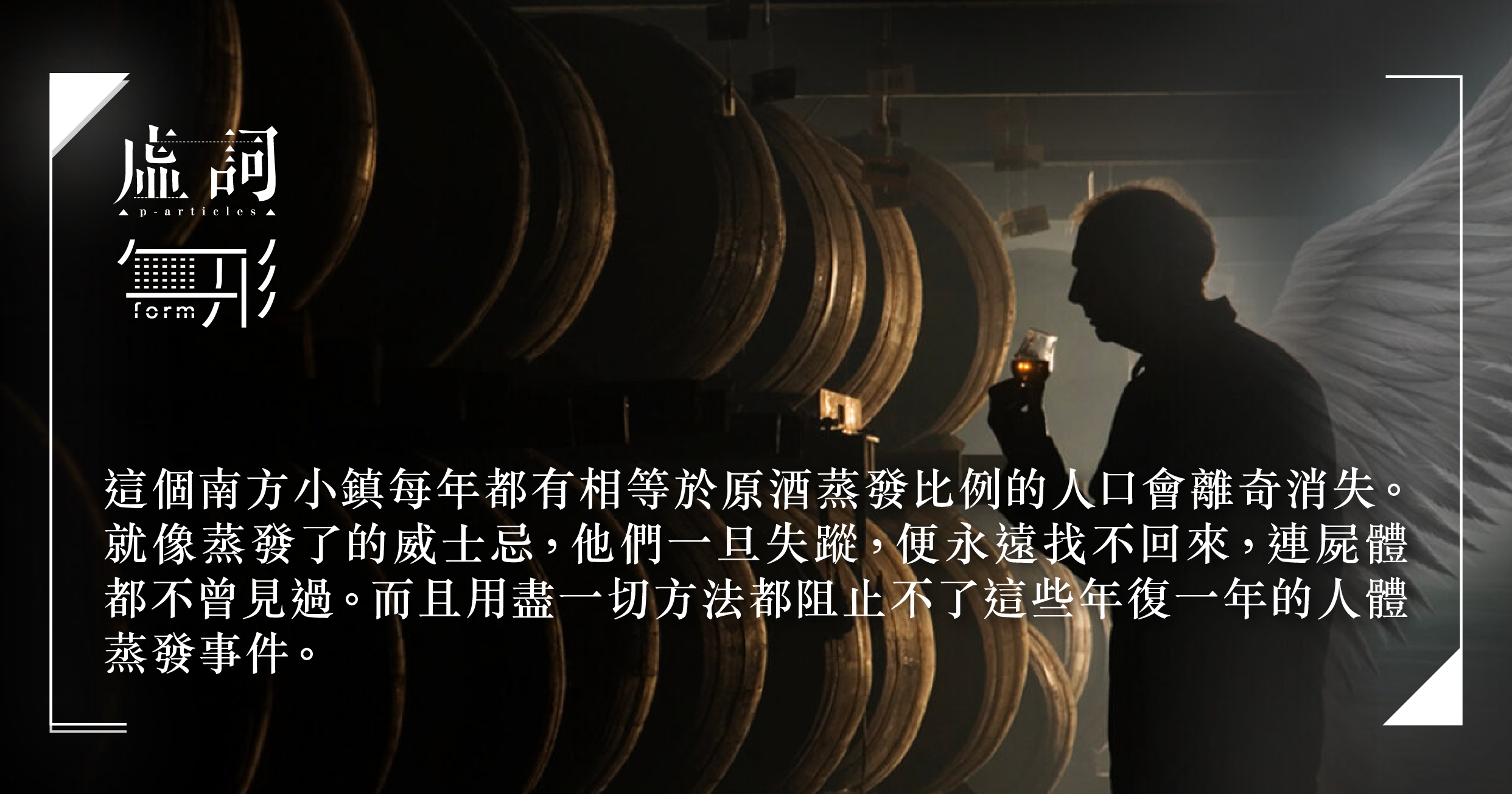

根據高海俊的解釋,這個南方小鎮每年都有相等於原酒蒸發比例的人口會離奇消失。就像蒸發了的威士忌,他們一旦失蹤,便永遠找不回來,連屍體都不曾見過。而且用盡一切方法都阻止不了這些年復一年的人體蒸發事件。高海俊接著說:「鎮上的人都心裡明白,只要這裡繼續生產威士忌,這裡就會繼續向大家徵稅,而且每個人都有機會在下一秒鐘消失。你永遠不會知道下一個消失的人到底是誰,而什麼時候會輪到自己。」

於鏡頭另一端負責對高海俊作出提問的蔡文潔,聽得全身一抖,臉上還是強作鎮定,繼續追問鎮上威士忌廠的沒落經過。

「跟剛才的人口失蹤傳聞有關嗎?」 她的聲音顯然有些不安,這也不難理解。從踏入小鎮開始,我們倒不是沒有機會在下一秒鐘就突然人間蒸發。

「最初確實是因為鎮上獨有的威士忌可以賺得高額利潤,而且存放年份愈久,價格愈是拾級而上,導致不少蒸餾廠的經營者都不顧人身安全繼續釀酒。但同時,許多怕死的人,或者經濟條件較為充裕,都選擇盡快搬走。移民人口大增,留下來的人則逐年蒸發,最終大部分威士忌廠都缺乏人手被迫倒閉。」高海俊如是說。

蔡文潔忽然追問(是預先寫好的採訪題):「物以罕為貴,如今鎮上出產的原桶單一麥芽威士忌,已成為許多拍賣會的天價商品,還引來城中富商和收藏家熱烈競投。你們應該獲利豐厚,不是嗎?」

高海俊答道:「但我們另有一筆非常昂貴的開支。近年售賣威士忌所賺得的利潤,都一毫不剩用來收購其他倒閉蒸餾廠的窖藏原酒。我們可以隨時蒸餾出另一批新的原酒,但價值不相同。喔,這個說法很糟糕。」他忽然尷尬一笑,修正了剛才的話:「我的意思是,存放年份愈久,便意味著我們失去得愈多,留下來的亦變得更重要。只有把原酒繼續陳存下去,被奪走了的部份才會不是真正的消失,而是作為酒體的色澤和層次,與酒同在。」

後來我們到處拍了一些空鏡頭,順帶一提,高海俊的酒廠只剩下兩名員工,林雙喜是製酒師,陳啟榮則負責銷售業務。據聞三人都是這所荒廢中學的舊生,為了節省日常開支,他們一同住在酒廠裡,都深信著只要不放棄酒廠,就不會真的一無所有。即使這裡是一個苛徵重稅的城市。

訪問尾聲,高海俊有點感慨,很久以前,他的目標是生產出第一批屬於這個南方小鎮的五十年陳釀威士忌,然而是一個不能抵達的遙遠年期。連同未來每一年需要被扣減的原酒比例,最終大概只剩下幾瓶左右。「而且人手才是目前的最大問題,沒有人回流接手經營的話,就算酒廠能夠守到最後一刻,我們終究都沒有人捱得過漫長的釀酒期。」

但是回來這裡生活,有機會就此無聲無息死去。他知道離開了的人都不會為了幾瓶威士忌而冒險。

開車返回酒店途上,腦海裡反覆想起高海俊最後的話,便隨意跟蔡文潔說了一句:「你應該跟我一樣,很久都沒回來這裡了吧?」她沒有回答。不曉得是剛好睡著了沒聽到,還是不想多談這個話題。以為難得久別重逢,我們的關係會變得比以前親密,但離開了這幾年的安穩生活,讓我們似乎變得更不一樣,而且更加疏遠。我們就在酒店的升降機大堂分開,看著她有點僵硬的笑容,大概是擔心自己會否在明天之前人間蒸發。

回到自己的房間,窗外是隔壁商業大廈的石屎牆。扭開了採訪結束之後高海俊送給我留念的那一小瓶酒版,把鼻孔湊過去聞了一下,再盡可能用最慢的速度喝了一口。在帶著海風的鹽份與蘋果的清甜之間,還有泥土、煙和血肉的味道。