SEARCH RESULTS FOR "文學"

詩三首:〈世界因你而美麗〉、〈夜宴〉、〈在萬里無雲的日子裏〉

詩歌 | by 飲江, 徐竟勛, 詹嘉聰 | 2026-02-22

讀詩三首。飲江傳來〈世界因你而美麗〉一詩,以文字遊戲解構難民、歷史與地緣的界線,並以一句平常屢屢出現的「留意番餘額」一句拉回日常生活,喻示微小言語可挽救詩歌乃至世界;徐竟勛的〈夜宴〉描繪了一場生死交錯的超現實家宴,了在喧鬧的勸酒與孩童的童言無忌中,交織著垂老生命的倒數與死亡的逼近;詹嘉聰在〈在萬里無雲的日子裏〉中吟唱一首青春的輓歌,從無憂無慮的逃課時光與鐵道上的幻想,過渡到成長後必須面對的寒意與破滅,捕捉純真消逝的失落。

斯托克波特

小說 | by 沈嘉儀 | 2026-02-20

沈嘉儀傳來小說,書寫「我」在英國斯托克波特舉辦個人藝術展覽,期間邂逅清潔工撒姆爾,被他誘騙並囚禁於地下室。撒姆爾將對前女友的偏執投射在「我」身上,屢屢以自身的心理創傷作為施暴與情緒勒索的藉口。「我」原先習慣以「無條件的憐憫」去包容並原諒他,但在絕望的囚禁與被逼至極限的侵犯中,徹底看透了施暴者的懦弱與自私。

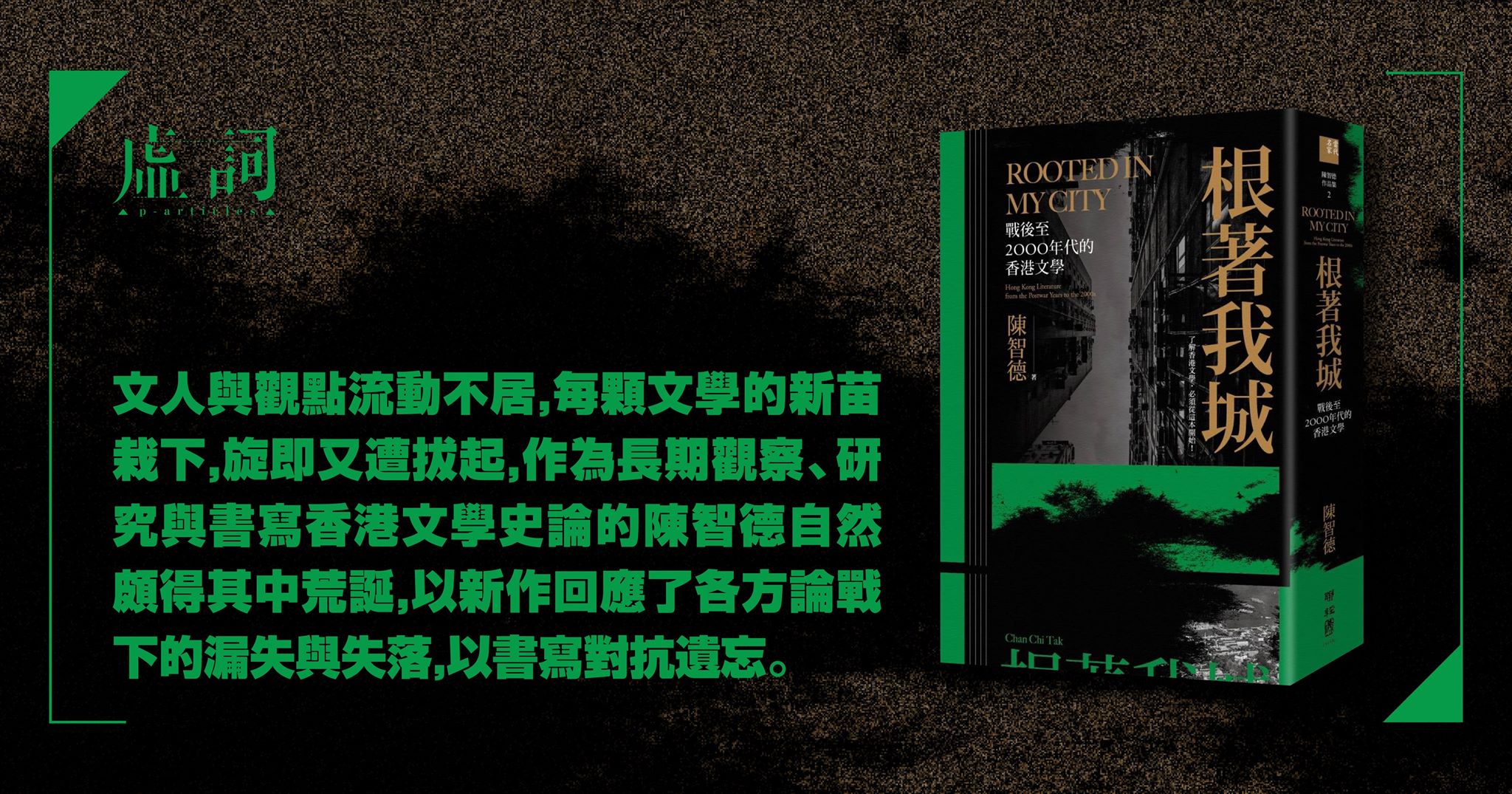

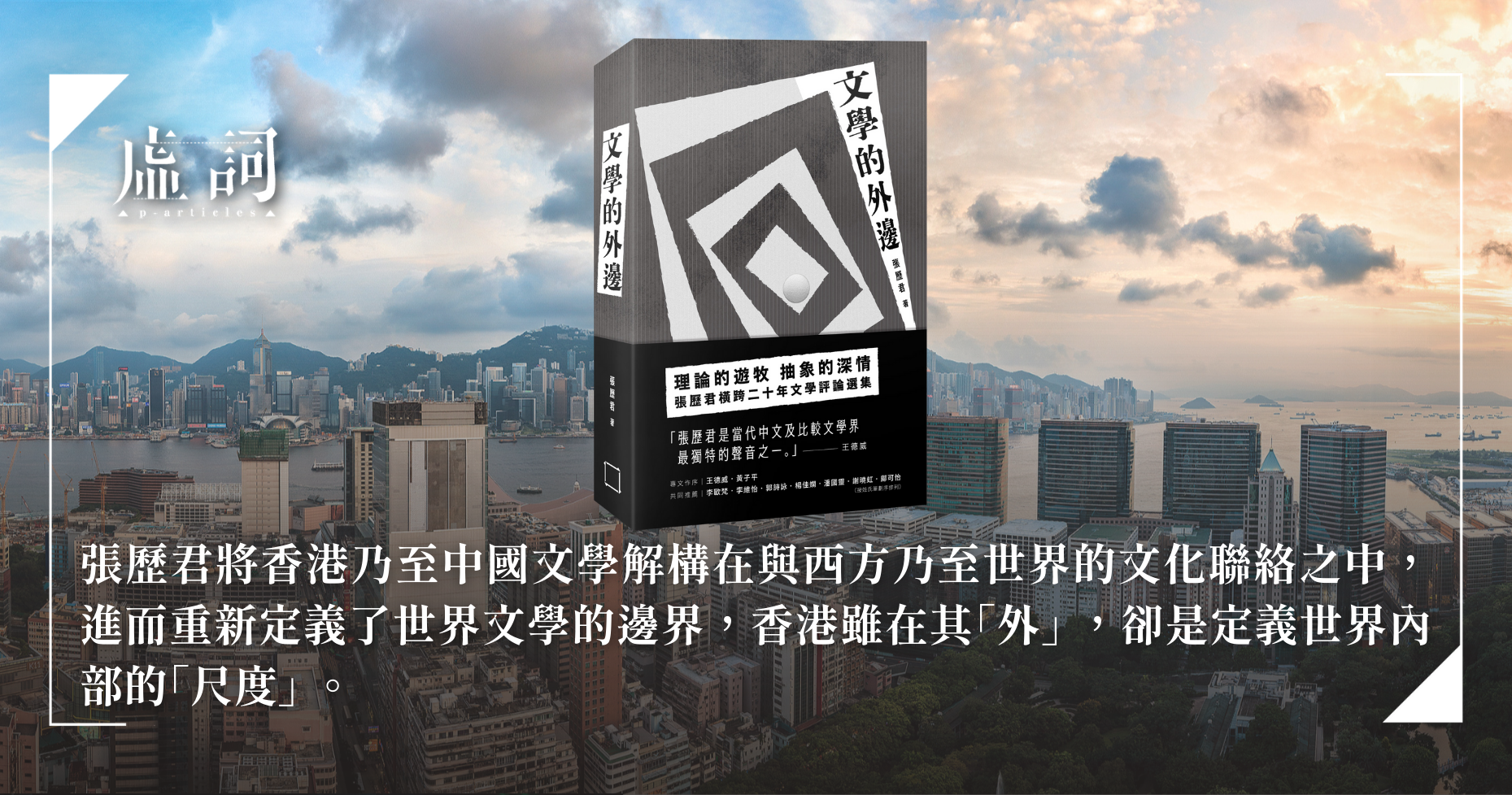

立足邊緣 繪製香港文學與世界對話的星圖——讀張歷君《文學的外邊》

書評 | by 曾卓然 | 2026-02-19

曾卓然傳來《文學的外邊》書評,尤特別共鳴書中對「香港魯迅閱讀史」的考掘,指出作者張歷君教授透過曹聚仁在香港撰寫《魯迅評傳》的系譜考察,揭示曹氏受伍爾芙「新傳記」影響,在冷戰「第三空間」中,以西方現代主義視角還原魯迅內心的幽暗、矛盾與虛無,打破政治符號化,呈現有血有肉的真實魯迅,突顯香港邊緣位置的獨特價值,為中國現代文學保留另類可能。曾卓然認為《文》指向開放學術姿態,提醒文學生命力常存於邊緣,為香港文學繪製與世界對話的星圖。

利事

小說 | by 杜澤 | 2026-02-17

杜澤傳來短篇小說,講述一名球技出眾卻不驕不躁少年,總是主動與年長的街坊組隊踢球,在簡陋的水泥地上全情投入,為年邁的隊友助攻防守,讓彼此享受純粹的運動樂趣。農曆新年期間,長者們按習俗向後輩派發利事,少年恭敬雙手接過,珍視他們這份心意;反觀其他年輕人卻只抽取鈔票,隨手將利是封棄置在地,令少年若有所視。

魔幻時刻

散文 | by 黎喜 | 2026-02-16

黎喜傳來散文,書寫「我」由往返亞博的通勤塞車與工作間隙,聯想到亨利・柏格森的「綿延」概念及希臘神話中的Chronos與Kairos,反思資本主義下時間如何被薪資切割,並直指被浪漫化的「decisive moment」本質往往庸俗且赤裸。從導賞團的階級佈署、與前室友 Enoch 重逢時成年人維持的「體面」,到兼職同事對往昔風光的追憶,這些都突顯出「non-decisive period」的寂寞與庸俗辯證。

天變後

小說 | by Cleo Adler | 2026-02-15

Cleo Adler傳來短篇小說,書寫「我」25歲時確診眼疾,從此世界只剩下仲夏的那一抹蔚藍。雖說命運多舛,但「我」在一次義工活動中認識失明了的章華,繼而令「我」眼中的世界重拾色彩。章華從「我」的身體律動感受地面;「我」又透過他的沉默,學會與悲傷共處。兩縷互不相關的靈魂就此產生瓜葛,兩輛駛往不同軌跡的列車,卻在黑暗中並肩而行。

【字遊行·澳門】在時光縫隙裡的澳門

字遊行 | by 曾金智 | 2026-02-13

在曾金智眼中,澳門是一座在霓虹與石板路之間呼吸的城市,像一本厚重的書,封面是繁華,內頁卻藏著無數細膩故事。他在澳門旅居時,親眼見識賭場輝煌表象的背後,是一種被精密計算的空洞逃避,而街巷的奶茶、鑊氣,則是居民用日常節奏對均質化全球景觀的柔軟抵抗。「縫隙」是殖民與信仰的象徵印記,在澳門以斑駁的方式持續呼吸。這座城市的光譜,從極致的物慾橫流到極致的家常溫情,共同編織出無法被簡單定義的複雜靈魂。

葉英傑詩三首(三)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-02-12

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再度傳來詩作,甫寫災後感受。在〈安家〉一詩中,透過新住客搬入中轉屋,其孩子已找到嬉耍的地方,映照出大人面對動盪的沉重與孩童在夾縫中作樂的生命力對比;〈回家的理由〉用魚兒洄游產卵的本能,比喻人們災後對家的牽掛,災民回到舊地只能隔著警戒線遠望,道出對舊居的眷戀及面對失去的無奈;〈地上的鳥〉借鳥自喻,寫出新舊居所從昔日的鳳凰木到如今單薄的樹與亂草,隱喻出自己的「無根感」和與脆弱,而失去舊居的鳥兒如常求生,如流離災民仍存生命韌性。

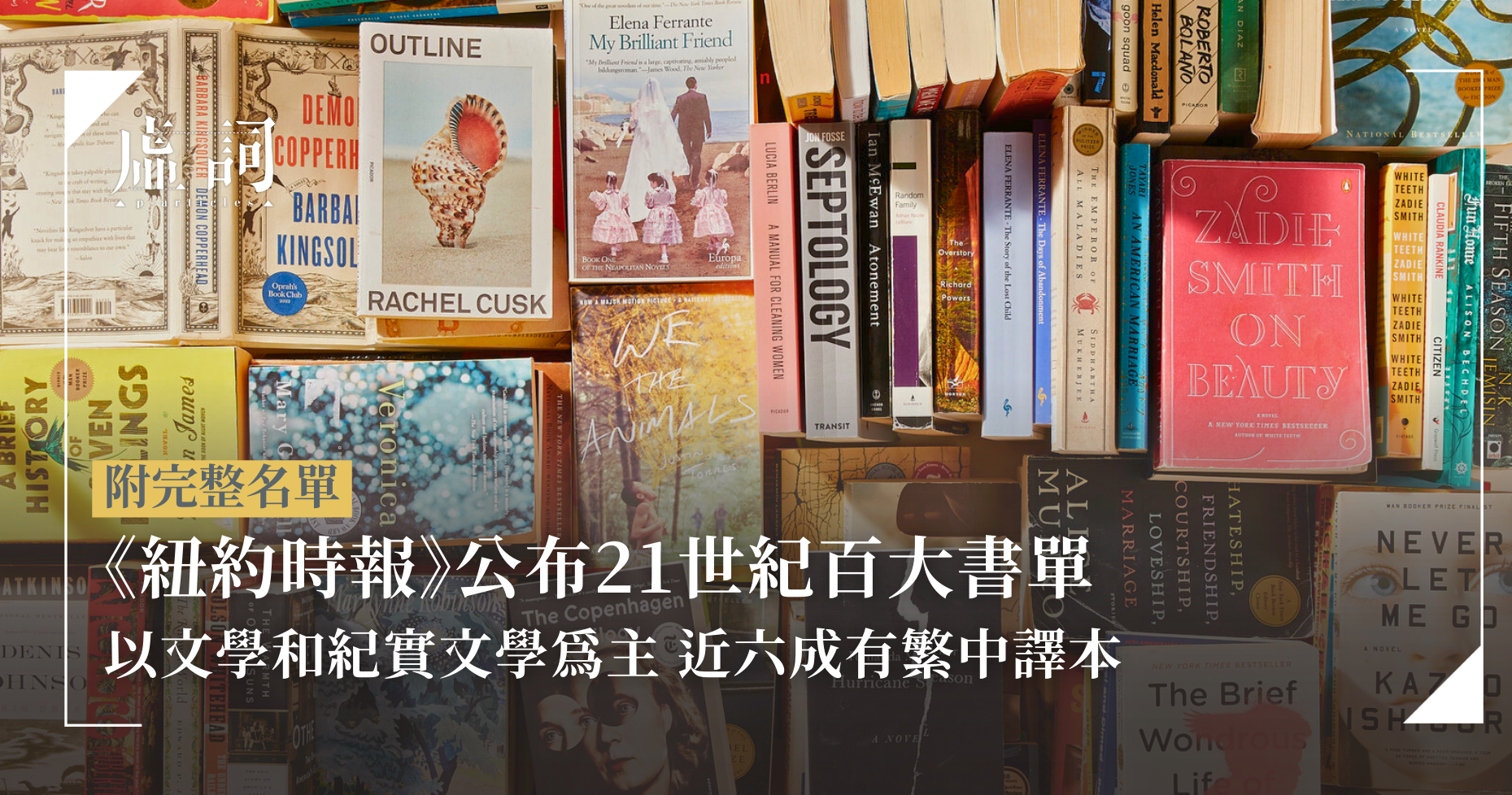

AI翻譯水平超越人類?韓國舉古詩英譯盲測 12位教授認為AI譯本更具深度

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-02-12

韓國文化體育觀光部轄下「韓國文學翻譯院」與國會議員閔亨培辦公室,於本月初舉行了一場備受矚目的「AI 與人類翻譯對決」。測試要求人類譯者與 AI 同時翻譯朝鮮時代詩人張維(장유의,Jang Yu)的詩作《愼獨箴》,並邀請16位韓國國內英語文學教授擔任評審,以盲測方式比較專業譯者與ChatGPT的英文譯本。結果顯示,高達12位教授認為AI的翻譯更為優秀。

腐

小說 | by 悇愉 | 2026-02-09

悇愉傳來小說,書寫父母在印尼鄉村經營飾物舖時,將「我」託付外婆照顧的經歷。在語言隔閡中,「我」度過孤寂時光,透過電視與周遭互動,又與那位總是帶著豆漿、在賭局中沉默的「豆腐佬」有著微妙的關係。然而,某個雨夜「豆腐佬」離奇穿過上鎖鐵閘出現於家中⋯⋯

詩三首:〈肥蟲紀〉、〈禁果〉、〈自由放射〉

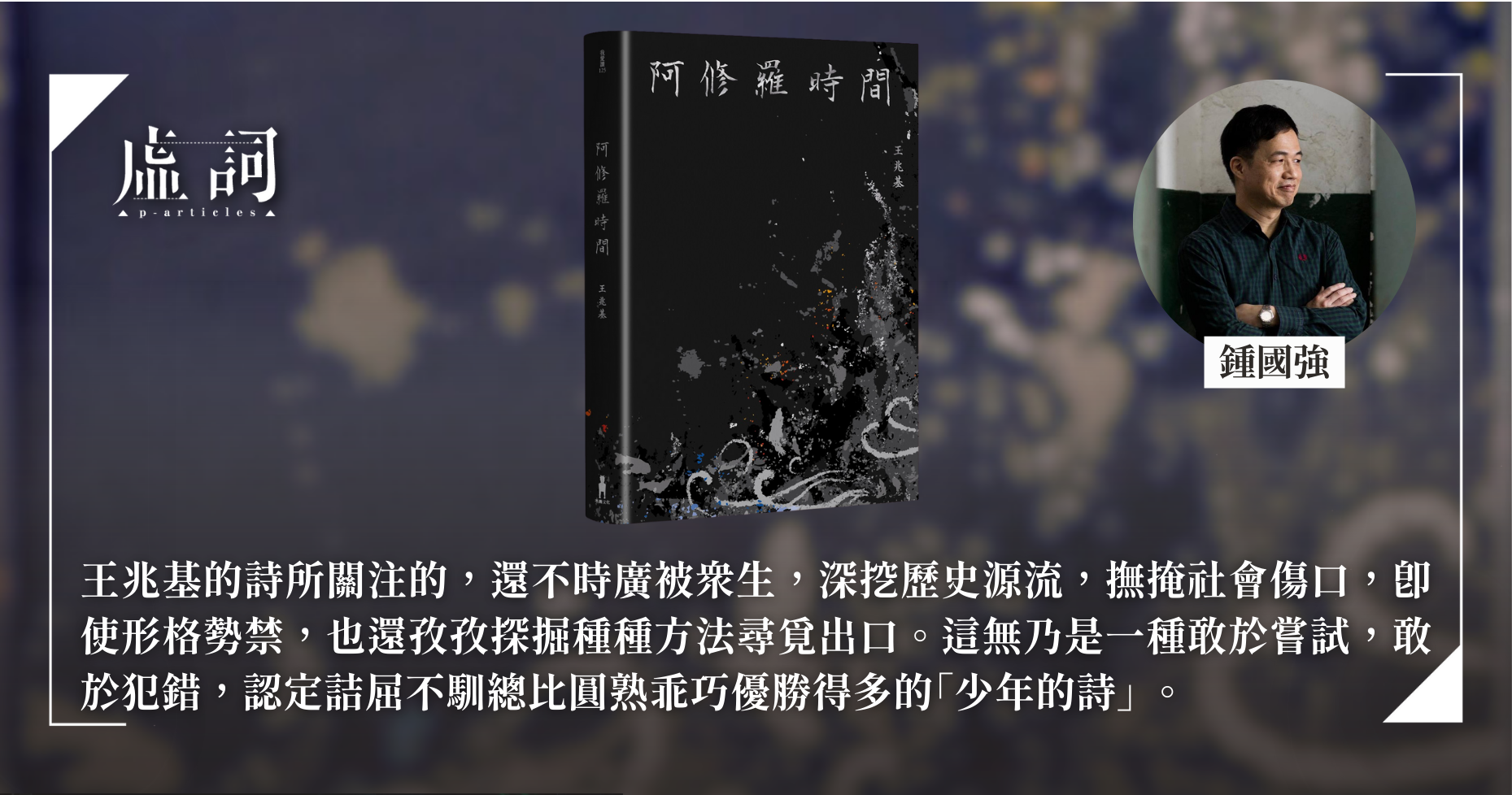

詩歌 | by 王兆基, 王培智, 陳唸雲 | 2026-02-06

讀詩三首。王兆基傳來〈肥蟲紀〉一詩,以輕鬆幽默描繪詩友「肥蟲」的聒噪,藉此捕捉生命中那種噴薄而出、不加掩飾的能量;王培智的〈禁果〉藉伊朗政局隱喻極權下的信仰掙扎,將仁愛化作禁果,期待淚水後的收割;陳唸雲〈自由放射〉一詩透過冷冽的機械意象,隱喻現代文明中個體精神的崩解,為一剎的失控的瞬間才能感受可貴的自由。

人面鸚鵡與人狼

小說 | by 無鋒 | 2026-02-06

無鋒傳來小說,以一個人類不再是人類的奇幻世界為背景,書寫當人類失落本心,世界裂解為兩極:一邊是擁有人面卻只會鸚鵡學舌、活在集體排他「夢境」中的人面鸚鵡;另一邊則是狼首人身、在荒野孤高自賞卻陷入權力內鬥的人狼。鸚鵡小流因意外墜山,邂逅了看破真相的人狼 T,在偏見與殺戮的夾縫中,她親眼目睹了兩個物種如何以不同的方式踐踏人性。

嗅嗅聞聞余光中

小說 | by 潘逸賢 | 2026-01-30

潘逸賢傳來短篇小說,書寫學生諾斯文學課堂上拒絕傳統閱讀報告形式,以玻璃密封罐捕捉雨天空氣,詮釋余光中散文〈聽聽那冷雨〉中薄荷、土腥、蚯蚓與蝸牛的生命氣息,卻遭到老師與同學的嘲諷。當這份「閱讀報告」在教室碎裂,課堂突然化為長滿植物的荒野,師生埋首泥中,諾斯則褪去人形,蛻變為一個純粹感知的鼻子。

詩三首:〈格陵蘭的貓〉、〈侵掠〉、〈聖誕即景2025〉

詩歌 | by 飲江, 徐竟勛, 小煬 | 2026-01-30

讀詩三首。飲江傳來〈格陵蘭的貓〉一詩,借美國總統特朗普意欲購買格陵蘭的新聞為藍本,並柔合希臘神話與民間寓言,透過荒誕與黑色幽默的文字,諷刺當代政治領袖的狂妄自大,以及「奇奇怪怪地不奇怪」的時代現狀;徐竟勛在〈侵掠〉中寫出現代人面對生活壓力時即使希望徹底躺平,卻又不得不勉強動起來以維生的內心掙扎;小煬的〈聖誕即景2025〉以本應歡樂且溫暖的聖誕與內心孤寂對照,映照出當面對生活重壓、青春逝去時,內心深處那份無法言說的荒涼與對純粹心靈的渴望。

有天一個女孩問我

小說 | by 曾可駿 | 2026-01-30

曾可駿傳來小說,書寫「我」在大學圖書館正在閱讀雷蒙德·卡佛的小說,突然被一名素昧謀面的東南亞女孩詢問是否願意與她做愛。面對這場突如其來的邀約,「我」感到困惑與驚嚇,僅能回覆「I don’t know」及「I have no idea」,完全無法分辨這是真實邀約、惡作劇還是採訪。當女孩回到另男伴身邊後哭笑不得地向他重複「我」的回答,而神情亦略顯無奈。

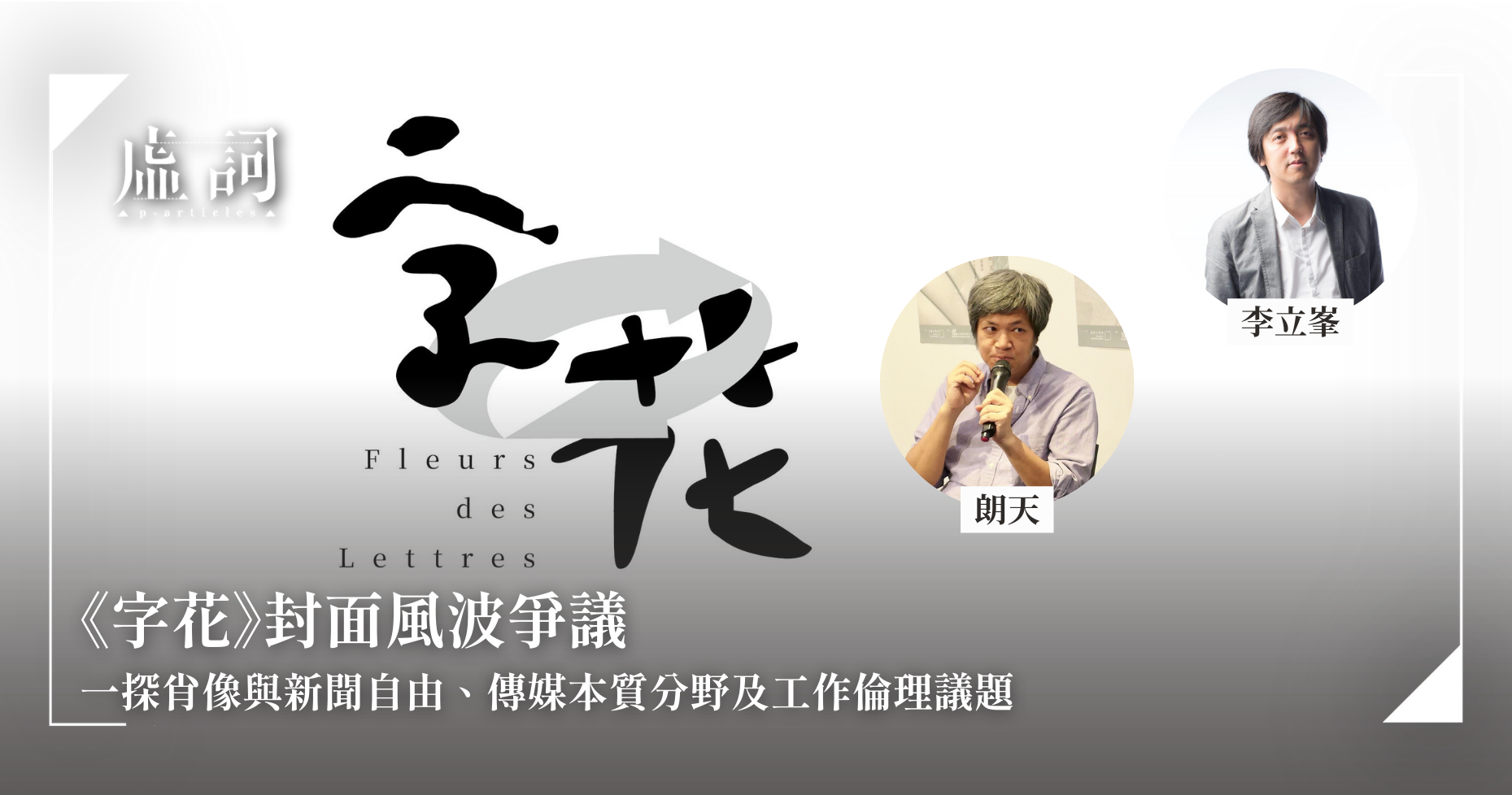

《字花》封面風波爭議 一探肖像與新聞自由、傳媒本質分野及工作倫理議題

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-28

創刊近二十年的香港知名文學雙月刊《字花》,近日因第118期雜誌封面選用了一張在大埔宏福苑悼念現場拍攝的、未經當事人同意的年輕男生流淚特寫照,繼而引起文學界、出版界及廣大讀者對媒體道德底線的質疑。隨後香港獨立書店「序言書室」在社交媒體宣布該期刊物不再販賣,並交代了不作販賣之原由,令事件一再發酵。本文寫於具體人事處理塵埃落定之後,意在紀錄事件相關之深入討論,為歷史及文化留紀錄。又藉由本文梳理事件脈絡,邀請到資深傳媒人、評論人朗天以及香港新聞與傳播學者、中大新聞與傳播學院李立峯教授接受訪問,並引述多方人士的觀點及看法,剖析爭議背後所反映的媒體倫理問題、新聞與文學媒體分野、編採自主權界限,及工作倫理等議題。

首屆「獨立書店推薦賞」圓滿舉行 《沉埋的粵菜檔案》成大贏家 吳靄儀《雨中的香港》獲「推薦大獎」冠軍(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-28

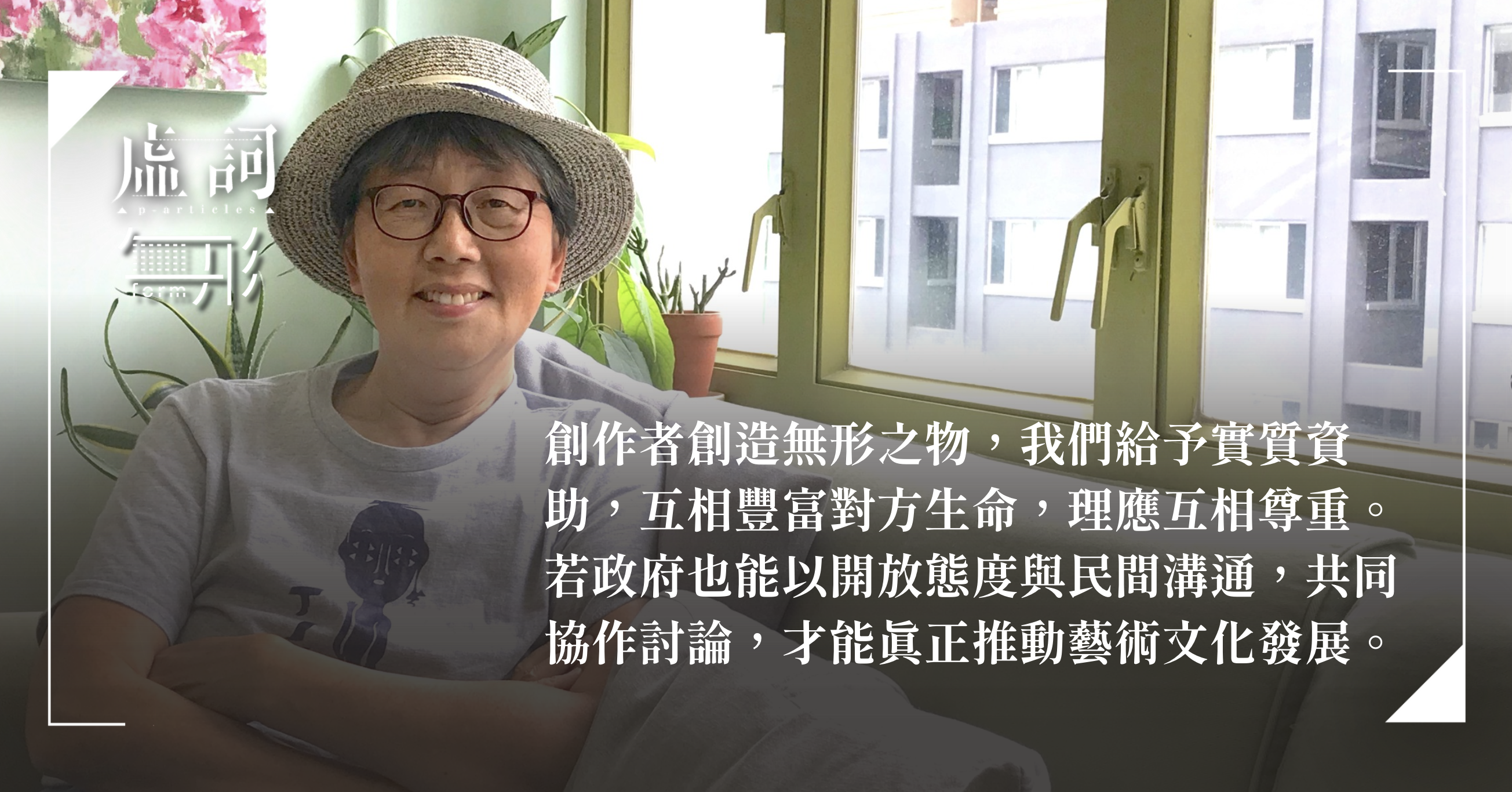

由多間香港獨立書店聯合發起的「第一屆獨立書店推薦賞」頒獎典禮於日前(26日)順利舉行,邀請到藝術家馮美華(May Fung)、資深傳媒人區家麟、劇作家莊梅岩、政治漫畫家尊子,以及「一拳書館」店主龐一鳴等人擔任頒獎嘉賓。「推薦賞」共設有七個獎項類別,其中由「字字研究所」出版、徐子君著、呂嘉俊編的《沉埋的粵菜檔案》表現最為亮眼,囊括「獨立書店推薦大獎」亞軍、「非虛構類」冠軍及「書籍設計」季軍,成為本屆最大贏家。而備受矚目的「全民大獎」,則由「dirty press」出版的《拾荒的人——香港拾荒者勞動紀實》奪得。

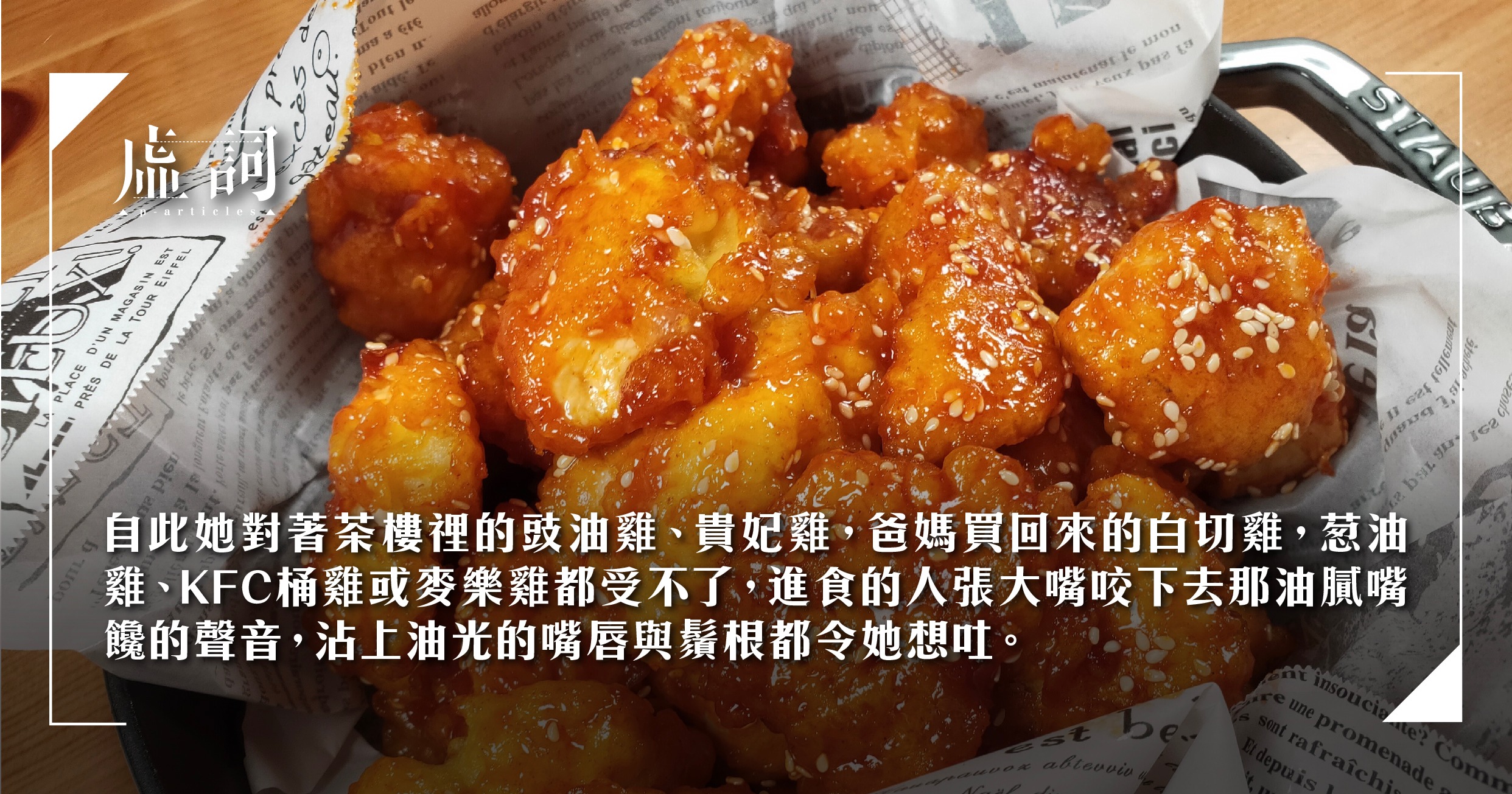

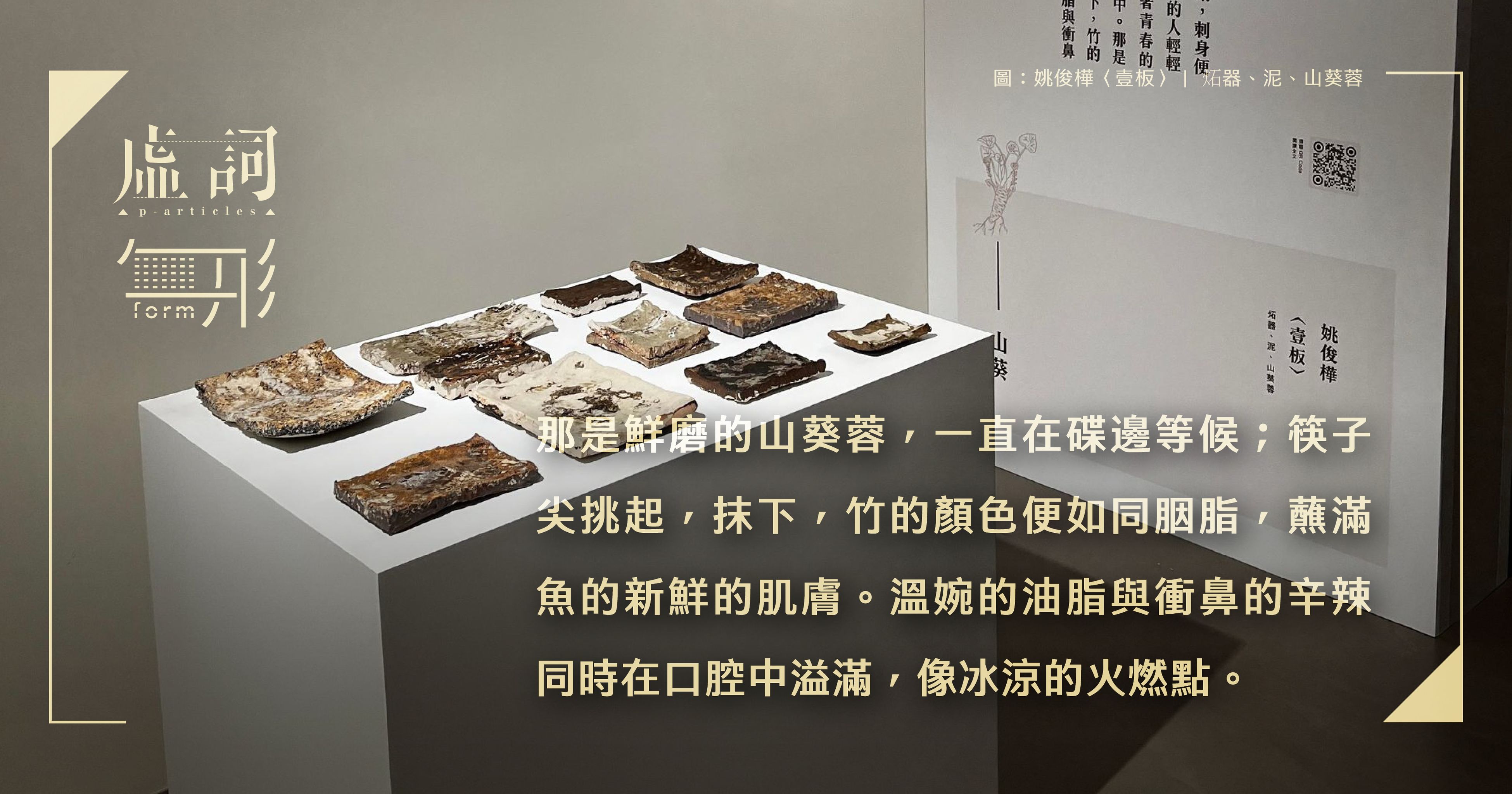

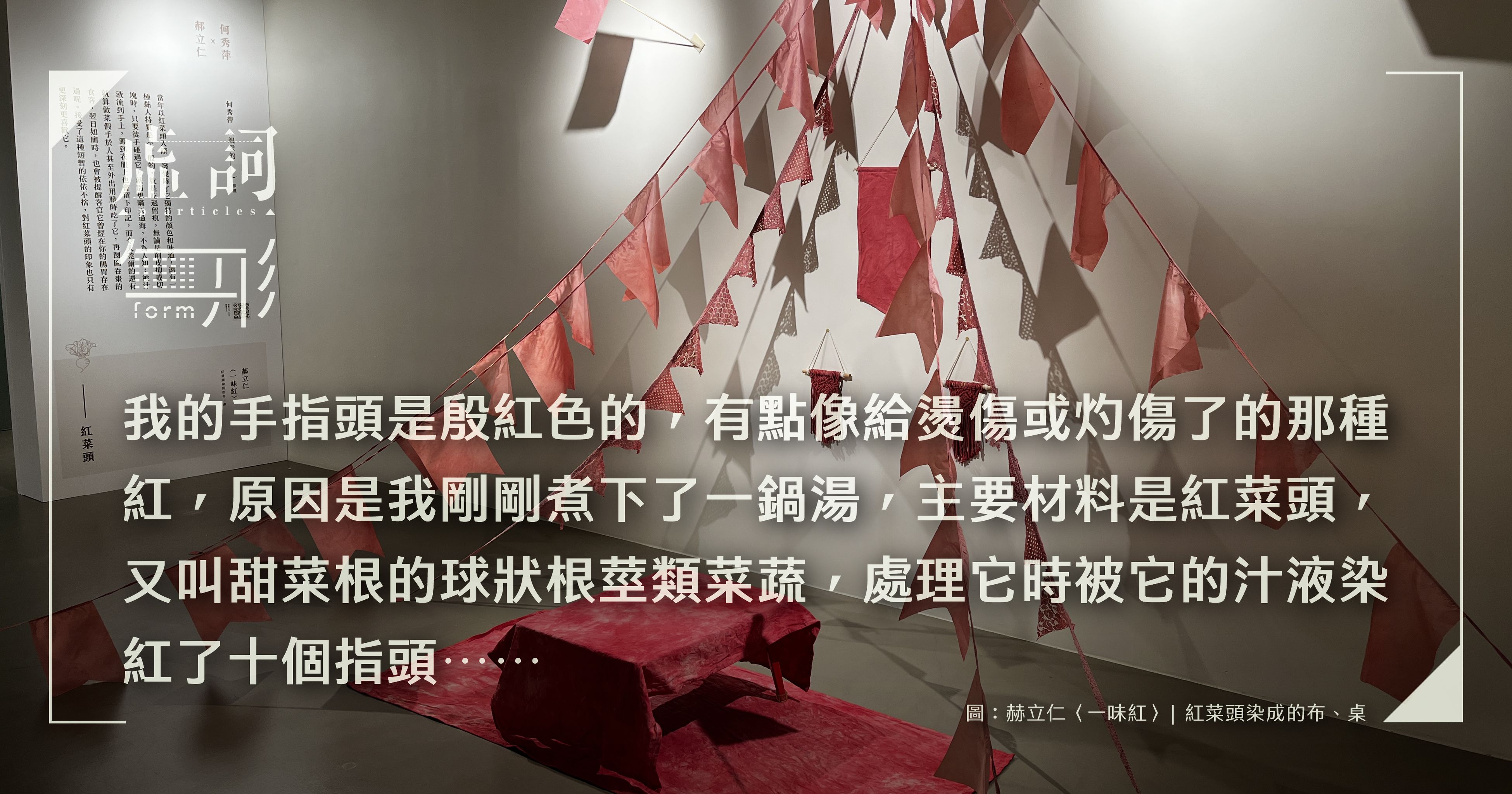

舌尖上的張愛玲 「獅房菜」推出愛玲宴 12道菜饌靈感源自書中文字

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-26

「祖師奶奶」張愛玲以小說和散文聞名於世,亦對飲食頗有研究,其作品中頻繁出現與美食相關的描述,反映出其對中國傳統飲食的深刻洞察。2025年是張愛玲逝世30周年,帝京酒店「獅房菜」於年末時分再度推出「愛玲宴」,江肇祺師傅及其團隊以張愛玲一生及其作品為創作主軸,融入其「敢變」精神,將情感與創意融合於菜式設計中,以一系列精緻的美饌帶大家走進張氏的文學世界。

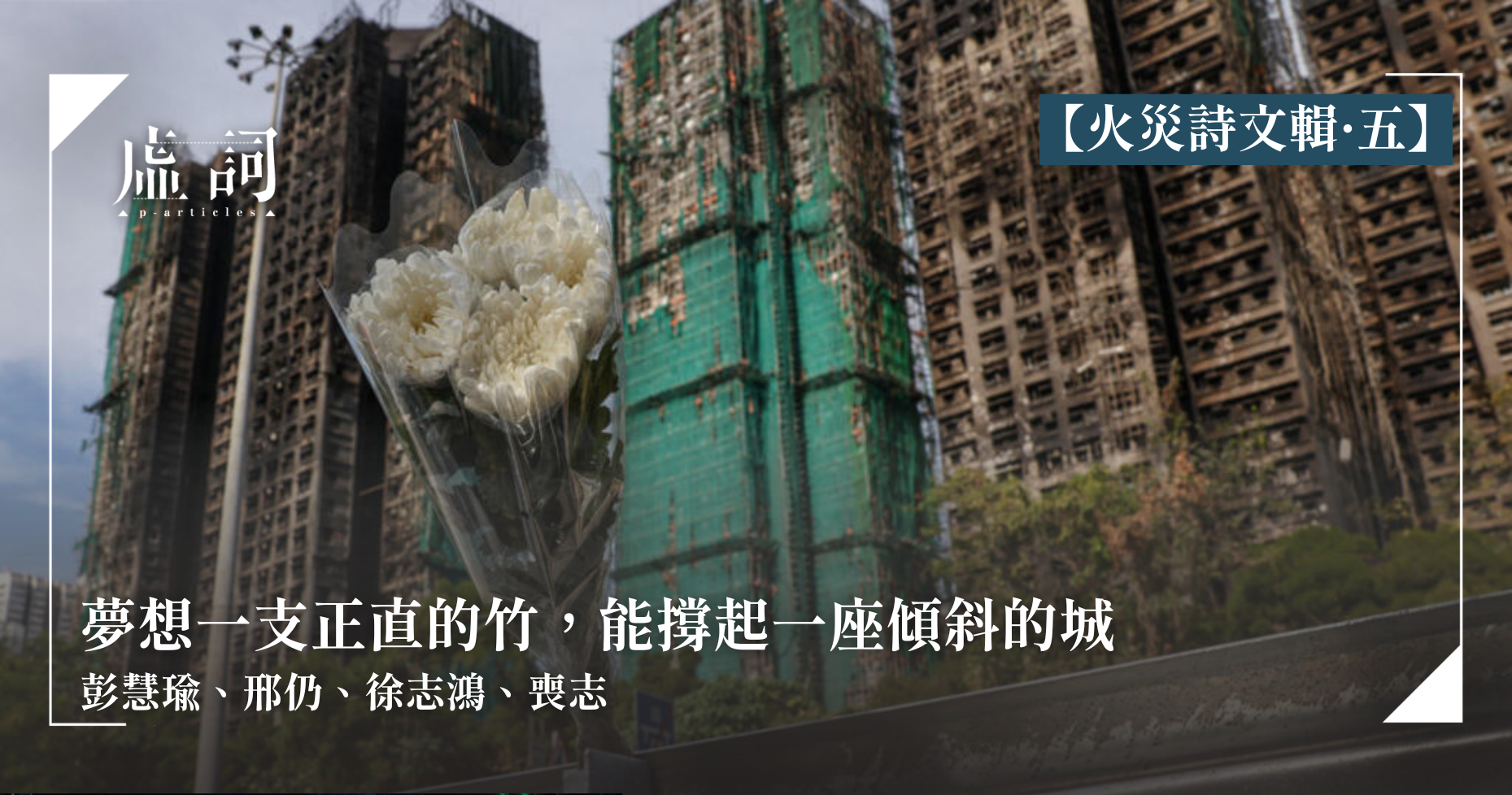

【火災詩文輯·五】夢想一支正直的竹,能撐起一座傾斜的城

詩歌 | by 彭慧瑜, 邢仍, 徐志鴻, 喪志 | 2026-01-22

大埔宏福苑大火發生迄今近兩個月,時光或許能沖淡表面的傷痛,卻難以撫平心靈深處的創痕。彭慧瑜、邢仍、徐志鴻以詩為祭,喪志則以散文為誌,四位作者藉由文字為這場災難寫下嘆息。用鮮花祭祀逝去的人,仰望剩低的天虹,記住憤怒,記住記住那頭吵鬧的獸,那一個漫長的夜。

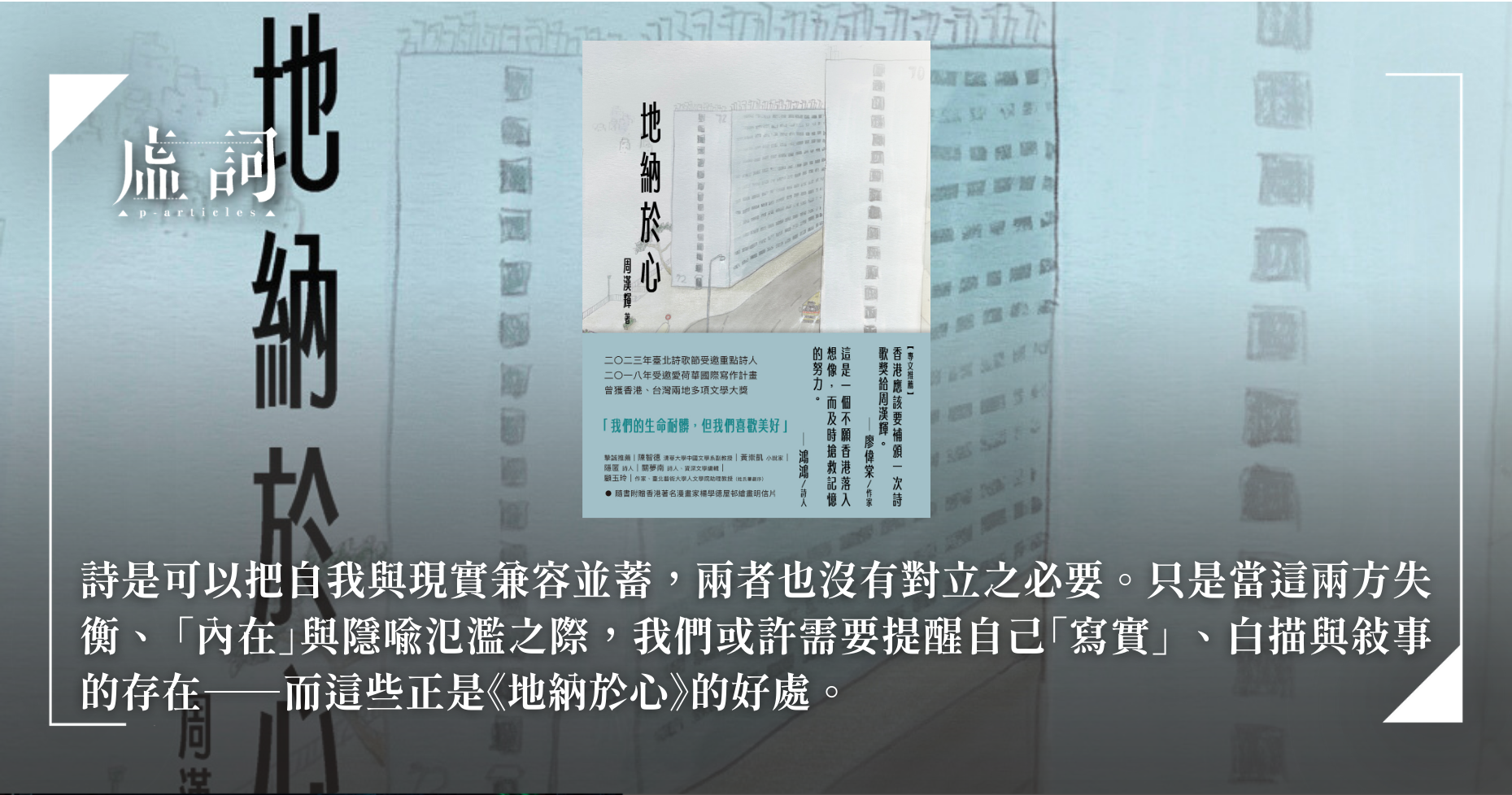

再讀周漢輝《地納於心》:兼淺談現代詩的兩種書寫對象

書評 | by 寧霧 | 2026-01-20

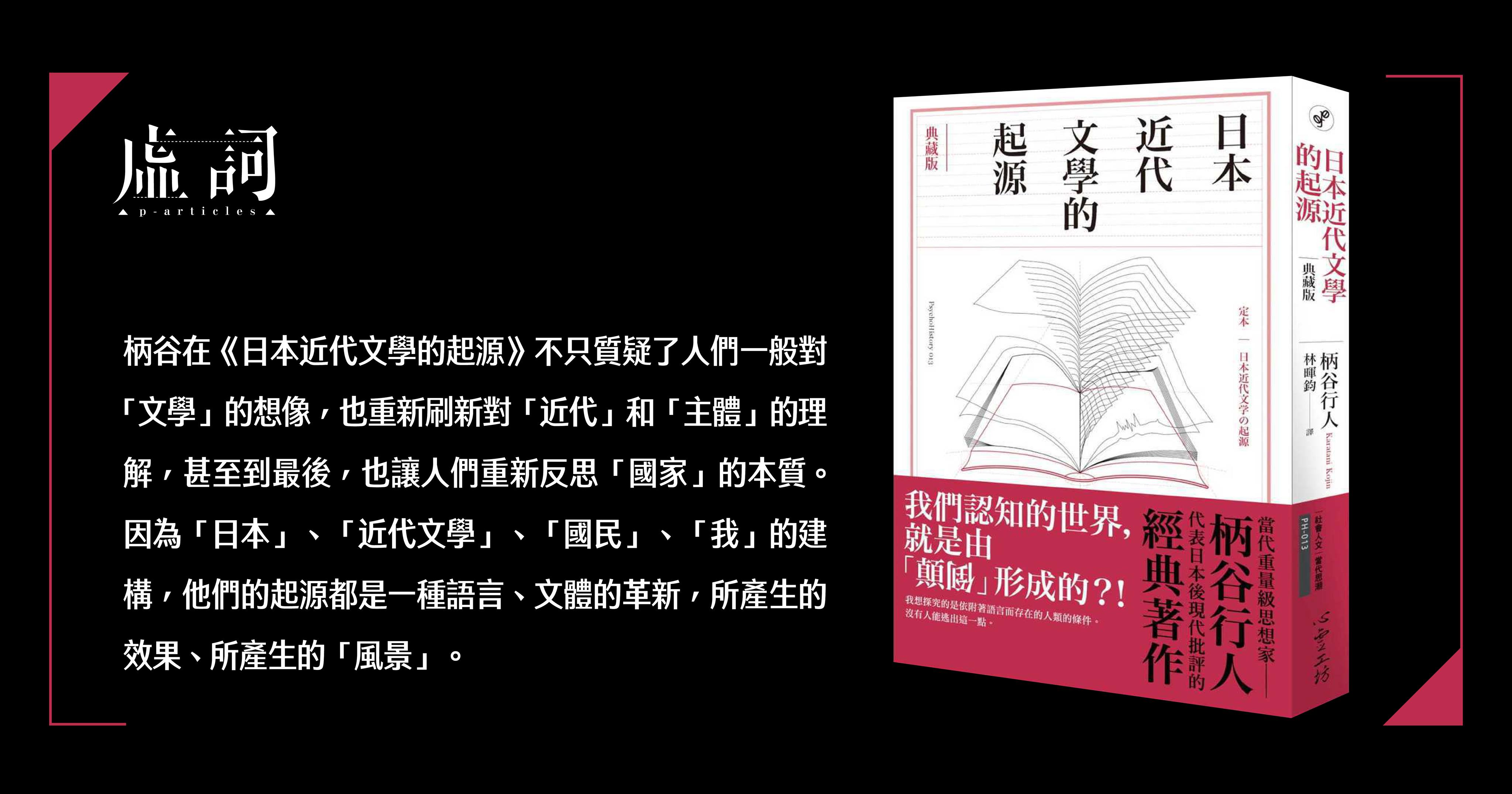

寧霧傳來香港詩人周漢輝詩集《地納於心》評論,認為其為近香港詩壇佳作。寧霧指出詩集以公屋、街道、飲食為主題,繼承本土詩生活化傳統,創新運用電影技法如長鏡頭與蒙太奇,描繪空間逼仄與時間縱橫,展現對眾生苦難的悲憫與節制情感。寧霧藉此探討現代詩「現實」與「自我」兩種書寫面向,援引柄谷行人理論解構二者之對立;認為周漢輝以觀察取代想像,拒絕煽情與封閉的隱喻遊戲,其溫柔的人文關懷遙相呼應米沃什與希尼的詩學觀點——詩,必須是對他人平凡與苦難的深刻認知。

【新書】李毓寒《緘默與沸騰》宋子江推薦序——〈熵增的抒情〉

書序 | by 宋子江 | 2026-01-19

香港詩人李毓寒最近出版了其首本詩集《緘默與沸騰》,邀來《聲韻詩刊》主編、詩人兼譯者的宋子江為其作序。序中,宋子江認為書名精準隱喻了香港城市生活與個人情感間「沉默」與「喧囂」的雙重張力。詩集最顯著的特色之一是對詩歌語言的信與疑,李毓寒透過科技熵增、漂泊身份、日常飲食及公共事件入詩,以獨特意象對抗遺忘與平庸。宋子江指出李毓寒始終把詩歌語言視為一種有限的努力,在緘默中積蓄能量,沸騰中綻放微光,成為香港精神的鏡像與抗辯。

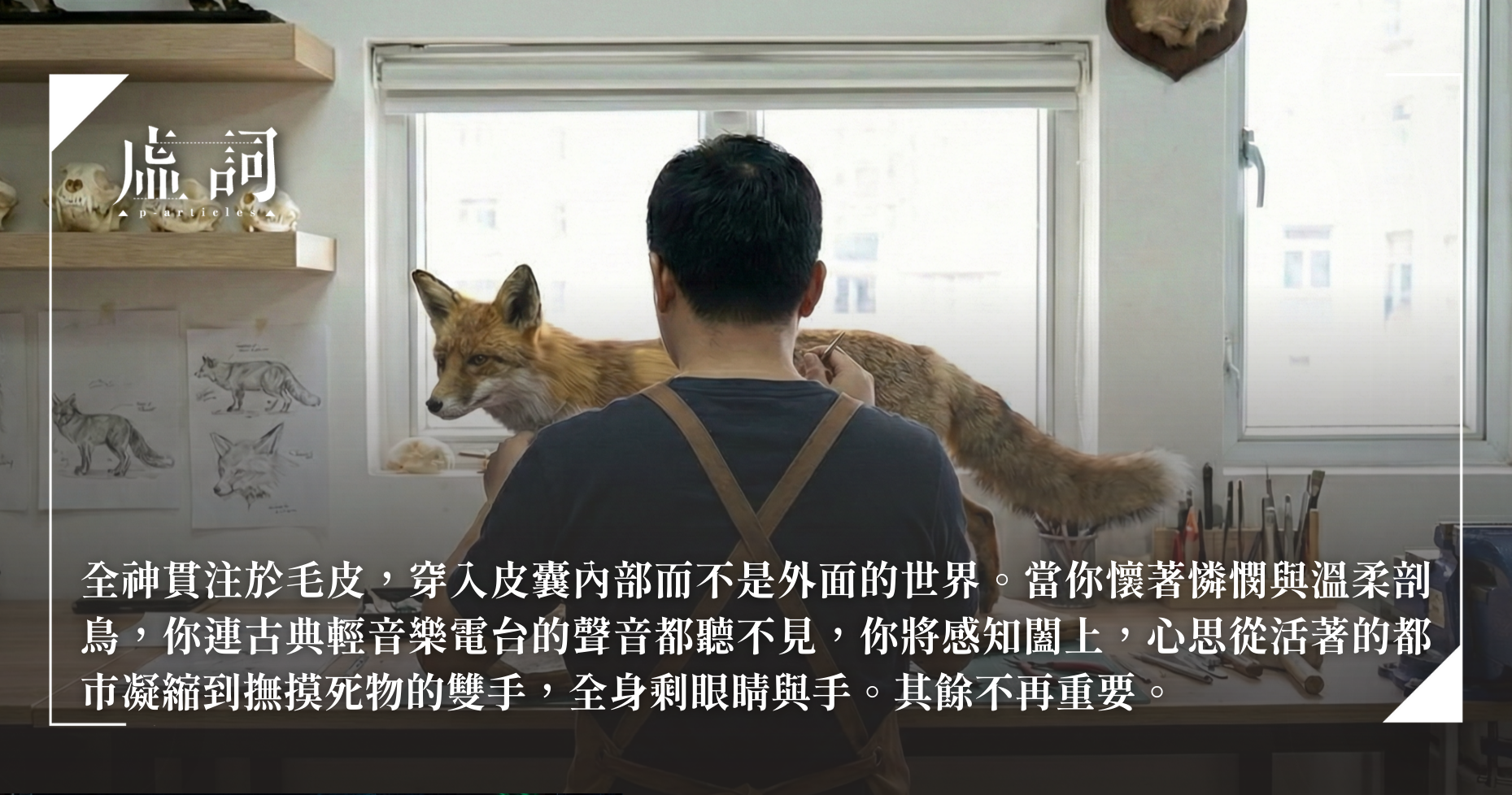

一位年輕標本師的哀愁

小說 | by 伊藤雪彥 | 2026-01-16

伊藤雪彥傳來小說,書寫身為繼承叔叔衣缽的標本師,「你」早已習慣將情感抽離,恪守「不要太過將心放在活物上」的生存法則。然而,教授的葬禮讓「你」與昔日同窗晏重逢。面對剛失去愛人、跪地痛哭的晏,「你」違背了冷漠的本能,獻出了身體與遲來的溫柔。正當封閉的世界逐漸因愛開啟,準備迎接晏進入「你」的工作室時,一通來自教授遺孀的電話,卻揭開了教授自殺背後的殘酷真相。

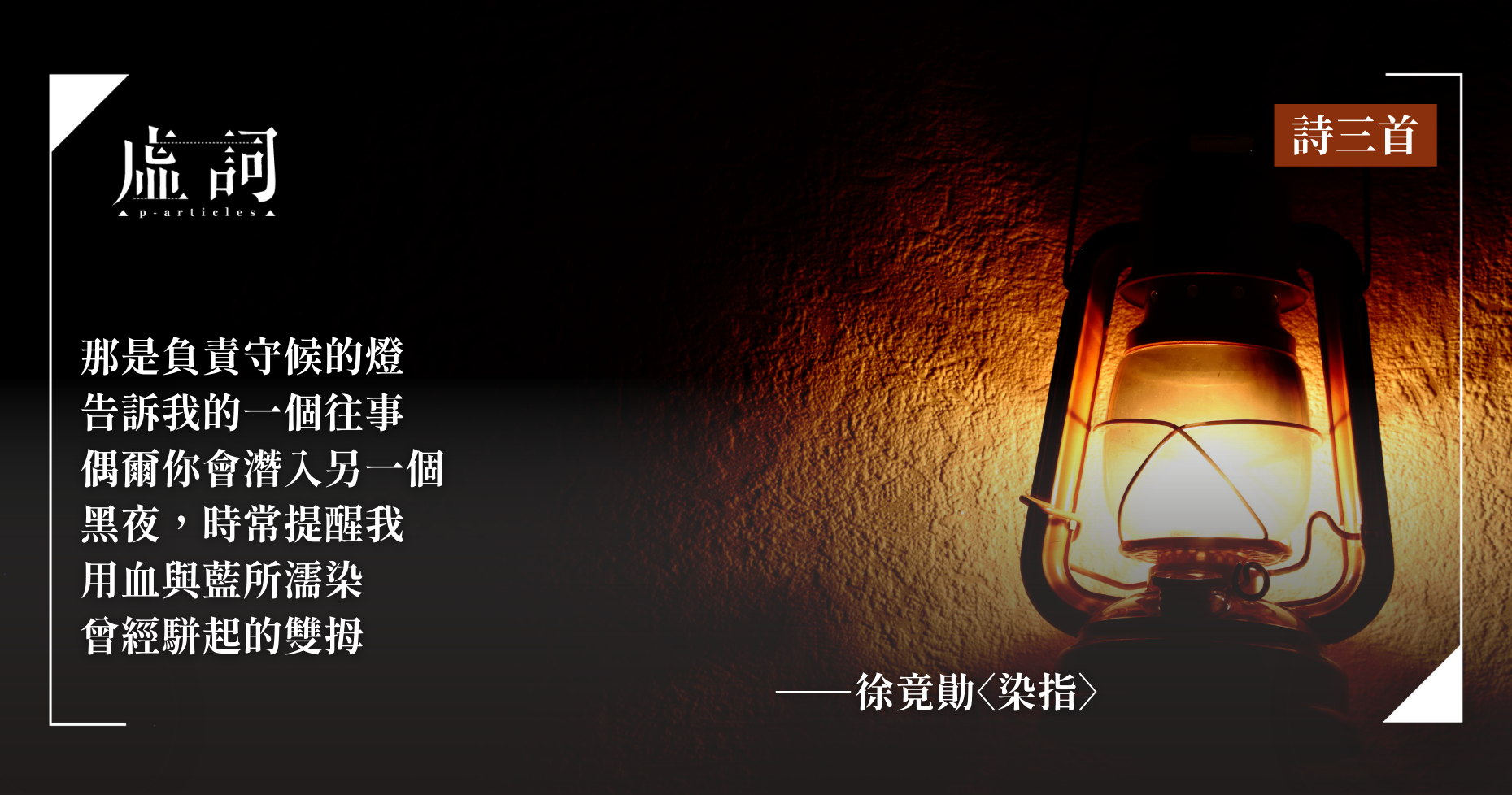

詩三首:〈染指〉、〈對〉、〈水循環〉

詩歌 | by 徐竟勛, 無焰, 曾靜雅 | 2026-01-16

讀詩三首。徐竟勛傳來〈染指〉一詩,借藍染與藍曬顯影的意象,轉化為情感的滲透與記憶的顯影,在幽微燈火中顯影情感的離合與烙印;無焰的〈對〉以回應大埔火災後的會議,用目光構建出雙方決絕的對峙,展現災民不滿的情緒;曾靜雅在〈水循環〉中,藉刮鱗、洗衣等日常水聲道出情感的壓抑,當生活的漩渦演變成精神的風暴,縱使竭力瞞騙自己,內心終將迎來無聲的海嘯。

證詞

小說 | by 如牛羊 | 2026-01-15

如牛羊傳來小說,書寫「我」在「我」的葬禮上,安躺在鮮花環繞的棺木中,試圖安睡,卻被周遭的悼詞所擾。昔日中學同學自稱摯友,卻以陳年舊事將「我」定性為偏激孤僻之人;大學「飯腳」誇大我們的親密,形容「我」為理想主義者;甚至長年疏離的友人聲稱是「我」唯一交心對象,滿口後悔與感激。而「我」作為自己人生的首要證人,似乎沒有任何話語權。

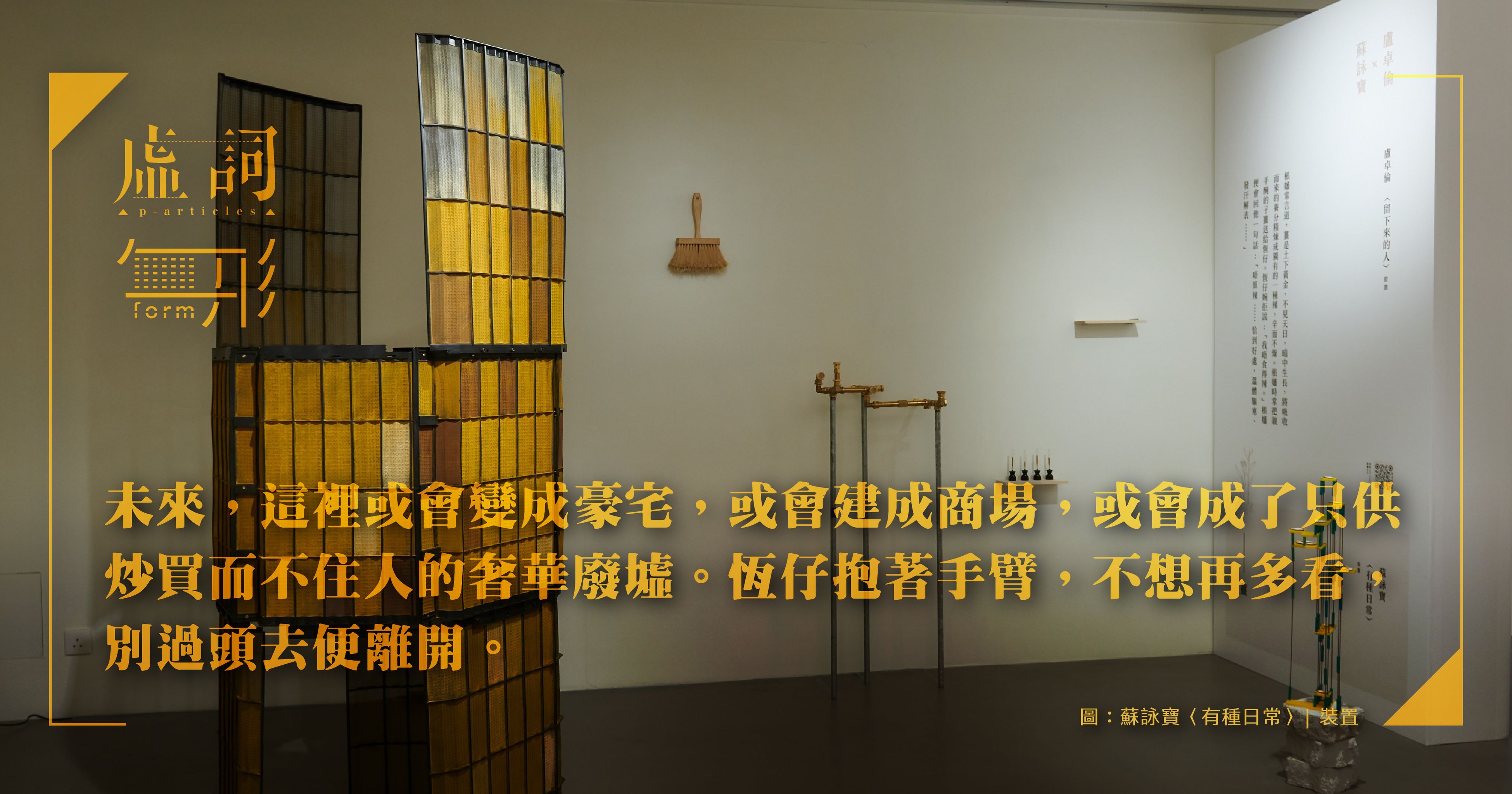

豪仔的香港:重寫的城市記憶

散文 | by 盤柳儂 | 2026-01-13

盤柳儂傳來散文,指自己隨著全運會的轉播突然感到自己被困於此,而困頓似乎是一座城市和一個人共同的命運,亦因而想起摯友豪仔。豪仔在中大讀歷史、倔強守護舊書的青年,始終是作者心中香港的具體面孔。隨著盤柳儂流徙海外,目睹霓虹熄滅、書店消逝,記憶中的城市逐漸斑駁。多年後兩人在深圳重逢,面對灰濛的海水與生計重壓,豪仔的棱角已被磨平,兩座城市的命運似乎也逐漸趨同。盤柳儂終於明白,香港的光芒從非繁華幻象,而是那些曾在狹縫中真實呼吸、堅持過的人們。

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》書摘〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉

書序 | by 鍾玲玲 | 2026-01-12

香港文學生活館於12月重磅出版了香港作家鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》,為她絕版詩、文集《我的燦爛》(1979)及《我不燦爛》(1988)之復刻。虛詞編輯部精選了〈蹉跎歲月〉、〈情調〉、〈吃的儀式〉三篇文章,在此讓讀者先賭為快。《蹉跎歲月》描繪友情在平淡與苦痛間的疏離與親近,反思無驚無喜歲月的虛空;《情調》從浪漫青年到務實母親的轉變,強調情調的消逝與現實的堅韌。《吃的儀式》則以主婦視角,呈現烹飪的瑣碎與莊嚴,視每餐為對生命的告別儀式。

寫散文的人

散文 | by 陳偉樂 | 2026-01-09

陳偉樂傳來散文,記「他」作為青年文學愛好者,雖鍾情散文的真實技藝,卻因恐懼觸碰原生家庭與病痛的創傷,常在書寫中採取迴避姿態。在大學修讀創作課時,刻意以詞藻掩飾傷痛的作品被導師評為「隔靴搔癢」,令「他」陷入對寫作本質的懷疑,質疑自己到底寫什麼?散文到底是什麼呢?

詩九首:蘇苑姍、無鋒、陳文慶德

詩歌 | by 蘇苑姍, 無鋒, 陳文慶德 | 2026-01-09

讀詩九首。蘇苑姍、無鋒、陳文慶德各自傳來三首詩作。蘇苑姍藉由詩作構建出在「受限中尋求超越」之境,叩問生命、時間、肉身以及心靈如何在破碎中尋求完整;無鋒圍繞著「愛而不得」與「理性崩塌」主題,以不同敘事角度層層剖析愛情怎樣摧毀人的理智,而人在絕望中迸發出生命力;陳文慶德則傳來以「卡戴」及「三角錐班頓」創作的數學詩體,以數理化的概念及邏輯將清晨、夜晚與旅途中的瞬間景象,將內心的迷惘、寂寥與被動感具象化成讀得到的詩句。

下了兩週雨

小說 | by 李言 | 2026-01-09

李言傳來小說,書寫「我」遭到裁員,生活停擺之際,開始培育水培苗木作為心靈慰藉。然而家裡意外入侵老鼠群,破壞了「我」的綠意世界。為保衛植物施放鼠藥,與老鼠困獸之鬥;然而在雨季告終、面對最後一隻垂死的老鼠時,「我」窺見了彼此同樣無處可逃、只能掙扎求存的命運共相。

書作譯者將被取代?國際言情小說龍頭禾林改用 AI 翻譯 法業界批「背叛讀者」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-08

全球最大言情小說出版商哈珀柯林斯(HarperCollins)旗下的禾林(Harlequin)出版社,其法國分公司近日終止與多名資深人工翻譯之合作,將翻譯工作轉交予採用AI技術的公司,繼而引發業界強烈批評。面對指責,禾林發言人表示目前僅處於測試階段。他續指,近年禾林系列小說在法國銷量持續下滑為維持書作親民定價並保證出版量,只能尋求使用AI來降低製作成本的方案。

葉英傑詩三首(二)

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑乃是大埔大火災民之一,再傳來詩作三首。〈無題(7)〉寫於災後半個月,詩人需與其他災民暫搬他方,在陌生環境中渴望偽裝「正常」,彼此因創傷而迴避相認的沈默;〈找路的瓢蟲〉則藉由車廂中尋路的瓢蟲自喻,道出努力尋找方向卻又無所依歸的徬徨;〈無題(8)〉成詩災後一個月,堅持沿用宏福苑地址收信,來維繫與舊家身分的紐帶。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

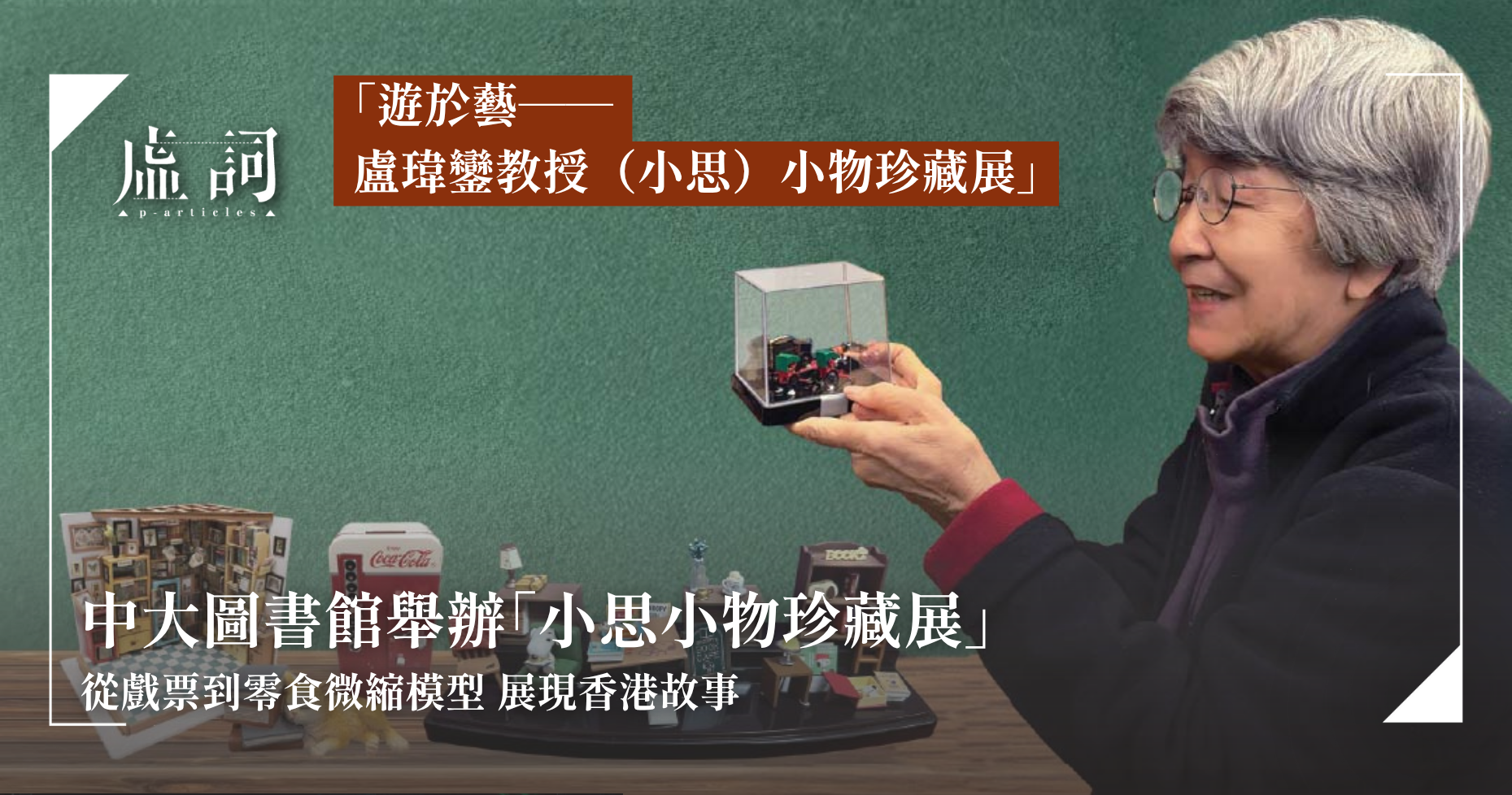

【文藝Follow Me】從微小中見宏大——中大圖書館「小思小物珍藏展」

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2026-01-06

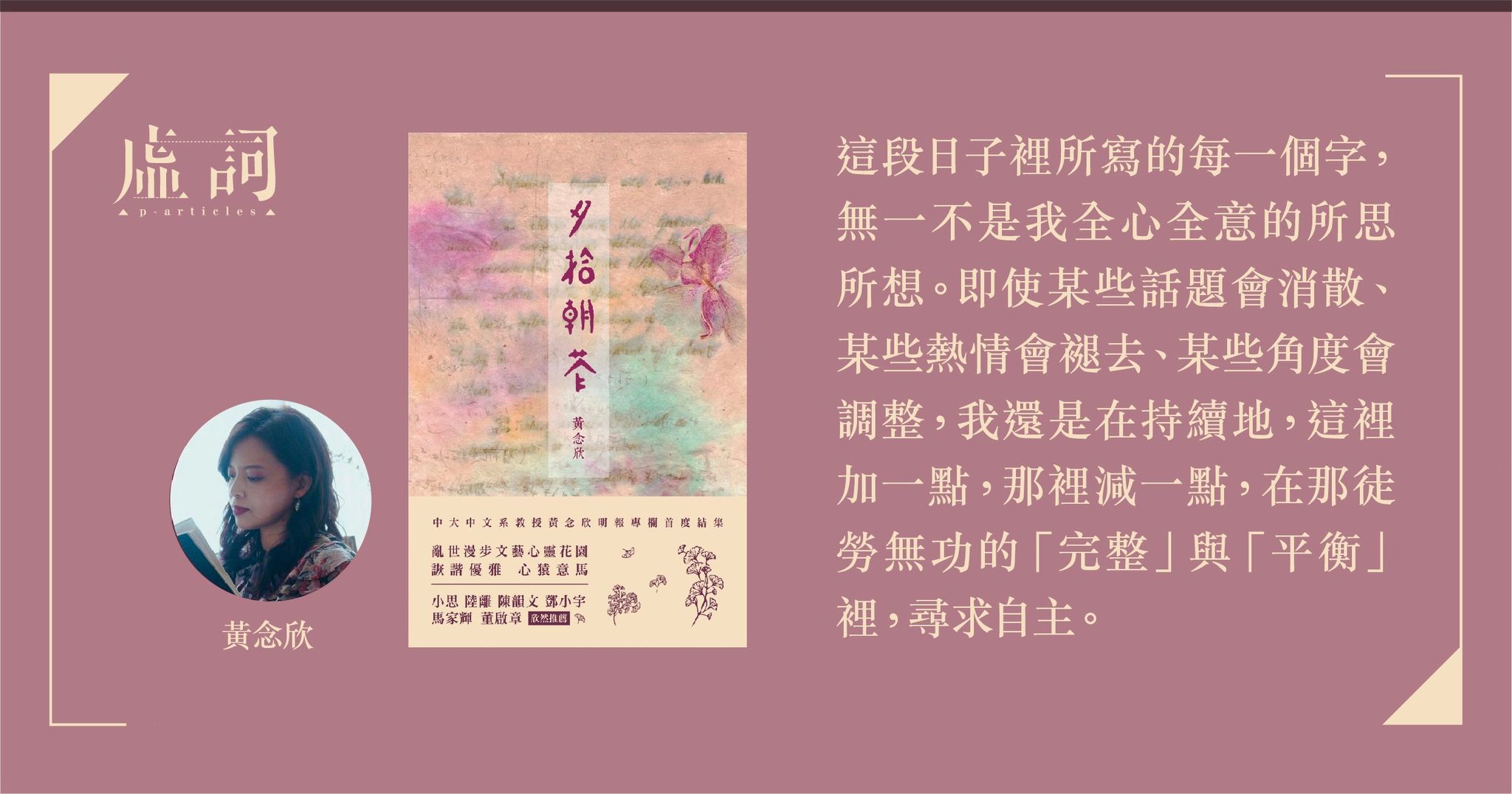

盧瑋鑾教授喜歡「小」字,為自己改筆名為「小思」,也喜歡收藏小物。香港中文大學圖書館現正舉辦「遊於藝──盧瑋鑾教授(小思)小物珍藏展」,展出她自幼收藏的戲票、豆本、睡貓模型等小物,反映其對生活細節的熱愛,亦呈現出小思學術宏闊與散文細膩的雙重面貌。展覽分為六個部分:「始於勤」展示源起、「閱於美」呈現袖珍書、「迷於貓」聚焦貓模型、「思於日」記錄日本經歷、「志於博」記錄美式文化、「廣於眾」呈現香港庶民生活。策展人黃念欣表示,小物不僅承載個人回憶,更體現研究態度與小大辯證,鼓勵觀者從微觀中洞察宏大。

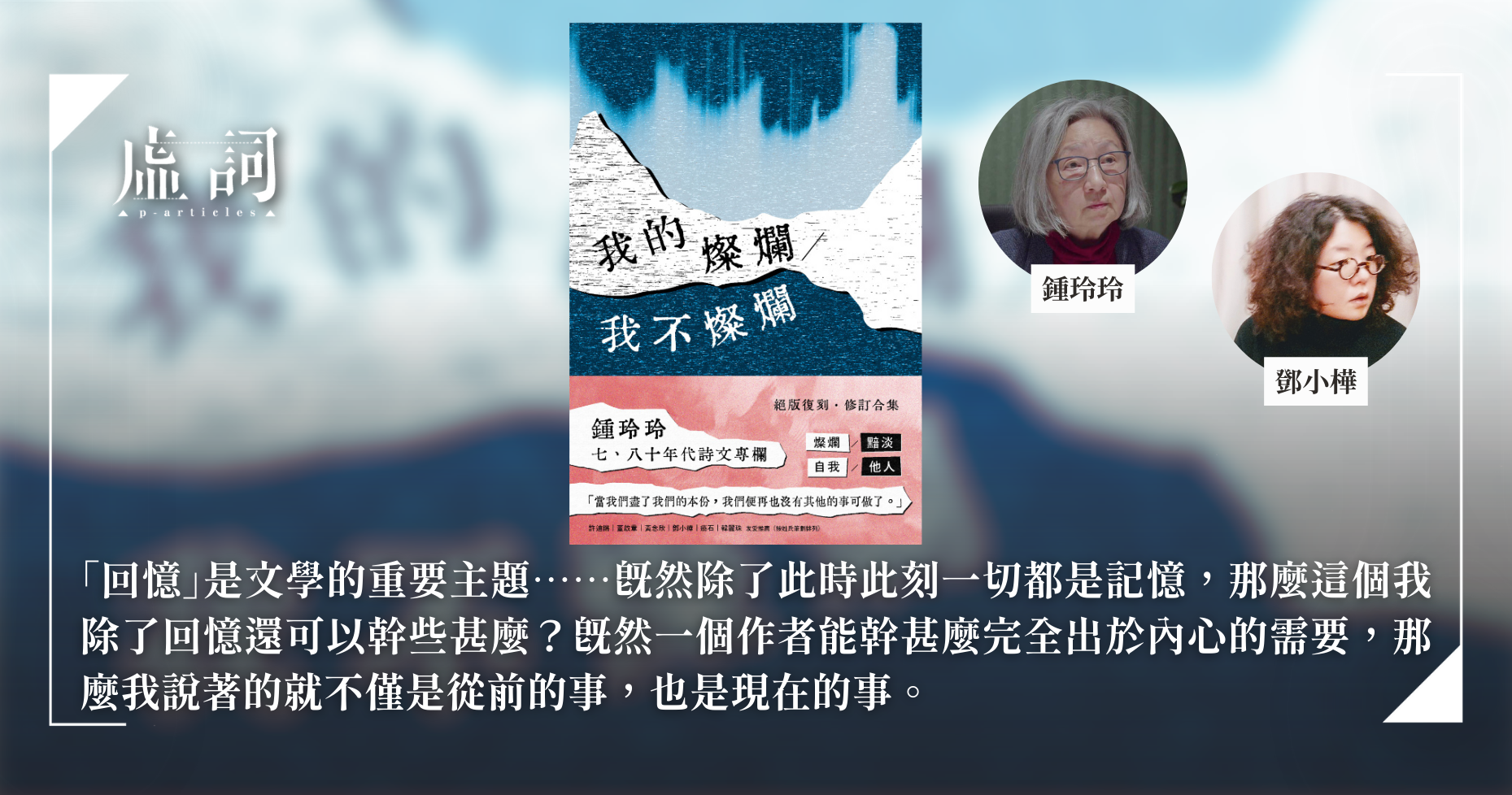

【新書】鍾玲玲《我的燦爛/我不燦爛》代序——筆談:「這是一個關於語言的事實,並非世界的事實」

書序 | by 鍾玲玲, 鄧小樺 | 2026-01-05

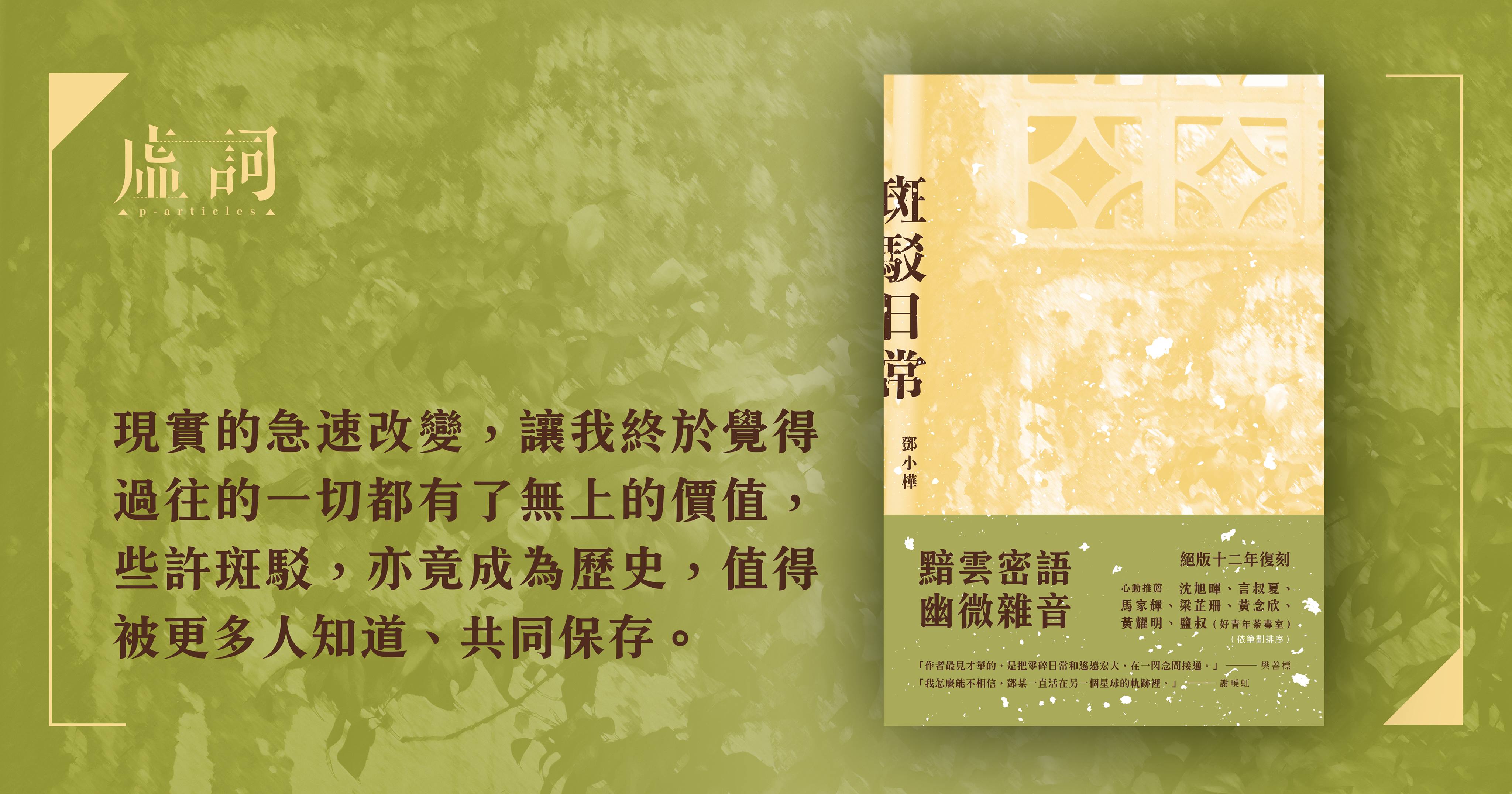

香港作家鍾玲玲在1979年及1988年分別出版了詩、文集《我的燦爛》及《我不燦爛》。本此香港文學生活館推出《我的燦爛/我不燦爛》復刻版,並經過作者重新修訂,且以編者鄧小樺與鍾玲玲筆談為代序。在代序中,鍾玲玲先回溯兩書書名之緣起,並指出寫作並無預設準備,乃隨生活需求而生,散文往往捕捉即時體驗與回憶的重演。她視「思念」為語言的事實,而非客觀世界的事實,透過書寫方能確認與虛構;回憶則是身心合一的當下重複,融合精神與身體層面,無需區分「今不如昔」的感慨,僅在茫然中應對。

井

小說 | by 鍾粹 | 2026-01-02

鍾粹傳來小說,書寫莉莉在社群媒體上經營著不露臉的帳號,以拍攝臀部特寫的相片來獲取流量,試圖將肉身轉化為一場美學實驗。然而,虛擬世界的關注逐漸滲透現實,門外不明的鞋印、匿名的窺視訊息,以及對周遭目光的過度敏感,令莉莉陷入驚恐與焦慮。她將自己封閉於幽暗的租屋處,卻在取貨與外出的縫隙中,感覺無數視線正剝開她的偽裝。

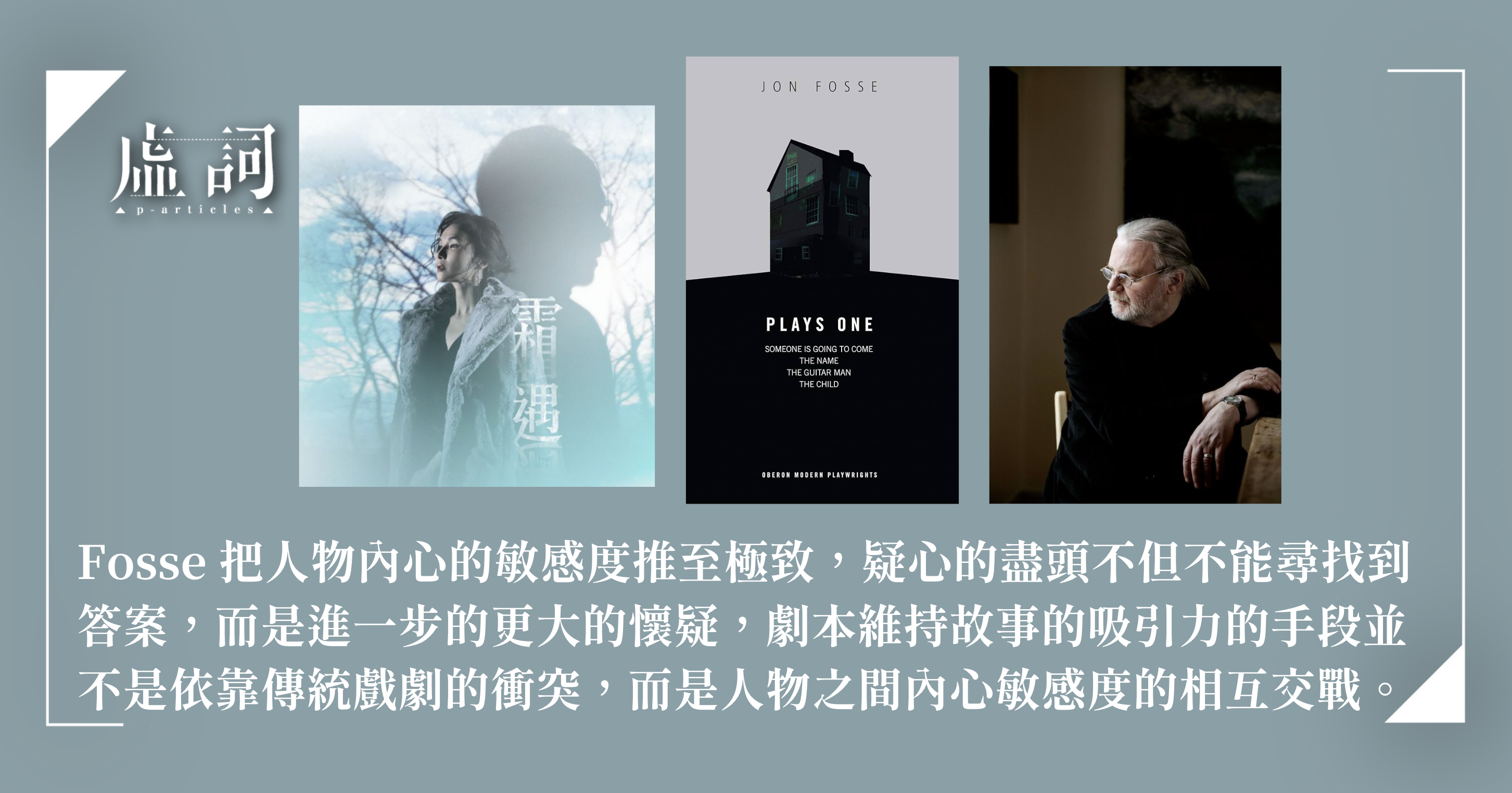

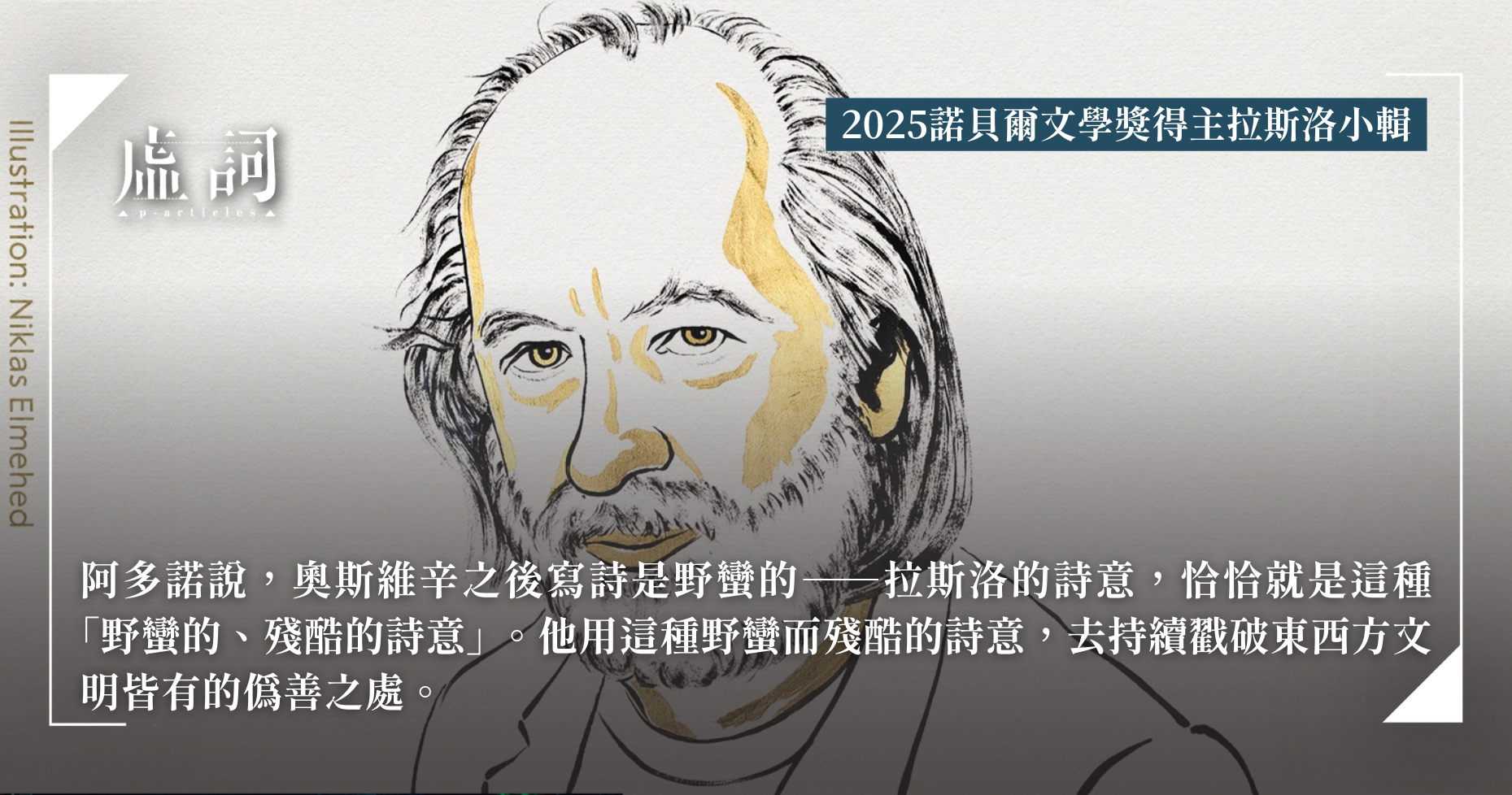

2025諾貝爾文學獎得主拉斯洛小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2026-01-06

2025年的諾貝爾文學獎得主為匈牙利小說家、編劇克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László)。瑞典學院讚揚拉斯洛作品「那引人入勝且富有遠見的創作,在末日般的恐怖中重申藝術的力量」。虛詞編輯部為此組成小輯:虛詞編輯部整理拉斯洛文學進路,簡單介紹其作品的風格及獨特性;香港作家廖偉棠指出拉斯洛作品以「卡夫卡式」的荒誕、黑色幽默與末日景象,呈現本世紀的歐洲精神危機,其作品戳破文明僞善,提供反人類視角的贖罪機會;蔡元豐則聚焦於他的代表作《撒旦探戈》,分析書作如何營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。

【2025・回顧】撫平傷痕繼續前行——2025香港文化大事回顧

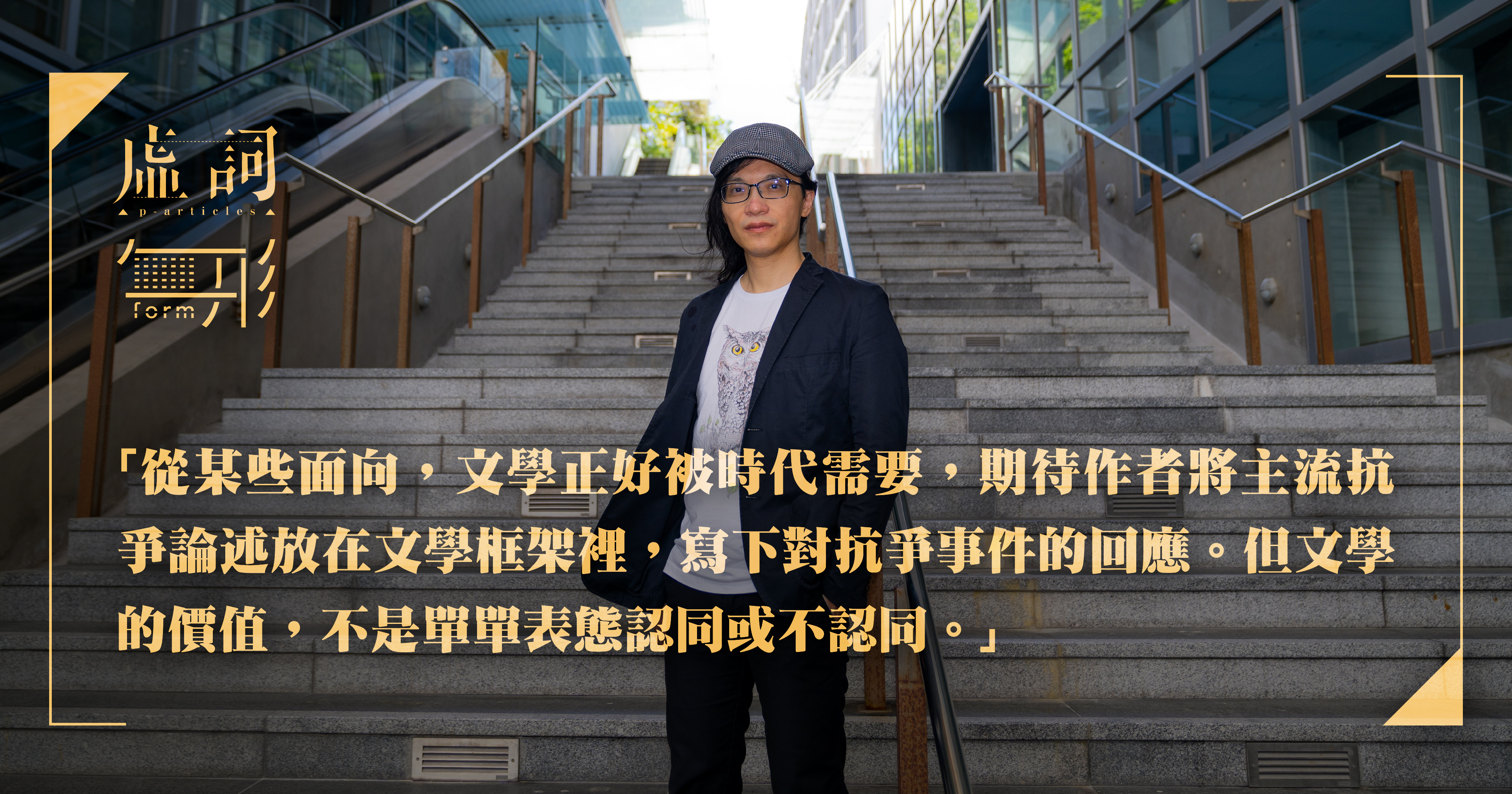

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-31

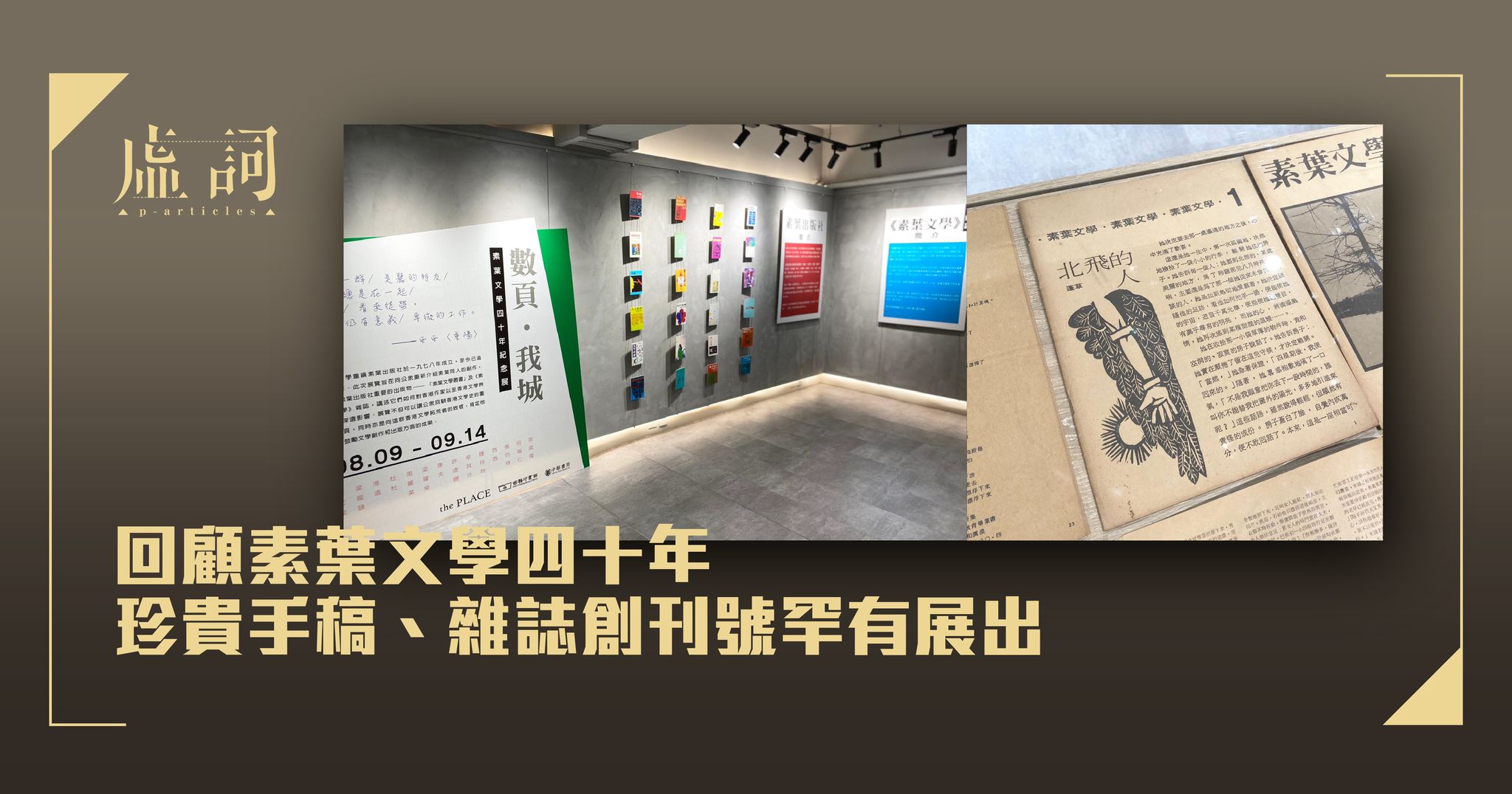

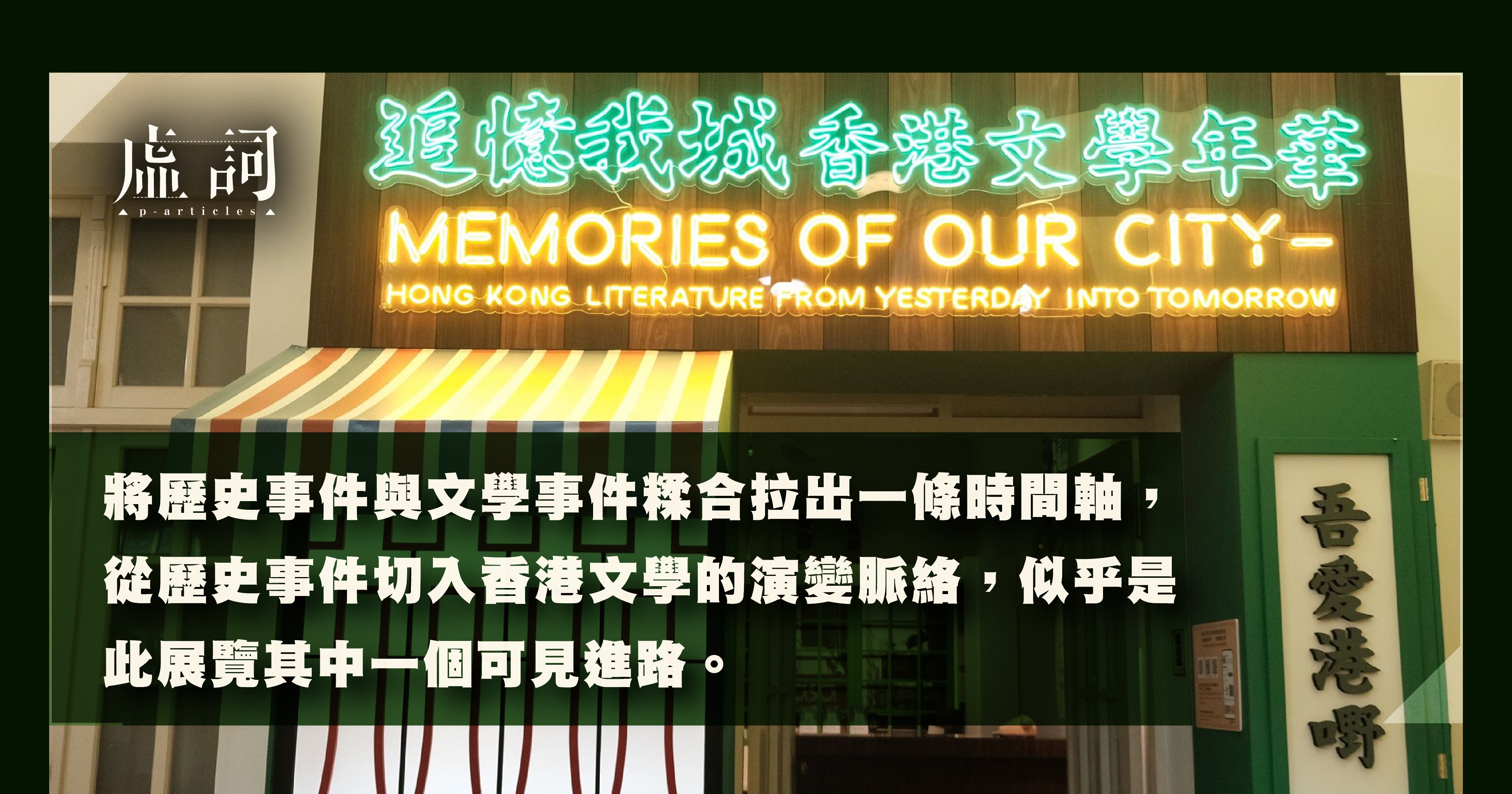

回首2025年,香港似乎並沒有比往年過得更好。日子在壞消息的堆疊中流逝,從影院、刊物的黯然告別,到紅線收窄下無緣面世的電影,甚至連「試當真」也畫下句點。尤其是11月那場大埔宏福苑的五級大火,傷亡之重,成為這座城市難以磨滅的傷痕,令人不勝唏噓。但在這片低氣壓中,文化界持續的努力顯得彌足珍貴。三場重量級文人展覽接力登場,塵封多年的「都市傳說」——《風林火山》與《尋秦記》終見天日,這些都是蒼白歲月裡的幾許慰藉。既知過去不可逆,未來不可測,唯有守住內心的自我,才能在命運的亂流裡,撫平傷痕,繼續前行,度過一個又一個艱難當下。

在牢牆內以文字呼喊自由 入圍美國國家圖書獎的巴勒斯坦作家,遭監禁30多年後終獲釋放

報導 | by 陳愷昀(DQ地球圖輯隊主編) | 2025-12-31

隨著以色列與哈瑪斯達成停火協議,以方釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯,其中包括監禁逾30年的巴勒斯坦作家納瑟.阿布.瑟路爾許(Nasser Abu Srour)。DQ地球圖輯隊主編陳愷昀藉此機會回顧其歷程:納瑟在獄中完成學業,並出版詩集與小說,其中代表作《牆》 詩意文字描繪牢獄生活與自由之思,獲國際文壇讚譽,成功入圍國際阿拉伯小說獎、美國國家圖書獎等殊榮。除納瑟外,多位獄中作家如巴西姆與卡米爾亦重獲自由,這群視筆如槍、將壓迫化為創造力的「獄中作家」終獲釋放,象徵著巴勒斯坦人透過文字穿越高牆,向世界傳遞了對尊嚴與希望的堅持。

【2025・回顧】來都來了不妨睇好文?虛詞年度十大文章 & 編輯部私心之選

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-31

一年一度的虛詞排行榜又來了!今年虛詞繼續深耕文化新聞報導,讓讀者緊貼世界各地的藝文動態,同時製作各類型的流量post,務求讓更多文化內容出現在大眾視野,目前成果頗為理想。本年度榜單由影評強勢主導,榜首更是打破多年都市傳說、終於首映的《風林火山》,可見讀者對這部話題之作的好奇。意想不到的是,2025 DSE中文卷竟然在一眾好文中殺出一條血路,看來有卡夫卡加持果然不同凡響。如果這份榜單未能滿足你的閱讀慾,不妨留意文末的「編輯部私心推薦」,希望能趕在年終前可以為一眾好文拉票爭取流量!

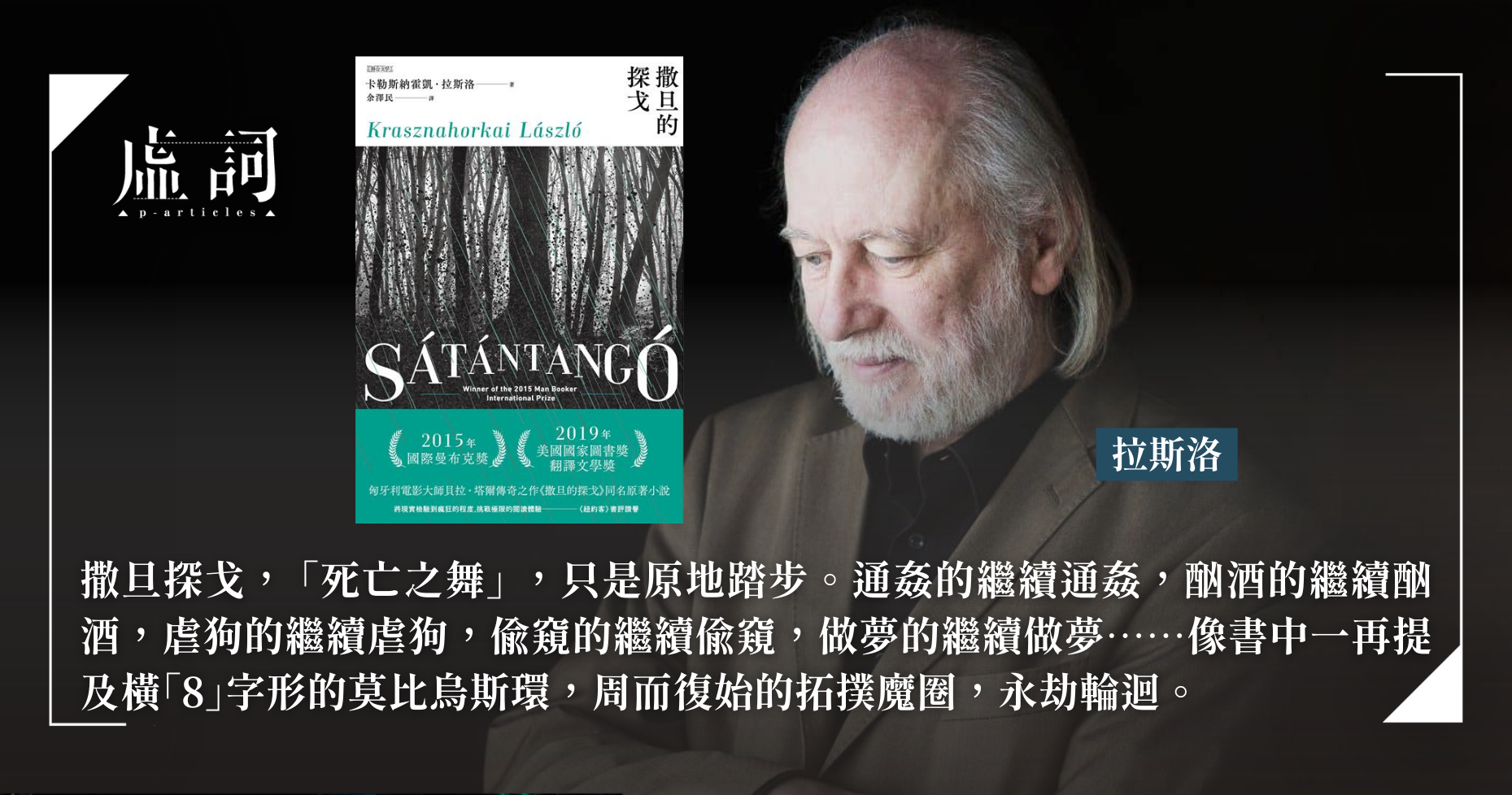

蜘蛛網之舞——火中虐讀《撒旦探⼽》

書評 | by 蔡元豐 | 2025-12-30

蔡元豐傳來今年諾貝爾文學獎得主克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的代表作《撒旦探戈》評論,指出該書以十二章節模擬探戈舞步,透過「前六章」推進情節與「後六章」逆向重述,構建出如莫比烏斯環般原地踏步、永劫輪迴的敘事迷宮。故事描繪了騙子操控愚民的荒誕行徑,營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。蔡元豐認為觀乎全書,與其說是「隱喻」,不如讀作連結歷史與當下的「換喻」,是一部結構錯綜、猶如蛛網般的「複雜文學」。

在閱讀中找到屬於自己的答案——2025十大重點文藝出版回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-30

希尼:「某種意義上,詩歌的功效等於零,但在另一種意義上,它是無限的。」2025的香港彷彿經歷了許多,這尤其是對書而言是艱難的一年;而回看這年的出版,還有許多作者與出版社,交出精彩的作品,值得我們的掌聲。「虛詞編輯部」特意精選年度十大重點文藝書籍,羅列2025年值得收藏並一讀再讀的佳作,望我們仍能從閱讀中找到屬於我們的答案,與好書好友作伴,一同照亮我們身前的路,在來年繼續保持著「無限」的希望。

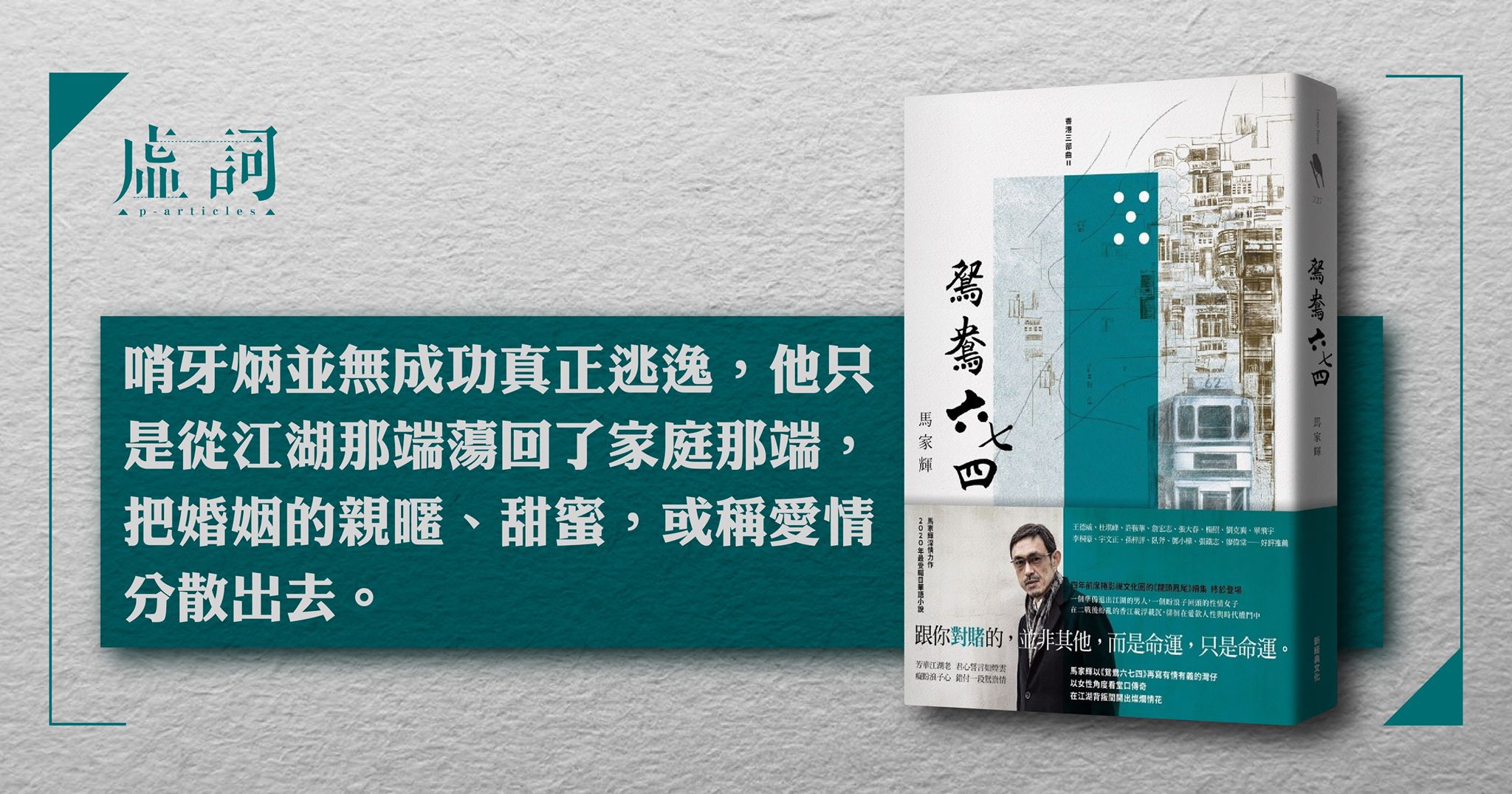

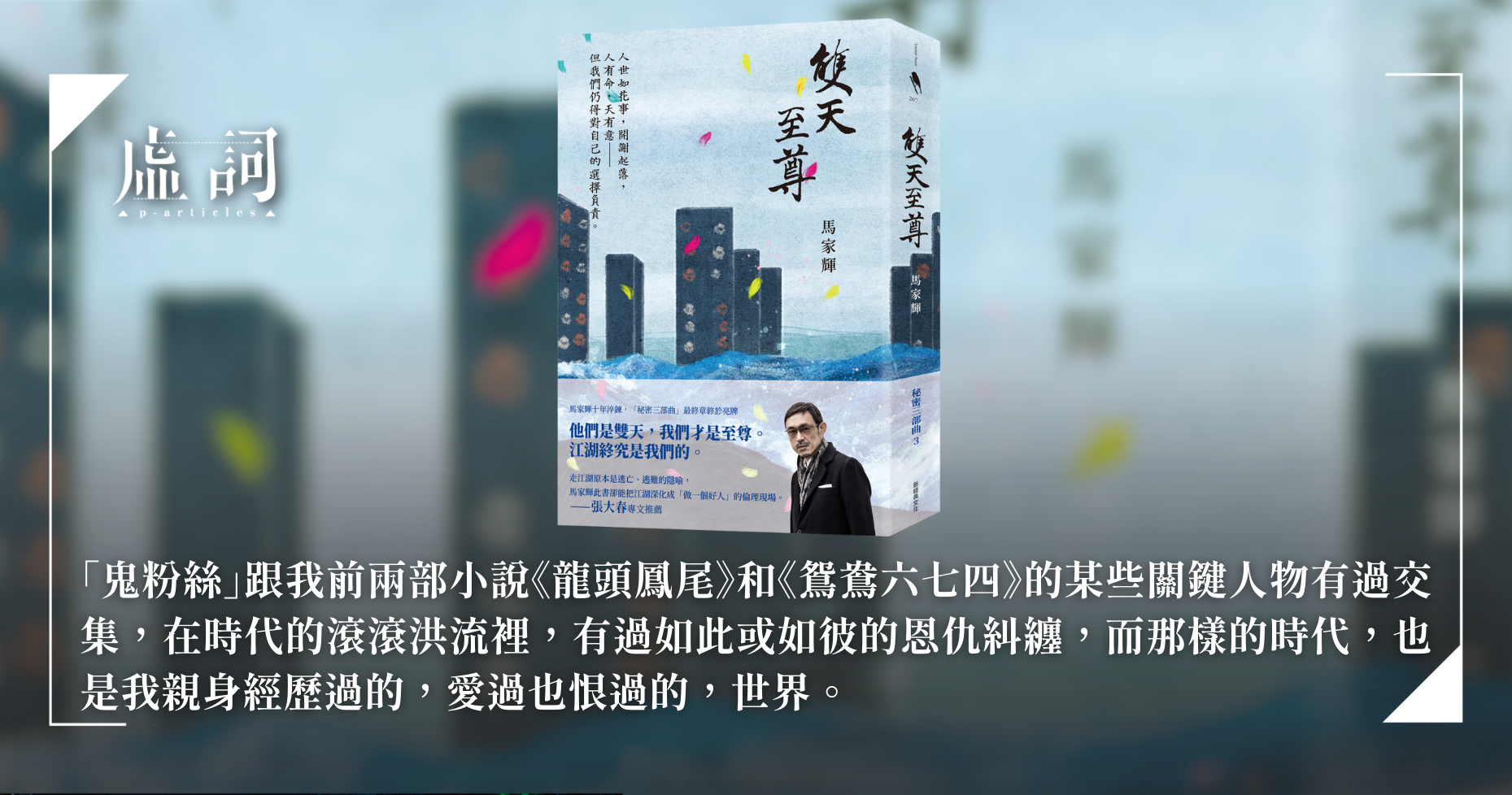

【新書】馬家輝《雙天至尊》楔子——〈鬼粉絲〉

書序 | by 馬家輝 | 2025-12-29

香港文化評論人兼作家馬家輝淬鍊打磨超過十年後,終出版「秘密三部曲」最終章《雙天至尊》。在楔子〈鬼粉絲〉中,馬家輝憶述童年於灣仔蝸居時,深受漫畫與電影薰陶,曾沈迷於浴缸練功及模仿李小龍,懷抱一腔功夫夢。雖然後來棄武從文,但在2021年澳門隔離期間,馬家輝夢見一位身穿功夫裝的「鬼粉絲」催促動筆,因而喚醒他對武術的熱情,進而構思出新書以及主角韓天恩,亦延續前作《龍頭鳳尾》與《鴛鴦六七四》的脈絡,書寫那段愛恨交織的時代恩仇。

對「自我」的爭奪

小說 | by 苦橙蒿 | 2025-12-25

苦橙蒿傳來小說,書寫張清作為一名普通女性,置身於充滿社交媒體與文化活動的環境,感受到自我認同的疏離與焦慮。她從表面模仿他人姿態,逐步深入探索性取向、無性吸引及酷兒身份,經歷嫉妒、反思與混亂的歷程。張清在詞彙爭奪與身份標籤中尋求歸屬,卻面臨真實歧視、內心衝突與虛無感。

詩三首:〈觀山〉、〈我願意〉、〈蒼蠅〉

詩歌 | by 言水, 黎喜, 曾靜雅 | 2025-12-25

讀詩三首。言水傳來〈觀山〉一詩,以連綿的動態意象反襯山的恆定,藉西西詩句之互文,在紛亂且帶有壓迫感的世態中,確立了沉默而堅毅的見證者姿態;黎喜的〈我願意〉則向土地與母體深掘,在語言的虛妄與勞動的實感間,表達了對集體命運既質疑又願承擔的決絕與無奈。曾靜雅在〈蒼蠅〉以葬禮喻盛宴,透過蒼蠅視角審視人類的貪婪與虛偽,充滿荒誕與諷刺。

Kindle 推「Ask this Book」AI 助手 具防劇透劇情回顧功能 卻引出版界及作者不滿

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-25

亞馬遜(Amazon)近日於美國地區的 Kindle iOS 應用程式中,正式推出名為「Ask this Book(向本書提問)」的全新生成式 AI 功能。該功能旨在解決讀者在閱讀長篇小說或複雜文本時,容易遺忘角色背景或情節伏筆的困擾,並強調具備「防劇透(Spoiler-free)」機制。

第三者

小說 | by 勞國安 | 2025-12-24

勞國安傳來小說,書寫觀塘協和大廈發生一宗情殺案,謝永森因提出分手遭女友黃靜宜刺傷身亡。黃靜宜認定男友移情別戀,而謝永森生前確實沉溺於與「琪琪」的完美關係中。琪琪溫柔體貼,既是他的精神支柱,更教唆他與女友攤牌。然而,當謝永森的姐姐整理遺物時,卻在手機中發現琪琪的真正身份⋯⋯

【火災詩輯·四】先把自己照顧好,讓詩從你的心裡開始吧

詩歌 | by 蘇苑姍, 吳碧賢, 阮文略 | 2025-12-24

得知大埔宏福苑大火,除了悲傷之外,仍是哀痛。蘇苑姍、吳碧賢、阮文略分別寫詩,以筆代語抒發情感。從環繞的手臂,就能把每一個痛苦收集,想把一些感受收藏便緊緊擁抱。

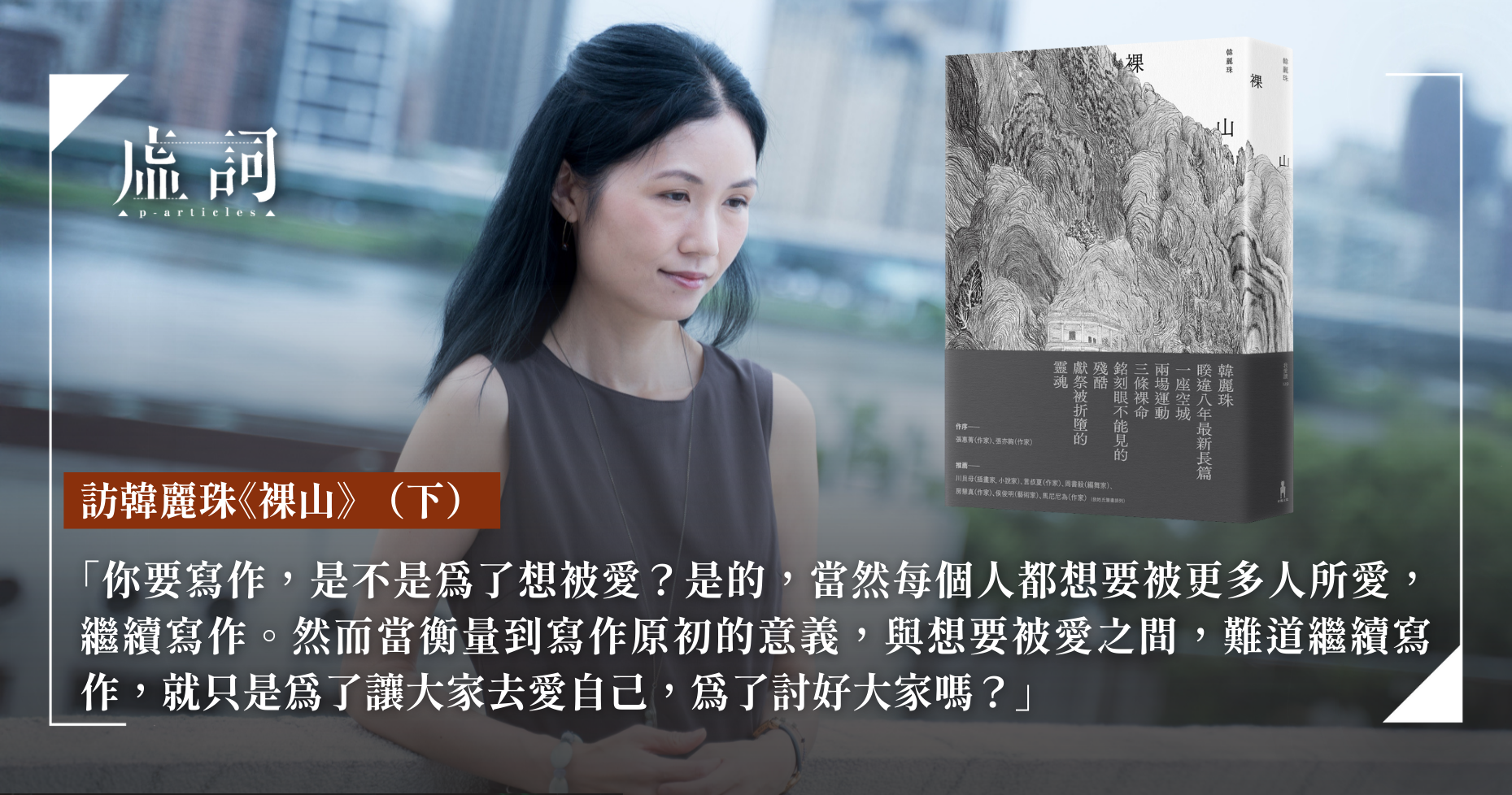

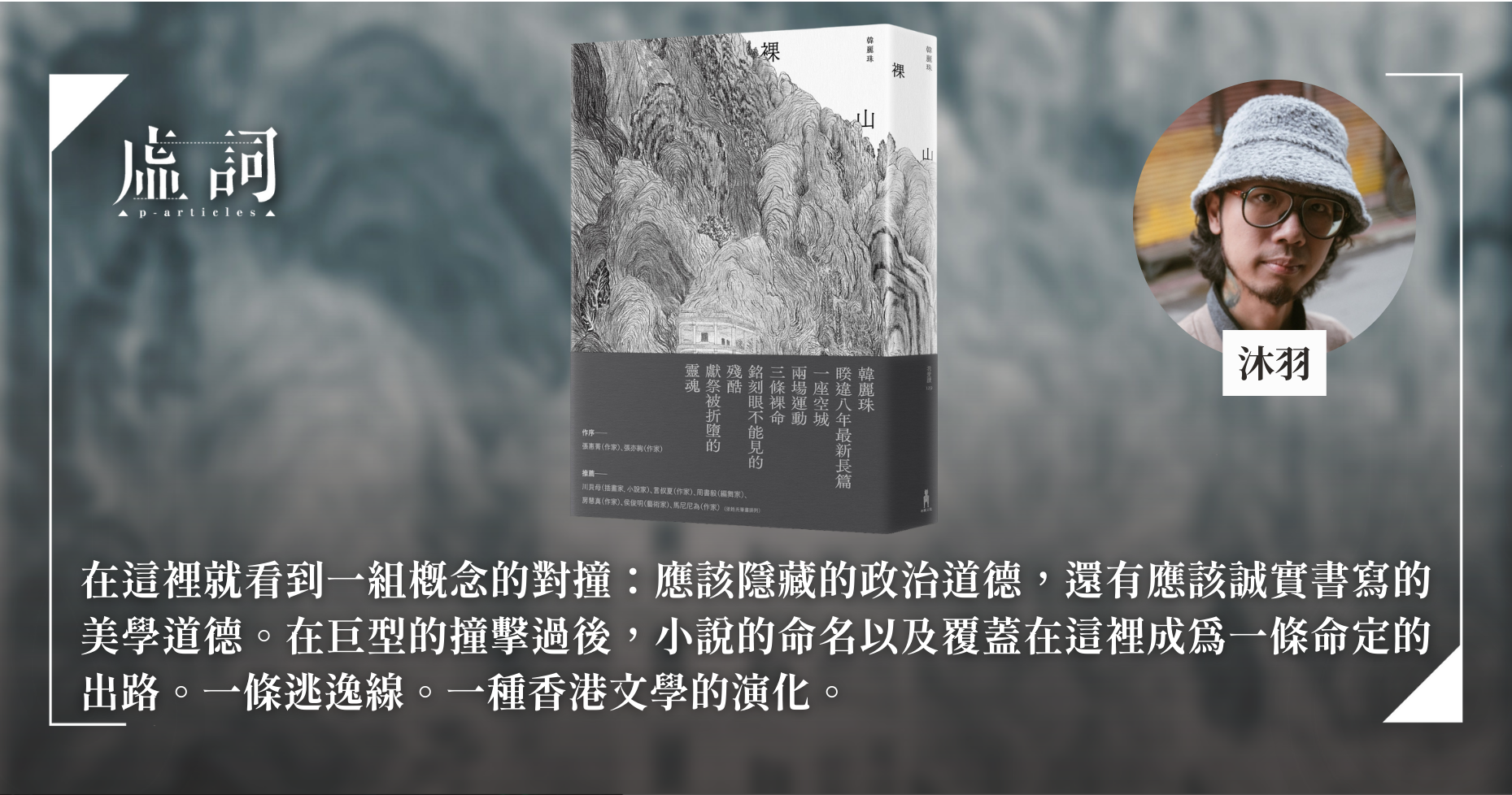

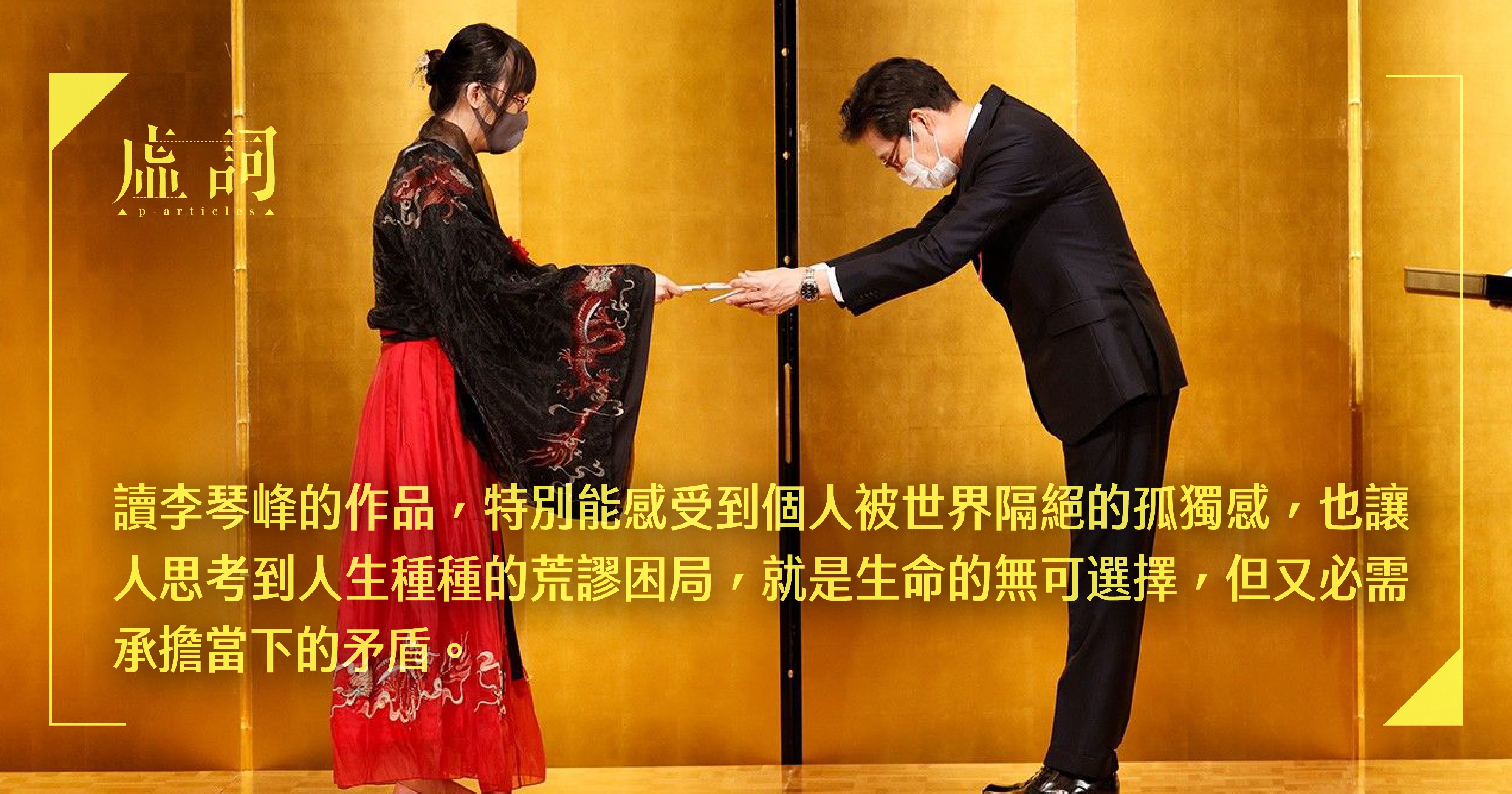

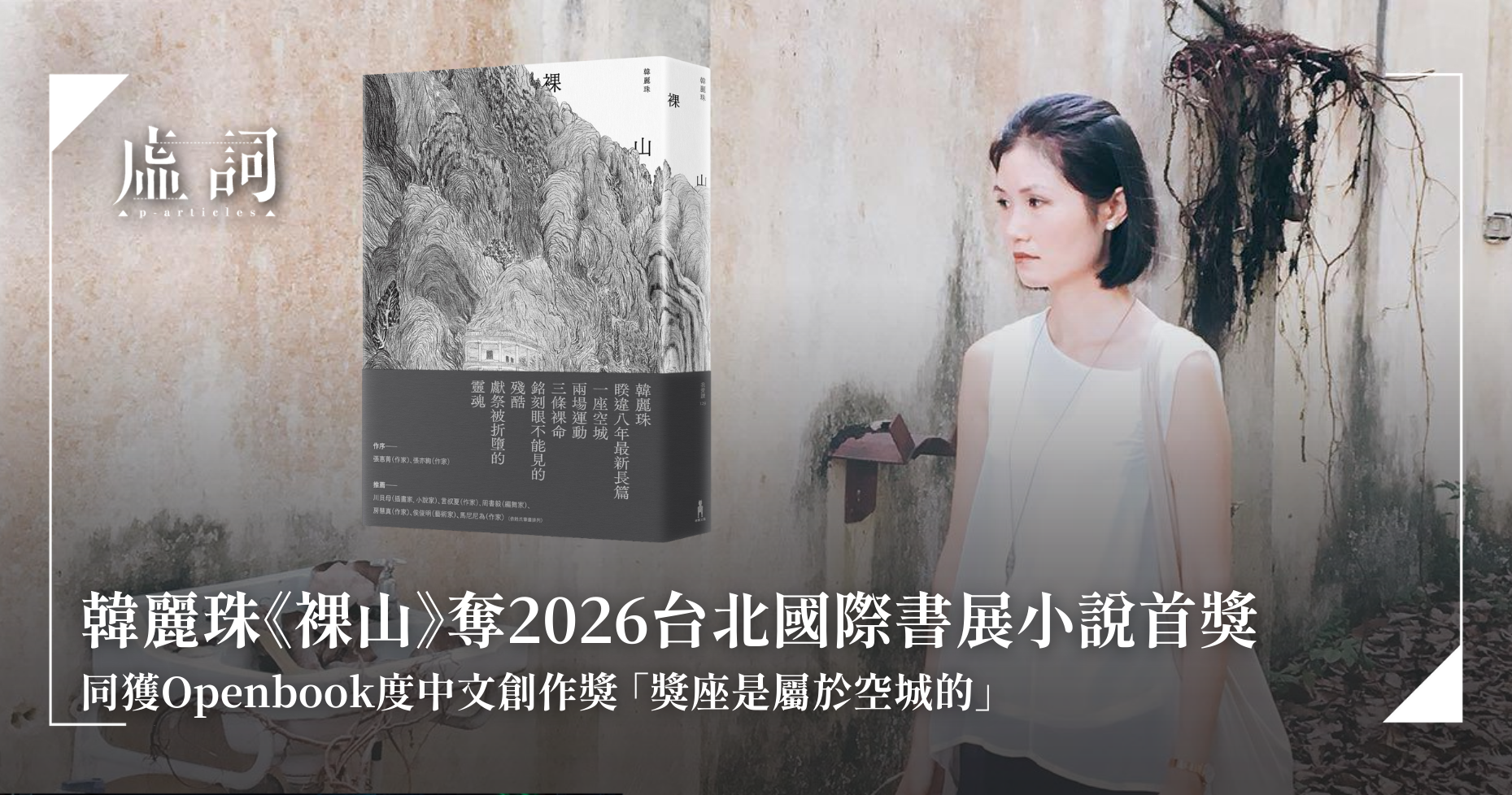

韓麗珠《裸山》奪2026台北國際書展小說首獎 同獲Openbook度中文創作獎 「獎座是屬於空城的」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-23

2026年台北國際書展大獎暨金蝶獎於本月18日揭曉得獎名單。香港作家韓麗珠憑藉新作《裸山》摘下「小說獎首獎」,這是她繼2021年以散文集《黑日》獲頒「非小說獎首獎」後,再度獲獎。獲獎消息公布後,韓麗珠於社交媒體發文,表示感到驚喜之餘更是百感交集,「知道得到首獎時,我的高興是,大家一起得了奬,是大家啊。」除斬獲台北書展大獎,《裸山》早前亦奪得 Openbook 好書獎年度中文創作獎。

詩三首:〈成人〉、〈慧嬰〉、〈城市的早晨〉

詩歌 | by 潘國亨, 徐竟勛, Kelly | 2025-12-19

讀詩三首。潘國亨傳來〈成人〉一詩,描繪從學生時代到成年階段的幻滅,批判社會壓力與理想破碎,透過中學回憶顯青春純真與現實刺痛的對比;徐竟勛的〈慧嬰〉以妊娠為隱喻,以早熟胎兒的陰謀諷刺生命本質的荒謬與原始競爭;Kelly 在〈城市的早晨〉中,以詩句捕捉都市早晨的活力,同時隱含著對時間流逝與青春消逝的感慨。

聊聊

小說 | by 蔡傳鎮 | 2025-12-19

蔡傳鎮傳來小說,書寫「我」在舊同學婚宴後樓梯上,遇到昔日同窗梁證恒。藉由一支矯情的捲煙,「我」開始審視梁證恒從大專時代起便極力堆砌的虛假「人設」,從對風雲人物周航生的拙劣模仿,到如今展示妻兒照片以博取認同的庸俗。在煙霧吞吐間,回憶與現實交錯,同儕間基於利益與階級的虛偽連繫,以及那份雖近在咫尺卻無法逾越的心理疏離。

撕開酒標讀小說 英獨立酒廠聯手老牌出版社 在微醺中重拾閱讀樂趣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-18

身為都市人,若能在繁忙的餘暇開一罐啤酒,佐以書頁翻動的聲響,雙重放鬆下,無疑是極致的愜意。英國獨立酒廠 Beak Brewery 與老牌出版社 Faber & Faber 攜手推出的「Beak Book」計畫,將書作節錄印在酒標之上,試圖在酒精與文字之間,開創出一種獨特的感官體驗。

談《極樂海》——筆訪詩人石堯丹

專訪 | by 李浩榮 | 2025-12-18

香港詩人石堯丹最近出版其首部詩集《極樂海》,詩集中可見他與多位前輩詩人的對話。李浩榮藉此機會與他進行筆訪,大談他所欣賞的前輩詩人,一窺他們如何影響石堯丹的創作。石堯丹讚揚楊牧詩作極具音樂性、節奏感,用字古雅且情感厚積薄發;也斯的詩作則讓他感受到城市觀察下的生活無奈,詩句輕盈卻情感沉重;邱剛健的詩風以暴力、血腥、死亡與情色為特色,風格獨特。

【火災詩輯·三】誰還能遞給我們新的鑰匙,把傷口打開

詩歌 | by 甄拔濤, 薯林, 雨曦, 白鴿子 | 2025-12-16

大埔宏福苑的火災雖已過數週,但這場災難在市民心中留下的創傷,依舊隱隱作痛。甄拔濤、薯林、雨曦、白鴿子寫詩感懷。擁抱這逐漸冰冷的墓碑、不被清洗的街道遺忘,這裏不是鐵製的心。

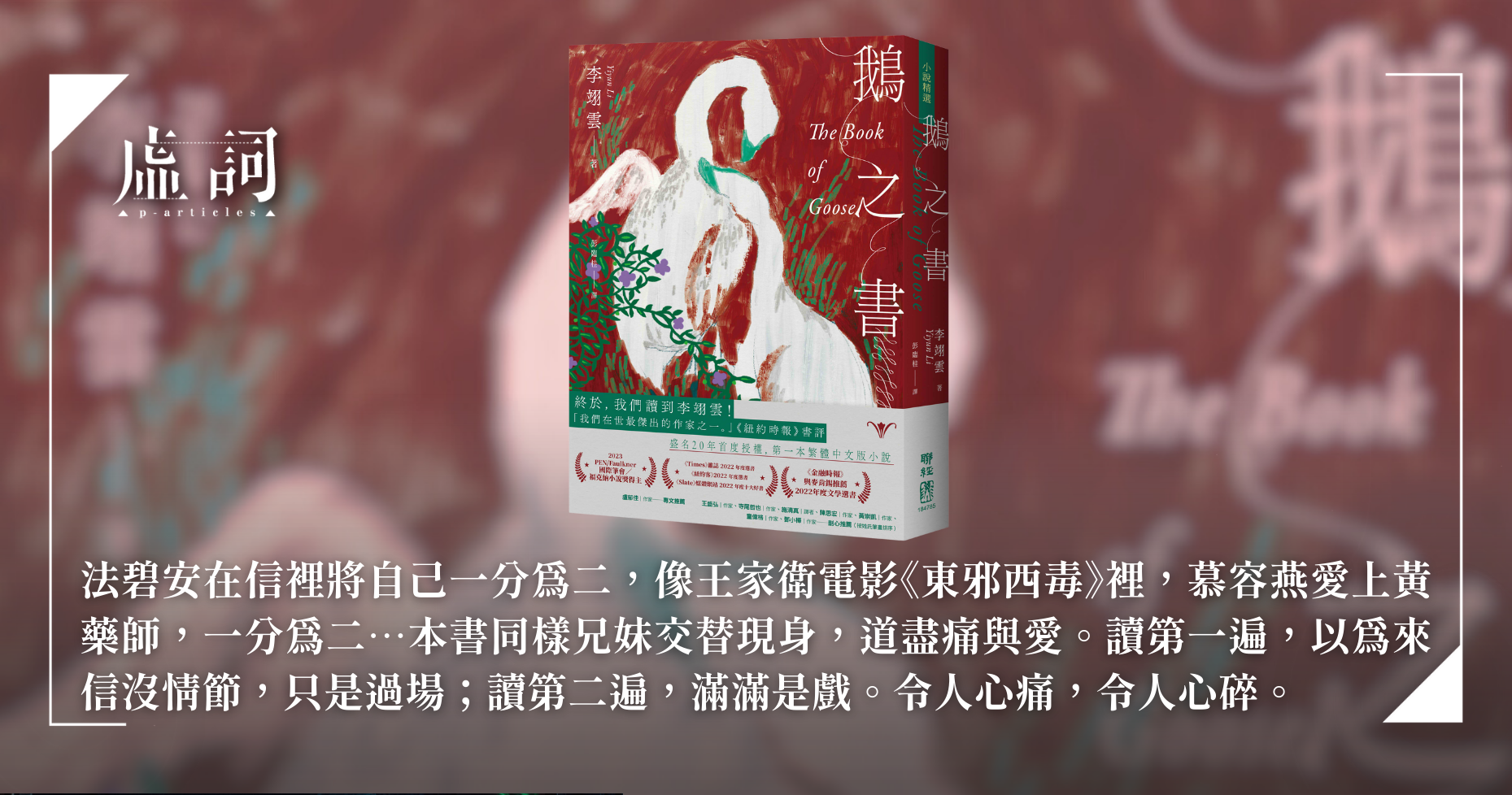

自由令人疼痛:讀《鵝之書》

書序 | by 盧郁佳 | 2025-12-15

聯經出版社於今月出版了旅美華裔作家李翊雲《鵝之書》繁中版,邀來作家盧郁佳撰寫推薦序。序中,盧郁佳指出法碧安與艾妮絲之間有著扭曲的權力關係,法碧安以殘酷遊戲操控艾妮絲,後者則以忍耐與合理化回應,反映自由意志的缺席與內在衝突。盧郁佳認為李翊雲那複音般的敘事技藝,透過層層潛臺詞與文學互文,揭示少女在謊言、創作與權力遊戲背後,那令人窒息的愛與痛,以及為了確立自由意志所付出的沉重代價。

鴨腳過粉雨

小說 | by 黎柏璣 | 2025-12-12

黎柏璣傳來小說,書寫「我」年近三十、領著微薄薪水的兼職文員,在 Duolingo 的五百天里程碑前,仍面對著人生的道道困境。「我」曾因情傷想學優雅的探戈,卻在性別角色和身高問題上遭遇錯位的尷尬;獲過寫評獎,卻被機構勸說自願放棄;努力將心血化為 Zine,卻又無助於他對抗原生家庭的疾病與期待。

法國掀浪漫文學熱潮 拯救出版業低迷市況 百年書店吉伯特開設專門書店

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-12

近年法國出版市場整體低迷,浪漫文學(Romance)卻異軍突起,當地甚至掀起一股被稱為「新浪漫主義」的熱潮。為了順應這股閱讀趨勢,法國歷史悠久的圖書零售巨頭吉伯特集團(Groupe Gibert)於今年11月19日,在巴黎拉丁區正式揭幕了全法最大的獨立浪漫主題書店——「吉伯特浪漫書店」(Gibert Romance)。此舉不僅標誌著老牌書店的轉型,更印證了浪漫文學在當代法國市場中已佔據舉足輕重的地位。

【火災詩輯·二】讓我們默念他的名字,在下一位致辭前讓我們默哀

詩歌 | by 月月鳥, 詹嘉聰, Zelda Yau, 蘇銘胤 | 2025-12-13

對大埔宏福苑發生火災,月月鳥、詹嘉聰、Zelda Yau、蘇銘胤寫詩感懷。當目睹那抹血紅要掙脫枷鎖,吞噬天地,一切阻礙化為灰燼的嘆息。存在的地基坍塌,在殘骸之下留下不可追溯的回聲。

寫一篇狡猾的日記

散文 | by 梁偉浩 | 2025-12-11

梁偉浩傳來散文,以日記的形式書寫自己在醒夢之間的徘徊,回憶愛人離去的隊列、記憶中刺眼的出口指示牌,以及寫作過程的刪改與自欺,都是自己以「狡猾」作為生存與書寫的姿態。梁偉浩自嘲語感滑稽、結構放蕩、對情感的執著,逐漸習得自我修飾與迴避真相的藝術。

【火災詩輯·一】燒焦的風裡,寫滿了無法審判的暗號

詩歌 | by 謝曉虹, 蔡小芬, 渡鳥 | 2025-12-11

大埔宏福苑火災,一瞬間吞噬了安寧。縱使大火已成功撲滅,但心靈的震盪難以輕易平復。謝曉虹、蔡小芬及渡鳥分別寫詩,記下深沉的感慨。還請記住,我們休戚與共,立於無聲的日常。

葉英傑詩三首

詩歌 | by 葉英傑 | 2026-01-08

詩人葉英傑,乃是大埔大火災民之一,傳來詩作三首,抒寫大埔災前災後對比。〈齊家〉寫於災前,是詩人一貫平淡恬靜詩風,當時豈知家破在即;〈無題〉成詩於災後,鉅變已成,那詩中的抽離與創傷反而是外界不能想像的真實;〈無題·二〉記敘災後七日後重返火場收拾,重複說的「仍在」是多麼弔詭的詞,那平靜又是何等驚異。盼讀者細味,透過詩與受災的人們同在。

夜讀隨筆:水底詩社三人詩選《星的答案悄悄成形》

書評 | by 任弘毅 | 2025-12-09

任弘毅傳來水底詩社《星的答案悄悄成形》讀後隨筆,以此書作為學習「感受」的起點。他指出詩集中,翳陽直面疼痛以確認存有,一土以佛性解離轉化創傷,陳謨則在靈肉衝突中尋求詩的鬆綁。作為詩社成立初期的見證者之一,任弘毅稱三人不執著於技藝較量,反以強大的共情能力在喧囂中築起防線——這或許就是他們獨有的,在水底呼吸的能力。

A先生的領帶

小說 | by 李曼旎 | 2025-12-05

李曼旎傳短篇小說,書寫一位習慣孤獨的女子,從十四歲到近三十歲,長期以少女漫畫、乙女遊戲與女性軀體的凝視填補情感空缺。她曾在東京交換時愛上女孩莉子,卻始終未能越過禮貌的界線。莉子結婚那天,她在下北澤的二手市集買下一條Jean Paul GAULTIER舊領帶,繡著黑底紫龍與花,標籤上潦草寫著「A」,自此,她便開始尋找能配得上這條領帶的男人。

2025《紐約時報》年度十大好書揭曉 百大值得關注書單不乏亞裔作家身影 (附完整名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-05

2025年轉眼將逝,正值歲末年終之際,《紐約時報》繼十一月底發布「2025值得關注的百大書單」後,於十二月四日從中精選出「2025年度十大好書」。這份備受矚目的書單涵蓋了五本虛構小說與五本非虛構作品,以此引領讀者回顧2025年度出版佳作,一探文字世界裡的風景。

恥

散文 | by 徐詩雨 | 2025-12-04

徐詩雨傳來散文,書寫她看見羞恥並非天生,而是社會從幼兒園起便植入的控制術;學校教人何為正確,亦教何為失格。父母爭吵、父親暴死、爺爺奶奶的養育,都被心理防禦機制隔離在外,卻仍留下敏銳到病態的羞恥感。活著本身即恥,求生是懼死,求死是畏生,半死不活才是最大懦弱。身體既是矛盾之容器,亦是無法負荷的牢獄。

【新書】葉建源《教育就是希望》自序、書摘〈玫瑰崗〉、〈辦教育要有情有義〉

書序 | by 葉建源 | 2025-12-02

前立法會教育界議員、資深教育工作者葉建源推出新作《教育就是希望》,結集其四年來在的《明報.教育心語》專欄撰文精選,從教育政策到社會現象給教師、家長和學生的由衷建言。在序中,他強調儘管環境艱難,教育的核心仍是將最好的愛與希望留給下一代。是次虛詞編輯部精選了〈玫瑰崗〉與〈辦教育要有情有義〉兩篇文章,前篇批評某中學倉促停辦、學生被迫轉校,揭示辦學缺乏情義;後篇則強調辦教育必須有情有義,校長、校董以至辦學團體,一切決策均應將學生利益放在首位。

爛牙齒

小說 | by 李言 | 2025-11-29

李言傳來小說,講述「我」在東京旅行的最後一夜時突然遭劇烈牙痛侵襲。在面部腫脹與神經抽痛的折磨下,只想盡快返港,躺上牙醫 Eric 的診療椅接受治療。從一顆莫名「死亡」的門牙開始,「我」一躺進他的懷抱般治療椅,將疼痛、委屈與隱秘的渴望全數交付。每一句「忍一忍」、每一記溫熱指尖的撫觸,都讓「我」在劇痛與心跳之間迷失。

作家筆下最愛的歐洲城市 倫敦百年間提及近3億次 力壓「浪漫之都」巴黎位居榜首

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-28

小說不僅是故事的載體,更是引領讀者跨越國界的紙上導遊。許多作品以異國城市為背景,細膩刻劃當地的景觀與氛圍,讓未曾踏足該地的讀者也能在腦海中構建出鮮明的城市印象,完成一次「精神上的旅行」。但你是否好奇過,究竟哪座歐洲城市最常現身於作家的筆下?英國印刷公司 Aura Print 對Google Books超過2500萬冊出版自1920至2019年間小說的進行統計,發現在百年間出版的小說,最常被提及的城市為倫敦,力壓浪漫之都巴黎,而羅馬則位居第三。

【字遊行·上海】艾米莉的廣場舞

字遊行 | by 盤柳儂 | 2025-11-28

盤柳儂在COVID-19隔離的十四天裡,最初對每晚八點準時響起的廣場舞深感抗拒亦讓他聯想到海外被異化的「華人奇觀」。然而,被困久了,節拍竟成為唯一的生命證明。他開始凝視領舞的艾米莉:她以帶口音的中英文報曲名,將《莫斯科郊外的晚上》無縫接到《紅河谷》,用身體拼貼出後現代的城市排水溝美學。廣場舞不再只是運動,而是年長女性由下而上的身體政治、在老齡化浪潮中柔軟卻頑強的空間佔領、集體主義殘響的當代轉譯,以及一場讓邊緣身體重新獲得能動性與社交連結的日常儀式。

守著窗兒

散文 | by 杜澤 | 2025-11-28

杜澤傳來散文,書寫他與姐姐及兩隻貓的同居生活時,其中黑貓「黑仔」的調皮、躲藏、對鑰匙聲的敏感,以及執著跳上窗台看城市的固執,恰與他幼時被母親送往北方、在姨舅家裡躲進沙發底、用窗簾裹住自己聽火車轟鳴的孤獨身影重疊,在牠身上看見了兒時渴望母親歸來的自己。

視綫之外的輕盈——讀楊牧〈日子〉

其他 | by 姚金佑 | 2025-11-26

姚金佑楊牧〈日子〉詩評,指出楊牧以「一月」為最大時空單位,將花影、雁影、月光、蘆花、黑雲皆壓縮至極輕極薄之境,營造一種若有若無、隨風欲散的飄浮感。姚金佑認為,楊牧在詩中巧妙地以視覺轉化聽覺,將「殘破的笑聲」消融於蘆花之中,並藉由菩提樹下的黑雲分擔憂傷,讓日子成為視線之外的花影——看得見,卻永遠觸不到的永恆輕盈。

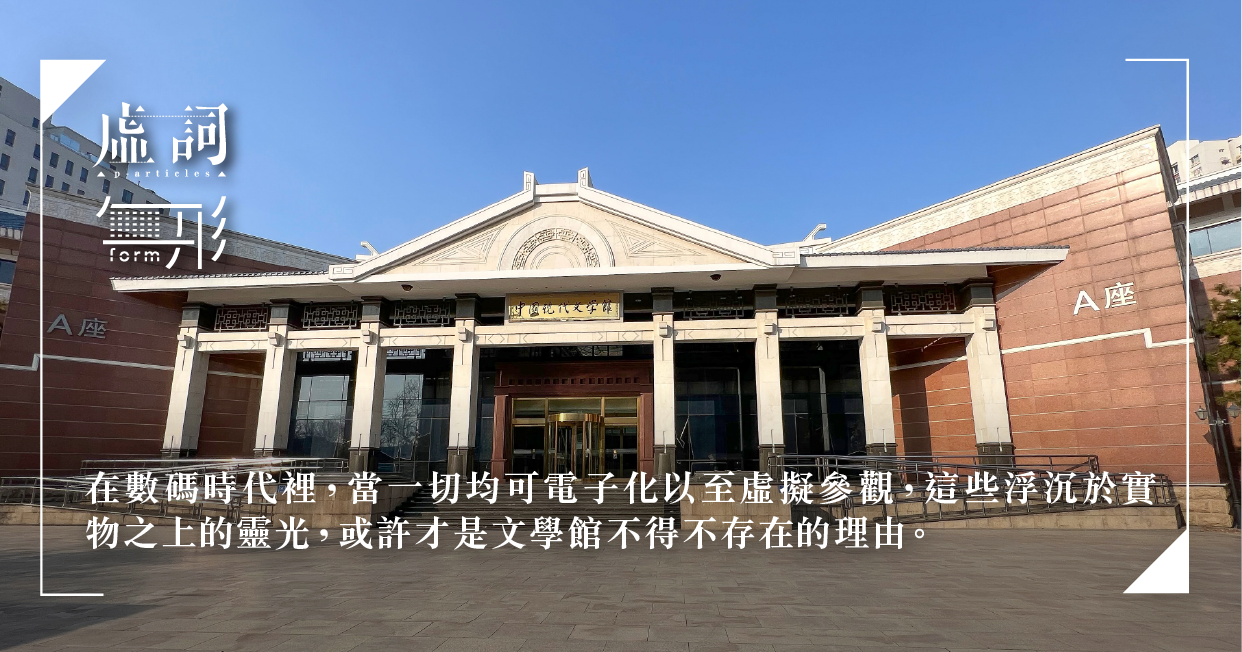

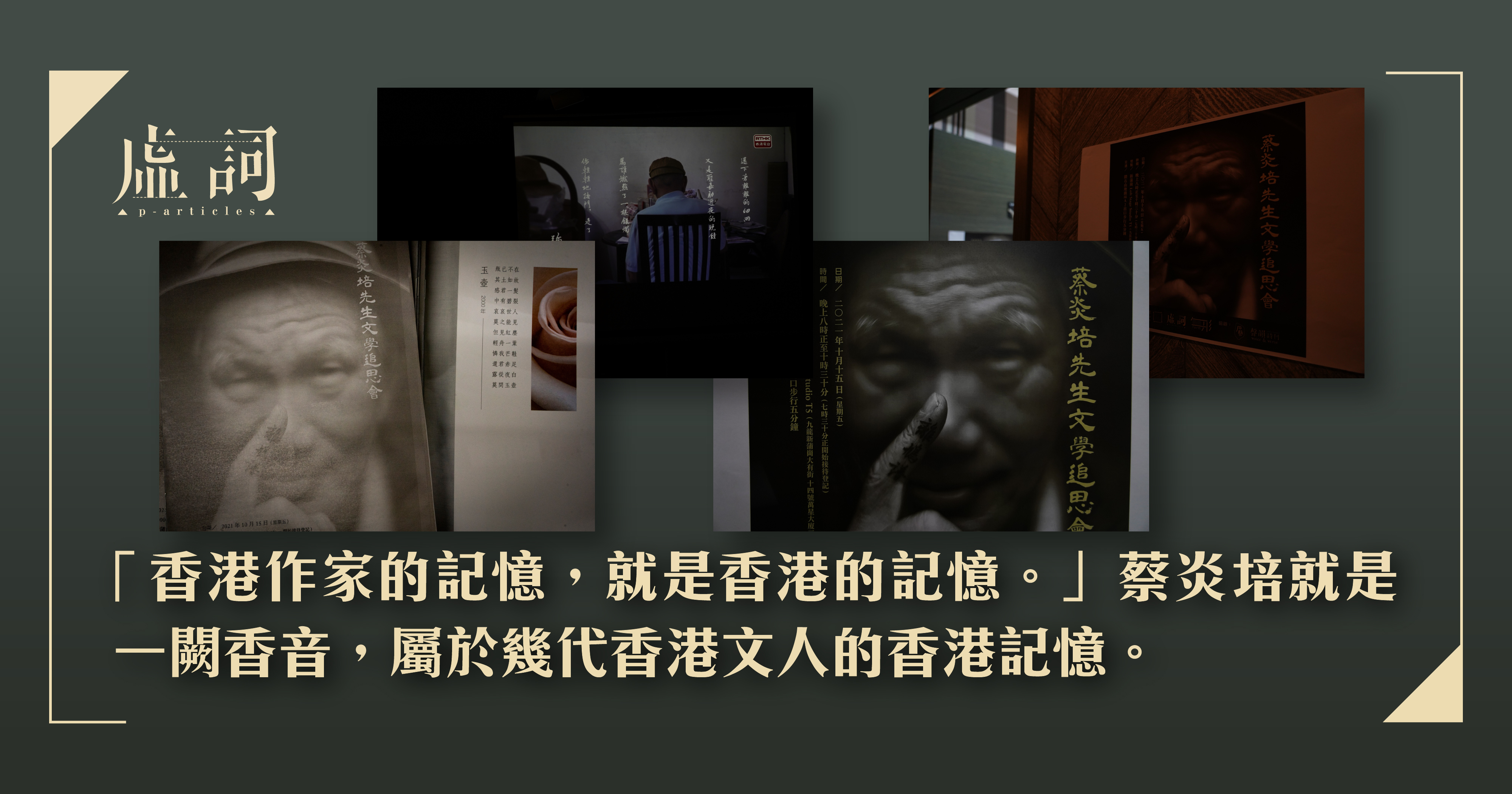

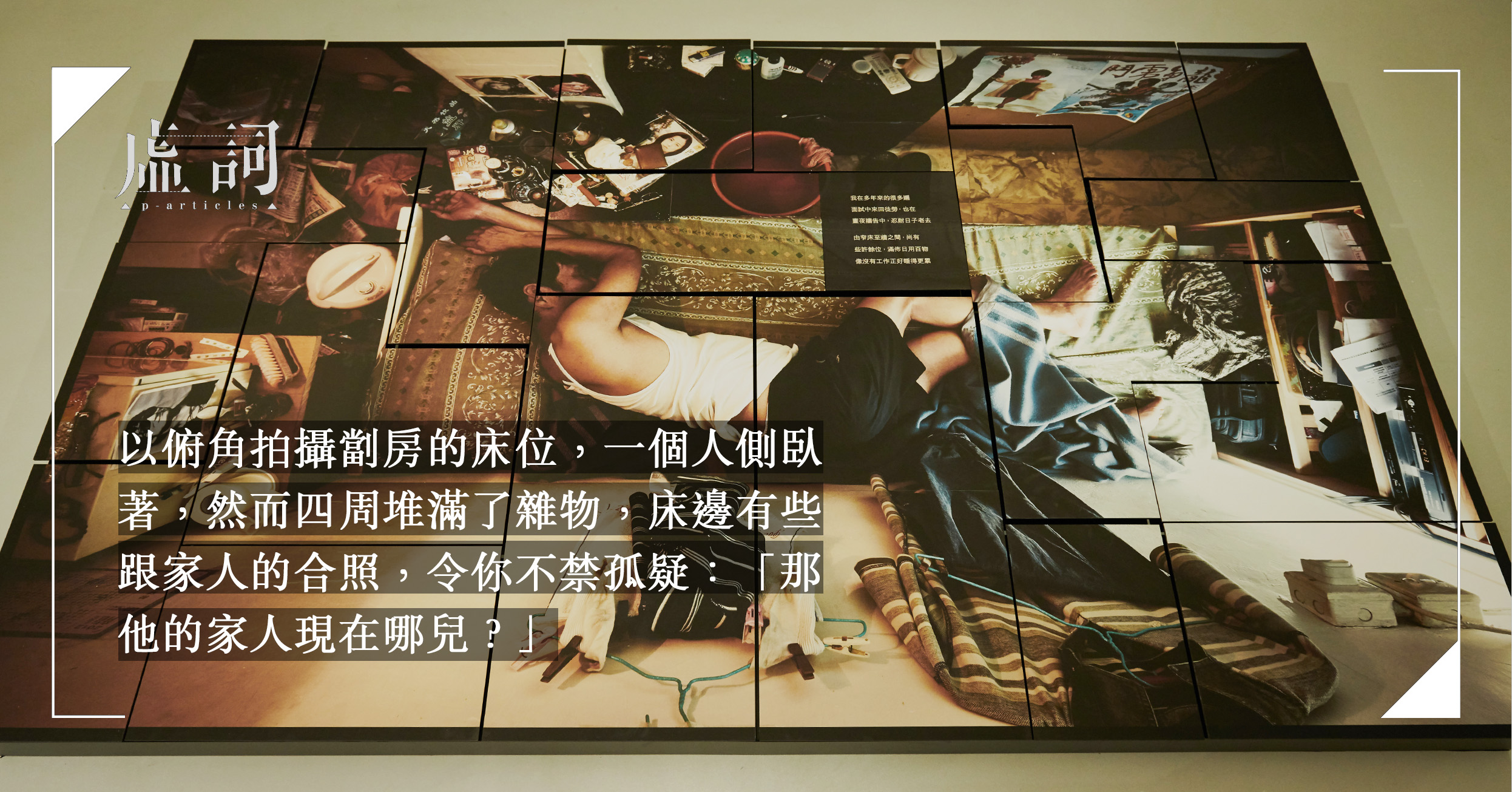

都大中國現代文學館開幕 首展「相知無遠近」 呈現張愛玲與宋淇夫婦逾120珍品

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-26

香港都會大學(簡稱「都大」)於何鴻燊圖書館內正式設立「中國現代文學館」,並於2025年11月20日舉辦開幕儀式。同期,「中國現代文學館」推出首個專題展覽,名為「相知無遠近:張愛玲與宋淇、宋鄺文美的跨地半生緣」。該展覽呈現超過120件著名作家張愛玲及其摯友宋淇、宋鄺文美夫婦的珍貴手稿、書信及遺物,供公眾近距離觀察張愛玲的人生歷程。

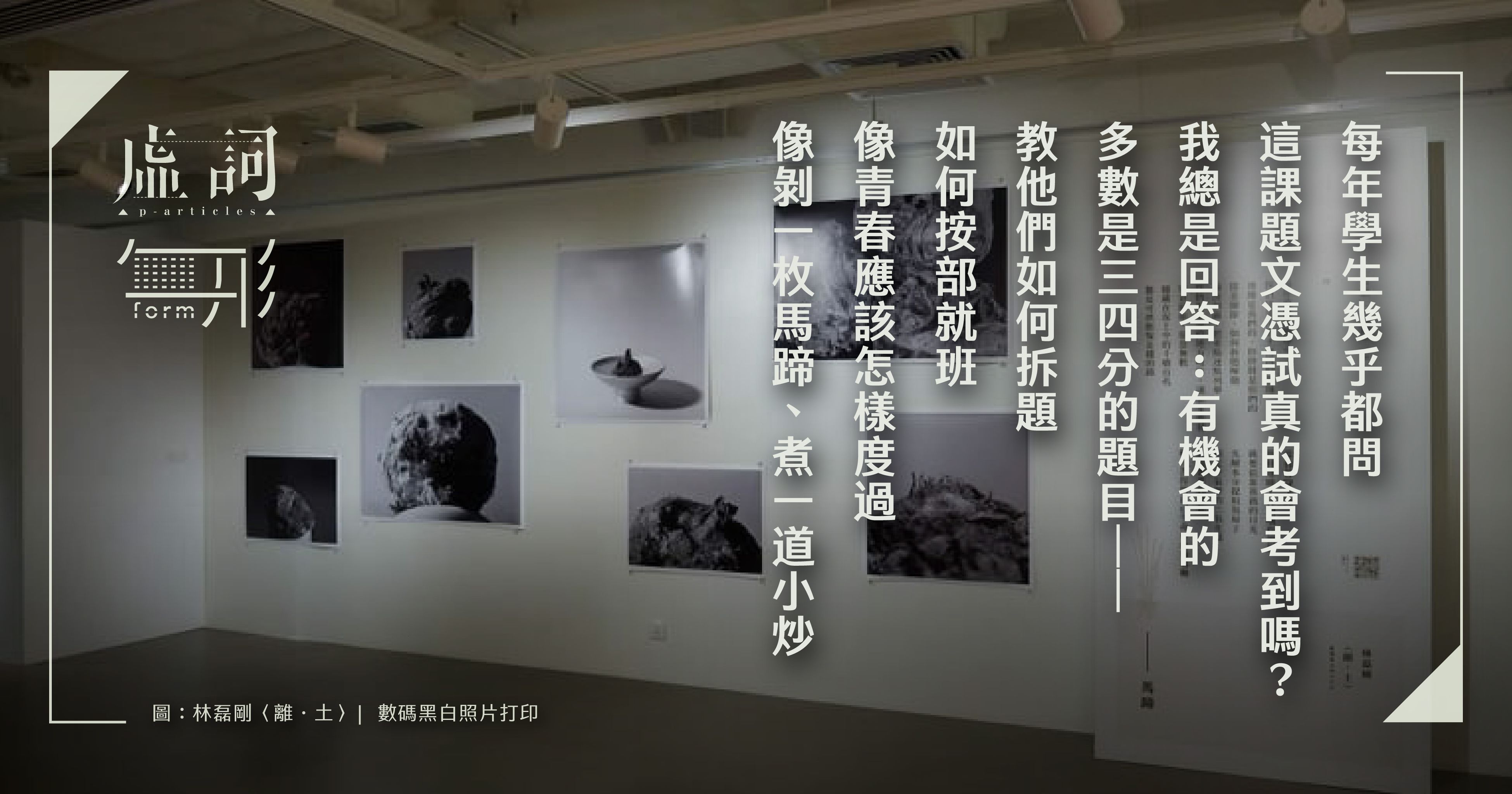

【教育侏羅紀】風膠

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-11-24

佘潁欣傳來散文,書寫近年來香港颱風頻繁來襲,既膽小畏懼其破壞力,又享受著颱風天把世界按下暫停鍵的時刻,令佘潁欣憶起學生時代對停課的賭博式期待,以及長大後看到補習學生因預期颱風而興奮的模樣。對颱風感到恐懼卻迷戀颱風的矛盾,佘潁欣繼而自嘲是只是一位只想待在家中觀雨、不合格的「風膠」。

軟科幻的魅力與強悍:只有愛不夠,你必須恨——讀金草葉《派遣者》

書評 | by 郝妮爾 | 2025-11-24

郝妮爾讀畢韓國作家金草葉新作《派遣者》,認為其是她集過往靈光與意志於一身的重要長篇小說。《派遣者》雖以人類對抗外星「氾濫體」的末日戰爭為背景,實則探究著共生、身份與意識,人類何以為人的哲學命題。郝妮爾指出閱讀此書不僅需愛其強大包容,還須恨其挑戰人類個體性,皆因金草葉以小說提出只有愛不夠,人類要以恨記住自己,才能保有自我與回歸的力量。

黃毛《人形物體載浮載沉》摘錄——(下)

小說 | by 黃毛 | 2025-12-08

再續榮獲第五季「在場 ·非虛構寫作獎學金」三等獎,香港作家黃毛《人形物體載浮載沉》摘錄上篇對死因的懸念。輯一跳脫冰冷的驗屍報告,透過大女兒重返東北鞍山的尋根之旅,還原愛莎從前那愛美、渴望自由卻始終「無處為家」的生命軌跡。十九歲時決定離開鞍山,輾轉到海南、深圳,最終落腳香港的異鄉人,映照著她無根的「流散」命運。

鬼太郎故鄉「妖怪川柳大賽」明年起停辦 評審稱難辨人類還是AI作品 廿年歷史將成絕響

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-22

以「鬼太郎故鄉」享譽盛名的日本鳥取縣境港市,其境港觀光協會近日拋出震撼彈:已舉辦近二十載的年度文化盛事「妖怪川柳大賽」,將於第 20 屆圓滿落幕後正式畫下句點。主辦方坦言,生成式 AI 科技的飛速發展,導致評審團隊難以區分參賽作品究竟出自人類手筆抑或是 AI 生成。因此經過慎重考量後,決定明年起停辦比賽。

黃毛《人形物體載浮載沉》摘錄——(上)

小說 | by 黃毛 | 2025-12-08

香港作家黃毛早前憑藉《人形物體載浮載沉》,在第五季「在場 ·非虛構寫作獎學金」中榮獲三等獎。故事書寫始於維多利亞港一具被稱為「人形物體」的女屍——愛莎。警方初步認定為自殺,但調查因疫情延宕兩年,死亡證明書最終標註「蓄意自我傷害」。愛莎的三位女兒在悲痛中應對警方詢問、遺物處理與骨灰安置,質疑母親的離世究竟是自殺,還是意外或他殺的可能。

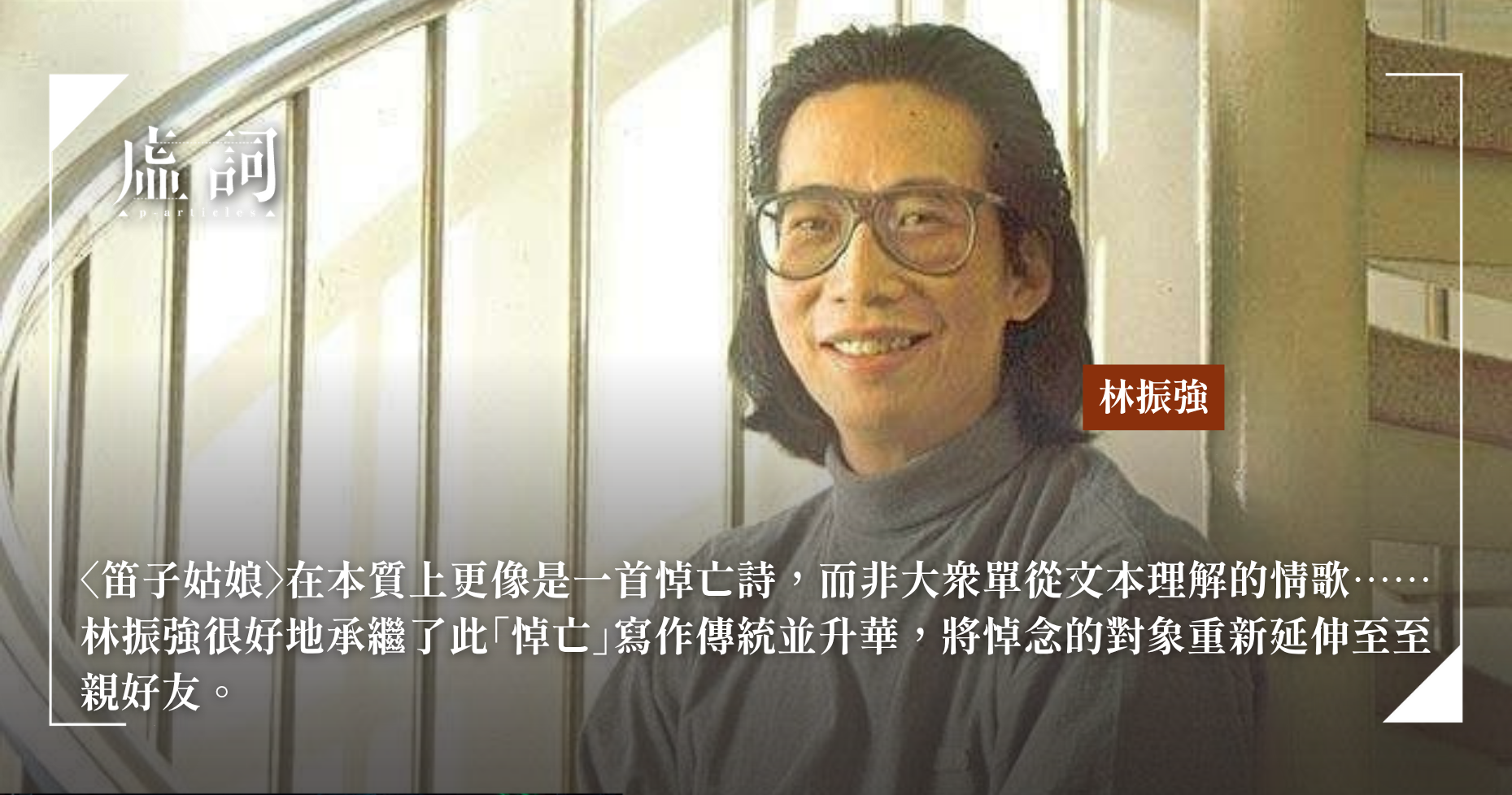

笛子.鋼琴.結他:林振強筆下的樂器與感情

其他 | by 羅顥熹 | 2025-11-19

今年正值香港資深填詞人林振強逝世二十二周年,羅顥熹以中國文學理論的視域重新解讀其三首以樂器為題的經典詞作——〈笛子姑娘〉、〈雨夜鋼琴〉與〈結他低泣時〉。羅顥熹從〈笛子姑娘〉如何承襲古典「悼亡」傳統寄託哀思,到〈雨夜鋼琴〉以激憤琴聲探討抒情新面向,再至〈結他低泣時〉交織現實與詞境,又照顧了夏韶聲的個人感受。以文章致敬一代詞人以物託情,甚或說理勉人的深厚功力。

書寫,與曾經的自己和解 ──翟彥君《夏花與秋葉》和趙曉彤《閒》新書分享會活動紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-11-18

香港作家翟彥君與趙曉彤今年分別出版了新作《夏花與秋葉》與《閒》,兩人在新書分享會上一同對談。兩人跳脫傳統單向講述,轉而以「我曾經……」為引子,帶領聽眾共同剖白成長傷痕。兩位作者從沉悶反叛的校園歲月出發,細述師長權力帶來的創傷、自我認知的迷惘,以及寫作如何從私密宣洩轉化為療癒與連結的橋樑。翟彥君勇敢揭露高功能自閉傾向,趙曉彤則在教學中看見昔日自我,雙雙強調書寫能梳理創傷、喚起共鳴。

刀

小說 | by 吳紫翹 | 2025-11-15

吳紫翹傳來小說,K童年時曾拿刀指向自己,這段記憶及以那把刀成為她一生懦弱與羞恥的印記。成年後,K又極度在意日漸衰老的容貌,在混亂的關係中尋求「憐惜」卻終不可得。於是好友W便成為K分享日常與不安的出口。在一次凌晨的閒聊電話後,K卻突然失蹤不見。

詩三首:〈千年記〉、〈滑動〉、〈千秋〉

詩歌 | by | 2025-11-14

讀詩三首。浮海看完《世外》後有感而發傳來〈千年記〉一詩,以「執念」與「遺忘」的辯證,叩問輪迴的本質,而嬰孩的初啼便是眾生之苦的證明;陳嘉珊的〈滑動〉寫下身處在一個無法真正接納「我」的世界裡,只能透過吞藥、表演、玩手機等的「滑動」,才能維持一個虛構而疏離的存在理由;黎喜在〈千秋〉捕捉了哀傷的被動,如孩童面對鞦韆之無助,哀傷卻是種無法參與生命律動、置身事外的麻木癱瘓。

陳帥氣的美容課

小說 | by 黎柏璣 | 2025-11-14

黎柏璣傳來小說,書寫陳帥氣自幼厭惡自己的姓名,更痛恨臉上的凹凸洞,於是決心「與其改名,不如改變自己」,走進了美容院Culmination Beauty。在接受療程時,陳帥氣在職員「昇華」、「扭轉」的哲學包裝下,接受一連串昂貴且愈發劇痛的醫美療程,持續的不適令他質疑一切,最終取消療程,轉往另一家名為Temperance Spa的機構,遇見了顧問周美麗。

東德人的共同回憶:兒童文學作家本諾.普盧德拉一百歲冥誕紀念

其他 | by 趙崇任 | 2025-11-07

今年是東德兒童文學作家本諾.普盧德拉的一百歲冥誕,趙崇任傳來文章,指出Pludra對東德民眾而言,其地位堪比西德的著名兒童文學作家凱斯特納。普盧德拉的作品如《泰迪警長》與《天鵝島》等,影響著社會主義體制下的孩童。他尤其擅長平衡冒險趣味與道德教育,風格富詩意而不說教,所呈現的價值超越特定的意識形態框架,觸動許多人的情感並引起共鳴,至今仍能吸引到讀者關注。

圓

小說 | by 潘梓傑 | 2025-11-07

潘梓傑傳來小說,書寫一對老年夫妻正雄與秀梅在回家的巴士上,兩人憶起逝去的兒子仲明。秀梅無法承受丈夫亦將離去的恐懼,積壓的情緒終在家因一顆腐爛的雞蛋繼而爆發。秀梅撕毀醫院報告、崩潰痛哭時,正雄卻在妻子的絕望與周遭的衰敗中,體悟到一種瀕臨死亡的異樣之美。

AI模仿作家風格作品完勝人類? 美研究證實經訓練及微調過的 AI 文本更受讀者青睞

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-05

美國一項最新研究顯示,大型語言模型(LLM)在接受作家作品的訓練並經人手微調後,其生成的文本不僅能忠實呈現作家的語調與風格,甚至在盲測中比人類作家的模仿作品更受讀者與專家青睞。這項發現在英語寫作領域中,證實了 AI 已具備與人類作家分庭抗禮,甚至勝過人類的實力。

【教育侏羅紀】宿舍的空床

教育侏羅紀 | by 梁智坤 | 2025-11-04

中大中文系主辦的「文學中大」徵文比賽早前公布獲獎名單,物理學系的梁智坤憑藉〈宿舍的空房〉奪得公開組銅獎。〈宿舍的空房〉講述「我」渴望與室友分享生活,但室友的長期缺席與短暫回歸時的冷漠,讓我們近在咫尺,卻遠如天涯。共處時的尷尬、獨處時的幻想、以及旁人喧鬧,都使「我」感到疏離感。機緣巧合下「我」需要與室友要完成小組匯報,以為會拉近彼此的關係,卻反而放大彼此的陌生感,自感如隔一堵無形之牆。

諾貝爾文學獎得主索因卡遭美撤銷簽證 曾批評特朗普為獨裁者 「對此感到非常滿意」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-03

諾貝爾文學獎得主、尼日利亞作家沃萊‧索因卡(Wole Soyinka)於10月28日舉行記者招待會,會上表示自己的美國非移民簽證已被撤銷,並推測此舉動可能與早前批評美國總統特朗普有關。早前,索因卡將特朗普比作烏干達前獨裁者「白人版的伊迪·阿敏(Idi Amin)」。伊迪·阿敏為烏干達軍官及獨裁者,其以殘暴政權和廣泛的侵犯人權行為而為人所識。「當我稱特朗普為伊迪·阿敏時,我還以為是在讚美他,因為他的行為如同一位獨裁者。」

葉姐

小說 | by 楊彩杰 | 2025-11-03

楊彩杰傳來小說,書寫葉姐作為海麗商場的清潔工,其工作是清除「人來人往」的痕跡。她對抗污穢自有一套秩序,如同她對烹飪的熱情。當外判商「順民」以轉換合約為名,騙走工友們的遣散費時,一場抗爭隨之展開。在記者會上,葉姐聽不懂組織者的「新自由主義」,也無法認同工友代表的「賣慘」。面對鏡頭,她選擇以勞動者的專業與尊嚴發聲,討回血汗錢。然而,三個月後,同樣的自願離職信再次降臨,制度的壓迫循環不息。

搞軭

小說 | by 周丹楓 | 2025-11-13

周丹楓來短篇小說,書寫一位十萬訂閱的YouTuber開箱十萬訂閱銀牌時,回顧自己過去的點滴。本為普通上班族不甘平凡,決心投身YouTuber行列。他從零開始,經歷無人問津、朋友鄙視、家人反對的低谷。他拍過電影評論,轉型做遊戲新聞,卻始終載浮載沉,更一度迷失自我,自覺是人生的「NPC」。在放棄邊緣,他受觀眾啟發,以「搞軭」世界的方式開創「我喺NPC」系列,以荒誕無厘頭風格意外爆紅。

小刀

小說 | by 鍾粹 | 2025-11-01

鍾粹傳來小說,書寫「我」自四月起便處於枯竭期中,身心皆受困頓,寫不出一個字。一場來路不明的演唱會邀約,將「我」拉出封閉的日常。他帶著一束桔梗花,走進擁擠炙熱的 Live House,卻始終游離於狂熱的群眾之外。然而,演出正酣時,一句「有人帶刀!」的耳語劃破了音樂,恐慌如病毒般迅速擴散。真實與謊言的界線變得模糊,人群在猜忌與推擠中化為混亂的漩渦。

奧迦斯的旨意

小說 | by 潘逸賢 | 2025-10-31

潘逸賢傳來短篇小說,書寫瀟瀟自幼堅信自己前世是隻被殺人鯨獵殺的海豹,繼而成為長年惡夢,更飽受同儕嘲諷與家人困擾。她家門前沙灘上屹立的「鯨魚石」,更是她恐懼的根源。十八歲生日那天,在虛無感的籠罩下,她驚見巨石活了過來,長出了殺人鯨的眼睛。瀟瀟決定不再逃避,拿起鐵鏟,走向巨石,決心親手了結這場跨越前世今生的宿怨。

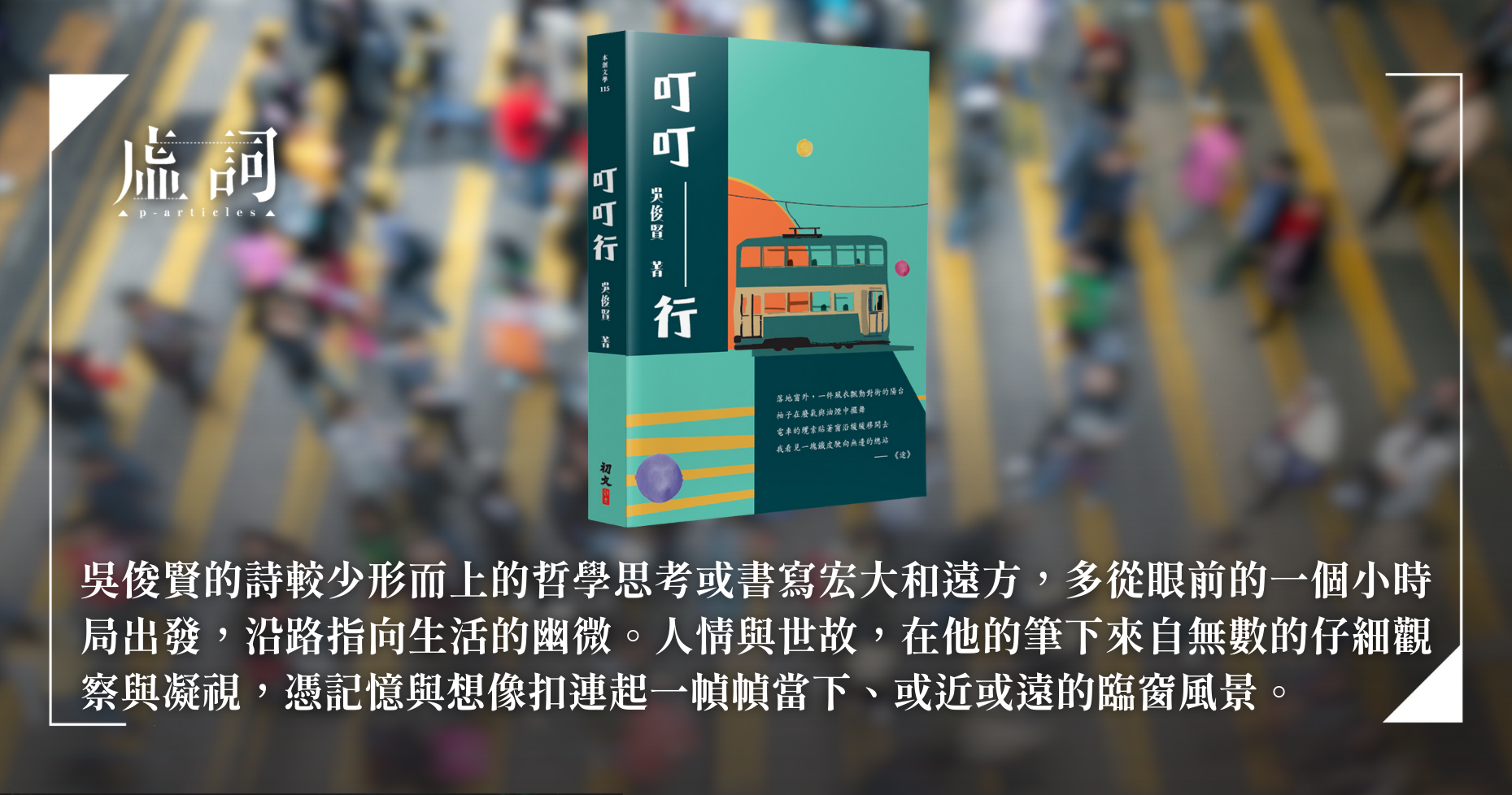

談《叮叮行》 ——筆訪詩人吳俊賢

專訪 | by 李浩榮 | 2025-10-30

香港詩人吳俊賢今年六月出版新詩集《叮叮行》,李浩榮藉此機會與他進行筆訪。吳俊賢謙稱自己「並非懂詩之人」,寫詩是為忙碌生活尋找出口,並把瞬間感覺「凝結成固態」的舉動。他直言自己深受胡燕青與也斯啟發,從城市日常發掘詩意。吳俊賢表示,「疲憊」、「疏離」與「藏」等意象,皆源於自己對生活的敏感體察。他認為文學應反映真實生活,不避粗俗,更是與自己對話的方式。

Yet are we tomorrow’s men

散文 | by 孔銘隆 | 2025-10-29

孔銘隆傳來散文,憶述自己在母校校歌歌詞「yet are we tomorrow’s men」,察覺到「男孩」(Boy)與「男人」(Men)的分野。在缺乏異性目光的男校的成長歲月中,一眾男孩們的童真得以肆意,卻也習慣將柔軟情感藏於剛強姿態背後。高中班主任「光頭佬」在課堂與Facebook上分別展現出嚴肅與詼諧的一面。當孔銘隆投身教育後,發現自己亦如中文課本裏「老父親的影子」,不擅言辭。

【新書】韓江《光與線》書摘——〈光與線〉(節錄)

其他 | by 韓江 | 2025-10-28

漫遊者文化近月出版2024年諾貝爾文學獎得主韓江最新作品《光與線》繁中版,當中收錄了諾貝爾文學獎的獲獎致辭全文、得獎感言、茶杯捐贈感言,以及三篇未發表過的詩作與散文。在〈光與線〉一文中,韓江回顧其名作《少年來了》的創作緣起及過程,始於童年對光州事件中人性暴力與尊嚴的根本疑問,並思索如何將提問從「生者能否拯救死者」轉向「死者能否拯救生者」,並體悟到「光州」已成為跨越時空的現在式。而《少年來了》引發的痛苦迴響,亦啟發她日後創作出《永不告別》。

【教育侏羅紀】白鴿

教育侏羅紀 | by 王思皓 | 2025-10-28

中大中文系主辦的「文學中大」徵文比賽早前已公布獲獎名單,王思皓憑藉〈白鴿〉一文奪得公開組金獎。〈白鴿〉書寫香港出生率低迷下,一所掙扎求存的學校迎來了第51名中一新生俊熙,暫時解除了「縮班」危機。俊熙活潑勤奮,卻因母親持雙程證需定期返回內地續證,需帶同他一起導致頻繁缺課。「我」在家訪時發現他們在貧窮與身份限制下的無助與掙扎。

【新書】雄仔叔叔《在困難的日子,拈起生活》自序、詩三首

書序 | by 雄仔叔叔 | 2025-10-27

雄仔叔叔今年7月出版個人詩集《在困難的日子,拈起生活》,他在自序中表示集內詩作是自自2019年後,決心「認認真真」寫詩的成果。詩作觸及時代烽火、社群離散與傷逝感嘆。詩集共分「哀傷的窪穴」、「歲月催促•斯人流散」、「點都好,親近地活著」三輯,同時收錄作者38幅塗鴉,既安撫情緒,亦是想像的實踐。虛詞編輯部將分享集內的三首詩作〈有些日子不得露面〉、〈發現自己〉、〈記住個世界〉以饗讀者,讓大家感受雄仔叔叔如何以詩代語,疏理洶湧與靜待的心情。

Heathcliff

散文 | by 俞宙 | 2025-10-24

俞宙傳來散文,書寫「我」回憶與「他」在 1939 年版《咆哮山莊》電影院裡的告別,鏡片下的世界變得模糊不清,映照出兩人面對「離開」與「留下」時的猶疑與不捨。 當他像希斯克里夫一樣永遠離開後,「我」將寫作與閱讀視為抵抗枯槁生活、追尋精神慰藉的戀人。從空洞的通訊到最終的緘默,關係的終結如同測光儀裡模糊的山頂小屋,越發用力凝視,眼淚卻愈發乾澀。

七日失戀療程

小說 | by 水 | 2025-10-24

浸大「華語作家創作坊」的學生大使水,在交流活動後傳來一篇小說,書寫林小羽為刪除男友陳默的痛苦記憶,來到一家神秘機構。七日期限將至,她決心告別過去,卻在「刪除」過程中墜入更深的痛苦輪迴,被迫重溫背叛、冷暴力與傷害的瞬間。當她醒來,感覺重獲新生,以為已徹底解脫時,卻不知道她撕心裂肺的痛苦經歷,竟被轉化為點亮城市的「心碎能源」。

房間的點線面與文本的叢林──關於龔萬輝公開講座、寫作班及其他

其他 | by 余啟正 | 2025-10-20

香港浸會大學「華語作家創作坊」今年邀請了馬來西亞華裔作家龔萬輝駐校,余啟正歸納龔萬輝在不同活動時所分享的經驗,並以其長篇小說《人工少女》為核心,探討了龔萬輝如何處理家鄉記憶、城市變遷、馬華文學主題,乃至八九十年代的集體次文化,到AI發展的議題,這些都共同構成只屬他的寫作空間,並彰顯馬華文學的另一面。

藥單上的文學療法!日「Page 藥局」藥書合一 邀15位作家開處方籤治癒心靈

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-20

當踏進藥局時,若發現自己被琳瑯滿目的書籍所包圍,您是否也會好奇地取書閱讀呢?位於大阪的「Page 藥局」,便融合了藥局與書店的創新模式。它由藥劑師瀬迫貴士於2020年創立,並由其大學師弟尼子慎太擔任店長。「Page 藥局」不僅是提供處方籤調劑服務的專業藥局,更在候診區陳列並銷售約1,000冊書籍,將「藥局」與「書店」兩種看似毫不相關的行業結合為一。

【以巴停火詩輯】有些人說這是兩千年來最偉大的事,有些人永遠看不到了

詩歌 | by 飲江, 韓祺疇, 盧真瑜, 池荒懸 | 2025-10-20

以色列和巴勒斯坦在10月9日正式簽署了加薩戰爭停火協議,並在14日舉行了大規模人質和囚犯交換儀式並一同慶賀,標誌著長達兩年的加沙衝突向和平邁進了一大步。飲江、韓祺疇、盧真瑜與池荒懸分別寫詩,以筆代語,願世界再一次迎接和平,免生活於死亡的恐懼之中。

詩三首:〈回家〉、〈生老病死〉、〈太平〉

詩歌 | by 徐竟勛, 王培智, 寧霧 | 2025-10-17

讀詩三首。徐竟勛傳來〈回家〉,透過現代都市生活的鏡頭,將「家」作為庇護所的理想在現實中不斷被解構與重構;王培智的〈生老病死〉以冷靜又殘酷的筆解,書寫生、老、病、死的四階段,呈現出生命循環的現代圖景;寧霧在〈太平〉一詩中,諷刺「幸福城市」的假象,透過細碎的都市敘事,暴露階層分化、情感疏離與歷史遺忘,呼籲反思個人與集體的失落。

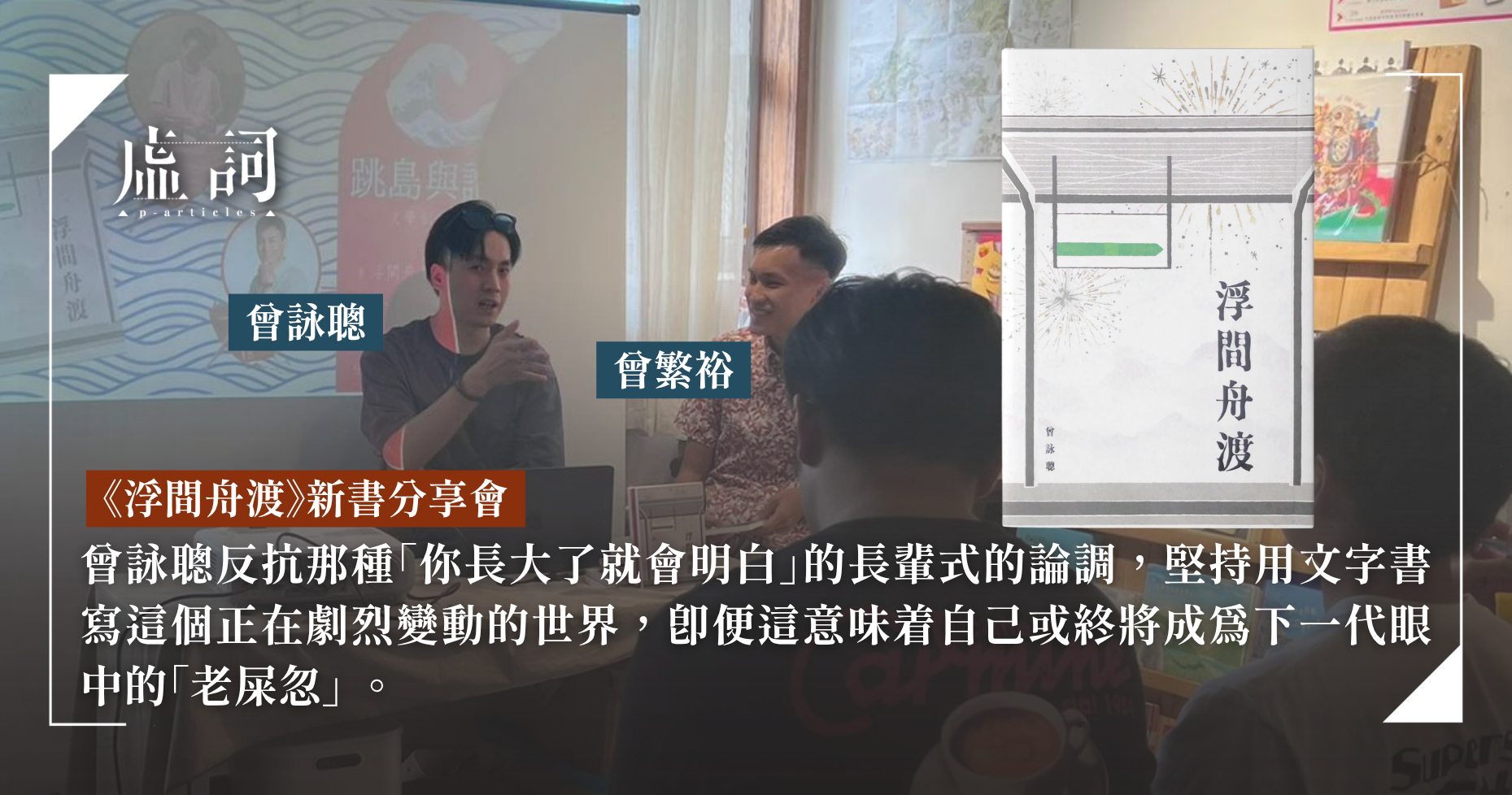

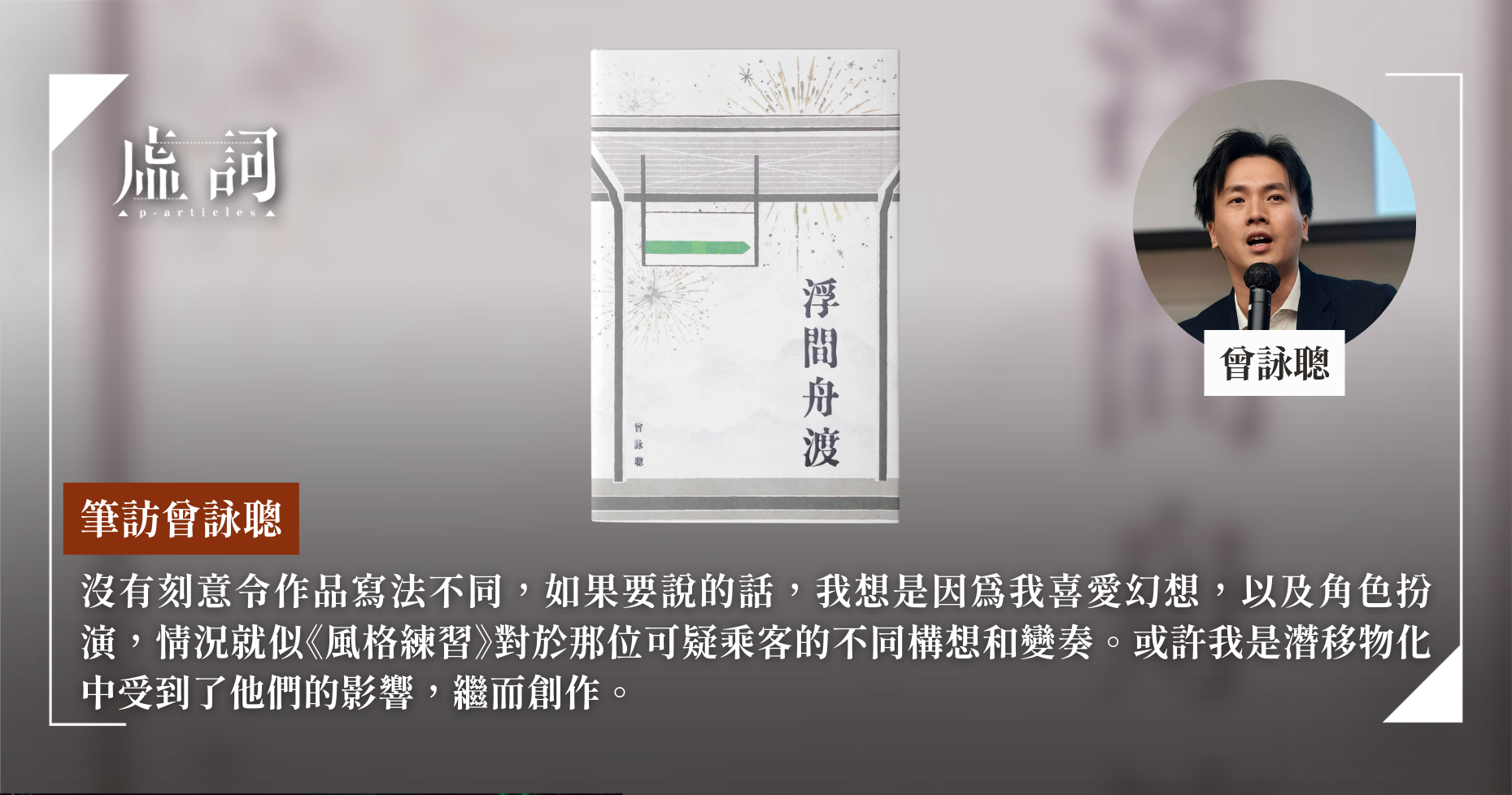

《浮間舟渡》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-17

香港作家兼教師的曾詠聰於9月出版了個人第二本散文集《浮間舟渡》,集內共分為分〈外篇〉、〈雜篇〉及〈內篇〉三輯,從中展現出曾詠聰如何觀照世界及近年的頓悟。虛詞編輯部由此組成小輯,收錄三篇文章,包括同為香港作者的曾繁裕在《浮》的序文,講及曾詠聰以內省與書寫,無限接近文學與記憶那無法直視的「本體」;曾詠聰與曾繁裕二人在新書分享會側記,一窺二人從教學現場到作家創作的所思所感;李浩榮以筆訪形式訪問曾詠聰,就書中內容延伸,探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態。

消失的文學腦

散文 | by 無鋒 | 2025-10-16

無鋒傳來散文,書寫自己被枯燥的案例條文佔據生活,他感覺那雙善於發現詩意的眼睛正逐漸失去光芒,所謂的「文學腦」彷彿一睡不醒。無鋒嘗試為晚霞寫詩,卻困於技巧而失去靈魂,讓他一度想徹底與文學告別。然而,在書寫這份失落的過程中,他幡然醒悟,原來直面內心糾結、將其化為篇章的行動本身,就是文學最真誠的實踐。

九龍塘之夜

散文 | by 小煬 | 2025-10-15

小煬傳來散文,記述他與學妹,在一個雨後微涼的週五夜晚,在研究生辦公室出外「放風」,從九龍寨城公園,城市漫步(city walk)至傳說中的豪宅區九龍塘。作為粵語不通的異鄉客,兩人一面自嘲對香港的陌生,一面窺見了與自身苦讀生活形成巨大反差的奢華圖景。那一夜的所見所感,化為一種難以消化的「餘震」,成為日後面對現實焦慮時的慰藉與刺痛。

教學與寫作之間的自渡──曾詠聰《浮間舟渡》新書分享會紀錄

報導 | by 孔銘隆 | 2025-10-15

香港作家兼教師曾詠聰於上月出版第二本散文集《浮間舟渡》,並與作家曾繁裕在新書分享會上對談。會上,曾詠聰從教育切入,批判教師權威易致學生思想「鈍化」,並受哲學家朗西埃啟發,主張透過多元活動創造平等、解放智力的課堂。在創作上,《浮》延續其「日常感」與對回憶的執着,更試圖連結個人記憶與社會現實,並坦誠道出香港作家的窘迫與文學社群的孤寂。

伊卡洛斯

小說 | by 黎喜 | 2025-10-15

黎喜傳來小說,講述蘇聯太空人塔季楊娜死後,國家將她塑造成為國捐軀的「鐵女人」。「我」作為她的愛人卻在回憶中拼湊出一個截然不同的形象:一個會為綽號大笑、渴望自由、與她夢想逃往加拿大的伴侶。當官方的宏大敘事掩蓋了私密的真相,「我」只能在孤獨中反思她們的過去、體制的謊言,以及塔季楊娜那趟飛向太陽的單程旅程。

詩三首:〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉、〈想成為一隻貓〉、〈用舊了的女孩〉

詩歌 | by 飲江, 曾靜雅, 李曼旎 | 2025-11-27

讀詩三首。飲江傳來〈擬ai書寫之「人一個行到街邊執個橙」〉用輕鬆幽默的語調,將政治、宗教、倫理及科技等主題並置,形成對當代權力與倫理的諷刺和反思;曾靜雅的〈想成為一隻貓〉將貓擬化成理想的生存狀態,藉此對比出現代人對簡單生活的憧憬與無奈;李曼旎以〈用舊了的女孩〉組詩描繪出女性在現代社會中可能面臨的身體焦慮、情感耗損與自我物化的困境與哀愁。

地震還未結束

小說 | by 楊焯雋 | 2025-10-10

楊焯雋傳來小說,書寫一場地震撼台灣,震央附近的「他」看似無恙,卻在餘震中迷失。遠離災區的「你」,與「他」共同準備二二八事件報告,卻發現「他」因「地震尚未結束」而未作任何準備。「他」提及聽不見的地鳴與餘震,甚至開啟直播,捕捉水杯中隱形的顫抖,只為證明地震尚未結束。

【2025諾貝爾文學獎】匈牙利小說家、編劇拉斯洛獲獎!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-09

瑞典學院在今晚公布,2025年的諾貝爾文學獎得主為匈牙利小說家、編劇克拉斯諾霍爾卡伊·拉斯洛(Krasznahorkai László)。瑞典學院讚揚拉斯洛作品「那引人入勝且富有遠見的創作,在末日般的恐怖中重申藝術的力量」(his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art.)現年71歲的拉斯洛為著名匈牙利小說家、編劇,以其深邃、憂鬱且具挑戰性的作品風格著稱。他曾對外表示,自己寫作風格受到卡夫卡等前輩影響,因此在其作品中大多探討著反烏托邦與存在主義主題,並以獨特的長句結構和後現代敘事手法,贏得了全球讀者與評論家的高度讚譽。

邪火/(後)惡女的栽種與死亡——談《橋上的孩子》

書評 | by 雨曦 | 2025-10-09

雨曦傳來陳雪的自傳體小說《橋上的孩子》書評,指出其以自傳體筆法將童年創傷、「性」與「愛」的糾葛編織成一座迷宮。雨曦指出《橋》一書使他聯想到七等生〈散步去黑橋〉,看見陳雪在處理童年時,下筆的狠勁。雨曦認為陳雪透過極度克制又暴烈的敘述,把偽裝、孤獨與重複破碎的自我轉化為書寫的救贖,讓讀者跟隨記憶重走創傷現場,見證從破碎到開花的可能。

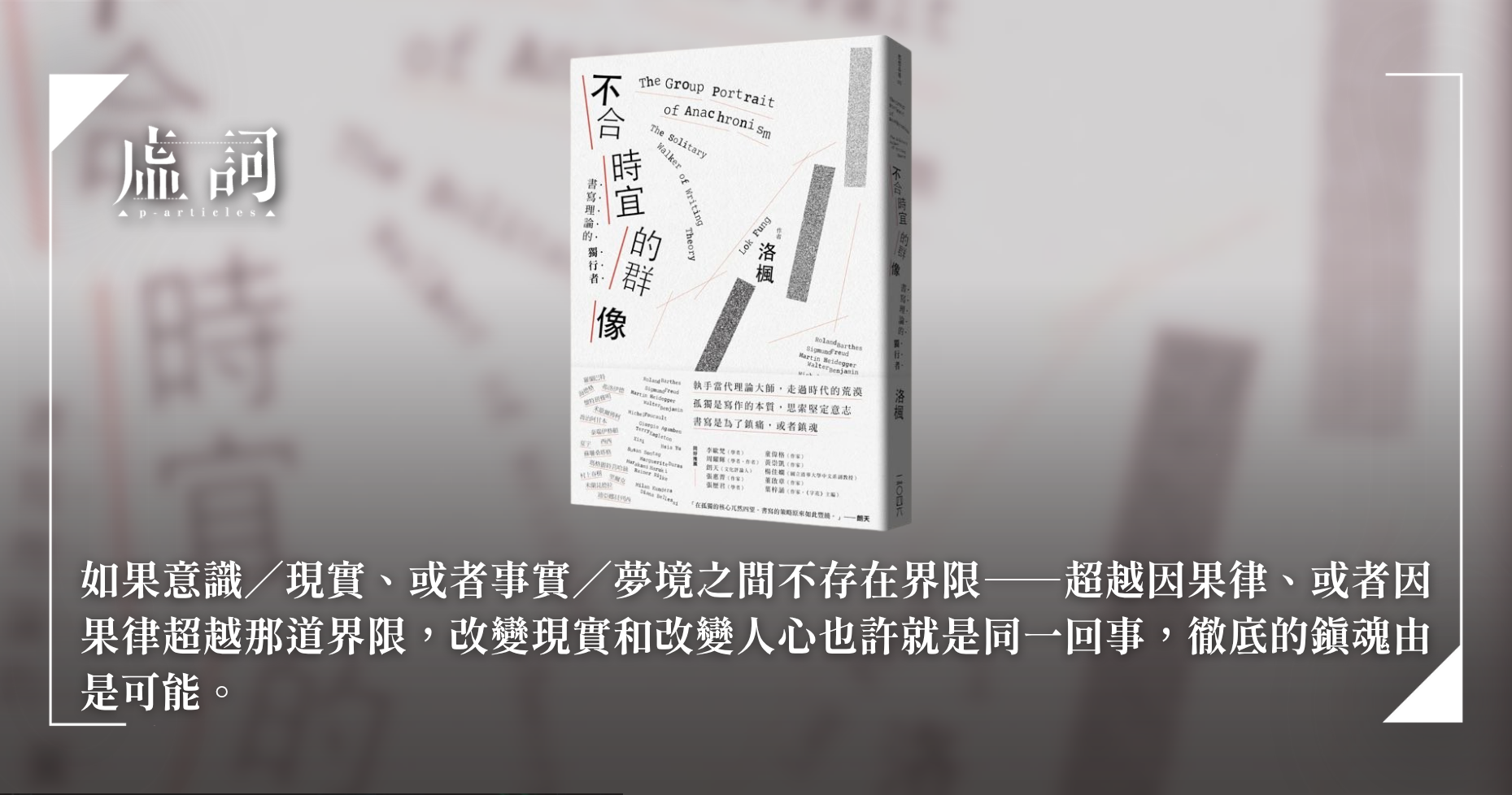

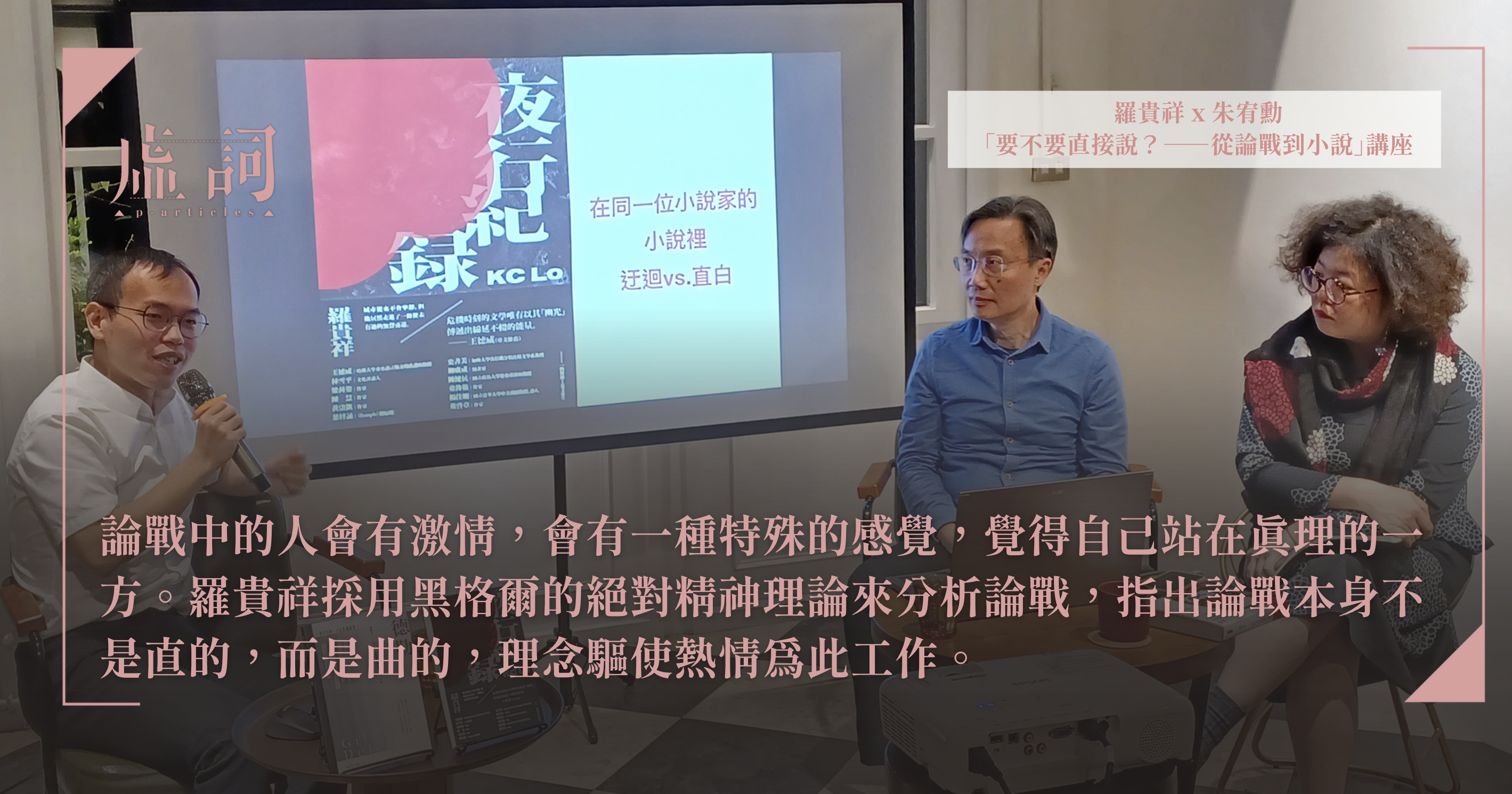

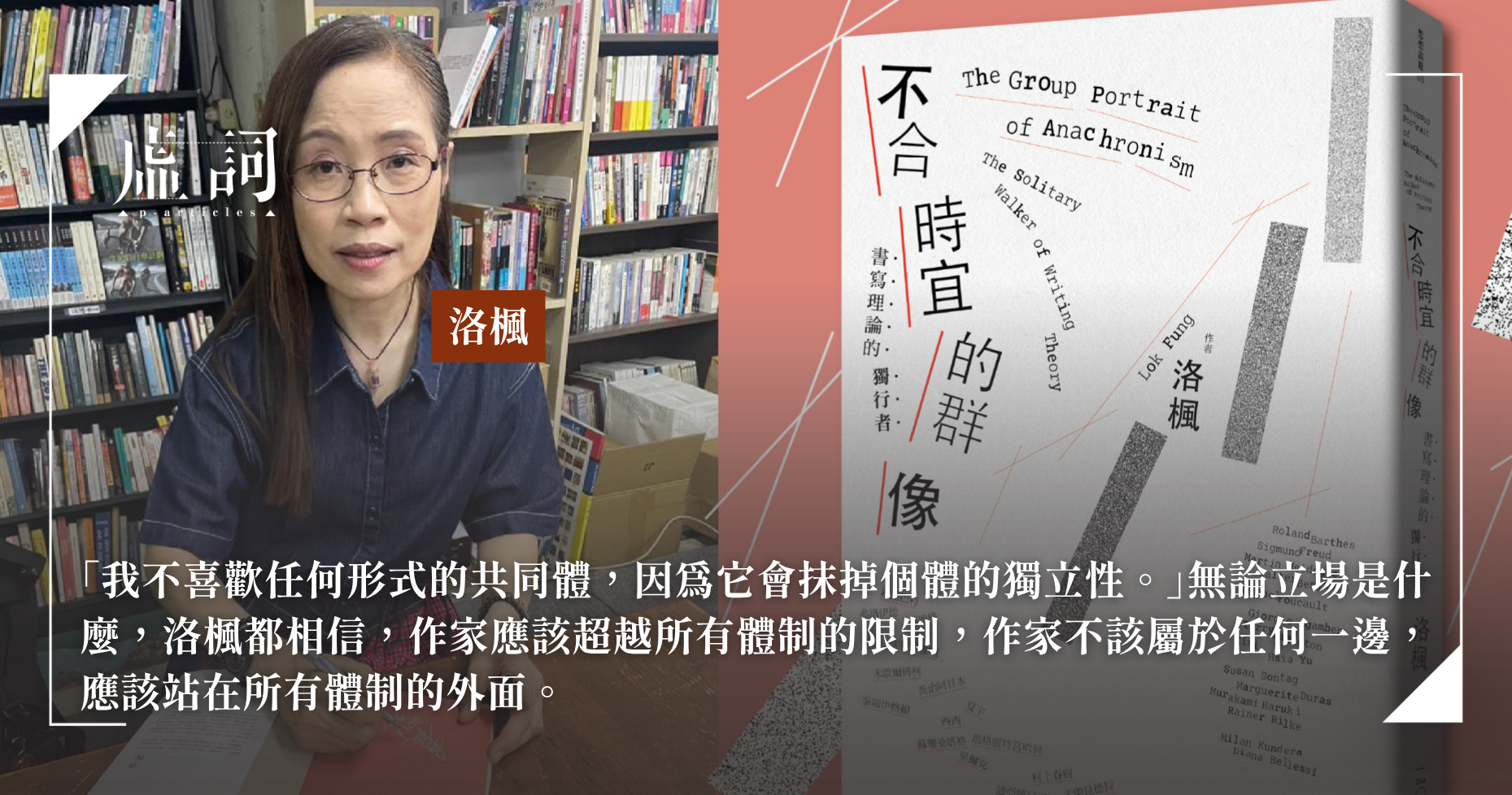

作家為何寫作?創作者的逆行:洛楓對談楊佳嫻 ft.《不合時宜的群像》

報導 | by 陳諾霖 | 2025-10-07

香港作家洛楓今年推出的新書《不合時宜的群像:書寫理論的獨行者》,在9月時在台北與作家兼學者楊佳嫻舉行新書對談,並由作家鄧小樺擔任引言人。洛楓分享如何在城市困境與個人危機中,透過閱讀與寫作尋求生存力量,挑戰學院框架與社會規範;夏宇的遊玩美學、西西的標點符號哲學,以及昆德拉的自由主張,皆揭示文學作為邊緣自由的剩餘價值。

【教育侏羅紀】補習的螞蟻和孔子(擬淮遠兩則)

教育侏羅紀 | by 謝榮澤, Gallant | 2025-10-07

繼早前《樺加沙日記(擬淮遠三則)》後,「淮遠《懶鬼出門》閱讀寫作班」導師鄧小樺再次從學員功課中選出兩篇以補習為主題的作品。謝榮澤的〈孔子〉書寫學生阿木缺乏寫作例子,卻能將孔子描繪成一位會用「物理」講道理的壯漢,其豐富的想像力謝榮澤莞爾;Gallant的〈螞蟻〉講述總盼望下課的女孩小翠,在最後一堂課的依依不捨,繼而令「我」重新思考師生之間那份深刻又細微的溫暖連結。

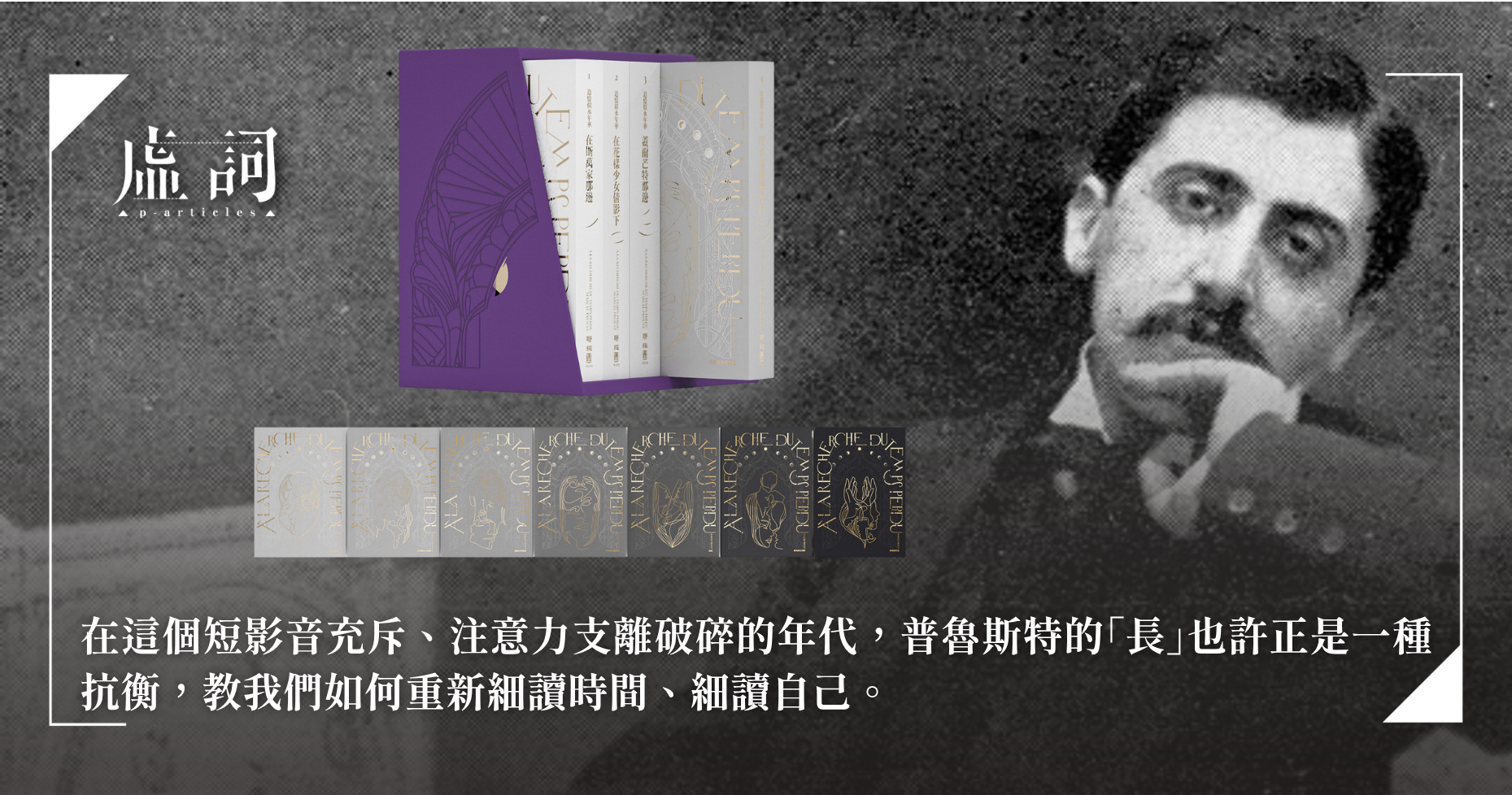

【新書】《追憶似水年華》林德祐導讀——〈無眠者的一千零一夜:普魯斯特如何追憶似水年華?〉

書序 | by 林德祐 | 2025-11-17

聯經出版社將於今月推出普魯斯特經典巨作《追憶似水年華》全新繁體中文版,為首度由七位台灣譯者攜手翻譯,譯者之一的林德祐為套書撰導讀一文。林德祐從從早期穿梭社交圈蒐集素材,到晚期自我封閉的書寫生活。文中連結其氣喘與長句風格,並視喪母之痛為創作的解放,讓他得以處理同性傾向等深層主題。林德祐認為普魯斯特的作品不僅捕捉人性百態,更如地震儀般測量社會變遷,引導讀者窺看人性百態與時間的奧秘。

那年切不成的月餅

散文 | by 陸裕欣 | 2025-10-06

適逢中秋,陸裕欣傳來散文,憶起十五歲那年中秋,一次因遲到引發的誤會,繼而與摯友W關係破裂,半年互不往來。直至一次與W母親的偶然,陸裕欣選擇送功課予W,使她們重歸於好。又一年中秋,兩人在麥當勞相聚再次共渡中秋,昔日的芥蒂已化作一笑置之的往事。

懸

小說 | by 蔡傳鎮 | 2025-10-03

蔡傳鎮傳來小說,書寫應屆高中畢業生陳榮軒,在圖書館的暑期工中,對將圖書排架至「處女座般」整齊的形式主義深感不解。這份重複耗力的工作,加速了他對社會價值觀和未來升學道路的巨大焦慮。他觀察同事們的「慢哲學」,並對看似油膩卻是心理學系畢業的上司梁永生產生複雜情緒。在辭職前的最後一天,陳榮軒壓抑住向梁永生傾訴自己對體制化、對成人世界困惑的衝動,將滿腔質疑化為一場無聲的心靈獨白。

詩三首:〈樹〉、〈某個瞬間就起了風〉、〈到達組詩〉

詩歌 | by 鄭偉謙, 梁偉浩, 李靈枝 | 2025-10-03

讀詩三首。鄭偉謙傳來〈樹〉,父親的植樹勞動與家族的死亡創傷為經緯,勾勒出愛與責任的延續;梁偉浩的〈某個瞬間就起了風〉藉海邊沙堡、漂流瓶,映照命運的驟變與人對「坦誠」的掙扎;李靈枝在〈到達組詩〉中,以列車與縫隙隱喻無法抵達的境界,探討跨越、消逝與書寫的勇氣,揭示存在與失落的邊界,又以AI將原詩進行修潤以翻譯,由此對比出人機在創作詩時有何差異。

虛詞精選2025 香港亞洲電影節片單 四部必看的文學改編電影

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-10-02

第22屆香港亞洲電影節將於10月22日至11月9日舉行,屆時將放映多達75部電影及短片,影迷或許會面臨選擇困難。有見及此,虛詞編輯部精選了四部由文學作品而成的電影,分別是日本導演石川慶《群山淡影》、日本導演李相日的《國寶》、韓國名導許秦豪執導《良心風暴》以及井上剛與大江崇允執導的《震後餘生》,讓各位影迷藉由電影,體會文學所蘊含的深刻悸動。

樺加沙日記(擬淮遠三則)

散文 | by Greenly, 羊格, 麥景琪 | 2025-10-01

在上週超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間,文學館正舉辦「淮遠《懶鬼出門》閱讀寫作班」。導師鄧小樺從學員功課中選出三篇以颱風為主題的作品。Greenly的〈九月二十二日 星期一.買菜〉描繪了「我」在寶琳街市買菜的混亂場面,繼而反思童年糧食危機陰影下的情緒化行為;羊格在〈失業〉中,書寫一位失業人士已習慣閒散的日常,但在眾人因颱風而「被迫」放假時,他日常的孤獨與不踏實感反被突顯出來;麥景琪以〈風〉講述「我」發現只有他們家未有在窗上貼「米」字膠紙,在動手將堆在窗前的書本搬走時,母親及姊姊的互動折射出家中潛藏的隔閡。

女人與女人之間:溫泠X張亦絢《沒有女人的女人們》新書分享會側記

報導 | by 陳諾霖 | 2025-09-29

作家溫泠近月出版《沒有女人的女人們》短篇小說集,她與作家張亦絢在新書分享會上對談。溫泠闡述其小說回應村上春樹,旨在書寫被消聲的女性經驗,直面女同志情慾、跨性別伴侶等在陰影中的複雜議題。張亦絢則讚賞作品勇於回應社會的即時性,並延伸「性別拓寬」概念,更引用歷史與生物學案例,倡議鬆動僵化的男女二元框架,看見更多元的生命樣態。

詩三首:〈念尼泊爾〉、〈失控練習〉 、〈臺北寫真〉

詩歌 | by 王培智, 俊奇, 徐竟勛 | 2025-09-26

讀詩三首。王培智傳來〈念尼泊爾〉以近期尼泊爾抗爭為題,將人民追求公義的激情與喜馬拉雅山的永恆悲憫並陳,反思歷史與犧牲;俊奇的〈失控練習〉透過一系列違反常理的「練習」,呈現出心靈失序的狀態,以及無法洗淨內在傷痛的徒勞;徐竟勛〈臺北寫真〉一詩,捕捉臺北從傳統到現代的變遷,融合巷弄廟宇與高樓想像,探討城市靈魂的疏離與重生。

靈感獵人

小說 | by 勞國安 | 2025-09-26

勞國安傳來小說,書寫一位業餘作家每年春天都會前往森林狩獵一種名為「靈感」的奇特生物。在一次狩獵中,憑藉麻醉槍與毅力,歷經迷路與挫敗,終於捕捉到稀有的金色「靈感」,卻在家中遭竊。經過明查暗訪,他發現嫌疑人竟是一位赫赫有名的大作家。

囚犯讀文學鉅著換自由? 烏茲別克推閱讀減刑 《老人與海》 、 《審判》等入書藉清單

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-25

烏茲別克最近通過一項法律改革,允許囚犯透過閱讀指定書籍來縮短刑期,旨在將懲罰為主的司法理念轉向更側重於教化與更生。根據該法規定,囚犯每閱讀一本經批准的書籍並通過相關考試,即可減刑三天,一年內減刑上限為三十天。根據官方書單顯示有著眾多國際經典文學,包括海明威的《老人與海》、西奧多·德萊賽《美國的悲劇》(An American Tragedy)、卡夫卡《審判》、利·白普理《華氏451度》(Fahrenheit 451)等諸多文學鉅著。

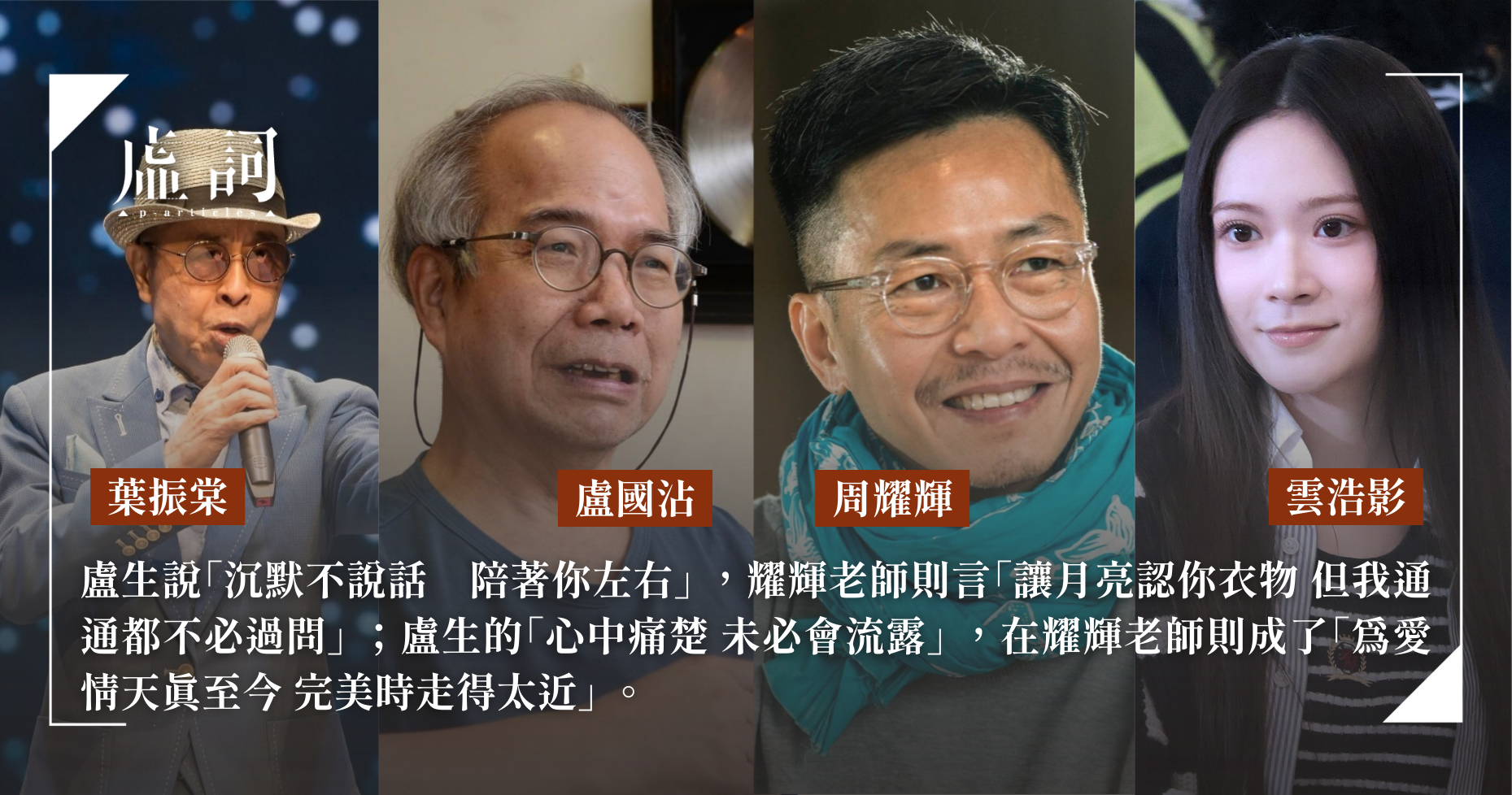

由〈找不著藉口〉到〈世界多了一個陌生人〉:淺談香港流行曲的情歌創作

其他 | by 羅顥熹 | 2025-09-25

羅顥熹以盧國沾的經典作品〈找不著藉口〉與雲浩影去年的〈世界多了一個陌生人〉為切入點,探討香港流行情歌創作的演變。羅顥熹認為盧國沾擅長用自然景物隱喻情感的筆法,並將其與周耀輝在〈世界多了一個陌生人〉中,以牆、蟬、城為喻展開他的歌詞,情歌創作從過往的內斂抒情,過渡到現今更為細膩、貼近現實的書寫,展現流行歌詞中跨越時代的情感共鳴與文學再生。

張欣怡奪孔梁巧玲文學新進獎 「獲獎是對我虔誠敬仰文學的認可。」 虛詞發表作品一覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-25

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」於本月19日公布得獎者,由張欣怡奪得。張欣怡接受「虛詞」編輯部訪問時表示,因早前入圍台北文學獎年金計劃,現正努力創作以香港女性漁民視角為核心的小說集。

計劃

小說 | by 蔡傳鎮 | 2025-09-23

蔡傳鎮傳來小說,書寫馬嘉倫迷戀著女神吳惠雯,卻因自身性格與社交挫敗,尤其目睹同事Calvin Chan輕鬆吸引女性注目,而自己苦心學習流行文化卻徒勞無功。馬嘉倫原本期望藉由珍貴的孤版漫畫與吳惠雯拉近距離,豈料看到她在WhatsApp回覆他人而心生妒忌,因而失控。

【新書】崑南《去年人間世》自序

書序 | by 崑南 | 2025-09-22

作家崑南近日出版新作《去年人間世》,為「天地人」小說系列的終章。在自序中,崑南表示與前作《天堂舞哉足下》)相隔二十四年,慨嘆歲月漫長,歷盡人世的愛慾病苦與時代哀傷。他引用左拉、但丁、米基朗基羅等大師,闡述「未完成」方為藝術與人生的真實狀態,強調創作本質的不完整與不連貫。對崑南而言,這部作品猶如一部大腦在璀璨與悲愴後留下的殘卷,是語言與思維互相撕殺後的記錄,透過萬花筒般的視角,達致樂兮醉兮的虛擬境界。

藍移吧!

小說 | by 黎喜 | 2025-09-19

黎喜傳來小說,書寫對天文學充滿熱情的A,因年少時一次對「B612星球」的直率糾正,與有著特別地位的Z斷了聯繫。兩人在大學重逢後,A試圖用理性的「多普勒效應」分析情感,以「割圓術」般笨拙地靠近,卻被「牛頓第一定律」的慣性困住。他深陷情感的「拉普拉斯妖」式決定論,直到「愛因斯坦」的量子力學為他帶來轉機。

詩三首:〈希望〉、〈蝴蝶結〉、〈你和他的位置靠近拉扯〉

詩歌 | by 潘國亨, 梁偉浩, 侯瀚 | 2025-09-20

讀詩三首。潘國亨傳來〈希望〉,首兩節透過天堂與地獄的荒誕意象,最終回歸對逝去親情的真實渴望,將希望的定義從遙遠的宗教信仰拉回至最樸素的人間情感;梁偉浩的〈蝴蝶結〉以腹中的蝴蝶隱喻一段無疾而終的愛戀,情感的消逝如同一場內在的祭奠,最終留下精緻卻又束縛身心的結;侯瀚以〈你和他的位置靠近拉扯〉一詩捕捉人際關係的疏離與矛盾,那些未說出口的話語與無法拼湊的回憶,都化為透明的光,映照著一段無聲的告別。

當代的某些關係

小說 | by 苦橙蒿 | 2025-09-19

苦橙蒿傳來小說,書寫「我」作為一名對外貌與身分認同感到焦慮的無性戀酷兒,身處在保守的城市中感到格格不入,既厭倦了交友軟體,也對線上社群中基於觀念的激烈碰撞感到疲憊。就在放棄社交之際,他認識了短暫返鄉的之格,在對話之中讓「我」第一次感到真正的被理解、接納與溫柔。

人世需要偵探,但為什麼給我們這麼弱的偵探?陳慧主講方方《是無等等》讀書會側記

報導 | by 日巷 | 2025-09-16

二〇四六出版社早前出版中國「新寫實主義」旗手方方的最新長篇推理小說《是無等等》,並於臺北唐山書店舉辦讀書會,找來香港作家陳慧及二〇四六出版社總編輯鄧小樺一同對談。陳慧以「偵探」為切入點,將推理小說視為處理憤怒與損失的「現代神話」,並指出書中軟弱的主角是對傳統「社會現實主義」英雄形象的文學反叛。鄧小樺表示方方用客觀的角度切入,利用介入型敘事的方式,逐步解構故事及人物全貌,使讀者與敘事者判斷逐漸重疊,相信眼前的人物與故事。

詩三首:〈熊歌〉、〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉、〈埋藏〉

詩歌 | by 徐竟勛, 雨曦, 李懷一 | 2025-09-12

讀詩三首。徐竟勛傳來〈熊歌〉,以三種熊各自的宿命,隱喻生命中三種不同狀態,無論是用何種方法應對,似乎都難以逃脫各自的悲劇結局;雨曦的〈和我說我的狗離家是為了自由/漏斗與水喉〉透過書面語和廣東話的用字切換,營造出一種混亂、焦灼且極度私密的內心獨白,從中叩問權力、身體、創傷與自由之間的關係;李懷一在〈埋藏〉一詩呈現空洞與漂泊的悲傷感,選擇告別曾經充滿生命力,如今卻已然腐朽、無處安放的自我。

【字遊行·布拉格】二十歲的布拉格

字遊行 | by 翎心 | 2026-02-13

翎心傳來〈二十歲的布拉格》,書寫「我」和止橘在布拉格的晨間探索。從舊城廣場出發,途經火藥塔、天文鐘、查理斯大橋,至城堡區俯瞰古城風貌,布拉格的歷史與建築群都不禁令「我們」想起各自內心的掙扎,在彼此的陪伴及這座承載著厚重歷史的城市下,讓「我們」從各自的傷痛中尋找歸屬與認同。

允許一些可怖迴旋起溫暖

小說 | by 簾櫳 | 2025-09-12

簾櫳傳來小說,書寫一個早熟男孩在網絡時代的浪潮中,摸索自我與世界的邊界,從童年鄉村的純真,到城市生活的衝擊;從道德課本的教條,到金錢秩序的真實;從初識情慾的羞澀,到無聲的自我探索。男孩試圖理解那些模糊的界線,為何曾被允許的親密,如今卻通向陌生的遠方。在懷疑自我、渴望真實下,在虛擬與現實之間不斷擺盪著。

文學即是抵抗:冷戰與二戰、《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》

歷史 | by 趙恩潔 | 2025-09-11

立陶宛能夠在面對強權時有著不退縮的骨氣,或許來自他們經歷過二戰及冷戰期間的歷史,而從其文學作品中亦可昭見。趙恩潔指出Ričardas Gavelis的《維爾紐斯撲克》中,以迷離破碎的敘事,揭示蘇聯統治下人性的猜忌與自我審查;Jurga Vilė和Lina Itagaki的圖像小說《西伯利亞俳句》透過孩童的純真視角,呈現流放悲劇中的童真與希望。儘管兩部作品風格迥異,卻展現出立陶宛人以文學作為抵抗歷史的壓迫,在集體創傷中注入人性光芒與樂觀,重新詮釋歷史傷痕。

Margaret Atwood發表諷刺短篇小說 抨擊加拿大禁書令 「在公開焚書前趕快購買!」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-11

加拿大作家Margaret Atwood針對加拿大阿伯達省(Alberta)近期頒布的圖書禁令,在社交媒體X發表了一篇「適合17歲學生」的短篇小說,以嘲諷政府將其經典小說《使女的故事》及一眾含有「露骨性描寫」的書籍列入禁書名單。其中加拿艾德蒙頓學區配合省政府要求,預計將下架多達200本書,包括有Atwood名作《使女的故事》、喬治·歐威爾的《一九八四》、奧爾德斯·赫胥黎的《美麗新世界》等多部經典文學鉅著。

批評,一種香港的姿態:讀張歷君《文學的外邊》

書評 | by 徐雨霽 | 2025-09-10

徐雨霽讀畢張歷君的《文學的外邊》,指出書名「外邊」一詞意涵豐富,既點明香港在華語文學中的邊陲位置,也象徵其作為一種「走向他者」、聯動世界理論的開放姿態。此「外邊」性更是一種批評方法,呼應陳冠中提出的「香港作為方法」的視角,以「視差」重構內外疆界,使〈魯迅「內面」之發現〉一章可謂書中的「文眼」,以魯迅「內面」研究在冷戰香港的發現為核心,揭示曹聚仁與李歐梵在冷戰的特殊語境下,如何突破意識形態的二元對立,開闢「非左非右」的第三條路,構成香港面對中國與世界的文化隱喻。

談《浮間舟渡》 ──筆訪曾詠聰

專訪 | by 李浩榮 | 2025-09-09

曾詠聰近月出版其第二本散文集《浮間舟渡》,李浩榮藉此機會進行筆訪,就書中內容提問,並延伸探討曾詠聰對詩、小說與哲學等不同文類的看法與價值取態,讓各位讀者大致了解書作之餘,亦一窺四元康祐、谷川俊太郎、劉克襄、尼采、叔本華等人,以及《幻之光》、《虎地貓》與武俠小說等作品如何成為曾詠聰的創作養分,塑造自身的文學視野與寫作態度。

白魚

小說 | by 胡果 | 2025-09-05

胡果傳來小説,以魚作意象比喻被規訓的人生。生活被許多隱形卻存在的魚線牽引,期待、排名、評價等這些社會規條,使他不得不把自己包裝成被人所滿意的樣子。在社會規範的面具之下,他幻想自己是一條魚,自在地在水中暢游,最終他打開「自由」的窗戶,奔向河流,化身成他想象中的「白魚」。

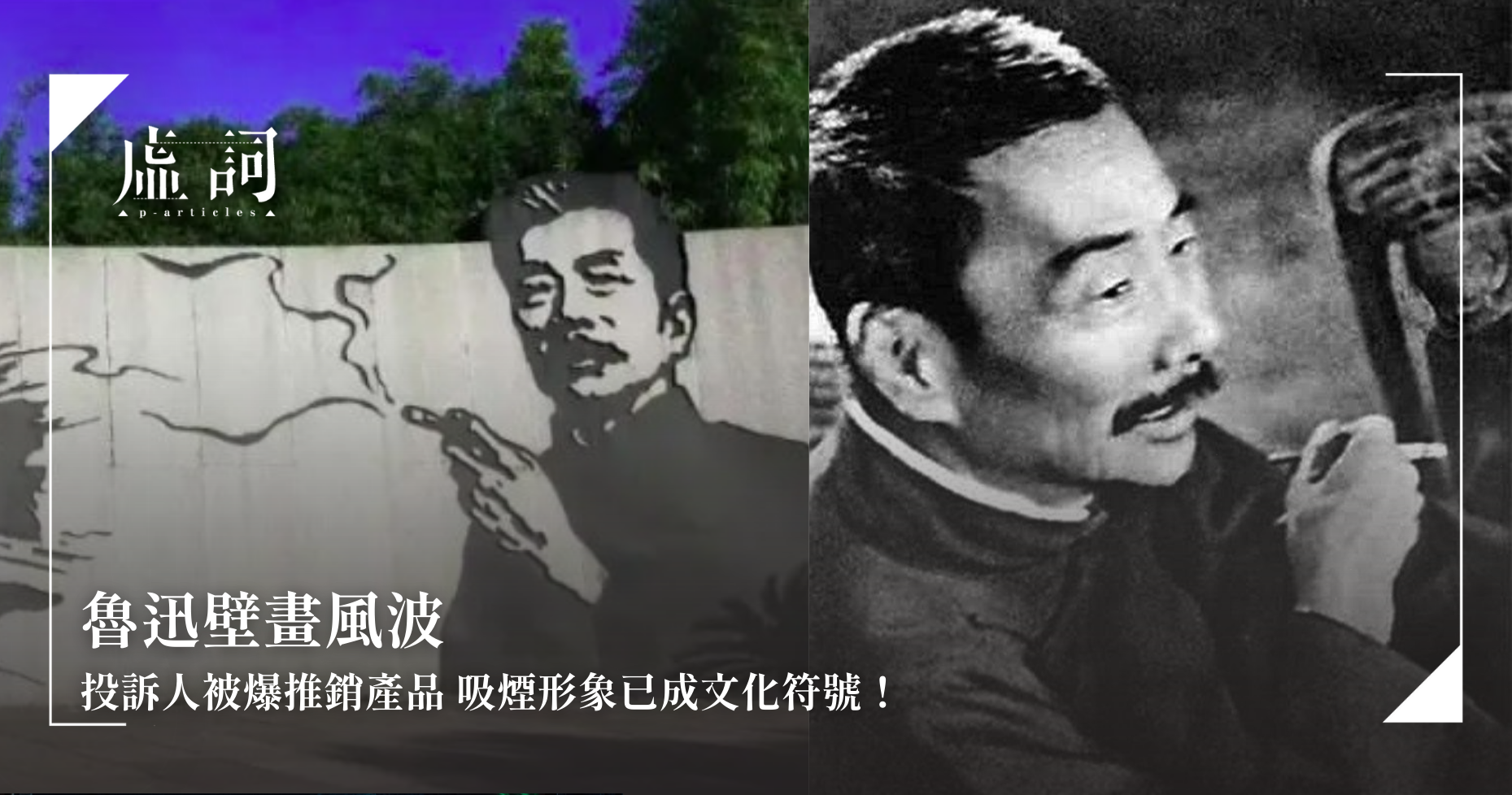

魯迅壁畫風波 投訴人被爆推銷產品 吸煙形象已成文化符號!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-03

位於浙江紹興魯迅紀念館的一面魯迅手持香煙的壁畫,作為熱門打卡點,吸引了眾多遊客。然而,一名自稱「控煙志願者」的遊客孫女士向當地政府部門投訴,稱此畫面可能誤導青少年,事件隨即引發社會廣泛關注與爭論。根據《魯迅日記》記載,魯迅在1925至1936年間每日吸煙約20支吸煙,在寄給友人的信中寫道:「仰臥-抽煙-寫文章,確是我每天事情中的三樁事。」可見魯迅煙癮之大,形容煙不離手亦不為過,其吸煙的形象亦深入人心,成為一種文化符號。

周先陌詩作〈閨房〉的爆紅與爭議

其他 | by 嚕嚕米 | 2025-09-02

嚕嚕米傳來周先陌〈閨房〉詩評,指出詩作刊出後遭到謾罵指涉低俗與破壞傳統。嚕嚕米表示此詩巧妙融合古典詩詞元素與當代情色描寫,創造出「破壞式創新」的效果。嚕嚕米援引郭哲佑、夏天與一尾的觀點,其中郭哲佑認為〈閨房〉精髓在於其「微微的,撥弄,『不要太硬』,致敬甚至嘲諷古典的閨中情懷。」而夏天則指出將古典辭藻與日常自慰場景的並置,讓高雅與低俗互相碰撞,揭露出性別規訓、文學權威的虛構性。

【字遊行·巴黎】Windows

字遊行 | by 孔銘隆 | 2025-08-29

孔銘隆遊走在巴黎的各處熱門景點,因語言的限制使其不得不與AI交流心中悠然生起的疑問。在藝術薰陶的氛圍下,巴黎街頭滿是自行一派的畫家,瘋癲的作派是對秩序的反諷;抽象的筆觸是對瞬間的印象痕跡。20歐羅的交易,買下的是一個瞬間的共鳴,一個你與陌生人之間的交流,用畫筆與眼神完成的對話。

字字研究所書店結業 持續出版 以編輯之心灌溉香港飲食文化書寫 呂嘉俊:「不扮高深,只求傳真」

專訪 | by 梁恩翹, 鄧烱榕 | 2025-08-28

在香港店舖結業潮下,「字字研究所」主理人呂嘉俊卻視租約期滿為「中場休息」,態度坦然。他從傳媒人轉身創辦出版社兼書店,在後疫情時代透過實體活動凝聚社群,填補飲食文化敘事的空缺。嘉俊秉持「不扮高深,只求傳真」的信念,希望讓讀者得悉食物的正確食法與歷史脈絡,抗衡網絡的淺薄資訊。這次休整讓他得以展望未來,計劃朝向兼具文學性與通俗的飲食文學創作。縱然出版業今非昔比,他仍樂觀地慶幸能堅守求真初心,盼以文字溫飽人心。

斑駁卻純粹的愛情模樣——讀孫梓評《男身》

書評 | by 林淑可 | 2025-08-27

林淑可傳來孫梓評的長篇同志小說《男身》書評,指出小說裡出現的每一個「他」仿如主角桂和成長中重要的人,而桂和在多段關係中所顯露的孤獨、懦弱與心碎,深刻地折射出現代都市人的疏離感。林淑可認為,桂和在「男街」書店拿著牛皮紙袋的象徵,點出同志戀情無法見光的酸楚與掙扎。儘管成家一事對同志或許終究是個華麗的夢想,但正因沒有所謂正典而傳統的存在,才能讓愛顯得更為淬鍊且純粹。

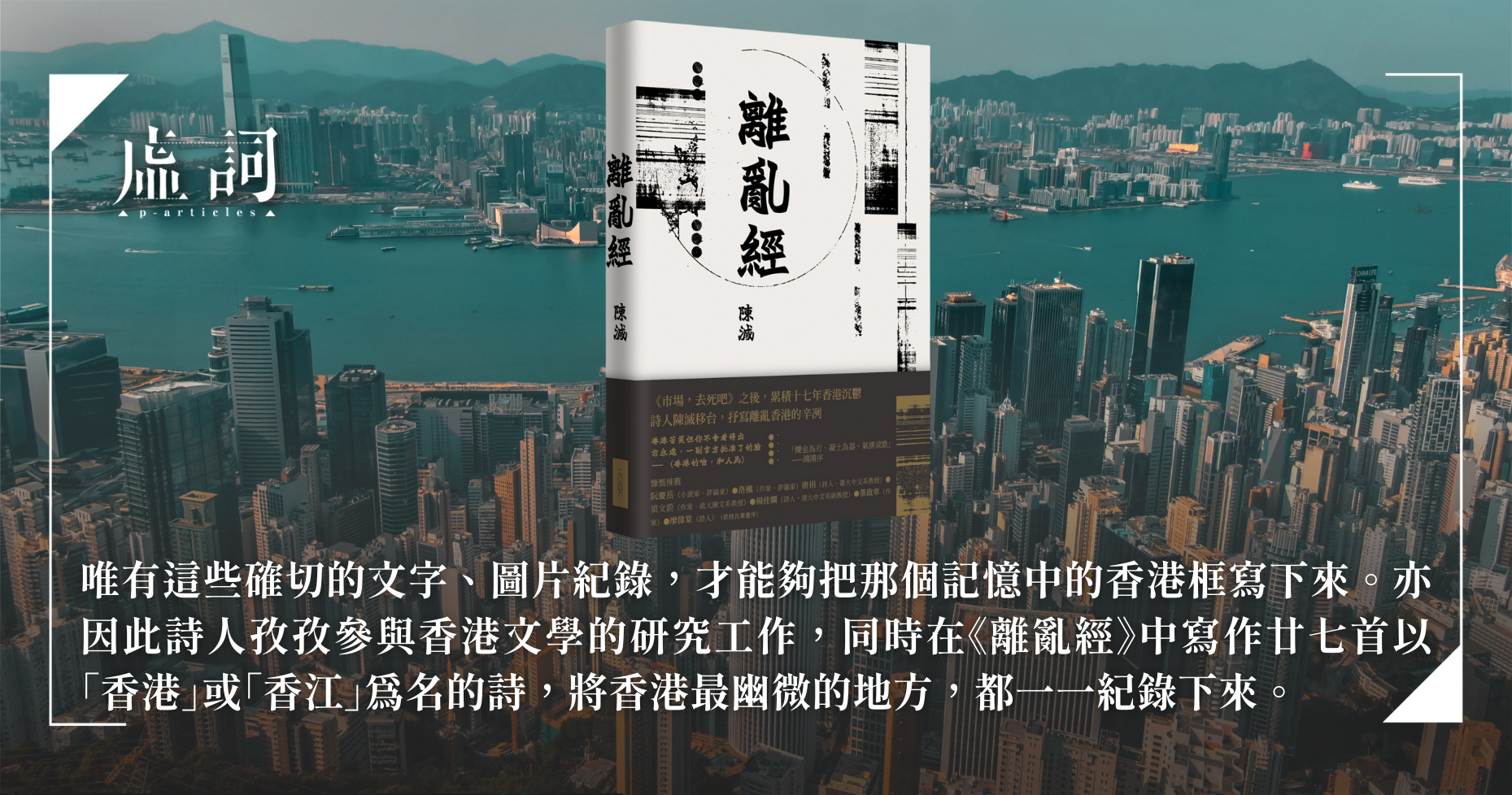

以詩復刻我城:陳滅《離亂經》新書分享會

報導 | by 翟彥君 | 2025-08-27

香港詩人陳滅近月出版詩集《離亂經》,其精選2009年以來作品,分七卷探討香港離亂、個人內在與粵劇等主題。在新書分享會中,邀請到九零後詩人李顥謙與談。陳滅指出「離亂」作為詩集核心,旨在折射移民潮下,港人無論去留的共同感受。他以「復刻香港」為喻,闡釋其嚴謹的創作理念:復刻並非懷舊,而是透過內在鍛鍊以「招魂」方式重現香港精神,旨在重建堅實的自我。

菩提在世間

書評 | by 亞C | 2025-08-26

亞C偶然間覓得邵頌雄先生的《大時代的蜉蝣》,指出《大》的可貴之處在於「收錄的文章不少都是出於已經消失的媒體,曾存在於網絡上的」,而書中不少文章都書寫著過去,為此書添上一層色彩。作者邵頒雄先生是專研佛學的名家,亞C細數了一些書中曾提及過的佛理,並形容作者善於將哲思與「禪意」收於不少看似生活瑣事的記錄書寫裏;讀者能在他不同類型的文章中讀到別具匠心的意境,繼而引發思考有所領悟,或許能覓得那藏匿於身邊的半點「菩提」。

康城最佳導演朴贊郁現身書展:我想拍韓江的《少年來了》

報導 | by 阿潑 | 2025-08-25

韓國名導朴贊郁曾言自己看書的時間比看電影還多,於6月時出席首爾國際書展,享閱讀和文學對其電影創作的影響。他表示,從改編處女作《JSA安全地帶》到正在進行後製的新作《無可奈何》,許多作品都取材自文學。朴贊郁將改編原作比喻成一場有計畫的旅行,原作就像是提前預訂好的飯店,給人安全感,但最後拍出的作品,卻常常與預期不同。他特別推崇約翰·勒卡雷、左拉等作家,韓國文學如韓江《少年來了》更令他讚嘆不已。

【新書】王耀宗《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》書摘——〈博覽群書 知識啟蒙〉

其他 | by 王耀宗 | 2025-08-25

香港政治學者、公共知識份子王耀宗教授近月出版新書《華年心緒從頭理》,以筆墨記錄自身的生命經歷,從中窺探香港當代文人史重要篇章。在〈博覽群書 知識啟蒙〉一篇中,記述王耀宗自幼求知慾旺盛,從《三國演義》等古典小說入門,常流連灣仔舊書攤,覓得豐子愷、傅雷等佳作。中學時代,新建成的大會堂圖書館成為他的知識寶庫,在此他接觸了《中國新文學大系》,深受胡適與魯迅的思想啟蒙,抄錄魯迅《野草》篇章,並廣泛閱讀陳獨秀、茅盾、巴金等人。周鯨文的《風暴十年》與台灣《文星》雜誌的李敖等作家,深刻形塑了他對政治與傳統的批判視野,奠定其一生的知識基礎與探索方向。

等一個人

小說 | by 阿元 | 2025-08-22

阿元傳來小說,以文字與聲音尋覓在記憶深處的那個「她」。無形的聲音誘惑他以靈魂作尋找摯愛的交易,回憶停留在那夜與「她」的交纏,時間成為傷口,令歲月盡成餘波,聲音自稱是「尋找鳥的鳥籠」,擁有無限能力卻有顯得空洞無力,渴求以故事填補荒蕪。

【字遊行.香港】四海為家

字遊行 | by 翎心 | 2025-08-22

翎心一直對海情有獨鍾,而一切均源於她在長洲生活的童年經歷。看海是翎心年幼時的日常,與家人相處的時刻亦在此累積,如同在岸邊翻卷的湧浪,堆疊成記憶的片段以及對於海的依戀。以至於翎心長大後獨自一人在歐洲各國遊歷時,依然對於大海難以忘懷。因由大海而翻湧在心底的思念,亦唯有大海的波流才能排遣。

詩三首:〈有馬〉、〈唐樓的竊聽術:走音集〉、〈高雄寫真〉

詩歌 | by 黎喜, 王兆基, 徐竟勛 | 2025-08-22

讀詩三首。黎喜傳來散文詩〈有馬〉,以馬的奔跑搭建出一個穿梭往返不同時空的舞台,然而奔跑本身既無答案又無得失,彷彿奔跑便只是為了奔跑無需多想;王兆基的〈唐樓的竊聽術:走音集〉,為記「第六屆齊人詩歌X藝術節」與其他藝術家交流藝術的當下,以自動書寫的方式寫下對不同藝術表演的想像;徐竟勛則傳來〈高雄寫真〉一詩,以一些高雄與香港相似的地名作為聯想的起點,在港的往事不由與在高雄漫遊的當下產生連繫,二者並置的同時亦淡淡地浮現出鄉愁的味道。

香港夢醒後,城市的萬家有情而無語:專訪詩人陳滅談《離亂經》

專訪 | by 陳諾霖 | 2025-08-20

「像是一場通靈,你透過這些詩,與我、與40年來的香港對話。」聽陳滅談香港,像在說起一位故人,他在新詩集《離亂經》中以不同形式結構的詩歌,試圖去捕捉香港的意志,讓這個離魂幻影成形。可陳滅卻說,並不是他作為詩人高高在上地去「寫」香港,而是傷心失語的香港在強烈呼喚着他,在茶餐廳、在超速的紅色小巴、在舊樓間,要借詩人的口,唱出無聲的哀歌。一場香港夢醒後,陳滅如何以詩求脫離亂?

【九仞展覽詩輯】把我重建成廢墟,廢墟中會有歷史的天使回首

詩歌 | by 呂穎彤, 鄧小樺 | 2025-08-20

嚮渡藝術空間(To Art House)「九仞」展覽,找來朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,以作品思考記憶在當下、過去與未來之間的交織與遞歸,從而回歸原點的辯證過程。繼盧真瑜與韓祺疇之後,呂穎彤與鄧小樺觀畢「九仞」展覽,亦分別傳來詩作,將觀後感化為餘溫裊裊的詩作。

韓國Z世代掀「Text Hip」熱潮! 閱讀成時尚生活風 單純跟風還是文藝復興?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-22

在數位時代,大眾的注意力紛紛轉向 Reels 這類短影片以尋求娛樂,閱讀似乎漸失魅力。不過,韓國近期興起一股由年輕世代引領,名為「Text Hip」的閱讀熱潮,視閱讀為一種展現個性與品味的時尚行為。去年韓國作家韓江榮獲諾貝爾文學獎後引發「韓江效應」,加上不少Kpop名星,如NJZ成員Minji在〈Bubble Gum〉MV中閱讀了美國經典小說《純真年代》、BTS隊長RM公開推薦德國-瑞士作家赫曼·赫塞(Hermann Hesse)及村上春樹一眾名家等的舉動,進一步推升韓國文學與人文類書籍的銷售與借閱量。

【藝發局選舉】進一步收窄選民資格 13人逐10席位 7範疇無競爭料自動當選 (附完整藝術範疇候選人名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-08-18

香港藝術發展局(藝發局)現屆27名委員的三年任期將於今年底屆滿,新一屆委員的提名期已於上週五結束。在由業界投票推選的10個藝術範疇席位中,共接獲13份候選人提名。根據藝發局於本月15日公布的候選人名單,其中七個範疇均只有一位候選人,預料將自動當選。此次選舉是自2004年以來,競爭程度最低的一屆選舉。本屆選出的十位藝術界別代表,將交予行政長官考慮委任為下一屆藝發局成員,任期自2026年1月1日起生效。

De Profundis

小說 | by 黎柏璣 | 2025-08-16

黎柏璣傳來小說,書寫一位飽受容貌焦慮煎熬的年長小說家與年輕俊美的時裝男模,展開了一段充滿張力與自卑的戀情。在一家象徵頂級品味的購物藝術館,小說家購買Serge Lutens香水「De Profundis」而被羞辱引爆了他內心積壓已久的慾望、嫉妒與不安。在階級勢利、尷尬發音失誤,以及嫉妒與犧牲的赤裸告白中,小說家為愛而卑微到扭曲。

空心水塔

散文 | by 李文靜 | 2025-08-09

李文靜傳來散文,書寫自己在中大就讀時的生活,以水塔為秘密基地,在夜深人靜之時將內心的秘密與之傾吐,規律的宿舍作息時間與夜行者的「我」形成鮮明對比,彷彿自己與大學生活有所割裂,唯有那指明方向的水塔是內心的唯一清幽處。

詩三首:〈爻〉、〈腳趾〉、〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉

詩歌 | by 潘國亨, 鄭偉謙, 梁偉浩 | 2025-08-09

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈爻〉,透過詩中出現的宗教、神話與自然意象的碰撞,書寫女性處女狀態到性覺醒,再延伸至超越肉體的靈性追求;鄭偉謙以〈腳趾〉悼念序言書室貓店長未未離世,以詩代言緬懷與牠的回憶,祝願未未在色彩斑斕的地方好好生活;梁偉浩的〈離開 / 海床 / 到達 / 到達〉,焦於「到達」與「離開」的辯證,營造出水下世界的隱喻,象徵情感的深潛與浮現。

盡頭

小說 | by 黎喜 | 2025-08-08

黎喜傳來短篇小說,書寫遙遠的未來,美國太空總署因一篇論文的出現,宣布因「物料」的關係令到人類無法在外太空生存,繼而煞停火星移民計畫。人類歷史只能逐漸邁向終結,世界各國只能默默接受,人們看似在日常生活中前行,但失去了真正前進之途,在龐然的宇宙之中茫然徒勞。

詩三首:〈茶記〉、〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉、〈去死吧,市場貓〉

詩歌 | by 言水, 王兆基, 劉梓煬 | 2025-08-01

讀詩三首。言水傳來〈茶記〉,以香港地道文化的茶餐廳隱喻人類在殖民、壓迫與存在危機下的掙扎;王兆基的〈退步書:致艾連·葉卡與吉克·葉卡〉借動漫《進擊的巨人》的葉卡兩兄弟,及劇中的軍事進步為意象,述說戰爭荒謔如何使世界退步;劉梓煬〈去死吧,市場貓〉詩作名致敬香港詩人陳滅的《市場,去死吧》,以貓諷刺消費文化的虛偽。

三島由紀夫誕辰百週年 日本舉雙展覽紀念 法文手稿首度曝光!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-31

今年是日本文豪三島由紀夫誕辰100週年。為慶祝三島由紀夫對文學以及藝術的貢獻,日本在三島由紀夫文學館與GYRE GALLERY舉行兩場展覽活動,分別為《珠玉の100選》和《永恆輪迴中的虛無:三島由紀夫誕辰100週年=昭和100週年》。前者精選了三島由紀夫的100件珍貴資料,後者則邀請八位藝術家以其遺作《豐饒之海》為靈感,重新詮釋小說中「虛無」與「再生」的主題。

表達空白

散文 | by 釅釅 | 2025-07-25

釅釅傳來散文。當網友告別時說「回去後我會寫信給你」,使「我」腦海突然浮現出「她」,繼而憶起「我」與她在上海的相遇。那時「我們」在冬日街頭漫步聊天,在城市喧囂與夜晚光景中彼此分享痛著苦與夢想。在許多過夜晚,她反復提及「隔岸觀火」這個詞語,然後「我們」一同看著夜色裏斑斕的光點遠去,虛浮虛浮,再見再見,看見的瞬間,它們就已在消逝中。此刻,「我」心裏重新閃爍起這個詞語,隔岸觀火。

【九仞展覽詩輯】每一座倖存的山,如何僥倖地認知自身

詩歌 | by 盧真瑜, 韓祺疇 | 2025-07-26

位於火炭工業區邊陲的嚮渡藝術空間(To Art House)以「九仞」作為開幕展覽,邀請了朱樂庭、何兆基、劉家俊及李寧四位藝術家,從地緣歷史切入,展開人工物及至數碼物與自然物的辯證。盧真瑜與韓祺疇在展覽中徜徉之後,以詩代語,書寫下那份餘韻悠長之觀。

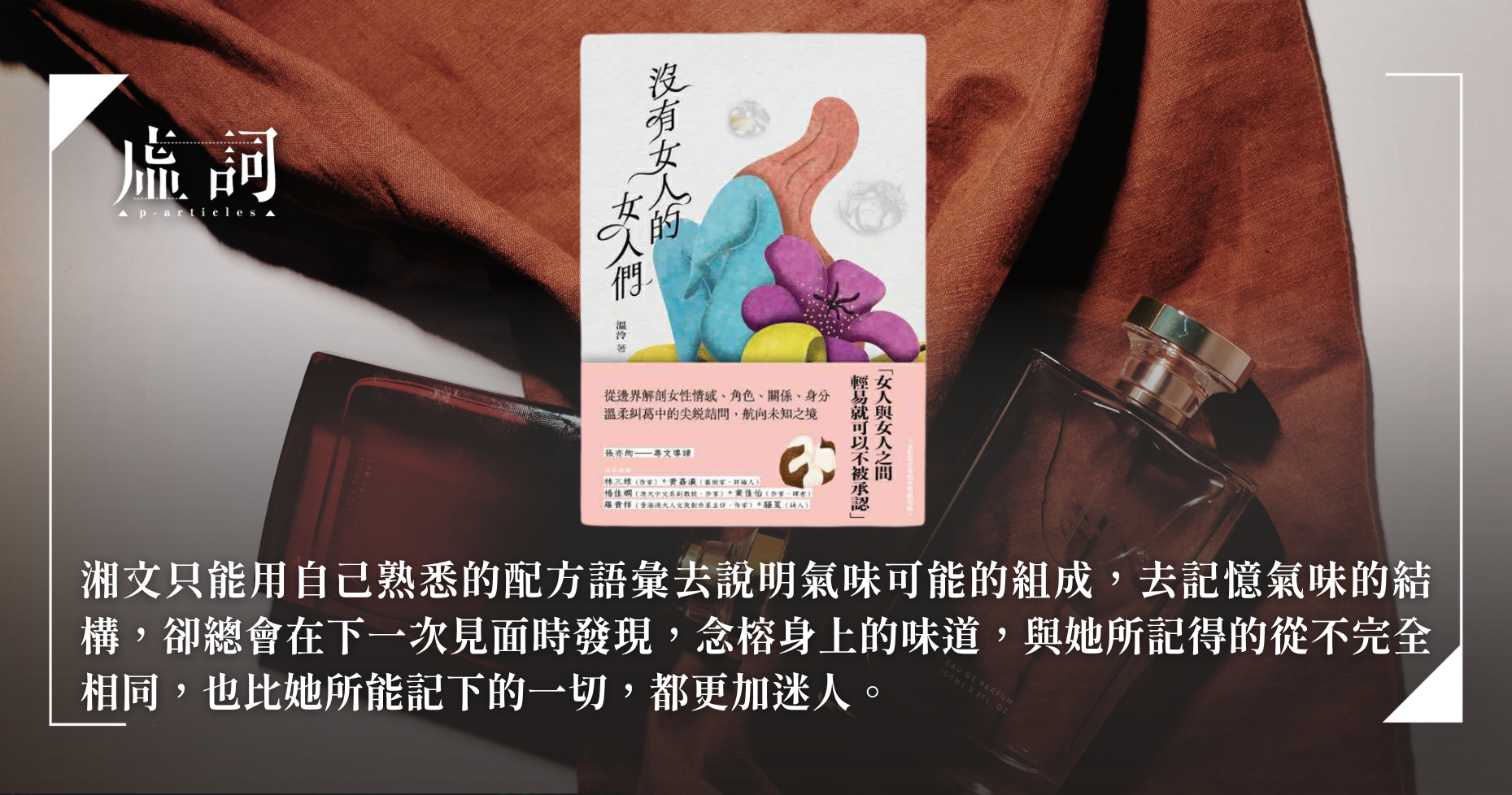

【新書】溫泠《沒有女人的女人們》摘錄——〈香水〉

小說 | by 溫泠 | 2025-07-25

溫泠新作《沒有女人的女人們》短篇小說集,試圖在文學場域中為女性和酷兒創造出空間,透過女性和酷兒在文本當中的主體性,重新檢視當代不同個體的實際處境。在〈香水〉一文中,書寫了調香師湘文與妻子向瑋在結婚週年之際,向瑋提出嘗試開放式關係,讓彼此尋求更多的自由與探索。湘文邂逅年輕的念榕,並被其獨特體香深深吸引,進而發展出親密聯繫,令她對自我慾望與婚姻承諾產生動搖。

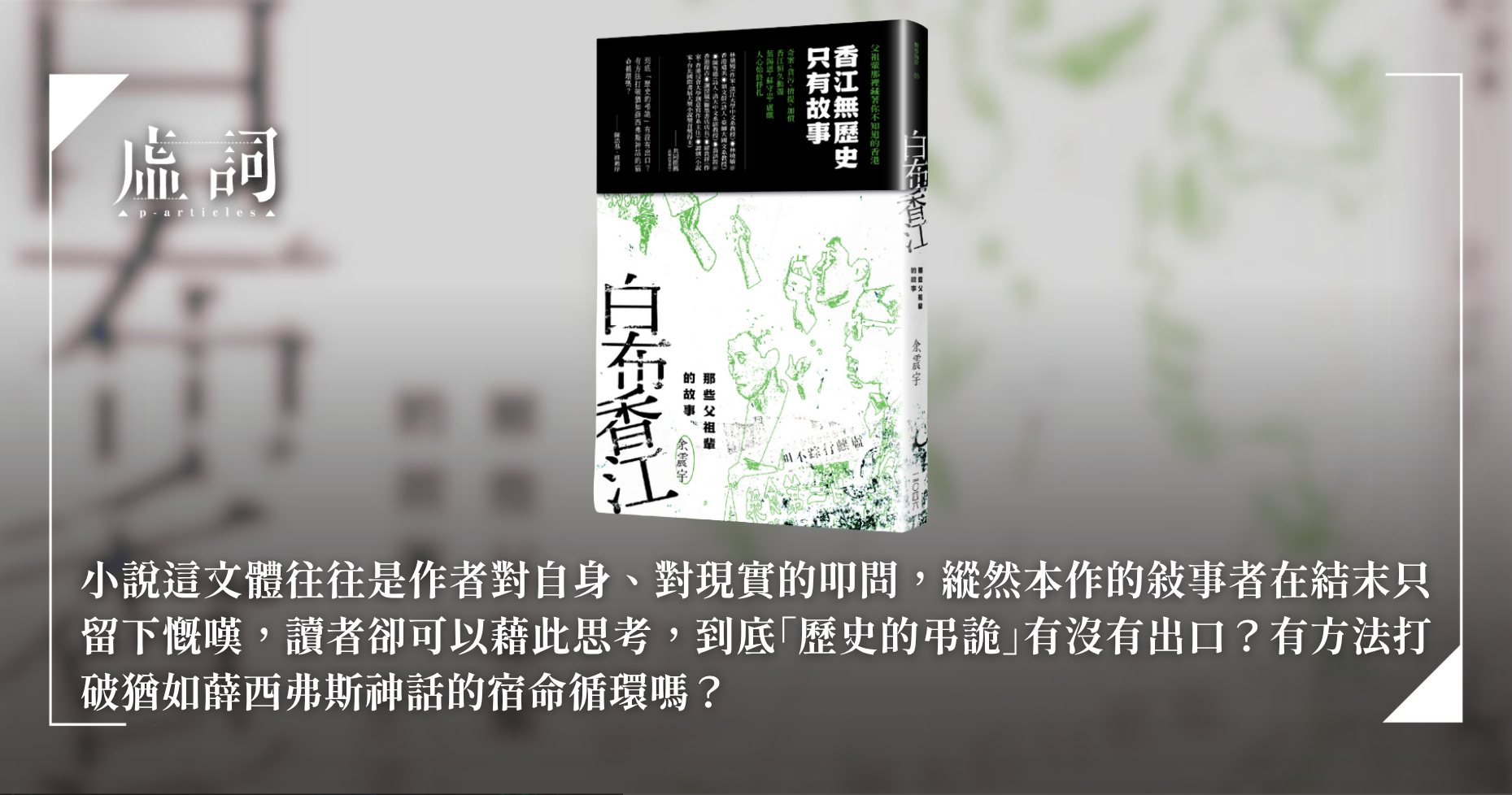

【新書】余震宇《白布香江——那些父祖輩的故事》陳浩基推薦序、後記

書序 | by 余震宇, 陳浩基 | 2025-07-24

「香港舊照片」版主余震宇首次推出小說《白布香江——那些父祖輩的故事》,以敘事者的爺爺視角和經歷,去看四十年代至六十年代的動盪香港。陳浩基在推薦序中認為《白》借平凡小人物的經歷,描繪社會百態,類似《阿甘正傳》般側寫時代變遷,透過小說提醒讀者直面過去的顛沛與篳路藍縷,以史為鑑反思當下。余震宇在後記指出,書中以「白」貫穿全文,既象徵遺物與人物,也是時代的象徵。他表示故事中的爺爺、爸爸,是一條虛構的故事線,並配以多位歷史人物及香港重要時刻,以營造虛實交錯的效果。

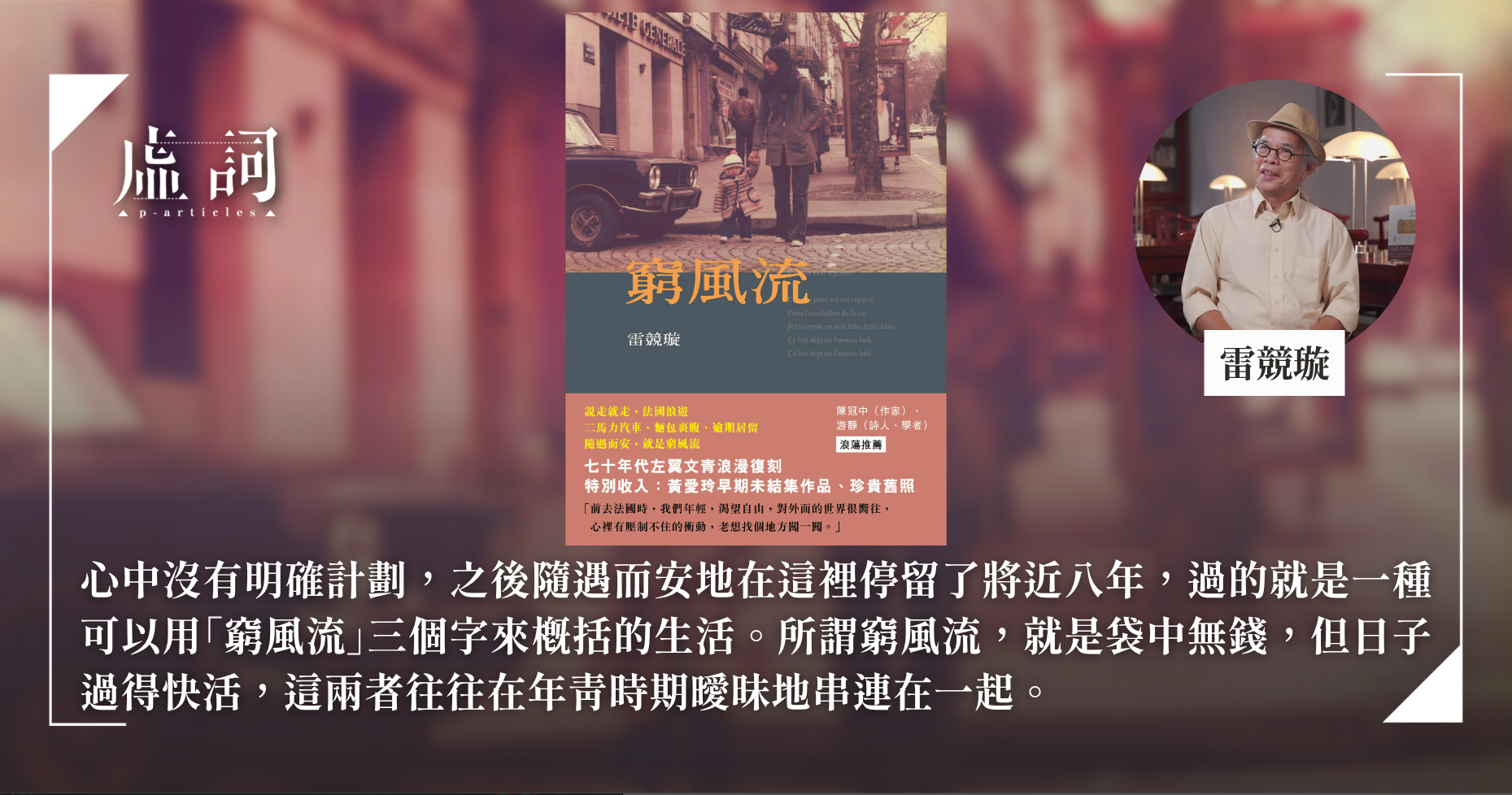

【新書】雷競璇《窮風流》前言、代序

書序 | by 雷競璇 | 2025-07-21

作家雷競璇《窮風流》復刻版重磅推出。這此再版雷競璇特意撰寫前言,表示是此收錄了亡妻影評人黃愛玲早期在法國時寫下的文字,或者和法國時的生活有關的未曾結集中文作品及珍貴舊照,雷競璇認為也許這些作品寫得沒有後來的成熟,卻有另有一種意義,反映出她的法國歲月。而在代序中,雷競璇書寫了他與家人及朋友在法國波爾多展開的旅程。兩戶窮留學生家庭,駕著簡陋的二馬力老爺車,以有限資源,體驗法國的度假文化,感受「窮風流」的樂天精神。

2025香港書展好書推介 無秩序編輯室疾風知勁草之選

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-30

七月是香港出版旺季,每年的重點好書多趁此時出籠,當然經濟不好,書業也艱難,「虛詞編輯部」今年特別精選以下書單,一方面紀念已故作家,另一方面希望重新發掘城市中歷久彌新的美好。不管你是到人流爆滿的香港書展,還是獨立出版社自辦「無處不閱讀」獨立出版書展,以及香港文學生活館在新蒲崗的搬遷散書祭,都可能出現選擇困難症。疾風知勁草,即使經歷何等亂流,閱讀依然能陪伴我們度過任何艱難時刻。

放榜的那些事

散文 | by 無鋒 | 2025-07-16

DSE今日放榜,剛放榜的無鋒傳來散文,回顧自己為DSE奮鬥的片段,將其比喻成追尋水中央的伊人,無盡付出卻換來遺憾的過程:犧牲睡眠、飲食,只為靠近理想,卻最終觸及秋水的冰涼。話雖如此,無鋒憶起中史老師教的司馬遷《報任安書》中的聖賢發憤之例,明白此刻並非人生終點,反倒是創作與重生的開端,從失望中反思自我、設定新目標,這才是超越99.9%同儕的真諦。

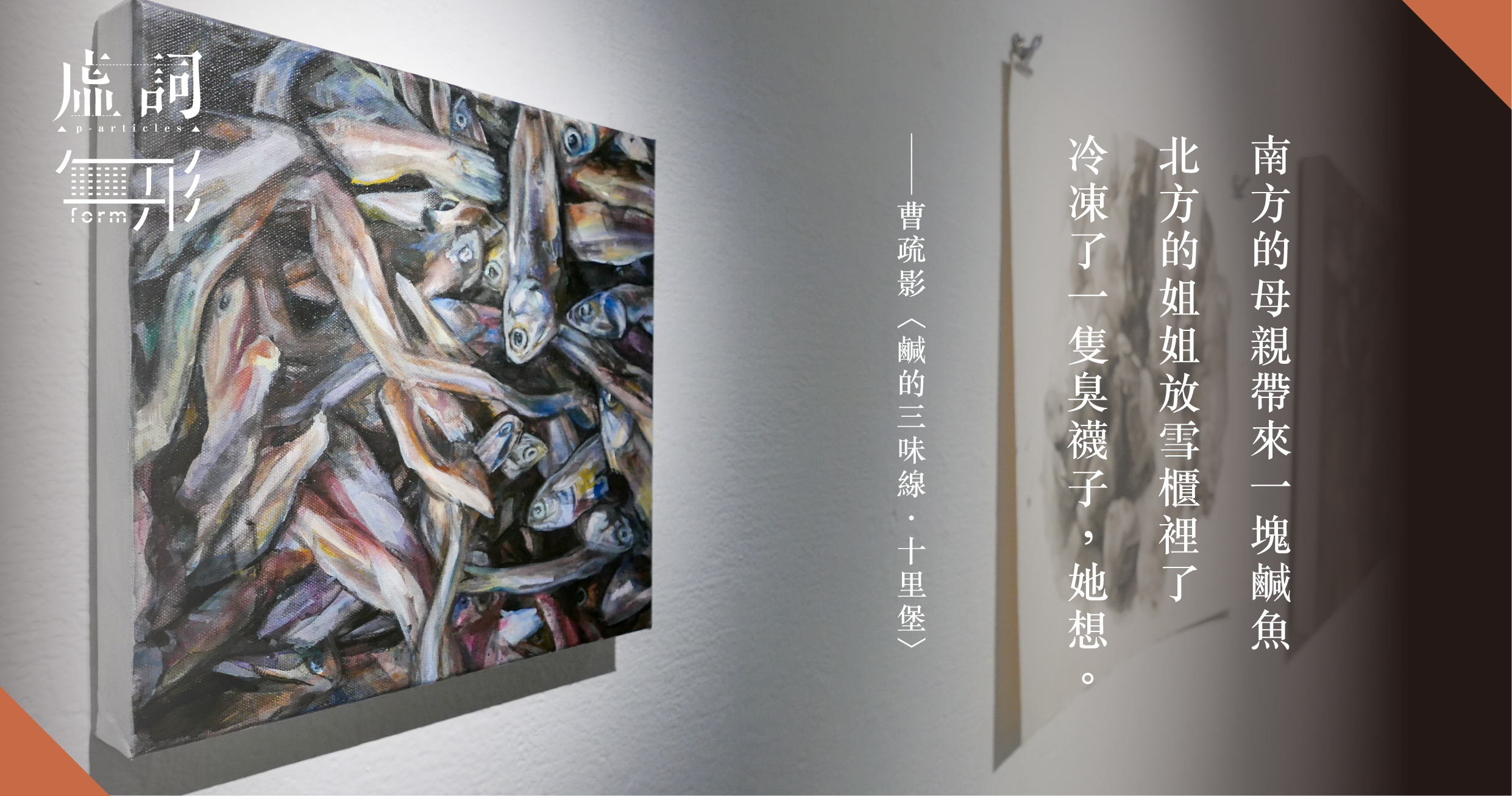

「詩同讀·風格」 海自暗光中顯現,幽禁於琥珀中的顏面 ——讀曹疏影〈fragile〉、〈淡金路〉

其他 | by 畢如意, 季展伊, 張雅婷, 現三, 不與易, 謝曉陽, 李曼旎, 歐陽咻, 嘻嘻, 意寒 | 2025-07-20

香港詩人曹疏影今年年初出版《石榴海難》詩集,畢如意與祝梨選取了集內〈fragile〉和〈淡金路〉兩首詩作,並邀請了香港詩人、旅居台灣的詩人和大陸的幾位詩人共讀。季展伊、張雅婷、現三、不與易聚焦於〈fragile〉一詩。季展伊從語言質地與意象迴環入手,探討新天使的逃逸傾向與自我裂變;張雅婷強調珍珠的轉喻美學,重複結構中脆弱態度的轉變;現三以蚌殼隱喻詩歌的開合,捕捉甜美與危險的交織;不與易則層析脆弱的五種狀態,語言延宕如珍珠餘韻。謝曉陽、李曼旎、歐陽咻、嘻嘻、意寒則集中詩作〈淡金路〉。謝曉陽結合實地體驗,描繪從喧囂到靜謐的轉渡,強調破碎信仰中的微光;李曼旎視之為逃逸之詩,探討集體經驗的逸出與自我見證;歐陽咻借奧登與勃魯蓋爾畫作,分析依卡洛斯在親密語境的存續;嘻嘻融入個人遊歷與歷史碎片,連結海上花瓣般的台灣意象;意寒則辨識三條線索,突出詩人重建希望的能力。

【新書】張歷君《文學的外邊》後記——〈香港作為方法〉

書序 | by 張歷君 | 2025-07-16

香港中文大學中國語言及文學系張歷君教授推出新書《文學的外邊》,匯集他2002至2023年間的精彩文學評論,跨越香港文學、二十世紀華文文學與世界文學三大領域。在後記中,張教授回溯其核心理論「香港作為方法」源自陳冠中與李歐梵,及後在2016年香港文學節任講評人後,開始認真思考和探究「香港作為方法」理論;2019年,為紀念五四運動百年並致敬李歐梵,他在中大舉辦講座,聚焦曹聚仁與李歐梵在冷戰時期香港開拓的魯迅「內面」解讀,揭示香港作為文學思想交匯地的獨特角色;2020年在台灣訪學時,他意外發現湯淺泰雄《身體論》譯本,深入和辻哲郎「人間」與「間柄」概念的思索,為「香港作為方法」注入新的理論深度。

2025書展活動推薦 獨立出版另起爐灶

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-16

第三十五屆香港書展將於周三(7月16日)在灣仔會展開幕,每年都是香港出版界的盛事,大量香港、大陸、台灣讀者都可能趁此機會購書、參與活動。但今年,中小型出版社較去年更難覓蹤跡,不但部分獨立出版商被拒參展,而幾家文學出版社如香港文學生活館、水煮魚文化出版、大頭菜文藝月刊等也不到書展擺攤。考慮讀者福祉,本文將羅列今年書展的重點文化活動,以及書展外的書商展銷及展覽,希望讀者主動出擊,成就我城更豐盛的文化圖景。

【新書】溫泠《沒有女人的女人們》自序——〈理解的門〉

書序 | by 溫泠 | 2025-07-24

作家溫泠近日出版新作《沒有女人的女人們》短篇小說集。在自序中,溫泠表示村上春樹的《沒有女人的男人們》中,女性往往淪為象徵性符碼,缺乏真正理解與對話,而海明威的同名小說雖甚少有女性角色,但相較之下則賦予女性更多主體性。因此,溫泠試圖藉小說與《沒有女人的男人們》進行對話,透過書中角色在社會環境中掙扎、抉擇,展現對「沒有」的不同詮釋——從失去、背叛到自我質疑與認同。每篇故事皆是一扇門,邀請讀者拋開預設立場,以純粹的好奇迎接未知,進而理解他人。

離開拉斯維加斯

散文 | by ⿆卓穎 | 2025-07-12

⿆卓穎傳來散文,書寫自己過著刻板而漫長的工作日常,在中環上班的她更自覺處身於⽔族館,裹面的⼈在四通八達的⾏⼈天橋和偌⼤空間流來游去,卻始終游不到出去,令⿆卓穎回想起電影《離開拉斯維加斯》,Nicolas Cage 飾演⼀個酗酒的男⼈,溜進沒有時鐘的賭場,不分晝夜地沉淪在酒精之中。⿆卓穎認為這種墮落讓⼈不敢直視,但沒有表徵的⼼癮更為可怕,眼前的所有⼈以及自己,均對按部就班的⽣活上癮,眷戀⼀種病態的認同感和安全感。

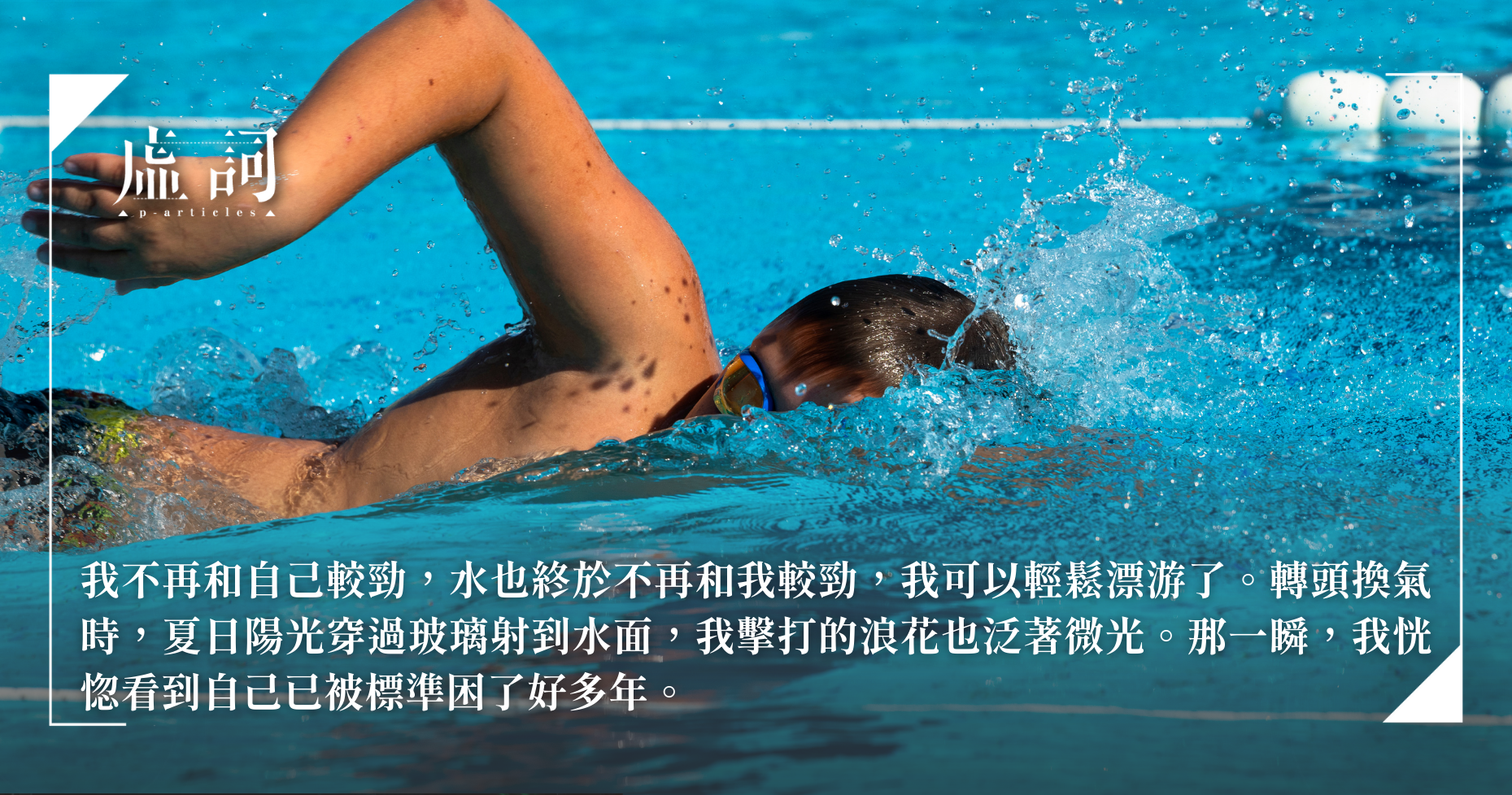

慢慢游

散文 | by 小煬 | 2025-07-11

小煬傳來散文,指自己總怕落在別人身後,更怕被時間扔下。不論中學、大學、讀博士還是工作,都奪力追趕社會的期待,只為離「上岸」更近一步。直至有次游泳時,身旁的教練建議他游得慢點,小煬放棄把動作做標準的執念後,反而游得更自在。那一刻,小煬頓悟自己被主流打造的生活圖景吸引和捆綁多年。

中大圖書館舉辦「小思小物珍藏展」 從戲票到零食微縮模型 展現香港故事

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-09

香港中文大學圖書館與香港文學研究中心聯合主辦「遊於藝──盧瑋鑾教授(小思)小物珍藏展」。此次展覽以小思的個人珍藏為核心,透過她自幼年起便開始收藏的各種物品,讓觀眾得以窺見她涉獵多種興趣、對各式小物件充滿好奇的另一面。又,希望藉此讓觀眾感受與想像物與人的聯繫,回到小思溫暖有情的散文世界,以至於盧瑋鑾教授見微知著,上下求索的態度。

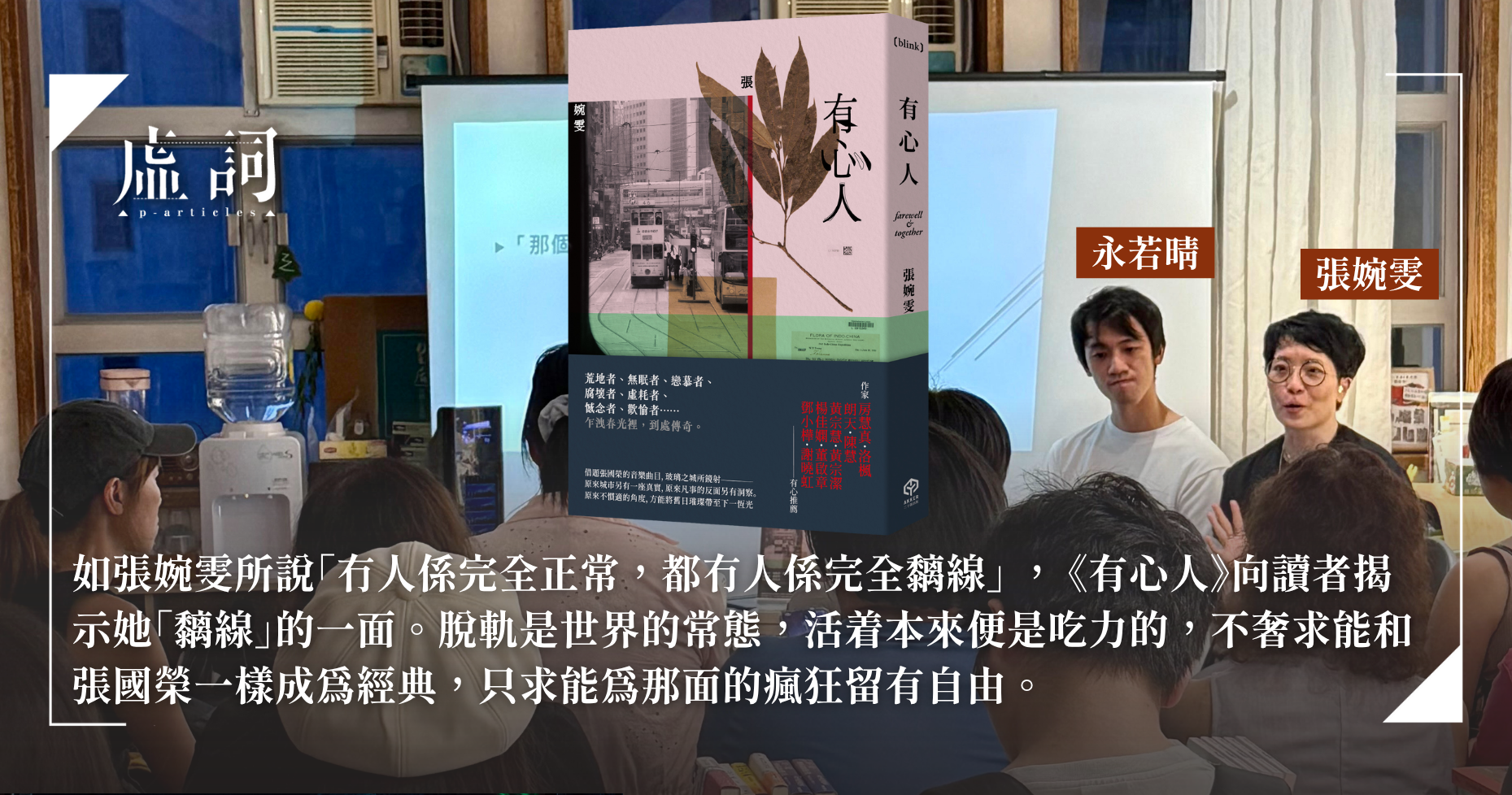

透過小說裂縫,看到美好世界的 B-Side ——張婉雯《有心人》新書分享會 feat. 陳慧

報導 | by 黃潤宇 | 2025-07-08

香港作家張婉雯早前出版了《有心人》一書,張婉雯在宣傳新書,並與小說家陳慧對談。陳慧指出,《有心人》書寫極具真實感,能展現小人物的困局,並透過裂縫透出光線。她亦觀察到《有心人》一個特別之處,就在於將人物按在困局中,找不到出口。張婉雯坦言自己找不到出口,不過她亦盡量在作品裡,讓更為殘酷的現實結局延遲到來。張婉雯以張國榮為創作軸線,不僅致敬這位香港黃金時代的偶像,更探索繁華背後被忽略的壓抑與代價。從2013年的〈無需要太多〉到2024年的〈灰飛煙滅〉,她用文字記錄香港十年劇變,展現文學在動盪中的救贖力量。

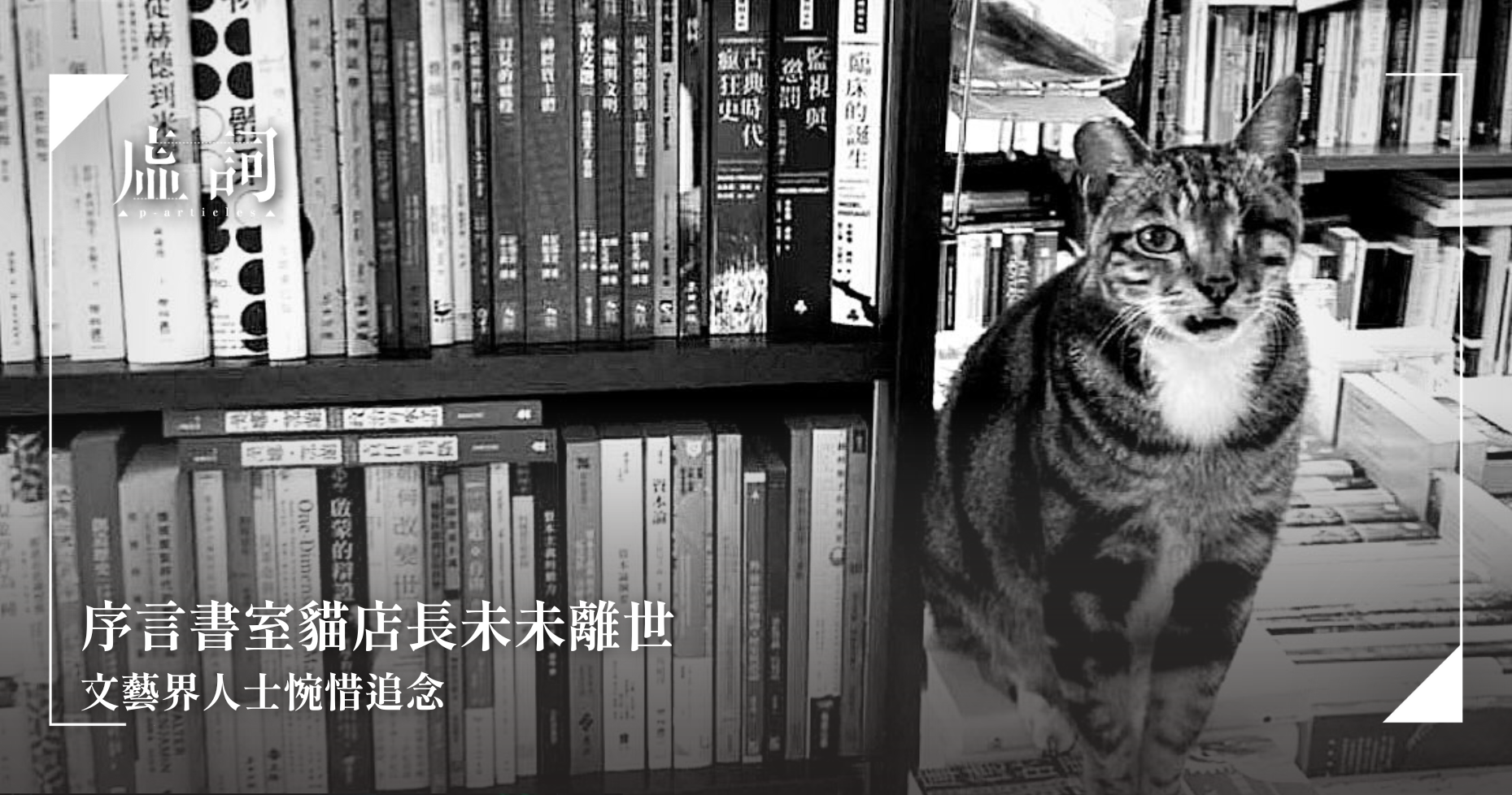

序言書室貓店長未未離世 文藝界人士惋惜追念

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-06

香港獨立書店序言書室於7月1日在社交媒體表示,貓店主未未離世。消息傳出後引來文藝界人士紛紛發文悼念,當中有洛楓、彭礪青、李顥謙、雷暐樂、麥秋,讓我們一同懷念這位閱讀無數書籍、默默守護序言書室的店主,為牠致上深切的哀悼。

執拾遺傳症

小說 | by 彭慧瑜 | 2025-07-07

彭慧瑜傳來小說,講述母親在整理女兒凌亂房間時,憶起童年與母親及姊姊的經歷。母親小時候生活在狹小空間,嚴厲的母親要求丟棄非必需品,甚至扔掉姊姊的日記,導致姊姊消失。多年後,母親在清理女兒的衣櫃、床鋪和桌面時,見到女兒對物品的執著,擔心她重蹈姊姊覆轍,便丟棄了女兒的物品,發現自己的心態和行為重疊了當年母親的影子。

悶

散文 | by 俞宙 | 2025-07-04

俞宙傳來散文,他總是提醒自己別買太多人偶,要不然之後搬家真的很麻煩,但總是一而再再三地敗下陣來。他認為躺在盒子裡的人偶是最完美的,四肢以鐵絲細細綁縛,規矩地固定在瓦楞紙盒裡;頭髮壓得服服帖帖,盒子一側塑封著精緻的衣服和飾件。把娃娃取出來,就像解救一個被封印的沉睡精靈。替人偶梳妝打扮是一樁很神聖的儀式,也是俞宙生活中少數能掌握的安定。

戰火身亡女烏作家奪歐威爾獎!六成手稿狀態出版 女性視角記錄俄入侵暴行

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-03

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續三年,戰爭仍在繼續,奪去了無數百姓的性命,其中包括超過200位烏克蘭作家。烏克蘭女作家Victoria Amelina因炮火波及而不幸逝世。6月25日,她憑藉只有六成手稿就出版的著作《Looking at Women Looking at War》,成功獲頒奧威爾政治寫作獎(Orwell Prize for Political Writing),以表彰她的文學成就及《Looking》中探討俄羅斯入侵烏克蘭期間戰爭罪行研究工作。

〈黛玉笑了〉:捻花而笑的林黛玉

其他 | by 余永曇 | 2025-07-03

余永曇傳來〈黛玉笑了〉詞評,詞人周耀輝將《紅樓夢》中林黛玉那多愁善感、葬花哀悼的傳統形象,重新塑造為捻花微笑、豁達開竅的現代女性。〈黛〉中的黛玉從感嘆命運無常,轉而以微笑面對離合,展現「敢愛敢分」的現代愛情觀。由「葬花」的細膩哀愁,到「捻花」的瀟灑釋懷,映射出當代情感哲學。

「黐線」是否才是城市的常態?——張婉雯X永若晴《有心人》新書分享會

報導 | by 朱樂兒 | 2025-07-02

作家張婉雯出版《有心人》一書,她與作家永若晴在新書分享會上對談。張婉雯分享她取材並未刻意設計,大多源自於生活片段的聯想,可以是一個鬼故,亦能是一段陌生人的對話,如〈怪我過份美麗〉中以屋邨鬼故、屋邨缺乏私隱的特點及小孩視角創作而成。永若晴指出書中角色大多與社會邊緣族群有關,卻無任何的標籤字眼,張婉雯解釋每個人都是獨立而複雜的個體,「冇人係完全正常,都冇人係完全黐線」,過多的預設判斷只會削弱其特質,也限制讀者的想像空間。與過往以男性敍事為主的作品不同,《有心人》轉向女性視角為主軸,張婉雯坦言這些角色滿載她的影子,寫作成為她疏理情感、直面真我的途徑。相較於較主流、帶知識分子氣質的《微塵記》,《有心人》更顯小眾與「黐線」,宛如專輯中的B-Side,展現出張婉雯狂放不羈的一面。

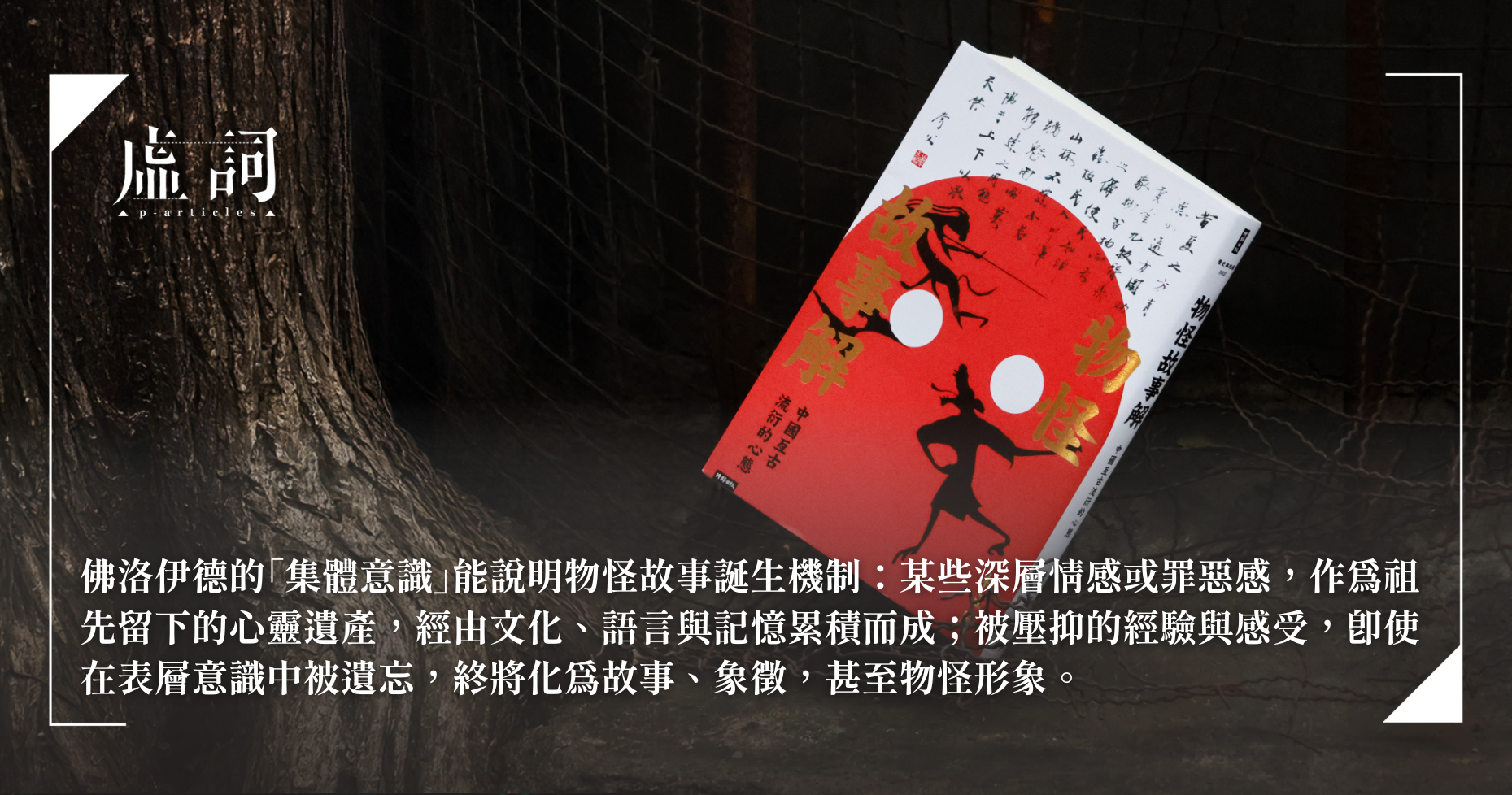

「怪異」背後的意義:讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》

書評 | by 邱常婷 | 2025-07-01

邱常婷讀杜正勝《物怪故事解:中國亙古流衍的心態》,指出物怪是「非常」的存在,源於人類對未知的恐懼與想像,根植於集體無意識或文化積澱的「常」被打破。這些看似怪誕的故事,實則承載著深層的文化密碼、社會慾望與歷史脈絡,是古人理解世界、傳遞知識的方法,甚至成為上位者政治操控的媒介。

一天

小說 | by Rudee | 2025-06-30

Rudee傳來小說,書寫「我」從早上醒來時,酸痛漫延至四肢,身下隱隱作痛,其撕裂的感覺令「我」低吟幾聲。當房外忽然傳來「啪咯」一聲,他終於離去,「我」便睜眼坐起,準備上學。踏進課室後,同學們談笑著畢業禮的期待。他們眼中閃爍著陌生的光,而「我」則顯得格格不入。

詩三首:〈石身〉、〈春天〉、〈無題〉

詩歌 | by 王兆基, 黎喜, 潘國亨 | 2025-06-28

讀詩三首。王兆基傳來〈石身〉書寫對逝去親人的思念,反思生命無常,以碑石、紙花等尋找慰藉與存在的延續;黎喜的〈春天〉描繪了兩人試圖逃離現實的經歷,表達對社會規範的抗拒,在想像中尋找自我實現的可能性;潘國亨〈無題〉詩作暗示記憶的抹去與書寫的徒勞,呈現出生命無常及自我存在的深刻叩問。

唐格朗(Tangerang)女子

小說 | by 悇愉 | 2025-06-28

悇愉傳來小說,講述一個居住在印尼唐格朗一家四口的家庭在疫情後的生活與情感故事。在風暴來臨前夕,家中支柱的嵐姨忙著加固窗戶、準備家務。Ida經營維修鋪,生意因疫情蕭條,情緒低落;Michael忙於工作,Valencia則與家人關係微妙。嵐姨帶Valencia認識麗娜一家,看看Valencia與麗娜的兒子阿靜能否促成一段姻緣,卻換來尷尬與隔閡。

「香江四大才子」之一、文化人蔡瀾逝世 享年83歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-27

「香江四大才子」之一、文化人、作家、書法家蔡瀾,於2025年6月25日逝世,享年83歲。蔡瀾的親友在社交平台宣布,蔡瀾於周三(25日)在親友陪同下,於香港養和醫院安詳離世。蔡瀾與金庸、黃霑、倪匡並列為香港四大才子,橫跨電影、飲食、文化等多個領域,對香港的文化發展影響深遠。

給我的同志朋友:香港同志遊行回憶錄

其他 | by Cléo | 2025-06-27

適逢同志驕傲月,Cléo傳來文章記錄著前些年裡在香港同志遊行上的所見所感。Cléo憶述由維園出發的藍色氣球,到中環終點的彩虹旗奔跑,那些斑斕的影像如標本般珍貴。遊行期間,從老嫲嫲的輪椅身影到小孩的純真飛吻,都使Cléo感受到群體受到支持的力量。Cléo希望藉此當作回憶錄的同時,亦寄語同志朋友:「即使在看似絕望的黑夜裡,也請不要忘記曾經見過的、沐浴過的陽光。」

中國網絡文學年增200萬部 容不下BL題材 逾50位海棠作家被捕

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-26

中國作家協會於2024年6月17日發布的《2024中國網絡文學藍皮書》顯示,截至2024年底,網絡文學作品總量已超過3,300萬部,較前一年新增200萬部。然而,隨著網絡文學的規模與影響力不斷提升,相關平台的内容審查也日益嚴格。近期一批在台灣「海棠文學城」發表BL小說的作家因而被捕,引起公眾質疑警方執法是否構成「遠洋捕撈式執法」及量刑過重,影響中國網絡文學的發展。

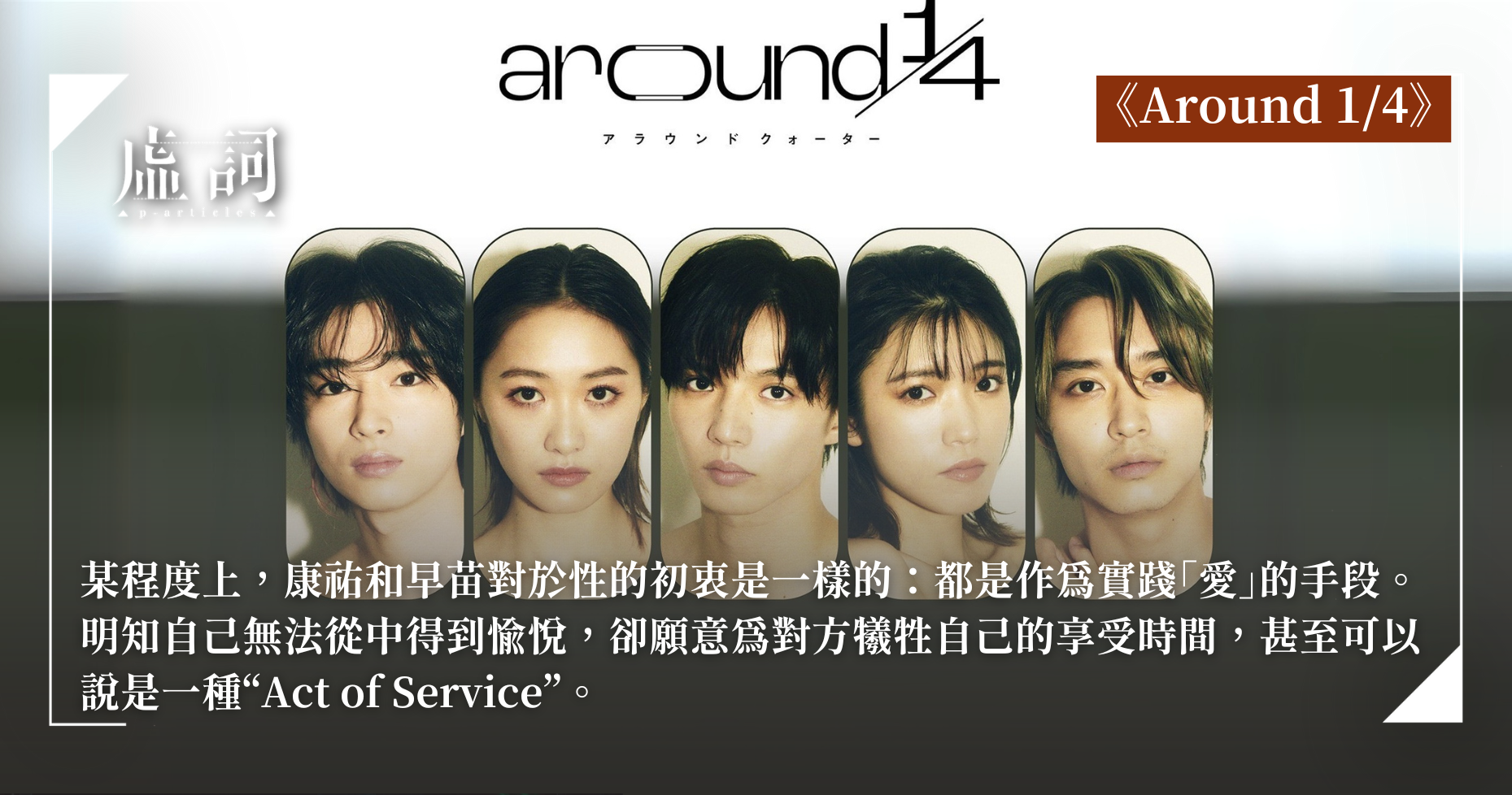

愛慾分裂的青年戀人群像——小眾日劇《Around 1/4》

劇評 | by 任弘毅 | 2025-06-26

任弘毅傳來《Around 1/4》劇評,指劇中聚焦五位25歲左右青年在人生四分之一階段的情感掙扎。當中他們的人生命題同樣也是關於愛、性、情,共同面對普遍出現在現代論述中的「靈肉分裂」,或「性愛分離」,如早苗深愛男友卻對性感到疲憊,康祐在性中無感卻渴望心靈相通。然而,即使「靈肉分裂」,「性愛分離」也好,愛情的幸福並非全源於肉體滿足,而是心意的契合,正如康祐與早苗兩人以愛的意志超越慾望。

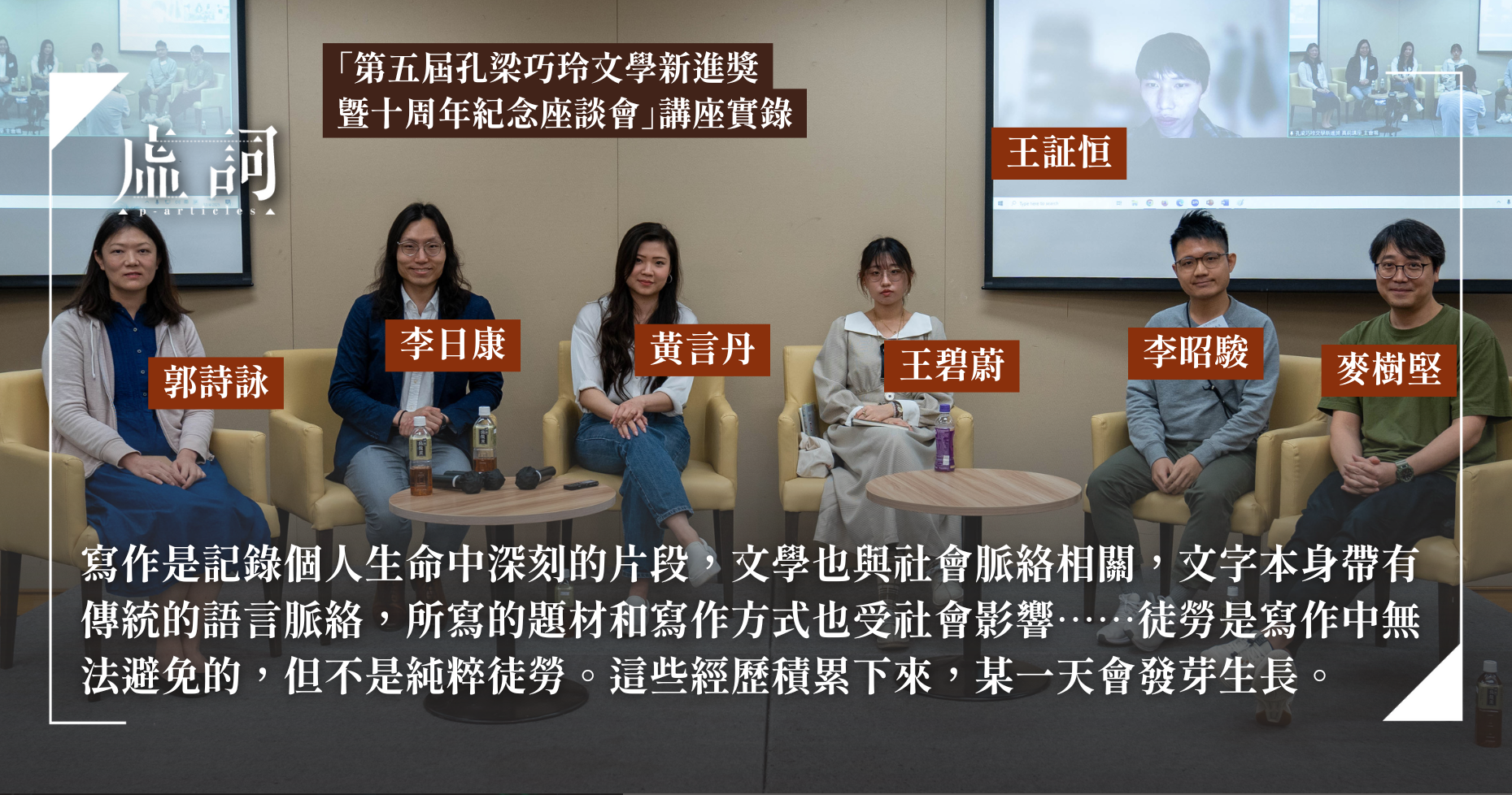

我所看見的未來—— 「第五屆孔梁巧玲文學新進獎暨十周年紀念座談會」講座實錄

報導 | by 廖穎欣 | 2025-06-25

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」適逢今屆為十周年,大會特以舉辦「我們所看見的未來」賽前紀念座談會,邀請歷屆得獎者,包括李昭駿、王証恒、王碧蔚、黃言丹,以及三位特邀嘉賓麥樹堅、李日康博士以及郭詩詠博士。會上得獎者大談寫作歷程展開,探索新時代下個人風格的追尋、環境變遷對創作的影響,以及文學的意義。作家分享了語言與空間的交互作用,如王碧蔚在日本尋找漢語鄉愁、王証恒在蘇格蘭書寫異鄉經驗。座談會亦觸及AI時代寫作的未來,與會者認為文學的核心在於人類的情感與生命痕跡,難以被科技取代。

科幻小說

散文 | by 無鋒 | 2025-06-20

無峰傳來散文,書寫一個單性生殖的文明中,小棕人帶著好奇與渴望,嚮往加入外太空探索的熱潮。然而,母親分享 「纖維人」 的故事希望打消小棕人參與外太空探索。「纖維人」作息規律,且十分崇拜一個會發光的矩形物體。有的纖維人隨意浪費資源,有的則相聚嚴肅討論節省資源來拯救他們的星球,他們的一舉一動都相當神秘詭異。

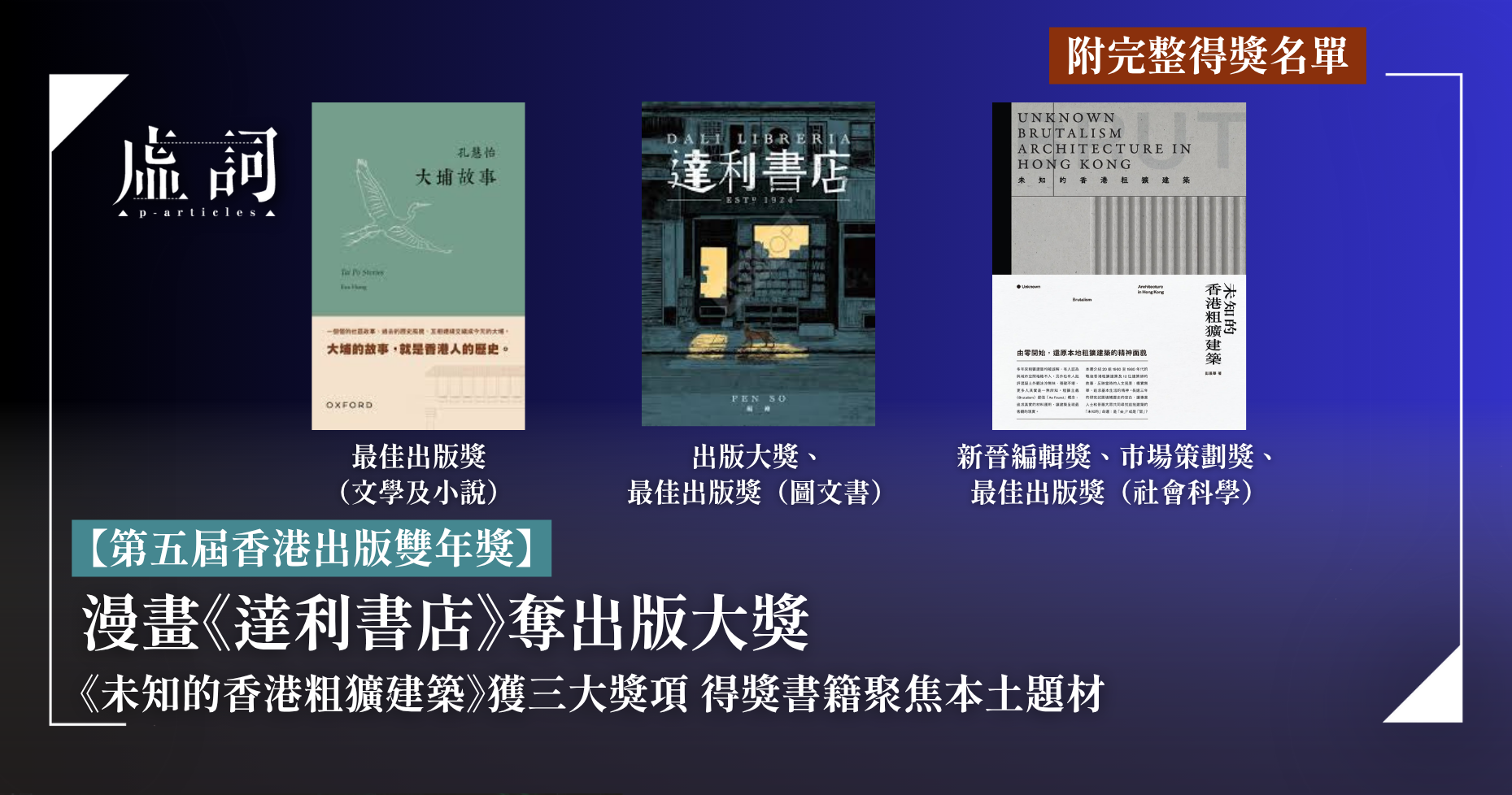

【第五屆香港出版雙年獎】漫畫《達利書店》奪出版大獎 《未知的香港粗獷建築》獲三大獎項 得獎書籍聚焦本土題材(附完整得獎名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-19

第五屆「香港出版雙年獎」,於13日公布得獎名單。今屆雙年獎的得獎書籍著重於書籍包裝及設計,其中大多為藝術類書作,而且大多聚焦本土文化的題材。榮獲「出版大獎」及「最佳出版獎」(圖文書)為《達利書店》,為首本圖文書奪「出版大獎」。而《未知的香港粗獷建築》則由三聯書店(香港)出版,榮獲「新晉編輯獎」、「市場策劃獎」及「最佳出版獎」(社會科學)。今屆「最佳出版獎」(文學及小說)則由孔彗怡的著作《大埔故事》奪得。

回憶的內在意識

散文 | by 黎喜 | 2025-06-18

黎喜傳來散文,認為「現象學」是傷心哲學,為解構回憶的存續。他指出回憶是無可避免,記憶即便被過去埋藏,還是會被現在觸發,但經歷都引發不一樣的體會。忘卻過去或許是解脫回憶的出路,但正如過去無法抹滅,回憶亦難以忘記。而回憶的誕生來源於人對事物產生認知,命名即是認知的開端,從而留下逝去而又無法擺脫的回憶。

【畢業詩輯】願你日後像深夜中的水獺,獨自蹚過黑暗的這趟渾水

詩歌 | by 王兆基, 譚嘉琪 | 2025-06-18

六月的青春如烈陽般躍動,學生與同窗嬉鬧的日常如歌,老師傾心傳授的點滴如雨,皆因畢業而悄然落幕。這一刻,標誌著無憂歲月的終章。王兆基與譚嘉琪以詩為聲,執筆寄情,祝願每一位畢業生在冷峻無情的世途上,仍能緊握希望之光,勇敢追逐心中的理想。

從星盤讀張秀亞.天蠍座》比夜色更黑的湖邊,那片漫雪蘆花:月交點的追尋

其他 | by 曾彥晏 | 2025-06-16

臺灣作家張秀亞,生於1919年11月8日中國河北滄縣。她的太陽星座為天蠍,與落在金牛的旺勢月亮,日月形成度數緊密的對分相,更出生於出現月蝕現象的滿月時刻。太陽落於天蠍座意味著在追尋人生重要目標途中,多會遇見關於深邃情感的試煉、底層欲望的轉化考驗,這得以在張秀亞前期作品中的角色得以窺見。張秀亞的創作能力,源自母親在心靈上的陪伴,母親說讀故事、鼓勵她編織想像力,呼應著星盤中的月亮金牛。

頭痛和肉慾

小說 | by 黎柏璣 | 2025-06-15

黎柏璣傳來小說,講述里昂在咖啡館意外重逢多年未見的好友方索。兩人從咖啡店聊到酒吧,在靈魂樂與酒精催化下,他們從表觀遺傳學談到包法利夫人,從生命的有限性討論到激情與道德的界線。里昂坦承自己曾暗中調查方索的工作,並分享了一個關於方索的奇異夢境。隨著酒精的催化,兩個中年男子開始彼此探索內心深處的慾望。

詩三首:〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉、〈繡球花節〉、〈人偶〉

詩歌 | by 飲江, 鄭偉謙, 徐竟勛 | 2025-06-13

讀詩三首。飲江傳來〈故事離真實有多遠之明日之後特過特朗普〉,透過模仿AI的風格撰詩送給崑南,以輕鬆幽默的語調,又用諧音和雙關語諷刺政治,呈現歷史與未來的碰撞,在混亂中尋求和解的可能;鄭偉謙的〈繡球花節〉指出當公眾觀賞繡球花的美麗時,卻忽視了周遭工人的生存狀況,質問社會的冷漠與不公;徐竟勛以〈人偶〉一詩描繪人偶的沉默與無力,與畫家的創造形成對比,探討生命的無常與藝術價值的關係。

馬

小說 | by 李言 | 2025-06-13

李言傳來小說,書寫「我」在台北一家刺青店時,回溯父親酗酒如何撕裂家庭,以及自己成年後與酒精糾纏的掙扎。從童年對父親酒瓶的恐懼,到成年後因孤獨而沉溺酒精,繼而明白了當年父親為何依賴酒精,以及喝了酒後那冷靜的,疲憊的眼神,那是一匹不再能跑的老馬的眼。

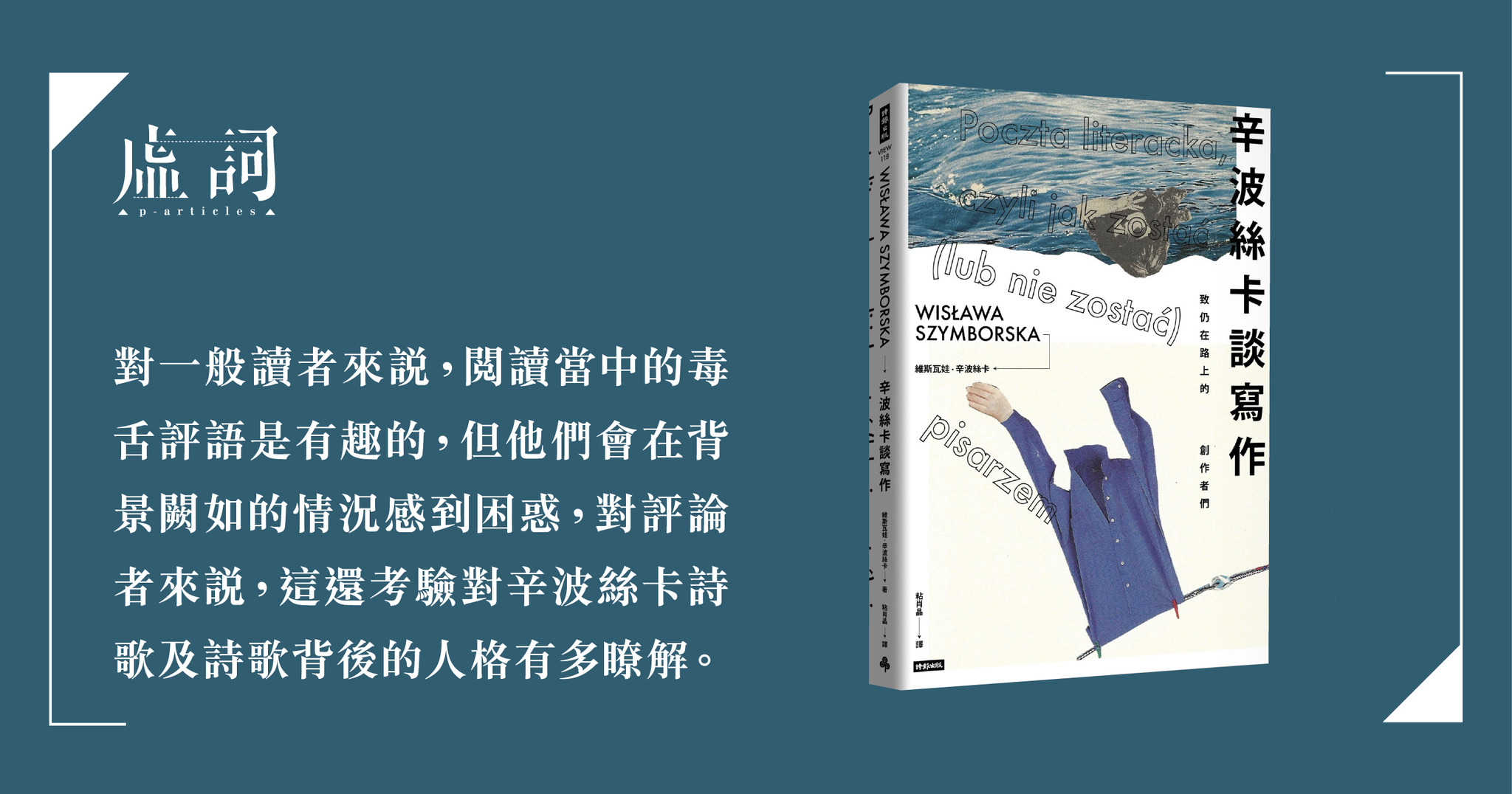

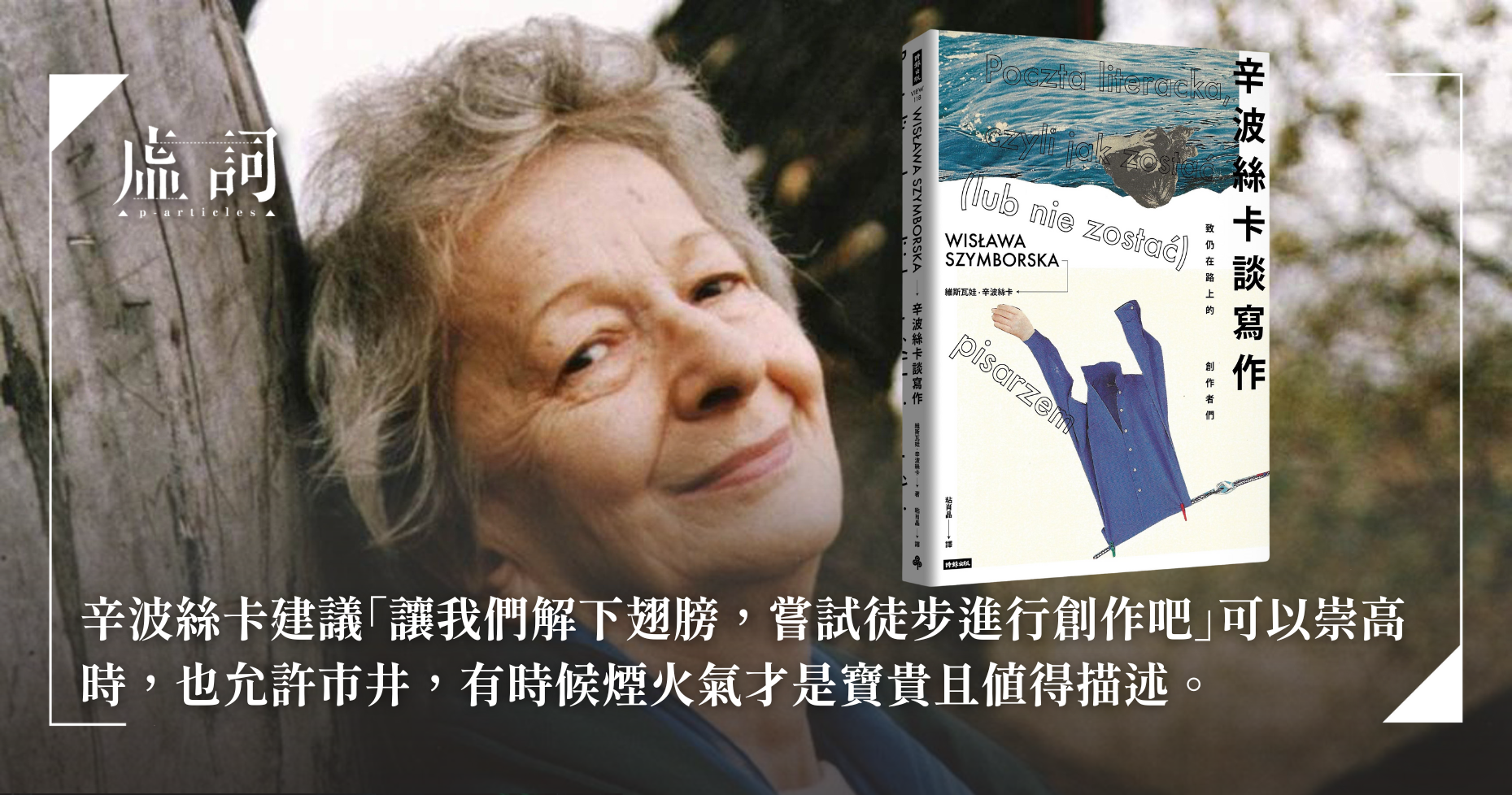

惡毒、真實、密教:關於辛波絲卡與文學通訊

書評 | by 雨曦 | 2025-06-11

雨曦讀畢《辛波絲卡談寫作》,指出辛波絲卡在這本書以幽默犀利的筆鋒,戳破創作者的自我陶醉與抄襲迷霧,並以「脆弱的植物」或「餐廳菜單」等生動比喻,回應年輕作者的迷惘。從《辛》中可看到辛波絲卡對文學本質的深刻洞察,用幽默與智慧解構創作困境,強調天賦與耐心並重,並鼓勵創作者以謙遜和自我批判的態度,擁抱生活的真實面貌,創作出有血有肉的作品。

自白書

小說 | by 何解 | 2025-06-13

何解傳來小說。「我」於新年第一個月的第一個星期一,因酒後失足從樓梯墮下, 成為十年罕見的「意外死亡案例」。在這個「死亡需預約」社會,申請死亡的表格遠比資助申請的表格複雜得多,比安置房屋計劃更難選中。尤記得當初推行相關草案時,「預測死亡,便利人人」的口號深得民心,但實際便利了什麼人不得而知,或許確是為社會帶來了好處吧,畢竟不再有千奇百怪的自殺案例。

我們都是信徒

小說 | by 勞國安 | 2025-06-06

勞國安傳來小說,以「信念」為主題,講述羅拉從唱片店失業後,轉職至投注站,繼而認識了黃伯。每個星期六黃伯都在同一時間現身投注站,風雨不改,每次花十元買六合彩,數十年來只堅持買同樣六合彩號碼,深信這組取自他與妻子生日組成的數字,終會為他帶來好運,贏得六合彩頭獎。

葉靈鳳120歲!上海舉辦紀念大展 珍藏藏書票曝光 葉中敏:誠意十足

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-04

今年是葉靈鳳誕辰120周年暨逝世50周年,葉靈鳳回到上海!上海市作家協會聯合巴金故居及巴金圖書館共同舉辦「回歸上海:葉靈鳳先生誕辰120周年紀念展」,展示了葉靈鳳的創作成果、編輯成就及其珍藏的藏書票,是首個葉靈鳳大型展覽。葉靈鳳之女葉中敏女士接受「虛詞」訪問時指展覽誠意十足,並表示「上海記憶」部分,展出了葉靈鳳早年在上海的工作生活足跡、作品等,都使她有深刻的感觸。

【新書】《葉靈鳳文存卷一《藝海書林》》編者序:〈你在讀書 讀書的人在讀你〉對談節錄

書序 | by 許迪鏘, 張詠梅 | 2025-06-05

今年正值葉靈鳳誕辰120週年、逝世50週年。許迪鏘及張詠梅在《葉靈鳳文存 卷一.霜紅室隨筆之藝海書林(全二冊)》序中,以對談的方式分享在編書過程中如何查證原文及如何選文收入集中。他們更指《藝海書林》加進了不少書封面插圖,讓各位讀者「見書如見人」。

等待莎莉

散文 | by 黎喜 | 2025-05-31

黎喜很喜歡無印良品,總覺得它很簡潔,當中無印良品的背景音樂深深吸引了黎喜的注意,一查之下發現那名為《Down by the Salley Gardens》的歌,並因此認識了莎莉。兩人在校園寫作課彼此鼓勵,分享音樂與人生觀,萌生微妙情愫。黎喜面對莎莉的心意選擇了沉默,成為朋友口中的「白痴仔」。

琴間失格

小說 | by 潘逸賢 | 2025-05-30

潘逸賢傳來小說,講述朗朗自幼學琴,但長大後甚少彈奏擺放家中的鋼琴而佈滿灰塵。在一個大掃除的下午,朗朗憑藉肌肉記憶奏出一曲,卻無法掩蓋鋼琴被冷落的孤寂。晚上,鋼琴突逃然離家園,三腳踏板化作奔跑的動力,它穿越街道、飄浮天際,甚至飛向無聲的宇宙,卻在真空裡失去鳴奏的能力,感慨「生而為琴,我很抱歉」。

趕時間送餐的外賣詩人 王計兵以勞動為靈感創作出六千首詩

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-28

2022年,一首名為〈趕時間的人〉的詩席捲中國網絡,作者王計兵因此聲名大噪。不過,王計兵並非傳統意義上的文學作家,而是千萬外賣員中的一員,因而被稱為「外賣詩人」。王計兵的詩歌源自生活,反映了他作為勞動者的真實經歷。送外賣時的點滴故事成為他的創作靈感,創作出如〈趕時間的人〉、〈請原諒〉、〈請叫我王計兵〉、〈高溫〉等六千首詩作。對他而言,文學不是任何賺錢工具,直言:「文學不能只變成金錢的模樣,從前不能,現在不能,將來也不能。文學始終是文學本身,我相信它的光輝,也願意被它引領。」

【教育侏羅紀】Last Day

教育侏羅紀 | by 無鋒 | 2025-05-26

無鋒傳來散文。「我」最近與將赴美留學的朋友臨別吃飯時,因他說了「你所經歷的事,遇到的人,不論是好是壞,那都是構成你生命的一部份」一句老土金句,使「我」憶起中學最後一日校園燈光逐漸熄滅、同學們縱聲高歌、拍照留念、淚水與歡笑交織的場景。「我」反思這句「老土卻真切」的金句,體悟到生命中的每個相遇與經歷,才塑造了今日的自己,在感傷中感受到一絲溫暖與釋然。

蟹宴

小說 | by 知日 | 2025-05-26

知日傳來小說,以「蟹宴」為主題,講述「尾嫂」一家每逢十月尾至十一月頭舉辦以「蟹」為名的家庭盛宴。在蟹宴上,男人們用會心的微笑與「公蟹母蟹」的暗語,炫耀拆蟹技藝,留下沉默的女人收拾殘骸。她曾堅定說「我食素」,卻在懷孕與育兒的壓力下,被迫接受傳統禮儀,吞下蟹肉。

詩三首:〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉、〈有沒有詩可以不詩〉、〈停電,訣別,人工智能〉

詩歌 | by 飲江, 王兆基, 蔣沁汝 | 2025-05-23

讀詩三首。飲江傳來詩作〈聞教宗說不信主的人可以上天堂之 隨街跳〉,以灰諧的詩句探究著信仰與救贖之間的關係,亦藉詩作緬懷幽默的已故教宗方濟各;王兆基的〈有沒有詩可以不詩〉以一連串反問句,探索詩歌的可能性與邊界,指出詩歌可以超越規範,化為不同形狀;蔣沁汝以〈停電,訣別,人工智能〉一詩揭示了現今AI盛行的時代,人類開始對其有著情感的依賴性,一旦遭到停電,所有基建於網絡的情感將歸於虛無。

金魚

小說 | by 曾靜雅 | 2025-05-23

曾靜雅傳來微型小說,以一條金魚在魚缸中的視角展開,寫在「亮堂堂」的夜晚,被巨大生物的目光緊盯,彷彿置身無法逃脫的舞台;白天,污濁的空氣與泛黃的世界讓它窒息,卻仍拼命上游,與年輕的競爭者爭奪生存空間,不論晝夜、日子,「我」的生存空間不斷被擠壓。

【教育侏羅紀】蟻群

教育侏羅紀 | by 佘潁欣 | 2025-05-20

佘潁欣傳來小說。在一個共情被奉為至寶的學校,「我」因對同學敏敏自殺的冷漠而成為眾人眼中的異類,被其他人指責無視敏敏的求救。當班上模範生小愛以完美的共情姿態接替敏敏的地位,「我」開始質疑這一切,而當中所謂的「共情法寶」竟是一款淺黃色的禁藥,能讓人偽裝出完美的共情能力,卻暗藏著致命代價。

詩三首:〈雉雞〉、〈My Dear〉、〈小手掌——給五一工作的你〉

詩歌 | by 徐竟勛, 潘國亨, 王兆基 | 2025-05-18

讀詩三首。潘國亨傳來詩作〈My Dear〉,以父母為對象,探索性別身份與家庭角色的複雜性與流動性,質疑傳統性別的規範,揭示出身份的流動與不完整性;徐竟勛的〈雉雞〉,描寫在面對生命中的責任與期待時所經歷的掙扎與轉變,表達出對超越困境、重獲新生的渴望與希望;王兆基以〈小手掌——給五一工作的你〉一詩獻給在勞動節工作的母親,向眾母親無私的奉獻表達感激與崇敬之意。

陰天 或有雨

小說 | by 楊在 | 2025-05-16

楊在傳來小說,書寫律師阿海與好友阿木、前妻艾絲特等人的對話與回憶,交織出社會運動、政商勾結與個人情感的複雜網絡。一方面是巴士隧道中對示威「夢想」的悲觀比喻,另一方面是茶餐廳裡對政治暴力與經濟動盪的討論;律師事務與地下幻芯案的法律交鋒,映照出權力與道德的博弈;婚姻破裂與子女離散,道出都市人在動盪時代中的孤寂與無奈。

《行走的姿態》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

《行走的姿態》是香港詩人施勁超的首部詩集,於2023年出版。這部詩集以詩人作為觀察者和漫遊者的視角,書寫對城市的感悟。全書分為五輯,呈現「由外到內」的抒發軌跡,涵蓋不同的主題與風格,反映了施勁超在行走中的多樣姿態。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄三篇文章:包括筆訪施勁超分享詩創作的緣起、個人詩觀、香港詩的發展;盧麗斯以本雅明提出的漫遊者及米歇爾‧德‧賽托從解構主義提出的步行者陳述分析作為切入點,分析詩人在凝視外界、自己的同時,表達出對資本的反抗以及於生命的思考;許頤蘅指出施勁超如何在眾多「不可說」中,以搖晃卻堅定的步伐跨越,無懼跌落,展現其詩歌中的力量與決心。

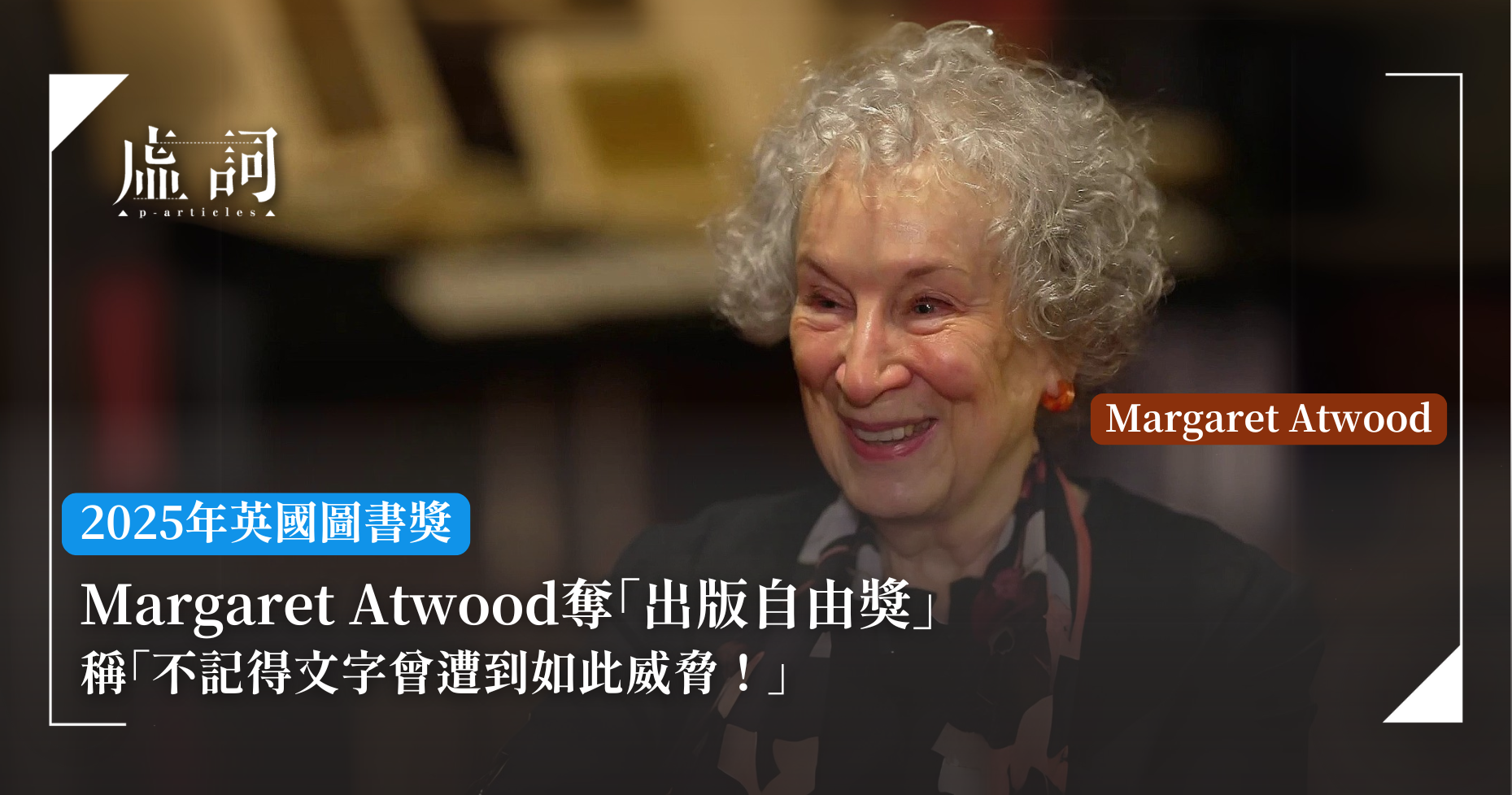

Margaret Atwood奪「出版自由獎」 稱「不記得文字曾遭到如此威脅!」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-05-16

2025年英國圖書獎(The British Book Awards)於周一(12日)在倫敦舉行頒獎典禮,加拿大作家Margaret Atwood榮獲「出版自由獎」,表揚她六十多年的創作生涯積極捍衛言論自由的言行。她在分享得獎感言時表達對目前言論自由的擔憂,「在我有生之年,我不記得有哪個時刻,文字曾受過如此嚴重的威脅。文字是人類最古老的技術,看似如水般微不足道,但也如水一般能激發巨大的力量。」並祝願出版商及書商繼續對抗極端主義和書籍審查制度,以捍衛言論自由與思想的多元化。

歷久常新的經典:重新細讀也斯《剪紙》

書評 | by 陸裕欣 | 2025-05-08

陸裕欣近日重讀也斯小說《剪紙》後,認為小說透過主角喬和瑪瑤的故事,揭示香港人在中西文化交匯下的身份認同困境與回歸前的浮城焦慮。喬偏向西方,沉浸於《紐約客》與梵高裙子,卻無法擺脫不中不西的迷失;瑤執著傳統,剪紙刻畫虛幻的中國文化,卻與現代香港格格不入。兩人精神的不穩—喬與牆上紅鳥互動、瑤幻想的唐,均在魔幻現實主義的渲染下,折射出香港社會的多元與不安境況。

詩三首:〈我要讚美失敗〉、〈裏面的裏面〉、〈松果笑筊〉

詩歌 | by 郝偉凡, 雨曦, 徐竟勛 | 2025-04-25

讀詩三首。郝偉凡傳來詩〈我要讚美失敗〉,以一種近乎歌頌的形式試圖重新定義失敗的價值,認為失敗並非純粹的負面結果,而是生命與創作中自然且必要的一環;雨曦的〈裏面的裏面〉 揭示社會底層人物在社會變遷下人性掙扎與情感斷裂,以冷靜的語調記錄這些苦難,卻又流露出對愛與忍耐的肯定,試圖在殘酷現實中尋找一絲溫暖;徐竟勛詩作〈松果笑筊〉以「笑筊」這占卜結果不明確的狀態及松果為媒介,在詩中表達出對生命循環與無常的沉思,流露出對命運掌控的無力感,卻也在搖擺的風中尋找適應與平衡。

破皮

散文 | by 令菱 | 2025-04-23

令菱傳來散文一篇,認為軀體是脆弱的器皿,其他人說皮膚是肉色的,但在「我」眼裏卻一直都是血色的。直至有一次小腿又出現傷口,「我」突發奇想,甚麼都不做,只靜望著傷口任由血不斷再流,抹去血跡後又再擠壓傷口,重複幾次後才停止。自始「我」便愛上了破皮,對血液與傷口有著奇特迷戀。這種行為映照出「我」內心的孤獨與掙扎,血液不單單為液體,而成為自我表達的出口,每一次都模糊了肉體與精神的界限。

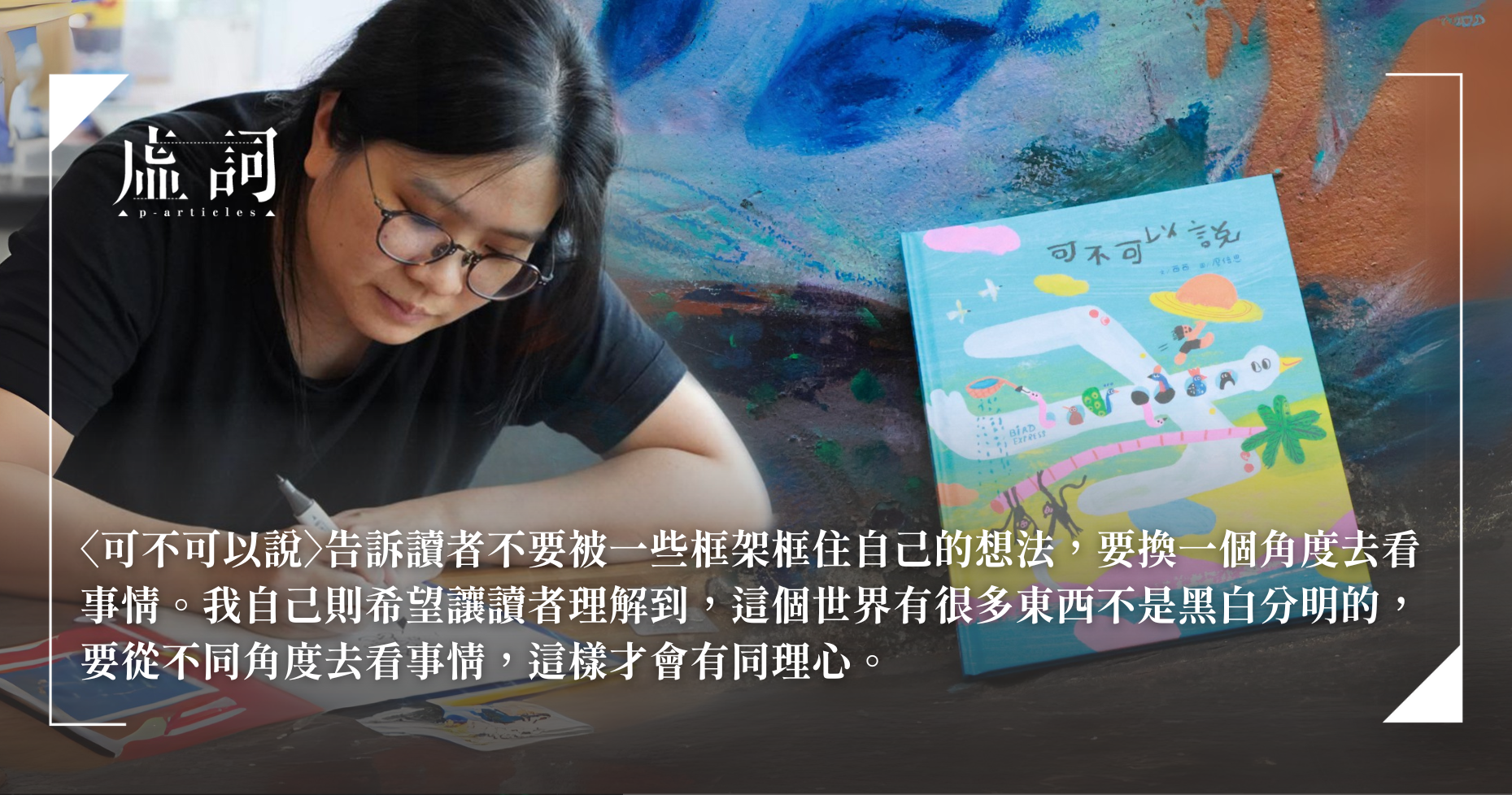

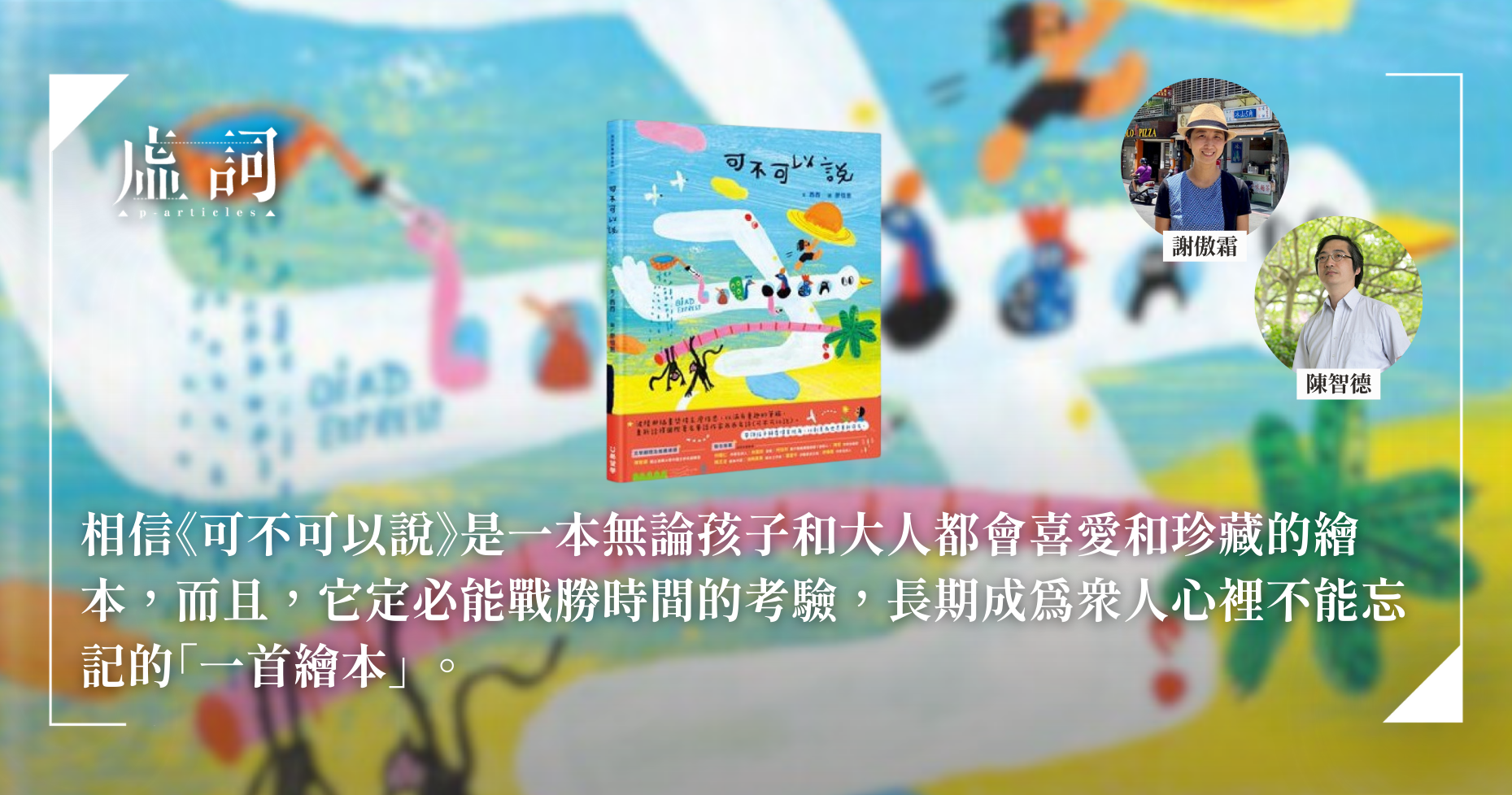

2025台北國際書展》西西名詩《可不可以說》繪本畫家廖倍恩:文字是溫柔的,但也有力量

專訪 | by 林慧行 | 2025-04-23

甫獲2025義大利波隆那插畫獎的香港畫家廖倍恩,將香港文學巨擘西西的名詩〈可不可以說〉轉化為色彩繽紛且滿富童趣的繪本,讓詩作與圖畫跳起了夢幻的圓舞曲。Openbook成功邀請策劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯、香港作家謝傲霜,與廖倍恩深度對談,與讀者分享創作本書的心路歷程與縝密巧思。

湯淺政明X吉本芭娜娜X奈良美智夢幻連動!日本動畫大師湯淺政明將改編《雛菊的人生》成動畫電影 預計2026年上映

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-22

日本動畫大師湯淺政明宣布全新作品《Daisy’s Life》即將問世。此片改編自日本作家吉本芭娜娜的小說《雛菊的人生》,而原作更由知名藝術家奈良美智親手繪製插圖。這部作品匯聚了三位創作者的才華,可謂一次夢幻聯動,預計將於2026年與觀眾見面。湯淺政明表示會「用宇宙般的視角呈現小女孩在炒麵店內生活的故事」;吉本芭娜娜對於自己作品即將改編成動畫感到相當振奮,期待湯淺政明會如何詮釋《雛菊的人生》。

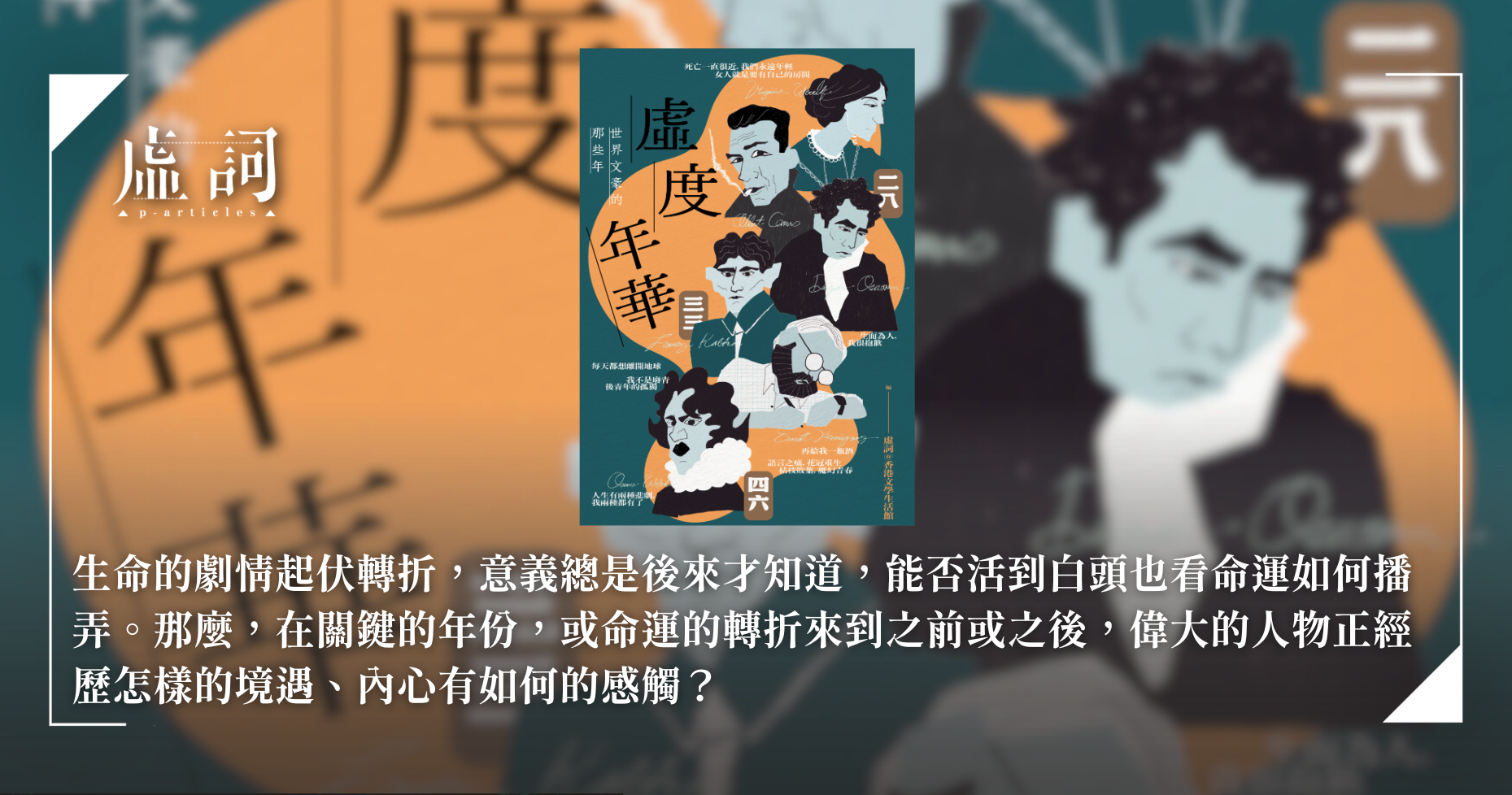

【新書】《虛度年華——世界文豪的那些年》編者序——〈回首行樂地〉

書序 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-16

生命的劇情起伏轉折,意義總是後來才知道。二O四六出版社出版新書《虛度年華——世界文豪的那些年》,將「虛詞」的專欄「虛度年華」的文章結集成書,抽取個別文人的特定歲數聚焦放大,讓讀者可以更細緻地看文人當時的境遇,當時的社會環境,某個年份在文人的文學生命與文學史脈絡中的位置,以及他們複雜幽微的內心。彼時文章主⻆對未來懵然不知,反倒讀者應有時間視角的制高點,讀者才能細味時間的意義——而日後再讀,讀者會有更複雜的體會,與我們自身的生命有更多層次的對話。

2025臺灣文學獎迎重大改革 首開放外國藉人士參賽 總獎金高達370萬臺幣創臺灣新高!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-17

不論是本地還是海外文學比賽,只要符合參賽資格,創作者們都會積極參與。近日,文學界盛事「臺灣文學獎」於今年迎來重大改革,首度開放外籍人士參與。今屆臺灣文學獎的徵獎項目繼續分為「創作獎」及「金典獎」兩大類,共13個獎額,總獎金新臺幣370萬元(約88萬港幣),是臺灣目前官方舉辦總獎金最高的文學獎。

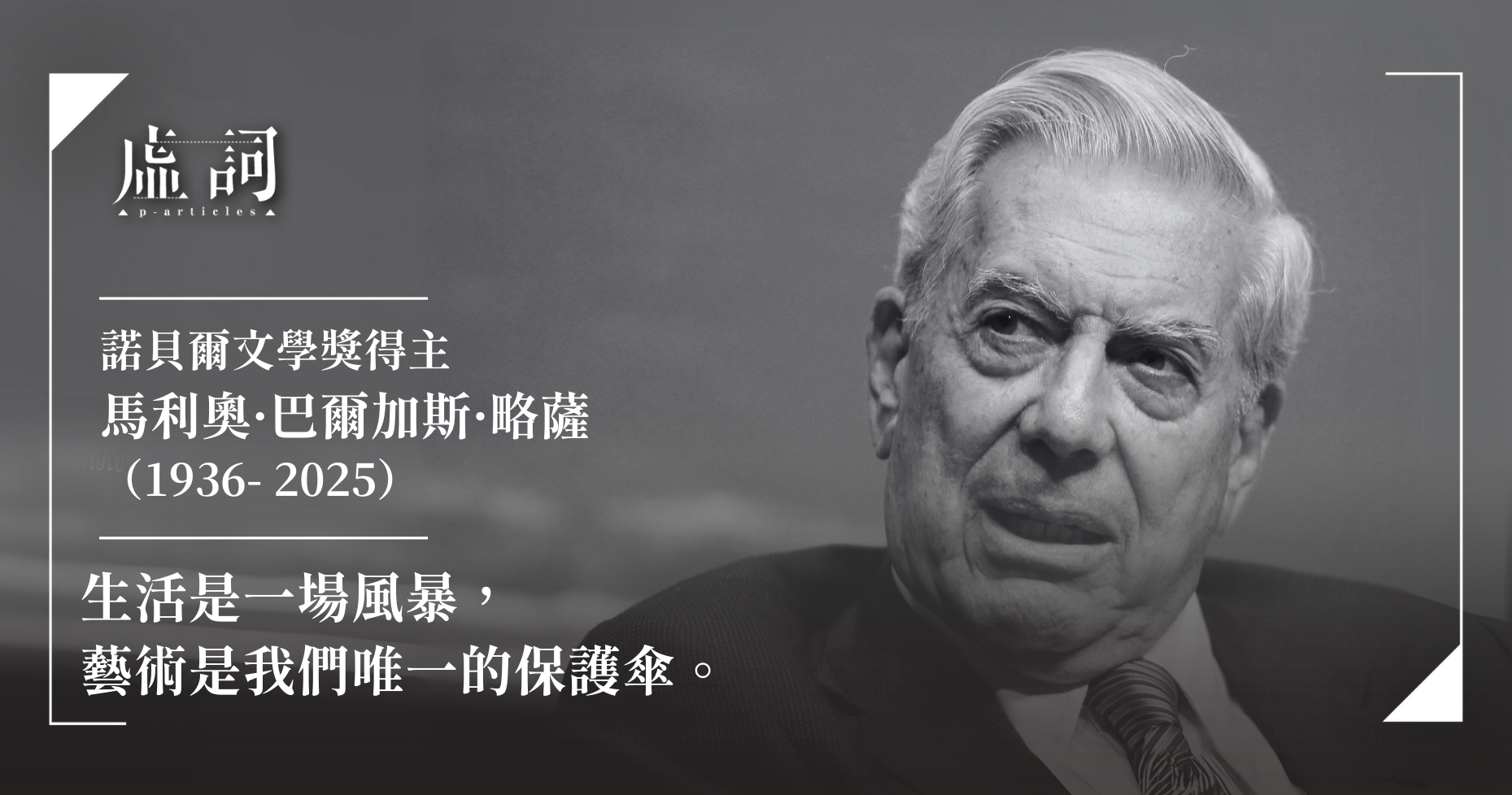

諾貝爾文學獎得主馬利奧·巴爾加斯·略薩逝世 享壽89歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-14

諾貝爾文學獎得主、秘魯籍作家兼詩人馬利奧·巴爾加斯·略薩(Mario Vargas Llosa)逝世,終年89歲。略薩一生創作了包括《城市與狗》、《綠房子》、《酒吧長談》、《潘達雷昂上尉與勞軍女郎》、《世界末日之戰》等在內的五十多部小說,以其詭譎瑰奇的創作技法和豐富多樣且深刻的內容聞名,被譽為「結構寫實主義大師」。他與Carlos Fuentes、Julio Cortázar、加西亞·馬奎斯(Gabriel García Márquez)等人並列為1960至70年代拉丁美洲文學「爆炸」(Boom)時期最具影響力的作家之一。此外,2010年諾貝爾文學獎評審會指出,略薩的小說「描繪了權力結構,並以反抗、起義與失敗為主題,留下犀利的印象」,因而授予諾貝爾文學獎。

卡爾維諾的預見:文組與理組小說家共讀:連明偉vs李奕樵 ft.給下一輪太平盛世的備忘錄

理論 | by 梁綉怡 | 2025-04-14

近年意大利作家卡爾維諾過去多部經典名作中譯本重新出版,其為首度由義大利文直譯,包括《給下一輪太平盛世的備忘錄》。這是卡爾維諾受哈佛大學諾頓講座邀請所寫下的六篇演講稿,透過五個主題「輕、快、準、顯、繁」闡述他眼中傑出文學所應具備的品質。《文訊》雜誌邀請了台灣當代作家連明偉與身兼軟體工程師的小說家李奕樵,分別代表人文與理工的寫作者,閱讀與思考《給下一輪太平盛世的備忘錄》的不同解讀方式,剖析卡爾維諾留給文學創作者的指引。

美國都禁《1984》?! 愛荷華州禁書法案牽連大量文學經典 美法院頒禁令捍言論自由

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-04-06

美國愛荷華州禁書法案牽連大量文學經典,《一九八四》、《尤利西斯》等經典文學作品均被禁止。聯邦法官Stephen Locher3月25日裁定該州禁止學校收藏描寫性行為書籍的法律違反美國憲法,並頒布臨時禁制令,暫停該法案執行。是此裁決,引起了州政府強烈反彈,同時在全國範圍內激起關於言論自由與政府權限的廣泛討論。

當我們在交友軟體上談論文學,我們在談論什麼? ——吳曉樂vs顏一立的文青品味批判會

報導 | by 林欣誼 | 2025-04-05

你曾經使用過交友軟體嗎?如果你要為自己的簡介加上文學關鍵字,你又會寫上甚麼呢?在「2024獨書祭・改」,由作家吳曉樂與顏一立主講的2024心交文學標籤Top50+標籤暨當代文青文學品味批判會」中,展開以對交友軟體「心交」的文學標籤排行榜的看法,探討文學如何成為個性宣言,甚至許願理想愛情,以趣味的方式揭示文學標籤在交友中的深層意義。

詩三首:〈慣性〉、〈鵝之悲歌〉、〈這一邊和那一邊〉

詩歌 | by 丘亦斐, 王培智, 侯蔽 | 2025-04-04

讀詩三首。丘亦斐傳來詩作〈慣性〉,以「一棵走失的樹」為主體,探討生命的迷失與無常,並將其置於時間與宗教的框架之中,質疑神聖與人性之間的關係;王培智的〈鵝之悲歌〉以口語撰寫深井燒鵝的前世今生,以幽默諷刺的形式憾嘆香港文化身份失落的現象;侯蔽詩作〈這一邊和那一邊〉通過細膩的情感描寫和豐富的意象,提醒人們應理解人際關係的複雜性、接受愛情的雙面性,珍惜生命中的每一刻,在反思中追求成長。

餘波中的掙扎,如何拔除離婚滋生的腐朽回蕩?——讀Rachel Cusk的《Aftermath》

書評 | by 王駿業 | 2025-03-26

王駿業傳來《Aftermath》書評。他分享在一次歐遊之旅閒逛書店,因一頁設計精緻的書封而認識到英藉作家Rachel Cusk。她的敘事風格冷峻而幽默,有著哲學性的洞察力,卻處處流露身為兩兒之母的溫度。《Aftermath》為Cusk個人經歷離婚的記錄,通過書寫一連串人物相遇和對話,作品揭示出離婚對價值結構的衝擊,以及在災難餘波後活下去的可能。

白卡之城

小說 | by 洪綺蔓 | 2025-03-24

洪綺蔓傳來小說,寫香港貴為東方之珠,一旦近看就會看到香港只不過是「白卡之城」。「我」為求生計,於淘大花園過於規矩化的日式餐館工作,不論在上班途中、工作期間、回家路程都看到不同「白卡」人士。「我」看著電視上那五光十色的旅遊廣告,與工作發生過的事,相互映照出香港社會的疏離與無奈現實。

法國作家及出版商聯合控告FB母公司Meta 指控使用未授權作品訓練AI模型 「行為近乎剽竊」!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-21

為提升AI模型的實用性,各大AI公司競相投入大量資源,使用多樣化的資料與文本進行訓練,然而灰色地帶與爭議仍然存在。近日,法國全國出版聯盟(SNE)、全國作家和作曲家聯盟(SNAC)和法國文學家協會(SGDL)聯合對美國科技公司Meta(Facebook、Instagram、WhatsApp母公司)提出訴訟,指控Meta「未經授權大規模使用受版權保護的作品」來訓練AI模型,更斥「行為近乎剽竊」!

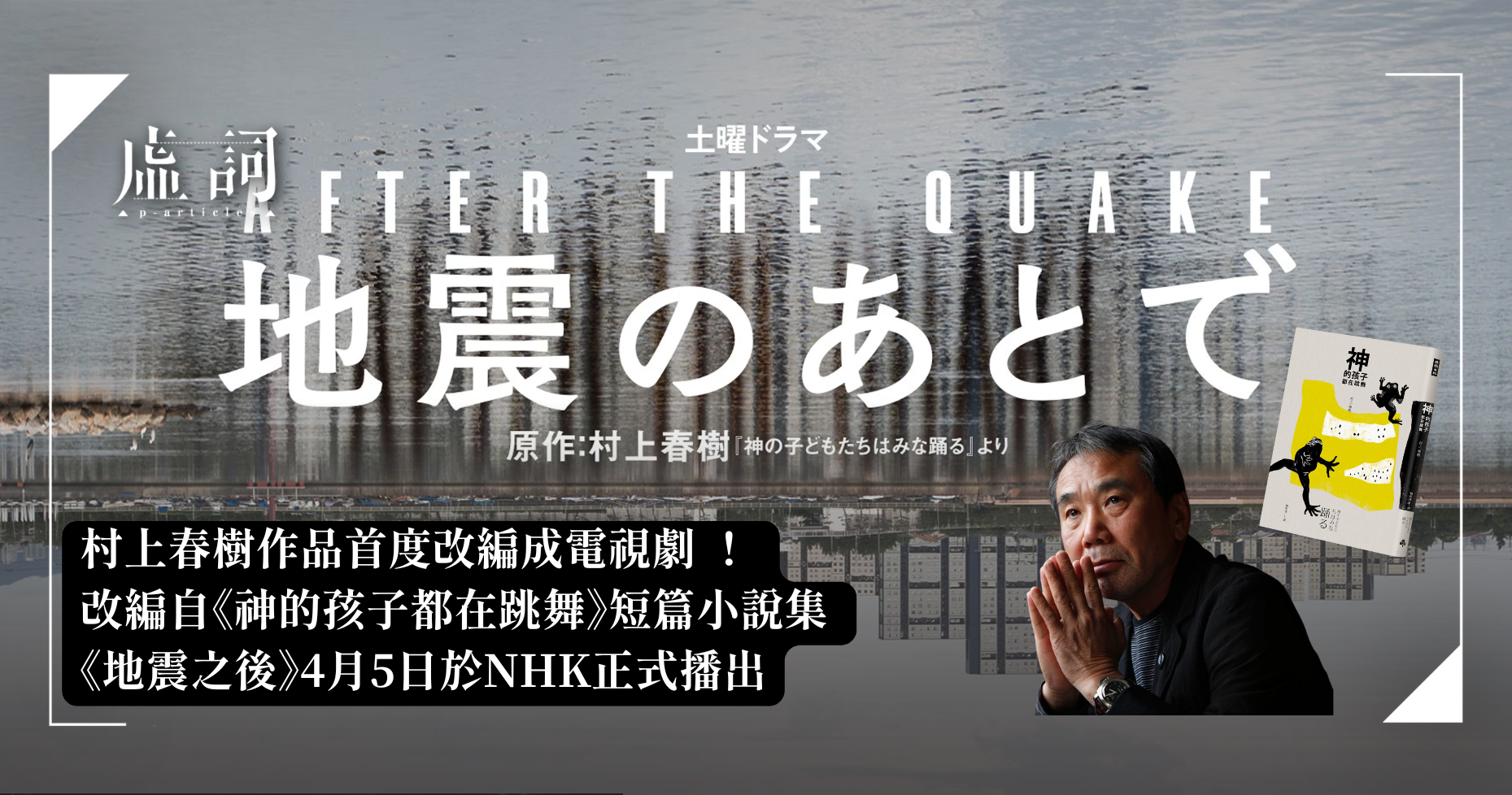

村上春樹作品首度改編成電視劇 ! 改編自《神的孩子都在跳舞》短篇小說集 《地震之後》4月5日於NHK正式播出

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-19

村上春樹作品首度改編成電視劇!為紀念阪神淡路大地震30週年,日本NHK將《神的孩子都在跳舞》內四篇短篇小說改編為四集劇集《地震之後》,於4月5日播出。由《Drive My Car》編劇大江崇允執筆、《那個城市的孩子》導演井上剛執導,岡田將生、鳴海唯、渡邊大知、佐藤浩市等實力派演員主演。劇集共有四集,均以「襲擊人類社會的壓倒性暴力及其影響」為主題,涵蓋阪神淡路大地震、地鐵沙林毒氣事件、東日本大震災及COVID-19疫情等災難事件,背景從1995年移至2025年,讓四個故事串聯起30年的時光流轉。

董橋的《從前》:一縷青煙裡的文心雕龍

書評 | by 凌宸 | 2025-03-18

凌宸傳來董橋《從前》的書評,他認為此書是一場遲暮的茶敘。茶是陳年普洱,紫砂壺底沉澱的歲月,是民國文人的長衫,是英倫書齋的壁爐餘燼,是香港報館的鉛字墨香。凌宸指出,董橋的文字像蘇州園林的漏窗,乍看玲瓏精巧,細觀則借景生情,筆下的人、物、書,總在雅緻中藏一抹淒清,如寒梅映雪,香冷而意遠,讓讀者從中感受到董橋文字的雕琢。

不解閱讀功課《第九味》內容 台灣高中生致電作者獲悉心解答 作者徐國能大讚學生的想法及實踐的勇氣

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-18

不懂中文閱讀功課,問作者本人亦是另一種選擇?台灣高中生讀到散文集《第九味》後,因不懂得回答問題便突發奇想,上網搜尋作者徐國能的聯繫方式,竟意外獲作者接通,並詳細解釋文章。徐國能隨後表示,年輕人能夠這樣做讓他大吃一驚,亦服他們的想法,跟實踐的勇氣。不少網民得悉後都紛紛表示這樣的模式才是真正的學習,促使學生更願意主動鑽研文學,令學習不再枯燥乏味。

向傳奇致敬,也向自己的青春走去:專訪劉克襄《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》

專訪 | by 陳歆怡 | 2025-03-17

陳歆怡訪問劉克襄,詢問了關於他的新作《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》,解釋劉克襄如何以地域分區,搭配時間軸線,將日本博學家鹿野忠雄如何從昆蟲採集到高山攀爬,從生物地理學到民族學、考古學等方法,於台灣這片土地上鍊出廣博的學養。劉克襄透過嚴謹考究加上親自查訪,令到《流火》營造出閱讀的樂趣,讀者閱讀間就仿如回到昭和時代,與鹿野忠雄一起上路。

我以為你十七歲

小說 | by 李曼旎 | 2025-03-14

李曼旎傳來小說。故事寫道「我」在破舊旅店邂逅年長的何小姐,她的青春容顏彷彿永駐十七歲,卻掩藏著成人的滄桑。「我」最該依賴的母親,跟著她的情夫跑了,使我決心墮入復仇,誘人妻人母,試圖撕裂他人家庭以填補童年創傷。然而,十年荒唐,十年離散,何小姐依舊光彩照人,停留在永恆的17歲。

最深情語最溫文:癡絕的精衛

其他 | by 陳國球 | 2025-03-12

汪精衛作為歷史上備受爭議,陳國球在其詩詞中看到他最深情、最癡絕的一面。汪棈衛以「新亭淚」寄寓國事憂思,以「風帆無情」抒發與妻子陳璧君的離別之痛,字裡行間都流淌著其對時代變遷的感慨與對命運的叩問。令陳國球認為文學上的汪精衛比歷史上的汪精衛,更動人,形容他是「癡絕的精衛」。

亞馬遜Kindle出現名家山寨作品 以吉本芭娜娜、村上春樹、東野圭吾之名誘騙書迷購買

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-03-05

亞馬遜Kindle電子書店驚現AI山寨電子書,吉本芭娜娜、村上春樹、東野圭吾等一眾知名作者均成受害者。這些山寨書利用AI工作生成封面及內容,並冒用作家名義,經由Kindle的KDP出版服務進行銷售。吉本芭娜娜認為KDP服務存有漏洞,因此希望是次事件提醒書迷免墮陷阱,希望KDP改善機制,保障作家及讀者的權益。

《哪吒2》香港首日票房突破657萬 哪吒以「反叛」文學形象顛覆中國傳統觀念 千禧年後再無港人飾演哪吒?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-26

《哪吒之魔童鬧海》(簡稱《哪吒2》)是一部2025年上映的中國奇幻喜劇動畫電影,為2019年電影《哪吒之魔童降世》的續集,由餃子執導兼編劇。本片繼續以明朝小說《封神演義》為基礎,以中國傳統神話人物哪吒為原型,講述哪吒及敖丙經歷「天劫」之後,歷經重重困難並與敵對勢力相抗爭的故事。電影自上映以來,在全球多個國家造成轟動,成為多地票房黑馬。在古典文學中,哪吒象徵著「反叛」的意義,選擇以「剜腸剔骨」的方式自刎是對「身體髮膚受之父母」儒家倫理的徹底否定;蓮藕化身則隱喻個體掙脫血緣桎梏、追求精神獨立的可能,顛覆華人家庭為重的傳統觀念。

詩三首:〈投稿文學獎的內心活動〉、〈遊離〉、〈陳舊的身體〉

詩歌 | by 周先陌, 徐竟勛, 苒苒 | 2025-02-20

讀詩三首。周先陌傳來詩作〈投稿文學獎的內心活動〉,以詩記錄自己參與文學獎的心情,恰如以往青春躁動及創作焦慮,隱喻少年對「被紀錄」的渴望與對現實的抵抗;徐竟勛的〈遊離〉揮灑在東京漫遊時的精神獨白,以疏離的目光凝望城市的孤離感,將漂泊昇華至對存在的叩問;苒苒詩作〈陳舊的身體〉,獻給疲憊靈魂的安魂曲。

201位台灣作家聯署表態文化部預算大幅刪減 90歲台灣文學巨擘李喬: 「反抗就是愛。」 挺身出任罷免領銜人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-14

2025年1月21日通過的台灣中央政府總預算,文化部預算遭砍11億新台幣,另34億新台幣遭凍結,引發社會輿論及藝文界強烈反彈,文藝界隨後發起聯署聲明及罷免行動,而高齡90歲的台灣作家李喬更堅負重任,出任罷免國民黨苗栗立委邱鎮軍、陳超明行動的領銜人。

Deepseek生成文學作品有驚喜?成品遠超文學人士預料 惟作品過於晦澀難明?

其他 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-13

自AI生成式工具DeepSeek推出後,多份報告顯示,DeepSeek在各方面都力壓OpenAI等西方研發的AI生成工具,繼而成為全球熱議話題。作為中國推出的AI,DeepSeek 的中文造詣備受各界期待,因而在文藝圈子中引起熱論。DeepSeek生成的作品甚至遠超文學人士預料,但作品有可能過於晦澀難明。

鍾玲玲文學季講稿:洞穴中的空談

現身說法 | by | 2025-02-04

第九屆香港文學季「復刻香港.在地實驗」於去年12月開幕,開幕講座以「回到書的隱密洞穴,呼吸七十年代香港的文藝空氣」為題,請來作家鍾玲玲、董啟章及文化人莫昭如作分享。其中鍾玲玲以「洞穴中的空談」為題,「七十年代已經非常遙遠了。我認為這是一個易於犯錯的年代。到底允許犯錯好些呢?還是禁止犯錯好些呢?」

西西詩集繪本系列 香港文學首度跨入繪本界 謝傲霜 x 陳智德

專訪 | by 林慧遠 | 2025-02-07

香港文學跨界電影、戲劇、藝術是家常便飯,但繪本呢?香港文學研究專家、作家陳智德沉思默想搜索枯腸,一會兒答道:「以我所知,這真還是第一次。」策劃這第一次香港文學與繪本跨界計劃「西西詩集繪本系列」的希望學總編輯謝傲霜,聽罷笑著說:「我只想做自己喜歡,同時認為值得做、應該做的事,沒想到竟然創了先河!」

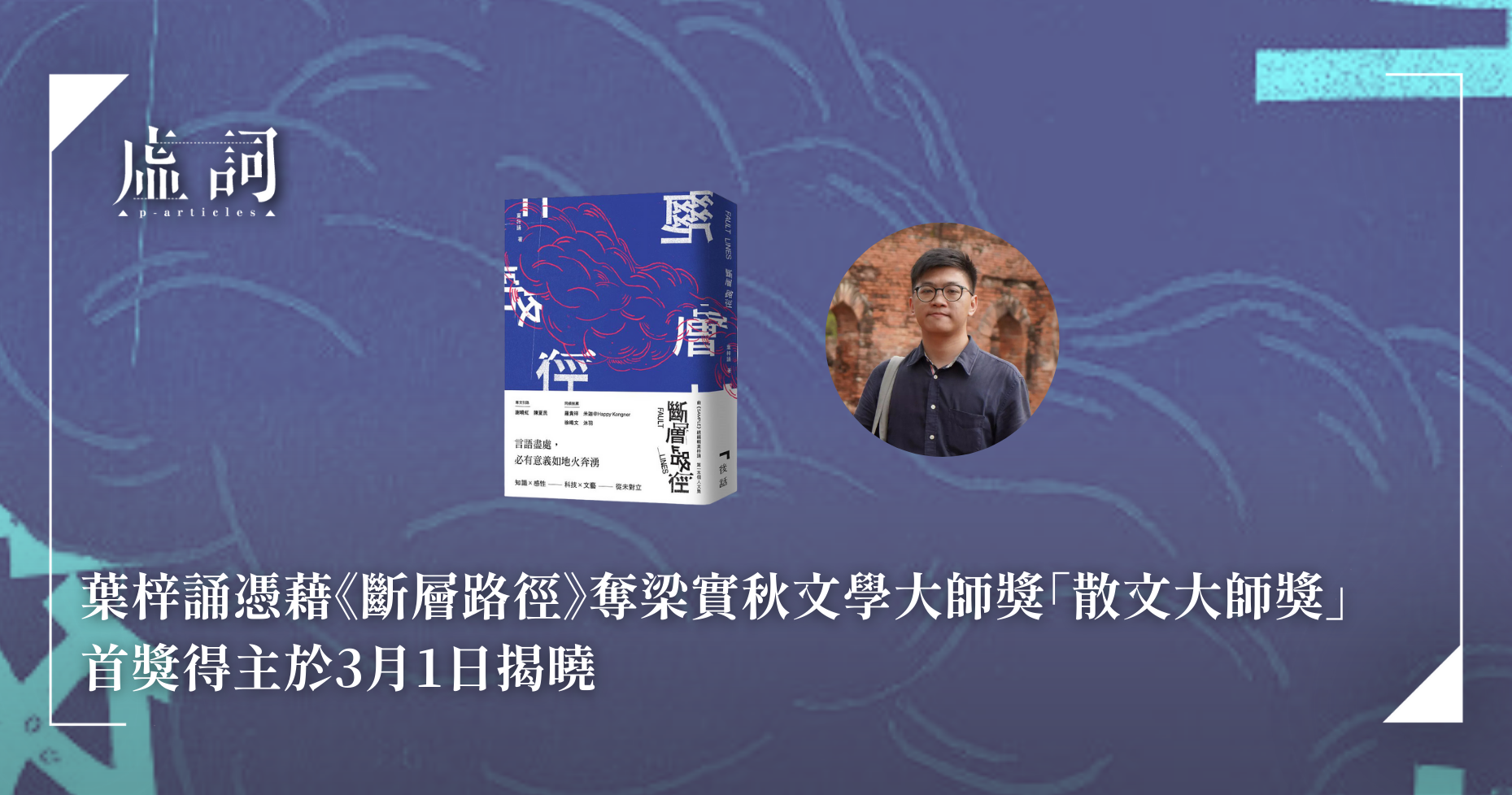

葉梓誦憑藉《斷層路徑》奪梁實秋文學大師獎「散文大師獎」 首獎得主於3月1日揭曉

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-02-04

第 37 屆梁實秋文學大師獎於 2 月 3 日公佈得獎名單,香港作家葉梓誦憑藉《斷層路徑》(Faultlines)奪得「散文大師獎」。其餘得獎者包括王正方、白樵、黃鴻璽及駱以軍,而首獎得主將於 3 月 1 日揭曉。

中國新文學運動的雙城記 ─序郝譽翔《城市異鄉人》

書序 | by 陳芳明 | 2025-02-03

重新回望中國的五四運動,以及隨著運動而陸續浮出歷史地表的作家,距離今天已經整整一百餘年。這樣的歷史縱深,確實需要一定的洞見,而且也需要在眾多史料中慢慢爬梳。

現場》臺北文學往事,私密地圖與異鄉人,「臺北午後.漫步調」側記 ft.臺北文學館籌備處

空間 | by 瘋木聖上 | 2025-01-20

假日午後,位處城南的嘉禾新村不斷湧入人群,多數都是為了參與臺北文學館籌備處的「臺北午後.漫步調」文學講座。計畫主持人封德屏在開場致詞中回顧了十年來承辦臺北文學季的積累與成長,而未來預計於2027年正式運營的「臺北文學館」,可望透過展覽、典藏與作家互動等形式,打造出獨具特色的文化空間;而今日臺北文學館籌備處作為暖身,將蓄積更多的文學能量。

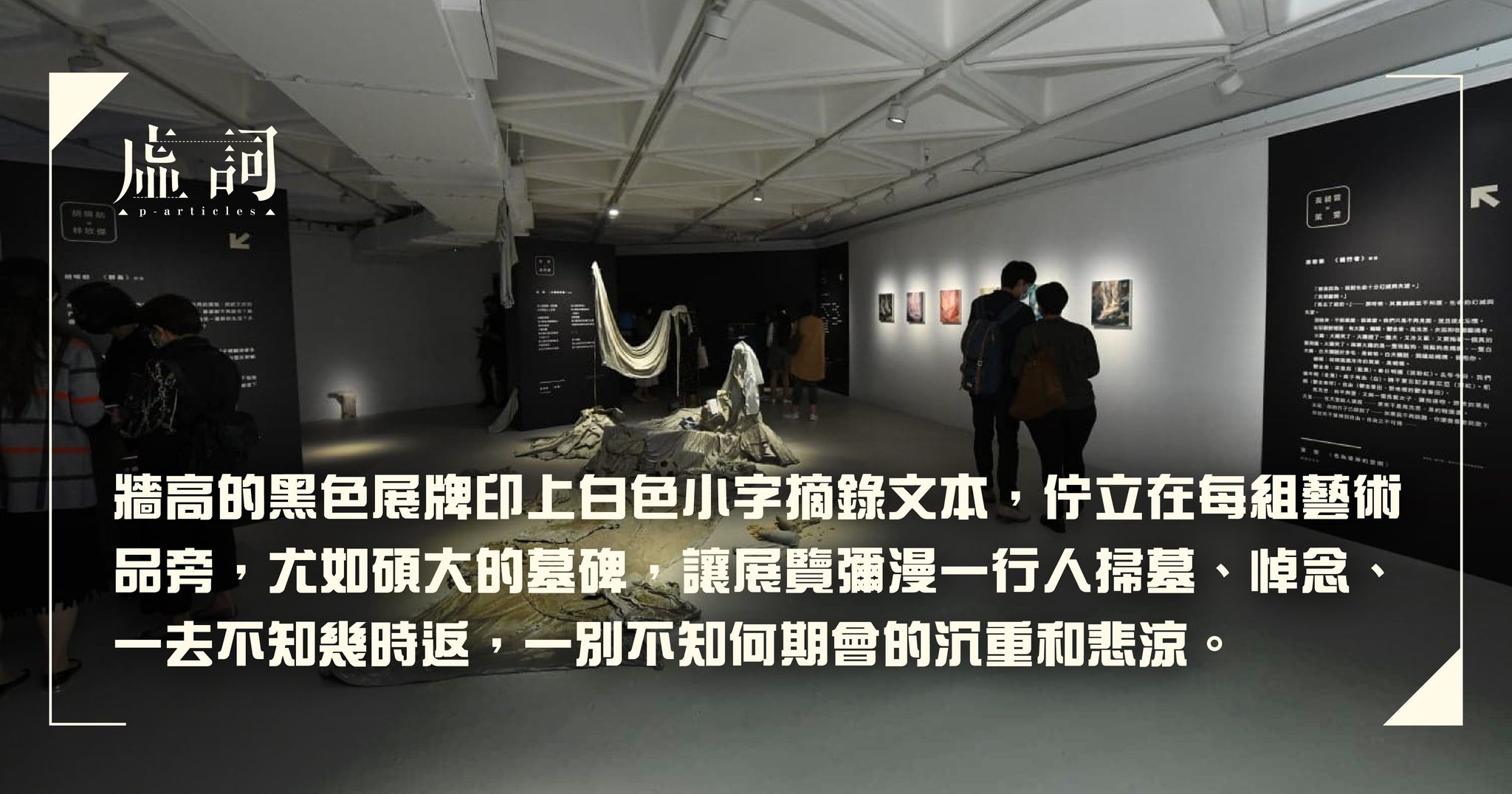

【文藝Follow Me)慢下來的時間——「復刻香港.在地實驗」展覽呈現4位藝術家 X 4本復刻香港文學

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2025-01-07

第九屆香港文學季「復刻香港.在地實驗」已經開幕,四位藝術家以自己的作品回應也斯、鍾玲玲及淮遠的四本復刻文學。香港文學如何與新媒體藝術連結?藝術家如何從舊文學文本中吸收養分,創作出新的作品?

王家衛導演《繁花》 番外篇短片《好久不見》 12月31日上線

報導 | by 虛詞編輯室 | 2024-12-30

王家衛執導的現象級電視劇《繁花》,播放一週年,將於明日(31日)在騰訊視頻上線番外篇短片《好久不見》。為此,王導製作了三條分別以三位女主角作題的MV預告,在「繁花」官方微博釋出:「汪小姐篇」、「李李篇」和「玲子篇」。各角色多年未見,番外篇會再擦出什麼火花,令觀眾期待。

【文藝Follow Me】呼吸七十年代的空氣——文學季「復刻香港.在地實驗」開幕暨開幕講座

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-12-23

11月29日,第十一屆香港文學季「復刻香港.在地實驗」開幕,今屆開幕講座以「回到書的隱密洞穴,呼吸七十年代香港的文藝空氣」為題,請來作家鍾玲玲、董啟章及文化人莫昭如分享他們的七十年代回憶。鍾玲玲說到自己和文學。「我的寫作開始於七十年代,同樣非常遙遠了。從開始至這個年代 已經見證了文學曾經是甚麼?現在是甚麼?如果還有未來,請想像一下吧,將會是甚麼?又或者歷史在成為過去以後,㓿下的是甚麼?要是你問:文學有意義嗎?我會回答:有的。要是你問:能把這個意義說清楚嗎?我會回答:不能。像洞穴中的空談,請想像一下吧,如果時代沒有文學,甚麼時代?如果世界沒有文學,甚麼世界?」

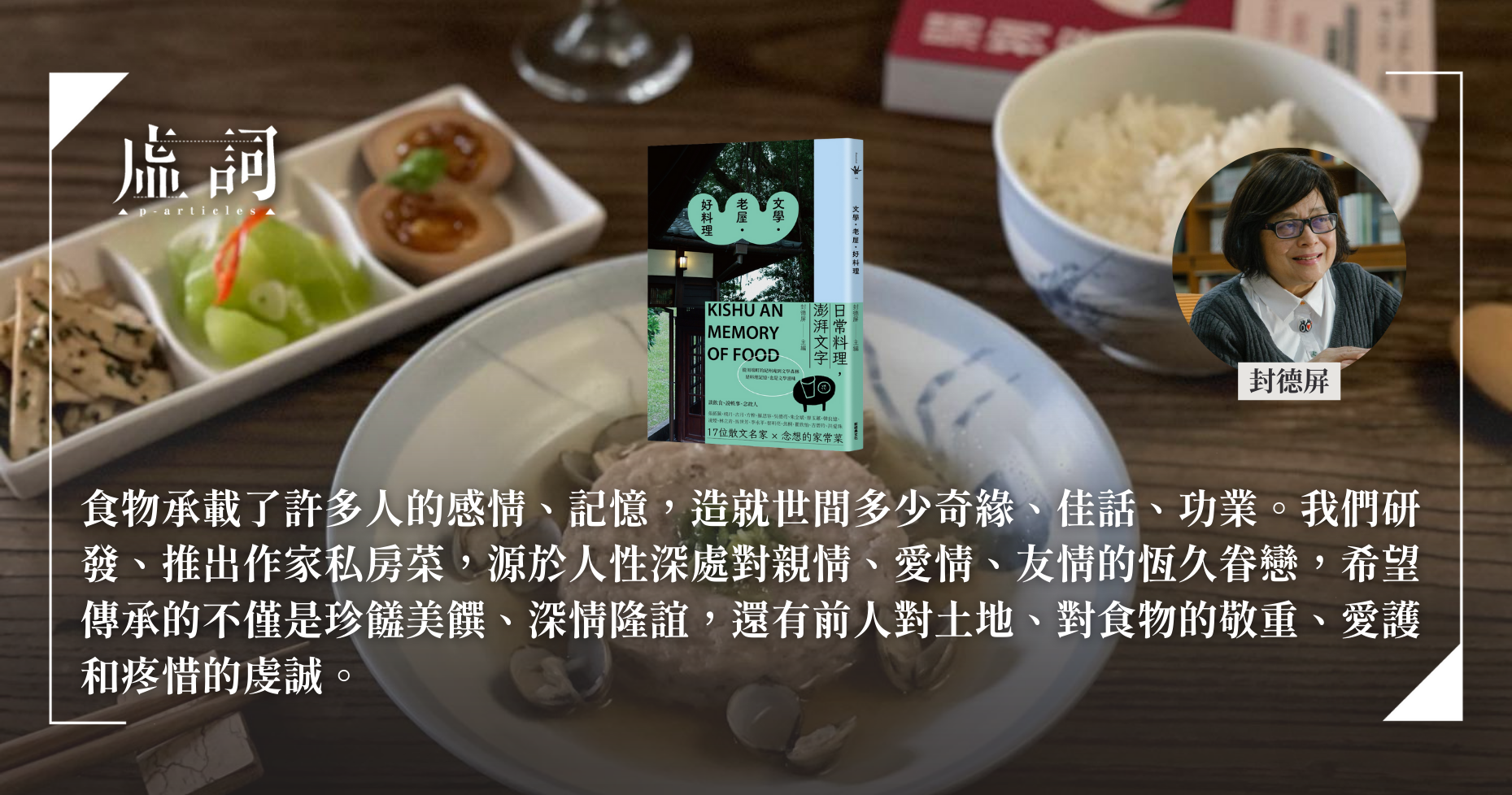

【新書】《文學.老屋.好料理》序〈美食美文,在歷史中相輝映 ──從日本料亭到華文文學中心〉

書評 | by 封德屏 | 2024-11-25

封德屏為新經典文化11月新書《文學.老屋.好料理》寫序,談及台灣一九五〇至一九七〇年代的作家,尤其是女作家,大多會在家裡宴客。飯後喝茶聊天,交換創作、養兒育女心得,興致好的甚至來上四圈麻將。封德屏說自己在餐會中聽他們憶往思昔,臧否人事,談文論藝,成為他日後編輯台上寶貴的素材。二〇一一年,台北市文化局委託封德屏帶領《文訊》專業團隊,負責經營紀州庵文學森林。承接歷史任務的她想借助實體空間進行文學展演與推廣的跨界實踐。但苦於沒有經驗,定位與特色頗費思量。早年前輩作家的美食豐盈了她的心與胃。她忽然靈光閃現,想到作家美食:可以透過美食講不同作家的美好故事,喚醒美食靈魂的第四覺「思覺」,有美食之「思」入菜的「作家私房菜」於焉誕生。作家私房菜每逢有新作發表,一如作家的新書發表會,總是聚焦吸睛。藝文界、美食界、作家親友、媒體朋友…齊聚一堂。作者登台顧盼生姿,作品呈現原汁原味,嚐美食、聽故事、聊心得,盛況空前!作家私房菜由作家本人執筆,細說從頭,如數家珍,美食、美文交會,相互輝映。

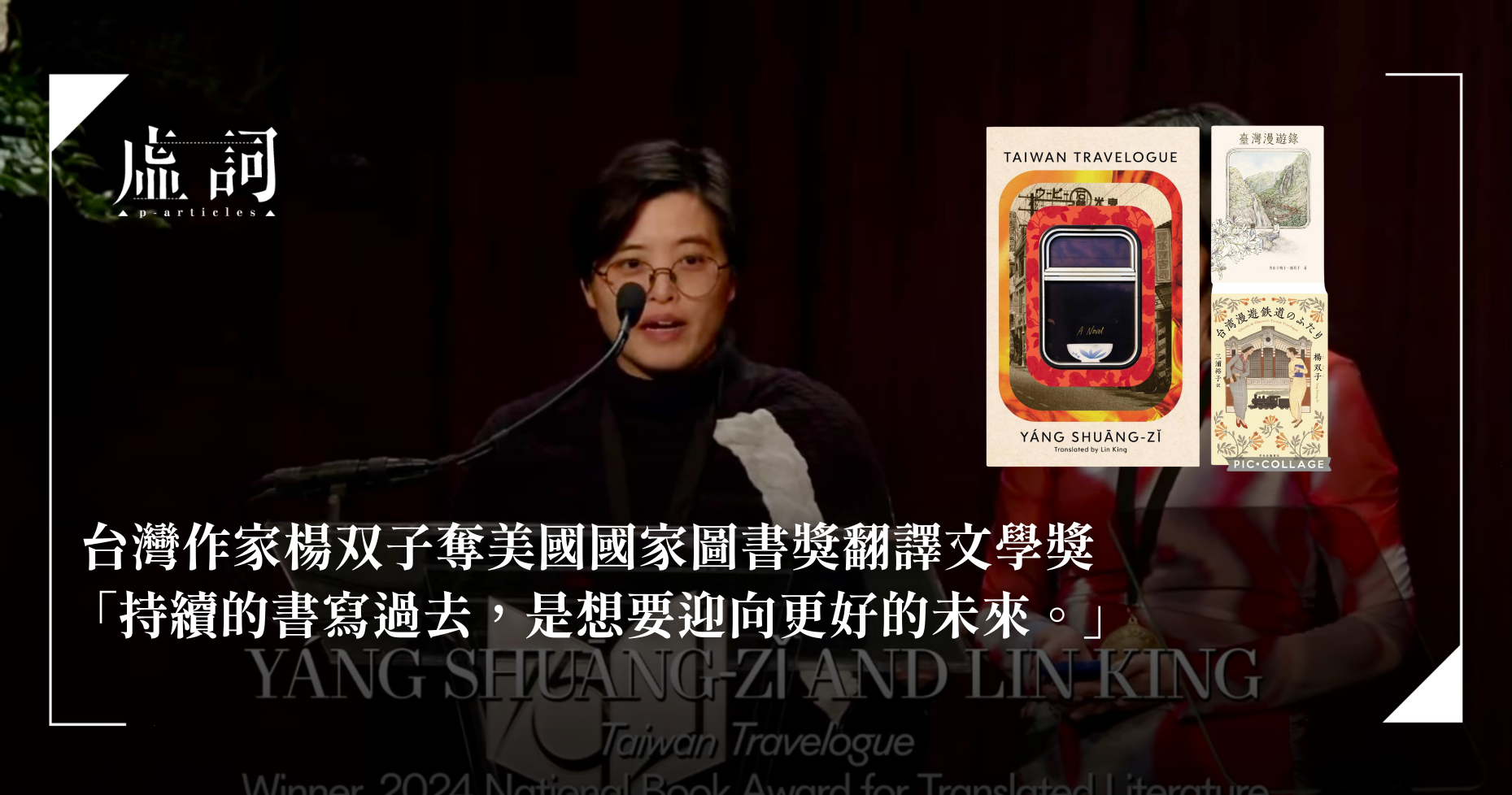

台灣作家楊双子奪美國國家圖書獎翻譯文學獎 「持續的書寫過去,是想要迎向更好的未來。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-21

作家楊双子以《臺灣漫遊錄》獲得美國國家圖書獎,書中透過相知相惜的兩位女性,呈現上個世紀30年代台灣社會景象。《臺灣漫遊錄》是楊双子2020年作品,故事虛構出身富紳家族的青山千鶴子旅居台中時,偶然認識台灣大家族庶出的女子王千鶴,在全然不同文化教養下長大的兩人,因而有機會一起遊歷縱貫鐵道沿線城市,展開豐富的台灣鐵道旅行。小說呈現上個世紀30年代台灣社會景象,透過兩人互動,展現殖民者與被殖民者之間的複雜關係。《紐約時報》的書評指,這是一本討論殖民權力的俄羅斯娃娃,展現小說中的小說,翻譯裡的翻譯。楊双子是台灣小說家,本名楊若慈,楊双子是她與雙胞胎妹妹楊若暉共用的筆名,「双子」為日文漢字雙胞胎的意思,兩人 15 歲起雙依為命,2015 年她的妹妹因癌症去世,楊若慈持續使用楊双子作為筆名。

普通上班族如何讀完一萬本書? 從用600天完成《追憶逝水年華》開始

時評 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-12

臉書用戶Proustian Hsu寫出〈關於我閱讀的一萬本書〉之貼文,談及隨著他在圖書館借閱數逐漸接近一萬本,加上自己家中四千多本藏書,自己的閱讀量應已超過一萬這個數字。閱讀一萬本書的起點源自於他自大學畢業十年後,有天偶發奇想,想讀完普魯斯特的《追憶逝水年華》,歷經600多天後完成,從此改變他的閱讀生命。自閱讀普魯斯特後,他發現自己的閱讀視野豁然開朗。生活漸變成一種秩序、一種約束:一天至少要閱讀完兩三本書、必須維持同時閱讀七、八本書的節奏。和大部分人一樣,他是一般的上班族。早晚各有一小時的通勤時間,再加上提早到辦公室有一小時以上的空檔時間,這些就成為他每天最基本的閱讀時光。內文附有原文的推薦書單。

一畢業就等於失業? 美國調查列出十大畢業後前景最差的學科 藝文學系佔半數

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-07

據《CNBC》報導,美國金融公司Bankrate就根據畢業後的薪金、失業率等數據,列出大學畢業後前景最差的10個大學科,當中藝文學科佔半數。美國教育統計中心(NCES)數據顯示,「工作室藝術」和「視覺和表演藝術」科系的畢業生收入低於高中畢業生,且失業率高達4.6%,被評為最不具價值的大學科系。「學位貶值」是全球現象,香港亦不例外。據2022年由政府統計處所做的調查報告顯示,2019年20至24歲、擁有學士學位的「95後」平均月入較1994年同等學歷「70後」更低。研究同時發現,本港過去20年大學學歷勞工供應不斷增加,惟從事低技能職位的大學學歷勞工亦不斷上升。從《CNBC》報導的數據中,第二個可觀察到的現象就是藝文科系對社會結構而言需求偏低,藝文學系的畢業生普遍需要面臨畢業後沒有直接對應的專門職業的難題。

第十七屆花蹤文學獎開獎 龔萬輝憑首部長篇小說《人工少女》獲頒馬華文學大獎 台灣作家黃春明獲頒第12屆世界華文文學獎

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-07

第十七屆花蹤文學獎於10月11日晚舉行頒獎典,龔萬輝憑長篇小說《人工少女》獲頒馬華文學大獎,龔萬輝歷二十年首奪馬華文學大獎,喜悅萬分,「這個獎的重量當然跟之前的重量比起來,對我來說會更大一點。」他比喻長篇小說為高空跳傘,自己是以傘兵菜鳥姿態一躍而下,充滿不確定和挑戰,他希望得獎作品可以為馬華文學帶來新氣象。第12屆世界華文文學獎頒發給89歲的台灣作家黃春明。黃春明得知消息後也頗感驚喜,直言道:「真的嗎?我九十歲了,年紀這麼大了,還能得獎?」黃春明因健康因素未克親臨現場,由兒子黃國珍代領獎項,本人透過線上參與典禮。黃國珍透露,父親非常想參與頒獎典禮,為此在住處爬樓梯,背兩公斤的背包走路,鍛鍊心臟和體力,但醫生擔心他心臟負荷不了,希望他留在台灣。黃國珍轉達,黃春明還會繼續寫作,最新的長篇小說已寫到最後兩章。內文附完整的得獎名單。

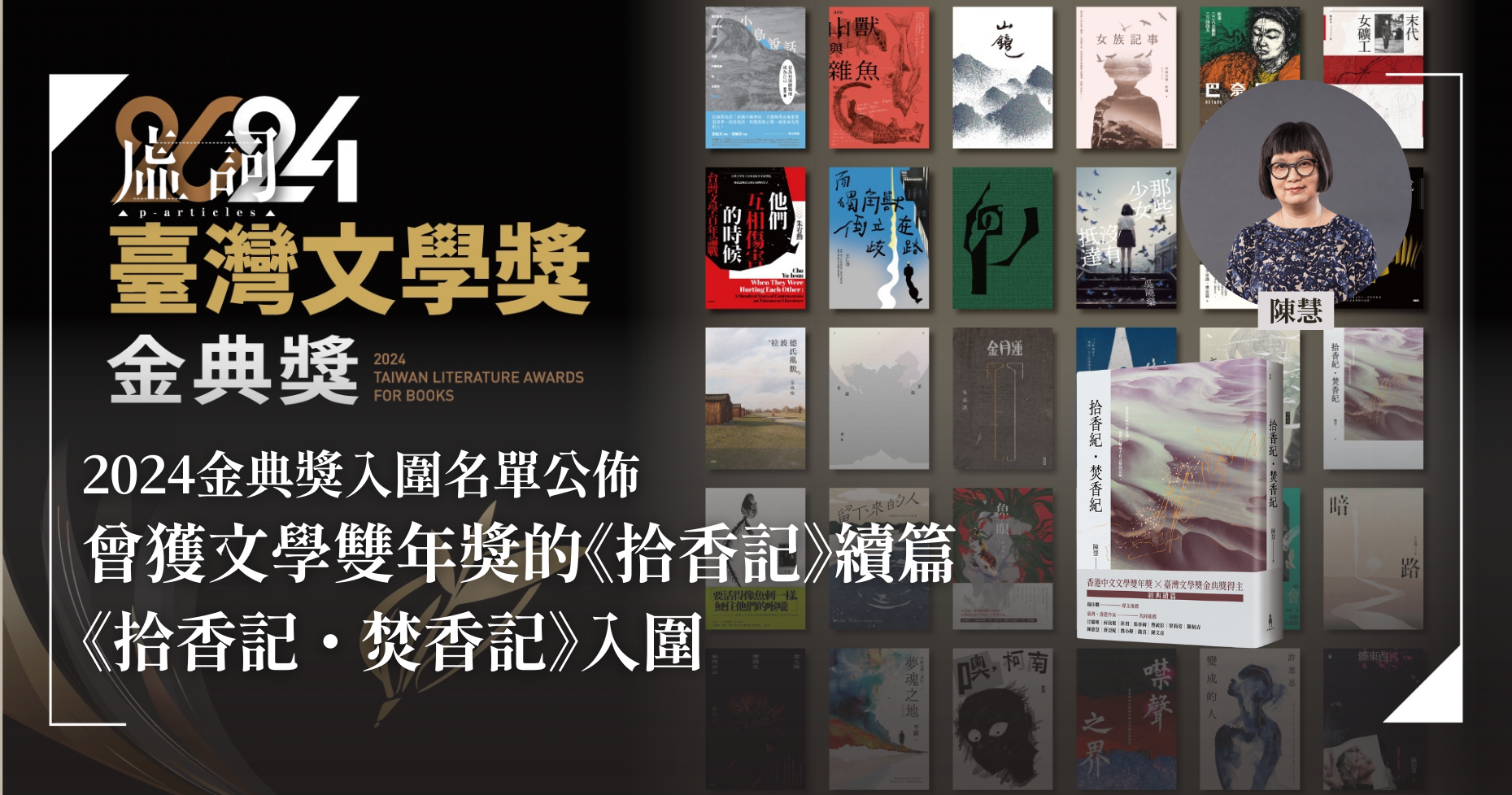

2024金典獎入圍名單公佈 曾獲文學雙年獎的《拾香記》續篇 《拾香記 ・焚香記》入圍

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-11-07

「2024臺灣文學獎」金典獎本週一(15日)揭曉入圍名單,文化部表示,今年共有293件作品參加徵獎,相較於去年,增加了超過5成(102件),創下新高,競爭激烈。而入圍的30部作品類型十分多元,包含小說、散文、詩集、非虛構書寫,當中包括由香港作家陳慧所著、由木馬文化出版的《拾香紀.焚香紀》。入圍評語稱:「《拾香記》的人情暖意,搭配《焚香記》的人性幽微,變得世故了、長大了的少年少女們,也像香港這座城市一樣,變得世故了、變得溫馴了,但那內裡的核心依然堅定、充滿榮光。」評審團表示,從本屆作品中觀察到由於文學邊界逐漸模糊,文學也因而成為更具彈性的有機載體。不僅文類可以相互跨越、議題指涉繁複,在風格上也都各擅其美,反映當前臺灣文壇的活力與動能。國立臺灣大學臺灣文學研究所博士生林宇軒以〈「2023臺灣文學獎金典獎」事件備忘錄〉一文整理2023年金典獎自10月公布入圍名單始所引發的爭議,認為維持獎項的權威性,主辦方臺文館需在未來做出檢討與調整。

2024諾貝爾文學獎小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-17

2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江,是首位獲頒該獎項的韓國作家和亞洲女性作家。瑞典學院讚揚韓江「以激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」在公布結果之前的媒體報導及博彩榜預測,都認為殘雪與村上春樹是今年獲獎的熱門人選,韓江爆冷得獎,可謂出乎意料。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄數篇討論文章。虛詞編輯部整理韓江的文學進路,簡單介紹韓江作品從根源的層面上隊生活的悲苦和創傷的回望,並呈現她理解政治運動、創傷以及寫作三者的關係;印卡翻譯Àlex Vicente在EL PAÍS發布的文章〈獲得諾貝爾文學獎成為詛咒〉。文中講述,對於一些獲獎者諾貝爾文學獎是一種詛咒,認為得獎者獲得最高認可後便停止了自己專業上的精進,或因其壓力而失去了寫作的天賦。亦有人因為得獎而被曝光在公眾的視野之下,摧毀了自己的私生活;洛楓則從村上春樹再次與諾獎失之交臂一事出發,認為村上並不會獲得諾貝爾獎,既因其創作高峰已過,也因為他的書寫對諾獎的意識形態和權力機制而言並不討喜,認為精明的讀者應該跳出獎項的結果框架;韓麗珠憶第一次讀《素食者》時的驚詫,認為韓江的小說或是女性敘事聲音的極致,而所謂的女性敘事,是從陰性的角度,映照世界的誠實之音。她指出,《素食者》是關於反抗的故事,而且深信個人的力量。儘管是悲劇,但並不恐怖,魔幻的敘事方式,令讀者得以和小說世界拉開距離。但以光州事件和真實人物為藍本寫成的《少年來了》則令人無處可逃。

【2024諾貝爾文學獎】獲得諾貝爾文學獎成為詛咒

時評 | by Àlex Vicente(翻譯:印卡) | 2024-10-11

印卡翻譯Àlex Vicente在EL PAÍS發布的文章〈獲得諾貝爾文學獎成為詛咒〉。文中講述,對於一些獲獎者諾貝爾文學獎是一種詛咒,如瑞典作家Harry Martinson,他認為 1974 年獲得該獎項毀了他作為作家和個人的存在。世紀之交,「諾貝爾詛咒」這個詞開始流行,指的是科學領域的獲獎者,他們在各自領域獲得了最高認可,卻停止了嚴謹的研究,在自己不是專家的問題上發表言論,或者休息了。曾擔任瑞典文學院常務秘書的Horace Engdahl「多年來,少數諾貝爾文學獎得主將該獎項視為一種不幸,甚至是一種詛咒。據說,有些人失去了寫作的天賦,因為他們對這種情況感到害怕,不斷地問自己:這一頁配得上諾貝爾獎得主嗎?」著有《百年孤寂》的馬奎斯認為這個獎項相當於死刑:他觀察到許多獲獎者,如卡繆、 Jiménez、聶魯達、Pirandello和紀德,在獲獎後不到七年就去世了。最近的得獎者也有負面意見。 1996年獲獎的波蘭詩人辛波斯卡聲稱,這毀了他的私生活,讓她變成了「官方人士」。 2007 年獲獎者萊辛在回家的路上下出租車時發現了這一消息。最新獲獎者之一、 2022 年獲獎的安妮 · 艾諾承認,諾貝爾獎並沒有讓他高興:官方部分「沉重」,佔用了「寫作時間」。 「這個獎項讓我成為了公眾人物。在此之前,我只是個作家。現在我是一個偶像、一個象徵,所有那些浮誇的詞對我來說都沒有任何意義。」 文中指出,沙特是整個歷史上唯一拒絕獎座的作家,因為他擔心這會影響「他的著作的影響力」並避免被「制度化」。

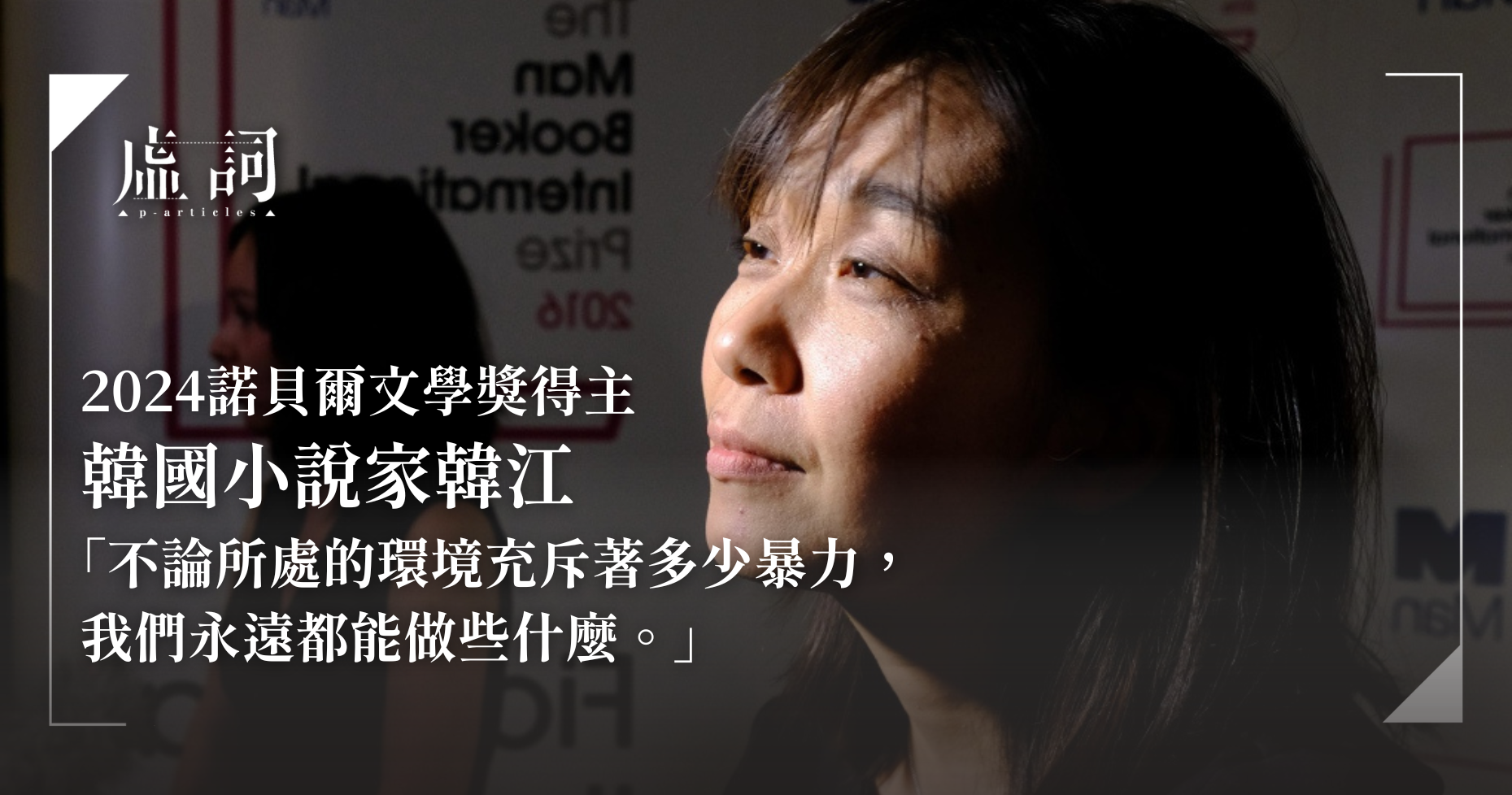

【2024諾貝爾文學獎】韓國小說家韓江獲獎:「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-12

瑞典學院在今晚公布,2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江。瑞典學院讚揚韓江「以她那激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」(for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.)諾貝爾委員會說,韓江面對歷史創傷和無形的規則,在每部作品中揭露人類生命的脆弱。她對肉體與靈魂、生者與死者之間的關係有獨特認知,並以其詩意和實驗性風格成為當代散文的創新者。有「次世代韓國文學旗手」之稱的韓江,1970年11月生於光州,1993年畢業於韓國名校延世大學的國文學系,現任韓國藝術大學文藝創作系教授。韓江獲得大獎後曾在訪談中說自己是作家,兒子和女兒也是作家,這些成就都歸功於愛人。她更稱丈夫洪榮熙為「作家製造家」。他評價妻子是「每一個句子都使出了渾身解數,對自己異常嚴格,具有驚異文學銳角、激烈文學追求的人。」 韓江作為當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一,其作品從更為根源的層面上回望生活的悲苦和創傷,筆墨執著地袒護傷痕,充滿探索的力量。在韓江的最新著作《少年來了》,從15歲的少年「東浩」出發,以韓國的「光州事件」為主題。從個體的生存處境到大議題的書寫,韓江她認為,如果不先深入挖掘這些黑暗醜陋面,最終可能一輩子都寫不出陽光正面的小說,於是決定以自己的方式,提筆寫下這個故事。韓江自言她不是那種會現身在政治場合的人,她偏好透過寫作的方式將思想付諸行動,而寫作本身就是一種政治行為。在要求朴槿惠下台的示威活動中,韓江首次走入人群。她表示,「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

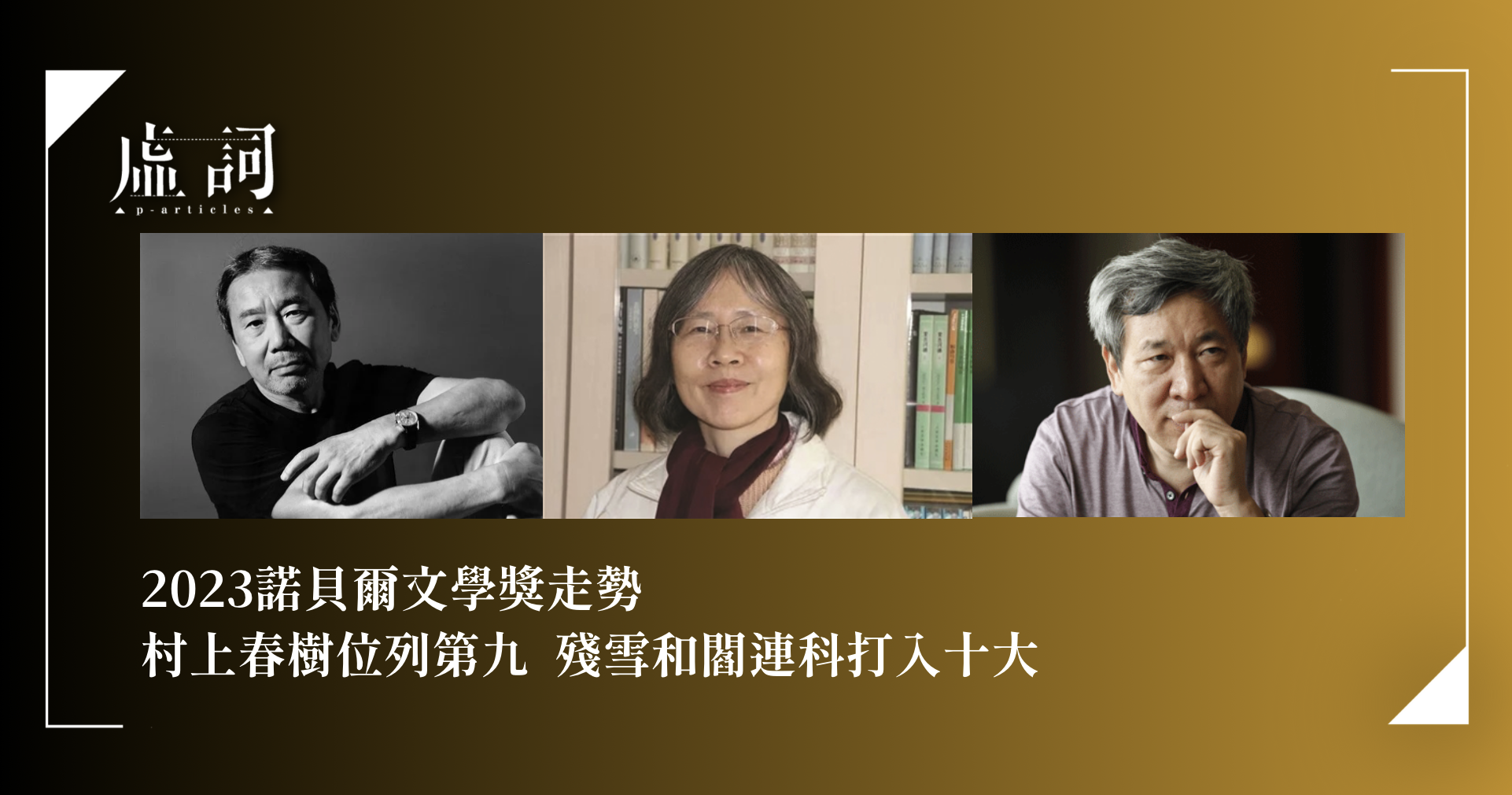

【2024諾貝爾文學獎】賽前走勢:村上春樹第18次上榜位列第二 殘雪大熱位列榜首

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-12

一年一度的諾貝爾獎(Nobel Prize)從昨(7)日開始陸續揭曉各獎項得主,其中文學獎將在10日頒發。米蘭昆德拉逝世以後,村上春樹就成為傳說中最接近諾貝爾文學獎的人。根據英國博弈公司「立博」(Ladbrokes)發布的預測資料,今次的榜首則是中國女作家殘雪,村上春樹排名第二,排名第三則有五人,包括阿根廷的艾拉(César Aira)、澳洲的德穆南(Gerald Murnane)、美國的小湯瑪斯品欽(Thomas Ruggles Pynchon, Jr)、加拿大的愛特伍(Margaret Atwood),以及希臘的索蒂羅普盧(Ersi Sotiropoulou)。

文學家與漫畫家的靈魂對話:阮光民X柳廣成談文學改編漫畫

專訪 | by 黃悠詩 | 2024-10-14

臺灣資深漫畫家阮光民,以及漂泊於世界的香港新銳漫畫家柳廣成,今年各自推出改編自文學的漫畫作品——《植有木瓜樹的小鎮(漫畫版)》及《我香港,我街道(漫畫版)》。Openbook邀請漫畫評論者、暨南大學歷史系副教授翁稷安針對兩位漫畫家提問,請他們分享創作的甘苦,以及在文學改編漫畫的過程中,撞擊出了甚麼不一樣的火花。

Threads上熱議: 今日寫作搵幾多 類型小說與文學作品各自的生存之道 專業意見、作者苦水與網民摸頭

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-19

近期在Threads上有關小說家收入的討論引發關注,特別是文學獎和出版盈利模式的困境。許多作家雖獲文學獎肯定,但長期支持卻有限;出版市場風險高、回報低。Threads用戶@yu_tsz_1001 於2023年的訪問文章寫到,網絡小說提供了新的收入來源,三位在香港的寫作者透過訂閱制獲得穩定收入,卻仍未足以滿足日常生活所需。林楷倫的在Threads上公布的收入數據顯示,雖出版成績斐然,但收入多來自獎項及其他活動。然則,儘管在當今時代下堅持創作如逆水行舟,但衷心祝願各位寫者砥礪前行,實現心中未竟之志業。

香港國際詩歌之夜十五週年——母語的邊界 諾貝爾文學獎熱門詩人阿多尼斯與俄羅斯詩人奧爾嘉 · 謝達科娃作嘉賓 以叮叮車作詩歌節的移動藝術舞台

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-14

2024年將迎來「香港國際詩歌之夜」的十五週年,主題為「母語的邊界」。詩歌節於9月28日在中國會開幕,隨後在中環大館及多所高校舉辦系列活動,包括專題討論會、朗誦及音樂表演。活動匯聚來自全球的十七位詩人,如阿多尼斯、奧爾嘉·謝達科娃等,探討母語與世界語言的互動。特別出版物《母語的邊界》將於9月出版,集結詩人作品的中英譯本。香港電車將成為移動藝術舞台,觀眾可在城市中體驗詩歌的魅力。活動免費向公眾開放,詳情可參考官方網站。

主公,仲尼醬申請出戰!文學 x 卡牌遊戲中的文本互涉!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-09-10

《文學鬥》是郭紹洋老師改編自《三國殺》的文學卡牌遊戲,遊戲中的每張卡牌都與中國古代文學作品的情節和主題緊密相連,讓學生在遊玩中主動探索文學知識。文學作品與卡牌會呈現出互文的狀態,讓應試文章脫離文本原來的敘事時空,更貼近同學的學習生態環境。文學文本在卡牌遊戲亦不止擔任背景設定的角色,更擔任了對時間斷代的社會記憶的召喚。玩家亦在遊戲之中巧妙地體驗席勒所言的:「只有當人完全成為人的時候,他才遊戲;只有當人遊戲的時候,他才完全是人。」

為了活下去——論太宰治《斜陽》的美學式生存

書評 | by 海鹽 | 2024-09-05

太宰治自殺的前一年寫下《斜陽》,這部也是他女性獨白體的最後作品。海鹽重看女主人翁和子作為一個沒落貴族女性的生存境況,也看見她的愛欲挑戰社會禁忌,其實與她以前一直憎恨的直治,本質上是一致的。他認為和子即使不在意某個具體的欲望對象,但有一種強大的生的驅力要她不停地跨過禁忌,令她總是追求着不可能性、朝着死亡。和子經歷過價值斷裂,令她在自己的生命刻上巴塔耶式的詛咒「至死方休」,她必須為着新的價值戰鬥,並存活下去。

從日常透出現實感,抗現代主義的感冒——評《雷聲與蟬鳴》

書評 | by 序言書室 | 2024-08-25

最近,香港文學生活館重印了梁秉鈞的《雷聲與蟬鳴》,距離上次文化工房的復刻本,已差不多15個年頭了,序言書室有見文學館版的封面比之前的色彩更斑斕,而且15年以來很多人不曾買到舊版《雷聲與蟬鳴》,銷情一般倒是令他詫異,所以撰文淺談一下。序言從五十年代的台灣現代詩運動說起,觀其脈絡,余光中的新古典主義影響一代香港詩人。然而,也斯回歸日常生活的風格,作為對現代主義、超現實主義的陌生化,或新古典的鄉土或家國題材的抗拒,其態度令序言想起英國政治思想家以撒・柏林的「現實感」。

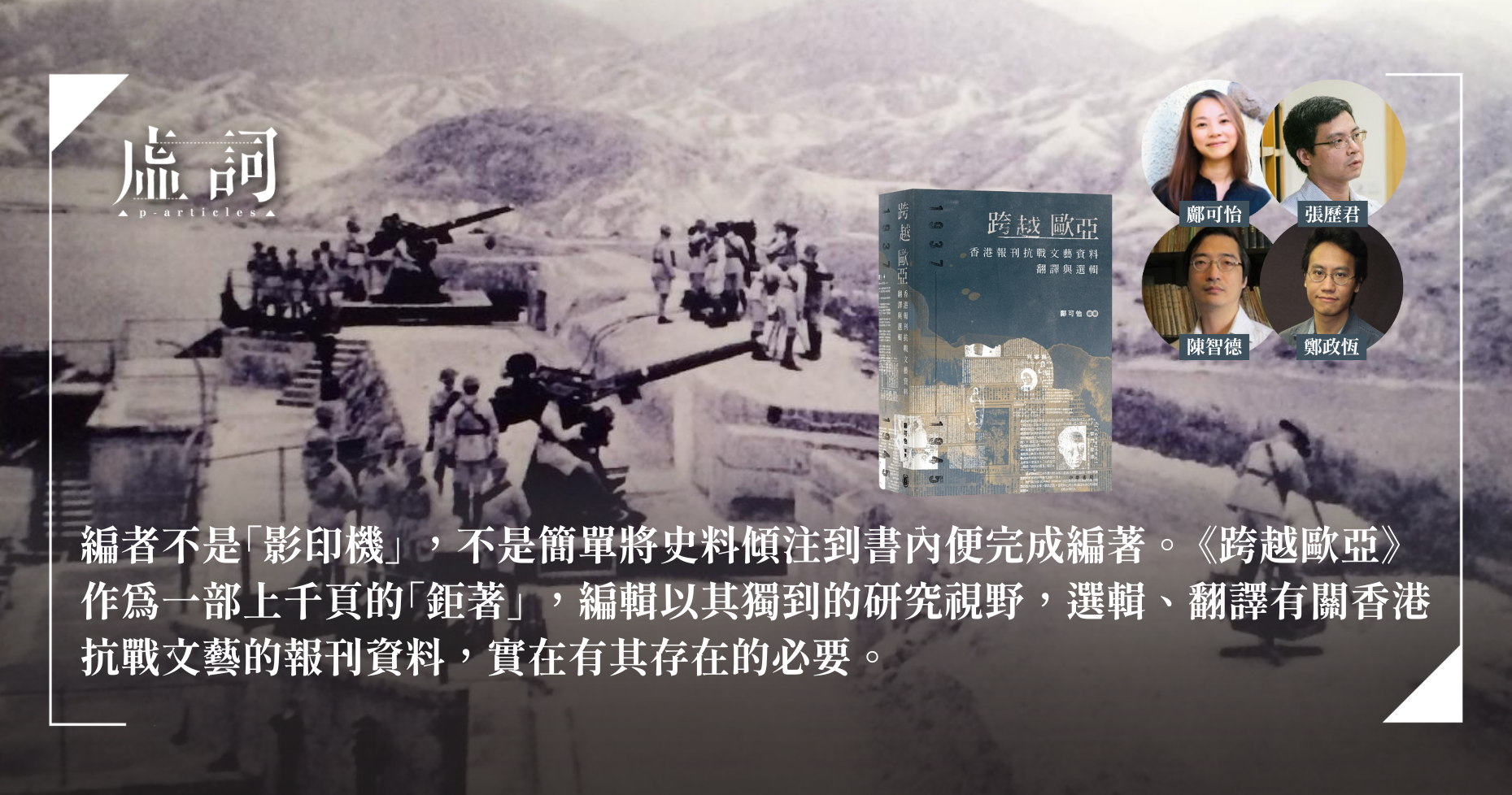

【新書】鄺可怡《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》序

書序 | by 鄺可怡 | 2024-08-15

香港中文大學中國語言及文學系教授鄺可怡一直想把香港報刊的抗戰文藝重置於世界戰爭語境,面對近年的全球戰火、新冷戰格局、更逼近的本土社會政治發展,她知道那些研究課題,已到達必須回應的時刻。《跨越歐亞:香港報刊抗戰文藝資料翻譯與選輯(1937-1945)》全書收錄中文報刊文章145篇、日文報刊文章51篇,體現香港如何成為戰爭語境之下不完全受制的「協商區域」,展現戰時意識形態的多樣性,並強調戰時中國知識分子不囿於民族主義的觀點,從全球視野、跨越歐亞的歷史和戰爭語境重新思考中日戰事。

【新書】《雷聲與蟬鳴》代序

書序 | by 黃楚喬 | 2024-07-08

香港重要作家、詩人梁秉鈞(也斯),1978年出版詩集《雷聲與蟬鳴》,旋即成為香港文學經典。梁秉鈞熱愛香港,也熱愛生活,是書寫本土生活詩的先行者,以平白淺淡的語言,發掘日常事物的尋常之美,寫出七十年代香港生活的獨特節奏,影響多代香港作家。是次「香港文學生活館」的復刻版獲也斯同代人兼好友黃楚喬作序,她先回憶了七十年代的文學、藝術氛圍,並描述了與也斯及其他朋友在東涌、蒲苔島等地的旅行經歷。後來也斯赴美修讀博士,又移居加拿大。在2006年,他特地到訪黃楚喬在多倫多新搬進的舊樓房,把當時裝修的混亂狀態一一寫進詩裡。

人少咗但Output多咗,究竟如何可能?——虛詞六月編輯室手記

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2024-07-02

七月一日高溫悶熱的夏季,虛詞面對人手縮減、方向調整的轉型也已過兩個月了。這兩個月的虛詞,是讓你覺得陌生了,還是更親切了呢?你點擊我們的次數有增加嗎?你覺得虛詞上的好文章是多了還是少了?在編輯部急風趕雨又像延綿無盡的工作中,我們有時亦會想向讀者這樣發出問詢。我們有時也想你們知道我們的熱切,我們的限制,及小小的激勵。是以,將來會有編輯室手記雙月刊出。

閒廢之時,仍可有詩——《閒物廢歌》新書講座紀錄

報導 | by 劉梓煬 | 2024-06-29

香港詩人池荒懸早前推出新詩集《閒物廢歌》,輯錄2016至2023年間沉澱所得的選詩,關於鄉愁、命運、閒物、家族、塔羅、音樂等。在新書講座中,由評論人鄭政恆與池荒懸對談,由填詞人雷暐樂主持,談及《閒物廢歌》的去留母題和過往詩集裡不容忽視的主題——與父輩的牽連。除此之外,池荒懸也分享出版第二本詩集後,開始思考「本土詩」的核心,也嘗試向廣東話的音樂性探問,於是他參與不同計劃、接觸不同藝術媒介,成為創作養份,轉化成觸及面廣闊的《閒物廢歌》。

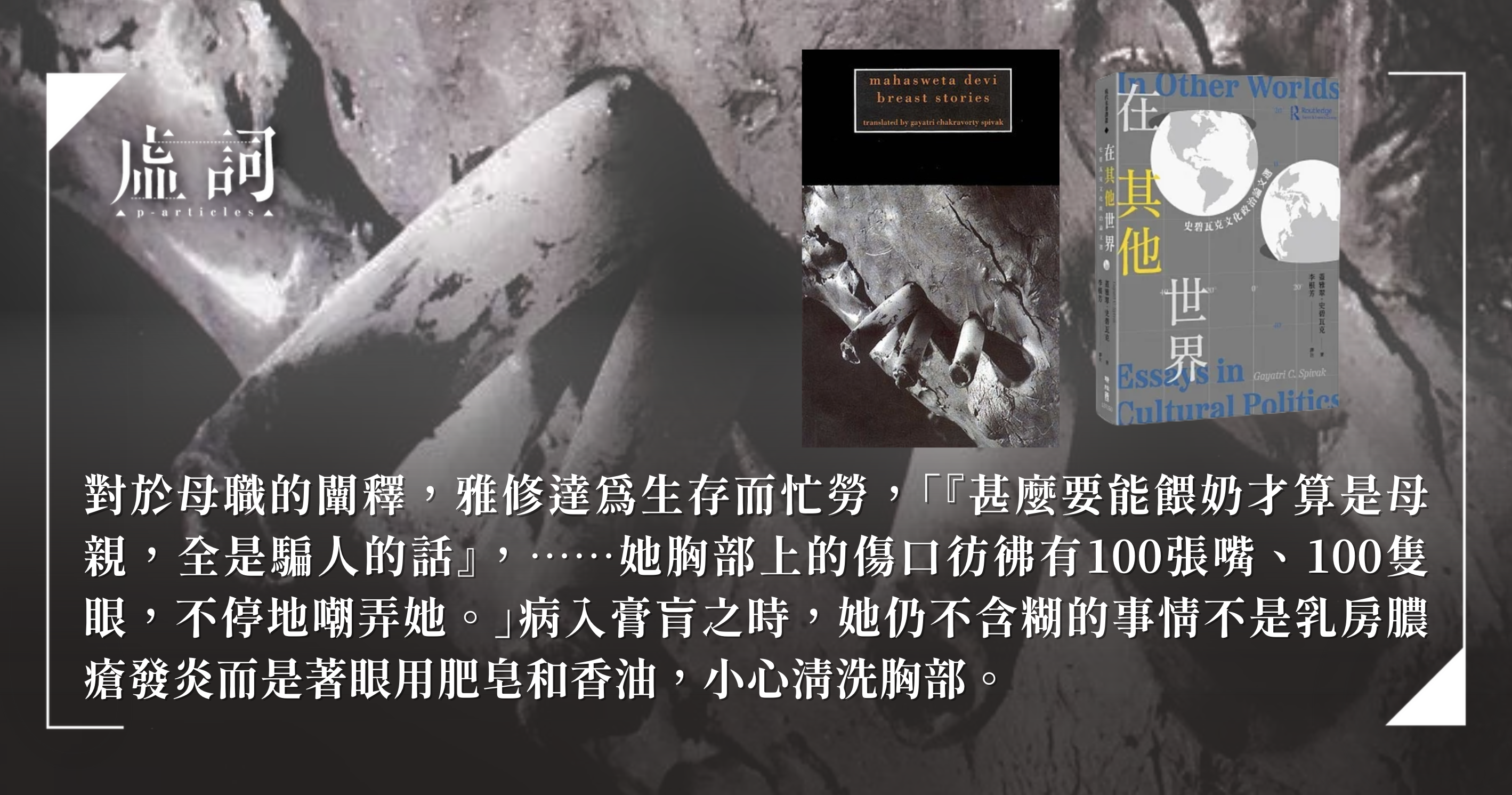

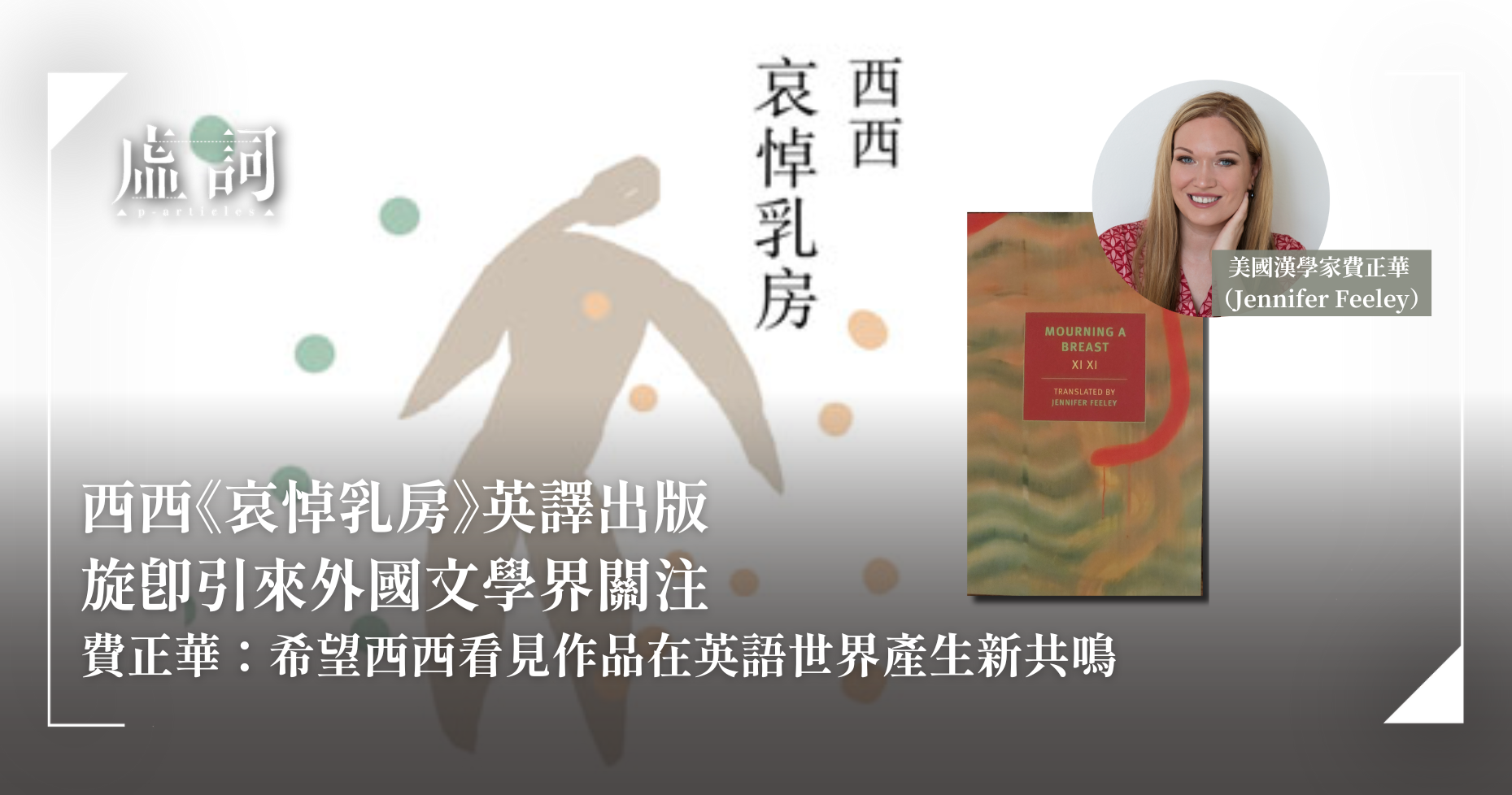

西西《哀悼乳房》英譯出版 旋即引來外國文學界關注 費正華:希望西西看見作品在英語世界產生新共鳴

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-20

西西的文學成就及影響力,跨地域亦跨文化,繼《我城》德譯獲獎後,近日美國漢學家Jennifer Feeley(費正華)英譯了西西於1992年出版的長篇小說《哀悼乳房》(Mourning a Breast),譯本由美國著名期刊《紐約書評》New York Review Books出版,旋即引來外國作家注意,並撰寫書評,繼續回應西西的偉大文字。

男人不讀女人寫的書? 英國婦女獎信託基金會設獎 望消除閱讀性別偏見

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-17

日前,英國的婦女獎信託基金會(Women's Prize Trust),宣布了第 29 屆女性小說獎和今年首辦的女性非小說獎的得主。該會旨在支持女性作家、向廣泛的讀者群推廣她們的著作,並希望解決圖書世界存在的性別偏見,因此先於1996年設立了女性小說獎。在公布得獎前,官方網站揭示了一項研究數據,顯示出女性同等地閱讀男性或女性的著作,但男性大多拒絕閱讀女性作者的著作,而傾向選擇男性作者。

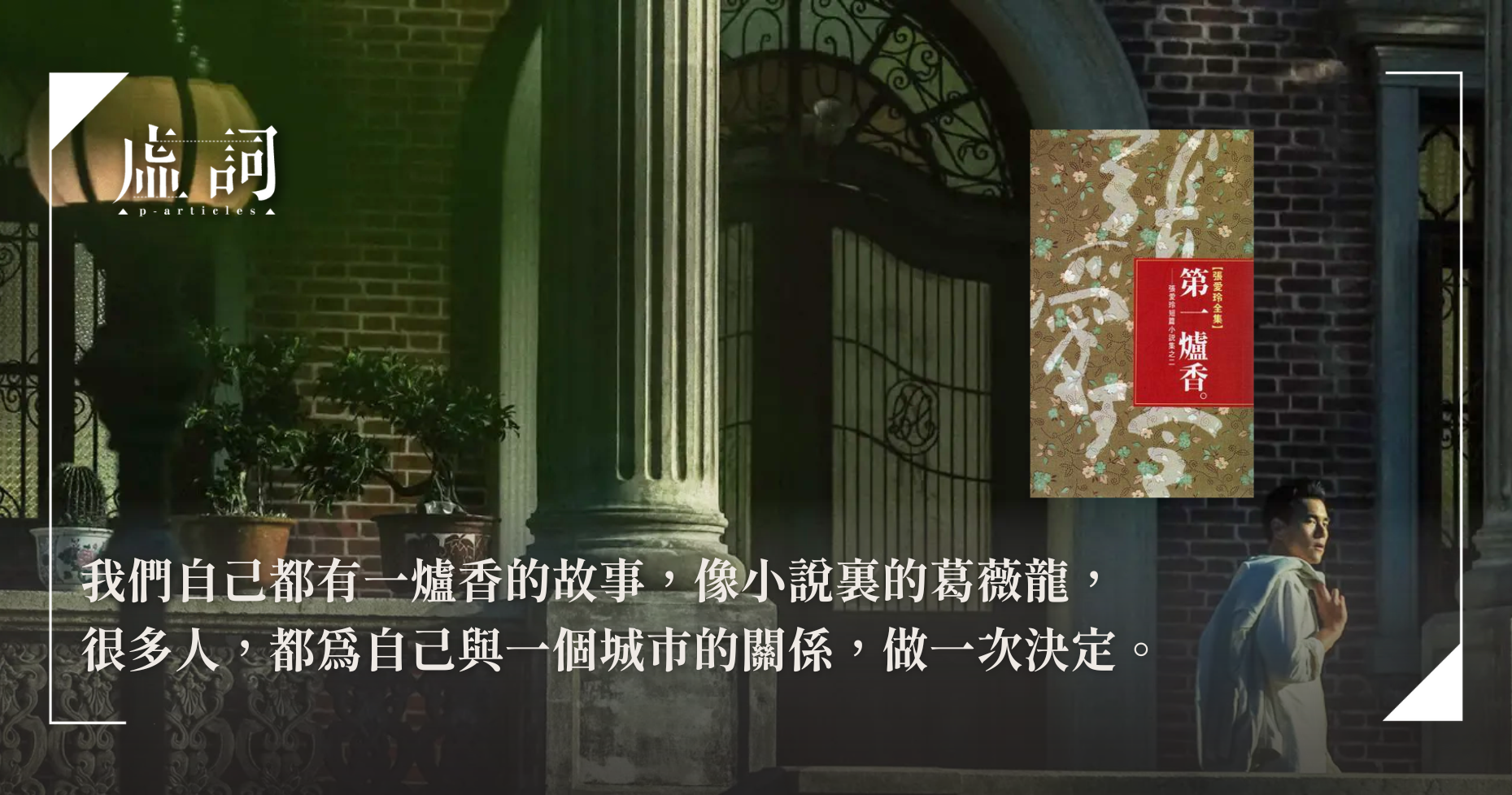

張愛玲《第一爐香》的香港去留

評論 | by 冼麗婷 | 2024-06-17

《蘋果日報》前資深記者冼麗婷看見香港去與留的問題,想起張愛玲的《沉香屑——第一爐香》,「不同時代的走與留,都有不同原因,但一樣不好受。」重看小說與電影版本,她明白葛薇龍眼前有兩個世界,香港半山華宅的人與事是一個世界; 在嘗試回上海的船上,大媽搶她的行李不成,反駡她八輩子嫁不出,又預視了另一個世界,就怕回到那個她不想留下來的世界。薇龍只是其中一種沒有走的人,做了一個別人眼中「更差」的人,其原因也不必偉大,自願與自由,都是我們去留的關鍵。

【附完整名單】第十八屆香港藝術發展獎 吳思遠籲政府支持年輕電影人的創意與反叛 黃龍斌:藝術人想走一條忠於自己的路

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-12

香港藝術發展局主辦的「第十八屆香港藝術發展獎」頒獎禮,昨日(11日)於香港大會堂舉行,共頒發了31個獎項予本地藝術工作者或團體,以表揚他們在藝術方面的成就。今屆「終身成就獎」由著名演藝及戲曲界全才藝人汪明荃獲得。「傑出藝術貢獻獎」的三位得主為世界知名男高音歌唱家莫華倫、資深電影製作人吳思遠及國際建築師嚴迅奇。 文學藝術獎項方面,「藝術家年獎」由香港浸會大學中文系教授、作家葛亮奪得,「藝術新秀獎」則從缺;藝術評論獎項方面,「藝術新秀獎」由去年的文學藝術新秀獎得主、香港浸會大學中文系助理教授、作家曾繁裕奪得,「藝術家年獎」則從缺。而由香港文學館有限公司所舉辦的「虛詞無形YouTube頻道」亦獲藝術推廣獎,這是香港文學館有限公司第四度得到此獎項。

戴望舒厚多士! 故居林泉居原址頻出錯上頭版 潘惠蓮:要有求真精神 應考慮新出現的史料

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-06

戴望舒抵港的八十多年後,在新設的中西區文學徑,及中央圖書館的展覽中,重新呼喚其「林泉居士」之名,卻誤列「林泉居」的地址和原貌,成為香港文學界的關注點。

中國著名作家殘雪榮獲美國文學獎 以新實驗寫作解剖自我 反思文革創傷

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-06-05

去年諾貝爾文學獎呼聲極高的中國著名作家殘雪,近日據美國媒體報道,榮獲「美國文學獎」(America Award in Literature),以表揚其終身致力於文學創作,成為該獎歷年得主中首位中國作家,而曾獲此獎的亞洲作家僅有2011年的韓國詩人高銀,以及2018年的村上春樹。

從星盤讀郭良蕙.獅子座:四分相能量,用文學衝撞社會,始終浴火重生的鳳凰

其他 | by 曾彥晏 | 2024-06-04

臺灣作家郭良蕙擅長描繪都會女性的情愛糾葛,可說是「兒女私情」的代表,卻總受到作家們的亂箭攻擊。曾彥晏深入考察其星盤,看見她的太陽落在獅子,月亮落在天蠍,展現自我,亦得以窺見繁華世間的幽微縫隙,就如她在《心鎖》裡毫無避諱地描繪「亂倫」和試圖探索自己身體,完美揉合畫面的感受文字蘊含了強大的情緒張力。此外,太陽與鄰近的海王星,形成度數相近的緊密合相,為郭良蕙帶來藝術鑑賞能力,也帶來了富有圖像思維且不避張揚的書寫與行事風格;太陽與土星的拉鋸,則令她以迥異於時代氛圍的「惡女」姿態挑戰禁忌。

【台北國際書展2024】以文字療傷,可能嗎?崔舜華X梁莉姿「傷口與文學的連繫」講座側記

報導 | by 陳諾霖 | 2024-05-27

有時我們從創傷中倖存,有的傷癒合成疤,有的卻不動如山,書寫者在裂口的邊緣來回踱步,看傷口湧動、沉靜、結痂、噴發、吞噬。痛苦如何轉化成創作的能量?時代的集體傷痕又該如何書寫?香港文學館邀請台灣作家崔舜華、90後香港作家梁莉姿,與主持鄧小樺一起於台北書展中,坦誠地揭開她們把傷口凝鍊成文學的過程。

在李歐梵教授的客廳聽師母講起──那些「婆婆媽媽的故事」

散文 | by 陳躬芳 | 2024-05-27

香港史研究學者陳躬芳在疫情期間,時常拜訪李歐梵教授家,與師母李玉瑩聊起各種話題。當她讀到師母的最新著作《婆婆媽媽的故事》,發現她系統地講述了師母外婆的一生、記憶中的母親及自己的生命歷程,當中敘述了外婆關於纏足及束胸的記憶,也可見「女子無才便是德」的觀念,師母也在疫情間釋懷了往日母女間的疏離。如是者,她看見師母在一遍又一遍重述原生家庭的過去往事既療愈自己受傷的內在情緒,既在提起的同時,也放下了過往的執著,更看見師母與李教授兩顆「爛縵」的靈魂仍然結伴同行。

知道陳雪怎麼帶貨,就知道她怎麼寫小說

書評 | by 陳栢青 | 2024-05-27

臺灣最多產的同志文學作家之一陳雪,於年初推出短篇小說集《維納斯》,作家陳栢青從她的首本短篇小說《惡女書》說起,看她如何從當年的「惡女」蛻變成人妻,卻一路秉持惡女的核心,不必標榜超前,也不必譁眾取寵,僅是忠實地書寫自身,敢於寫人所不敢寫。陳栢青形容,陳雪在《維納斯》裡下手始終殘,依然狠,更顯示了夜市的女兒、老牌同志代言人如何重新召喚同志文學的「商業價值」,讓品牌再生,成為「新世紀網路團購帶貨女王」。

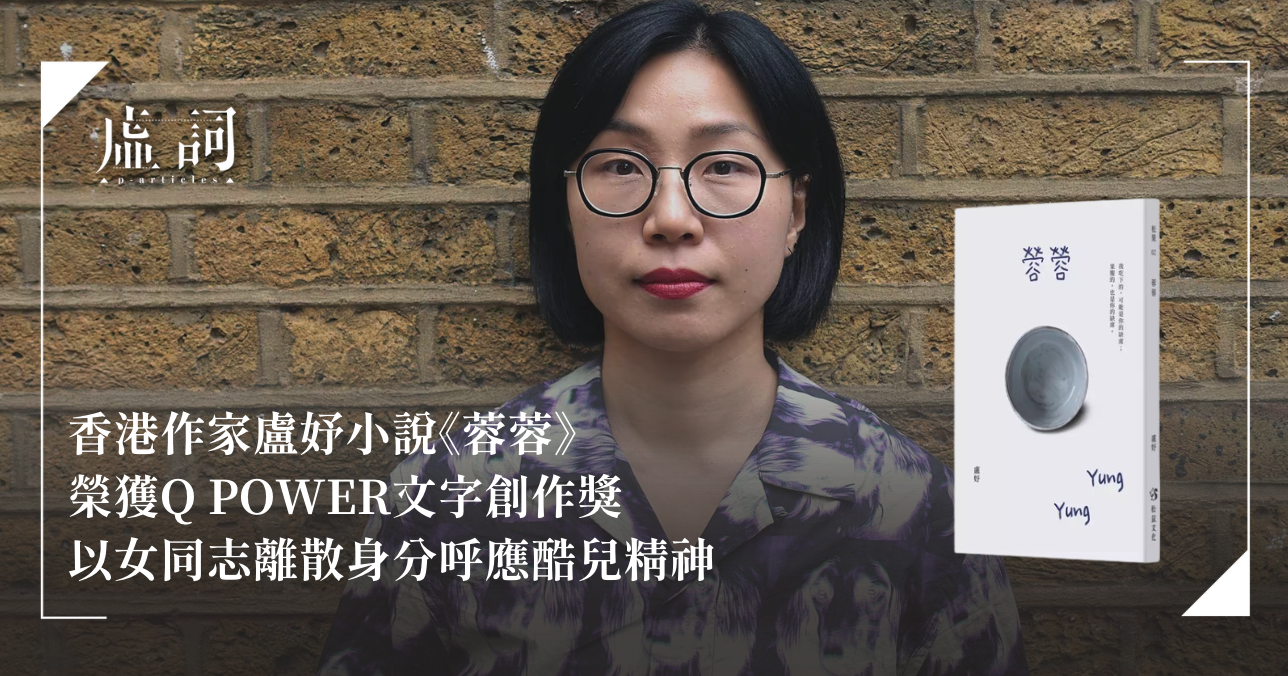

香港作家盧妤小說《蓉蓉》榮獲Q POWER文字創作獎 以女同志離散身分呼應酷兒精神

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-27

臺灣彩虹平權大平台主辦的第二屆Q POWER Awards以放膽追尋為主題,蒐羅各界多元性別為題的作品。早前香港作家盧妤的《蓉蓉》及逆彌的《蓋層記》入圍首次設立的「Q Literature文字創作獎」決選,而主辦於上周(24日)暨臺灣同性婚姻合法化五週年舉行頒獎典禮,公佈盧妤的小說《蓉蓉》脫穎而出獲得獎項。

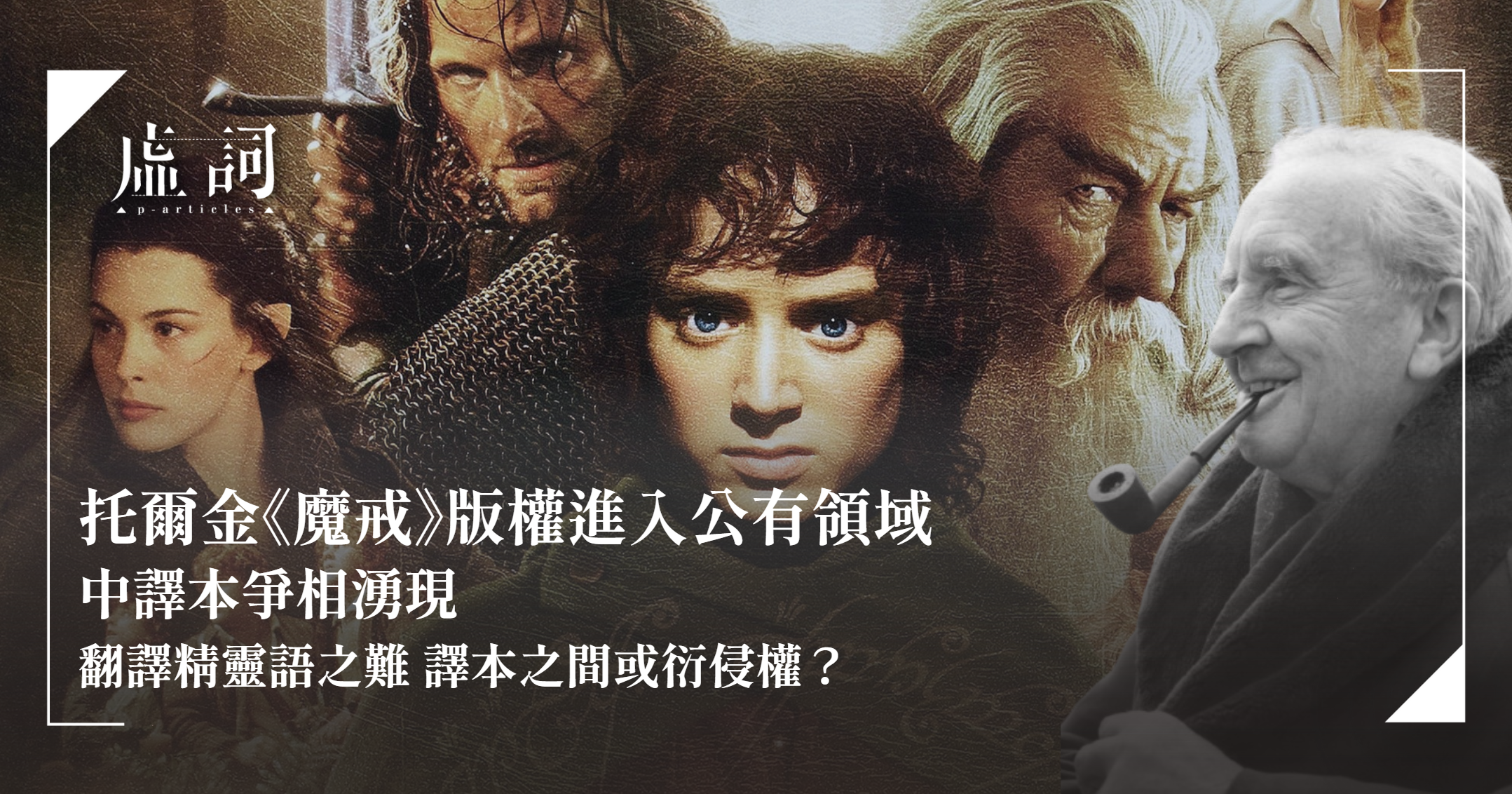

托爾金《魔戒》版權進入公有領域 中譯本爭相湧現 翻譯精靈語之難 譯本之間或衍侵權?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-24

隨著奇幻文學鼻祖托爾金(J. R. R. Tolkien)逝世50周年,代表出版滿70周年的《魔戒》在部分國家正式進入公共版權領域,各出版社可自由翻譯出版,中譯本爭相湧現,引起讀者們比較新舊版本之優劣。

香港文化界連串版權風波 到底發生甚麼事?從中如何思考版權問題?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-21

近日香港文化界發生連串的版權風波,先是中大中文系畢業生創作文集《吐露滋蘭》的作者授權問題,後有導演徐克的《上海之夜》4K修復版於康城首映,卻收到導演楊凡發出的律師信,重申擁有原創故事版權。而事件持續至今的,有香港攝記泰斗陳橋攝影集的出版風波,雙方仍在拉鋸,有待披露更多證據;香港文學舘的「南來作家手迹遺物展」被指展板圖片侵犯香港文學重要研究者小思(盧瑋鑾教授)的版權,舘方修正的處理手法仍惹不滿。 這一連串的版權事件恰是契機,讓我們再去了解更多出版和著作權的問題,更尊重創作者的作品和意念。以下在概述以上事件後,再請香港著名作家及評論人朗天,以及香港藝術家及策展人黃嘉瀛,解說近日事件,也談他們對於侵權、版權糾紛的見聞和想法,藉此思考版權不同的可能性。

還沒愛夠阿嘉莎:評《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》

書評 | by 張亦絢 | 2024-05-20

台灣作家張亦絢最喜愛的書本之一是《克莉絲蒂自傳》,所以當她閱讀英國歷史學家露西.沃斯利(Lucy Worsley)的《阿嘉莎.克莉絲蒂:謀殺天后與她的未解之謎》,她指自己在先天上有「非常不利的因子」。當沃斯利的說法與阿嘉莎衝突時,她幾乎都還是站在阿嘉莎那邊。在這書評裡,張亦絢談到阿嘉莎的1926年大失蹤事件,以及阿嘉莎拆解女性的世代心結,而她認為沃斯利面對女性文學世代的方式,雖然不無莽撞、血性的直率態度,但說不定連阿嘉莎都會欣賞。

【新書】馬尼尼為《故鄉無用》自序〈我的父母沒甚麼好寫的〉

書序 | by 馬尼尼為 | 2024-05-17

馬尼尼為首部長篇小說《故鄉無用》,她以「無用」一詞形容自己的馬來西亞故鄉,以虛實交錯手法寫自己家族裡那些沒有學歷、艱苦謀生、病了瘋了甚至永無發達之日的人是無用之人,那片成長之地則成了無用之鄉。但她寫道:「但是這些東西已經在我體內生根發芽,只有我對這些人有興趣,對這些事有興趣。」她直面長期以來受壓抑的鄉愁,以及揮之不去的「無用」感,寫出這部曲折離奇的鄉土傳說,被劉克襄評為「小刀式的書寫,精準俐落,充滿張力」。

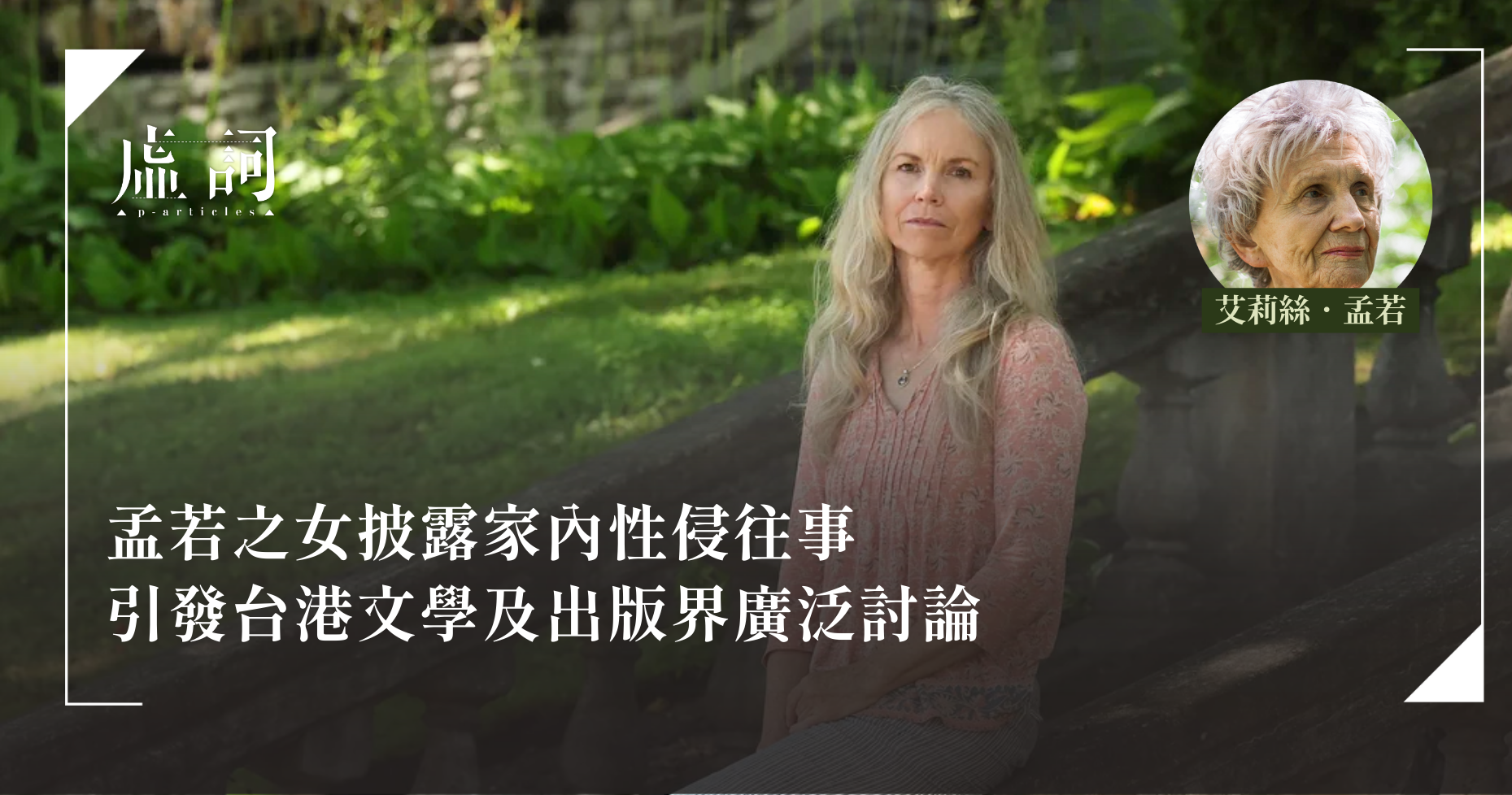

加拿大短篇小說作家、首位加拿大籍女性諾貝爾文學獎得主艾莉絲.孟若逝世 享壽 92 歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-14

有「加拿大契訶夫」之稱,首位加拿大籍女性諾貝爾文學獎得主艾莉絲.孟若 (Alice Munro) 已患有十多年認知障礙症,她於週一 (13日) 晚上在安大略省 (Ontario) 去世,享壽 92 歲。

臺灣彩虹平權大平台Q POWER 設文字創作獎 香港作家盧妤《蓉蓉》、逆彌《蓋層記》入圍決選

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-14

正當香港的女同志電影《從今以後》於柏林影展得獎,另一邊廂,臺灣彩虹平權大平台主辦的第二屆Q POWER Awards於上周公佈決選名單,其中兩位香港作家盧妤《蓉蓉》、逆彌《蓋層記》入選首次開辦的「Q Literature文字創作獎」,以不同媒介書寫同志力量,讓更多香港同志族群的故事能被看見。

【新書】陳黎《淡藍色一百擊》後記

其他 | by 陳黎 | 2024-05-11

台灣詩人陳黎睽違九年出版最新詩集《淡藍色一百擊》,他在後記中記錄了病魔多次襲來的身心之困,甚至有段日子無一日不興「棄世」之念,但詩人依然以拳拳到位的語言,自我療傷。詩集揉雜日本俳句短歌、古希臘抒情詩、德國猶太裔詩人作品等血脈,其中最為堅實的祕密武器是花蓮的山風海雨、小城的家族日常。

康文署復辦文學獎 取消文學評論組 嚴禁影射及令人厭惡語言 文學界憂影響參賽意欲 內地文學獎亦無此類規例

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-05-06

康文署轄下公共圖書館舉辦的兩大文學獎因內部檢討停擺兩年多,其中「中文文學創作獎」(文學獎)停辦一屆後,將於今年復辦。館方取消文學評論組,並於「來稿須知」新增兩項條款,國安條款以外,亦規定參賽作品不得有影射或誹謗他人成分、暴力、色情、粗言穢語、不雅,及任何令人厭惡的語言及行為,違者取消參賽資格。中文文學創作獎向來為香港重要的創作比賽,是孕育新一代作家的搖籃,而這次新增的條例前所未見,引起文學界及公眾關注。故此,「虛詞」分別訪問七位香港作家及學者,包括曾任評審的學者及參與過不同文學獎的年輕作家。他們圍繞此次條款改動的事件,談到文學獎與創作空間的意義,獎項的認受性等問題,值得我們深思關於文學創作的理念,以及現時香港文學創作的風氣。

【文藝Follow Me】「灰白質留言:文學X視藝」 鄧小樺:刪除與遺忘的過程中有銀光

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2024-05-05

第八屆香港文學季「灰白質留言:文學X視藝」已於4月18日在大南街合舍落下帷幕。這是一個探索「記憶」的展覽,而其所經歷的風波恰恰是個推翻、覆蓋、抹除記憶的行為,在記憶病變之前,我們該如何面對它?

在擠迫之城擁抱情緒病患者——曾繁光 X 黃怡 X 曾卓然「都市病.病都市」講座記錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-25

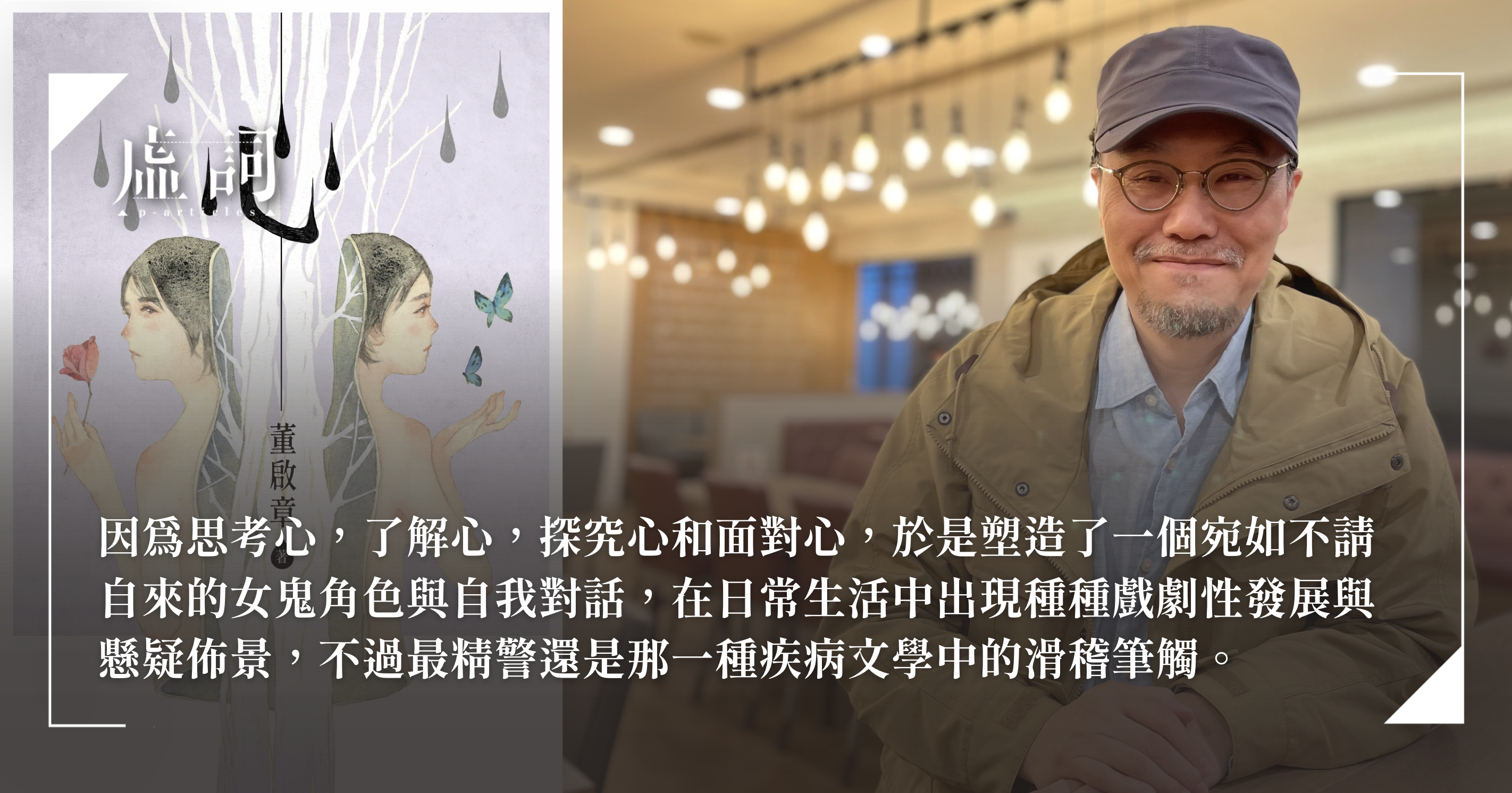

黃怡繼而分享了四篇短篇小說,當中有三篇都收錄在《擠》裡。第一篇〈哭泣的女人〉啟發自畢卡索的名畫 ‘Weeping Woman’,講述一名OL隱瞞抑鬱病歷,以失戀掩飾情緒崩潰的故事。黃怡指,哭泣只在「正確」的時間與地點才被允許,否則會阻礙日常,帶來社交困擾,偏偏抑鬱引發的哭泣無可避免,為免被公司作個別看待甚或解僱,女主角選擇謊稱失戀。「主角深信大多數人都能理解分手是怎樣一回事,對失戀的人抱有必然的憐憫和同情,故哭泣是被容許的。然而,抑鬱是一種長期疾病,主角擔心旁人終有日會覺得她已哭夠,故她再度陷入掙扎,思考是否需要再假裝與新男友分手,甚至抄襲愛情小說的劇情,好讓同事不會追根究底,懷疑她有情緒病。」黃怡補充,這些情節看似荒謬,卻全都源於身邊人的真實分享、在社會中面對的不安與憂慮,黃怡的創作常以這些困擾為起點,書寫人物面對的困境。

審視內在損傷,從記憶到釋放:「患得患失——疾病、治療與創作」文學季開幕講座紀錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-15

「生老病死」為人生必經階段,生而在世,疾病總是無可避免。疾病令我們感到未知、恐懼與創傷,但同時亦是驅使我們認識、調節自己的一個過程。經歷三年疫情,香港人對疾病都不會陌生,它既是這個社會的表徵,同時又是揭示深層社會面貌的隱喻。本年度文學季以「別來無恙」為主題,由作家袁兆昌主持的開幕講座「患得患失——疾病、治療與創作」,更邀得藝術家白雙全、作家蔣曉薇及洛楓,與讀者分享疾病與創作之間的微妙關係,如何透過創作療癒傷痛。

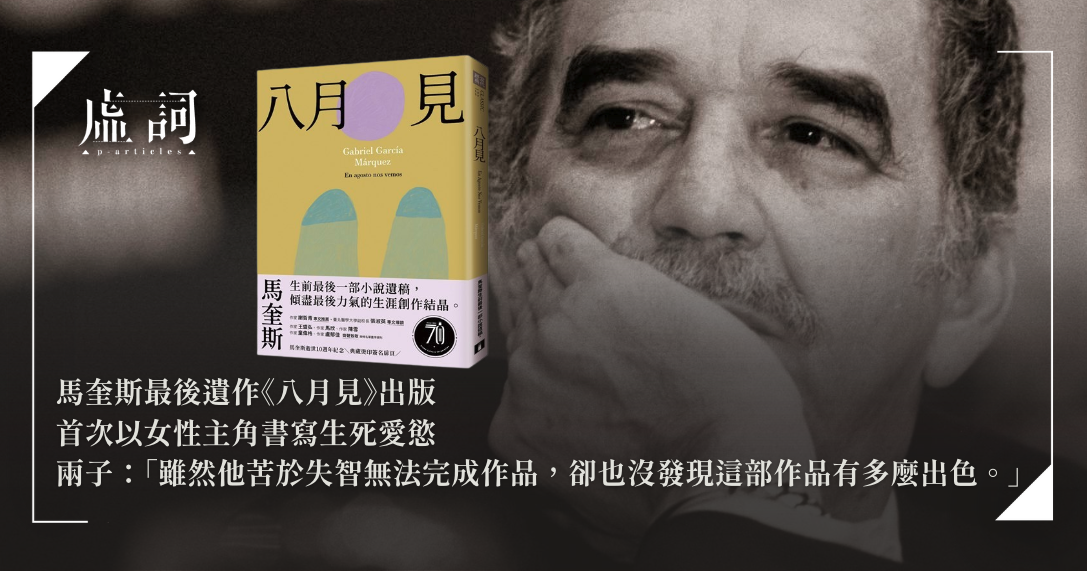

馬奎斯最後遺作《八月見》出版 首次以女性主角書寫生死愛慾

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-08

拉丁美洲魔幻現實主義文學代表作家、諾貝爾文學獎得主加西亞.馬奎斯(García Márquez)逝世至今十年,在其誕辰3月6日全球同步出版其最後遺作《八月見》(En agosto nos vemos)。書名遙遙呼應與妻子的生死之約,此作更是馬奎斯首次以女性主角書寫生死愛慾,繁體中文版沿用葉淑吟翻譯,由皇冠文化出版。

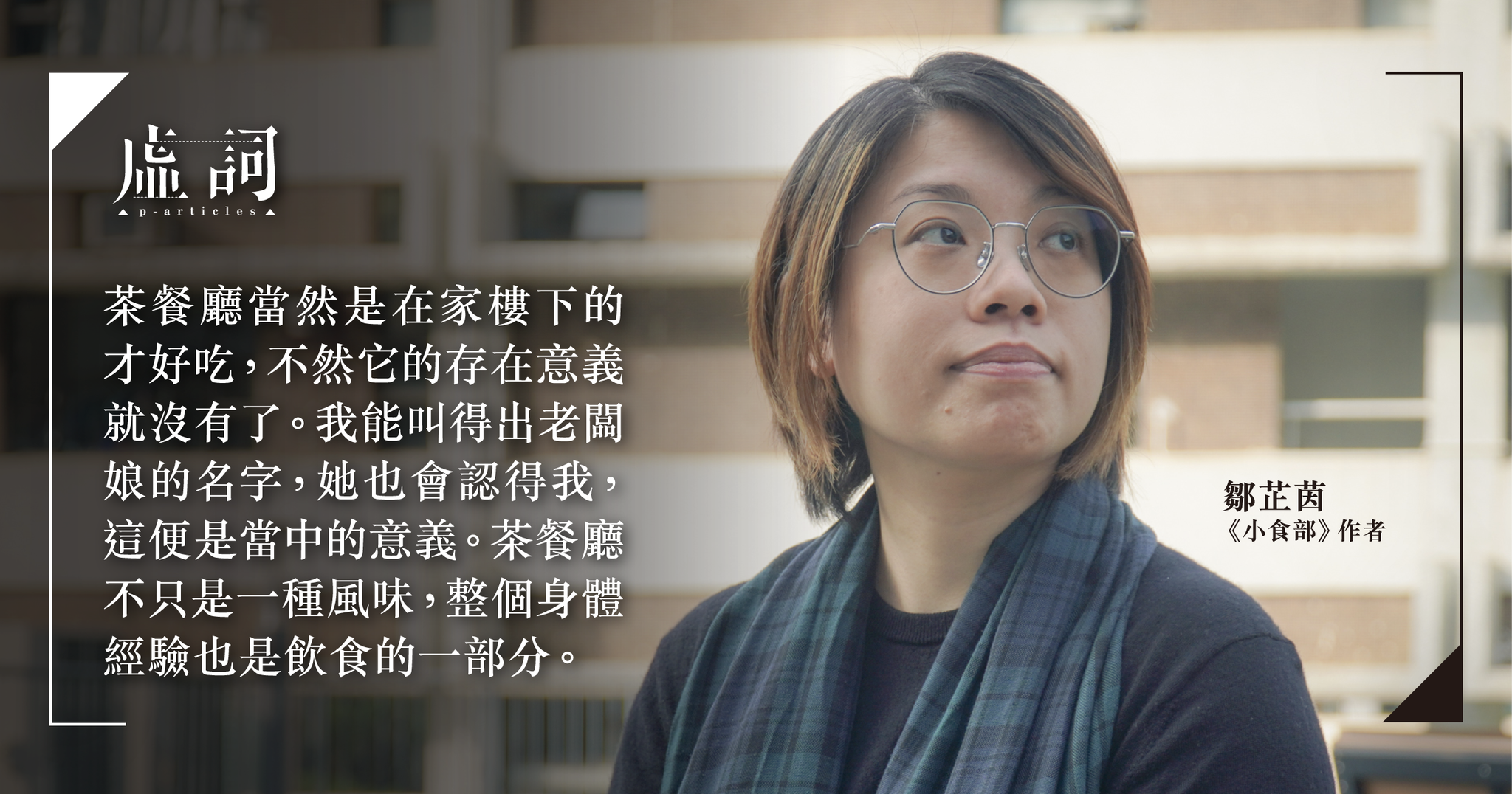

日常爐灶,文化人情——訪《小食部》作者鄒芷茵

專訪 | by 王瀚樑 | 2024-03-06

飲食本是家常事,在網絡年代食評隨處可見。不過鄒芷茵所寫的飲食專欄,卻並非尋常可見的食評。本身從事文學研究,曾獲中文文學創作獎、青年文學獎,著有散文集《食字餐桌》,結合研究者和作家的雙重身份的鄒芷茵,在專欄中既寫飲食,同時將各色各樣的文學典故與歷史資料順手拈來,文藝光影穿插在粥粉麵飯之中,把一道家常便菜寫得五味紛陳。緩緩讀著她新近出版的散文集《小食部》,尤如喝下一碗老火湯般滋潤而營養豐富,非一般速食快餐可媲美。她笑說寫飲食文章與烹調同理,最重要的是用心。「不是隨便把食材放進鍋裡,不然每餐都是吃火鍋。」

【無形・同病相連】前置詞:生於憂患

無秩序編輯室 | by 無形編輯部 | 2024-02-29

每年《無形》會有一期,全本承載香港文學季的主題創作,讓參加者可於展場即場閱讀作品。今期《無形》收錄今屆香港文學季「別來無恙」的焦點展覽「灰白質留言」七個新創作文本,探索記憶之病。

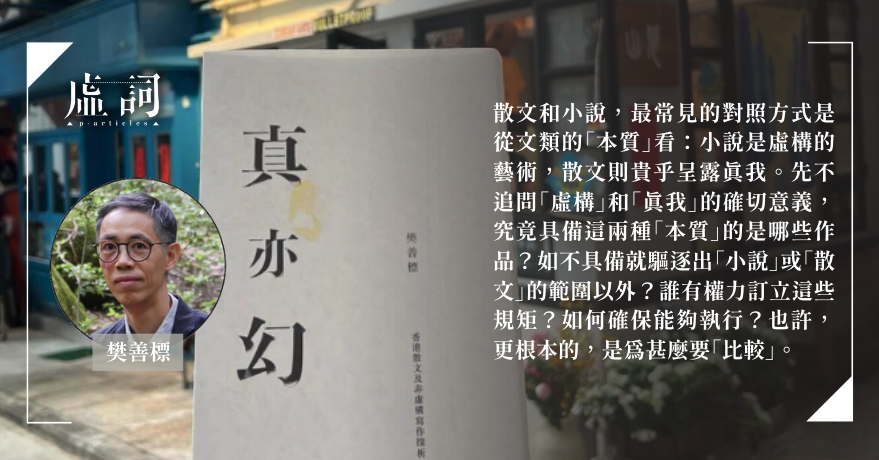

翻覆波瀾真亦幻 ──《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》前言(節錄)

書序 | by 樊善標 | 2024-02-08

香港中文大學國語言及文學系教授樊善標於見山書店出版《真亦幻:香港散文及非虛構寫作探析》,前言從歷史的角度釐清為何我們總是把散文和小說作比較,而此書各文大部份以散文或非虛構寫作為對象,各篇有其獨立論旨,觸及一些問題:在沒有絕對約束力的紀實文類契約下,讀者可以怎樣披文以入史,可以怎樣看待紀實中的凌虛,作者又曾經怎樣尋求文學性的認證。

【教育侏羅紀】中國文學最後的十堂課——寫給讀文學的你

教育侏羅紀 | by YW | 2024-01-16

你還記得當年上中國文學課的畫面嗎?YW眼見修讀中國文學的學生每年遞減,首次任教文學科卻聽聞學校要殺科,如今迎來了最後的十堂課,有所感觸。文學科課程要讀的內容多、試題難、回報低,中途棄船的人很多,只有九位學生堅持留下。這段旅程令YW反思怎樣的語文教育才是成功,到底DSE是否衡量老師教育能力的場域,相比五星星,他更貪心的希望是,學生走向更廣闊的世界。

【2023・回顧】寒冬中逆風而行——2023香港文化大事回顧

現象 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-02

2023年的復常與夜繽紛,有沒有為香港文化界帶來歡喜豐收的一年呢?用易經卦象而言,或者近於「或躍在淵」。年末沙田文化博物館或殺館之消息,再回顧2023年文化界大事新聞,不禁令人唏噓。年初紀錄片《給十九歲的我》的爭議,引發公眾激烈討論;與此同時,「四字電影」發圍,香港電影業彷似迎來新的生機,然而鮮浪潮等各位培育電影新秀的平台卻面對電檢刪剪問題。今年出現文藝工作香港未能入境香港的新聞,為歷來最多。另一方面,復常通關後港人紛紛北上外遊,嚴重打擊本地餐飲及零售業,包括書業生意也大幅下滑。過去幾年逆巿景氣的香港獨立書店業也屢受打擊,不排除未來將有結業潮;加上香港文學館的撞名爭議,香港文化未來前景頗有如履薄冰之情。然而,今年文化界也有值得慶賀之事,許鞍華拍攝紀錄片《詩》,首次把香港詩人帶到大銀幕;梁朝偉榮獲威尼斯終身成就獎也帶來沖喜效果,而今年衝擊娛樂圈的AI尹光及ChatGPT,也引起科技與藝術的創作討論。未來不可預期,唯有繼續自強,支持並珍惜本地文化創作,讓我們在逆風中同行。

【2023・回顧】新書多珍重——2023年香港文學重點出版

現象 | by 虛詞編輯部 | 2024-01-03

自疫情解封後,市民紛紛離港消費,本地經濟持續下滑。根據入境處數字顯示,聖誕四日長假期間,合計逾140萬港人北上及外遊,不但香港零售及餐飲業大受打擊,聖誕檔期電影票房亦錄得20年新低。今年書業亦彷彿迎來寒冬,生意額大不如前,近月獨立書店更屢受打擊。在這時刻,買書除了是精神的滋養,也能給予作者、出版社及書業實際的支持。「虛詞編輯部」特意精選年度重點文藝書籍,羅列2023年不容錯過的佳作,在新一年,願好書有好報。

【文藝Follow Me】創作作為一種藥——文學季「別來無恙」開幕暨開幕講座

文藝Follow Me | by 黃桂桂 | 2023-12-30

本年度文學季「別來無恙」於12月初開幕,請來洛楓、白雙全及蔣曉薇出席開幕講座「患得患失——疾病、治療與創作」。文學館總編輯鄧小樺在開幕時越洋致辭,她覺得疾病是一個身體內外連繫的反應,「是個認識及調節自己的過程,甚至能為創作提供養分,從這方面看,其實疾病並不是太負面。」洛楓、白雙全及蔣曉薇亦在講座上娓娓道來他們如何思考疾病與創作的關係。

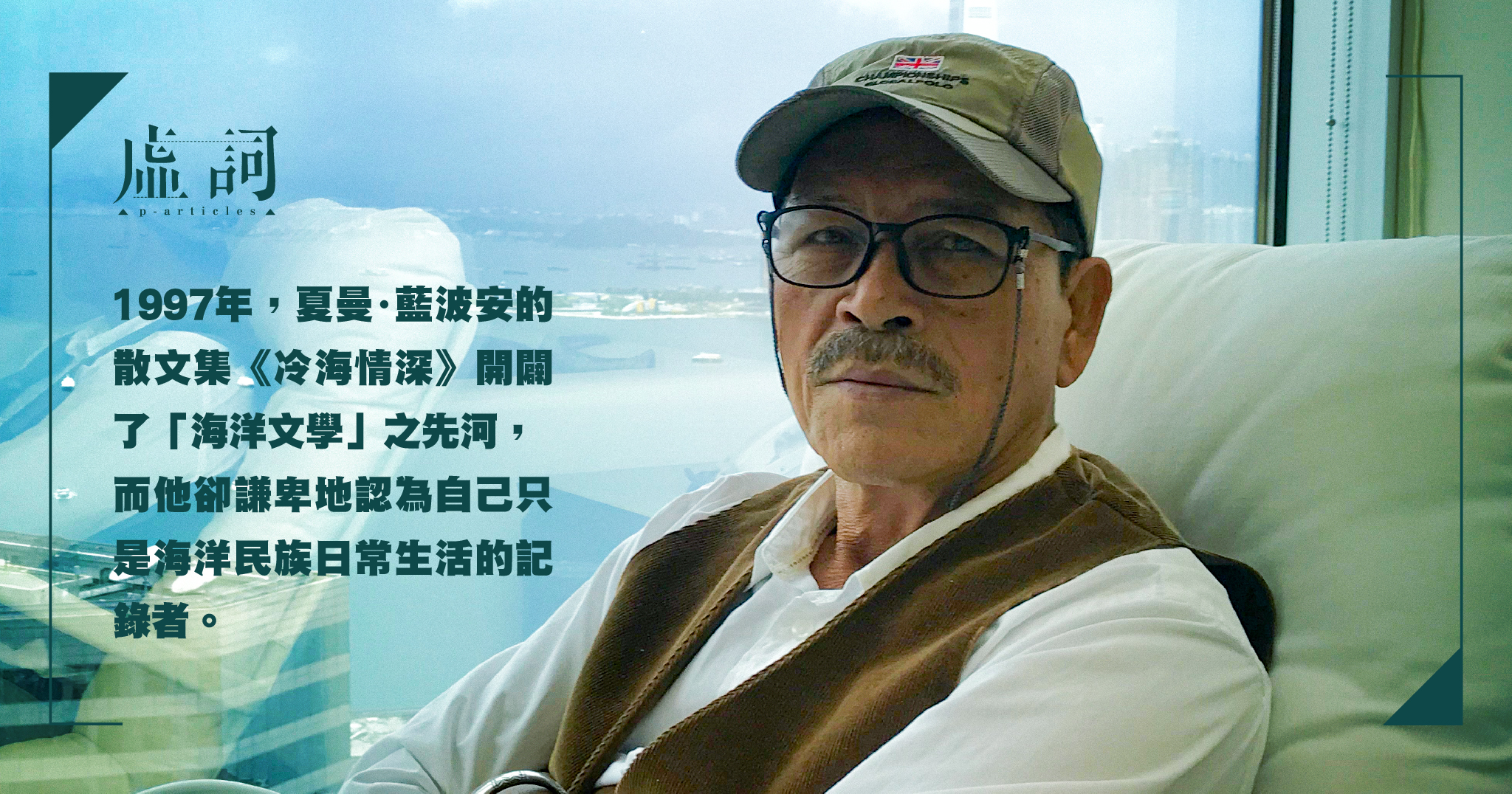

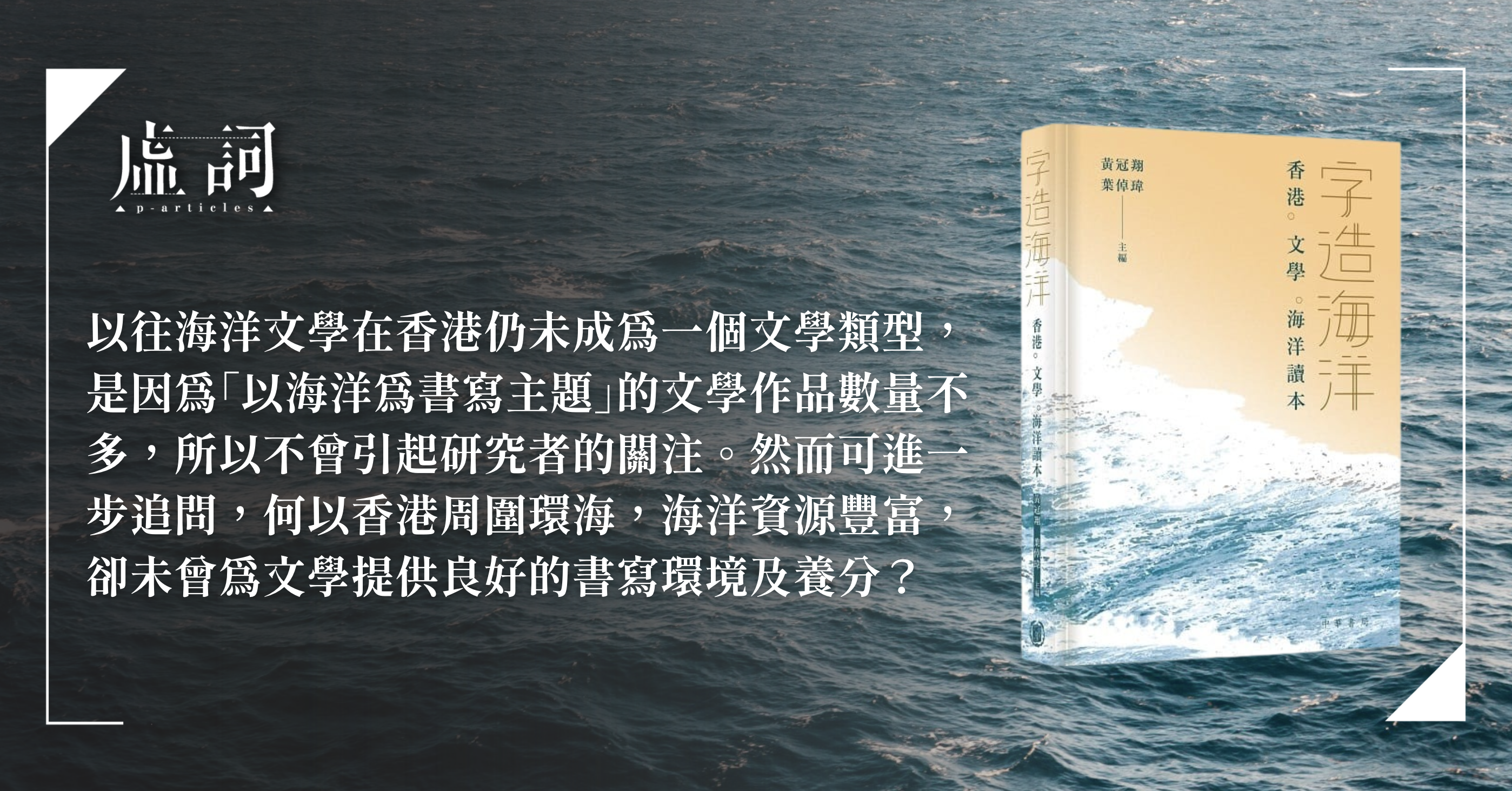

【新書】《字造海洋:香港.文學.海洋讀本》——前言:在香港讀海洋

書序 | by 黃冠翔 | 2023-12-29

香港島及諸離島星懸海上,與九龍半島對望,九龍則背靠新界諸山,可說整個香港地勢是背山面海,但從文學、文化角度看,香港長期都是背海之城。在城市發展歷史中,尚未出現如西方《老人與海》(The Old Man and Sea )和《白鯨記》(Moby Dick)一類磅礡的海洋文學名著,甚至在早期,海洋鮮少成為作家投射、想像、稱頌的對象,海洋隱身於陸地之下,被城界排拒於外,海洋在文學作品中佔比偏低。然而,這個現象到了一九七〇年代開始有了變化,受到本土意識興起的影響,作家們開始看到本地的海洋,一九九〇年代甚至到了千禧年代之後有更顯著的轉變,許多作家開始挖掘香港海洋文化的價值,以海洋意象及想像作為創作主體,「文學海洋」在香港開始受到創作者重視。本書的編輯初衷,便是想喚起讀者和研究者的興趣,去探尋香港文學中「海洋」的面貌,藉此找回這座城市的海洋文化及其意義。

「香港文學季.別來無恙」開幕——擁抱生命與無常,以文學藝術療癒傷痛

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-12-09

「香港文學季.別來無恙」昨日(8日)在香港藝術中心古天樂電影院舉行開幕典禮暨開幕講座,且邀得香港作家崑南、藝術家楊秀卓擔任開幕禮主禮嘉賓,中文大學藝術行政主任鍾小梅則代表香港文學館作開幕致辭。香港文學館總策展人鄧小樺雖然身在台灣,亦特意錄製短片向文學界友人問好。由作家袁兆昌主持的開幕講座「患得患失——疾病、治療與創作」,則邀得作家洛楓、蔣曉薇以及藝術家白雙全作講座嘉賓,分享疾病與創作之間的微妙關係,以及他們如何透過創作得到治癒。

香港年輕作家梁莉姿、蘇朗欣獲「新北市文學獎」、「桃園鍾肇政文學獎」 梁莉姿:「願離開的人記得一切背負」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-28

近年香港作家於臺灣屢獲文學獎項,繼早前陳慧憑《弟弟》榮獲「2023臺灣文學獎」金典獎後,兩位香港年輕作家梁莉姿、蘇朗欣近月也再次獲獎。梁莉姿憑詩作〈媽媽給我寄口罩〉獲頒「2023新北市文學獎」新詩一般組優等獎,蘇朗欣則憑〈時間之外〉獲頒「2023桃園鍾肇政文學獎」短篇小說評審獎。

一場關於「刻板」的文學論爭:吳明益、羅智成、朱宥勳

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-13

本屆2023臺灣文學獎爭議連連,其中吳明益的入圍作品《海風酒店》被決審團評為「在水泥建廠抗爭的情節中,角色的塑造過於刻板」,引來吳明益以及出版社「小寫出版」總編虹風一同發表文章回應。決審委員會主席羅智成於臉書迅速回應,事件掀起文學界的熱議,其中作家朱宥勳也一表己見,順道探討「刻板」的文學涵義。「虛詞」編輯部整理此次關於「刻板」的文學爭議,梳理其中的文學論點和批評脈絡,了解「刻板」的不同面向,以供讀者思考。

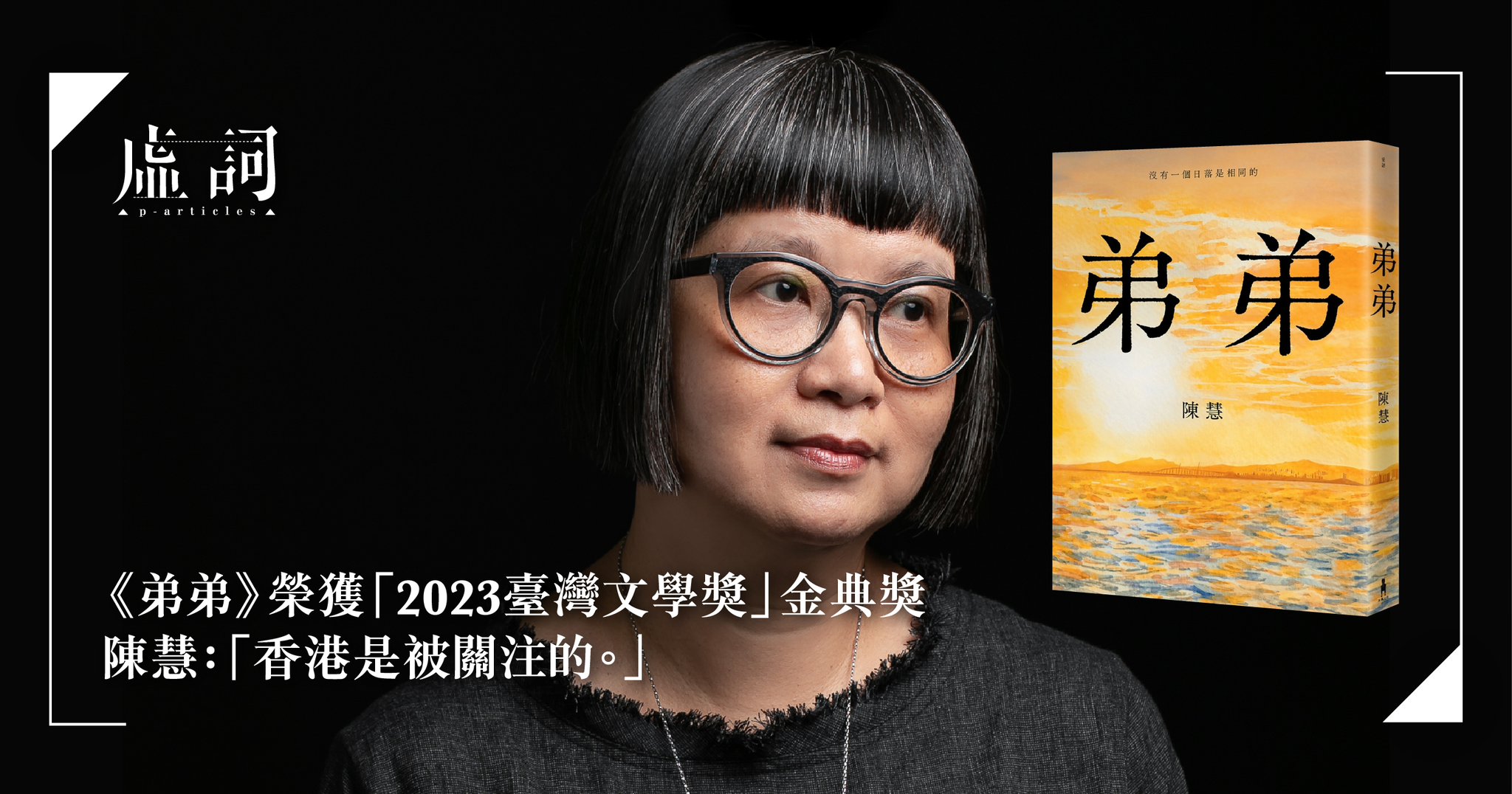

《弟弟》榮獲「2023臺灣文學獎」金典獎 陳慧:「香港是被關注的。」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-11-06

臺灣文學獎「金典獎」是文學界每年的盛事,本屆「一場素樸又華麗的文學盛宴」的得獎名單已於上周揭曉,香港作家陳慧的《弟弟》(木馬文化)榮獲金典獎,並列於一眾臺灣作家之中,向華文界述說香港的傷痕故事。為此,我們幸得請來陳慧分享得獎感受,也談到《弟弟》之於她、之於外界的意義。

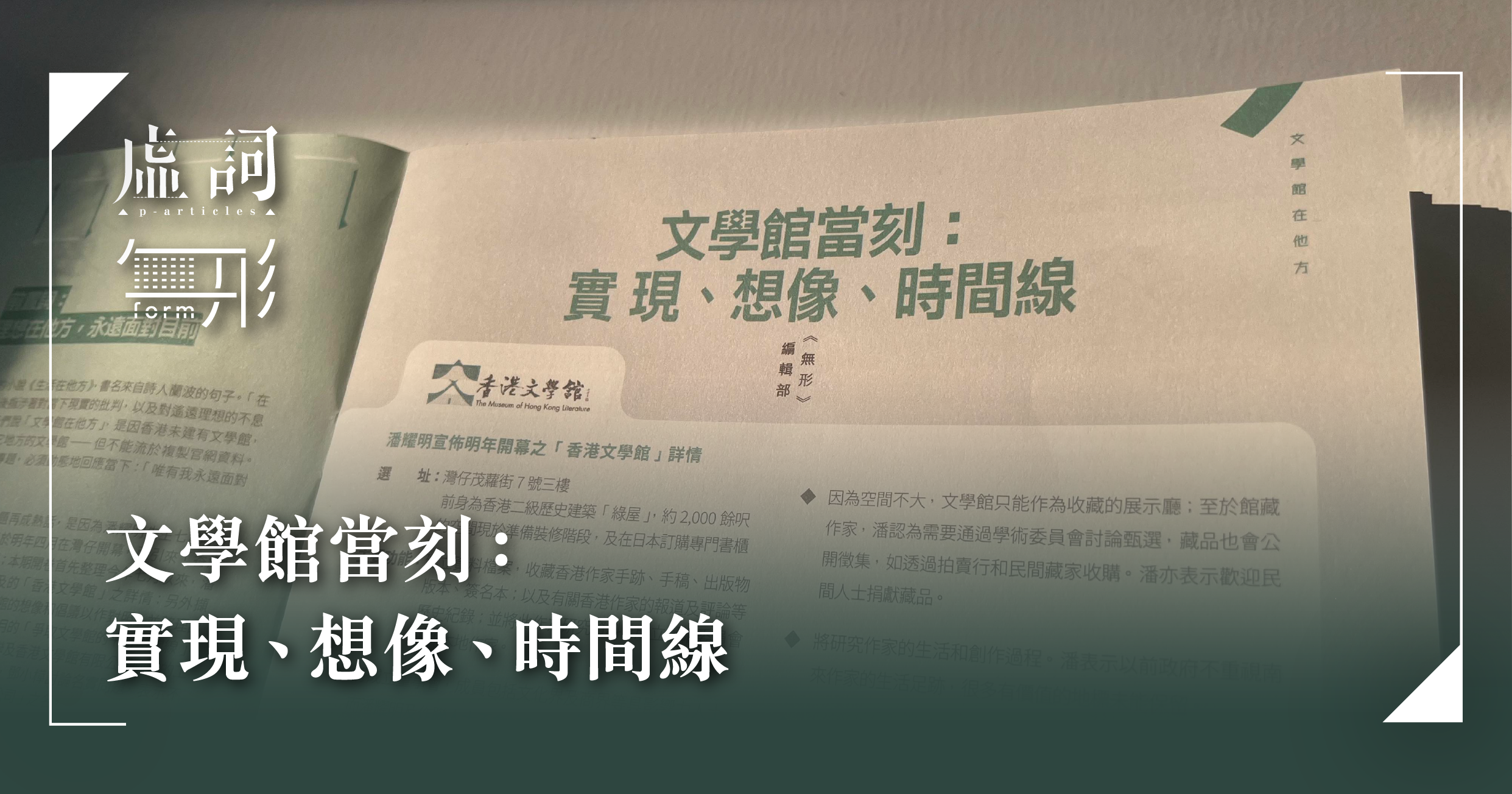

【無形・文學館在他方】文學館當刻:實現、想像、時間線

其他 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-26

因著早前「香港文學館鬧雙胞的爭議」,《無形》特別整理出一條由2004年至2023年9月的「爭取文學館的平行時間線」,當中整理了有關潘耀明談及「香港文學館」的詳情,以及過往文化界認識對文學館的想像和倡議。

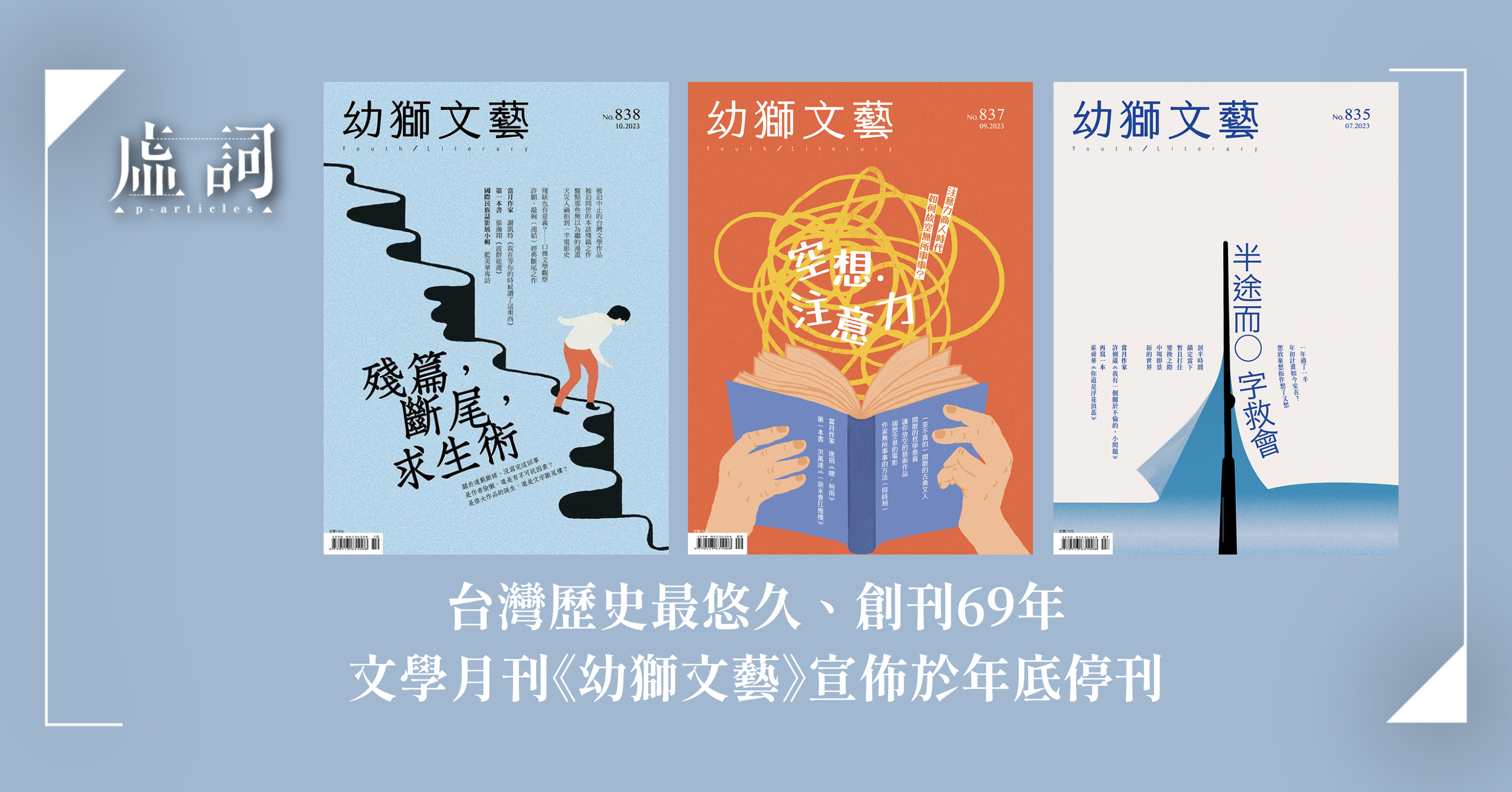

台灣歷史最悠久、創刊69年 文學月刊《幼獅文藝》宣佈於年底停刊

報導 | by 虛詞編輯部 | 2023-10-24

台灣歷史最悠久、創刊69年的文學月刊《幼獅文藝》,今日宣佈將於2023年12月發行後停刊,消息由幼獅文化公司總經理洪明輝署名公告。

【無形・文學館在他方】開幕了,然後呢?------我看澳門文學館

其他 | by 寂然 | 2023-10-20

寂然見證著澳門文學館由籌劃到落實的過程,皆由官方主導。他最初於2011年末聽聞這個計劃,時任文化局長的著名藝術家吳衛鳴表明開始對文學館的建設諮詢意見,以及開展澳門文學史料徵集工作,但後來變得沉寂,「饒宗頤學藝館」更後來居上率先建成。文化局又因種種原因而出現一些人事變動,澳門文學館的計劃歷經多年,終於在2022年9月正式開幕。

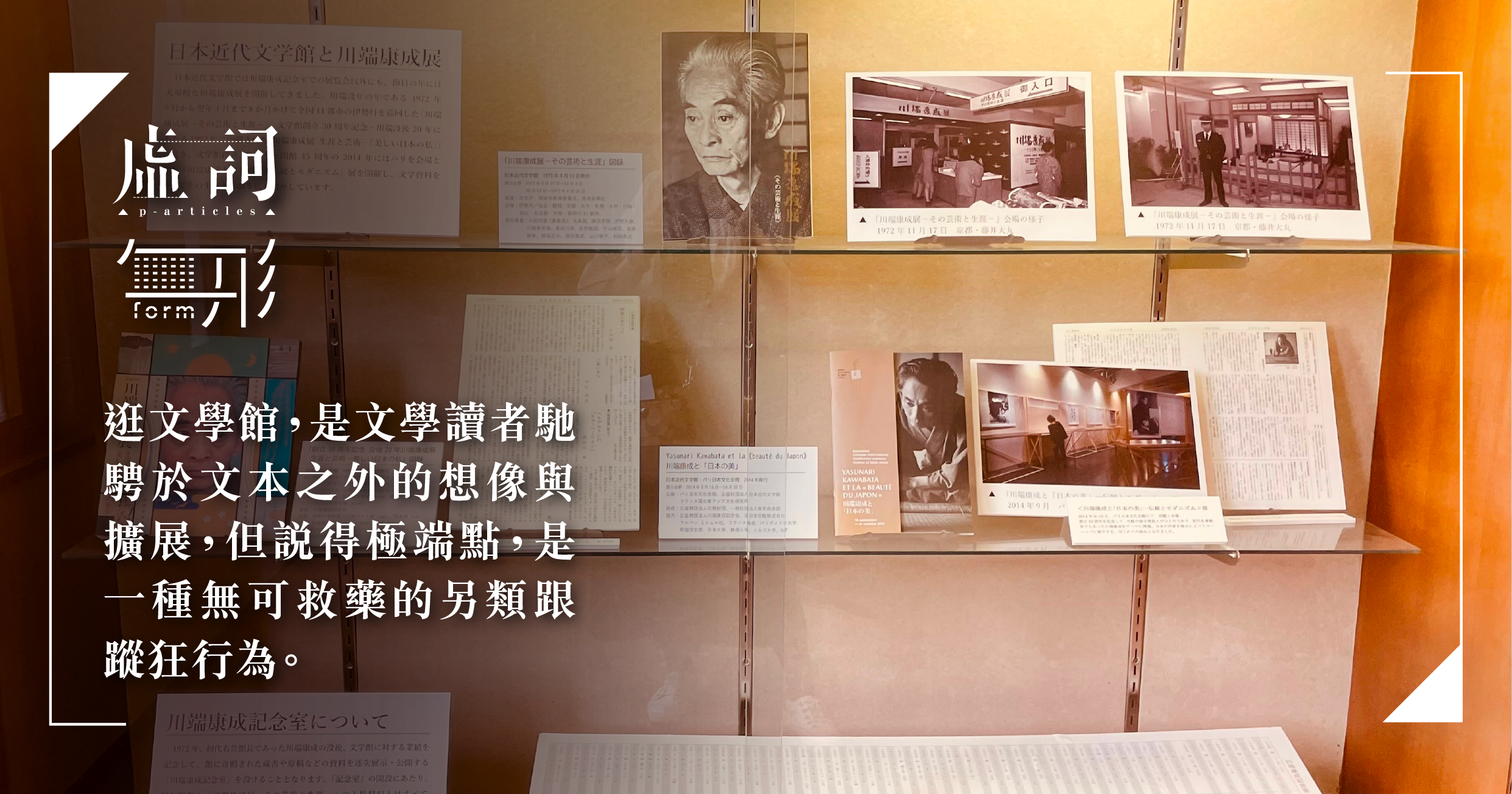

【虛詞・文學館在他方】村上春樹.圖書館.橙子貓

其他 | by 黃子翔 | 2023-10-18

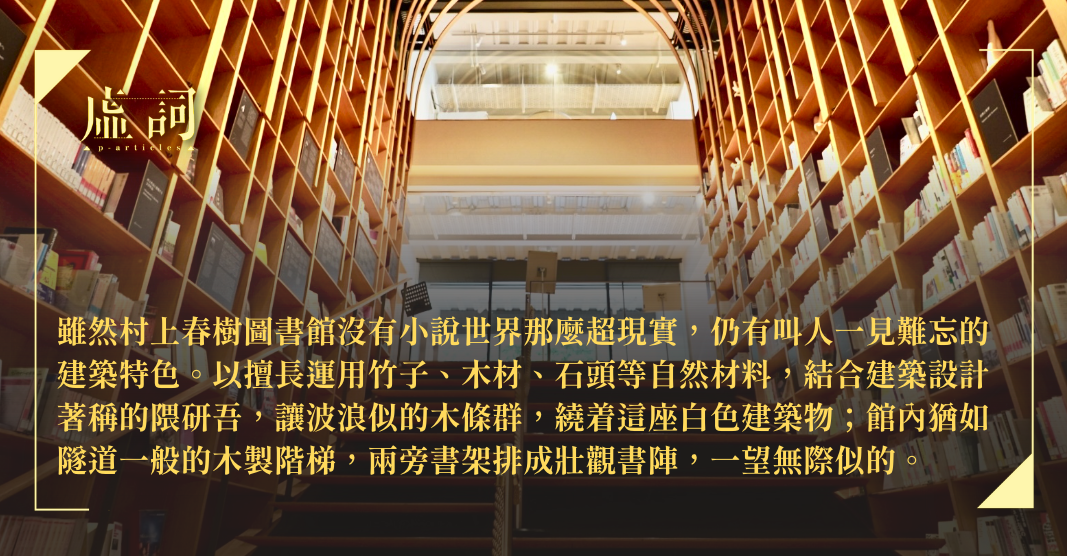

黃子翔作為村上春樹長期讀者,首次踏足由著名建築師隈研吾操刀設計、2021年落成的早稻田大學國際文學館,因為村上對圖書館不可思議的描述,令他心生驚奇。遊覽過後沒有另成一章「世界奇妙物語」,但他發現村上春樹圖書館沒有小說世界那麼超現實,卻有叫人一見難忘的建築特色。