【新書】馬尼尼為《故鄉無用》自序〈我的父母沒甚麼好寫的〉

書序 | by 馬尼尼為 | 2024-05-17

到這裡來 風

把你的鎖放下來

讓我去接船

風會聽我的

在這篇小說開始前,阿嬌姨就去大水溝坐船了。

你快來看。背對著月光,一匹生病的馬,紅色的馬。阿嬌姨說那是神的馬,神出巡用的馬,神會醫好牠。起火的時候,祂有來報信。神騎的馬帶來一個壞掉的禮物,用葉子鬆鬆的包著。

大火來的那個大半夜,我往外公家的方向開。外公家已經消失。路直直的就到海邊的廟,和外公家是一樣的地方。一路上沒車,我不敢開快。柚木長在路兩旁,風吹斷了一堆樹枝。這條路上死的人可是很多的。

我外公他們在這裡落腳的時候,這裡是沒有廟的,也沒有大水溝。水清清澈澈,有點泥沙而已。從中國來的人很多,他們討海為生,種菜為輔。後來這裡開了三家咖啡店,我外公是其中一家。

那時發生的怪事很多,阿嬌姨在那怪力亂神的盛年出生。外公一家除了賣咖啡,還自己做包子、油條來賣,還要養豬、養雞、顧菜園、果樹。全家大人小孩都要投入生計的。阿嬌姨因為最年幼免了所有粗活。她溜達的時間最多,也最懂那些鬼鬼怪怪的事。她因為深知這些事而和所有人都不一樣,和我媽媽、其她阿姨都不一樣。他們背地裡說阿嬌姨有點阿達,小時候得白喉腦燒壞了,只有我知道她沒有。

大火燒得正旺,消防隊卻還沒來。這裡離消防局太遠。附近的住民都跑出來了,凌晨兩點多,沒有人的臉上有睏意。大火燒。滿滿的燒。滿身的熱氣。我看著,我媽媽也看著。熱得大家耳朵都聾了,一身身的汗。我還沒讀過這樣的熱。那煙讓眼皮都睜不開,紅色的風打在全部人臉上。

不久我弟弟和弟媳來了,站在我們旁邊;再不久我表姊和她大女兒來了;接著另一位住近的表姊表弟來了;最後是住最遠的表姊攜著老母來了。來的親戚像過年的陣仗。這廟的大火我們是一定要看的,半夜、老遠也要來看的。我媽媽那一代還在的都會想來看。我們這代對廟的記憶已然置換,可我們還是要看的。就算沒有記憶,也要為上一代看。

我看見我在那金碧輝煌的大殿堂裡,我溜進那裡無數次,一個人在沒有人的廟裡,一個人在跪拜墊上和巨大的神像說話,和神祈求我媽媽不要死。那時候因為夢見媽媽走了,心裡害怕。殿堂的八卦形窗戶外有荷花水池,我常去看荷花研究蓮蓬頭。回憶在那火光中進站,火勢更猛了。斜來斜去,紅色的風一陣一陣。燒掉的廟也表示,這廟完了。連自己都保不住,怎保別人。完了,這廟是完了。

這廟推倒了整個村子,誰不恨它。我外公家就是被它推倒的,為了它的興建大業。這裡原來的住民全部被趕,廟王說這塊地是他們家的。沒有人拿得出證據,悻悻然走了。一整大片的地,一整個村啊,至少一百戶人吧。房子被推倒,整個消失的。然後他速速鋪上整卡車整卡車的小石子,什麽斷瓦殘垣都不留的。現在進來除了車子輾過新石子路的聲音,那正要大興土木的空氣悶熱像鍋子空燒。整塊地連一株樹都不留,你活該被燒。

燒完了我明天還要來看,明天那一幫親戚也會來看的,這附近的住民都會來看的。大家都要來看這廟最後的死刑,這廟的葬禮我們是一定要參加的。村民隱隱的興奮。只是想到那麽聖潔的佛像被燒隱隱覺得那興奮不宜過於彰顯,以免冒犯神明。

全村都消失了,廟也會自行消失的。他們是同甘共苦的一代人,他們都走了,廟也不會獨活的。這是一座有情有義的廟。

從火災現場回來我睡了很久,好像是參與了殺人案那樣疲憊。我媽媽也是。她好像突然家裡死了人一樣。憔悴著臉在準備葬禮,準備出殯。

大家都在圍觀那座焦毁的佛像。人的罪孽太重,連祂都被連累了。我拿了大相機去拍照,感覺機不可失。不應該被燒的,我興奮地紀錄著。我見到很多熟悉的面孔都來了。我從小就見過這些人,因為我也常在這溜達。我在這裡溜達的時間晚了阿嬌姨二十年。這裡更早的舊廟已經拆除,瘋人院也已經關閉。我常在找那些怪力亂神的蛛絲馬跡。破掉的木頭房子,什麽瘋人院的痕跡都沒有留下。

除了廟裡廟外之外,我溜達的範圍還有那些圍繞香客的攤販。每一個攤販賣的東西我都好好參觀過,特別是賣佛牌項鍊夜明珠手鍊那種,以及各式包裝的土產海產乾貨。這些攤販都來了,他們的家人也都來了。像賣甘蔗汁的,他有七個女兒一個兒子。那年代的人拼了命都要生到一個兒子。

沒有人開攤,這是所有人都停工的盛事。這所有人都是我見過、可叫不出名字的。如果在外面遇到這些人,我會跟我媽媽說,我遇到大水溝的人。只要再多說一句,比如誰的隔壁賣什麽的,她就可以說出那人的名字,我也大概知道是對了。這村的人見面都說潮州話,但就僅限他們那一代,這方言就斷了。我說不出口,可聽得懂的。我姊妹兄弟五人,就只有我聽得懂,因為只有我在那廟裡廟外溜達過。

滿身焦黑的廟。本來那麽乾淨的地方,一直被打理得乾乾淨淨的,就算是脫鞋進去,腳底都不會黑。那荷花水缸還見痕跡,還有一台腳踩縫紉機,這些都是我外公家或我家會有的東西。那些窗戶的造型也和我家一樣,和這裡的很多家都一樣。大家在看的好像是自己家被燒的樣子,連菩薩都會被燒得無頭無身,我們普通人都心裡發毛。沒有人看見那廟王,那趕走一村的人。

這裡曾經是海,廟的土地有一半是海沙填土的。廟王的屋業發展不順,建了一大堆新房子沒人要買。店鋪建到一半有人在那裡上吊,新聞也不敢報,但這裡的人口耳相傳。工地雜草越長越高,來了一堆野鬼。晚上沒有人敢從那裡經過。有人說夜裡那裡會變成一片海,會有那種全身是洞的鬼從海上浮出來,向人們哭訴,救我啊!救我啊!他的福報已經用完了,人們都這樣說。

我媽媽叫我去海邊那間沒有被燒毀的漁夫廟求籤。它離被燒的廟不到五十米,這廟和阿嬌姨住的舊廟一樣小。她叫我幫她問今年的運勢,她今年老是東問西問。這病在我們看來已經惡化,吃了藥還是不聽使喚的腳,去人多的地方像是醫院我們都得推輪椅。那漁夫廟一直在那裡,隨著那批中國移民落腳這裡,沒有被翻新因為沒人膽敢動它。這廟沒有門。海邊的風沙長年吹黑了它,黑油油得發亮。沒有燈,外面的日光自然透進來。托上方有棵大榕樹,這廟才不致於太過曝曬。

在這種自然光中我回到了過去,回到子宮裡的昏暗狀態,回到小時候還沒有那麽多電燈冷氣的時代。我深深吸了一口這廟裡混雜香灰和海風的氣味,瞄了一下那籤就交給我媽媽。我在此事此刻不信這個,因為我媽媽正在老化。那是人的必然,沒什麽好問好說的。像燒廟的狂風,海風會平靜它。

那一晚我睡在外公的房子,外面都是雞屎。我大舅養雞,雞到處放屎。我夢見我在那唯一的浴室洗澡。厠所在外面,洗衣洗碗都在外面。外面有一個很大的圓形儲水槽,還有很多缸水。房間外的走道堆滿了汽水瓶,空氣中都是甜甜的汽水味。那些汽水瓶準備回收,還有吊掛滿滿一牆壁的零食,一大桶一大桶的餅乾。住在這裡的人都過胖,喝多了汽水,吃多了零食。我表姊表弟就住在這裡,大了也還在這裡,沒有離開過這村。不知道是不是喝多了汽水,他們的臉蛋和小時候一模一樣,只是頭髮稍白。他們各結婚生子,姊弟成為毗鄰。我表姊的先生是煮炒頭手。她自己學歷雖然只有高中畢業還是在就近的小學找到了教職。

那外面儲了很多缸水的後院,是二舅媽悲劇的場景。那外面以前挖來澆灌的水池,是我們閃避的其中一個地方。再不遠是我小舅短命的鐡工廠。當年他生產辦公室那種旋轉椅,說是工廠其實連圍牆也沒有,只有鋁片屋頂,幾台簡單機器。沒有人知道詳情,他在一夜間逃命,消失十年。沒有人知道他躲在哪裡。我們再看到他的時候,他的腿瘸了。

我三舅是這戶咖啡店人家唯一的知識份子,一家人把讀書機會都讓給了他。他到台灣唸了台大電機系,回去沒工作。運回了一大堆丟也不是不丟也不是的書,裝滿一個矮書櫃三層。他後來學腳底按摩,輾轉到新加坡醫院當清潔工。他說話一直有一種奇怪的腔調,聽起來和台灣有關又不太像。他去台灣四年回來還是娶了同村的女人,最後一起落腳新加坡。他的樣子確實有一種讀書人的味道,和其他兄弟相比,看得出他有點不一樣,可去台灣算是白去。他後來很爭氣地把兩個女兒送到英國留學,此生沒有再提過台灣。

我阿公的墓園旁有幾棵榴槤樹,沒見過榴槤樹的中國人在那裡好奇的觀看。他們說是我阿公兄弟的後代,買了束鮮花來放在我阿公墳上。我阿公早在十幾年前過世了,他的兄弟還活著,還在抽煙,子孫很多,跟著他一起來。我阿公是最後一位有墓地的,之後的人都買不起墓地了。我外公的骨灰在修德善堂,我大姊的家婆也是。鎮上的人死了都放修德善堂。那是一座什麽廟也沒人知道了,只知道它的塔位業務做的很好,簡直壟斷。大年初一大家去拜祖先會遇見很多人,人們穿得紅通通去拜祖先。我四姨說她在那裡遇見過我外公,在那裡宴客。當天很奇特一個人類都沒有,原來是阿爸在宴客。因為我四姨丈終於還了他一筆錢。

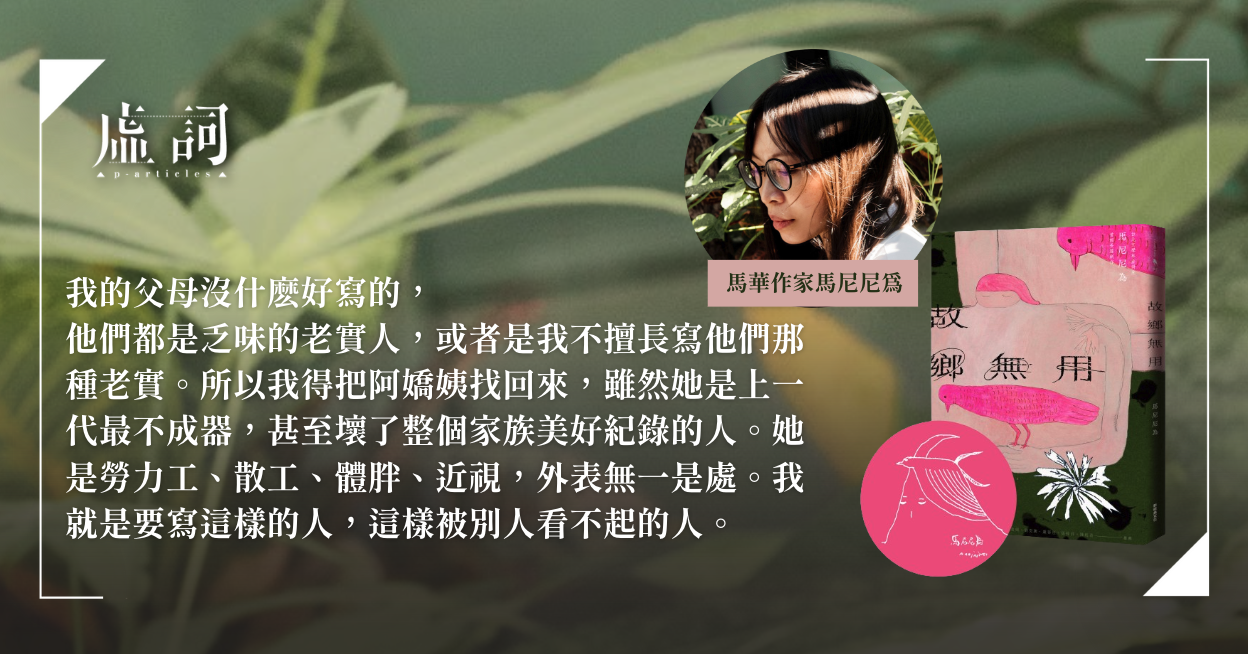

我每隔一兩天會去阿嬌姨住的舊廟看看,看她在不在。我的父母沒什麽好寫的,他們都是乏味的老實人,或者是我不擅長寫他們那種老實。所以我得把阿嬌姨找回來,雖然她是上一代最不成器,甚至壞了整個家族美好紀錄的人。她是唯一一個沒房沒後代沒工作沒錢的長輩。全身的狀況又正值衰退。她是勞力工、散工、體胖、近視,外表無一是處。我就是要寫這樣的人,這樣被別人看不起的人。

拉緊你的耳朵,別被吹走了。

一隻燕子跌了下來,摔在地上。