【粵語文學期刊】「風吹皇帝褲」下的官話和香港文學

( 承蒙作者轉載,題為編輯所擬)

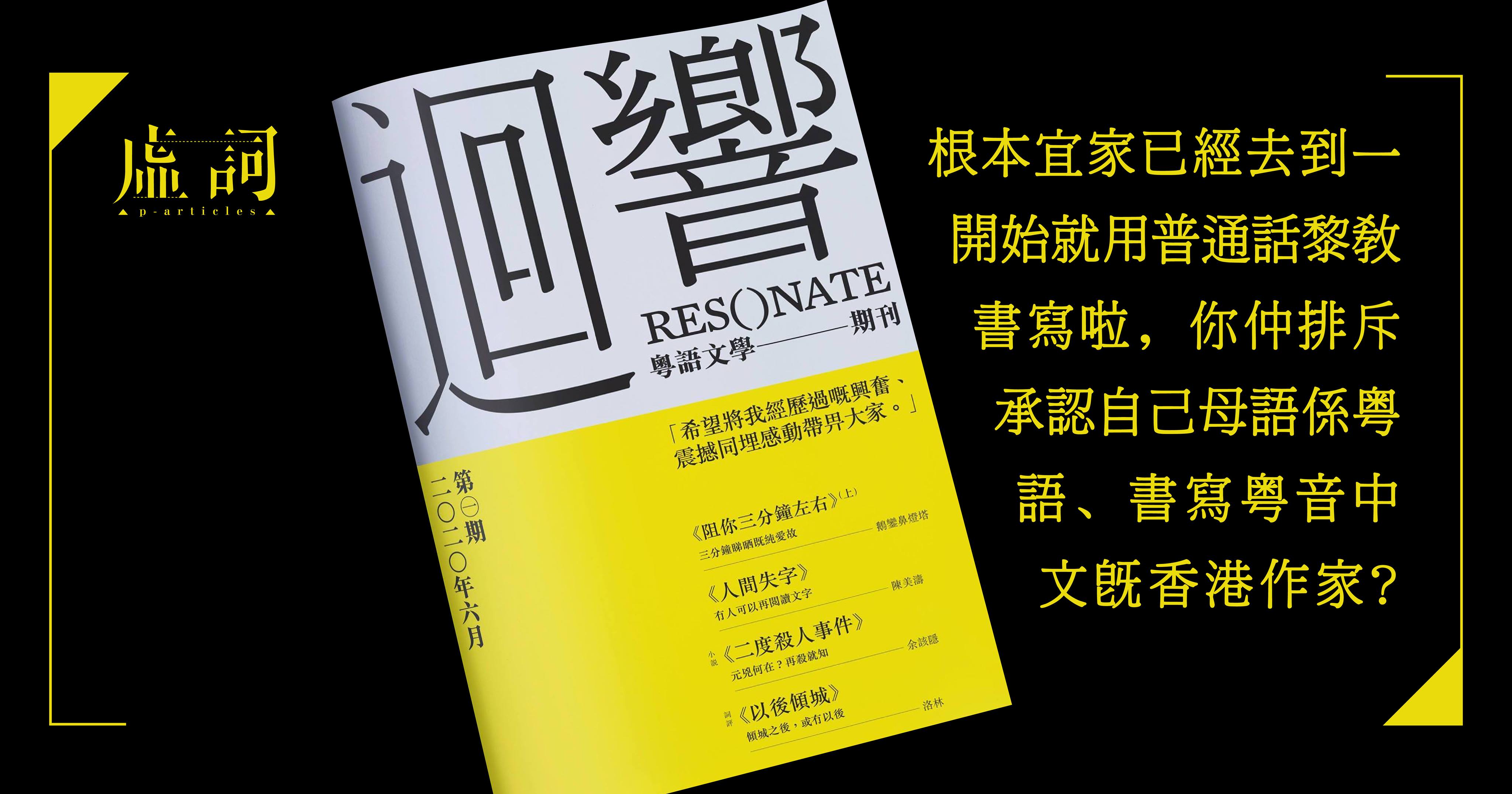

早前,分享過一本粵語刊物《迴響》,我覺得幾開心架,又多本刊物睇下。香港文學最好百花齊放啦。過幾日,有位記者朋友問我,薇婷(係囉,佢真係叫我薇婷而唔係阿包),你有冇留意粵語文學?我話有啊,因為博士論文第一章就研究清末香港文學刊物《中外小說林》,咁就有睇過少少粵語文學既討論。然後,傾開我就推介左《字花》第49期「你講乜話?towards a Cantophone Literature」,以及覺得李婉薇本著作真係重要既粵語文學研究,就又介紹埋俾佢。再過一日,個記者寫既一篇介紹文就出爐,登左係日月神報。點知,就開始有人批評呢本刊物,而刊物當然都不示弱啦,還口囉咩啊。然後你一言我一語,已經離開好遠。其實,一來本刊物又未面世,岩岩起步,等子彈飛一會兒,有咩問題呢?二來,點解到宜家仲要設立純文學呢啲稻草人呢?

「不純」的華語語系

係到我反而想講下Towards a Cantophone Literature呢個副題——呢個連《字花》最新係別字出既簡介文都唔講既副題。唔知點解大家見到粵語定廣東話就飛晒埋去講,介紹下香港既文學作品入面曾經有用粵語啊、有寫粵語啊。其實第49期《字花》,以我淺見,係對應華語語系研究既一期。華語語系係咩呢?就係處理各種Phone(音調、口音),說明就算大家都運用一套漢字書寫,也因應華人在不同地方落地生根,經「本地化」後也會衍生不同的口音,所以沒有一套純粹的華語。與其係已有既文學入面分析班作家用左幾多成所謂書面語,同幾多成所謂粵語,又或者係已有既文學入面同大家講返有幾鐘意用粵語,不如觀望返語言運用既理論大背景。華語語系強調一套漢字,都會因為不同的地方語受地方在地化影響而出現不純的狀態,咁點解你地唔講下香港既所謂書面語,究竟有冇在地化既過程?呢種在地化,又同所謂《國語大詞典》入面既官方書面語有咩分別?咁你答唔答得出點解我唔可以係學術論文入面寫「正正係」,而要寫「正是」、「恰巧相反」?與此同時,香港就係得廣東話?唔係嘛?咁《烈女圖》啊、《烈佬傳》入面既客家話又點計?點解你唔講下蜑家語?即係,我係西貢買魚,長期聽唔明佢地講咩個種蜑家語啊,究竟邊個本土啲?我估我係佢地蜑家船面前,雖然我企係陸地而佢係海面,佢一定覺得佢條船本土啲。我以為第49期,要講既係香港作為華語語系既一員,究竟有冇得諗;同時又想向華語語系發問,更細既土語、方言群體,究竟可唔可以係華語語系入面佔一席位?定係理論根本無法包括?咁大一個理論背景,如果大家明白個華語語系一直以黎在內地幾近無討論既原因,其實比起專題入面介紹香港文學有咩粵語作品,更加珍貴。即係,華語語系因為討論語言之「不純」,而往往被視為一種挑戰1949後中國共產黨統一語言下的普通話的理論。

與此同時,唔知係咪之前光榮冰室討論中,講過普通話有其作為官語既權力位置,於是,大家就急急腳,將書面話都貼埋落「官語」入面。甚至白話文又係官語,總之唔係廣東話就肯肯定係官語啦除非唔係。我本人都真係才疏又學淺,唯有查下書。「白話」一詞,其實唔係講緊我地教科書入面既「書面語」。基本上,粵語,本來就是粵語使用區既語言通稱,而同時又因為粵區地方廣大,本身都有好多唔同既口音,於是乎,就有一種較為通用既粵區「白話」,由廣東廣西既粵語作為共通。「白話」係清末而言其實係解為同文言文唔同既地方通用語,即係「淺白既語言」。好似我研究個本《粵東小說林》、《中外小說林》咁,有一欄目名係「白話」,但白話其實竟然係粵語黎,主要係因為佢係廣東發刊,再到香港復刊,所以對於主事者而言,「白話文」就粵語文。

現代文學及官方的統識

最後,到我地所知道既「現代文學」,其實就並唔係1949年後既官語既文學。如果你睇返早期(1900年至1920年間)既報紙,你會發現,成班報人係用文言定語體文上成日爭黎爭去。啊,咁即係點呢?其實就係一班人想係文言文以外,將文學解放予俾大眾,於是就通通想去搞一啲大眾可讀讀既語體文。1919之後,有班文學人覺得,啊,我地寫語體文/白話文係咪都可以係技巧上有文學性呢?唔洗俾班文言文人係到睇低我地一線呢?於是又從清末白話中提煉出更具文學性既白話文,漸漸成為現代文學既書寫語言。你宜家睇落好多沙石,但係,你話佢地係一套新既、原本用來抗拒當時官語既語言亦都不為過。咦?個故事咁熟既?係啊,咪就係宜家大家想做既事囉。

至於相當有趣地,一切事情係1949年後就又唔同晒。統一語言,不嬲都係政權手段,你共產黨做,台灣國民黨唔聲唔聲一個唔該去左台灣一樣做。所以中國有普通話,台灣亦有國語。咁香港呢?金文泰都係葉公好龍既粵語使用者黎架,你要唔要稱道下我地偉大既港督?我就唔會啦。如果你真係想獨立,就唔洗買任何殖民者既帳啦。我地要做既只係認清楚香港文學究竟係點樣。有人會覺得香港文學就係用啲造作書面語係到扭黎扭去。哎呀,需知道,語境係好重要既。咁我又想借卡夫卡黎用下。猶太人卡夫卡幾乎用標準化既德語來創作。當卡夫卡用呢種壓逼既語言寫作時,其實就係走進語言體系入面去挑戰佢。當一個被高度壓逼既人不得不使用一種不可能使用既語言去寫作,究竟意味住被馴化定係簡單而言-想玩鳩你官語地位?我可以同你講,當然係後者啦。為了將每一個官方設定既詞語玩出新既意思,我相信無論係五四定香港作家,都用左好大既努力。

如果你覺得係香港寫書面語只不過係對1949年後共黨官語既妥協,或者將成件事諗得太簡單啦。你用粵語讀出黎既書面語,人地都唔承認,根本宜家已經去到一開始就用普通話黎教書寫啦,你仲排斥承認自己母語係粵語、書寫粵音中文既香港作家?宜家如果我地想寫粵語而唔想再向呢個少數文學既路前進,其實都無不可,因為,語境都轉變了,點解唔可以搵條新既路?最緊要條條大道通羅馬,最終我地想講既都係、想建立既都係香港文學。

風吹皇帝褲——孤鳩寒

最後我想用你講乜話個期既封面作個結,因為實在太快人心醒。江記畫左一個面紅既清帝,「風吹皇帝褲」--孤鳩寒。唔好以為我要企任何一邊,我純粹覺得理解唔到大家爭論緊乜野。其實香港文學一直都無人睇架啦,香港人對於香港文學就係孤鳩寒到唔孤鳩寒架啦。而無人睇既野,都仲要係一個本身抱共同目標既話題底下橫生枝節,我覺得真係相當難睇。