【黃碧雲新作《附件三》】文學與政治,和反抗形式:覆鄧正健

鄧正健以黃碧雲手造書既是反公共的行為,亦從本文讀來更是冷漠而不涉現實政治,於《明報》星期日文學發表了〈冷眼政治的造書技藝:黃碧雲小說《附件三》及其展銷〉一文批評。既然談及公共,我寫了這篇回應,不妨發放於可以公共分享的面書,反正「公共」的內容一再被來回搬移調整。我慣性明刀明槍,別人謂我不識時務,然而,此時代的俊傑,我不懂當,也不願當。眼下我只想明明白白跟你談《附件三》,談文學與政治。

手造書是反公共?

在我看來,雖然鄧正健提到這本手造書「文本被刻意設計成無法在公共領域上流傳,這與極權治下人們努力讓書籍在地下流傳的態度相背離;作品的公共性和政治性並非被當權者禁制,而是作者本人放棄讓它廣泛流傳。」然而,這樣反公共的發行,鄧氏仍然能夠引述文本當評述第一人,《明報》仍然有五張書影圖片砌出一篇圖文並茂的版面來,這反公共真是反得有夠可疑。

鄧正健認為手造書相對印刷出版的書籍而言流通困難,故是反公共行為。我反而好奇,你怎麼沒有向所有藝術家質詢,質詢他們為何不創作一些可以大量以「現代」技術印刷、複製、達成最廣泛流通的成品?為何每件作品只有一件?為何要用handcraft,用手作這種前現代的方式來創作?為何這麼反公共?換言之,以鄧正健的提問方式,我們應該把所有不以現代技術大量複製的創作式形取消。而更有趣的是,印刷術作為本雅明眼中的現代技術,於2020年的今天,實在是相當遠古。借用王証恒的說法,在2020年的今天,若你把手工藝品當成以反公共為目的追溯前現代的技藝,那麼,出版實體書本身便是反公共的,先拍一段抖音,我們再來談論現代。而亦正如我不會那麼無知地在大數據、人文數位時代談論印刷術有多「現代」,我們亦根本無法向藝術創作者問出上述關於藝術作品的無法複製的問題。鄧正健把手造書──這種強調物質成品的作品──示作反公共,實在是令人失笑。關於手造書作為物質成品,我就不重複,讀者不妨看我在立場的解說,連結放文後。

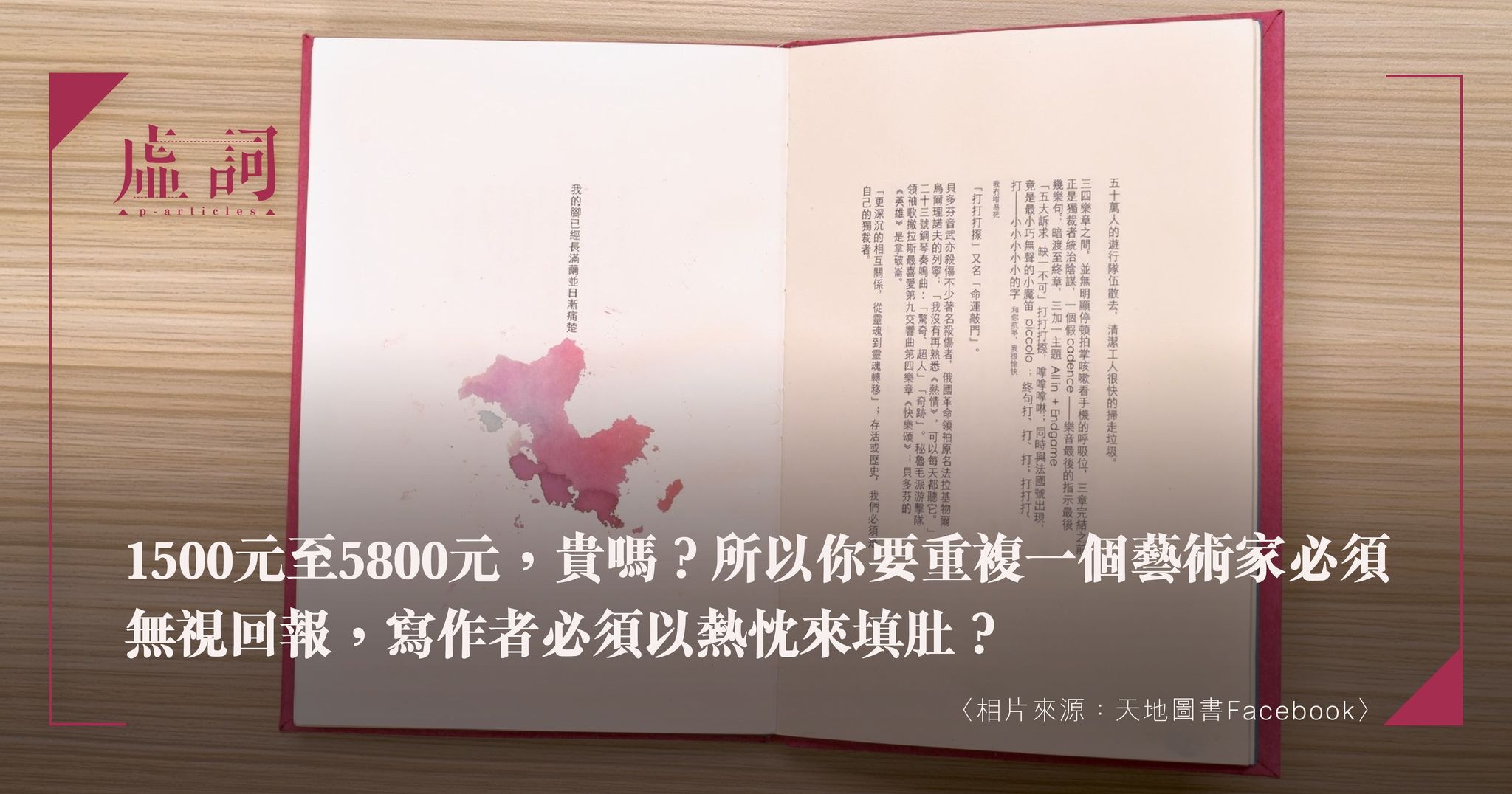

但有人或會再問,但《附件三》一本賣1500至5800,而且只有19本,不就令文本無法流通?事實上,《附件三》的創作概念,除了天地為期一個月的展覽之外,有部份的成品,原訂在另一空間展示,並完整公開內文,予讀者抄寫流傳。要評論《附件三》的流通,不如先瞭解《附件三》的創作概念。黃碧雲以油印的形式試圖複製早年革命者以地下流通形式傳播知識的形式,於是有了《附件三》的油印手造書,而展覽的另一部份是讓前來看展的讀者抄傳文字並拿走。抄錄流傳的部份,原訂於青山塾展出,然而因為展方與作家最終決定不合作而取消。但天地圖書的《附件三》反正已展出,也只能繼續。換言之,鄧正健文中的「更值得注意」中提到手造書很快便全數賣光(事實上有前往展覽者都數到,現場所展,並不足十九本,有六本留作《附件三》另一抄寫展全數展出),批評作者根本無意讓文本在公共領域上流傳,實在是一場錯摸。

文學有價,文字工匠則無

最終我們回到藝術的有價的議題上。文字本是藝術的一種展現形式。鄧正健引述黃碧雲2014年與董啟章談及「沉默」的概念,批判黃碧雲冷漠,這種反公共反流通的手造書是她「語言無用」、「保持靜默」和「失去熱情」的表現,表示了黃所關心的政治,「跟我們遭受的現實政治幾無關係」。回應這一部份的批評,我想先順著鄧正健批評黃碧雲此舉「只涉及作家與粉絲、技藝與商品之間的意義交換」一語,就文學藝術價值作回覆,再轉回文學與政治的討論。

黃碧雲的紅樓夢獎得獎感言,許多人就像鄧正健一樣,談她以「言語無用,沉默可傷」為題,認為黃指「文學不是要發聲」,「對「文學有社會責任」這類說法特別反感」。開首的幾句則無人問津。想來也如黃自己所言,她以為紅樓夢獎「講歷史情懷家族史,講文革,或有爆炸性的大陸社會現象的題材,會得到首獎。」沒有人要問不具爆炸性的事,更沒有人想問作家的生存問題。

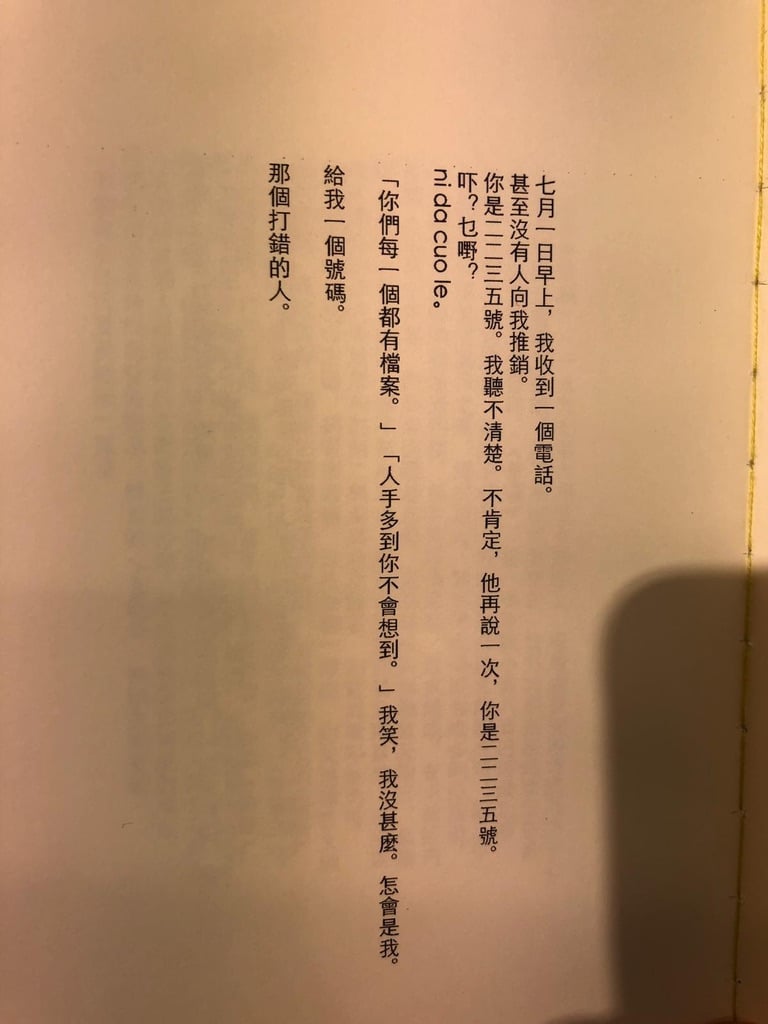

//電話留言,說恭喜我得到首獎。我想,會不會我誤會,是恭喜我入圍?回電過去,請對方解釋清楚,再講一次。居然是同一句,首獎,這次講錢,獎金三十萬。

可憐的寫作人。我跟在圖書館工作的舊同學笑說,第一次得香港圖書館辦的文學獎,一九九幾年,獎金五萬,二十年後,獎金三萬。二十年前的樓價什麼價錢?

寫作無價,不要講錢,不要想回報,這樣就可以比較專注的寫。//

紅樓夢獎首獎三十萬,藝術發展獎近年新設了獎金,新秀兩萬五,年獎五萬。青年文學獎首獎五千,中文文學創作獎首獎一萬五。《明報》稿費,我收五毫一字,《字花》兩毫半,《微批》一稿千二。明明白白。

人們談David Graeber,談他的佔領論述、談他批評bullshit Job。少有人理會他在2008年回應一場現代藝術館研討會時批評人們錯用「非物質勞動」使藝術變成空中樓閣的概念。藝術是很物質的,如果你不談論藝術生產的各個環節,那麼當你在論述非物質勞動是多麼需要肯定的同時,你亦正弔詭地,把「藝術」束之高閣:

//這世界並非真的(如同資本主義信徒鼓勵我們相信那般)由一系列各自獨立的,有待售賣和購買的物件所組成,而是由一連串行動和過程來組成的。這是有權有勢的人們所賴以說明自己的所為比起其他人而言更概念化、更非凡、更高級和更具啟發性。他們總是標榜商品──詩、頌詞、法令、論文,或者一種純粹的概念例如「風格」和「品味」──而絕少提及那些更多時比產品更混亂、更骯髒的生產過程。//

Graeber的批評,繼承著《藝術的法則:文學場域的生成與結構》中,布赫迪厄談到的文學場的資本轉換:文學場的規則跟經濟場是剛好相反的,只有成為邊緣、不計回報,才可以換取更多的象徵資本,子夜出版社的書愈賣得少,愈是前衛,愈是高貴。當這些象徵資本累積到一定程度,卻可以換來經濟資本,因為象徵資本保證了一句最好的宣傳句:你才是真正的藝術家。即是,黃碧雲這篇作家的自我宣示,提到「寫作無價,不要講錢,不要想回報,這樣就可以比較專注的寫。」並不代表她真的想專注寫作而不要錢,而是,原來文字無價的,拎幾多獎,你都無法以文字──作家唯一的手藝──換取生活。

1500元至5800元,貴嗎?所以你要重複一個藝術家必須無視回報,寫作者必須以熱忱來填肚?難怪由五四至今,比較多話的作家,多有學院背景,八成作家是大學老師,不是的話,你必須有另一專業來養著自己的文學興趣。學院亦是另一建制,循此去看鄧正健的評論,我所看見的諷刺已完全超出認知範圍。

文學與政治,與沉默

我提到作家宣示。那是另一件很弔詭的事。正如2014年董啟章說作家需要必要的沉默,經過沉思,才可以言說。原意是不要過度使用語言,強行發聲是另一種困境。然而,這篇作家的自我宣示,在我看來相當弔詭,董啟章沉默嗎?他當然不是。以作家而言,他是多言的,除了有咁長寫咁長的長篇小說,他不斷出席講座、寫專欄、跳出敘事者的身份來寫評論專欄,2018至2019年他甚至開臉書、2020年拍埋書介短片〈已讀不回〉,更在反修例的關鍵時刻出言支持運動。對於一再向同代人、向世界宣示他要為世界而寫的作家,他一點不沉默。

這種弔詭,在黃碧雲亦然。這是何以作為評論人,基本的文學閱讀訓練中,一定提醒要警惕作家的宣示,不可輕易放於分析之中。

黃碧雲這樣說沉默:「靜默的兩種形態:孤獨思想;或在人聲之中,保持靜默。」前者是因為文字思想爆炸,所以作家不必多作寫作以外的言說,寫作便是,而寫作,這種最遠古的技藝,必先經過思考。後者則是「不語宣言。不宣之言語。」作家在人群中沉默,不是因為不想發聲,而是作家需要保持沉默,才可以問,「一幅希特拉當權時期的照片,群眾都舉起右手作納粹見面禮,只有一個人,抱著雙手,我相信當時群眾在歡呼,這個人沉默不語。……我怎樣理解那個抱著手的人?」問了,才可以寫。

於是有了《烈佬》與《盧麒》。《烈佬》是翻譯,《盧麒》亦是翻譯。《烈佬》基於口述,黃作為作家的沉默,換來了《烈佬》的「發聲」,她以文字翻譯烈佬周末難的人生;《盧麒》出版在傘運魚蛋之後,她翻譯英殖民地的檔案、他人的口述,從英到中,從口述到敘述,因為黃碧雲的沉默,她得到空間來思考盧麒與梁天琦這些人,思考當時沒有人願意寫的缺去所謂「美德」、屎都可以食的、被人指稱背裡不一的青年領袖盧麒和梁天琦。這種沉默,是文學對政治最直接的介入。我不敢像鄧正健這樣直接引用黃碧雲的「冷漠」來批判黃對現實冷漠,我只看見《盧麒》中最受冷漠對待的不是這些真實存在的人物,而是敘事者自己:

「但她[葉錫恩]沒有勸阻他們,竟然登上的士回家。」[是我嗎?]

我更不敢像鄧正健一樣,把我們所遭受的現實政治簡化成「文本顯然不是要「回應」什麼「新常態」或「香港已死」之類的時代現實。」簡化現實與政治原是一種暴力。但不要緊,《附件三》一早為你準備了「逃生門」:

他答:看誰使用它。

——使用過暴力的人會這樣答。

——黃碧雲《附件三時期之百無書(作者手作)》

【編按:李薇婷原文〈黃碧雲《附件三》 書籍作為物質存在〉,刊於《立場新聞》,全文連結如下:https://bit.ly/38M2P2T ;

鄧正健原文〈冷眼政治的造書技藝:黃碧雲小說《附件三》及其展銷〉,刊於《明報》星期日文學,全文連結如下:https://bit.ly/35zwjz1】