流離的家,曲折對話:「自宅字築:文學 x 視藝展覽」

專訪 | by 李日朗 | 2019-08-23

㝯:李智良x羅玉梅

㝯:李智良x羅玉梅

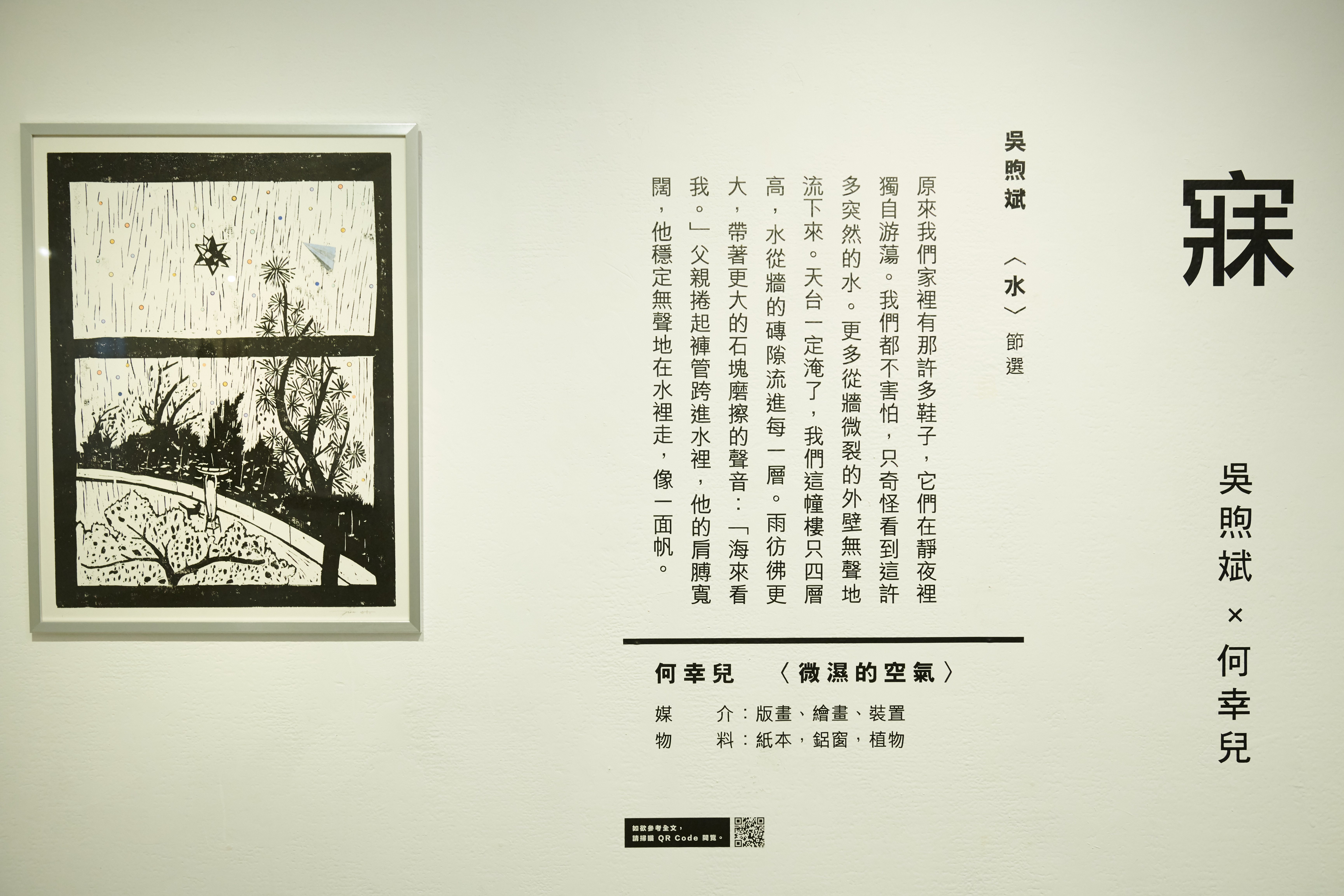

寐:吳煦斌x何幸兒

寐:吳煦斌x何幸兒

時值盛夏,香港人經歴了一場又一場大大小小的對話(或對話失敗)。對話一詞精妙於「對」字,成雙成對,理應是兩人一來一往,有機交流,多元發聲,才算對話,切忌錄音機式的單向灌輸。而同樣時值盛夏的八月,香港文學館舉辦「自宅字築:文學 x 視藝展覽」,邀請了九對香港文學人和藝術家,以「宀」為引,進行了九場有關「家」的「對話性創作」。是次有幸找「㝯」字組合的李智良及羅玉梅,與在「寐」字之下與吳煦斌作品對話的何幸兒,各談創作意念及合作。

「寐」:濕潤的記憶

「寐」,人在臥息睡覺的狀態。閉上眼睛,失去視覺,觸覺自然被無限放大。正如何幸兒所言,「在吳煦斌的《水》中,對環境和氣氛的描述很強,這和我本身的喜好是非常之吻合。文章中對空間、氣温、天氣等等的描述細節都很多。例如寫窗台滲水,我甚至感受到她描述的空氣好像是潮濕的。」「潮濕」這一突出感覺,就成為何幸兒作品的主題。

何幸兒的作品〈微濕的空氣〉,由版畫、繪書及裝置三種媒介所組成。「我在創作時有用到植物,因為我知道作者她本身很喜歡自然和植物。」為了呈現出作品中潮濕的空間狀態,何幸兒將些只有在潮濕的環境中才出現的植物,例如蕨類,放在自身的作品中。「雖然文章描繪的空間在室內,但它需要有一個東西來連接室外的大自然,於是我用了『窗』。另外我用了一個濕度及温度計來表示,好像一個網球場的小插畫,放在濕度計裏面。」通過活生生的植物和數字,「希望整個空間給人感受到空氣的濕度。」

縱使何幸兒的作品是基於吳煦斌過去的散文而創作,但她並不希望只是單純依照文章,製作插畫般的作品。「我希望去『表現』,而非純粹『描述』文章中的東西。」並不是依從既定的框架,何幸兒嘗試從作品中找緊回應的機會。「所以我到讀了那篇文章很多遍,落手落腳去創作的時候,我就直接去忘記它,不再重讀那些細節、物件,跳出文章,只是用它的感覺去做。」

「我感受到吳煦斌的文字有種『跳』的感覺。同時我感受到她的字裏行間有一種很純真、純粹,像一個小朋友。而這東西是屬於她個人的。」何幸兒坦言,感覺自己不夠吳煦斌有童真。「於是我用了很多意象去表達感覺。」

何幸兒自覺與吳煦斌有靈犀相通之處:「我覺得我個人的取向是和作者貼近的,例如對於自然、對於環境、對於氣氛的喜好。但我不能因為接近而完全跟著文字去走,需要跳出來。」但如何跳出來呢?「我記得小時候家中曾經也下大雨,那時住村屋,家中水浸。我用第一身經歷過那種時刻的氣氛的感覺去做作品,反而更加容易。」

何幸兒注重自己的身體記憶,因為身體是可以先過大腦去記憶。「我去到一個地方,會感受到附近風的流動、大自然的聲音。觀察時會觀察室外的植物、自然如何影響空間。」吳煦斌的作品令何幸兒很容易進入:「讀起吳煦斌的作品時覺得好順暢。文章的節奏、語調,觀察到的元素,全部都和自己的個人習慣很相似。」

「㝯」:如此不自由,如何談居住?

「㝯」,「僑」的別字,談的就是移民。而在各地流動的人民,乃是李智良和羅玉梅一貫的創作主題,二人 。對李智良而言,香港的歷史不是單一民族土著的歷史,而是一個充滿著移民及殖民所帶給人流徙的碰撞而出現的歷史。「我一路都對這種狀態很感興趣,不論是以往所寫的短篇虛構作品也好,或是閱讀及看新聞,都對流徙者、移民或難民感興趣。」

在撰寫〈The Night will Wait〉,講述難民遭受壓逼的虛構小說裏,李智良希望討論的是體制暴力的社會議題。「我覺得所有的國家都是極權,國家機器和體制本身正依仗著極權來運作的東西。即使是自由、民主的國家,其實後面同樣依仗武力鎮壓。國家維繫人順從它的統治,最根本的手段必然是對暴力的壟斷。」

「其實任何人都會隨時變成難民。因為國界除了在物理上有圍欄外,是對我們遊動限制的標誌。這和我們的市民權掛勾,世上很多人不免是不停跨國、跨區地流動,但有些人有市民權,或是經濟上的特權,他們的流動性比其他人高很多。」自然,有些人就不會如此幸運。「例如香港很多外傭,他們其實都是在香港生活,但他們不像一般市民,很多事都不能做。他們很難租屋、開銀行戶口。這些都是限制人在社會和不同的族群之間流動的方向的形式。」他指,即使假設香港或是其他國家是一個很文明的地方,只要它有這種對人的公民權利的差別對待,其實已是將人分等級。「其實這也是一種很強的暴力。」

「居住和體制問題是無法分開。這個社會對人有諸多限制,人是如此不自由,又談何得上居住?」李智良直指,移民問題倒映我們生活在一個怎樣的體制之下。「我們只是巧合地沒有成為難民,但我們是有份參與和維繫這個體制。我們在邊界上得到的公民權利是對其他人的排擠。對無資格進入的人的拒絕。這種拒絕是否我們全然認同?這是我思考的核心問題。」

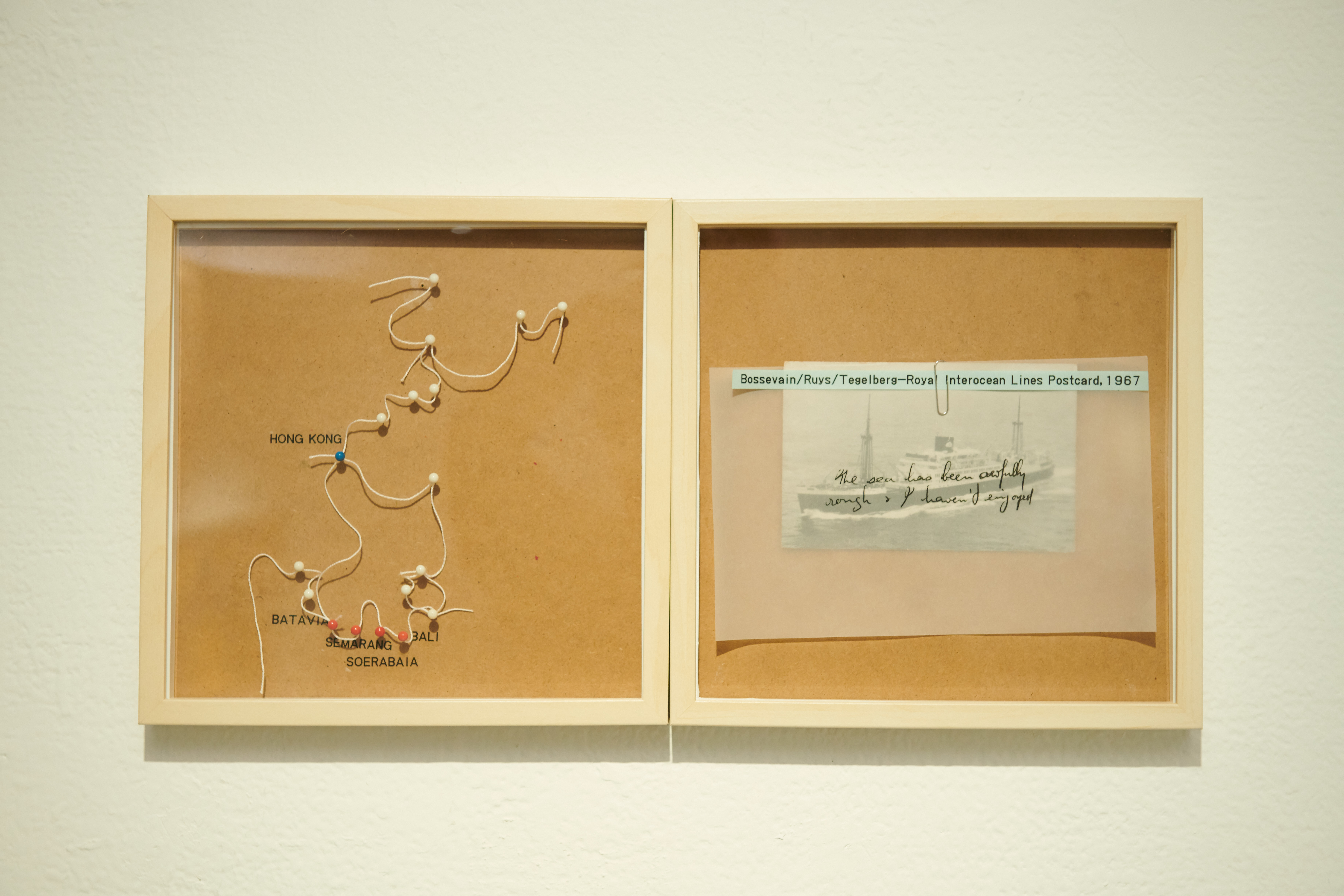

相對於李智良而言,羅玉梅的「㝯」卻截然不同。通過剪輯不同的影像和聲音素材,及加入印尼華僑的口述歷史,羅玉梅希望一談「Royal InterOcean Lines」這段航道上流徙者的記憶。「我很客觀地將他們的故事以藝術意義呈現出來。當然我的選擇是他們在海上的經驗,但我不會把箇中的社會性和政治性刻意放大。因為我覺得我的創作意圖不在於此。」她續指,「我繪製的只是這條路線,而不同人也會因不同原因而輾轉。」

對羅玉梅而言,有趣的地方是記憶。「我從他們的記憶中形容一條失去的航道。那條航道沿途的風景和經歷。我覺得藝術創作有趣之處是在於這些位置。在人的記憶中重繪消失的風景,是值得去做的事。」她指她不是做其他人無做、被人遺忘的事。「我所做的事只是在提供一個角度去看這件事。」她說,「而其中最觸動到我的,是他們去形容我記憶之中未曾經歷的景象。」回歸創作,一切的重點是有趣。「用甚麼視覺語言、音樂去呈現?這是我所關心的東西。」

在創作之中,二人共同分享了紀錄片、書、和創作。「中間智良知道我做印尼華僑的故事時,他找到他的朋友到我的工作室做了一場放映會,看一部關於印尼華僑的紀錄片。另外他也介紹我看《橫渡孟加拉》這本書。」一本關於整個孟加拉灣的不同地區一路以來的人口遷移,和殖民歷史如何交接的書。「中間和玉梅交換了一些訊息,她介紹了我一些聲音藝術家採納的聲音樣本,創作一種『聲音圖書館』的藝術。我們平日講地方認同,是很依賴某一種在場的物件來見證某些人的痕跡。但聲音好像是完全另一回事。」每一個地方的環境聲音,啟發李智良的創作思考。「在這樣很難捉摸的經驗中,我們要如何尋找居住和地方的認同?這樣很有趣。」他們分享共同的創作養分,各自發揮。

「始終覺得自己並非一個很擅長講故事的人,也覺得故事不是最重要的。但如果不是用情節,人物,這些故事的元素,可以是一個怎樣的書寫?這也是一個我常想的問題。」李智良不強調敍事的寫作手法,對羅玉梅而言,和自身的的創作方式很相似。「作品入面有有部份片段來自電影,有部份來自一個荷蘭人的紀錄。我選擇的了一些無內容的鏡頭。例如一架船到港口,停了數分鐘。」羅玉梅指這種沒有完整的敍事,就像我們現在拿起手機,在四周胡亂拍攝。「我就拿了這些無內容的鏡頭去拼湊一起,構成作品」

「好多時藝術家有另一套邏輯,另一個感受世界。他們將其轉化成作品的過程,和我自身對寫作的理解是非常不同。視覺藝術的形式很自由。我自己的想法很侷促、多制肘。他們想法比較直覺,行動力亦較高。」對李智良而言,藝術家的作品是一面鏡子。「我覺得很有趣,也會想學習得更多。」