說家談寢——觀「自宅字築」展覽

1 說家

由香港文學生活館主辦的「自宅字築」是個令人不無觸動的文字跟裝置藝術對話的展覽。觸動,乃因文字跟裝置之間本易流於自說自話,但今次先不論哪一方處於對話的上把還是下把位置,似乎都在真誠對話,無論是温文含蓄,還是吶喊控訴,都給展覽主題有效統攝成閃亮的溝通脈絡。「自宅字築」的末二字暗示了對話媒介,就是平面文字跟三維裝置,兩者之間,有時是詮釋,有時是重構。至於「宅」字,在近一兩個年代,在日本有特殊的衍義,從「宅男」、「宅女」

的形容詞到「宅在家中」的動詞,足見「獃在家中」已從被標籤的特徵變成「自我模塑」的修煉方式——摒棄凡俗,沉澱心思,讓自己的身體和心靈得以同步,

「自我」可成為「家」的心臟、靈魂。這些衍義,令「宅」跟「自」發生和弦的共鳴,那麼「家」作為「自己」的一個「繭」才不會是「作繭自縛」,而是如「策展前言」所云「自宅字築」是想讓人聯想到「自給自足」,慢慢引發「蛻變」。

可能在作家和藝術家眼中,「家」字太平凡,整個展覽雖以「宀」字頭貫串,

卻沒有一組對話是關於「家」字。雖云平凡,「家」字的形成卻一點也不簡單,

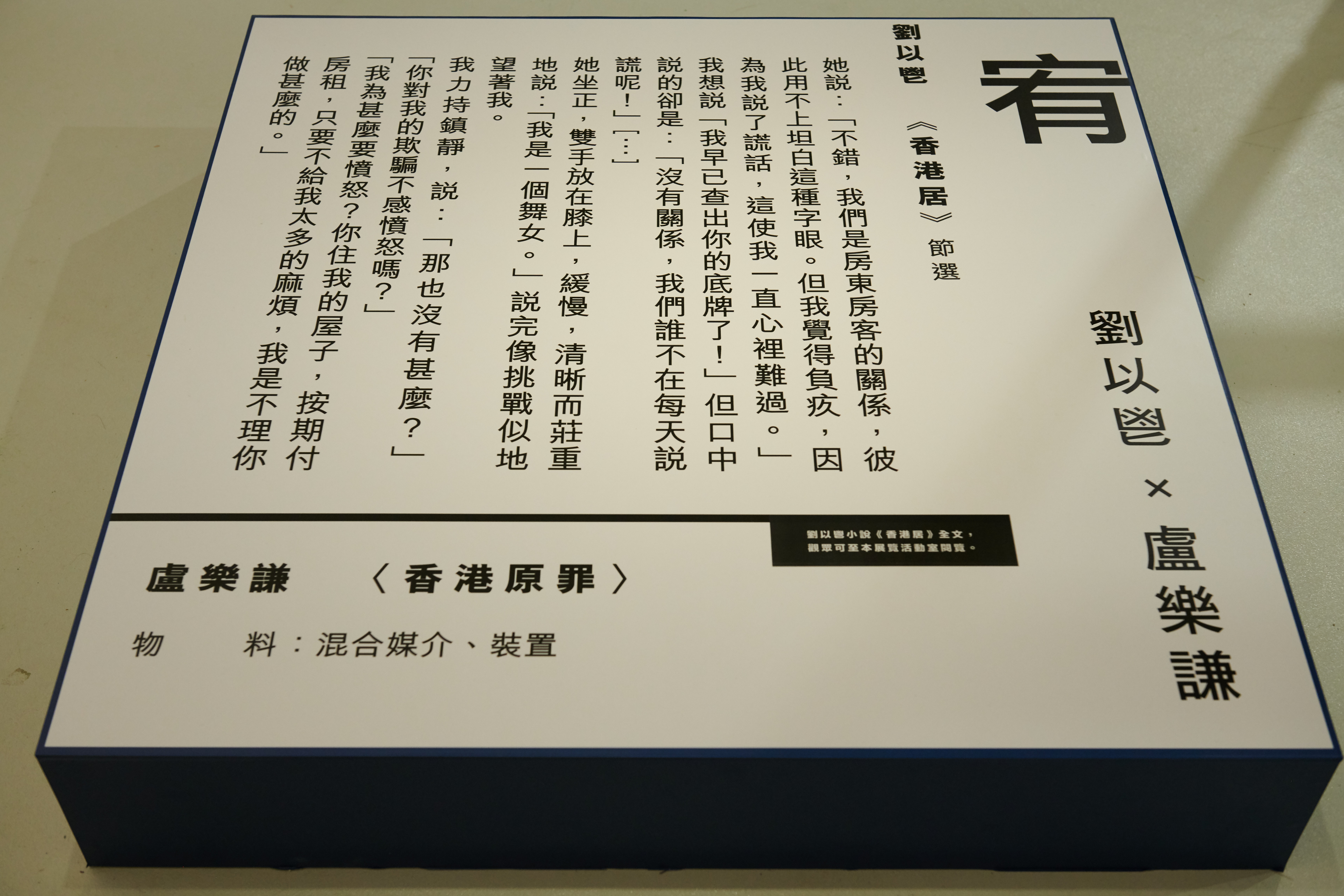

此字「宀」下乃從「豕」,即豬隻。關於此造字組合,歷來有許多自圓其說之口徑:首先是以家中養豬備食之意象來暗示人的存在。只是在香港現今畸形的樓市中,人為了保住這個「宀」字頭,可以有瓦遮頭,往往扭曲了人的存在價值。好像在〈宥〉這組作品中,文字節錄自已故作家劉以鬯的《香港居》,講述「她」向「我」坦承自己是舞女,「我」作為房東答道:「……你住我的房子,按期付房租,只要不給我太多的麻煩,我是不理你做甚麼的。」宥,本來就是寬的意思,我們現在常說「寬宥」,就是指對人要寬弘大量,這跟現實中狹隘的居住空間形成強烈的反諷,但與此同時,正正由於「我」是房東而非「她」的丈夫或家人,彼此間存在合適的緩衝距離,所以能包容「她」自己羞於啟齒的職業。「宥」便成了這種包容的正襯,或者該說兩人的關係是「宥」的一種變異演繹。

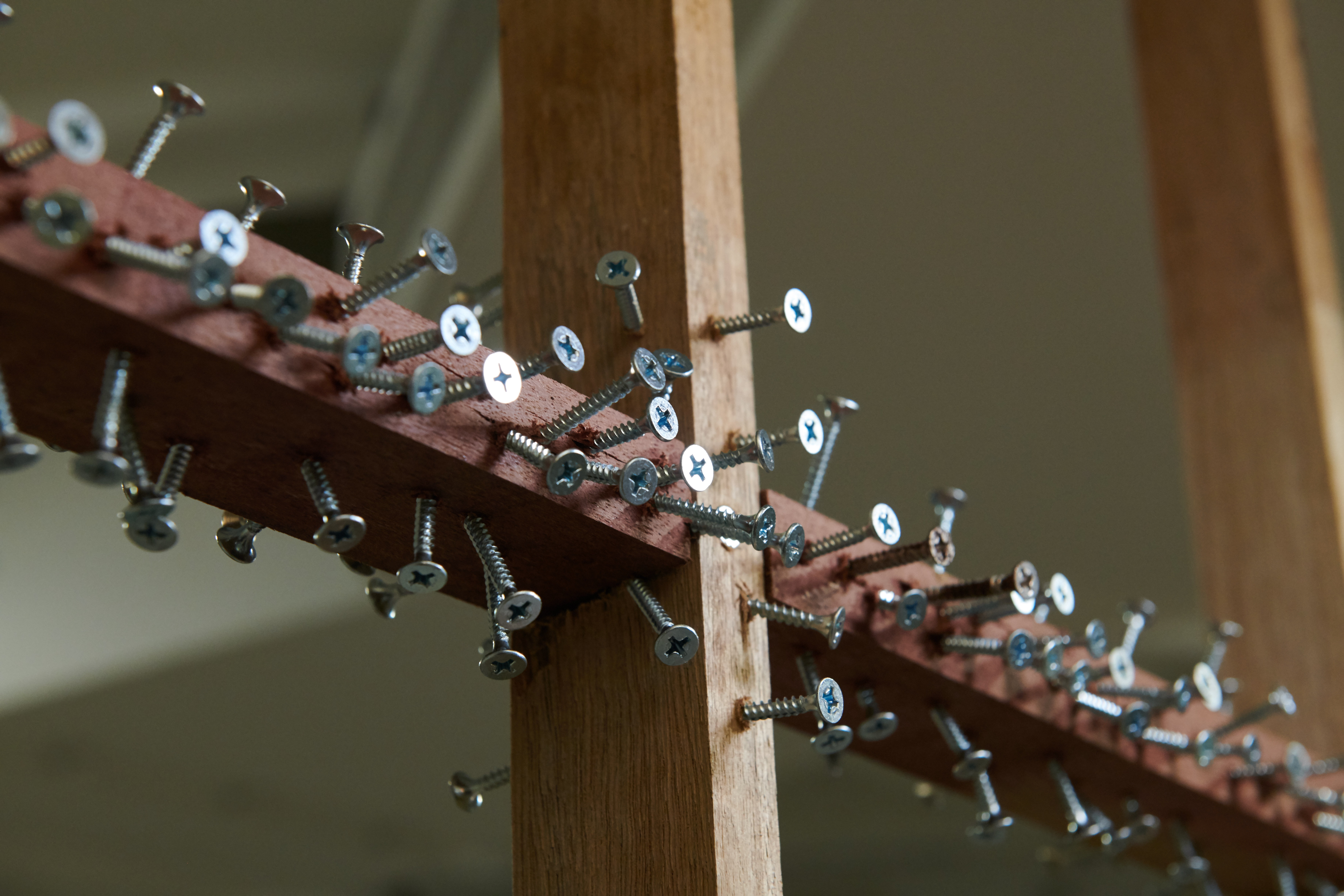

另一有關「家」的造字說法是以商代甲骨文為憑據,指那時「家」中「豕」 字有畫出雄性性器,代表家是指「繁衍的地方」。這正好以〈宥〉這組作品裝置藝術的闡述來回應:「這種原罪從我們一出生在香港這個地方那天開始便依附在我們命運上。游蕙禎在一次城市論壇上便觸及到『扑嘢都冇地方』。」(見「自宅字築」展覽場刊)本來動物繁衍就是要把優良的基因承傳下去,但香港的家卻是普遍沒有足夠的「性空間」,令甲骨文中那「豕」顯示的性器成了這境況的最大諷刺。雖然作者盧樂謙如此闡述,但他的裝置作品中沒有放大這個話題。他在一堵牆那樣大的木架上掛起了一張摺枱。導賞員認真地問我:「知不知道這木架是甚麼?」對於曾住過同類房間的我來說,這問題太簡單了吧。我笑答這是板間房的牆架,作者特意拆去兩個面板,大概是想擺出坦誠溝通的姿態。木架上的其中一條橫軸釘滿了螺絲釘,每一顆代表一位示威者。以往要在板間房的牆上釘掛鈎,必須先隔著面板摸索實心支架條子的走向。示威者常說不可甚麼也沒爭取到便停止。其實又怎會是無功而還?至少已拆去了政府用來掩瞞真相的面板,露出民意的軌跡。有時年輕示威者也須對自己寬宥一點,政府是不會像劉以鬯筆下的房東那樣包容——作者便在架在牆架的摺枱上,放了一盤催淚彈殼,是他前一晚在西環的街道上撿拾的,上面清楚標示它已過了適用期限。

關於「家」的造字原則,還有一個說法,指當中的「豕」其實是聲符,以往寫作「豭」,於是便將「家」從「會意」字變成了「形聲」字,就像當日尚波里庸(Jean-Francois Champollion, 1790-1823)藉著羅塞塔石碑(Rosetta Stone)悟出古埃及文字是會意字同時也是標音文字,解開一直以來的謎團,為埃及學開展新一頁。在展品中有〈宇〉這組作品,此字便是形聲字。宇,在《說文》中本指屋邊,後引申為「屋宇」,當多個「宇」疊起便成了「樓宇」,近似董啟章〈宇〉中所描劃的場域:「宇在建築學上採用了獨特的環迴結構,讓裡面的人產生沒有邊界的假象。」當各人對外懷著擴散的想像,這意味屋內的人不再有聚結成家的衝動:

「宇內的各種居所目清晰,井井有條,只是不知從哪時開始,家的稱呼變得不合時宜。雖然未有明文禁止,但家字漸漸地被淘汰。」林東鵬的對應裝置是展覽中體積最大的裝置,含藴算是相當豐富,對比起節錄的小段文字,可說是處於對話的上把位置。似乎裝置有意表現突跛框限的想像,牆框內有山,框外也有山,另外有層架和桌子等三維設計,突破平面限制。整個裝置有多組意象在爆放,可說甚具解構主義的「去中心化」特質,但其中還是有一個意象吸引我的目光——一隻折翼的雀鳥在打轉,「牠」彷彿就在演繹那既欲突破邊界,又甩不掉家的牽絆的矛盾。

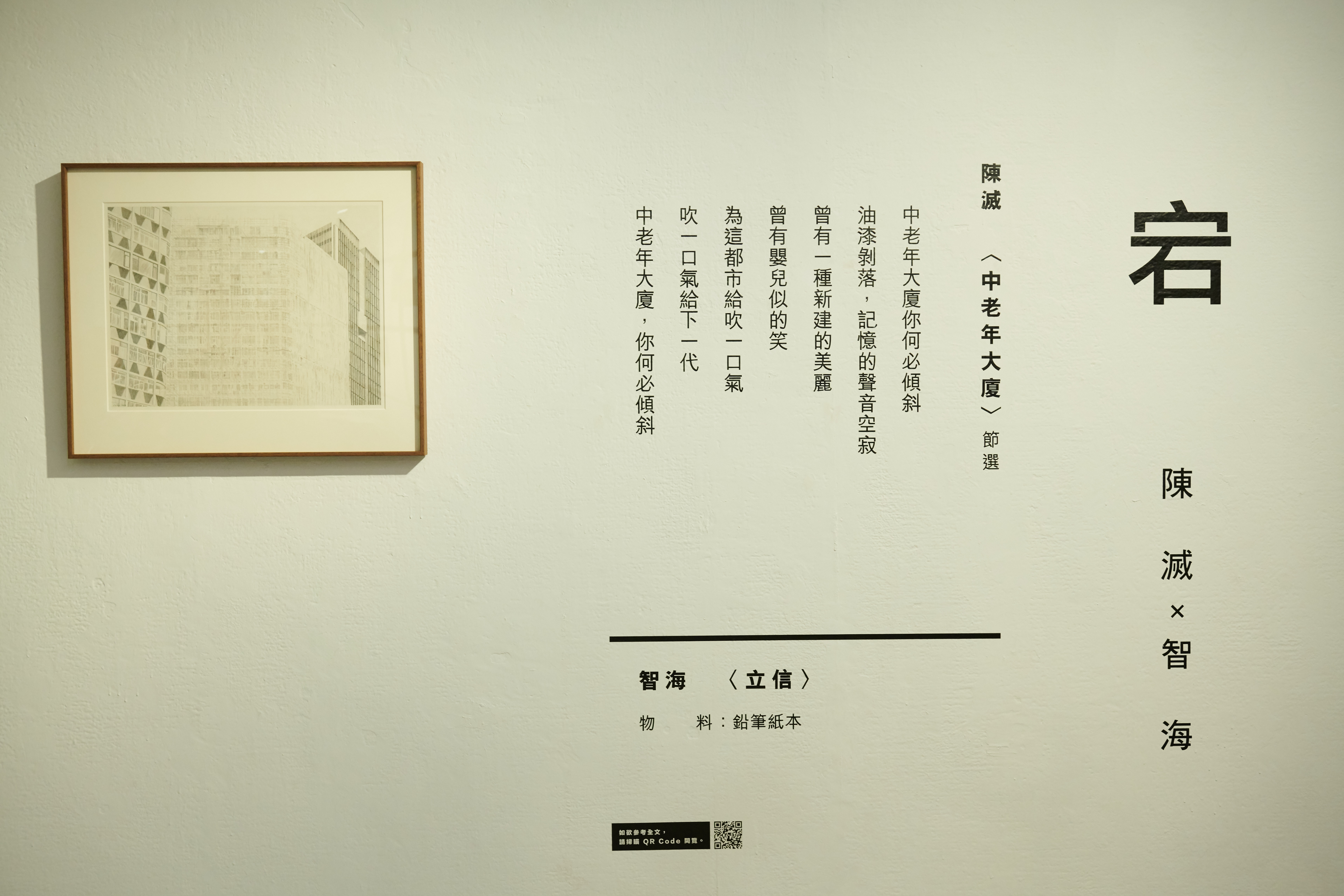

關於這個「內爆」的矛盾,〈宕〉這組作品中在展場一隅,相當含蓄地在對話,陳智德的文字是節錄自其詩〈中老年大廈〉,描寫一幢在時代邊緣的「樓宇」 面臨拆卸,單是首兩句便點出了這矛盾情結:「中老年大廈你何妨跌宕 / 扭動發條,壓縮居所就擴闊了嗎?」「宕」字含「石」,原意是「洞屋」,帶有很重的蠻荒況味。不知為何,宕,後來也有了「流動」、「放縱」的衍義,跟「洞屋」的「不動性」形成強烈的張力,這大概亦是詩欲表達的情致。而智海則以鉛筆素描描劃一幢給罩上布幔的大廈作回應。大廈在布幔中,朦朦朧朧的,彷彿是剛移走了一件長期存在物件後在牆上留下的蒼白虛位,相當低調,彷彿甘心讓出對話的上把位置以突顯那份退場的黯然。

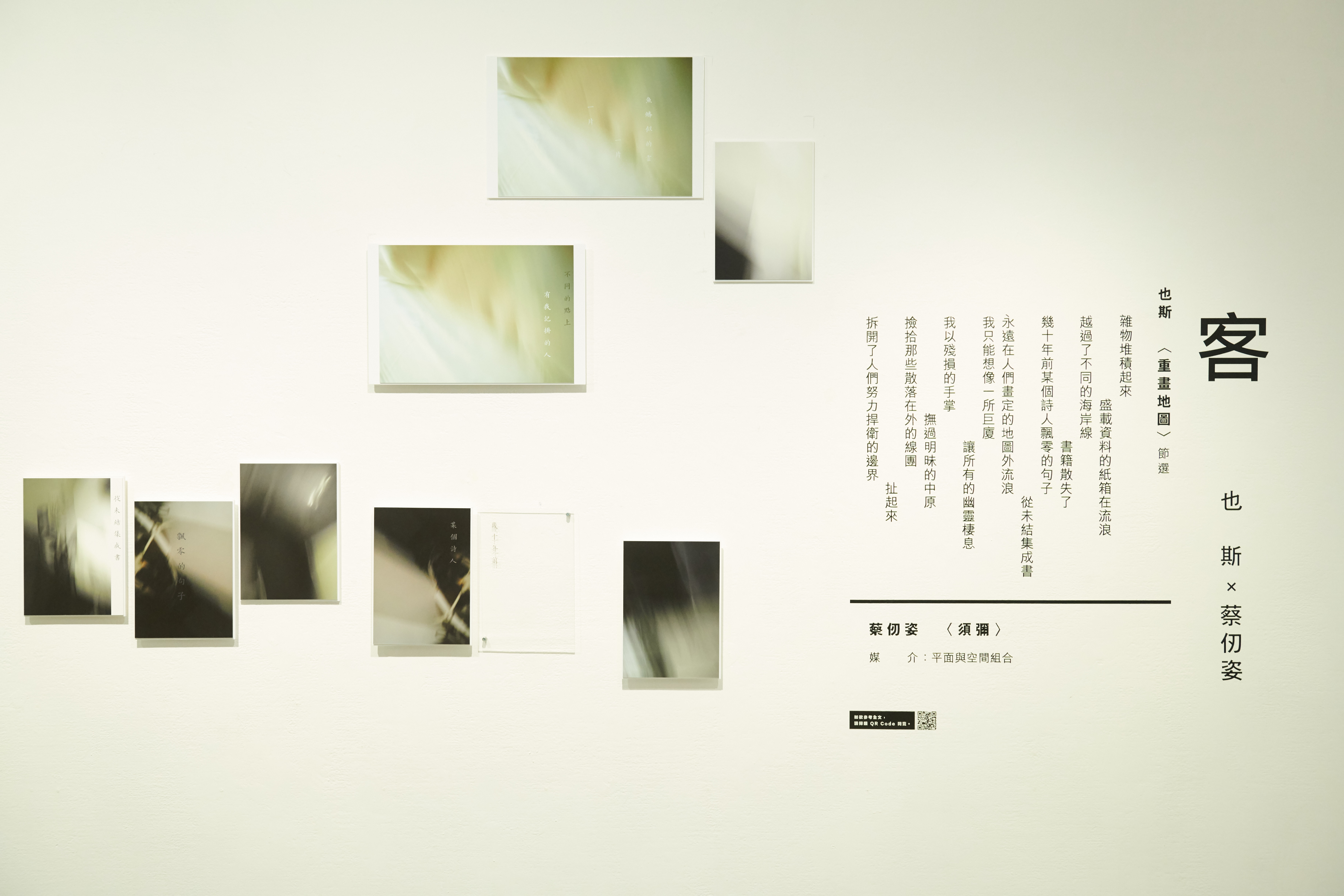

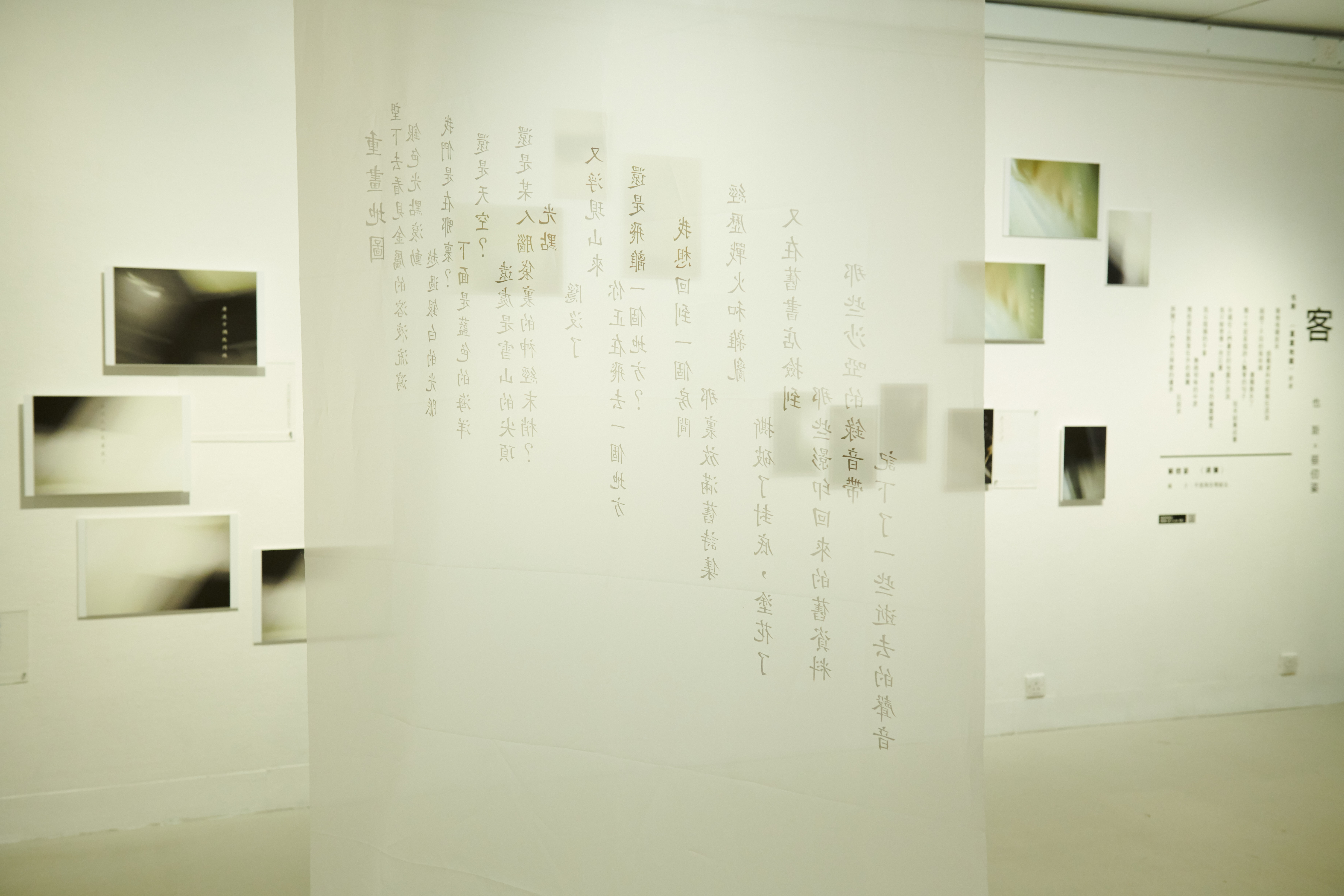

說到「邊界與中心」的張力,當然不能不提也斯,因這幾乎成了也斯的「創作母題」。蔡仞姿挑了他的〈重畫地圖〉:

我以殘損的手掌

撫過明昧的中原

撿拾那些散落在外的線團

扯起來

拆開了人們努力捍衞的邊界

蔡仞姿在創作簡介憶念也斯來到她家中作家的情景。展覽開幕當天我碰到蔡仞姿,她跟我介紹那張印有詩句的紗幕如何製作時,我腦中便浮起也斯那首〈與蔡仞姿討論裝置藝術及其他〉,回家便立即找來重温,竟然有種偷窺到蔡跟也斯相處片段的感覺:

今天你佈置新居我來參觀

……

我們看朋友怎樣在不同的空間中

放置每人心中脆弱的木條和紗幕

也許有時在鏡裡看見自己的臉,有時

看見腳。我也想把我的地方裝置一下

開拓遊戲的範圍,拆開白雲四邊

的框架,把記憶像安石榴的種子埋藏

長出玉蜀黍的鬍子,用來做網

蔡一邊介紹一邊手舞足蹈地說也斯如果見到自己的詩句被拆散重組一定會說:「詩人只能任藝術家魚肉!」也斯似乎是在控訴自己被迫處於對話的下把位置,但我相信他說時一定是興奮地笑著說的,正如他如此收結〈重畫地圖〉:

移換不同的中心與邊緣

拆去舊界

自由遷徙來往

建立本來沒有的關連

廣漠中偶然閃過

一些游離的訊息

在浮泛的光幕底下

逐漸晃現了陸地的影子

我想蔡之所以選這首詩來演繹,很大程度上跟它是《游離的詩》的壓卷之作有關,此舉不無重申創作母題之意——就是中心裡有家作為栓柱,那麼「游離」才變得有方向和有意義。

2 談寢

如果「家」是中心,是游離的起點和終點,那麼「寢」,即睡房,便是中心的中心,該是一處讓人卸下心防,安然作息的地方,或者跟閨密促膝長談,憧憬未來的地方。前面關於「家」之所以曰「說」,因要涵蓋一些資訊的闡述;之後關於「寢」謂「談」,因這重要是記感性的觸動。

另外,最近「寢」這字因林鄭的「壽終正寢」說而廣為人識。事實上,林鄭的用詞並不恰當,「正寢」是指家中的主人睡房,以顯其在家中德高望重的地位,故這成語是指人活盡了陽壽,得以在自己家中安然離世,是笑喪的描述。「送中條例」還未通過,即未「出生」便「夭折」,又談甚麼「壽終」?即使此條例成功通過,肯定不獲民心,又怎可能是得著「正寢」的安然?寢,也可作動詞用,例如:「按甲寢兵」,林鄭如要學成語,應先學會這句,即叫人停止軍事活動——就是停止濫捕和縱容像721那種黑社會民兵的舉措。這樣香港人才真正可擁有「壽終正寢」的盼望。如果帶著這個盼望看這個展覽,便會將思量從當下住所的氛圍延長至個人的生涯規劃。

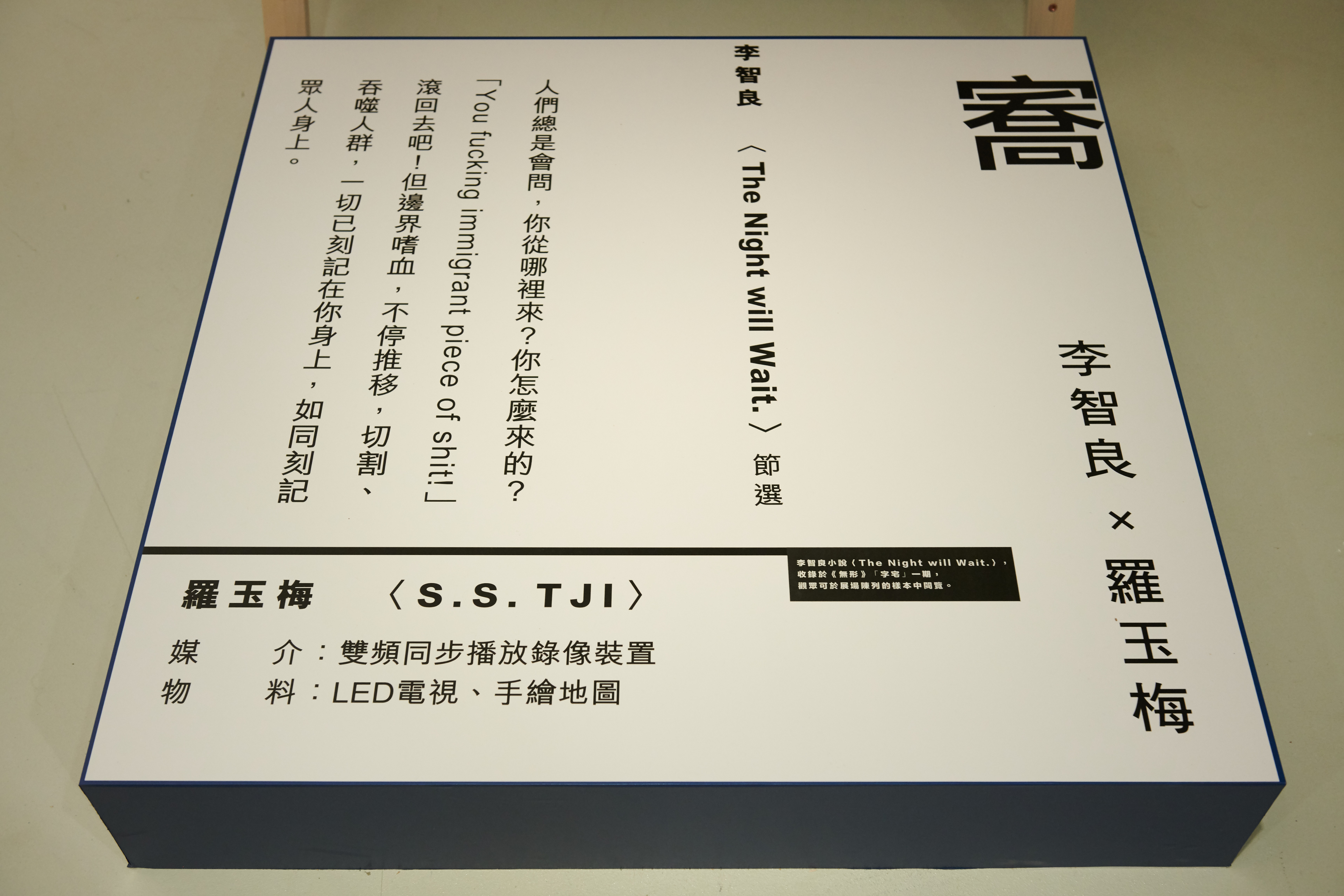

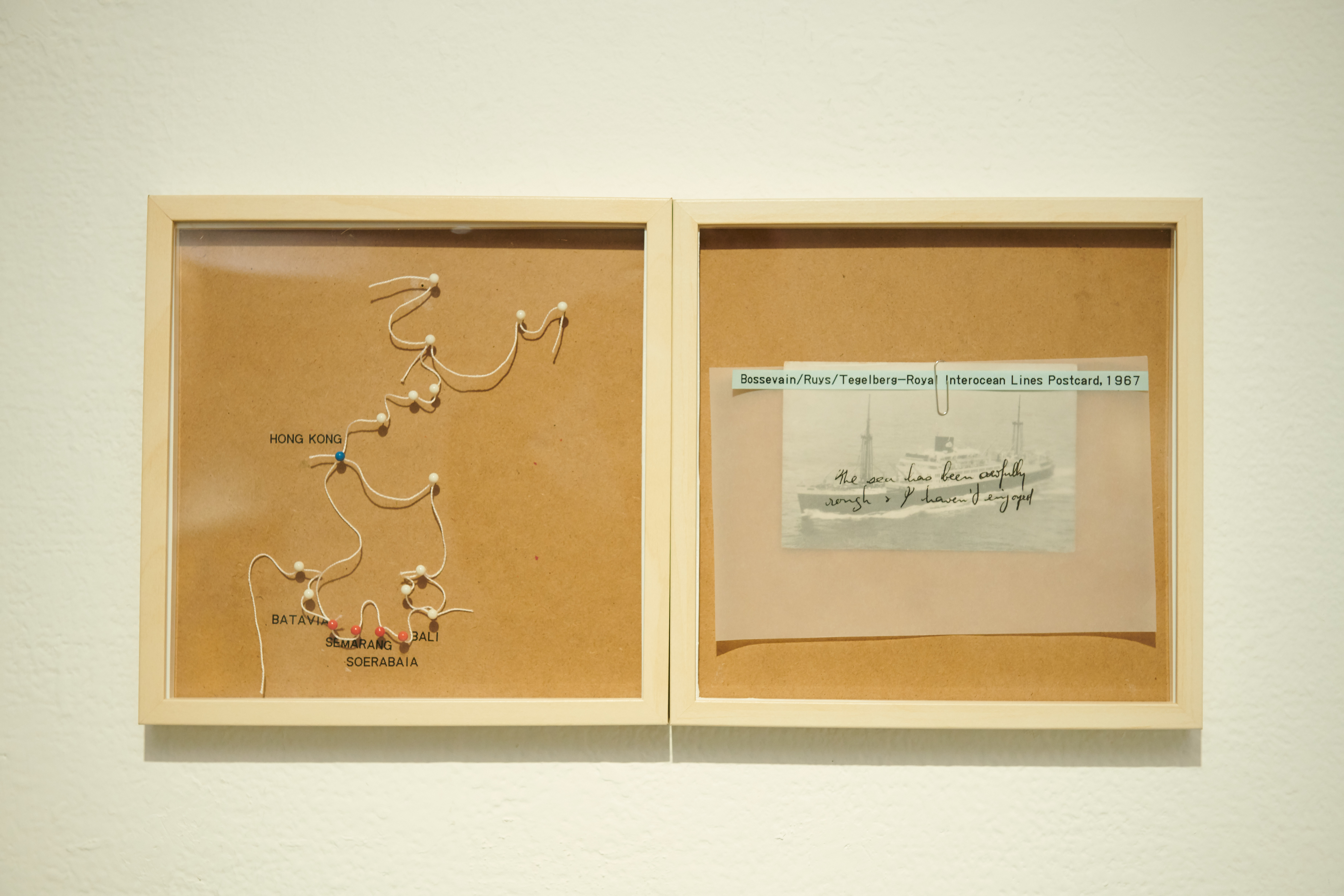

在整個展覽中最教我不安的是李智良的那篇The Night Will Wait,是以許多不同的逃難片段拼湊而成,可說相當血腥、殘暴,例如:「無人機從空中射擊人群,中彈的人癱軟在地上,然後死去」;「女人的頭被轟了。她半個身軀在地上,

剩下一半在椅子上」,這些死亡畫面完全不能拿來詮釋「壽終正寢」,此文最後以「寢」的描寫作結,以一個頗長只有逗號的句子,營造危機滿佈絕不安然的環境,令人讀起來不禁隨凝重的氣息累積而屏息:「在床上睜著倦眼那人是你。牆上的小窗中窺見對面樓幢幾乎沒入漆黑,幾隻無人機駛過,後備發電只照亮頂層的通道,你不會記得那些顯然剪輯過的畫面,其後的肅殺……走廊中電燈明滅,偶有人影動,但隔著牆你聽不風聲……」(句子太長不能盡錄,其中全是逗號)而配合此文字創作的是羅玉梅的多媒體裝置,全部都關於不同時期的移民辛酸血淚故事,兩個作品共同詮釋「宀喬」這個字。根據《無形》第十六期序言記這是「僑」的別字,意思是「作客」。跟也斯和蔡仞姿的〈客〉比較,便會明白能將「家」

置於中心位置,讓「客」從不同邊界帶來新衝擊,原來是相當幸福的事。事實上我們生活的外圍,原來還有許多人因為想找著安穩的家而面對無助與殘酷的處境。

這絕對值得我們記住,並用一點壽數去關注,而首先不要以這些來自遠方的呼救為打擾家裡平靜的噪音,我想這是此組作品嘗試帶出的信息。

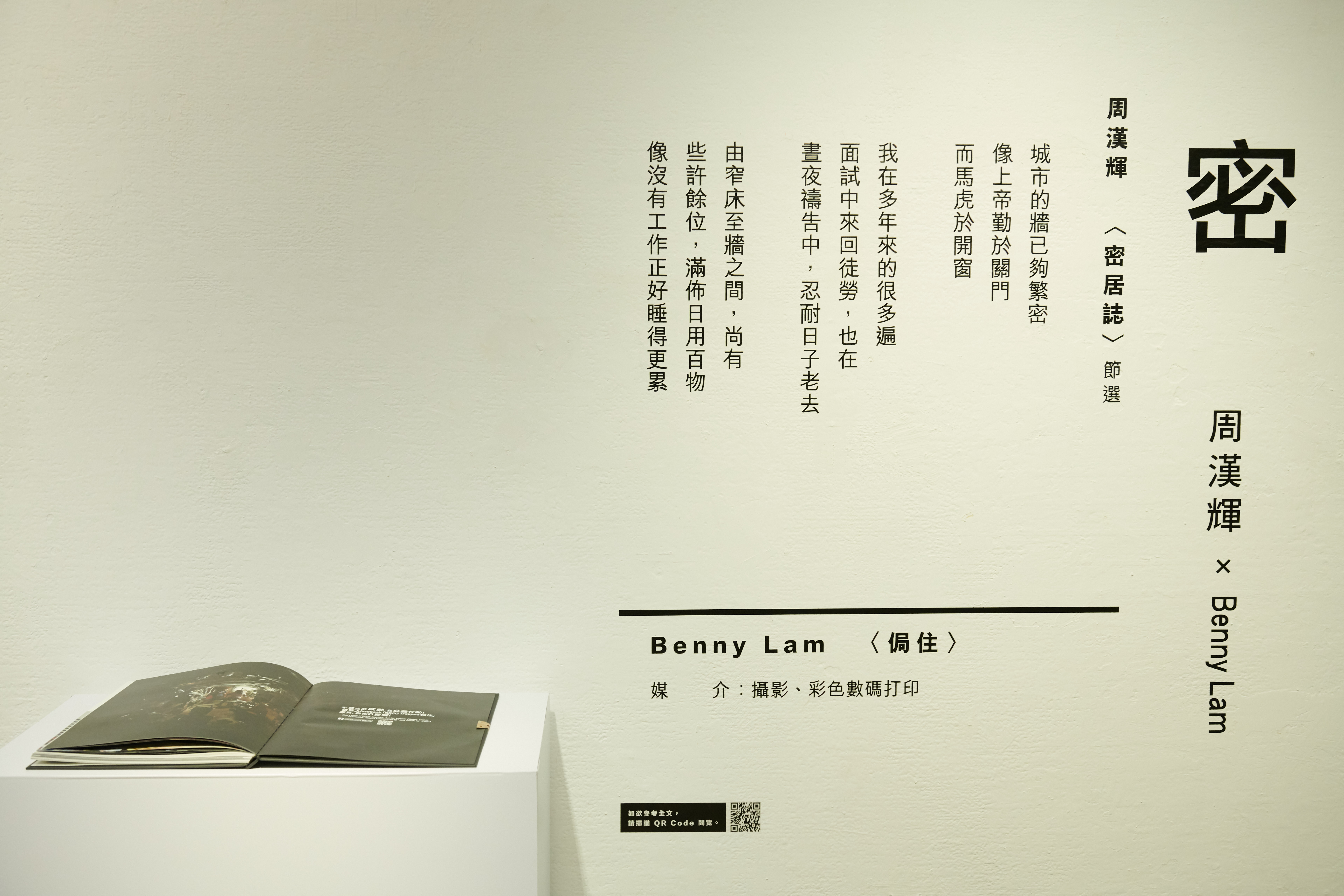

相對而言,縱使香港還有家小得只有勉強可算作「寢」,但至少社會安定可供謀生,周漢輝的〈密居誌〉裡的香港劏房市民還是擁有活下去的渴望:「我在多年來的很多遍 / 面試中來回徒勞,也在 / 晝夜禱告中,忍耐日子老去」;「劏房旁室也一劏為四 / 才數算在此已十年,十年前 / 還感恩住進新劏的房間」。 跟周詩配對作品是Benny Lam的〈侷住〉,是一系列在劏房拍攝的彩色照片。不諱言,這是整個展覽中最吸引我目光的作品。單純的以寫實手法拍攝,但從高處以俯角拍攝劏房的床位,一個人側臥著,然而四周堆滿了雜物,床邊有些跟家人的合照,令你不禁孤疑:「那他的家人現在哪兒?」相片以幾個大正方體拼湊而成,就像劏房的環境,一張床往往同時是飯桌、沙發,根本談不上是「正寢」。

另一組我很喜歡的作品就〈寐〉,包括了吳煦斌收錄在《看牛集》中的〈水〉,憶述自己孩提時某次睡覺後大雨從窗縫滲入家中,造成小水浸,將屋裡的鞋子漂走,而之前在船上工作的爸爸說:「海來看我。」如此便將整篇文章的調子轉為平寧,紓緩了水浸的緊張氣氛,吳煦斌於是將之一直延續下去。吳將「肩膊寬闊」 的爸爸形容為「穩定的帆」,將慌忙亂竄的鞋子「點化」成安穩的「小船」。文章末段,展覽並沒有節錄的部份,作者寫道那些鞋子「士兵一般跟隨我」,而父親 「一直微微笑著,高興能夠突然接近這許多沉默風格的水。」這收結真是沉鬱而有力,是吳煦斌文字的風格,沒有乖張,也沒有吶喊,是靜靜地讓人心感染大自然的脈動,讓人可以像鞋子一樣隨節奏融入自然中,這是吳的創作母題。

配合吳文字的作品是何幸兒的〈微濕的空氣〉,這是我一眼便喜歡的一幅畫,雖然它是以低調的黑白色佔著一小片牆面。何在創作簡介中說她讀吳的文章相當有共鳴,無怪這組是我認為整個展覽中文字和視覺作品對話得最平等的一組, 何指畫是畫自己童年的一個夢;雨大得前堂變成魚塘,撐船的大伯娘甚至抓了一條大鯉魚。畫是一個黑框窗子,外邊下著大雨,一個小女孩站在板凳上托著的不是大鯉魚,而是一隻大紙船。這畫雖佔著很小的牆面,卻很明亮突出。

如果我們將突如其來的水解讀成不測的命運,那麼,文和畫所表達的平靜可能是我們都要學習的處世態度。林鄭以「壽終正寢」來代替「撤回」,倒真是給 了我們一個新視點。如果將每次就寢都看成「壽終正寢」,那麼第二天便是我們從死亡那端撤回來的新生,該充滿感恩,也應盡力去贖回自己的愧疚,就像狄更斯《聖誕頌歌》(A Christmas Carol)的孤寒財主那樣。

最後,跟「壽終正寢」最相近的是〈安〉這組對話:文字是董橋的〈曼陀羅室〉,收錄在《橄欖香》。文章頗長,要抽出一小段來當作對話底本,算是頗煞心思了,但依然不夠理想,未能概括曼叔那把「壽終不滅」的戀火,所以應該交代一下曼叔的結局才能勾勒出那份經歷時間洗禮的長情:「曼叔到美國身體好得多了,說是在慧卿住的那條街上買了一幢小房子,彼此住得近有個照應:『老年人不圖別的。』」劉學成佈置了一個書齋場景,在創作簡介說:「一室沾了老歲月的清芬,是福分。」這個描述可能就是求淡泊的曼叔滿意的人性注腳。縱然曼叔的「曼」,讓人想起「曼陀羅」,董橋說那是有毒的草本,開白花的神聖樹,就像他心中那段感情。最後能夠同心而離居也很不錯了,而一人可用多間房,也無所謂「正寢」了。這未嘗不是不圖別的心安。

看「自宅字築」的展覽,感覺是走了一段從「家」到「寢」的胡同小路,是從邊緣到中心,復在中心細味許多想忘也忘不掉的畫面,或許該是激發將此等畫面嚼出歲月芬芳的衝動。

寫於 16/08/2019