【新書】《文學看得開(作品篇)》:短篇小說:因為短而產生無限可能

這時代為何還要讀短篇小說?

長篇小說雖然也引人入勝,但較難讀完,始終會造成閱讀壓力;而短篇小說,對於初入門的讀者來說比較容易掌握,也適合在寫作課上教授;另外要上班的人也比較容易在工餘時間完成,可有娛樂功能。而它的篇幅短故比較適合在茶餘飯後作共同談資(甚至比較適合改編為電影),也使短篇小說成為較親近日常生活的文學類型。

短篇小說,可能很多人都讀過,但它的定義一直是模糊的。短篇小說的創作實踐數量實在太巨大,以致很難在藝術上定義;比較客觀的定義好像只有字數,中英文均是以一千五百字左右為短篇小說的字數低限,一千五百字以下稱為極短篇或小小說,四千至萬字左右的英文小說都可稱為短篇小說,中文文學獎項則通常以三萬字以上為中篇小說(八萬字以上為長篇小說)。愛倫坡(Edgar Allan Poe)在他的〈創作的哲學〉("The Philosophy of Composition")中指,一篇短篇小說應該能夠在一個坐姿內閱讀完畢;H·G·威爾斯(H. G. Wells)則提出短篇小說閱讀時間大約是十五至五十分鐘。

短篇小說的興旺與它的銷量有關。西方文學理論家認為短篇小說源於古老的傳說、神話、民間故事、童話、寓言和軼事等等,不過現代的短篇小說則在19世紀初期開始蓬勃發展。英國的第一批短篇小說是哥德式故事,18世紀末至19世紀上半葉,蘇格蘭的司各特(Walter Scott)和英國的狄更斯(Charles Dickens)等的短篇小說備受關注。德國緊隨其後,克萊斯特(Heinrich von Kleist)在1800年初出版了第一部短篇小說集。愛倫坡成為最早的美國短篇小說作家之一,他的簡潔風格、尋求集中化的「單一效應」,對現代短篇小說的形成產生了巨大影響。法國的短篇小說奠基者則有莫泊桑等,同樣的現實主義短篇小說,俄國代表有契訶夫(Anton Chekhov)。

20世紀初,歐洲和美國的現代主義文學運動催生了許多在閱讀上具有挑戰性的短篇小說作品,例如喬伊斯的《都柏林人》(Dubliners,1914年)、卡夫卡(Franz Kafka)的作品等。海明威(Ernest Hemingway)的短篇小說也佔有重要地位。20世紀50、60年代的法國「新小說」,對於傳統的情節與故事造成了很大反動,代表者是格里耶(Alain Robbe-Grillet)和杜拉斯(Marguerite Duras)等。其後進行後現代主義,更強調故事的非線性結構、主觀解釋和遊戲性的敘事風格。在拉丁美洲,短篇小說也成為了文學的主要形式之一,在波赫士(Jorge Luis Borges)、加西亞.馬奎斯和科塔薩爾(Julio Cortázar)等作家為代表的南美魔幻現實主義運動中扮演重要角色。

21世紀的短篇小說作家數量更是極速生長,其中女性短篇小說家、女性主義思想受到了更大關注。2013年孟若(Alice Munro)成為首位以短篇小說創作獲得諾貝爾文學獎的作家,她表示希望這個獎項能為短篇小說帶來讀者,同時認可短篇小說自身的價值,而不是「人們在寫他們的第一部小說之前需要做的事情」。值得注意的是,近年在英國,短篇小說創造了極高的銷量,在孟若等名人推動下,新晉作家湧現,配合數碼平台的新發表形式,短篇小說的銷售在2017年猛增了32%至六十九萬本、近六百萬英鎊的銷售額,於是被認為是「短篇小說的文藝復興」,短篇小說被稱為「21世紀完美的文學形式」。在英國有多個短篇小說獎項,短篇小說公司Pin Drop Studio推出了定期的短篇小說沙龍,作家們在沙龍朗讀作品給現場觀眾聽,也成為不少電影中的場景。

在中文維基百科中「短篇小說」的條目這樣寫:「短篇小說是一種文學作品,一般以萬言左右為界限。雖然小說本質上篇幅區別並不十分重要,但典型的短篇小說仍發展出較長篇小說不同的特點。如:短篇小說長於描繪極具戲劇性的情節;往往有強有力的開頭和結尾;人物關係通常並不複雜;時空跨度一般不大。通常,任何現代的小說家都會寫短篇,這些短篇亦時常是對未來長篇創作的準備和練習。」顯而易見,孟若的諾貝爾獎得獎致辭就對最後一句持相反意見。短篇小說在不同國家不同文化都有自己的發展,這種多元化被認為是正面的;而歷來不同作家都常以自己的作品推翻以上定義,試圖抵制文類和固定形式的歸類。節目中「短篇小說自修室」一集的主持米哈,嘉賓卓韻芝及張婉雯,都創作短篇小說,並分享了他們的口味與創作參照,希望以下的討論可以助你建立更有味道的閱讀書單,甚至創作意見。

短篇小說重視結構

短篇小說可以信手拈來,但也絕對是對技藝的考驗。一些作者認為,短篇小說必須有嚴格的形式。毛姆(W. Somerset Maugham)認為,短篇小說「必須有一個明確的設計,其中包括一個起點、一個高潮和一個關鍵點;換句話說,它必須有一個情節」沃波爾(Hugh Walpole)也有類似的觀點:「一個故事應該是一個故事;一個充滿事件、快速動作、意外發展,通過懸疑引導到高潮和令人滿意的結局。」短篇小說家對於情節有一種鍾愛,而情節造成的轉折及力量,需要通過結構的經營去產生。

常識理解的結構之概念有「起、承、轉、合」。有些作家這方面的經營比較勻稱、清晰,比如美國短篇小說代表作家歐・亨利(O. Henry),其作品的起承轉合的分配就比較明確,但千萬不要以為四部分平均分配就等於清晰勻稱,作家可是狡猾的動物,可能第一句就兼有起、承,而最後一句就往往將「轉、合」一句說過。米哈舉〈紀念品〉("The Memento")為例,小說以一名女生視角敘述,她是一名跳舞女郎,風靡萬千男性,後來她厭倦了這種生活,跑到鄉下,遇上一位牧師,牧師對她很好,但她知道牧師暗戀某人,有件信物放在一個木盒內,那就是點題的紀念品。小說結尾那木盒被打開,是女主角當年跳舞時繫在腳上的一條黃絲帶。這種把故事(及題目)的懸念在最後解開的圓滿感,常讓米哈感到讀完可以安然入睡。

卓韻芝喜歡的瑞蒙.卡佛(Raymond Carver),則在結構的處理上極不均衡為特點。他的題目或者第一句,已經暗示了故事有極多「前情」已發生,而當下這個場景是在故事的中途發生。卡佛的第一句包括「那陣子,他們兩個都有外遇」,或「電話響的時候,他正在吸塵」,全是從故事中央開始,一件事、一個困局、一個處境或一種情緒的正中央。卡佛的書名吸引人之處正在於此,Will You Please Be Quiet, Please?能不能請你安靜點?兩個Please是很強烈的,既像一個哀求,也像是到了臨界的憤怒。卡佛的故事常以這種「起於中段」的緊張感及強烈的情緒特寫來吸引觀眾,而故事的膠著是絕對不會解決的,那個「承」是無限拉長的,喜歡卡佛的讀者都喜歡這一點。

篇幅短與時間跨度大小

短篇小說的藝術特性都與其「短」的特性有關,卓韻芝曾私下向我們表示「我看認真的短篇小說家,其思維基礎、途徑及技巧——尤其是技巧——跟長篇是全然不同的,如果小說是建屋構世界,短篇小說就是只留下一塊玻璃;長篇是buildup搭建,短篇是elimination剔除,在短篇世界裡,所有不指向(卡爾維諾所言的)『功能』之物,全部去除、殺死,蒸餾至每字每句皆為歸一」,極度殘忍和吝嗇。

篇幅的限制讓短篇小說傾向於集中,於是被認為角色不會太多、故事的時間跨度不會太大。米哈舉出毛姆的〈午餐〉("The Luncheon")為例:一次讀書會後,一位作家與其書迷一起吃飯,本來應該假設是男作家發辦佔上風,但女書迷不斷提出條件,說不會跟男作家吃飯,除非去那家餐廳;不太想吃東西,除非吃牛扒;不想吃沙律,除非配上最上等的無花果⋯⋯「除非」一詞貫穿了整篇小說,扭轉了人物之間的關係、讓之出乎讀者意料,讓一頓晚餐顯得很有張力。

不過短篇小說的時間跨度也可以很大,像張婉雯愛看的陳映真,〈鈴鐺花〉第一句是「1950年」,到最後一段是三十多年後。故事開始於敘事者小時候與同學逃學去山邊玩;而主要記述他們的一位老師,是有理想的地下黨員,被當時的國民政府通緝而躲在山洞中,他們無意中發現了他,平時很疼愛孩子的老師成了逃亡者。敘述節奏不急速,卻由平靜突然轉到家破人亡的逃亡故事。第二天拿東西給老師吃的時候,老師已經不見了。後來兩名小孩分開,三十多年後回想才明白發生了甚麼事。這個故事的巧妙在於,第一,童年時光過得較慢,因此時間跨度可以很大,但節奏仍然慢;第二,從平靜中描寫台灣的白色恐怖時期,台灣左翼人士的悲慘遭遇。

卓韻芝是孟若的忠實讀者,她就表示孟若是將長篇小說當成短篇小說來寫,小說的時間跨度總是很長。譬如〈離開馬佛利〉("Leaving Maverley"),描寫一個男人在小鎮中心認識了一名賣票的女孩,突然有一段情節講述戲院本身,然後男人跟女孩產生了很曖昧的情愫,中段突然描寫這個男人要照顧患病的太太,太太病死之後,他在街上重遇那個女孩,然後他說記得她就是自己最大的欣慰。孟若的用字平淡而精煉,但不屬於顯眼的金句型,句子結構很複雜。她用大幅剪接去把極大的時間跨度融入短篇小說,而在平淡的語言中其實營造著極曲折的情節﹐需要讀者極細緻的閱讀。孟若的故事常以「絕望的家庭主婦」為主角,就算是大學教授都一樣,她們的生活重複而沉悶,而平淡的生活卻突然因為某件事而徹底改變,那個命運的轉捩點的來臨經常不知不覺,讀者過後才發現,要回頭翻書尋找那個關鍵的轉捩點在哪裡、意義何為。我的忠告是,絕對不要在交通工具上看,因為太容易錯過重要線索了。

人物經營是短篇小說的靈魂

根據福克納(William Faulkner)的說法,短篇小說是以人物為驅動力的,作家的工作是「跟在他的身後,用紙和鉛筆試圖趕上他說和做的事情,直到足夠長的時間記下他所說的和所做的」華文不少著名短篇小說,如魯迅〈孔乙己〉、張愛玲〈傾城之戀〉、沈從文〈蕭蕭〉等,都是鮮明例子。而孟若的推陳出新在於,她在短篇小說中都試圖誤導讀者,讓讀者誤以為先出場的某角色是重要角色,後來才發現是另有其人。有評論說孟若的作品除了有很強的情節和命運轉折,同時經常揭示男女之間不可預期的相處方式,雙方關係模糊、曖昧、無以名狀,那就是他們的命運形態,不知道如何敞開。故事發展很清楚,但其作品角色的相處方式,導致他們的關係很含糊,不知道何去何從。這是孟若的人物與情節之關係,這種藝術經營反映了她的世界觀。

短篇小說作家各有傾向,例如作者喜歡描寫一種狀態或場面,有些著重情節,有些描寫氣氛。人物和情節強烈的有較早期的福克納本人的作品,例如〈獻給愛米麗的一朵玫瑰花〉("A Rose for Emily")。愛米麗是一位老處女,故事開始時,她已在鎮上死去,小說描寫她高貴而乖僻,經常趕走傾慕者,大家對她既敬且畏,她好像代表著某種過去的事物。故事背景很複雜,首先揭示了福克納反抗父權的精神,又涉及當地政治和制度如稅制的問題,還涉及黑人白人之間的種族不平等。愛米麗女士的情人似乎是一個喜歡男人的黑人,女士出殯後,大家走進她的房間,發現了一具收藏已久的男性屍體。我覺得福克納會寫一些讓人畏懼的人,他們為了成就自己會不惜一切,但那種激烈與極端也很吸引人。這些極端的反抗者揭露了其背後的壓迫結構,有著極其精煉的內容﹐的確令人佩服。

「不寫之寫」

然而,契訶夫認為一個故事不應該有開始或結束,它應該只是一個「生活的片段」,提供暗示性的呈現方式。在他的故事中,契訶夫並不把結局總結,而是讓讀者自行得出結論。也有一些短篇小說不著重情節,只寫一種微妙的氣氛,例如張婉雯很喜歡的汪曾祺〈受戒〉,整個故事的重點其實不在人物也不在故事,而是要點染某個地方的某種風俗,那種風俗可能完全不符合主流的道德倫理,但當地人活得很自然,跟隨自己的情緒,按照情感去處事,同時心地善良,不會任性地傷害他人。故事由始至終都是一種平和的氣氛,作者也完全沒有提出教訓的意思,婉雯說極具療癒感。

卓韻芝很喜歡美國作家莉迪亞.戴維斯(Lydia Davis),她是保羅.奧斯特(Paul Auster)的前妻,以寫極短篇小說聞名,一頁就是一個故事,有些非常幽默。但她同時是《追憶逝水年華》(In Search of Lost Time)和《包法利夫人》的法譯英翻譯者,即她翻譯極長篇小說,自己則創作極短篇小說。〈故事的中心〉("The Center of the Story"),一個女人寫了一個故事,這個故事是關於有颱風來到城市,但沒有摧毀城市。她跟朋友說起,朋友說這個故事根本沒有中心,女人就想,如果故事真的在乎篩選事件,如果發生在我生命中的事件並無影響力或摧毀性,我的生命是否仍然值得被敘述?女人自己也想不通,於是去讀了一陣《聖經》;玄妙之處是,她覺得所謂沒有中心的故事,就像一個病了卻未死去的人,猶如有寧靜的宗教感受,卻沒有信仰。這也是表現出一種「不寫之寫」的方法,沒寫出來的依然是中心,當你把目光放在那裡,仍可以感受周圍的東西。

張婉雯提出老舍的〈斷魂槍〉,背景是辛亥革命發生不久,那時候講求破舊立新。故事的主角是一間鏢局的師傅,身懷絕技「五虎斷魂槍」,但因為鏢局已被時代淘汰,於是改成客棧;主角無論如何受人上門挑戰、求教,都不肯拿出絕活,也不肯傳給徒弟,只在小說結尾時,當大家都睡了,那位師傅在前庭,一口氣刺了六十四槍的五虎斷魂槍,然後收式,口中說「不傳、不傳」,故事就此完結。五虎斷魂槍在故事中全沒描寫,只寫他一口氣刺了六十四槍。微妙之處在於,這麼重要的招數,卻隻字不寫,配合「不傳」,真正是絕傳了。這是不寫之寫,留下空白,也反映對時代的慨嘆。

以短篇側映時代

「不寫之寫」,或「側面映照」,可以濃縮寄託龐大的歷史及政治背景,同時讓人從另一個角度去認識那段歷史。米哈提到莫泊桑的著名短篇小說〈羊脂球〉("Boule de Suif"),以普法戰爭為背景,但莫泊桑不寫戰爭本身,他寫一個歡場女子與一群人一起逃難,那些富人以為到處都有食物,因此無準備逃難的食物。結果大家都依賴歡場女子所帶的食物,而抵達目的地便即時變臉,說她很骯髒,不屑與這種人同車。莫泊桑被視為首批反資本主義的現實主義作家,他關注低下階層人物,這裡含蓄批判普法戰爭帶來的社會問題。短篇小說很多時候會將一個宏大主題或重要歷史事件聚焦在個別人物之上,四両撥千斤地表達批判和反抗。

卓韻芝極其喜歡阿根廷作家科塔薩爾,去阿根廷度蜜月也是為了他。科塔薩爾有一篇小說〈被佔的宅子〉("Casa Tomada")故事描寫一對疑似亂倫的兄妹,他們擁有一間大宅,決定住在那房子裡,不會結婚。一天,他們聽到走廊盡頭的房間傳出聲響,覺得那個房間被佔據了,他們決定不要進去,於是把門關好。然後大宅的空間被逐一佔據,他們從來沒有質問原因或反抗,當最後一個廳也被佔據,他們在完全沒有質問或反抗之下,收拾行李離開那房子。這裡從阿根廷當時的政治局勢隱喻,延伸至阿根廷與其他南美國家的關係,直至阿根廷本土文化圈的衰敗。南美的魔幻現實手法,也可以將歷史事件與政治隱喻寄託在內。可以感覺到,這裡批判的是從不反抗,只是收拾行李離開的人。

當代的極短篇

短篇小說的主要形態反映了出版市場的需求,而形式的演變似乎與出版行業的演變和其組成機構的投稿指南緊密相關。 19世紀下半葉,印刷雜誌和期刊的增長創造了對三千到一萬五千字之間的短篇小說的強烈需求。在19世紀90年代的英國,文學期刊《黃書》(The Yellow Book)、《黑白》(Black & White)和《岸邊雜誌》(The Strand Magazine)推廣了短篇小說。在美國,《紐約客》(The New Yorker)雜誌則在二戰後作為了短篇小說大量發表的園地,長達半個世紀之久。史提芬.京(Stephen King)的科幻、驚慄等短篇在60年代以後的男性雜誌上發表。

隨著生活的改變,今天我們對「短」的感覺已有不同;這又更被社交媒體的興旺而引出新效應。幾年前,全球著名大報及全球巿場佔比最大的社交媒體都曾進行極短篇小說徵文比賽,而多個比賽的字數限制都與社交媒體的輸入限制掛鉤,例如Twitter的一則推文輸入上限是一百四十字。品牌結合文類與自身,作為宣傳自己的方法,即有意識地把「小說創作—短—時下媒體平台」連結起來,尋找新事物與新的經濟動力。這個極限的門檻令很多人都可以參與,反映了社交媒體令每個人都可以成為「作者」的生態。

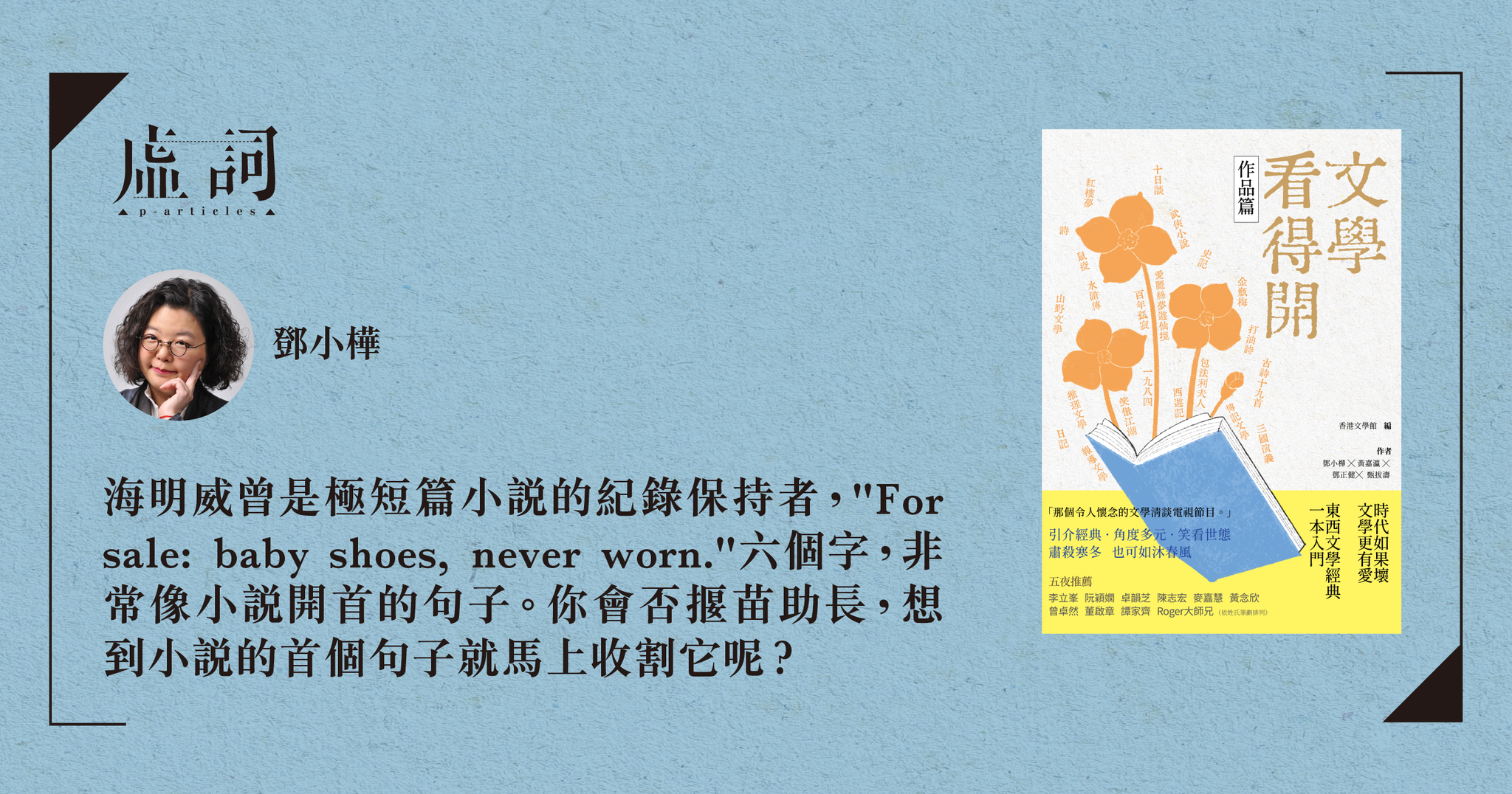

卡爾維諾在《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Six Memos for the Next Millennium)裡提到「短」是未來小說的傾向,想不到的是他說得這麼正確,而新小說可以短成這樣。英國2014年微小說大賽的其中一篇得獎作品"Jumped. Then I changed my mind."這裡的六個字之間都有一個轉折,也讓人很有想像與懸念。有人可能覺得這些微小說太取巧,只是一個點子,欠缺短篇小說的經營技藝;不過在20世紀60、70年代,也有一些作家以極短篇來追求前衛。例如蒙特羅索(Augusto Monterroso)的小說只有一句,「當他醒來的時候,恐龍依然在那裡。」這是非常著名的例子,懸疑性在於時間,及恐龍仍在的原因。海明威也曾是極短篇小說的紀錄保持者,"For sale: baby shoes, never worn."六個字,仍然指向非常強烈的故事性。當然,它非常像一篇小說的開首第一個句子。你會否揠苗助長,想到一篇小說的第一個句子就馬上收割它呢?

關於極短篇的詩意、深度及時間跨度,不得不提烏拉圭的作家加萊亞諾(Eduardo Galeano),他的極短篇極其卓越,既有極短篇的輕盈,又像帶著深淵般的歷史,在極短的篇幅中都會迷途忘返。我最推薦的是《鏡子:一部被隱藏的世界史》(Mirrors: Stories of Almost Everyone),《擁抱之書》(The Book of Embraces)也是很適合在亂世中療癒自己。