【新書】未嘗顧念誰知我——《觀星閣詩艸》序

上世紀70年代初,父母帶我舉家離開童年成長的澳門,到香港升中學。因為沒有參與香港的小學會考,找學校並不容易,結果進了當年的所謂飛仔學校—威靈頓中學。較我年長的校友張堅庭在臉書曾經這樣寫過:

「今日因工作再臨我長大、上學、居住的尖沙咀。這條斜坡的盡頭曾經是威靈頓中學的校址。我曾在那裏上學4年,這斜路之前沒有上蓋,路口有雜誌檔賣些什麼我忘了,好似也有性感刋物,威靈頓和旁邊的格致都屬於飛仔學校,放學時路口站滿了年青人,有時是等女孩子的男仔,有時是尋仇的學生飛仔,風聲緊的時候,我會扮傻仔,免得被人點錯相,學校的管理頗為法西斯,守在門口的都是面相兇嚴的訓導主任,測頭髪、裙衣長短。雖然是飛仔學校,但老師上堂科目都全英語,而且水平頗高,總之我一路讀到中六,中學會考有三個Credits,不過頗多同學途中大半失蹤了,不知是被退學還是自退了,總之中學合格率98%,數字好睇,只教不育,所以和學校培養不了感情,但一路走來總算對得住他的校長『屎坑蟲』了。」

我印象之中倒不曾感到那麼「飛聲」鶴唳,亦未見過什麼報仇打架的場面。(但很感謝張堅庭把那位校長頗難聽的外號,於笑嘆怨由的往昔噪音中幽默定格!)高中之後很少再去尖沙咀那區,一個原因是若干年後已移居紐約。某年在香港舊地重遊,發現校舍早已改建。而諾士佛台成為一個高級酒吧區。滄海桑田。是好是壞?幸好自己也不再是當年那個只感到前路茫茫的中學生!後來曾經與黎海寧在一間西班牙餐館吃飯。偶爾和一些不願意去蘭桂坊的朋友,在這兒喝酒。最後一次去,應該是因為兩位來自蒙特利爾的朋友建議。原來他們在加拿大的一位意大利友人,曾經在這裏的一間餐館嚐到極出色的西西里島式的墨魚汁意粉。是的,烹飪水平的確不錯。然而那晚,吃喝之間,難免臆想,故人何在?

回憶中,印象最深的是兩位老師。第一位是教數學的陳禮源老師。

當年的同學陳毓文,30多年之後,通過<香港電影評論學會>與我再聯絡上,令我興奮。歲月匆匆,不可以低估人對成長時期的眷戀。談起禮源老師,他說:

「記憶中我們選擇了「純數學」這門課。陳老師綁上類似線繩的東西和兩支粉筆,在黑板上畫圓圈,以教授三角和幾何。」

談起禮源老師,也是因為一兩年前,禮源老師與舊生聚餐。在面書的貼文中,他問起:我在那裡。

我是他四十年前的學生,他仍然記得,怎能不感動?

是因為禮源老師令我愛上數學和物理,選了理科,然後才發現其實不太適合我,因為影響我更深的是另一位老師,教中文的黃瑞松。雖然中學會考在即,在課餘時,我不斷通過中英語,讀中外小說—從托爾斯泰、杜也夫斯基,到卡繆、沙特、亨利詹姆斯、紅樓夢、金瓶梅等等,終於病倒。

會考及升大學的考試雖然合格,但成績肯定不能夠投考中大或港大,而且我也不能想像自己將會終身成為科學家或工程師。於是我進入了浸會的傳理系,因而接觸到電影欣賞。一直家境貧窮,沒有能力唸要花錢的電影製作。於是副修英文新聞寫作,但偏向寫文化報道,終於畢業後,在日間工作的英文報館發表英文影評,在《電影雙周刊》刊登中文評論。而是在紐約得到哲學碩士學位之後,才陰差陽錯地成為電影導演。

於2000年,我完成了電影《情色地圖》,帶到韓國的一個影展放映。因為一宗小事的觸發,我在那時寫的報章專欄內,發表了這一篇<黃瑞松老師>:

「南韓全州曾是後百濟的王都和朝鮮王朝的發源地。新城部分的建築無甚瞄頭,像整潔的台北或深圳。某晚,電影節的朋友帶我們到老區,平房畫檐的舊里巷內,是一間來自數個世紀前的彷唐的傳統茶館,裏面居然有我是只聞其名,而不曾見過,遑論|坐過的「暖坑」。大家嘖嘖稱奇。

一起席地而坐的是北京導演寧敬武與杜海濱。我看到牆上掛的一張字畫,主要是個巨大的「山」字,下面小楷接寫「(山)氣日夕佳,飛島相與還。」

我隨口說,是陶淵明的詩。默然之後,國內導演忽然對我尷尬地說:「我們不認得陶淵明詩,只認得毛澤東的詩。」

這就是禮失求諸野了嗎?然而這宗小事在我心頭縈迴好久,令我強烈懷念中學時代的黃瑞松老師。

小學在澳門度過,有一份無憂無慮。在香港上中學只感到那被迫成長的壓力,而反應是一切少年的渾渾噩噩。中二那年黃老師教中文,某天說我作文不錯,叫我多寫。

他在台大唸中文系,那是他回憶中花月正春風的亮麗歲月。他說曾是台灣學者吳宏一的同班同學。黃老師借了很多書給我看:余光中、鄭愁予的詩,陳之藩的散文,魯迅的《野草》,我最感激的是他借來葉嘉瑩的《談詩》與《談詞》二書。

與此同時黃老師教我們寫舊詩詞。課餘時,我因而細讀一兩首經典,實在終生受益。黃老師喜愛辛棄疾,我還記得「更能消幾番風雨,匆匆春又歸去。惜春長恨花開早,何況落紅無數。春且住。見說道、天涯芳草無歸路。」

無歸路!與黃老師睽隔多年了。還有機會再見嗎?」

瑞松老師當時應該是在〈恒生商學院〉教學。而好像是不只一位學生見到這篇文章,帶給他看。然後他應該是通過我專欄登出的電址與我聯繫。當然我是長住美國,也不能立刻相見。其實回想起來,之後我們也再只有一面之緣。我是於2003年完成了《吳仲賢的故事》。在藝術中心放映時,請了老師和師母來看,在大堂與他匆匆寒暄幾句。但每次回港,我都要處理很多事務,想着下次回來再約見面吧!但後來卻發現,已經失去了他的聯絡方法。

如是者,直到去年。因為不再年輕了,而且香港近年也有很大的轉變。一些外國學府(主要是溫哥華的英屬哥倫比亞大學UniversityofBritishColumbia)有興趣收藏我的資料。我於是把過去的剪報、場刊、節目單等等,從故紙堆中搜出,因而發現了一些很舊的地址簿,翻開一看,裏面赫然有黃老師的電話。於是試試給他發一個WhatsApp短訊,很高興黃老師立刻回應。他說:

「耀成,常想起你,獨憾無法聯繫,祝願一切安好;多謝關心,健康響了警號,七月確診前列腺癌,已擴散,所以毋須做手術。試藥中,目前進行藥療,希望能抑制癌細胞,然後再打針,據稱有人能抑制一年半載,俟復發再重覆療程。」

欣慰的是——重新通訊之後,黃老師的病況最近已經穩定下來。

是因為再開始聯絡,互通消息,黃老師把他的一些舊詩(通常配圖)的詩作傳來給我看。讀着讀着,頗為津津有味。因為其中幾首寫貓。我知道陸離愛貓,轉傳了給她。她突然很興奮,立刻說要為黃老師安排出書。

這就是此書出版的緣起。

據維基百科說:所謂「緣起」是佛教觀念。緣起就是「依此有故彼有,此生故彼生」…任何的法顯現以及事物,都因為各種條件的相互依存而處在變化中,這是「緣」的現象。

但這的確是越過多少歲月的,頗有趣的一連串的互動觸發。成為師生是緣份。這麼多年之後再聯絡上是緣份。陸離促成此書又再是另一重的緣!

其實我也是到此刻才知道黃老師一生孜孜不倦地筆耕的是舊詩。然而昔年他借給我看的張秀亞、吳宏一、陳之藩;還有作者的名字已忘掉了的一本我很喜歡的散文集《第一聲蟬嘶》,都是當代文學,是最早觸發我創作興趣的書籍。

他書單中影響我最深遠的倒是葉嘉瑩,和葉嘉瑩推介的周夢蝶。葉嘉瑩的詩詞論文是我一生都愛讀的。而我在紐約社會研究新院大學的碩士作業是英譯《還魂草》,兼附一篇名叫《慾之變貌》的論文—從法國哲學家Bataille的理論探討內容深邃龐雜的夢蝶詩。到今天,我未能有機會出版到一本周夢蝶詩的英譯本是一個很大的遺憾。但想不到那未能出版的計劃,也竟然吸引到周夢蝶基金會負責人曾進豐教授在2013年(周公逝世前一年)邀請我到台北出席第一個國際性的周詩研討會。那台北行得以和周公和余光中先生吃了一頓午餐,是很大的(回想兩位均已大去!!!)也是及時趕到的榮幸。當然黃老師也曾借了余光中、瘂弦詩,還有昔年有關現代詩爭論的專題雜誌給我看。在台北與兩位近代名詩人進餐之時,想起黃老師、飛仔學校、香港、紐約,深感人生那許多奇怪,卻彷彿朝向某個終點的彎曲的緣路。

***

張愛玲在《海上花》譯後記中曾經引述過陳世驤的話『中國文學的好處在詩,不在小說。』她認為:「他是指傳統的詩與小說,大概沒有疑義。當然他是對的。就連我這最不多愁善感的人,也常在舊詩裏看到一兩句切合自己的際遇心情…使人千載之下感激震動…」

張愛玲的古典文學修養當然深廣。我想起她在《紅樓夢魘》內引了黃仲則的詩句:「太貧常恐人疑賊。」(因為貧窮,怕別人疑心自己是盜賊)順手拈來,真是功力深厚。當然她在《傾城之戀》所用的《詩經》之句:「執子之手,與子偕老。」就被頗多後來的小說家轉引。而近代華人社會中,兩位最暢銷的作家—瓊瑤和金庸—都熟讀舊詩。我當然記得童年時看到瓊瑤小說中引述的「青山依舊在,幾度夕陽紅。」以及青少年時期,於《神鵰俠侶》書末碰到的李白詩:「秋風清,秋月明。落葉聚還散,寒鴉棲復驚…」胸中所湧起—對生離死別,對故事要結束了—的那份惆悵。

中學時期,記得黃老師談起他的大學生活——台大校園、陽明山的櫻花、周夢蝶的武昌街、明星咖啡館等等,是浪漫;日後知道也是對已逝青春的鄉愁!我不久前傳給他一則新聞,關於薄熙來兒子薄瓜瓜到台灣的婚禮,文中提及羅東。他的回應是:

「今日兩岸幾乎無法溝通,一份愛情,觸動兩岸的神經,如果終始幸福,也不失為一段美談。讀書在台北,羅東卻很熟悉,去過幾次,愛滾軸溜冰的,愛跳舞的,愛唱歌的,幾位朋友都在羅東,所以偶然會穿梭在台北與羅東之間。那時候,還是個開發得不算很好的小鎮,農村社會,有很濃的人情味。路上的街燈暗澹昏黃,彷彿稍為用力呼吸都會把它吹熄了。小鎮大路的黃昏,夕陽都給漫天車塵淹沒了,看到的是遠處一抹橙黃,沒有很清晰的輪廓,印象很深刻。這一刻突然想起,早已湮沒在歲月洪流裏的片段,一下子都在心眼裏亮了起來,再回頭,都是陳年舊事了。」

明顯地,瑞松老師的散文也很有味道,但他始終堅持寫舊詩。有時我想——創作人選擇表達自我的媒體,也許像樂手選擇自己的樂器吧。黃老師於書的後記中,提起他如何在交通的途中,看着街上的招牌,去練習辨認平仄,令我非常感動。那是個很特殊的命運——在一個已經式微的傳統中找到個人才情與感思的寄托。

在那英殖的舊香港,老師這樣義無反顧地進修研讀中文是過異數。他是在1961年負笈台大,而香港是於1974年才令中文成為法定語言。我的記錄劇情片《吳仲賢的故事》中,就談及火紅年代的中堅分子,為爭取中文合法化所進行的街頭運動,反殖民的奮爭。不知道黃老師看片時,有什麼感受?

瑞松老師本來不想特別談他個人的背景。但我認為此刻的香港其實很需要個人的口述歷史,以填補描畫大歷史之下,過往的人的生命、抉擇、軌跡。催促之下,他寫了兩篇序與跋,才知悉了他的家族史是一頁隱隱有張愛玲味的書香史。而教書維生的壓力可以導致長年累月每天只有時間吃一餐。那是一整代(包括我父母)令人敬佩,痛惜的掙扎;也是所謂建立香港繁榮,令諾士佛臺成為高級酒吧區,所需要的掙扎,所索取的代價。

張愛玲曾經這樣形容昔年的上海:「這時代,舊的東西在崩壞,新的在滋長中。」我不知道今天的香港內,「舊」的事物是否在「崩壞」?但反正新的事物不斷後浪推前浪。現在雖然有很堂皇的戲曲中心,但新光戲院卻結業了。官方培養是好事,但與民間自發自栽的花果,可能會很不一樣。我覺得黃老師的這批詩作,應該也是香港的文化遺產一個獨特的篇章。其實陸離愛寫打油詩,我提醒她:那也是個將要消失的文學類型。因為這次我們為黃老師籌劃出書,我也在鼓勵她把她的打油詩結集出版。希望我們不會失望!

人的一生總有許多無法實踐,不能完成的計劃。例如,我仍然希望可以把周夢蝶詩的英譯整理出版。然而這次促成了黃老師的詩集面世,真是人生「有得幾回」的盛會與幸遇。

瑞松老師的詩中有兩首特別觸動我。第一首是

《題坐釣圖》

眠雲卧石逍遙久

漁獵何勞挈犬尨

不為花鱸不為鱖

一竿釣月坐寒江

另一首《逍遙》;他附的圖展示著一頭在雪地中獨行的貓,而貓身後是一串牠來時的足跡:

信步也曾留趾爪

欣然展屐笑顏開

未嘗顧念誰知我

那管何人踏迹來

「不為花鱸不為鳜」的坐於寒江畔的釣魚郎,是不問收穫地自娛自賞。而那雪中「未嘗顧念誰知我,那管何人踏迹來」的獨行的貓,顯然是對所謂「人死留名,豹死留皮」的說法並不放在心上。

周夢蝶曾經有一句詩:

誰是那相識而又未誕生的再來的人呢?

我們對輪迴、再生、「人死留名」、進入天國等等,可以有多少熱切的盼望,依戀,執着?

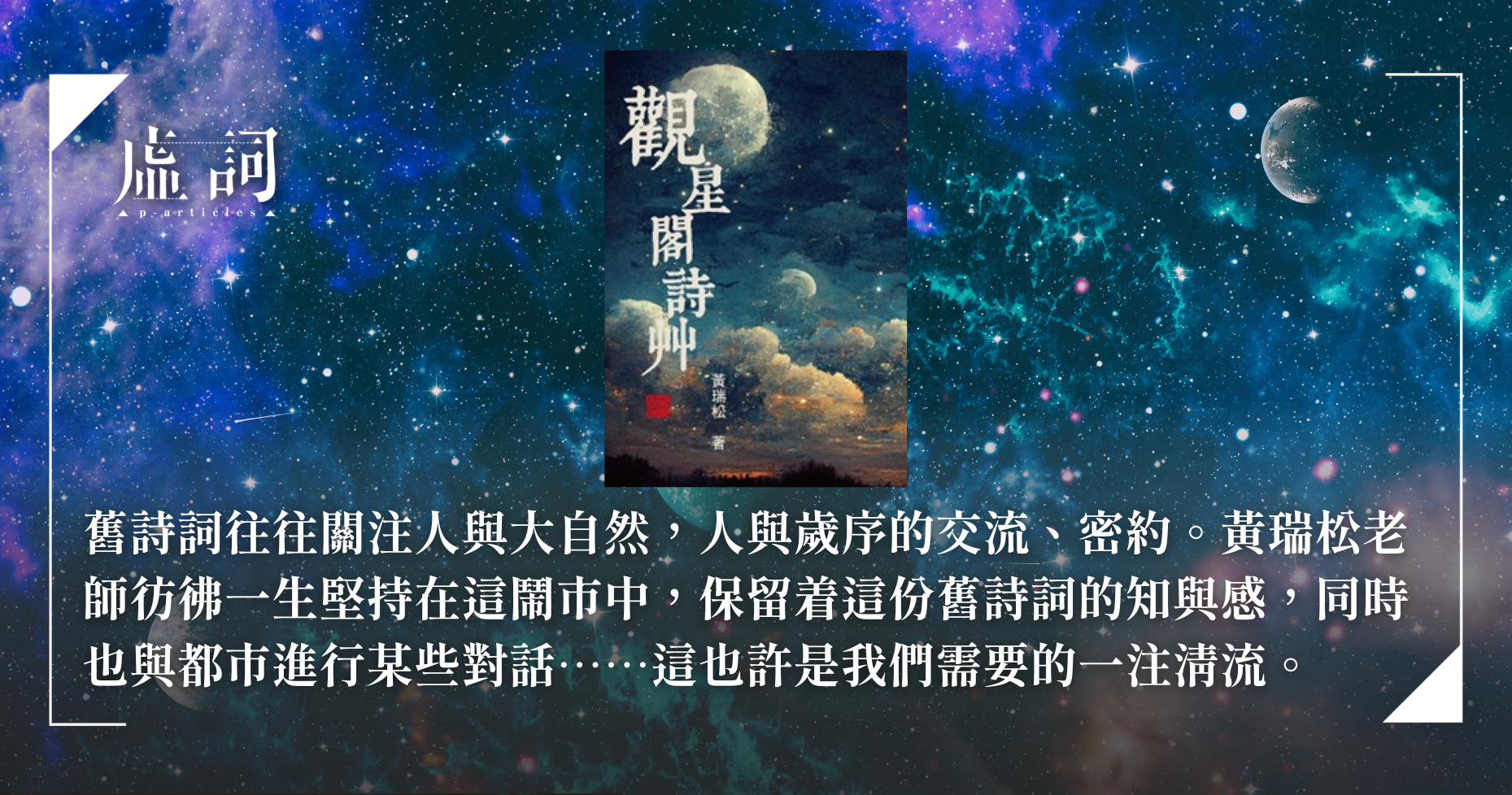

上面兩首詩輕盈地展露黃老師作品的神韻:一份豁達與自尊。舊詩詞往往關注人與大自然,人與歲序的交流、密約。瑞松老師彷彿一生堅持在這鬧市中,保留着這份舊詩詞的知與感,同時也與都市進行某些對話—「輯三:疫中行」是個好例子。對圍繞我們的無數營營役役,這也許是我們需要的一注清流,這當然也是藝術創作(形式不論新舊)的追求。

[黃瑞松老師的回應:

堅庭弟(他也是我的學生)描寫也許不離事實,跟我的印象不太相符,也許一直教高年級,學生都勤懇奮發,令我感動的是,偶然有中文科(語文、文學、中史)考得不理想(不一定是不及格)的學生,會哭著前來道歉,覺得對不起我。一生幸運,從未遇過頑劣的學生,威靈頓並不例外。張沛松校長,傳說中會有些難聽的話,個人對他卻頗為尊重,雖然學校被視為學店,總覺得他是誠意想辦好教育的人,他創始了一個獨特的制度,功課成績登記,催功課,欠交功課對學生的責罰,都由專設部門處理,讓教師只專責教學和批改作業。個人認為當中作用,是要減輕教師的工作量,讓教師有較多時間教專職吧!讓我非常感動的是,他的臨終遺言,始終不忘學生。他很鄭重的叮囑太太:我死後,不要特別為我放一日假,不要誤了學生的課業。所以張先生辭世後翌日,六間威靈頓運作如常。我剛到威靈頓時在高街任教中二、三級,當時學校主任(其實等於分校校長)汪紹綸先生每日巡課對我這個新人都特別留意。三日後,汪主任對我說:你教得很好,明天開始,你負責教中四、五級吧。我問:要徵詢校長的意見嗎?汪主任說:他知道了。汪紹綸主任固然對我有知遇之恩;張校長用人不疑,果斷,對我也一直很有禮貌,對他,我還是感激的。

到尖沙咀後,偶然會兼一點中二或中三的課,節數不多,竟能相遇耀成,是緣;印象中,所教學生都乖,從沒有飛仔的感覺,算是終生之幸。

《第一聲蟬嘶》是忻愉的作品。忻愉是筆名,原名是李茂盛,羅東人。所寫《一隻吊在天花板上的壁虎》,公開發表後,曾獲創辦美國愛奧華大學「作家研習班」的已故聶華苓教授的高度評價。他跟我和吳宏一都是好朋友,同屆同學中,白話寫作數他最好,懷才不遇,多年前鬱鬱辭世了。]

陳耀成

2025年2月16日