張欣怡奪孔梁巧玲文學新進獎 「獲獎是對我虔誠敬仰文學的認可。」 虛詞發表作品一覽

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-25

由香港浸會大學——香港文學推廣平台主辦的第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」於本月19日公布得獎者,由張欣怡奪得。張欣怡接受「虛詞」編輯部訪問時表示,因早前入圍台北文學獎年金計劃,現正努力創作以香港女性漁民視角為核心的小說集。

得獎後,張欣怡接受「虛詞」編輯部訪問時表示,分享日本作家多和田葉子的跨年習俗,每年除夕都會停下手邊事務,獨自寫詩,以祈求來年創作豐收。張欣怡笑言,最近幾年,她幾乎都在壓線投稿中度過。「假如這種跨年儀式確實有其實現的力量,今年獲得孔梁巧玲文學新進獎,或許是對我虔誠敬仰文學的認可吧。在香港,可以不用打工,拿著獎金,專心寫作一段時間,就是命數(以及文學獎)給我最大的認可了吧。」

除了「孔梁巧玲文學新進獎」外,張欣怡亦還入圍第27屆台北文學獎年金計劃,該計劃以香港女性漁民視角為核心的短篇小說集《九聲嘆》為基礎,需於明年5月前完成全本小說集,因此目前仍在努力寫作中。她續指,自己仍就讀國立臺北藝術大學的文學跨域創作研究所,畢業的條件是寫完一本書,「期待接下來能緩慢而堅定地,把兩本小說集完成。」

早於2018年,張欣怡便在「虛詞」初試啼聲,為香港首個刊登其作品的文學平台,以小說〈鄰屋的女人〉開始進入大眾視野。其後,她陸續在「虛詞」網站及旗下實體紙本刊物《無形》刊登小說及散文作品,亦不乏撰寫作家及藝術家訪問文章、電影評論,從而嶄露頭角,為人認識。隨著閱歷增加以及不斷磨練文筆,她開始參加不同的文學獎比賽成功獲得第50屆青年文學獎(小小說)及第11屆大學文學獎(散文)等多個殊榮。

「虛詞」作為香港文學平台,致力發掘及支持具有潛質的創作者發表作品,供大眾認識新晉作家的優秀作品,以饗讀者。「虛詞」見證了無數文壇新血從青澀到成熟的蛻變。如今張欣怡成功奪得「孔梁巧玲文學新進獎」這份重量級的肯定時,不但是她個人創作實力的證明,更是對「虛詞」作為新進作家孵化與推廣平台的肯定。這證明了為年輕聲音提供發聲空間,並持續關注其成長的重要性,從而為香港文學孕育出更多優秀作家,並努力推廣香港文學給更多人認識。

第五屆「孔梁巧玲文學新進獎」頒獎典禮暨十周年紀念將於2025年11月1日(星期六)下午4時,在香港浸會大學林護國際會議中心伍宜孫博士演講廳舉行,屆時張欣怡將會向觀眾分享得獎感言,同時活動亦邀請到鍾玲教授以〈文學創作的回饋〉為題進行演講,以及淮遠、麥樹堅、黃燦然三位評審分享評語。各位讀者不妨在頒獎典禮前夕,細味張欣怡之作品,並多加關注這位年輕作家。

張欣怡「虛詞」發表作品一覽:

冬天的風再次涼了大興邨,一地麻雀被吹散,撲撲地飛向藏有陽光的角落裡。這時候再想要找到成群麻雀的喧鬧就難了,頂多只能聽到幾聲靈巧的吱喳,從路旁大樹飛去輕鐵站的橙色棚頂上,偶爾也會在屋邨裡某戶人家的鐵窗欄外蹦出。老鼠記得,那個女人好像也是在這個時節消失的。

光是體形就足以壓至絕望,巴掌凌亂地呼過來,摔倒,碰撞。茶几上的相框掉地,一家三口和樂融融地注視眼前黑暗。越來越多紅痕爬上妳身,妳發出狗的嗚鳴,卻於事無補。窗外霓虹燈慷慨地把妖綠塞入房間,在小沙發上映出別緻光芒。那是妳得到第一份工資後購買的家具,小巧卻剛好承載妳,以及妳的夢。

「偶像」總會讓人想到時下的潮流巨星,人氣大熱的男神女神,不過,在張欣怡的小說《神在沉默》裡,「偶像」可能是宗教上全能的、無形的神,又或者,是日常生活裡那些有形而微小的血肉之軀。

瓶子不是沒幻想過遇見受傷的鴿子。只是那天實在沒有心思去想。渾身深灰的鴿子脖頸不太轉動,很艱難的樣子。腦袋上的毛不知因何變得疏落凌亂,黑不溜秋小眼睛在他靠近時眨動著驚懼,茸茸身子卻沒有移動半步。他倆對視,然後瓶子移開視線。一覺醒來就成了要檢測的人,瓶子充滿焦慮,撥給正在放假的同事,電話接通後總會按到揚聲器,喂喂喂掛斷,再撥喂喂喂。桌上又散落天花板掉下新鮮的灰,像老朋友一樣瓶子決定先冷待它們。

機場離港大堂燈火通明,你的貓害怕,我只能陪牠顫抖。眼睛遺漏在口罩外無法隱藏,以為要說的很多,最後還是再見,bye bye⋯⋯照片裡我和你肩碰肩,笑臉凝固。只有你嫲嫲不懂面對鏡頭,滿眼是淚,我不敢望她的皺紋。時時想到底從哪一步開始命運把你送上這班客機,想到最後人如季節般疲倦,航班起飛。

拖延是世間最具力量的行為,張欣怡所寫的短篇小說,所有感情問題都將在床上解決,或在床上產生。結婚十一年的夫妻,床上兩人已無任何翻滾交疊,公司新來的實習生成為已婚男新歡,當加班的痛恨拖延成喜愛,但迎來高潮的片刻,床卻如同天一樣塌下。

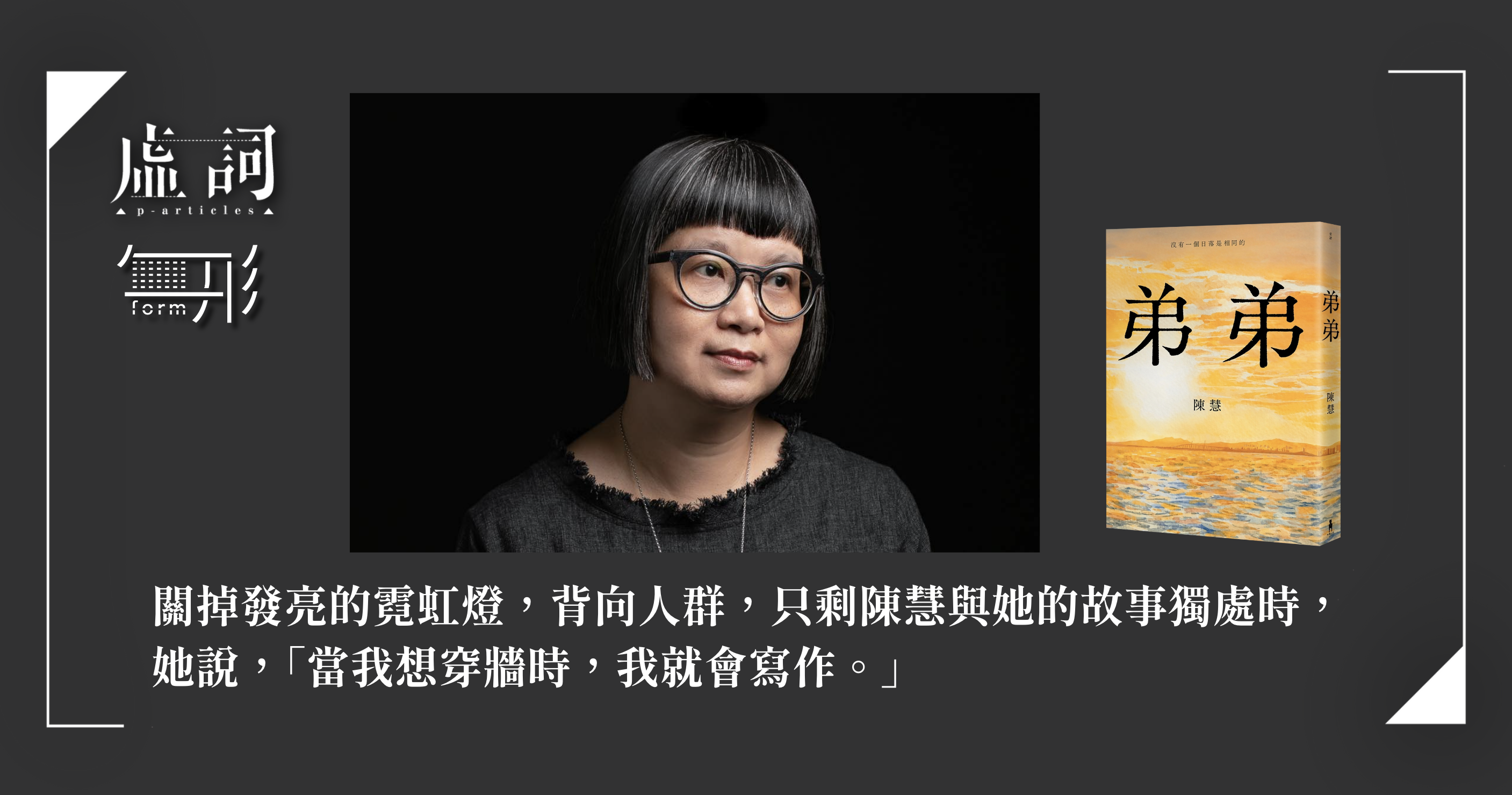

【無形・沖繩.虛實之旅】訪陳慧《弟弟》:當我想穿牆時,我就會寫作

還有呼喚弟弟的人。小說敘事者譚可意自弟弟可樂誕生便陪伴在側,這個姊姊強悍如石。父母吵架,十三歲少女抱走襁褓中的弟弟離家出走,逃得毫無眷戀。「因為那是必須的。你甚麼都沒有,唯一有的就是反叛,你有的就僅是跟整個世界過不去。」拒絕「現在的年輕人…」式說教,陳慧把矛頭對準大人們。「所以假如一個人到了四十歲突然說要反叛,省省吧。」彷彿可意在面前譏諷,「簡直討厭!你已經甚麼都有了,還說要反叛。」

但我總是分數較高。命運會知道誰更想要什麼,便故意將其取走,如此刻薄的戲弄。後來我得了試卷便匆匆收藏。但安琪兒又把試卷要去,抄寫她無法算出的公式,和理解錯誤的選項。抄完她闔起試卷,有分數的那面朝上,輕輕盈盈地遞過來,眼裡只一刻閃爍,我幾乎以為是錯覺。

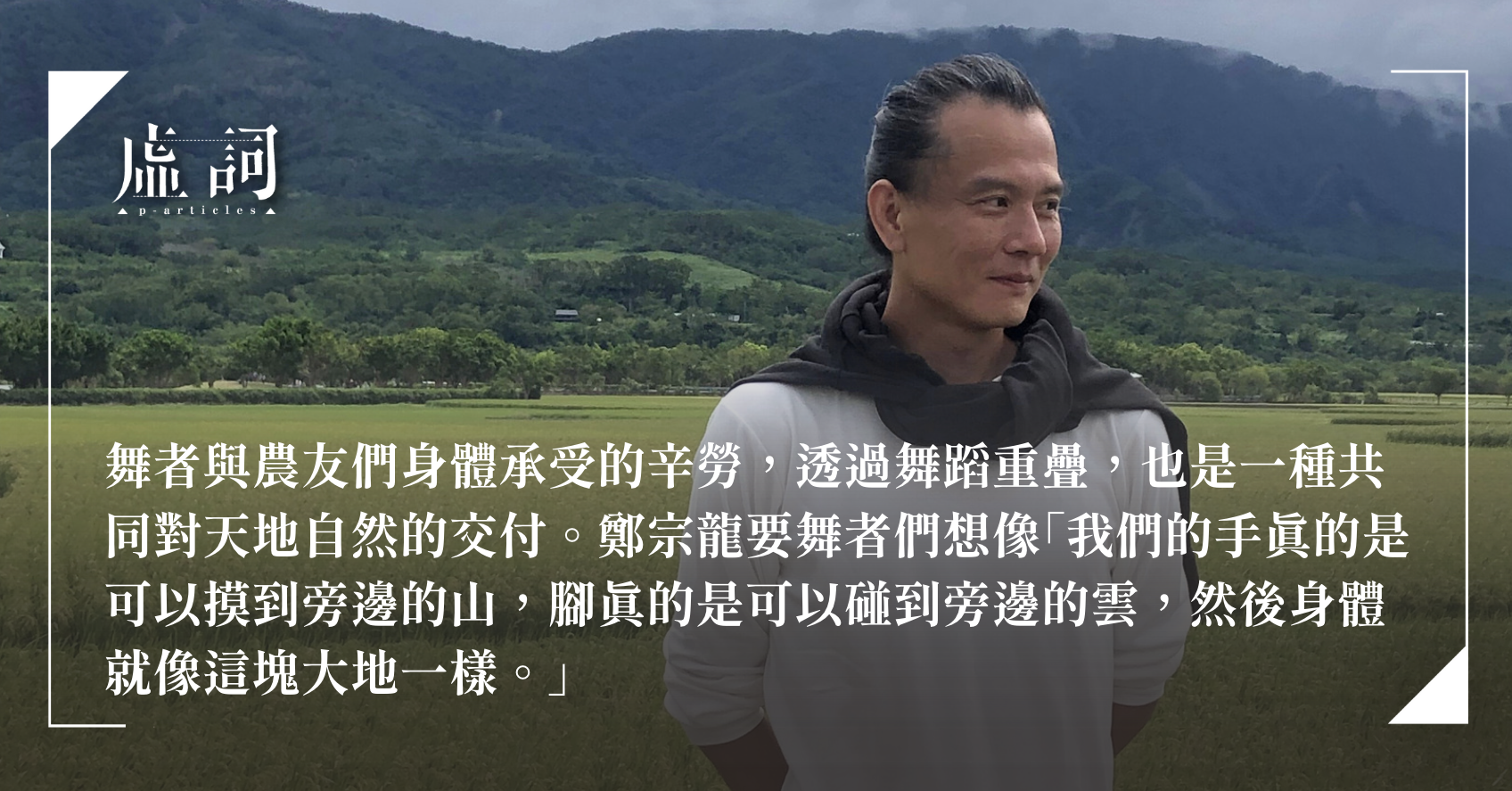

訪問鄭宗龍《池上專屬版——天光.霞》:將身體交付天地,剝開內在霞光

池上氣候生猛,一邊低著厚雲,另一邊太陽就亮晃晃地撒下燙熱。 沿著滿街的標示,搭乘前往「池上秋收稻穗藝術節」舞台的接駁車,從池上市區逐漸駛入金黃稻海,人也變得燦爛。如同某種朝聖旅途,距離秋收舞台十分鐘路程外下車,來自五湖四海(包括香港)的觀眾披著日光徒步,身旁無數稻穗飽滿折腰。 一整個地方的慷慨展現眼前。 池上的學生們夾道歡迎,喊出熱情口號;居民們作為志工指引方向,猝不及防送上一個笑容。外界紛擾似乎就此止步,心靈無負重地邁進山巒環繞的田野。

午後,一列小火車試探地向前發動,或許莽莽撞向牆壁,又或許引起一些注意。紀錄片《詩》裡最富詩意的隱喻,來自幾分童稚——詩人廖偉棠害羞的兒子Marcus,對正在拍攝的爸爸感到好奇,以車代人率先發出探問。這列被笑言為「超現實」的玩具火車,其實也在導演許鞍華手裡,輕輕推向觀眾。

《填詞L》改編自導演黃綺琳的真實經歷,張欣怡認為羅穎詩之所以一次次做會落空的事,是源於一種童真——三人圍坐的暖黃飯桌,呈現家庭有渾然天成的輕鬆氛圍,因此即使失敗,也是輕盈。她再將這個追夢過程比喻為「愚公移山」,導演貫徹戲內外的愚公言論,半開玩笑地說,假如你想填詞但失敗,也可以先拍一部講自己想成為填詞人的電影,再自己為所有的電影歌曲填詞,如今《填詞L》上映,不知不覺,山就移到我們眼前。

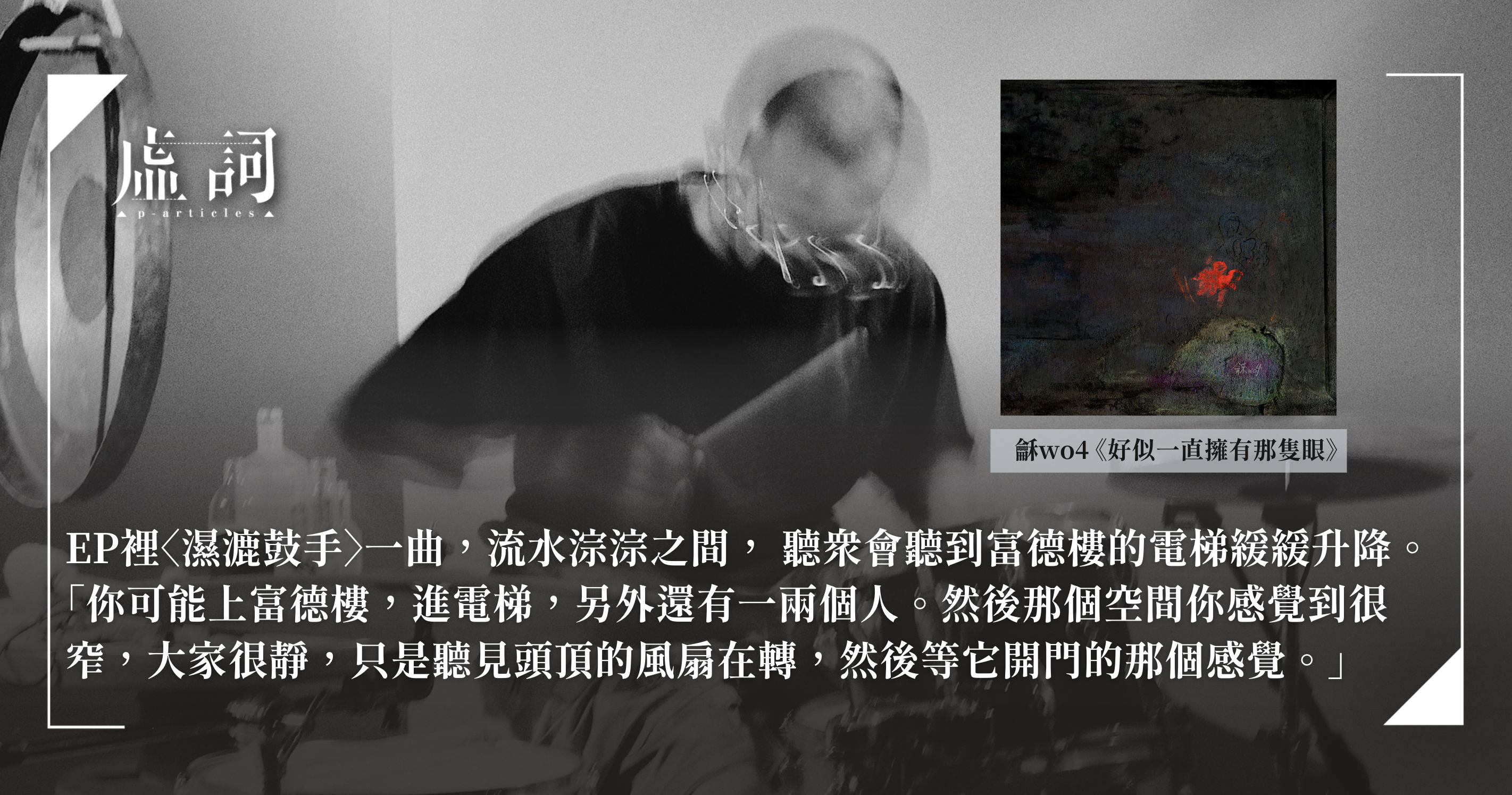

「有一刻才發現我從來不懂得寫歌。」——訪朱彥龢(龢wo4)新EP《好似一直擁有那隻眼》

炎夏,粉嶺聯和墟圖書館自修室,朱彥龢(下稱龢wo4)埋首電腦前,空氣靜謐,聲音在耳機裡攘動。暑假過去,這位理著俐落寸頭的音樂人交出了全新EP《好似一直擁有那隻眼》。六首音樂以「夏」起,收結於「雨滴在紙張上」,彷彿發一場暑夜幻夢。