如何填寫輕盈的失敗?——《填詞撚》影評

都會有這樣的時刻吧,想起或說起自己曾經的付出,眼裡不知不覺有洞,委屈與不甘從洞裡慢慢滲出來。但裡面有時有光。看電影《填詞撚》時我流了一些淚,也想起一些光。光影躍動。最後留在臉上,一個輕盈的笑。輕盈很難,尤其談及失敗。近年香港觸及失敗的電影很多,無論是個人抑或體制的失敗,從屏幕上碩大地壓下,傷口貼著觀眾的眼,陰霾時常模糊了呼吸。而《填詞撚》是你不需要胸口沈悶,就可以看完的電影。

「我沒有努力」的時刻

《填詞撚》改編自導演黃綺琳的真實經歷,講述少女羅穎詩(鍾雪瑩飾)自中學開始便夢想當個填詞人,自此不斷嘗試,卻終告失敗的故事。電影彷彿填詞人101課程,以七個章節——啱音、押韻、0243、情歌、出街歌、成為CASH會員、與唱片公司簽約——介紹羅穎詩在香港摸索入行的過程。

在香港的音樂生態裡,填詞近乎某種神秘組織,你總能聽過幾個閃亮的名字,卻不知道該如何加入成為其中一份子。在無路時開拓路途的人最最努力。羅穎詩開始報名填詞班,不停寫詞,向數百名音樂人自薦投出作品,甚至親自到台灣音樂公司投遞Demo。而Demo詞實則只是方便音樂人推銷曲子的塑膠封套,音樂公司往往選中樂曲後會棄之不用,另填新詞,遑論能透過填詞獲得什麼收益。不計利益,只為理想,近乎童話裡的單純。

但人生裡失敗會五花八門地來,以洞的型態,人們以為自己準備好穿過或逃開,到最後卻總是手無寸鐵。電影裡反覆出現驚喜,音樂人給予回覆、歌手竟是羅穎詩的中學同學、台灣音樂公司答應收錄歌曲,努力也會惑弄人心,以為逐步靠近,最後卻踩空。我們無法辨識自己是挪移石塊的愚公,還是銜叼木石的精衛。幻想挪移山石,原來只是漣漪被海撫平。

於是當製作人質疑羅穎詩如此努力仍沒有成果,她遲疑,別過臉,說「我沒有努力」時,我落淚。心有不甘時,最愛說反話。過往經驗浮現,創作課上,曾有這樣的時刻,談及自己的作品,我把文字缺陷歸咎於懶惰,並輔以心知肚明的笑容。死死堵著門,以防一絲訊息洩漏:也許你並沒有才華。夜夜自問,反覆自我說服,其實經不起別人輕輕一戳。

以童真對抗落魄

想起另一齣講述失敗女子的電影片段。Noah Baumbach執導的《凡事哈》裡,Greta Gerwig飾演的女主角,戒指被卡在大拇指上,得把手高舉過頭讓血液倒流。被卡在失敗裡的姿勢,總像是在舉手發問。

到底為什麼要一次次做會落空的事呢?

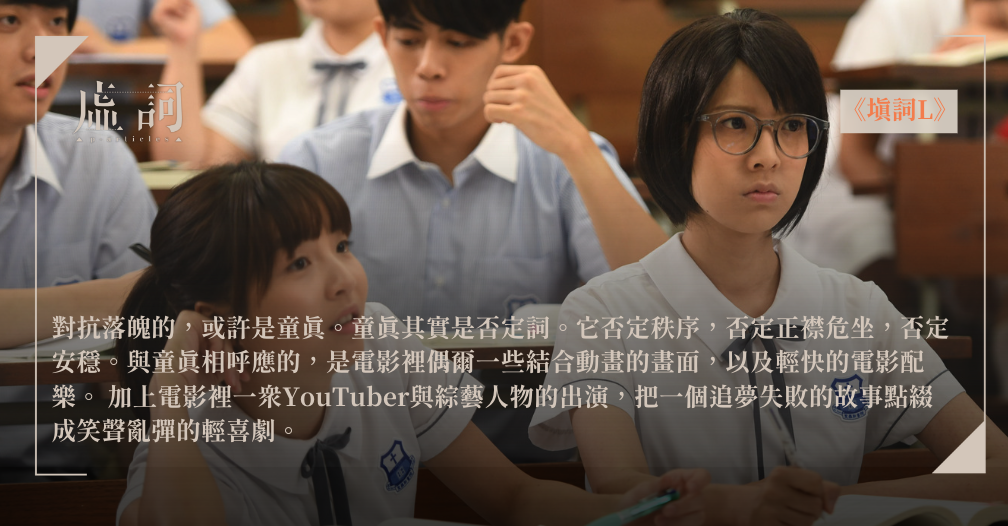

當身旁的人筆直向前,如《凡事哈》裡的主角閨蜜搬到更高級的住所,《填詞撚》裡主角的好朋友何雞(吳冰飾)往外國進修,後來成為專業人士,糾結在原地顯得落魄。對抗落魄的,或許是童真。童真其實是否定詞。它否定秩序,否定正襟危坐,否定安穩。(不約而同地,兩套電影的女主角都否定了原本與男朋友的平穩關係,幾乎無傷無痛地走向獨身狀態。)與童真相呼應的,是電影裡偶爾一些結合動畫的畫面(由香港動畫師張小踏操刀),以及輕快的電影配樂。 加上電影裡一眾YouTuber與綜藝人物的出演,把一個追夢失敗的故事點綴成笑聲亂彈的輕喜劇。

電影裡偶爾插播的家庭戲,看似女主角追夢的旁枝,卻至為關鍵。飾演羅穎詩父親,有多年搞笑演出經驗的葛民輝、舞台劇演員邵美君飾演的媽媽與YouTuber 潘宗孝飾演的哥哥,三人圍坐的暖黃飯桌,成為童真的根基。演員選角使這個家庭有渾然天成的輕鬆氛圍,家人間從來沒有質疑——對創作者而言實在珍貴。當羅穎詩泡在歌詞裡,爸爸在身後悄悄張望,無法理解卻沒有多說,只笑笑提點她喝湯吃飯。家庭如同遊戲裡回血的補給站,貫穿電影裡的童真才得以成立。

填詞的愚公

電影結尾羅穎詩來到台灣,在便利店裡收穫短暫的填詞人身分,劇情不強行追夢成功的安排,似乎讓故事歸於淡然。不料片尾名單卻投下另一個淚點。

當劇組人員的名字緩緩滾動,來到音樂部分,赫然發現所有電影歌曲的填詞人均是導演黃綺琳。身影就重疊,羅穎詩的眉目神色成為真的,曾經有人。那人在映後談出現,半開玩笑地說,假如你想填詞但失敗,也可以先拍一部講自己想成為填詞人的電影,再自己為所有的電影歌曲填詞。(事實上,早於她第一部長片《金都》,黃綺琳就負責了電影主題曲的填詞部分。)貫徹戲內外的愚公言論。行動先於言語,為了拍填廣東歌詞這個小眾的題材,黃綺琳曾在訪問提及她與監製黃鐦打工賺錢,再各自拿出積蓄一百多萬港幣,合資完成這部電影。不知不覺,山就移到我們眼前。

電影其實也是一次自我肯定。就算是填海的精衛,就算沒有才華,就算失敗,其實從來不等於壞。過去這個概念最弔詭的地方在於,它其實永不會過去,而是隨著現在一直成長、變形。過去的失敗,會成為現在的窗、現在的隧道。說出來相當雞湯,但這位失敗女子確實以行動以電影,把填詞人這個身分牢牢貼在黃綺琳身上。把手高舉過頭,有時不止是發問的姿勢,也是發力爭取。