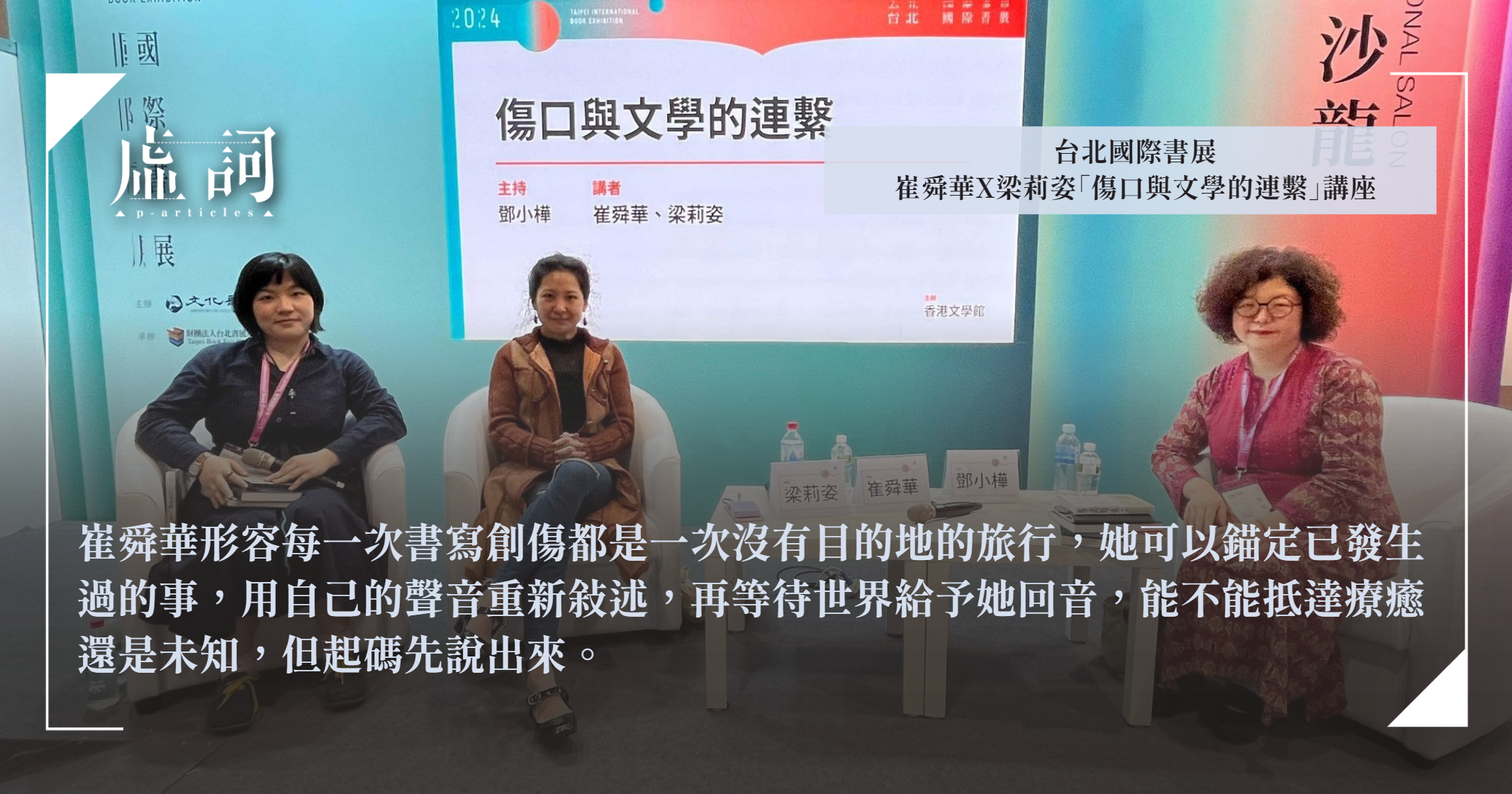

【台北國際書展2024】以文字療傷,可能嗎?崔舜華X梁莉姿「傷口與文學的連繫」講座側記

報導 | by 陳諾霖 | 2024-05-27

有時我們從創傷中倖存,有的傷癒合成疤,有的卻不動如山,書寫者在裂口的邊緣來回踱步,看傷口湧動、沉靜、結痂、噴發、吞噬。痛苦如何轉化成創作的能量?時代的集體傷痕又該如何書寫?香港文學館邀請台灣作家崔舜華、90後香港作家梁莉姿,與主持鄧小樺一起於台北書展中,坦誠地揭開她們把傷口凝鍊成文學的過程。

滿紙荒唐言 一把辛酸淚

如同《紅樓夢》中的緣起詩所說「滿紙荒唐言 一把辛酸淚」,歷來很多文學作品離不開作者凝視自己的傷痛。小樺笑言崔舜華不斷撕開自己的傷口,足足寫了三本散文集《神在》、《貓在之地》和《你道是浮華浪蕊》,簡直算是血流不止了。

崔舜華的確用散文去反覆挖掘自己的傷口,她要埋頭去探看創傷的形狀、肌肉的紋理、甚至是血流出來的形態,感受每一種痛幽微的差異。崔舜華覺得創傷幾乎是人無可避免的生命經驗,而所有寫作者的創作開端必然是由創傷驅動,「有一種人是童年療癒一生,也有另一種人像我們一樣,用一生來療癒童年,所以我們得不斷寫不斷寫。」她形容每一次書寫創傷都是一次沒有目的地的旅行,她可以錨定已發生過的事,用自己的聲音重新敍述,再等待世界給予她回音,能不能抵達療癒還是未知,但起碼先說出來。

著有《日常運動》及《樹的憂鬱》的梁莉姿,則試着以小說去疏理時代脈絡中的集體創傷,在2019年香港她曾在中學教寫作班,從學生們的書寫中,讀到他們濃厚卻無處釋放的情緒,有些傷痛過於暴烈而無法消解,返回日常中,甚至連自己有傷在身也未能及時覺察,又該如何去細細形容傷口的形狀。

這種無以名狀的疼痛,不知如何寫,卻必須寫的拉扯,也是梁莉姿希望能在小說中能捕捉到如鳥一般的、四處遁逃的創傷脈絡,聽她朗讀《樹的憂鬱》中To write or not to write的一段節錄:

我想把經歷到的,深刻的體驗,抓下來,托印成有質感的字。不純然是新聞畫面,而是——更細緻,更幽微的東西。我不知道怎樣準確去講,它們好像會動。一旦驚動到,或被發現我正竭力描述,就會立馬飛走。於是我寫出來的,只剩下羽毛或僵掉的屍身,不再活了。

但是明微,那些我們必須描述、言說、張開的經驗,對他人,與此擦邊而過的另一端者,他們需要嗎?

「我們要描述給誰聽?他們樂意知道嗎?」

在書寫創傷時,難以避開尖銳的討論,包括以自揭瘡疤獲獎或稿費,會否陷入販賣傷痛的困境?在創傷事件中必然存在他者,擁有話語權的作者如何處理詮譯的權力問題?

崔舜華回應,自己曾因敢於露出傷口的書寫風格,收過一位台灣文壇前輩傳來反饋,說她是「曝私者」,讓她不要再公開販賣自己的私人傷痛了,「我聽到的時候多傷心,我真心換絕情啊!」後來她反思,意識到自己書寫的位置至關重要,寫者是站立在怎樣的立場,或許是受害者、懺悔者、療癒者等等,用甚麼視角去看待創傷經驗,傳達出怎樣的情感,都會影響觀者是否會感到不適,可崔舜華覺得在書寫中最重要的從來不該是觀者。

崔舜華也一直轉換自己的位置,寫了二十多年詩,到近六年出版散文集,她總被問到為甚麼從寫詩變成寫散文。崔舜華直言自己開始寫散文的動機非常務實,她的第一篇散文〈神在〉在六年前榮獲林榮三文學獎,後來也成了她第一本散文集的書名,「散文可以讓我辦到一些用詩辦不到的事情。」而她亦坦言在首兩本散文集裡,她絕對是把自己放在受害者的位置,因剛抓到散文這個新而有力的武器,她興奮地開文字炮,想看看自己的子彈威力如何,可現在她希望能把自己拉遠距離,以較客觀、後設的位置去凝視童年時期的創傷。若賣弄痛苦便能得獎是一種本事,可若寫作者有自覺地想要延長寫作生命,她便覺得不能只停留在暴露傷口的位置上。

梁莉姿也曾在十幾歲的時候,以散文書寫個人原生家庭的創傷,並且得到了一個文學獎。可她後來也收到與舜華相似的意見,指她的作品得獎並非因為寫得好,只是以自身不幸獲取眼球,別人同情她才讓她得獎。年少的她還沒有成熟的文學觀、美學觀去分辨如此衝擊她的評語,的確讓她很長一段時間,不敢把真實的經歷以散文的形式攤出。

梁莉姿後來寫小說,也是因為小說能給予她比較安全的距離,特別是在書寫香港,書寫集體創傷時。傷口好像渴望在召喚共同體,在同一場事件中,大家都受傷了,便以為同行者可以理解彼此,但她發現事實可能不是如此。也許就因為彼此同時重傷,各自的傷口血流不止,所以更沒有餘裕去同理彼此。至於小說或寫作能不能療癒創傷,梁莉姿覺得在某一個遙遠的未來是可能的。

崔舜華也認同,文學本來就是人類的共通語言,無論是翻譯或原文創作,是書寫自身的還是國族的創口,某些文學作品之所以能成為經典,就是因為某些傷痛能跨越時空。也許政權、我們的一代不會永遠存在,可文學能夠流傳下來,一遍遍去召喚你的傷口,又安撫你的傷口,讓受傷之人能得到暫時的安撫。

文/陳諾霖(國立台北藝術大學文學跨域創作所研究生)

(標題為編輯所擬)