悼陶然——老總,我交稿了

其他 | by 馬家輝 | 2019-03-13

老總,我交稿了。

作家陶然先生猝逝,七十六歲,不算年輕人了,但在沒想到的時刻以沒想過的方式離開人間,對誰來說都是遺憾的事情,而對於堅持創作的人來說,猶有額外的惘然——尚未完成的作品仍在等待呢。你去了,你的作品也去了,靜靜地躺著,你的生命有了結局,你的作品卻無。

大概每兩三個月接到陶然先生一通電話,非為別的,只為約稿。都是匆匆聊聊便匆匆掛斷;不是他匆匆,是我,因為來來去去我都只能回應相同的答話,自己覺得愧疚,不好意思聊下去。

甚麼相同的答話呢?他以編輯的身份賜電,我以作者的身份應答,當然就是約稿和推搪。大概就是:「家輝兄,有沒有文章給《香港文學》?給一兩篇吧,長的不行,短的也好,寫寫吧,嗯,好不好?」他的聲線是低沉而沙啞,我猜他是煙民。

我的應答大概總是:「沒辦法,真的抱歉,最近仍在閉門寫長篇,一動筆,便寫不了其他文章,連每天的幾百字專欄亦感吃力。」他通常乾笑兩聲,通常用一句「好吧,有空寫文章,記得傳給我!」做對話終結。

有好幾次倒不是這樣的。陶然出個題目,說《香港文學》策劃甚麼甚麼專輯,希望我參與支持。聽來是不錯的主意,我一時心動,答應了,甚至說了具體的交稿日期,結果放了飛機,於是他又打來催稿,我滿聲歉疚地要求再給個兩三天,結果仍然放飛機;他竟然又打來,再打來,打到我無法不接電話,硬著頭皮正式說「別等了,交不出來了」。陶然又是乾笑兩聲,溫文地說沒關係,下回,下回。

真是有耐性的人。或許是編輯責任所需的吧?又或是他的本來性格?我其實不熟他,只能猜測。早已知道他是印尼華僑,六十年代回北京讀書,是倒了大霉的「離散者」,遇上文革,七十年代來到香港,打算回印尼跟家人團聚,印尼卻排華拒收,從此留在此城做作家做編輯。

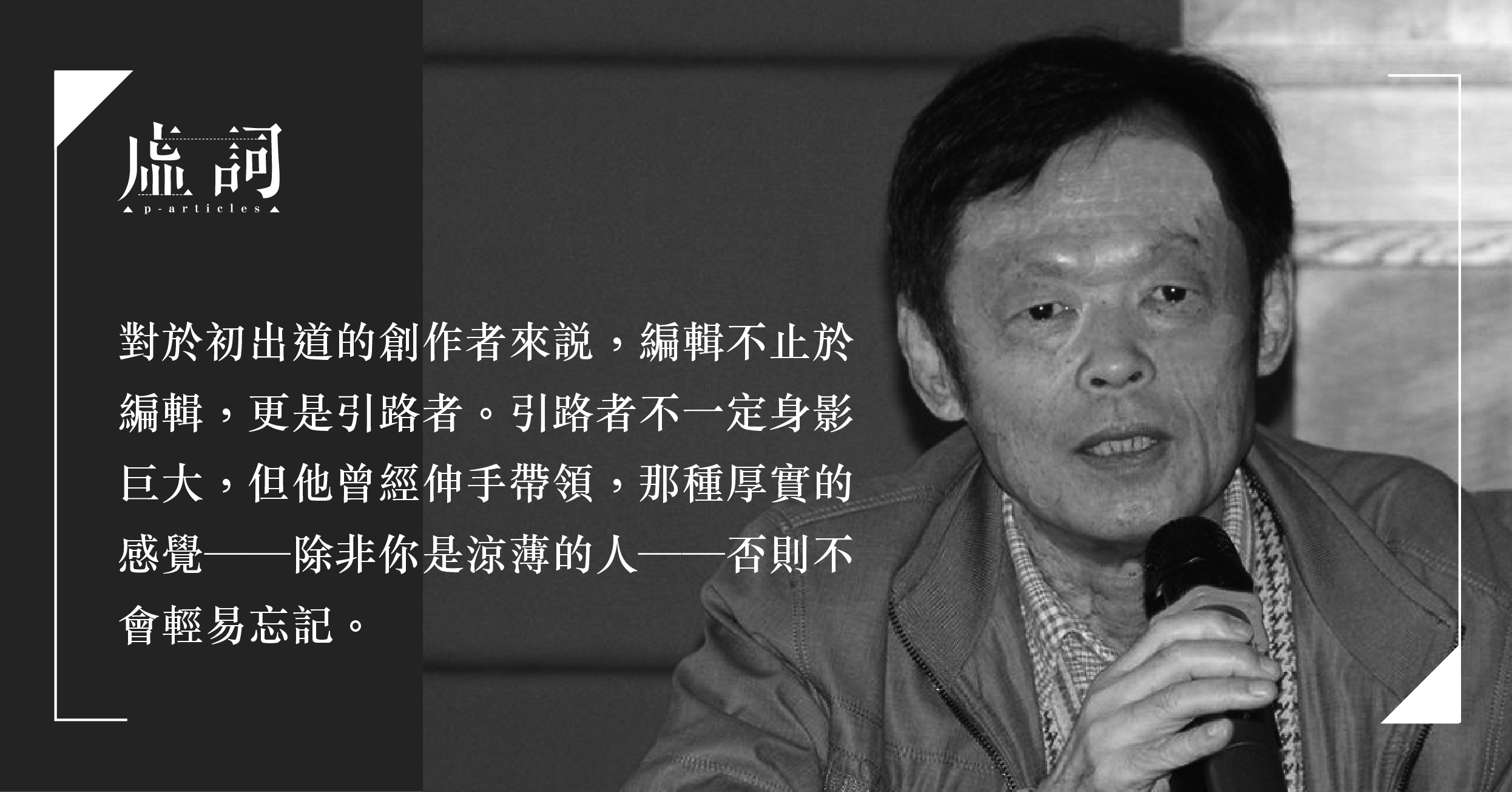

陶然先生去後,近兩日讀了一些年輕文友的貼文悼念,都感恩於他曾約稿鼓勵。對於初出道的創作者來說,編輯不止於編輯,更是引路者,如同在漆黑隧道裡遇見的人,對年輕人說,往前走吧,堅持下去,前面會有光。引路者不一定身影巨大,但他曾經伸手帶領,或拉你前行,或推你一把,那種厚實的感覺——除非你是涼薄的人——否則不會輕易忘記。

這八百多字並非陶然約我寫的。也只能算是無奈地還出的「稿債」,並慎重地說一聲,對不起,老總,原諒我失約。但我終於交稿。

(編按︰原文見於馬家輝臉書,感謝作者授權轉載。)