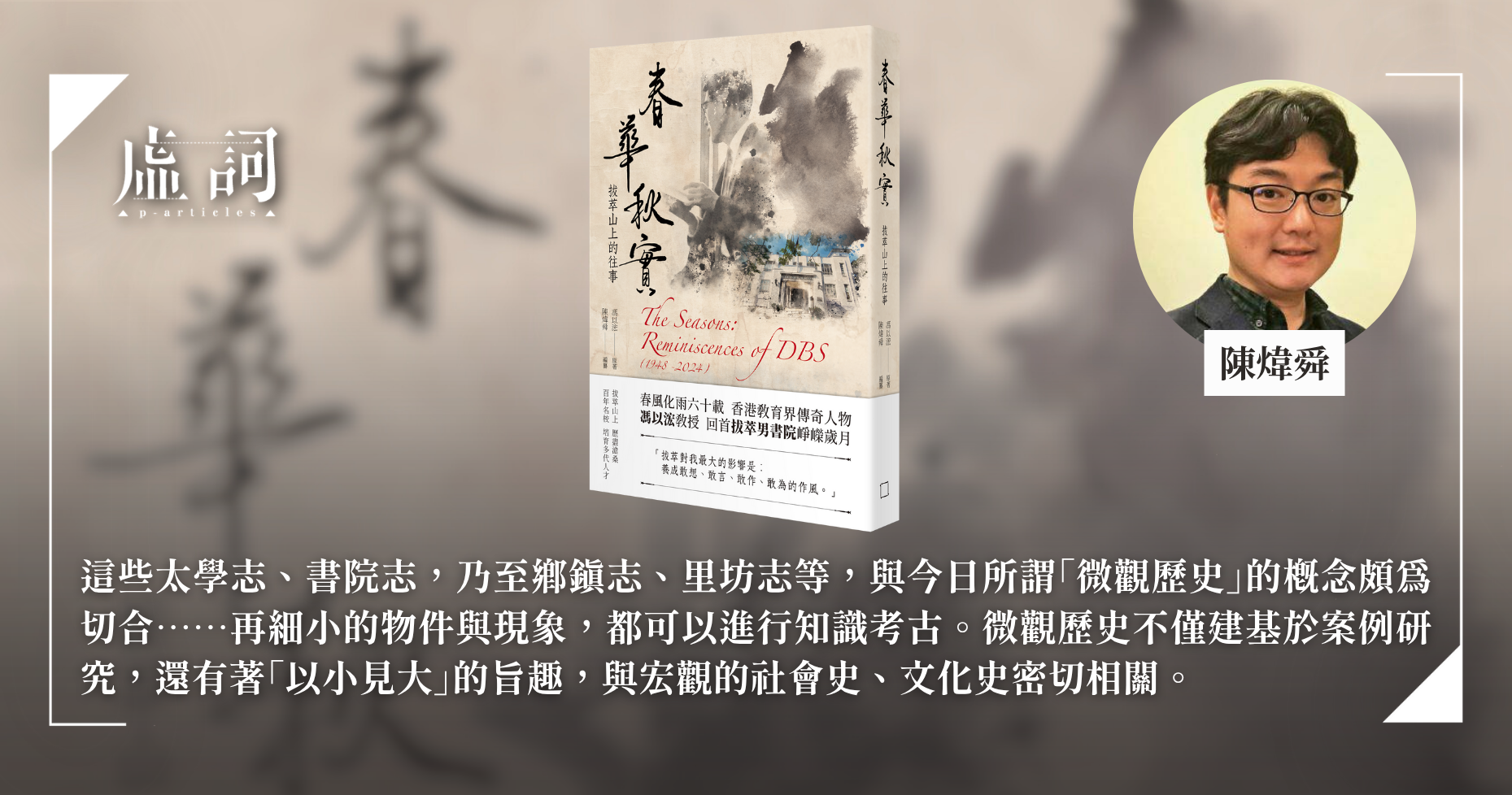

【新書】馮以浤《春華秋實—拔萃山上的往事》——陳煒舜序

去年春天,馮以浤老師寄來一部書稿,商洽讓我擔任主編,並為之命名。馮老師說,二〇二五年夏天正值他九秩壽誕,希望此書能成為一份銘念。惶愧之餘,發現書稿中都是關於在母校拔萃男書院的經歷⸺馮老師一九四八至一九五七年就讀拔萃(小五至中七),一九六一至一九六八年在母校任教,千禧年以還又先後編著《施玉麒法政牧師讚頌錄》、《役己道人:香港拔萃男書院校史》二書,母校活動不少皆有參與。與母校前後近八十年的互動,見證了香港社會的滄桑變化,文字在時光的流逝與沉澱中透發著溫情。書稿第一部份來自回憶錄《小河淌水》,計十八篇,此後二十多篇則是他處發表的文章和訪談等。於是,我冒昧建議將書名定為《春華秋實⸺拔萃山上的往事》,得到馮老師的首肯。

讀畢書稿,我嘗試將之分為四部:第一部題為〈似水流年〉,收錄《小河淌水》所載篇章。由於回憶錄出版已屆十年,而今流傳未必很廣,因此重新選錄關於男拔萃的諸篇,也算是一種再版罷。

第二部題為〈師友憶往〉,收錄關於男拔萃校長、老師、同學的回憶文章共七篇。由於馮老師在拔萃求學及工作階段歷經三位校長,但書稿中尚無專文談論葛賓校長,馮老師爽快動筆,在二〇二四年四月中旬便完成了〈我所知道葛賓校長〉一文。至於老師與同事方面,我覺得也可多談談。但就這一主題來說,我們認為以訪談來呈現更佳。於是我們約好,在十月十七日下午進行了四個多小時的訪談,文字先由臺灣大學碩士生陳詩琦同學初步整理,再由我和馮老師先後審核,題為〈回憶師長與同事⸺馮以浤先生校史訪談錄〉。不過,由於這篇是訪談的體例,因此改收入第四部。此外,二〇二四年九月六日,馮老師校史研究的工作夥伴陳慕華教授在加拿大辭世,馮老師又撰寫了〈懷念慕華:相識七十載、合作十七年〉一文,以表追悼;此文也編入第二部。因此,此部收錄文章共九篇。

第三部題為〈校史雜俎〉,收錄文章共九篇。除了四篇序文外,還有一些珍貴的資料。如〈出版《施玉麒法政牧師讚頌錄》〉、〈校史編寫的經過〉,很詳細地談及兩書面世的過程。〈給校董會主席及某校董的信〉一篇與前兩篇合觀,讀者可以尋繹出「施玉麒社」(George She House)創立的波磔。此外,如〈校史編寫的經過〉之後附上當時的計劃書,〈拔萃男書院小學部座右銘「木石雲水」的緣起〉之後附上黃賢師兄當時撰寫的文章,都可備日後考證之用。

第四部題為〈訪談報導〉,若包括〈回憶師長與同事〉則共有五篇,其中如〈變則堪久,通則不乏:五五年校友、中大教院大學與學校夥伴協作中心行政主任馮以浤教授專訪〉是接受校刊編輯採訪,刊登於《集思》;〈我們所認識的施玉麒校長〉是與湯顯森牧師的對談,刊登於《施玉麒法政牧師讚頌錄》;〈心繫拔萃,學富五車⸺記馮以浤學兄〉見於舊生會刊物Next Steps,由何達權師兄撰文;至於〈接受拔萃校史編輯的訪談〉最後並未正式發表,直到現在方才問世,彌足珍視。

以上談及的篇章,共計四十一題,由於寫作時間橫跨二十餘年,內容或有互見,在所難免。然而就每篇之脈絡來看,自然完足,不待另作刪削,保持原貌可也。

當校史計劃啟動後,我和方穎聰博士也從旁有所協助。如今翻閱《春華秋實》中的〈校史編寫的經過〉一文,回想二〇〇七年計劃遇到瓶頸,我對穎聰說:「一九三〇年代那次,費瑟士東校長剛出版校史,便掛冠而去;一九六〇年代那次,司馬列老師剛完成書稿,便被校董會否決。如今又到了這個地步。難道修撰校史真是一個『魔咒』?」如今看來,這當然只是一時感嘆。但拔萃歷史如此悠久,兩種舊校史卻流傳極少,數十年來並無權威資料以備有需要、有興趣者閱讀徵引,也是不爭的事實。相形之下,修撰的內容「順得哥情失嫂意」,已落第二義矣。所幸正是馮老師在進退兩難之際勇於承擔,並邀請陳慕華教授合作,才完成了《役己道人》一書,並為校史「魔咒」來成功「袪魅」。

不過竊以為校史當袪之魅,還有一個關鍵,那就是要解答「校史何用」的問題。若以古代中國為例,明代有王材、郭鎜編纂《皇明太學志》十二卷,清代有陸宗楷等撰《皇朝太學志》一百八十卷,此外還有不計其數的學校志如《白鹿書院志》、《紫陽書院志》等。康熙十六年(一六七四),徐國相為《新修嶽麓書院志》作序云:「士之披覽是書者,應不徒考其山川靈異,與夫名物器數,而欣欣然講肄誦習,率循朱、張二夫子之教訓,以仰承菁莪棫樸之化。」也就是說,閱讀嶽麓書院史,不僅可以考察書中的山川地勢和名物制度等內容,還會受到感召,遵循朱熹、張栻兩位書院先賢的教誨,欣然講解研討、誦讀學習,以敬承培育賢才的教化。時至今日,全球不少大學、學院、學系乃至中學都會編纂史書,其動機與三百多年前徐國相所論仍去之不遠。

進而言之,這些太學志、書院志,乃至鄉鎮志、里坊志、族譜、家譜,與今日所謂「微觀歷史」的概念頗為切合。甚至在後現代文化觀念中,再細小的物件與現象,都可以進行知識考古,如:筷子的歷史、襪子的歷史、打噴嚏的歷史、挖鼻孔的歷史……毫無疑問,微觀歷史不僅建基於案例研究,還有著「以小見大」的旨趣,與宏觀的社會史、文化史密切相關。*但無庸諱言的是,某些案例因為特殊或罕見,所依據的資料在性質上可能有偏頗之嫌。如地方志、族譜分別具有宣傳鄉邦、宗族的編纂動機,對於某些反面人物或完全忽略不提,或採取洗刷平反的論調。至於其他隱惡揚善、曲為之說、壟斷解釋權的例子,更不時可聞。這些狀況不但使研究者側目,也令一般讀者質疑。但另一方面,對本國或本群體之已往歷史懷有溫情與敬意(如錢穆先生所言),也是人之常態。因此,修史者要見真功夫,就務必在理性公允與溫情敬意之間取得平衡。

有趣的是在文化場域中,香港拔萃男書院便是一個受到拉扯的對象。由於它是一所老牌「名校」,因此往往被貼上精英主義的標籤;由於它只是一所中學,因此其校史研究或被視為民粹主義式的小題大做。以上兩種觀點在角力的過程中,竟不約而同地將這所學校及其校史推向另一方。此外,因為外界對該校所知不多,而該校校友的歸屬感又極為強烈,這種冷與熱又造成了一段無法彌縫的溫差。修史者的溫情縱是「常溫」,恐怕外界還是覺得過剩、校友依然覺得不足,兩邊不討好。其實,這種兩難境況在世界上並不少見。如一五三三年成立於英國的名校敦必治中學(Tonbridge School),一九九一年由該校教師Barry Orchard撰寫並出版校史A Look at the Head and the Fifty: A History of Tonbridge School,當時J. H. C. Leach在評介文章中寫到:

If the overall tone of the book (which is attractively illustrated)is unashamedly encomiastic, this is hardly to be wondered at in an author who, himself an Old Tonbridgian, later became a master and housemaster there. The attentive reader will note with interest the considerable benefits that Tonbridge has derived over the years (indeed, centuries) from its close connections with the Skinners Company. Eton and Winchester may well be the outstanding stars on the public schools' stage, yet schools like Tonbridge play essential roles among the supporting cast.(如果這本書的整體基調〔插圖很吸引人〕是毫不掩飾的讚美,那麼對於一位本身是老敦必治人、後來成為彼處教師和舍監的作者來說,這也就不足為奇了。細心的讀者會感興趣地注意到,敦必治多年來〔實際上是幾個世紀〕通過與斯金納公司的密切聯繫而獲得了可觀的利益。伊頓公學和溫徹斯特公學很可能是公立學校舞台上的明星,但像敦必治這樣的學校在配合中扮演著重要的角色。)

換言之,Barry Orchard在書中對該校「毫不掩飾的讚美」的基調,不僅基於自己的溫情敬意(在Leach看來似乎有點過度),也為了投合廣大校友的情感。但另一方面,敦必治在教育界、乃至社會上的角色,作者也有描述與定位,這應是作為非校友的廣大讀者較為期待的。至於《役己道人》一書的作者,或許更能勉力取得這種平衡。陳慕華教授是英屬哥倫比亞大學的醫學權威,馮老師則於一九六八年起供職中大、港大教育學院三十餘年,兩位作者雖是校友,卻又長期與拔萃保持著若即若離的關係,懷著溫情敬意的同時,還能客觀考辨史料,撰成校史。

例如在撰寫過程中,馮老師在接受訪問時就有這樣的見解:

拔萃作為香港四百多所中學之一,可以對香港中學教育有甚麼貢獻?不是沒有,但不會很大。我以為,它可以向其他中學展示,一所中學是可以辦成這個樣子的。要辦成這個樣子,我們可以如此這般去做。我們可以確立一個標準,讓香港其他中學知道,甚麼是一所優秀中學的標準,怎樣可以達到這個標準。可是,其他中學會說:我們怎可以跟它比較?它的校舍又大,設備又好。它的校友又有錢,隨時都可以為學校籌得款項,為學校更新設備。再加上它最近轉為直資,資源更為豐富了,收到的學生也更佳了。在不平等的情況下競爭,我們怎能跟它比?這的確是不公平的競爭,「沒得比」!

拔萃既然有那麼多的資源,就應該好好地利用這些資源把學校辦到最好,使它成為全世界最好的學校,為全世界的中學確立一個標準。拔萃應面向全世界,不應再只著眼於香港。為了不使拔萃成為一所名副其實的「貴族學校」,我們不但要設立大量的獎學金,讓經濟能力欠佳的家庭也能送他們的子弟入學,更要廣為宣傳,讓全港的父母都消除他們的心理障礙,不要以為拔萃「貴」不可攀。學校更要注意,不要在行政上讓有心送子女入讀拔萃的家庭望而卻步。

馮老師作為修史者,知道拔萃最初的孤子院性質,又親身經歷過葛賓校長的精英主義時代,施玉麒開啟、郭慎墀發揚的擴招/平民化時代,千禧年後還目擊其轉為直資的爭議。這所學校自身性質的變化,也使他在面對校史時能入能出,保有更為清醒的態度。

與《役己道人》相比,《春華秋實》一書的文筆更為平易近人。如提及中二時因踢足球而與葛賓校長對峙、中四時驚豔於新教師郭慎墀的物理課、會考後在新校長施玉麒牧師的勸說下升讀原校中六,這是以學生/校友的身份作為敘事者,翠綠滿眼。如對於黃兆傑、陳慕華的悼念文字,是以同學/良朋的身份作為敘事者,溫紅盈懷。為《女仔館興衰》、《拔萃山人誌》、《出於其類》等書所作序言,則是以前輩/師長的身份作為敘事者,寄望殷切。至於談及與張清湘老師的爭辯、接受拔萃校史編輯的訪談、寫給校董會的信等,則是以教育工作者的身份作為敘事者,客觀持平。篇章中呈現的多重身份,我們在日常生活中不可能不接觸到,因為人倫之間的關係,不外乎此。所以,讀者無論是校友或非校友,都可以從《春華秋實》中找到親切感⸺那裡有熟悉的師友、熟悉的過去、熟悉的香港。

走筆至此,想起二〇一七年七月七日在六國飯店參加馮老師八秩壽宴,獲贈回憶錄《小河淌水》,讀後草成一律;茲迻錄於本篇之末,再賀馮老師眉壽景福、黃耇無疆:

嘉辰七夕憶重光。曉月盧溝事莽蒼。

晝夜克勤終樂水,盈虛有數自為章。

鍵弦和合多孫息,冠羽斑斕雙鳳皇。

世道雖如弈局變,更敲棋子作新場。

二〇二五年一月八日

*以噴嚏為例,《詩經.終風》云:「願言則嚏。」把噴嚏當成思念的寄託。古希臘人則認為噴嚏是一種特殊的呼吸,意味著生命的存在,也是天帝給予的好兆頭。而基督宗教時代,人們轉而認為噴嚏會把人的靈魂從身體內逼出來。因此當旁人打噴嚏時,會說:「Bless you!」以免魔鬼把靈魂帶走。新世紀後,隨著非典、新冠疫情的肆虐,噴嚏則變得讓人聞而色變了。

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/krhstthdl3kebskchp6e9s2axep8sb