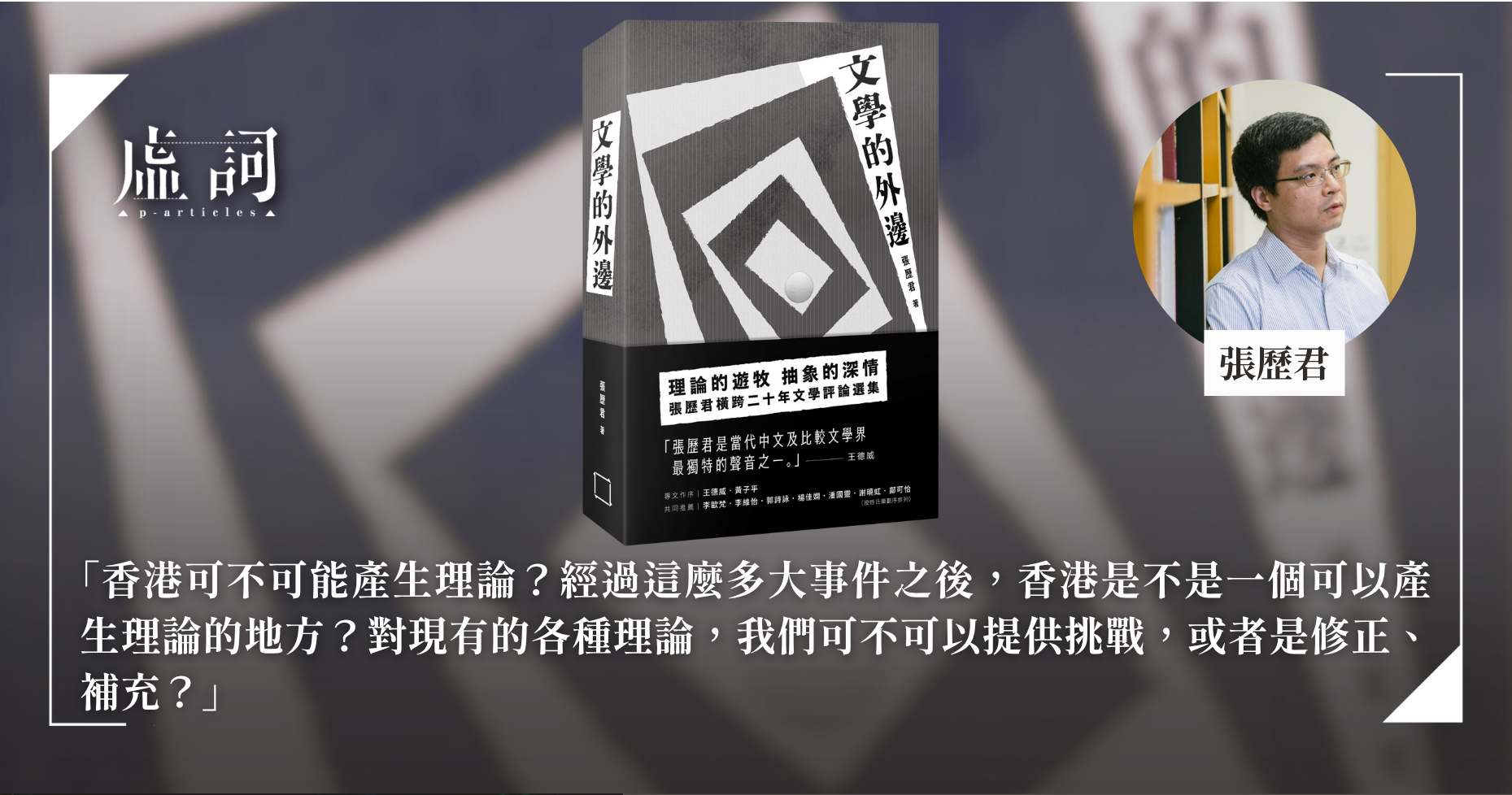

【新書】張歷君《文學的外邊》後記——〈香港作為方法〉

書序 | by 張歷君 | 2025-07-16

2016年7月,我應香港公共圖書館的邀請,參加第十一屆香港文學節的學術活動——「與文學碰面」研討會。這次研討會一系列三講,我主要負責擔任第一講「書寫城市的虛實軌跡」的講評人,回應這一講發表的三篇研討會論文。這一講的講者是唐睿教授、張詠梅博士和關詩珮教授三位學者,他/她們所提交的論文分別探討法國文學、香港南來作家和翻譯政治等三個截然不同的研究領域。按照大會的規定,我作為講評人不但要對三篇論文進行口頭講評,還須相應提交一篇評論文稿。這也是本書中〈語言的外在與視差的反思:香港文學和香港文學批評的外邊思維〉一文的寫作緣起。感謝畢潔儀館長當年的邀請。在撰寫這篇評論文稿的過程中,我逐步發現三位來自截然不同的研究領域的講者,都不約而同在論文中展示了一種內在於香港文學和香港文學批評的理論視野。而這也是我嘗試認真思考和探究「香港作為方法」這一理論議題的起點。

早於2003年和2004年,陳冠中先生便分別撰寫了〈香港作為方法——都市神韻〉和〈香港作為方法〉兩篇文章,初步探討這一理論議題。這兩篇文章均收錄於他的個人文集——《我這一代香港人》。及後於2014年12月,香港大學舉辦了「香港作為方法」國際會議(International Conference on “Hong Kong as Method”)。這場學術會議以陳冠中先生和李歐梵教授主講的「香港作為方法」公開講座拉開序幕。是次講座的筆錄稿,後來以「香港作為方法」為題,收錄於朱耀偉教授主編的香港研究讀本——《香港研究作為方法》(2016年6月初版)。陳冠中先生在講座開端提出的一系列問題,給我留下深刻的印象:「香港可不可能產生理論?經過這麼多大事件之後,香港是不是一個可以產生理論的地方?對現有的各種理論,我們可不可以提供挑戰,或者是修正、補充?」可以說,我在〈語言的外在與視差的反思〉一文中的探究和思考,正是對這一系列問題的回應。因為我在唐睿教授、張詠梅博士和關詩珮教授三位香港學者的論文中,隱隱然感到某種對「外邊思維」、「語言的外在」和「視差視野」等理論議題的香港式回應或增補(supplement)。

2019年適逢五四運動一百周年和李歐梵老師八十大壽,因此我便想到在香港中文大學(中大)籌辦一場公開講座,向李老師致敬。當時,李老師是反對賀壽的,所以我們沒有在活動宣傳中提及此事,只表示要紀念五四運動一百周年。這也是這個題為「五四文學遺產在香港:李歐梵、曹聚仁與香港魯迅閱讀史」的公開講座活動的由來。結果活動的反應非常好,聽眾坐滿百人的講堂,部分參加者甚至要席地而坐。

我在撰寫這次講座的簡介時,再次想起李老師和陳冠中先生2014年有關「香港作為方法」的討論,並記起李老師在討論中有關「香港」的多重變動的認知繪圖(cognitive mapping)的辯證思考:「香港文化應該非常豐富,不是一個抽象想法(abstraction),但有時若你不用理論和抽象想法來解釋香港的豐富性,便會失之於偏頗,想當然的以為就是這樣。這就是陳冠中提到的問題,香港文化怎樣可以作為一個自己的方法,這個問題很值得討論。〔……〕日本跟台灣和新加坡不同,新加坡又跟香港不同,香港又跟澳門不同,這種差異性不能單單在理論上討論,而是應該重新畫出自己的版圖[mapping]。因為每個人不同,你想吃的東西,你去的地方,你畫的版圖,跟我看書的版圖迥然不同。把香港放在一個有意義的世界版圖裡面,做某一種對象,作某一種批評,用另外一個地方的理論去看會更有效。我贊成陳冠中這種講法。」沿著這一思考方向,我最終將「五四文學遺產在香港:李歐梵、曹聚仁與香港魯迅閱讀史」的講座內容導向有關「香港作為方法」的探討,並在「講座簡介」中這樣寫道:

冷戰時期,無論是香港本土還是過境香港的魯迅研究者,他們都不約而同關注魯迅作品中所呈現的內在生命體驗。他們共同開拓了一個「人」的魯迅的研究方向。本講座將集中討論曹聚仁和李歐梵在1950年代中期至1970年代初期在香港發表的魯迅研究著作。他們在香港開啟的這一「人」的魯迅的解讀脈絡,在冷戰時期為我們展示了一個矛盾重重的「內面」的魯迅。參考柄谷行人對現代文學的理論探討,「內面之發現」無疑是現代文學的一個重要標誌。然而,中國現代文學之父魯迅的「內面」之發現,最終卻只能在香港這一冷戰的邊緣夾縫之地孕育成形。個人認為,這一「中國現代文學」在兩岸三地華語地區曲折開展的歷程,應該可以幫助我們重新理解「香港作為方法」這一由李歐梵和陳冠中近年提出的理念的歷史意義。從這個角度入手,我們也可以重新思考:曹聚仁當初為何會表示,他南來香港的其中一個目的,就是要借香港這個空間,完成他的魯迅傳記寫作?

感謝李老師在為本書撰寫的推薦語中,肯定了我有關「香港作為方法」的探討。可以說,我在這個研究方向的探索,主要源自他和陳冠中先生的相關論述和思考的啟發。

2020年2月,我正於中央研究院中國文哲研究所訪學,這段期間也是台灣防疫最緊張的時候。當時,我每天午膳後,都會去宿舍旁邊的四分溪書坊逛一圈。有一回,我隨手在書店的書架上將一本藍灰色大開本的著作拿下來翻看,赫然發現竟是黃文宏教授重新精心譯註的湯淺泰雄名著《身體論》,當下喜出望外,如獲至寶,立馬買回宿舍研讀。後來讀到書中有關和辻哲郎的章節時(其中重點論及和辻思想的關鍵概念——「人間」和「間柄」),便想起了王德威教授在〈「世界中」的中國文學〉一文中對海德格爾的「世界中」(worlding)概念的重釋。當時覺得可以從和辻哲郎的思想入手,重讀王老師這篇為《哈佛新編中國現代文學史》而作的「導論」。沒想到,這一在訪學時醞釀的不成熟思考,最終幫助我發展出一個研究框架,進一步拓展有關「香港作為方法」的思考,並初步完成有關「李歐梵、曹聚仁與香港魯迅閱讀史」的研究。這一研究成果亦即我在2021年正式發表的〈魯迅「內面」之發現:華語世界與「世間」的中國文學〉一文。感謝王老師一直以來的支持和鼓勵,並在百忙中抽空為本書撰寫推薦序。王老師將本書納入他新近有關「想像非共同體」的研究版圖,並從「文學的外邊」這一拙作的核心線索入手,引出他有關布朗肖「無法言明的共同體」的理論闡發。我讀後大受啟發,並深感榮幸。

本書從上述有關「香港作為方法」的思考入手,精選和重新組織了我在2002年至2023年期間發表的相關文學評論。這批文章涵蓋香港文學、二十世紀華文文學和世界文學等三個研究領域。香港文學部分既包括關於香港文學的外邊思維和香港魯迅閱讀史等議題的討論,亦網羅有關香港不同輩代作家如西西、馬覺和李智良的作品分析;世界文學部分主要探討歐陸現代派作家波德萊爾、卡夫卡和巴塔耶作品的文學理論意涵;二十世紀華文文學的部分則嘗試將華文作家、思想家和戲劇家如路翎、張東蓀和梅蘭芳等,重新置放在跨文化和跨媒體的視野中進行再解讀,借此展示華文文學與世界文學的緊密聯繫和同步性。

2002年前後,也是我和內子郭詩詠最初加入黃子平教授在香港浸會大學中文系開設的「理論經典讀書會」的時候。讀書會持續了十多年,直到2013年才結束。黃老師對理論著作睿智和獨到的點評和解讀,讓我獲益良多。感謝黃老師特意為本書撰寫推薦序。黃老師的序言從本雅明生命最後階段的經歷入手,將本書的幾個關鍵研究案例重新連結起來,形成一個本雅明式的歷史星座,從中照見二十世紀歷史和知識份子命運的曲折跌宕,讀來叫人動容。

我念高中的時候,開始迷上了現代主義文藝和前衛藝術。1995年的夏天也是我中學畢業前最後一次暑假。當時,我與友人一起參加了「進念.二十面體」的藝術教育計劃和社區藝術活動。我在活動中認識了藝術組織「廿豆.盒子畫」的一位成員,並經這位朋友的介紹,認識了當時中大中文系的學長——鄺可怡。感謝鄺可怡教授大力支持,為本書撰寫推薦語。她的推薦語,讓我記起三十年前我們在中大校園偶然碰面時,總會聊到的一系列話題:羅蘭.巴特、布朗肖、巴塔耶、德里達、普魯斯特、熱奈特、波德萊爾、本雅明、法國新小說派、後設小說和前衛劇場……

本書的出版必須感謝香港文學生活館鄧小樺女士、李卓謙先生、黎思行先生、王舒玗女士、陸睍女士以及館方的編輯設計團隊的鼎力支持。感謝他/她們對是次出版計劃的推動和協助,並時常提供編輯和出版的專業意見,讓本書得以孕育成形。這裡也特別感謝楊佳嫻教授、李維怡女士、謝曉虹教授、潘國靈先生和詩詠慨允推薦拙作。同時感謝香港藝術發展局資助本書的部分出版經費。

本書評論文章的寫作,歷經二十多個寒暑,期間承蒙多位前輩老師和學長友人的鼓勵、支持、提點和協助。除了上文提及的老師、前輩和友人,在此亦同時向以下前輩老師和學長朋友致謝:陳建華教授、季進教授、黃心村教授、吳國坤教授、劉劍梅教授、宋明煒教授、羅靚教授、吳盛青教授、馬筱璐教授、橋本悟教授、陳平原教授、季劍青教授、李浴洋教授、袁一丹教授、張麗華教授、崔文東教授、鄭毓瑜教授、梅家玲教授、鄭文惠教授、高嘉謙教授、胡金倫先生、葉月瑜教授、劉北成教授、楊遠嬰教授、龔浩敏教授、陳國球教授、顏健富教授、羅仕龍教授、陳智德教授、龔卓軍教授、彭小妍研究員、陳相因研究員、楊貞德研究員、胡曉真研究員、楊小濱研究員、黃冠閔研究員、林月惠研究員、洪子誠教授、賀桂梅教授、吳曉東教授、姜濤教授、李國華教授、路楊教授、陳子善教授、王曉明教授、羅崗教授、倪文尖教授、王璞教授、熊鷹教授、袁先欣教授、殷鵬飛博士、王智明研究員、黃文倩教授、劉人鵬教授、彭明偉教授、金良守教授、鄭聖勳教授、宋玉雯教授、程惠芳女士、盧瑋鑾教授、樊善標教授、何杏楓教授、黃念欣教授、何志華教授、張美君教授、黃慧貞教授、蔡寶瓊教授、洛楓教授、鍾珮琦教授、林松輝教授、陸潤棠教授、張光裕教授、鄧佩玲教授、蕭敬偉博士、關詩珮教授、楊振教授、劉洪濤教授、陳雪虎教授、楊俊杰教授、岳永逸教授、金浪教授、張振博士、楊明晨博士、陳曉婷博士、黃峪博士、張松建教授、徐付美智女士、何福仁先生、陳冠中先生、林姵吟教授、朱耀偉教授、梁淑雯教授、黃淑嫻教授、魏艷教授、陳學然教授、馬家輝教授、唐睿教授、張詠梅博士、鄭瑞琴博士、葉蔭聰博士、陳恆輝先生、陳瑞如女士、袁兆昌先生、洪曉嫻女士、盧勁馳先生、張翠瑜女士、韓麗珠女士、李智良先生、李昭駿先生、鄒芷茵教授、勞緯洛先生、丘庭傑博士、吳穎濤先生、廖偉棠先生、曹疏影女士、岑朗天先生、鄭政恆先生、查映嵐女士、黃嘉瀛女士、楊華慶先生、余文翰教授、賴展堂先生、何曉瞳女士、張亦晴女士、徐雨霽女士、關天林博士。

2025年6月於荃灣

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/srtj85kadpdnzw7pkd3yggkpe8jn85