檔案、情感與群眾︰《盧麒之死》的文字與色彩鑲嵌術

《盧麒之死》書連封面總共有三十四幅畫。

對讀這數十幅畫與小說的情節,我們將能更仔細地瞭解到黃碧雲對於歷史、運動,乃至有關香港後殖民論述的思考。

鄂蘭為本雅明結集所寫的導言裡,記錄了他奇特的往事。當中包括本雅明寫成《論德國悲劇的起源》後,覺得最自豪的是「行文大部份是由引文語錄組合而成,是最離奇的鑲嵌技術」。後來出版的本雅明檔案研究,整理他家裡的藏書和密密麻麻的引語筆記,從不同地方抄錄下來,成為《拱廊街計劃》那些似檔案匣一樣的分類內容,以此來記錄十九世紀巴黎的歷史。這個自稱天才的人大抵不會想像到,以後也有人明白到引語鑲嵌術的魔力——同時肯定引語內容,又由於組合大量引語來解釋同一命題而衍生新的(甚至矛盾的)意義。由是,我想談談黃碧雲的《盧麒之死》。這部非虛構小說,資料檔案新聞報導拼貼得琳琅滿目,敍述者的聲音隱藏在資料之後,只偶然在括號裡伸頭探腦。這無疑是一場引語鑲嵌術,目的是解構大歷史,透過重組史料來挖掘傳統正史所不能/願處理的部份:個人情感。

檔案與文字鑲嵌

《盧麒》的書寫方式不易為人接受,引述的檔案也往往偏離讀者期望。你以為翻開這部檔案組成的小說就有歷史真相,那注定是一次錯許。就連選擇書寫六六動亂的青年盧麒,也是一次錯位——六六之後,六七之前,街上風平浪靜。他的死沒有引來甚麼香港大變化,相對開首引述的新聞而言平平無奇,相較四月五日香港大洪水、九龍暴動而言何其輕巧。就在一切歷史關鍵時刻都錯過的那一天,盧麒自殺身亡,他的死不過就改變了他一個人的命運。站在距離一九六六年五十二年後的今天回望,「身高五呎六寸」、「生前說話可能有點誇張」、不太討喜的青年盧麒的故事同樣冷清,早被六七的論述所淹沒,被歷史書簡單地稱呼為「六六」的參與者,眾人之間的其中一名。

大部份的檔案文字都集中於對盧麒的陳述,六六發生的原因一句帶過,最後一節梁天琦只有數頁。黃碧雲的目的明顯不是解釋運動的起因、經過、結果、後世影響,那根本不是文學的任務,更遑論還原歷史真相本就是迷思。她的寫法瓦解了傳統歷史書寫為求客觀而追求純粹理性的陳述行為。假如作為後來者的我們注定只能以自己的想法來建構所謂歷史,那麼,書寫不應是解釋歷史的工具,而是接觸(甚至衍生)歷史的方式。於是,黃碧雲選擇寫盧麒,從眾多的口供、紀錄、檔案、新聞間選擇合意的引語,把「真」的引語重組,演化成自己的語言。閱讀下來不難發現,那些原本放置在不同檔案夾中、印刷在書報上的陳述式文句,到了黃碧雲的手上,竟就被馴化成她的敍述,組成她的故事。「非虛構小說」,她將原本矛盾的兩者並置,其隱含概念就是,引語是非虛構的,但重組引語後,它們就變成以虛構組成的小說,引語鑲嵌術令《盧麒之死》成為黃碧雲小說技藝的一次完美展演。

但是,鑲嵌的目的為何?黃碧雲究竟透過創作寫了怎樣的歷史?她知道「我們沒有從歷史明白甚麼,除了情感」,於是翻開《盧麒之死》舉目便見情緒——一種每次運動都必然澎湃冒起,卻又被人盡力抑壓的人之本性。她大膽地把運動的情緒接駁到更私密的私語之上,與本應代表理性分析的檔案文字並置。於是,在閱讀四月七日宵禁令解除後九龍暴動現場的資料時,敍述者轉而走進另一種思考:[如有這一個人,遇上另一個,會不會停下來,相望,這暴動後的清晨],對比檔案予人力求客觀的語言質感而言,極為突兀不配,卻又剛好刺中每一場運動的核心部份:情感。當檔案文字與私密情感的文字被剪接在一塊時,情感便質詢歷史,以及歷史書寫所依賴的文獻檔案。

在一片檔案轉向(archival turn)、尋求歷史真相的呼聲間談論情感,甚至質疑檔案本身盛載的訊息,似乎稍稍政治不正確。然而這種質疑卻為歷史書寫帶來新的視野,同時亦是《盧麒之死》為歷史小說這一文學類型所帶來的新方向,《盧麒》內文句的拼貼更傾向組織情感歷史(affective history)。為了建立情感歷史,才有了《盧麒》以檔案拼貼組成敍事的形式。細讀《盧麒》引述的檔案部份,便發現被勾出來的檔案文字大多有違一般對檔案的認知:客觀、批判與冷靜,因為黃碧雲抽取的文句,刻意地落在檔案裡具有情感色彩的部份。例如在口供材料中抽出他人形容盧麒「『和工頭吵架,頂頸而去』」、「他的朋友稱他『袋裡不會有超過五毫子』」等等充滿主觀判斷的文句來建立盧麒形象;抽出報道間有論斷意味的句子來組合故事「『他這段口供的態度和證供內容很不真實,而且很混亂、紛擾和帶有狂態。』」。黃碧雲清楚自己要處理的不止是[盧麒的想像或真實],同時是各人的回憶、想像或真實。檔案內的口供、新聞、紀錄,看似客觀,但冷靜是為隱藏情感。所謂歷史,對黃碧雲而言,不是客觀證據來引證「五仙的小輪加價,引發了一場香港青年大殺的最大騷動」,也不是盧麒死於自殺抑或他殺,重要的是把眾人扭結在一起走上街頭,卻終結於混亂、自殺與崩潰的情感動力(affect)。

圖像與色彩的鑲嵌

除了檔案上述的拼貼以外,《盧麒之死》的特別之處,還有大量的畫作。事實上,必須結合畫作來閱讀這部小說,才更能完整地瞭解一些轉折的拼貼片段所指為何。這些畫作在書中雖以黑白印刷出版,幸而,讀者仍能清晰地看見畫作的內容大概。畫作在作畫方式上的精妙之處,與小說的拼貼手法相近,亦是黃碧雲在《盧麒之死》所運用的鑲嵌術的一部份。《盧麒之死》書連封面總共有三十四幅畫,連同數張細小的人物頭像(黃宏發、呂鳳愛等),在二百頁的小說裡佔去不少篇幅。對讀這數十幅畫與小說的情節,我們將能更仔細地瞭解到黃碧雲對於歷史、運動,乃至有關香港後殖民論述的思考。

黃碧雲的畫作技法,除了後來在天地圖書中心展出較大型的油彩、粉彩畫作以外,書內的畫作多以素描為主。仔細觀察每一幅畫作,素描畫作多拼貼新聞字句、舊照片;大型油畫同樣拼貼上報紙和打印字句,然而,每幅畫布均經過特別揉搓過,畫布某些部份的紙質有特別的皺紋,加上一塊塊疊加而上的顏料,整體畫風予人混雜而有序之感。在閱讀的過程中,書內的畫作或多或少提供了更多線索,並與部份小說內容緊密連繫。

舉例而言,封面盧麒以及書內梁天琦的畫作,早就揭示了兩者之間的連繫,乃至黃碧雲對兩者的判斷。小說封面的盧麒畫像,盧麒坐在猶如《狂人日記》般灑落怪異色彩的月光底下沉默。小說現時的封面只有半身像,但畫作的全貌卻揭示更多細節。盧麒的畫像是惟一一張沒有拼貼報紙字句的作品:

全幅畫作除了盧麒和月光以外,尚有兩塊血跡,一塊在頸部,另一在畫的左下角,指向盧麒自殺/他殺一事。畫像和書內對盧麒的形容非常不同,在報告書、報道和口供當中,盧麒舉止誇張,極具表演欲,見人講鬼話,見鬼講人話。書內頁一七二亦有梁天琦畫像一幅,二人坐的方向相同,梁天琦畫像上拼貼上「刑事案件HCCC408/2016」、「LEUNG Tin-kei」、「Kowloon Riots」、「1966」、「15th」等字眼,前兩者是新的打印紙,後兩者則是舊報紙。兩人之間的聯繫可以是非常嚴肅的、關乎公義的刑事案件紀錄,然而,在最後一節的開首,卻以[他沒有我畫的那麼文靜。但我畫的時候想起你的髮。]一語連接之。在畫盧麒的同時,卻想起梁天琦的髮,使兩者並不純然以一般理解的政治、身份背景作聯繫。這幅畫與這一句,揭示出一種存在於外表上的表演性質,有別於面對大眾時舉止誇張的安靜的盧麒,以及梁天琦非常注重並時常整齊的髮,兩者均屬外表氣質。外表自然是讓他人觀看的,運動領袖的外在表現同樣是他者觀看的焦點,黃碧雲透過這對舉切入了運動的表演性。小說內同時描寫運動群眾以及領袖的表演性,於是,梁天琦的畫像出現在盧麒聆訊的情節間:

「到此,羅弼時Denys Roberts檢察官要求盧[麒]以英語回答問題。盧大聲回答:『我不想講英語,因為我是中國人。』(聽眾大笑)。」「何瑾爵士Sir Michael Hogan即命令聽眾不准笑,否則趕離現場。」[我忍唔住笑。][笑是弱者對權威的反抗][笑掩飾,不快,恐懼,沉悶,孤獨,不同意][嘲弄;驕傲]「何瑾爵士再問盧能否以英語作答,盧答因為他是個F4學生,簡簡單單,而又沒有法律名詞的問題勉強可以。」[1]

盧麒身為(別人眼中)的運動領袖,面對自己因學歷而不能做到以英語作答的情況加上「我是中國人」的原因。聽眾的大笑,以及笑的行為在一般論述中所能達到的功能,均因為這種不甚和諧的表演性而變得模稜兩可。這種對運動自身的表演性質的批判,表面看來非常苛刻(正如許多論者會將這種表演簡單化地稱之為民粹的表現,但無可否認,缺少這種表演,運動便很難「被看見」),不過,回望封面的盧麒畫像,回到那猶如《狂人日記》般的月光異色的背景之下思量,黃碧雲的批判又不無對運動青年領袖的理解。

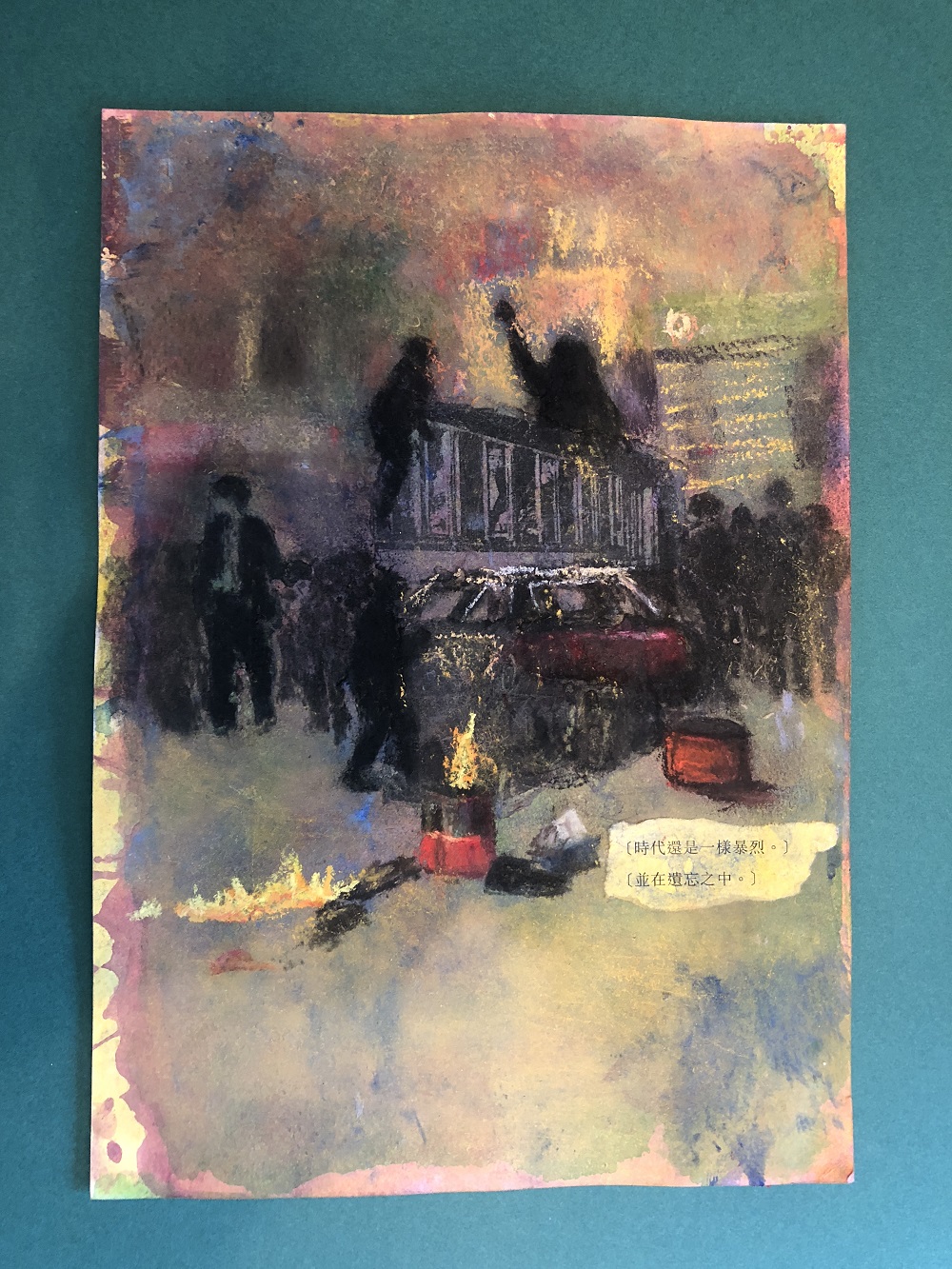

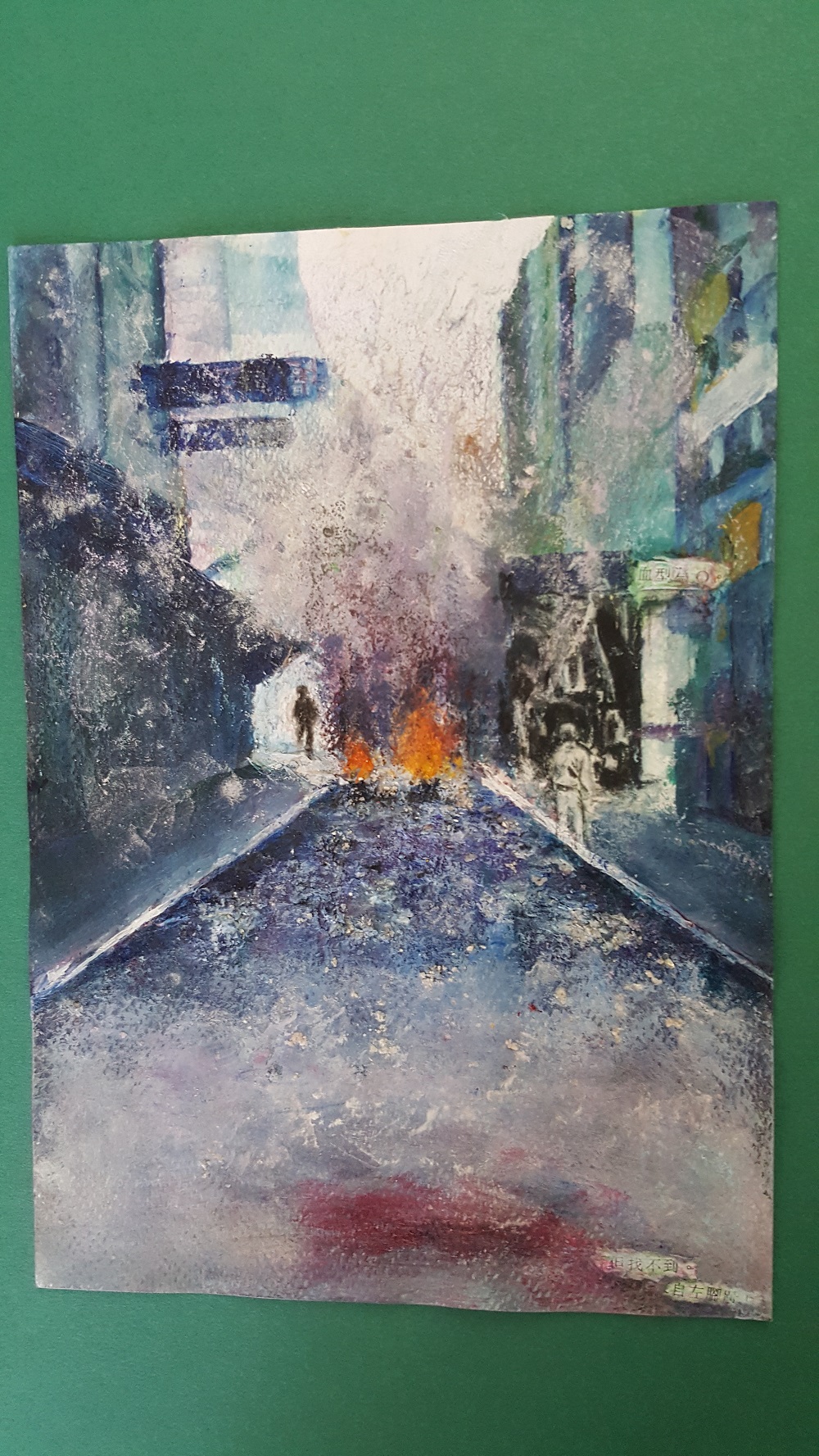

值得再仔細推敲的還有盧麒畫像裡的血,這血色連同上述對群眾笑的描述,可以切入《盧麒之死》另一大議題,對運動群眾的批判,以及對「群」概念的思考。黃碧雲的大型畫作裡有兩張描繪燒街場面:

第一幅畫作的左下角同樣有血,血邊貼上盧麒的驗屍報告字眼:「但找不到」、「自左腳」;另一幅左邊的位置則貼上[時代還是一樣暴烈。][並在遺忘之中。]兩畫的構圖同樣是自遠方望過去,群眾在路的中間聚集、燒毀街上的物件,畫中黑影明確地指涉運動群眾,但黃碧雲沒有針對一般人關注的運動內的暴力行徑,其暴烈指向時代,指向遺忘。在這樣的背景下對讀圖中句子便變得非常有趣。第一幅畫群眾之間有血,卻如同盧麒的死一樣,無所謂真相;而血所代表盧麒的位置很遠,是否也代表著運動群眾與所謂領袖的距離?而第二幅畫的底圖本來是小說中第一三九頁單層中華巴士與四名小童在街上走動的素描,小說情節這樣說:

[『四名小童在九龍騷動中參加毀壞路牌及停車收費錶,受審於北九龍兒童法庭』],擊破在停泊中的巴士窗門等等。[2]

在較大的畫作,即第二幅圖中,這張素描卻又加上了前、後景,燒街、燒垃圾桶、的士,本來可以直接等同於對六七年事件的現場描繪,但是,因為[時代還是一樣暴烈],讓人聯想起《盧麒之死》內同樣提及的年初一旺角事件。兩畫因著文字,透露出一種群眾運動內部的傷感,勾出許多對群眾的質詢——誰找不到?誰在遺忘?誰在時代內經歷暴烈而誰並不?

從這場文字與色彩的鑲嵌術,透視出《盧麒之死》的複雜性。黃碧雲這部「非虛構小說」並不是要還原歷史,也不求完整地呈現運動的紀錄,重要的是,歷史事件與事件之間的情感連結,這種連結在運動這種講究「群」的場所最能看見。小說內有這麼一段對「香港」概念的回應:

[香港出生。][北京有京生。香港有港生。][陳港生。後來做了功夫明星。國際。他學的是京劇。][香港出生。我們。但我們那麼不一樣。][我第一個在香港出生的姊姊,一九四九年十二月。較年長的一個,在中國大陸,我們甚至不知道她出生的地方。][微小歷史:][她已經死了。她在那裡出生。可以埋沒。][那裡;不是哪裡。你;不是妳,您。][但她。他。渠。伊。彼。][言語家園,在哪裡?]「欠缺永久性和無所適從」[3]

對於所謂本土與港生定義的最沉重的質詢,在此完全表達出來。值得留意的是,在一切括號以外,黃碧雲說:「而我從來沒有。談不上失去。所以離。」是離,不是無,離與聚相對應,所謂家園,或許不談生,而談聚,正如廣場、街道上群眾的聚與離,就是家園的生與滅。談到這裡,我想起黃碧雲還畫了兩張維多利亞海港的油畫,其中一張畫布滿是皺褶,但色彩在冷色系中透點橙黃紅暖,鑲嵌著[言語家園]、[微小歷史]。

[1] 黃碧雲:《盧麒之死》(香港:天地圖書,2018年),頁171。

[2] 黃碧雲:《盧麒之死》,頁139 – 140。

[3] 黃碧雲:《盧麒之死》,頁168。

黃碧雲《盧麒之死》小輯︰