2024諾貝爾文學獎小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-10-17

2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江,是首位獲頒該獎項的韓國作家和亞洲女性作家。瑞典學院讚揚韓江「以激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」在公布結果之前的媒體報導及博彩榜預測,都認為殘雪與村上春樹是今年獲獎的熱門人選,韓江爆冷得獎,可謂出乎意料。虛詞編輯部為此組成小輯,收錄數篇討論文章。虛詞編輯部整理韓江的文學進路,簡單介紹韓江作品從根源的層面上隊生活的悲苦和創傷的回望,並呈現她理解政治運動、創傷以及寫作三者的關係;印卡翻譯Àlex Vicente在EL PAÍS發布的文章〈獲得諾貝爾文學獎成為詛咒〉。文中講述,對於一些獲獎者諾貝爾文學獎是一種詛咒,認為得獎者獲得最高認可後便停止了自己專業上的精進,或因其壓力而失去了寫作的天賦。亦有人因為得獎而被曝光在公眾的視野之下,摧毀了自己的私生活;洛楓則從村上春樹再次與諾獎失之交臂一事出發,認為村上並不會獲得諾貝爾獎,既因其創作高峰已過,也因為他的書寫對諾獎的意識形態和權力機制而言並不討喜,認為精明的讀者應該跳出獎項的結果框架。

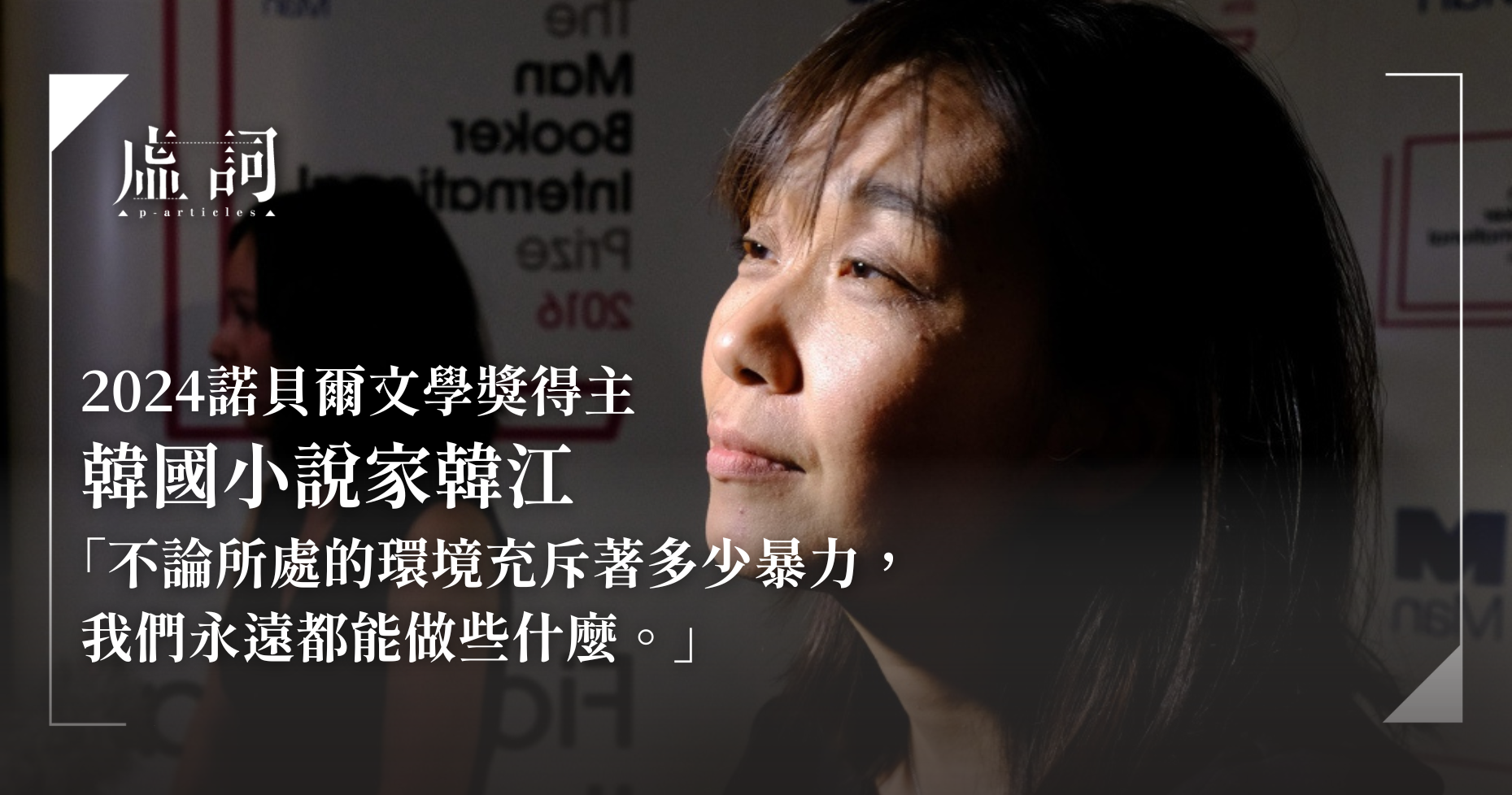

韓國小說家韓江獲獎:「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

瑞典學院在今晚公布,2024年的諾貝爾文學獎得主為韓國作家韓江。瑞典學院讚揚韓江「以她那激烈的詩意散文,直面歷史創傷,揭示人類生命的脆弱性。」(for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.)諾貝爾委員會說,韓江面對歷史創傷和無形的規則,在每部作品中揭露人類生命的脆弱。她對肉體與靈魂、生者與死者之間的關係有獨特認知,並以其詩意和實驗性風格成為當代散文的創新者。有「次世代韓國文學旗手」之稱的韓江,1970年11月生於光州,1993年畢業於韓國名校延世大學的國文學系,現任韓國藝術大學文藝創作系教授。韓江獲得大獎後曾在訪談中說自己是作家,兒子和女兒也是作家,這些成就都歸功於愛人。她更稱丈夫洪榮熙為「作家製造家」。他評價妻子是「每一個句子都使出了渾身解數,對自己異常嚴格,具有驚異文學銳角、激烈文學追求的人。」 韓江作為當代韓國文壇最具國際影響力的作家之一,其作品從更為根源的層面上回望生活的悲苦和創傷,筆墨執著地袒護傷痕,充滿探索的力量。在韓江的最新著作《少年來了》,從15歲的少年「東浩」出發,以韓國的「光州事件」為主題。從個體的生存處境到大議題的書寫,韓江她認為,如果不先深入挖掘這些黑暗醜陋面,最終可能一輩子都寫不出陽光正面的小說,於是決定以自己的方式,提筆寫下這個故事。韓江自言她不是那種會現身在政治場合的人,她偏好透過寫作的方式將思想付諸行動,而寫作本身就是一種政治行為。在要求朴槿惠下台的示威活動中,韓江首次走入人群。她表示,「不論所處的環境充斥著多少暴力,我們永遠都能做些什麼。」

印卡翻譯Àlex Vicente在EL PAÍS發布的文章〈獲得諾貝爾文學獎成為詛咒〉。文中講述,對於一些獲獎者諾貝爾文學獎是一種詛咒,如瑞典作家Harry Martinson,他認為 1974 年獲得該獎項毀了他作為作家和個人的存在。世紀之交,「諾貝爾詛咒」這個詞開始流行,指的是科學領域的獲獎者,他們在各自領域獲得了最高認可,卻停止了嚴謹的研究,在自己不是專家的問題上發表言論,或者休息了。曾擔任瑞典文學院常務秘書的Horace Engdahl「多年來,少數諾貝爾文學獎得主將該獎項視為一種不幸,甚至是一種詛咒。據說,有些人失去了寫作的天賦,因為他們對這種情況感到害怕,不斷地問自己:這一頁配得上諾貝爾獎得主嗎?」著有《百年孤寂》的馬奎斯認為這個獎項相當於死刑:他觀察到許多獲獎者,如卡繆、 Jiménez、聶魯達、Pirandello和紀德,在獲獎後不到七年就去世了。最近的得獎者也有負面意見。 1996年獲獎的波蘭詩人辛波斯卡聲稱,這毀了他的私生活,讓她變成了「官方人士」。 2007 年獲獎者萊辛在回家的路上下出租車時發現了這一消息。最新獲獎者之一、 2022 年獲獎的安妮 · 艾諾承認,諾貝爾獎並沒有讓他高興:官方部分「沉重」,佔用了「寫作時間」。 「這個獎項讓我成為了公眾人物。在此之前,我只是個作家。現在我是一個偶像、一個象徵,所有那些浮誇的詞對我來說都沒有任何意義。」 文中指出,沙特是整個歷史上唯一拒絕獎座的作家,因為他擔心這會影響「他的著作的影響力」並避免被「制度化」。

洛楓是超級村上春樹迷,但她卻一直不覺得他會獲得諾貝爾文學獎。第一因其創作的高峰期已過,如晚期《刺殺騎士團長》和《1Q84》都出現疲態。第二因他的「不合時宜」,他採取prose novel的形式,以冷靜而疏離的位置,將血肉的現實隱藏在眾多的魔幻場景、平行時空和象徵系統中,跟諾貝爾文學獎評審要求的政治性是完全不同的版圖。但介乎流行與嚴肅之間的書寫景觀不討喜,卻反過來連繫了不同地域和世代的讀者。回過頭看諾貝爾獎本身,每一年都有得獎作家,然而真正被記得的人卻很少。相反,「陪跑」19年的村上卻每年都身不由己地被提及,比得獎人更令人議論紛紛和念茲在茲。洛楓認為每個獎項總有它的意識形態和權力機制,精明的讀者本來就不該被獎項的結果框架。對她而言,她早已放下村上始終與諾貝爾文學獎無緣一事。

韓國作家韓江獲2024諾貝爾文學獎後,韓麗珠憶第一次讀《素食者》時的驚詫,以及深深著迷於小說世界的魅力。她認為韓江的小說或是女性敘事聲音的極致,而所謂的女性敘事,是從陰性的角度,映照世界的誠實之音。《素食者》裡做夢又反復醒來的英惠,以誠實之身成為一面鏡子,反映了整個世界乃至生命之中環環相扣的殘暴,沒有一個人可以置身事外。她指出,《素食者》是關於反抗的故事,而且深信個人的力量。儘管是悲劇,但並不恐怖,魔幻的敘事方式,令讀者得以和小說世界拉開距離。但以光州事件和真實人物為藍本寫成的《少年來了》則令人無處可逃。韓麗珠說自己始終沒法讀完這本書,因為此書比《素食者》更充份地體現韓江文字那可怖的溫柔。因為溫柔,網羅並承受世間可以道出的苦楚。書中的抗爭者、被害者以及其家屬有多堅韌,所需承受的痛苦就有多漫長。在韓江獲獎後,出現了許多異議的聲音,韓麗珠很樂見於不同的聲音,認為這代表了韓江的小說不是課室裡的模範生,並非文學正統至尊。她願更多文學叛逆者作品能被世界看到。