足以抵抗敗壞的文學時刻——專訪王証恒《南歸貨車》

專訪 | by 吳芷寧 | 2021-06-10

年輕作家王証恒近月出版的新書——《南歸貨車:新界西短篇故事集》,由設計到文案,都有一份撲面而來的氣勢。除了有七位台港名家共同推薦,書腰文案更見氣魄:「以新界西為背景,寫出二十一世紀第一代的小說」、「當我們以為錯過一個偉大的時代,回頭卻發現已身處另一個偉大的時代」。而封面色調艷亮眩目,紫與粉紅的斑駁痕跡間或帶藍,如煙花,如星河,如餘燼;書名「南歸貨車」四字甚有壓場感的穩懸中央,隱然讓人想起台灣作家陳映真的《夜行貨車》;出版社還請來了擅畫鉛筆畫的著名插畫家柳廣成為小說畫插畫。

《南》是王証恒的第一本書,結集了13篇小說。讀下去,是多個於屯門、元朗一帶發生的邊緣故事,如中港貨車司機、碼頭工人、曾任臥底的不舉警員、雜誌編輯、社運青年、欲尋死的學生,都是卑微眾生。小說走寫實主義之途,富生活質感,惟景物每每扣連意象和隱喻經營,使小說亦如詩。書中寫這班人在殘酷城中如何相濡如沬、相愛,幽暗處總不失明滅火光,沉重中有份溫柔,有份輕。

香港作家鍾國強在書中序言如此高度評價王:「一個吸收了魯迅、陳映真等的優秀文學養份,在寫實主義龐大的傳統下另闢獨特聲音,最擅寫此城低下層邊緣人物,並恆抱社會人文關懷的新世紀本地青年小說家,已經誕生。」

人與環境、鬥爭、眾生

約王証恒碰面,在一個他常去的地方:屯門碼頭。碼頭旁邊是連線樹蔭,一列向海的長椅,四周鳥聲圍繞,貓在欄杆後閃出又跳走,另有伯伯悠然走過,孩童在附近嬉玩。如此午日,坐在海邊,跟這位瘦削嚴肅的男生,談新界西,談寫作,談時代。

「每個作者都有自己特別關心的母題。」王証恒對自己的作品,有份自覺,一口氣數列了《南》的三個主題。「第一個母題,是『人與土地、環境』。比如我常寫屯門的海。〈時光凝滯〉有一段,是兩個老師上青山,回望大嶼,看到海上很多運沙船、貨輪,正如你現在都看到。」王望向海上的運沙船,「環境不是自然的,也不是跟人有著和諧的關係,而是在不斷變化、毀壞。人想在其中找到安身之所,卻沒有安身之所。也像〈鼻敏感〉中,兩個編輯去樓上示範單位偷情,幻想自己有一個家,可是他們根本無能力擁有一個自己的家。尤其在香港這地產業蓬勃的城市,人更感受到那張力。」

第二個母題是「人的鬥爭」。「你見到小說裡很多人放火。」如〈狗哥〉講一個被退學的援交少女和曾任臥底的警員,用煙花去炸掉訓導主任的家。第三是「眾生」。王証恒感嘆,無論是中產如老師,基層如碼頭工人,還有同活在城市的一眾動物,都擺脫不了資本主義機器的奴役。如〈鼠〉講兩人做中介生意,接高利貸,幫人辦假結婚,乃被資本齒輪所驅動;〈時光凝滯〉中,兩個合約老師面對繁重的行政工作,一人問有什麼轉工打算,另一人回覆做保險,「他們同樣無甚選擇」。「我本身很喜歡小動物,喜歡觀鳥」,是以王的小說裡亦常見動物,如廢車場的流浪狗、溝渠的野貓、盲的錦鋰魚,「人和動物在這城市的命運十分相似,像三跑迫走了白海豚,香港人又何嘗不是像白海豚般到處遷徙?」

眼前海景的細節,彷彿隨著王証恒的分享逐漸展示自身——平靜的藍面上,多艘運沙船、貨輪走過,不知是忙著建三跑還是港珠澳大橋工程;右方有山嶺,背後是或將被納入填海工程範圍的龍鼓灘。

「我們上山,流水淙淙,鞋被弄濕了,每走一步,都感到水從襪中擠出來,又吸納進去。對岸的人工島亮著燈,船仍密密運沙。偶有巨大的貨輪掠過海面。飛機升降,稍微聽到引擎的聲音,機場的燈閃爍不定,看得有點眼花。夜空的雲湧動,被城市的燈光映照得微紅。」——〈時光凝滯〉

初中的社運啟蒙

王証恒關心這些母題,大抵與他很早被捲進時代有關。

1991年出生、在屯門長大的他,初中時已接上了80後青年所帶動的社運風潮。中二時,他在電視上看到韓農來港示威反世貿、在報章上讀到許寶強、梁文道為韓農辯護的文章,讀得激動。至預科時,他開始接觸《地產霸權》、反思中環價值的思潮,亦讀葉蔭聰寫的《直接行動》,「那本應該沒什麼人記得的細書仔」。反高鐵運動時,抗爭者突破示威後和平散去的慣常界線,圍著官員的車,手翹手趟在地上拒絕離場,那些清場直播畫面,都印在這少年的腦海內。那是個示威仍被視為激進少數的年代,王去過一次示威現場。回到校內,他修讀歷史,讀法國大革命、俄國革命,讀到孟什维克和布爾什維克的黨派之爭、列寧回莫斯科革命,愈讀愈覺有趣,開始問,「為什麼在俄國,一個馬克思都視之為不會發生革命、屬資本主義低階的地區,會發生革命?」

到2012年,梁振英當選前一夜,學聯舉辦反對小圈子選舉晚會,並籲人通宵包圍會展。深夜留下的幾十人當中,王和朋友是其二。他們沒帶營幕,而會展外老鼠太多,兩人遂徹夜在灣仔流連。「那時參加社運是十分寂寞的。」那些年,在城大讀書的他參加社運,也在學生報寫時事評論。

如此走來,王証恒開始執筆寫小說。2013年他發表首作〈沉默的瘀傷〉,寫一個地盤工人的故事。同年他參與葵青貨櫃碼頭工潮,期間寫成〈濕重的一天〉,寫一個掌握著物流業關鍵位置、處境卻至卑微的碼頭工人。隨後幾年,他屢奪文學獎。

去除自己,才能成為好作家

王証恒說,持續地寫,並不是期望自己的小說可改變社會。但仍一直寫,既是因為寫作是不為別人服務的勞動,「用周作人的說法,那是『自己的園地』」;也是因為文學之繁複,能表達複雜的情感,銘印進人心裡面,「所以文學是很獨特的交流方式。我把〈沉默的瘀傷〉給做地盤的朋友看,他說,好中,就是這種交流。」

所以與其說,文學關乎自我表達,王証恒更相信文學是與人溝通,甚至可跨越時空地讓後人追認。他遂常自問,「我怎樣能夠真實表達到、反映到其他人的處境?」回顧《南》一書,王不忘提醒自己,書中的視角其實很異性戀,也沒寫及少數族裔。「那是因為我還未進入到同志的世界,跟少數族裔的差異也很大,我無法說我已寫到他們的生存處境。」

一個人的構成是社會關係的總和,王証恒說。「一個作家的視野,是受他的家人朋友、階級、政治制度、經濟處境影響,不是如《文心雕龍》般可無端『思接千載』。人若自覺有才華可創造世界,或可澎湃地寫出很沙文主義的東西。像男作家把筆下女性寫成他的情欲對象,或中產階級寫基層,不自覺高高在上地悲憫對方。」所以對王來說,好作家有條件:「一個作家要成為好作家,要寫他人的故事,就要不斷衝破這些限制。」

兩年之前,王証恒寫成〈火的蛞蝓〉,一個無法維生的詩人去學燒焊的故事,便源於他離職傳媒後,真的到了建造學院學了三個月燒焊。而幾年之前,王証恒曾代入女性身份寫小說〈狗哥〉,寫完寄給女性朋友問意見,並以女性筆名「陳宜」發表,亦是一趟衝破限制的嘗試。「這樣說好像廢話,但我覺得身為男性作家,首先要知道自己是一個男性,有這份自覺,才可以開始寫異性。」對王來說,那是一個自我反思的方法,「進入弱者的位置去觀照世界」。

作者太自我中心,永遠寫不出好的作品,王証恒再說得確鑿。幾年前,黃碧雲以拼貼歷史檔案、判決書、報導的方式,寫六十年代反對天碼小輪加價的絕食青年盧麒的故事,寫成《盧麒之死》,王如此形容:「有人說她參考外國檔案劇,無新意,那些批評都是垃圾。黃碧雲,一個成名作家,文字已有那麼獨特的風格——人一睇啲字就知是黃碧雲,你讀現代文學未見過有人咁樣寫嘢的——但厲害的是,她可以掃除所有風格,就是做拼貼和組合。《盧麒之死》最厲害的就是這事:一個作家去除自己,去接觸一樣被歷史遺忘的事。」

所以,那也是對自己的期許?王証恒答:「是呀,不會停留在某些東西上,建立了後,就會廢除。」

在理解他人是如此艱難的同溫層年代,王証恒的想法有份志氣,又有份謙卑。

構成《南》的新界西與兩個十年

但即或再努力躬身自省,人總離不開所處的時代;時代總是內在於人,且教人混沌,回頭才看得清。是以對王証恒來說,每個作家都要思考,自己身處什麼時代,有什麼值得寫下?「時代可以是好好的東西,像在波瀾壯闊的年代,托爾斯泰寫成了《戰爭與和平》。」他後來發現,《南歸貨車》可謂由兩個十年交纏所生。「一是後金融海嘯時代,二是香港自由被剝削的年代。我生活在這兩個年代,不可能脫離這脈絡去寫。」

前者,說的是世界大量印製銀紙,而由於香港房地產規管極寬鬆,無資產增值稅,亦無租務管制,缺乏各種保障,令人在這十年愈無立錐之地。如〈沉默的瘀傷〉中有這樣的一段:「他日復日搬沙、倒沙、倒水。師傅日復日把磚工整地砌成牆,加上水泥工和紮鐵工的勞動,大廈愈建愈高,他能夠俯瞰城市,甚至能夠見到自己的家,那井字型的公屋。」甚至能夠,亦僅僅能夠。

後者,即如〈赤地之戀〉所示,女學生寫了兩篇違心文章,想要從學校偷回,燒掉;或〈燒掉一棵綠樹〉中,一個討厭學校、喜歡讀尼采的學生,極欲離開家庭而不能。「同時家庭也是隱喻,我們何嘗不是活在巨大的家庭隱喻,無法剝離?」王伸手指一指,屯門碼頭上飄揚的兩支紅旗。「〈赤〉中的女學生,在每次升旗禮都會感到窒息,她自己也解釋不了。」

新界西,王成長的地方,正是如此一個立足點,折射出這兩個十年的政經格局。「新界西是什麼地方呢?它是一個資本主義的峽縫。右邊是前海,深圳的創科中心,左邊是中環。而基於某些原因,我們還未完全被兩邊蠶食,是一個中間的狀態。」同時三跑工程已在動工,緊接還有明日大嶼、深港同城化、接駁到洪水橋的高鐵支線,「是這樣一個敗落荒無之地」。

「整個世界在你身邊經過——N架貨輪經過,N架飛機經過,而你只能在這裡停留,無法逃離,是那種感覺。」望著這屯門的海,王証恒再引自己的小說:〈河背〉裡兩個絕望的兄妹,很想逃離世界,「但踏單車能去多遠?他們終究離不開屯門,踏到小欖就停了。」

新西是實在的環境,也是隱喻,籠罩著人,無可迴避。大概一如《南》書腰上寫著:「以新界西作為背景,寫出二十一世紀第一代的小說。」

足以抵禦敗壞的文學時刻

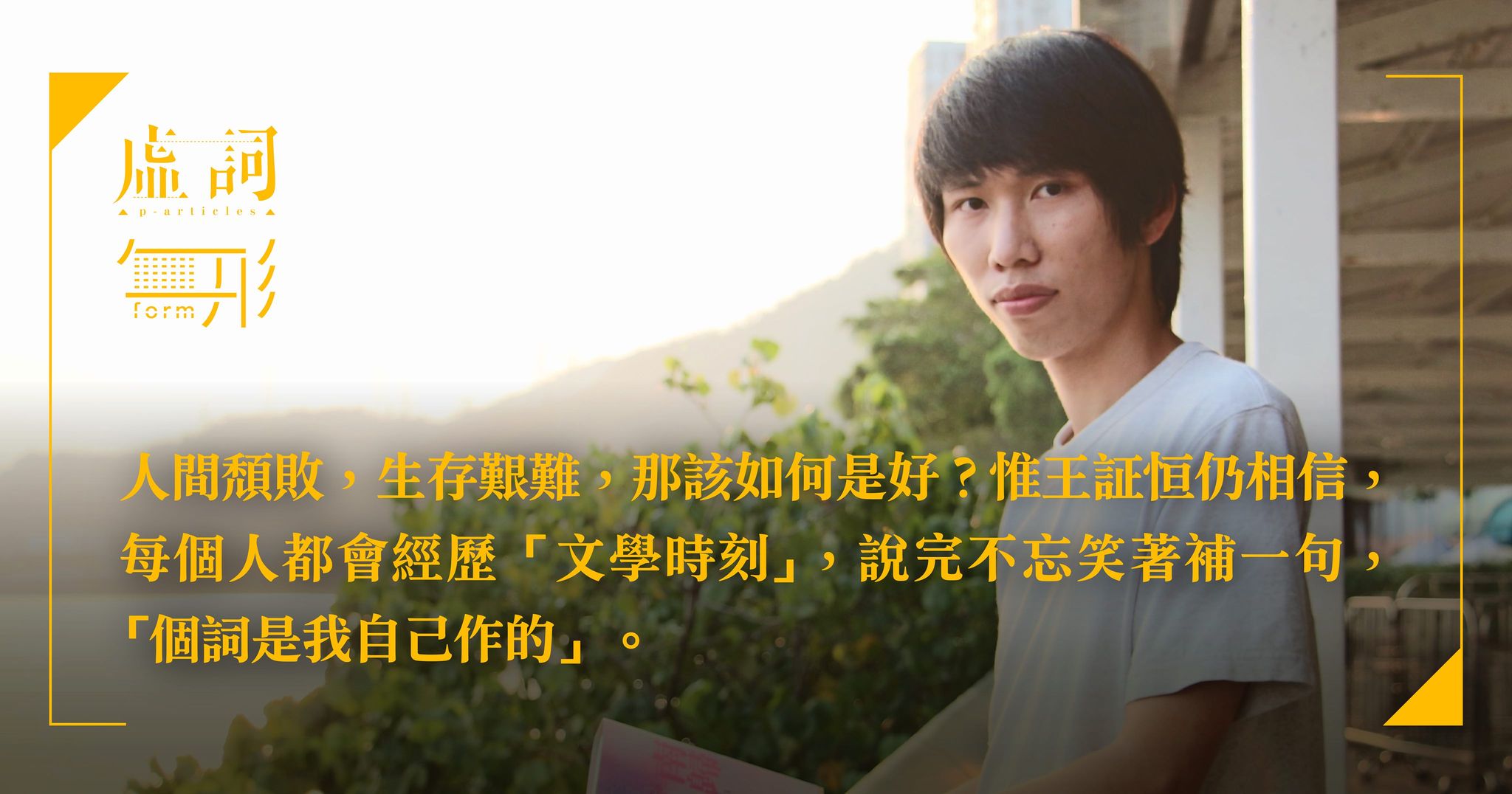

人間頹敗,生存艱難,那該如何是好?惟王証恒仍相信,每個人都會經歷「文學時刻」,說完不忘笑著補一句,「個詞是我自己作的」。他再隨手拈來幾個例子:當你傷心,去望海,見到一朶浪花,然後發現自己心跳的節奏,和海浪的節奏逐漸合而為一;或你養貓,貓突然將貓掌撻在你手指上,那感動的一剎;或地盤工人在高空工作,失足,跌下,幸而他繫著的安全帶在瞬間救回了他。「這些難道不是文學經驗嗎?只差一步,只需要寫出來,那些就是文學作品了。」

「一個人幾十歲命,回溯人生,就是這些文學時刻的串連吧。那是已然過去,但不會摧毀的東西,像碳被地殼壓成了鑽石。時間本身如水,但〈時光凝滯〉中,刻板的工作令時間如被雪進冰格,分開成一格格碎塊,直至兩個老師上了後山,和自然共處,突然重新感受到時間的流動,人生可以這樣。這些文學時刻,豈不同時也是抵抗制度的時刻?」王証恒正希望,自己的作品可以將這些被遺忘的時刻凝聚,令人重新重視、發掘它們。

「而愛情就是有大量這些文學時刻。」當朋友問自己在寫什麼小說,王証恒有時會笑說自己寫愛情故事,甚至《南》的新書文案也是以「新界西的愛情故事」作招徠。即或作為讀者,讀時並不察覺愛情是故事主線;若然有此意圖,也是在解構並還原愛的多種可能面貌吧。

一般對愛情的理解是怎樣的呢?王自己提問完,沉思片刻,再道:「愛情在香港,很多時候是以家庭和房屋為本位,結婚也脫離不了物質條件的考慮。香港有個痴線的經濟學家叫王于漸,說買公屋後離婚率會下降,所以『租置計劃』的好處是能夠維持家庭穩定。但倒轉說,人可是有離婚的權利的,兩人若離婚,不就拆戶分另一間公屋囉。但在香港,物業將兩人緊緊綁在一起,愛情異化成為資產。所以我們對愛情的理型,會變成一種很穩定和諧的東西。問題是,我書寫的多個差異的、暫時的文學時刻,那些難道不是愛情嗎?」王說,愛情作為人與人的連結、甚至是「人在他者中死亡」,正繫於很多個消滅自己去接納另一個人的瞬間,「我就是想寫這些瞬間。」

「你可以說書中的關係,是在解構某種愛情,某種由物質條件形成的意識形態的愛。」而那些連結以愛的瞬間,王証恒在書中後記寫,「足以讓我們走一段狹仄的路」,「不至於絕望、不至於失敗」。

重探歷史深處的轉折時刻

《南》出版數月,印量一千,賣了大半,成績不俗。而王証恒已有不只一個新的寫作計劃了。「我成日同人講啲很痴線的寫作計劃 、「想寫嘅野多到這世都寫不完,要留給後世寫」,王笑笑說,語帶雀躍。

「我不想寫當代,想寫歷史深處的東西」,王証恒說時一臉認真。「我想寫一部晚清小說,主角是一個尼姑,其實是武俠小說」,說畢又笑。王解釋,讀魯迅的《阿Q正傳》,會發現尼姑之低下,是連阿Q都會欺負她們。「那這個活在底層的人,怎覺醒和反抗?這部武俠小說的武器不是刀劍,而是炸彈。在晚清,無政府主義曾十分盛行,我想寫一個尼姑成為無政府主義者的故事,周圍放炸彈。」

另一個寫作計劃,則是關於香港幾代的左翼知識份子。包括六十年代的愛國左派、七十年代的托派、八九十年代的民主回歸派——王補充指,「曾有左翼相信回歸社會主義中國,會成為歷史動力,推進香港資本主義的改變」,和2010年反高鐵一代、在匯豐總部佔領中環的一代。「其中會講兩個無政府主義者,參與匯豐佔領中環,甚至辭了工堅決對抗社會,但交不到租,結果搬了去龍鼓灘的故事。」

王証恒說,晚清時期之有趣,是當時中西新舊思潮的相交碰撞。不過那時代最吸引他的,始終還是革命——較諸於文學時刻的溫柔抵抗,一種更焦躁的反抗。「很多時候,不是『我想革命』,而是『我不能不革命』。十七世紀法國農民對抗地主,難道是覺得革命好玩有型麼?不是囉。那是承受了巨大的壓迫,人去到沸點,不能不以血肉之驅去回應的歷史轉折時刻。革命時的行動,或者很多都不理性,甚至極端暴力,但那都是必須同情的,因為人已無路可退了。我很喜歡理解和書寫這些時刻。」

〈狗哥〉中兩人以煙花炸毀訓導主任的家、〈燒掉一棵綠樹〉裡學生的尋死與焚樹欲望,有種「青春躁動式的、他毀自毀式的反抗」(鍾國強於書序之語),也是「不能不」的沸點。

「每個人都有革命的理型。但對我來說,一個人的行動不是經十幾日D-day溝通出來,更多是『是可忍,孰不可忍』的衝動。當然我小說裡寫的,並不是歷史學家眼中的理想革命,但我無需要寫這些呀,因為那存在過嗎?二十年代上海罷工,你覺得那是階級鬥爭嗎?歷史學家裴宜理寫的《上海罷工》,就是反對馬克思主義者對運動的理解。俄國革命,也不是馬克思主義者想像的模樣,反而他們後來得大費心力,回頭解釋俄國發生了革命的原因。」

「記得研究魯迅的一個日本專家說過,時代的進步不是一班學者指手劃腳構思出來,而是鬥爭的總和。我們都知道某些行動不合理、痴線,但人生就是不斷的鬥爭,不斷失敗,再嘗試,然後前行了一毫米。當你明白他的焦躁、在承受的壓迫,你才可以完整地理解他。」

由《南》到新作構思,王証恒都很強調「理解」。對偉大時代的著迷,終歸是對被壓迫者的理解,完整的、深刻的,是以能夠同情。而這份同情,在書中是寫得如此明晰暖人,大概像訪談期間,王証恒向海、背對夕陽說話,髮端和手邊,都鑲上了一層光,「熹微的光」。

***

後記

很精彩的人,很享受的一趟訪談,感謝小樺邀請,感謝証恒分享。難忘那天下午,屯門的海的風景,在王的分享中逐漸展開細節、展開意義,終成時代隱喻,那平靜又洶湧、開揚又被籠罩的奇異感。

王証恒的志氣和視野,是一份對時代的敏銳,由他所具備的分析工具和紮實學識所支撐,亦大概與他任媒體時常寫時事評論的訓練相關。這些「內功」,讓他能夠輕易地回頭分析自己的作品和想法;闡釋想法時,更是旁徵博引,由托爾斯泰到《文心雕龍》,由魯迅到俄國革命,古今中外的例子皆如隨手拈來,精彩。除了解釋自己的想法,王也不止一次不自覺地說到「好作家會點點點」,那份確切,有份傲氣,大抵是對「作者」這身份的認真追問,同時亦見相當清晰的創作觀。

說起那些具野心的寫作計劃時,王說,可能要寫十年呀。也想起他說,很好奇這時代能夠生出些什麼,一如他也未知自己將會生出些什麼,並學某君講了句,「到時你就知啦」。

作為讀者,願意經年期待。