讓我們共在文學裡──2023臺北文學季【讀書俱樂部】特展

(編按:臺北文學季於每年的三至五月間舉辦,至今已十多年,曾啟發香港文學人開創「香港文學季」。近年的臺北文學季均設特展,其策展意念與方式,均可讓香港這邊參照。由於特展由有長久歷史的文訊雜誌社舉辦,較諸香港文學季強調文學與視覺藝術溝通對話的核心展覽,臺北文學季的特展的資料與歷史更為豐富;較諸香港各大圖書館所舉辦的文學資料展,又更立體及具有溫度;因此甚具民間特色。虛詞無形特邀臺灣詩人崔舜華撰寫報導,揭露臺北文學季特展【讀書俱樂部】的策展理念及心得,以供香港文學界參考。)

2023年的臺北文學季特展【讀書俱樂部】,在文學季的大主軸「同城之人,文學與共」的召喚下,於具有地方歷史特色的剝皮寮應聲而出。開放而具流動性的空間裡,處處可見臺北此城的文學手痕。【讀書俱樂部】特展共包括四大展區,從集結六位策展人、透過選書與導言而呈現各年代文學風潮與關鍵事件的「時光廊」,到聚焦於文學社群現象的「社群BAR」,以及由作家擘劃的「共寫間」與展示大量閱讀文本與伴讀物件的「閱讀艙」,展現了逐漸步出疫情陰影的臺灣社會,尤其是做為國際首都的臺北,如何在文學中號召大眾,一同回望過往,握實當下,眺看未來。

展覽導言立牌

在閱讀中,鬆綁病疫勒索

時至2023年,本屆臺北文學季依然由文訊承辦,嘹聲喊響「同城之人,文學與共」的大主題,更強調「與共」一詞的在地集結能量,彷彿藉由眾生之力,合力邁步踏出蔓延數年的COVID-19疫情陰影。而事實上,做為文學季重要實體基地的【讀書俱樂部】特展,規劃從去年(2022)夏天便已啟動,在臺北文學季顧問楊宗翰眼裡,去年此時,一切都充滿了不確定性,但也讓今年的臺北文學季有異於過往數年被疫情勒索的困難,,「經過這幾年,再去談疫情、隔離等題目反而不是最恰當的,我們所思考的是全城乃至全臺大眾的『與共』,所以特展中以「共讀,共寫,共生」三項子題,回歸實體展覽,不再有1.5公尺的安全距離的強調,觀展者得以接觸展覽空間,可以靠近彼此去討論、交流,希望以文學,將大家重新聚集在一起;所以歸結為『共』,意味著恢復生活和關係的正常運作。」宗翰說。

楊宗翰在社群BAR

文訊從2014承攬臺北文學季執行單位以來,承攬特展迄今剛好十年光陰,剛開始時特展地點在中山堂,近年才逐漸轉移到剝皮寮。而殿堂之感能重的中山堂,與地方氣厚濁的剝皮寮,恰成對比,剝皮寮更接地氣,屬於一般庶民的生活空間,更能招攬外國觀光客,以及對文學抱持三分好奇的民眾。而【讀書俱樂部】的展覽空間,對比於以往特展與文學季分頭進行的中山堂,更凸顯了與地方風習融為一體的日常感,也培養了一群會追蹤臺北文學季動態的fans,作為共享空間,剝皮寮同時間容納了各式各樣的藝文展覽,【讀書俱樂部】棲身期間,安靜地磁引著所有路過的遊人。

楊宗翰也說,由於迄今十年的執行單位一直由文訊擔綱,每一年都有新的任務必須達標;由於特展空間屬指定分配,即使在剝皮寮,每一區塊空間也相當迥異,而以文史資訊見長的文訊,如何將文史老料活化、讓無論歲數老少的各世代皆能置身文學場中,浮現年輕世代創作者的多重身分傾向與創作現象,是身為執行單位必須承擔的風險,也是激勵策展團隊的挑戰,而成果最直接呈現之所在,就是【讀書俱樂部】特展,楊宗翰特意舉出,特展中的「Read+ing分享會」,即廣邀各家出版社與創作者,在特展空間內分享創作與讀書,散發一股「共融」的美好溫度。

「與共」的想像與落成

策展必然是一趟從「無」到「有」的冒險旅程,【讀書俱樂部】統籌徐嘉君表示,關鍵在於起始規劃時先定下大主題,特展則以實體內容為主,各個展區內容由企劃定調,空間設計則由「好日」團隊擔綱。「作為策展團隊,我們其實真正想的不是再去談『疫情』或『後疫情』,更是去正常地回應文學的當代狀態。因此,我們嘗試讓文學季與特展在同一主題脈絡下實踐,光是空想是很難的,必須去思考:究竟要在特展上表現什麼樣的核心價值?答案就是『完全開放』,【讀書俱樂部】的雛型因而誕生。」

徐嘉君在閱讀艙

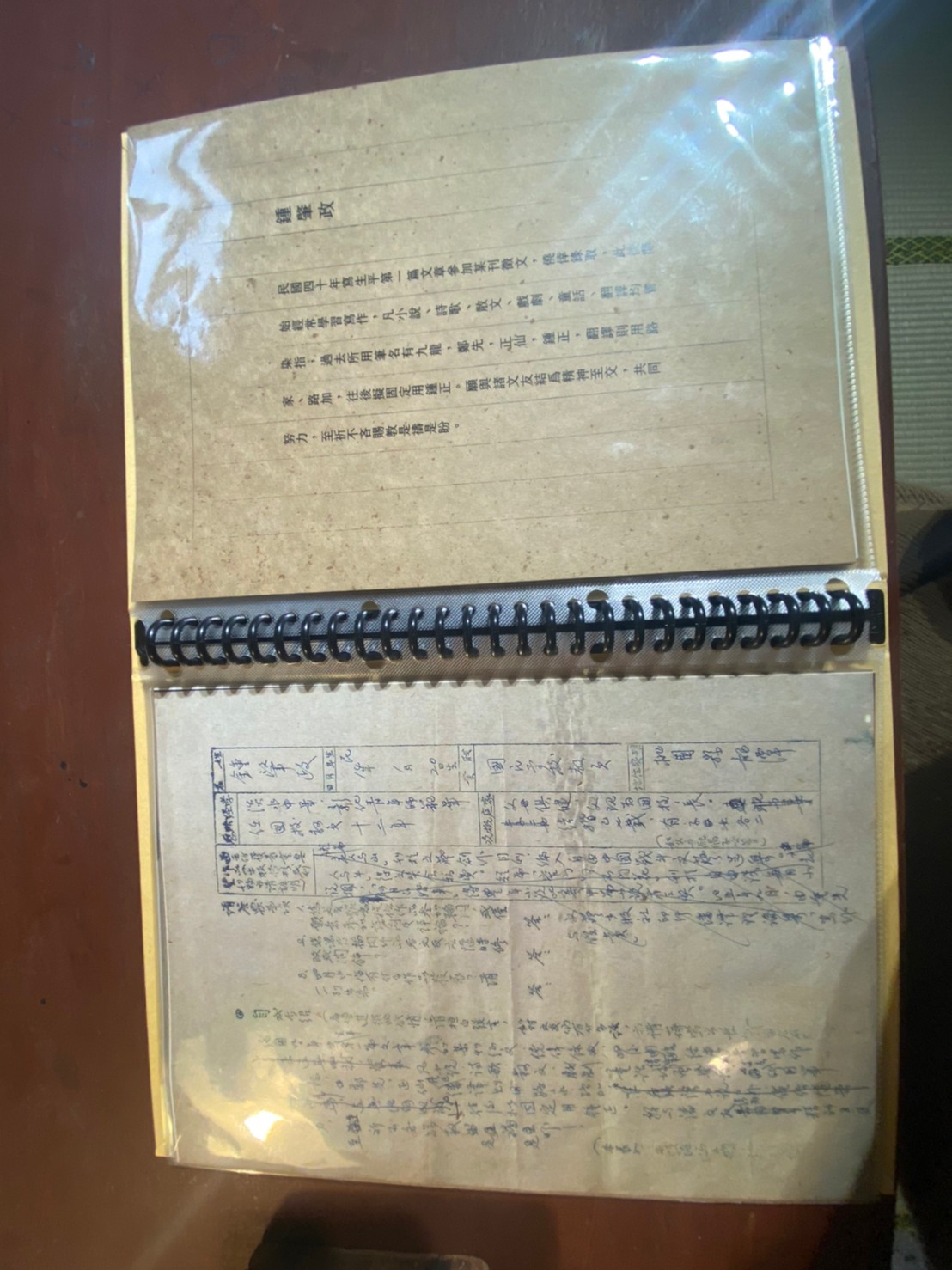

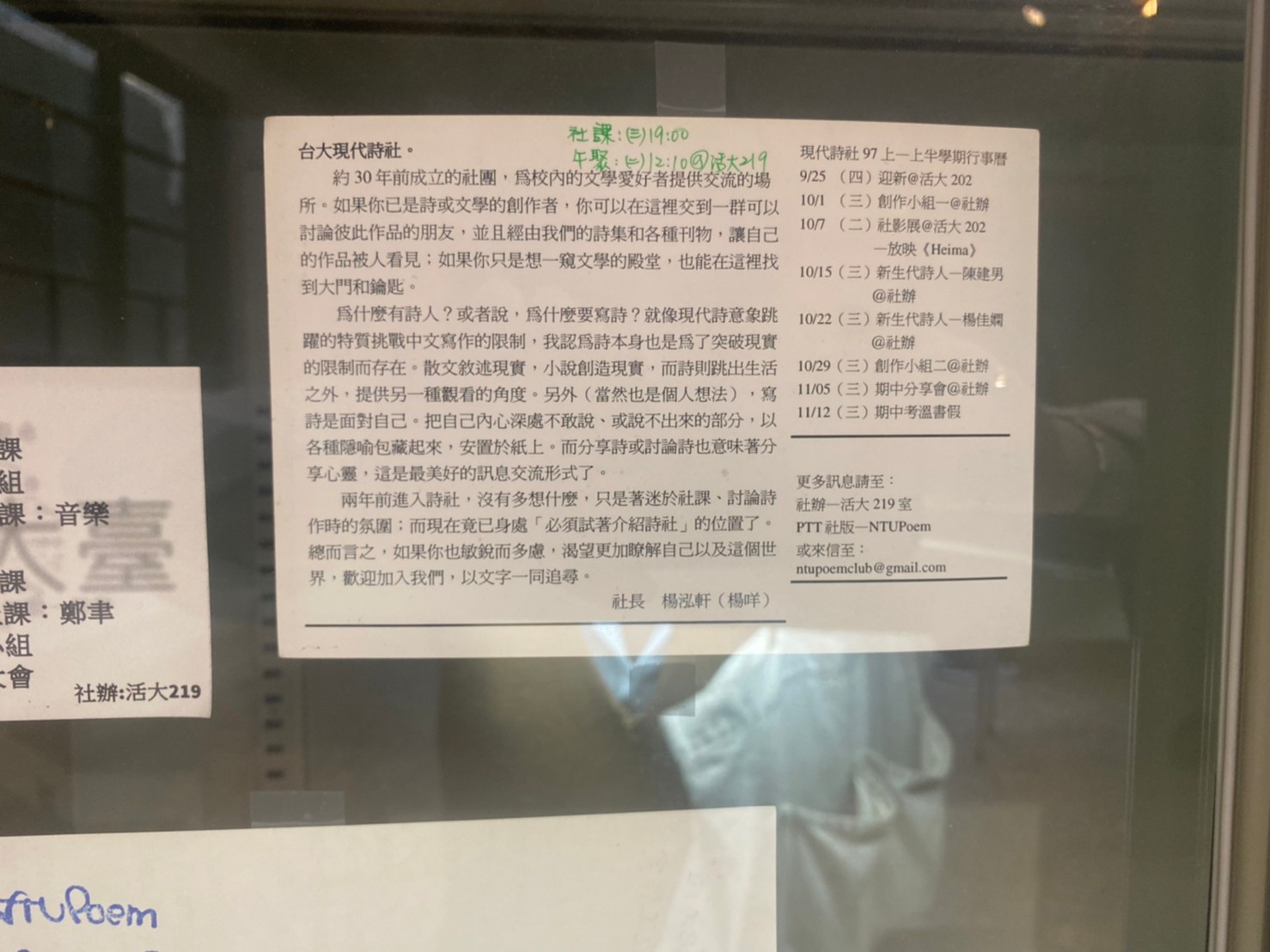

【讀書俱樂部】特展的副標題,名為「交一個文學朋友」,在展覽中廣邀五十位以上活躍於社群的作家及作品,面向民眾時,則以「邀請」的型態打開門扉。展區一「時光廊」邀集六位策展人/文化人,從選書與導論突出臺北文學各階段的時代現象。展區二「社群BAR」則是呈現各時代的文學社群,從早年以作家鍾肇政為首的《文友通訊》、羅智成、廖咸浩、楊澤等在一九七○年代所創辦的「臺大現代詩社」;以王聰威、伊格言等人創立的「小說家讀者8P」;由學者作家楊凱麟號召的「字母會」;直至2017年方成立的「想像朋友寫作會」;展現出文學社群的現象轉遷。

文友通訊 鍾肇政的文稿筆跡

社群BAR 臺大現代詩社剪報

社群BAR

讀書俱樂部副標

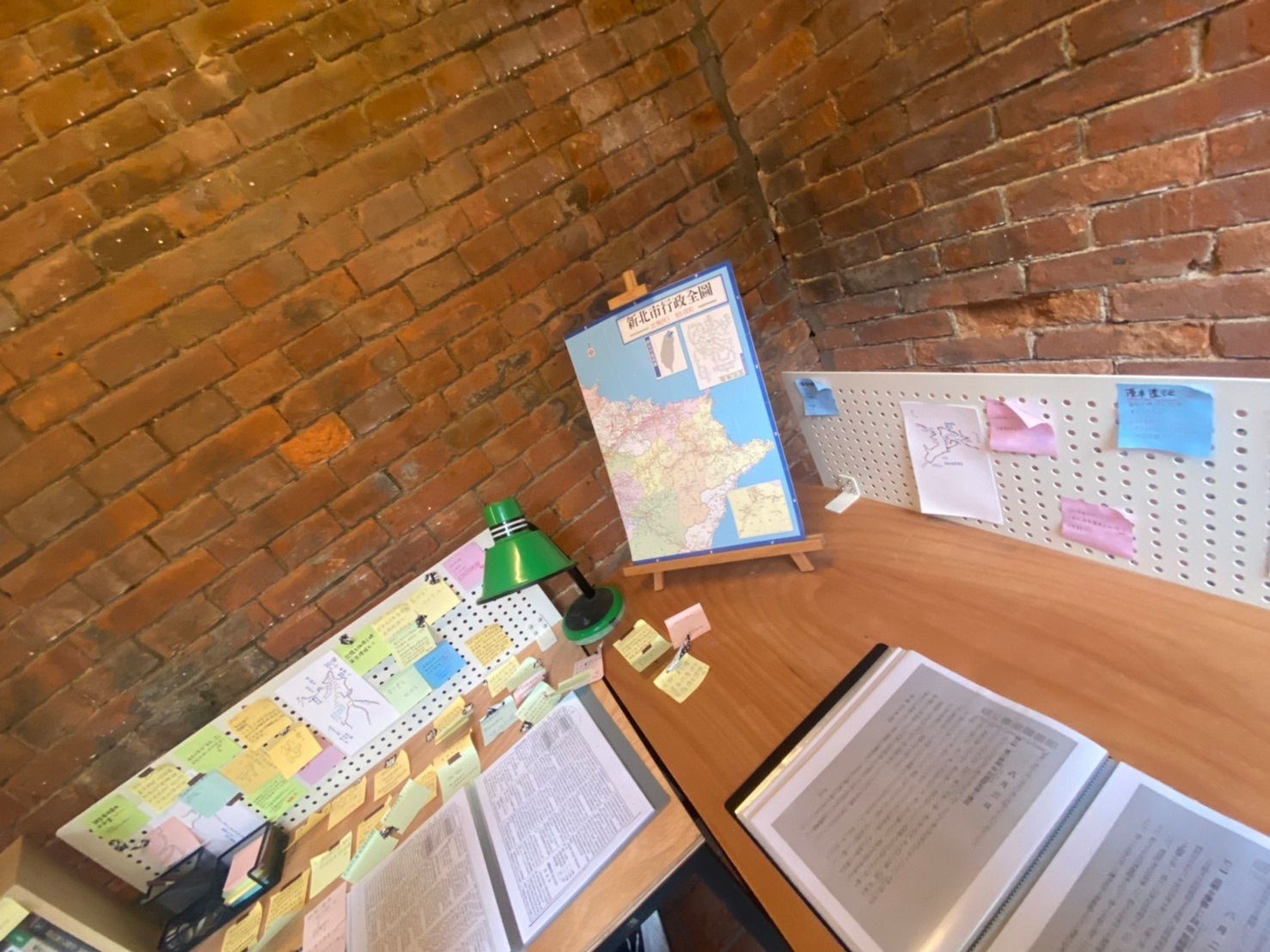

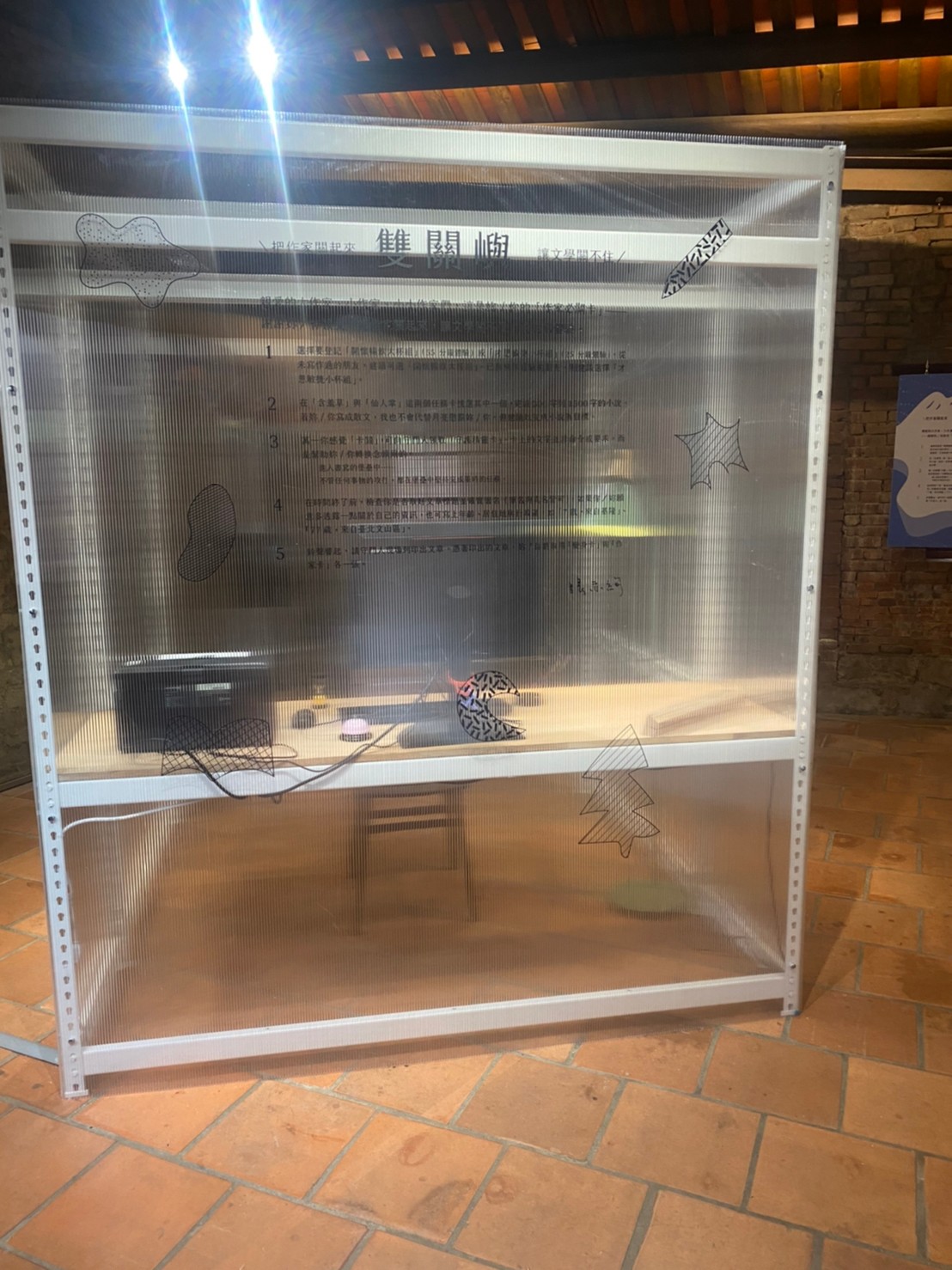

展區三「共寫間」,由作家瀟湘神、張亦絢個別設計出,可以讓觀者在場就身躍入文學的寫作空間,張亦絢所策劃的「雙關嶼:把作家關起來,讓文學關不住」,規矩是各人可以擁有25分鐘的短篇寫作時間,有桌椅、電腦、燈與象徵現實禁錮的鐐銬。展區四「閱讀艙」,則是完全自由開放的場所,人們可以直接走進閱讀艙,就地翻閱紙書,不必有任何前備知識,作者們的「不在場」於焉扮演了隱身的「伴讀者」,引領眾人體驗靜態卻流溢的閱讀體感。

瀟湘神策展的 東臺灣的尋妖日誌。

張亦絢所策劃的「雙關嶼:把作家關起來,讓文學關不住」。

閱讀艙 選書與林佳樺的伴讀小物

閱讀艙 陸穎魚的伴讀小物 洋娃娃

閱讀艙 孫梓評的伴讀小物與選書

閱讀艙 作家伴讀小物 洪愛珠的鐵觀音茶罐

嘉君解釋,策展團隊希望讓特展像一場公共聚會,包納了文學與城市的脈絡、承接大眾的想法,「我們總想:俱樂部應該是輕鬆愉快的,展覽空間也引入了輕盈的馬卡龍色調、可愛的伴讀小物、大量的文學紙書;內容進駐後,便降低了『閱讀』給一般人的距離感。」

策展:從零到1的關鍵一步

每策畫一場展覽,都等於從「零」到「有」的過程,至於跨越「零」的最重要一步,嘉君表示,永遠都是「萬事起頭難」,「一開始的設定最重要──策展團隊必須思考:這場展覽是什麼?為什麼要這樣策劃?直到各個細節都定調清楚,掌握了展覽的邏輯和精神──畢竟內容可以百百種,但展覽是各環節得緊扣著,否則到了實體空間裡,主題會逃逸,現場會紊亂,焦點會模糊;倘若知道了這場展覽『是什麼』,之後對於空間與視覺的想像便順理成章地產生。」

另外,接受失敗與精準溝通,也是關鍵所在,「設計方並不是被動地接受指令,而策展方提供的是一個大方向,前端必須內容清楚,設想精準,對話明確──倘若設計成果出了歧異,那一定是策展方的問題,但失敗沒有不好,失敗可以拓展調整的空間;溝通精準的結果,就是現在所看到的【讀書俱樂部】,既符合文學季的主題精神,也迸放了文學的體感火花。」

身為【讀書俱樂部策展】統籌者,嘉君說著心底話,統籌人的任務就是不斷地溝通與校正,「身為統籌,必須解決各種問題、發揮溝通效能,包括與總策展人封德屏總編輯的溝通,以及在工作小組中傳達訊息,設想每個工作人員能發揮的功能。」而再大的問題莫過於現實,成本必然是一項棘手難題,據嘉君表示,臺北文學季其實是一整組大系統,包括了臺北文學獎、文學季特展、公車捷運詩文、各場講座與活動等,總經費分配下來,每個項目只有兩百萬台幣左右的額度,尤其現今人力物料齊漲,預算真的是得在限制內達成最好的成果,「策展畢竟還是手工業,回歸團隊可以操作、掌握的向度,回視自己對文學的想像,我想文學可以更輕盈、更寬廣,同時內容維持著優異的品質。」嘉君說道。

「時光廊」展區:時代的同行者

【讀書俱樂部】的首席展區「時光廊」,打造城市文學現象的時光隧道,各年代策展人以書為媒介,透過十本選書,帶領觀者穿越1930、1950、1960、1980、1990年代,及2000年後的宏觀角度,從時區劃分臺北百年來的文藝風潮。我們請來前《中國時報.開卷》主編李金蓮,從她的策展體驗與眼光,觀看其中風起雲湧的1980年代,其間的文學事件與一時之選的作品。

時光廊1980S

說起1980年代後期直至90年代,由於信義計畫區的繁榮,臺北城華麗轉身為為一座現代都會,無盡夜生活同時開啟聲光,「80年代的確是屬於我的時代,但想起來總有種恍惚感,彷彿自己置身於時代的外圍。」尤其是此次策展,使她更確定了這股直覺,80年代是啟蒙與衝擊的時代(包括美麗島事件、陳文成命案、鄭南榕自焚、民進黨成立、解嚴與解除報禁、天安門事件,以及眾家雜誌興起、文建會與北美館開啟大門等等),聽聞湯英伸事件時,李金蓮在計程車上淚流不止,「我感覺自己是如此薄弱,只能對每件事情掉淚。」李金蓮說。

李金蓮在時光廊 1980S

1988年,臺灣解除報禁,李金蓮甫進入《開卷》,直到90年代女性主義、教育改革議題熱議,她才感覺真正置身在時代風潮的核心,「我是那類被風潮推著走的人,而80年代時的我,才只是個初醒者。因為媒體出身加上記者訓練,選書時我不由自主地以記者的全觀眼光,去看見80年代的文學發展。我也大量參考了《臺灣戰後五十年》與《臺灣新文學史》,前者更像是一部寶典。」

在編輯專業與個人私好間擺盪,李金蓮對心中摯愛的小說家郭松棻與鄭清文,各以前衛版《年度小說選》所收錄的郭的〈月印〉,及鄭的《最後的紳士》致敬;關於80年代女性作家的崛起,則選入袁瓊瓊《自己的天空》與夏宇《備忘錄》為代表;針對著作極少的陳冠學,李金蓮則選其《田園之秋》,「鄭清文與陳冠學的作品,可以看做臺灣人的心靈史 也是現今臺灣學的濫觴;夏宇的《備忘錄》獨樹一格,展示了80年代詩歌的新面貌。」至於宋澤萊的《廢墟台灣》,則有其獨特的先見之明,以1980年代西西里島的核災事件為發想,展現小說家說故事獨有的才氣;同志文學的先聲:白先勇《孽子》;表露中國知青生命經驗的阿城《棋王樹王孩子王》;拉美魔幻寫實經典的馬奎斯《百年孤寂》;描寫國族處境與私人情愛的昆德拉《生命中不可承受之輕》,皆為80年代文學作品的一時之選。

「80年代之所以是啟蒙的年代,是因為作家們用文學的手法,呈現出臺灣的面貌,等於今日臺灣學的前身。我身為外省第二代,卻被這些本土作家的小說美學吸引,不知不覺我就走進臺灣人的靈魂,因為文學的影響,我蛻變成真正的臺灣人。」李金蓮也表示,當今臺灣社會已經步入文化累積的階段,包括去年《戀戀風塵》攝影展,及今年《悲情城市》重映引起的熱潮,意味著未來的臺灣人將會開始回顧,文學也位於同樣處境,「我們當然會擁抱新觀點,但也可以同步回視過往,臺北這座城市已經有相當深厚的文化累積,我們帶著新的眼睛去回看彼時代,同時且置身這條不停前行的時間軸上:我們都是路上的同行者。」