忘懷時代,但謹記時光──略記小說家王文興

我輩文青,談起現代文學的啟蒙讀物,書單之中必然列有《家變》。這部小說家王文興的經典之作,1972年於《中外文學》月刊連載上映,1973年由環宇出版社集結出版,後有洪範出版社再次出版面世。小說中,父子之間的矛盾與拉鋸,諸多心理變化的微妙轉折,家庭倫理的顛覆與濃重的弒父情結,在彼時代那緊繃肅殺的文學氣氛中,不啻於投遞下一枚巨型爆彈──不僅僅是道德的,倫常的,人性的,亦藉由語言的變形與改貌,從根基上翻覆了傳統慣用的中文語法,而創立出獨特的小說語境。

語言含納意識,意識填裝型態。自《家變》起始,評論家便廣傳一說,將王文興獨有的小說語法命名為「破中文」。但大破者凡則大立,我想王文興絕對不僅僅是一名形式主義者,他在語言上所創造的「破」,是支撐「立」的強烈力道,是從語言的間隙裡迸發出帶光的熱量,是對於傳統意識形態的打碎與重構。在70年代的台灣現代文學中,這樣的小說,彷彿忘記了時代,政治,社會的勒喉令,獨自矗立於遙遙孤孤的彼端,遠望時間流經。

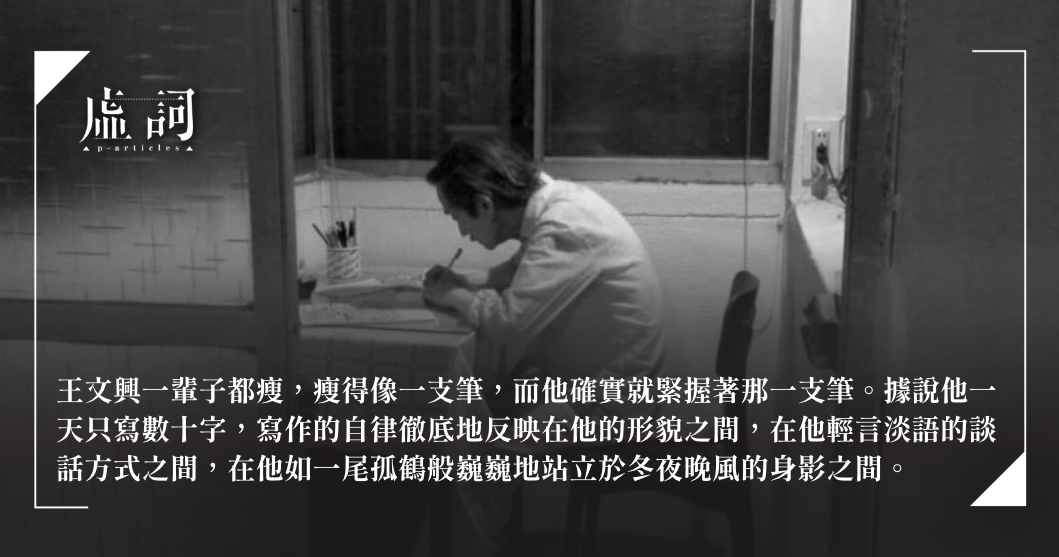

小說本身的狀態,反映出小說家的姿態。王文興一輩子都瘦,瘦得像一支筆,而他確實就緊握著那一支筆。據說他一天只寫數十字,寫作的自律徹底地反映在他的形貌之間,在他輕言淡語的談話方式之間,在他如一尾孤鶴般巍巍地站立於冬夜晚風的身影之間。

《剪翼史》出版時,我還在《聯合文學雜誌》做編輯。王文興再推長篇,不啻為文壇大事件,於是編輯部決定了要做當月作家專訪。然而,《剪翼史》是多麼難讀的作品啊,我們想破了腦袋,依然難以決定訪談人選,畢竟,要看懂這樣破碎到底的破中文的人,說起來實在少之又少。

知音可遇不可求,最終,決定邀請資深出版人陳蕙慧擬題撰稿(巧合的是,蕙慧竟曾經是王文興的學生),面對面採訪這位寡言而貌似不可動搖的小說家(後來並誕生了非常精彩的訪稿:〈真水無香,雪爪鴻泥〉)。透過蕙慧的文字,我們得以稍事窺見小說家那極繁複敏銳的心智,和破碎妙異的獨創符徵。〈真水無香,雪爪鴻泥〉一文,深刻探勘了王文興對於「無色無香」的文體追求,以及小說家走至人生無風無雨處的體感之道。

採訪當天,是與雜誌常合作的攝影師小路掌鏡,為了拍出理想的畫面,攝影師領著小說家走到一團雜草地邊,然後要他趿著漆黑的皮鞋,直接踩進泥濘地裡。看著王文興一身優雅慣常的雪白襯衫西裝長褲,我當下浮現如是念頭──「這樣對待大師,會遭天譴的吧!」不過(儘管可能是意料之內),小說家始終拘謹地交握著手,怡然自在地面帶微笑,那套著皮鞋的細瘦的腳,就這樣踏進野草泥地裡。當王文興從日光下轉過清癯的的側臉,凝神回望鏡頭的時刻──那一幕,真是震懾眼球的美好畫面──你可以看見,一顆忘懷了時代、當下、一時之間的種種限制和籲求,卻始終謹記時光珍稀的嚴謹的心靈,如何在雜草叢生的城市一隅,自在自得地煥發光芒,而始終不言亦不戲。

爾後,我在文訊雜誌社坐編輯檯,雜誌每個月必連載王文興的專欄,我從同事手上接過一大疊疊厚沉沉的手稿,稿紙上一筆一畫謹慎工整地,寫著小說家在日常柴米之間的所思所辨,靈光思緒如珍珠掉落墨跡之間。傳說王文興一天只寫30字,我不確定這是不是浪漫的訛傳(雖然確實非常符合他給世間的形象),但確定的是,小說家只透過傳真與外界往復。而王文興對於標題、選文乃至內容、用字,必一一親眼謹慎確認之後,才予以放行。每逢截稿日,雜誌部這邊守著傳真機,從彼方嗶嗶噠噠地吐墨打印而來,一日內往返傳送五六回,確實是常有的事。

這樣作者與編輯之間的來往,像寫信,紙張筆跡之間,充溢著生活的細節,實感,溫度,往往不經意便撞見耐人尋味的小心思,譬如小說家盛讚蛋黃糙米捲,稱道此食既美味又可助消化,實為人間好物──如此可愛,竟也是王文興的真實樣子。

曾應小說家之約,兩度約在台大側門公車站處送取手稿。淋漓冬雨天,王文興將一整包厚厚沉沉的手稿遞給我,並叮囑贈送給文訊留存──回想起來,那也不過是三年前事,我當時很驚訝,對於創作者來說,願意將珍貴的手稿贈送給一家出版社/雜誌社,那是多麼深厚的信任與默契──縱使我僅是一名普通編輯,也能隱隱察覺,這並非一件隨手鑄成的小事,凡事必有徵兆,留待日後見真章。

聽聞小說家逝世,我首先想到的不是《家變》,不是《背海的人》,不是《十五篇小說》,而是那個在台大側門巴士站,撐著一把素傘、懷下挾著一包牛皮紙袋裝的手稿,不疾不徐地信步走來的清瘦身影,彷彿一幀很瘦很瘦的風景畫,畫裡裝載著滿滿的塵世風聲,在那側面的縫隙中,有著寂寂靜立的一株白夜曇。

謹悼 王文興(1939~2023)