文學製造了我們的相遇——鍾玲玲、鍾曉陽《雲雀與夜鶯》新書對談紀錄

報導 | by 王瀚樑 | 2023-07-28

鍾玲玲與鍾曉陽,二人都是香港的傳奇女作家,不過寫作風格迥異。鍾曉陽的筆觸細膩動人,其作品在中學教科書中,為人所必讀。鍾玲玲則自言是小眾作家,其文字充滿哲思與實驗色彩。而她們同樣曾沉潛二十年,直至近年又各自重寫舊作。今年她們合寫了一本新書——《雲雀與夜鶯》,透過對話、書信和小說文本,以各自的文字凝練走過的時光,私語她們在寫作路上的心跡。

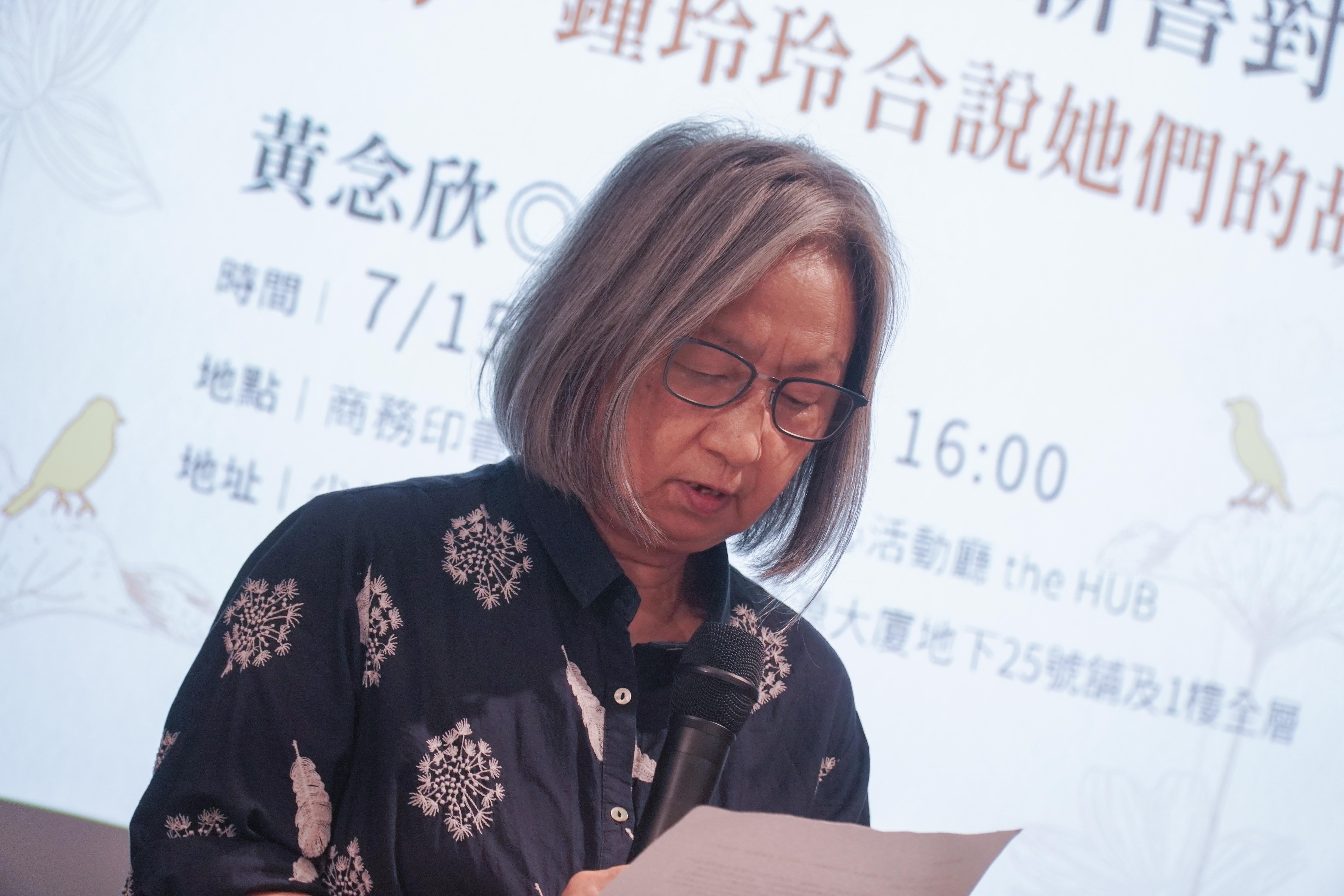

時間回到四十多年前,鍾玲玲與鍾曉陽相識於一個飯局中。當時鍾曉陽即將赴美升學,而鍾玲玲碰巧坐在她旁邊。五年後,《停車暫借問》令鍾曉陽成為享負盛名的年輕作者,身為文學雜誌編輯的鍾玲玲向她邀稿,由此展開二人間的書信來往。轉眼間,她們的髮鬢都已變得灰白。在《雲雀與夜鶯》出版社新經典文化舉辦的新書對談會中,她們又如四十年前般坐在一起。主持對談的黃念欣教授形容,她們是「香港文學的一道風景」。

我不會掉下她,而她必須掉下我

兩位傳奇作家合寫新書,尖沙咀商務的的小小活動廳自然坐無虛席。相比起熱切的書迷,台上的鍾玲玲更顯靦腆,她緊握着手寫的講稿,笑說自己不依稿讀便會忘記要說甚麼。她的講辭題為「顫慄與優雅」,作為對談的開首,她先小心地讀出這份講稿。她認為自己與鍾曉陽間的區別,並不只是「讀者數量的區別」,而是「顫慄與優雅」的區別。「讀者可能發現,我的語調和使人喘不過氣的連禱詞,似乎變得體面多了。既然整理儀容是出門的基本禮儀,我相信這些改動也是過程中必須的。」她接着表示,自己的寫作生涯已到達終點。「我非常樂意在這件事情上與我的朋友從頭走到尾,我不會掉下她,而她必須掉下我。因為她仍得走下去,而我已經抵達終點了。當然在終點之前曾經有過道路,但我記得的就只有這個玩笑而已。這個玩笑就是很久很久以前,曾經有人對我說:你字唔識多個,竟然做到作家,執到啦。如果不是玩笑,很少人會如此坦率地指出這個事實。我感到很幸福,因為我沒有落空,而是執到。」最後,她說出自己對寫作的愛。「作為一個小眾作家是我所喜歡的,亦是理所當然的。」

鮮少出席公開活動的鍾曉陽,在對談中卻顯得特別開懷、風趣,與她過去接受訪問的形象稍有不同,或許正如她在《雲雀與夜鶯》中的的文字一樣,與鍾玲玲的合寫,使她呈現出與過去不同的面向。她先笑說自己是《雲雀與夜鶯》中的「雲雀」,更打趣地說「曾經這本書叫《夜鶯與麻雀》,由玲玲起的。我要很感謝她將我升級成雲雀。」她接着說到在書中的第一節,是二人合力翻閱、整理過往寫給彼此的書信,然後以此為素材改寫、重構,因此既是真實,又是虛構。而她對於這樣的寫作方法並不熟悉,「玲玲很多次問我,是不是很辛苦,辛苦說不要做了。寫作當然辛苦,我沒試過不辛苦的。但其實我比她辛苦很多,因為我在用一種不習慣的語言,比較內心的、散文的語言書寫。我不是從零開始,我是從負數開始的,要先忘記我習慣的東西。」但她說,合寫的過程縱然辛苦,但她「不會捨得不做」,因為鍾玲玲本已說過不再寫書。但她與其他讀者一樣,希望閱讀到更多她的文字,「那怕只是半本書的文字。」

以真實為素材重構事件

正如在《雲雀與夜鶯》中,二人以書信體敘述她們相識的經歷與故事,鍾曉陽為講述與鍾玲玲合寫的過程,亦抄錄了當時鍾玲玲發的電郵,在對談中與讀者分享。鍾曉陽解釋,當初鍾玲玲邀請她合寫,是在2021年初,當時鍾玲玲在電郵中說,「既然我們有不同的語言,就應該善用。你的虛構和我的話語,若結合得宜,或有超出想像的效果也說不定。這就是形式外的另一關鍵——構造。要是我們合作發展良好,就是我寫作生涯的最後一本書。」這些電郵中,鍾玲玲亦有解釋到為何選擇以書信體方式敘事。「寫作書信體小說,你就不必拘泥於真實的時間和事件,這不是一個紀實,而是一個虛構。真實只是擺在那裡的素材而已,是完全獨立的自由篇章。」鍾曉陽回顧這些電郵時慨嘆,這兩年來與鍾玲玲合寫,是她唯一一次能與同是作家的朋友頻密地交流、討論關於寫作的技巧,對她而言是一個很難得的機會。鍾玲玲也曾在電郵中寫道,「有時我覺得我們的對話,有點像寫作課,我們可以完全坦誠地討論,好像有點兒境界了。」

如此經歷兩年的反覆討論和寫作,《雲雀與夜鶯》終在今年成書。出版之後,鍾曉陽約定與鍾玲玲各帶一本書出來,一起開拆。「我們看到扉頁上的照片,都啊的一聲叫了出來。我拿著書,感受到那種重量,才覺得這件事是真的,不是自己幻想的,我開心了很久。」一直在旁鈴聽的鍾玲玲不禁莞爾,問「真的嗎?」「真的。」鍾曉陽笑着回應。

兩位作者分享過後,黃念欣不由感嘆「作為一個讀者,我覺得何德何能可以生於這個時代,在這個地方,有兩位這麼好的作家,給我們這麼好的作品。」她亦與很多讀者一樣,好奇鍾曉陽提及的書中合照是何時拍攝的。鍾曉陽解釋這張相片是在1992年,她前往澳洲之前,與鍾玲玲等一眾好友去長洲遊玩,由一位導演朋友替她們拍攝。這張相片她們都很喜歡,「那時有過這些表情,我自己都不記得了。」

你的文學生活如何?

在《雲雀與夜鶯》書中,亦有鍾曉陽和鍾玲玲各自寫給讀者的信。鍾玲玲在信中寫上「並非所有作者都以同樣方式寫作,因此有理由相信,也並非所有人都以同樣的方式閱讀。」黃念欣向她提問,她認為理想的讀者是怎樣的。鍾玲玲分享最近在網上看到的一篇文章,台灣有一個女生在捷運上打開這本書,看到書中鍾玲玲向鍾曉陽問候「你的文學生活如何?」她不知何故被這句問候語觸動到。「我覺得她便是我的理想讀者。因為我寫書都是為了觸動人,原來我做到了。我很開心,謝謝她。」

黃念欣亦對從這句問候語中,感受到這兩位女作者的情誼純粹而美好。「你的文學生活如何?這句不像是正常的問候語,但我又很希望是真實的。其實你們之間的文學生活是如何的呢?」鍾曉陽說其實她與鍾玲玲之間,在合寫《雲雀與夜鶯》以前,很少一起談文學、寫作,通常只是訴說各自的近況。但是,文學一直在她們之間。「文學製造了我們的相遇,那個場合已經決定了一切。我覺得玲玲不只是朋友或認識的人,玲玲對我來說,好像是開了一扇窗,讓我看到一些很好的風景。」

讓故事一直延續

在《雲雀與夜鶯》中,除了二人書信與對話外,亦包涵她們各自的短篇新作。鍾曉陽的短篇小說名為〈晚期風格〉,鍾曉陽表示這部小說源自她在八十年代寫下的筆記,直到近年她才重拾這個故事,在《雲雀與夜鶯》成書前寫了出來。她笑言,這部小說原本並非叫〈晚期風格〉,不過她看見黃念欣曾出版一本的文學評論,評述三位香港女作家鍾玲玲、鍾曉陽與黃碧雲的作品,這本評論正正叫做〈晚期風格〉。於是她便挪用這名字作為小說的名稱。

黃念欣則笑說,「那個幽默的鍾曉陽又來了,有種被她將了一軍的感覺。我用晚期風格去形容她,她便寫一篇叫〈晚期風格〉的小說。」鍾曉陽的〈晚期風格〉描述一個少女大學生與一名老畫家的情慾關係。黃念欣認為,這篇小說的突破性在於,故事並非停留在二人由熱情爆發直至無疾而終的過程,而是繼續描寫少女年華老去,成為半百婦人後回首自己年輕時的激情。「我覺得這個時間的處理,是我們很少見的。就如莎士比亞筆下茱麗葉中所說的夜鶯,希望將夜晚不斷延長,故事同樣一直延續。」

而鍾玲玲的新作名為〈陳詞濫調〉,她強調這並非「小說」,而是「文本」。黃念欣介紹,「當大家都希望創新的時候,她就說她寫的是〈陳詞濫調〉。因為她要再次講一個她寫過的故事,和裡面的一眾人物去再對話。」鍾玲玲在八十年代,在《香港時報》寫作連載小說〈來到河西〉。她在〈陳詞濫調〉中,再次把這個故事拿出來,與她過去的創作對話。「我覺得好像都是一種延長,那但其實也是迎來新的一章。故事都可以好像雲雀一樣,去迎接一個新的清晨。」

鍾玲玲低調地解釋,「我這個創作狀況,已經不知自己在做甚麼。因為這本書我要寫一些東西,我就寫這件事。」黃念欣笑說作品雖然叫「陳詞濫調」,但內容形式毫不陳套,當中〈陳詞濫調〉與〈來到河西〉的關係,便是她所認為的「晚期風格」。「晚期的其中一個意思,是引伸到很多注釋關係。所謂晚期,就是充滿着這些足跡。知道的人可以有一種看法,即使不清楚各種關係,看的時候都會充滿很多觸動的時刻。」